寻访北魏东巡御射碑

2016-06-06张永强

张永强

寻访北魏东巡御射碑

张永强

寻觅书法遗存是一种快乐

一

2008年春节前,我偶然从北京励骏酒店里举行的一次艺术品拍卖会上,以八千余元的价格购买到一张民国时期的拓片——皇帝东巡碑。

此碑立于北魏太武帝拓跋焘太延三年(437),是北魏早期一通重要的碑刻,以其蕴含的丰富历史、文献和艺术价值,堪称“北魏第一名碑”。此碑自擘划到刻制完成,历时三载,树立不久后即载入北魏郦道元《水经注·滱水》,事实上这也是目前对东巡碑最为详细的记述:

徐水三源奇发,齐泻一涧,东流北转,径东山下。水西有御射碑。徐水又北流,西屈径南岩下。水阴又有一碑。徐水又随山南转,径东岩下,水际又有一碑。凡此三铭,皆翼对层峦,岩障深高,壁立霞峙。石文云:皇帝以太延元年十二月,车驾东巡,径五回之险邃,览崇岸之竦峙,乃停驾路侧,援弓而射之,飞矢逾于岩山,刊石用赞元功。夹碑并有层台二所,即御射处也。碑阴皆列树碑官名。(无名氏撰、郦道元注、杨守敬、熊会贞疏《水经注疏》,江苏古籍出版社,1998年版,第1082—1084页)

郦道元(466或472—527),字善长,范阳郡(今河北高碑店市境内)人,北魏杰出的地理学家、文学家。《魏书》卷八十九有传。御射之处距离郦道元的家乡不过数十里,景明中,他又曾任冀州镇东府长史。有理由相信《滱水注》中引述的东巡碑碑文,是郦道元亲自摘录于碑石之上的。

延至北宋乐史《太平寰宇记》(成书于太平兴国年间),其引文多于郦注,并提到了乐良公造立碑亭及书者安喜贾聪(见宋乐史著《太平寰宇记》卷六十六河北道十五瀛州莫州满城县,台湾文海出版社影印,1962年,第517页)。此后一千五百余年,东巡碑一直湮没无闻,非独欧阳修、赵明诚未曾得见,即使翁方纲、黄易、王昶这些乾嘉时期的著名金石学家,也无缘观摩东巡碑的碑石拓本。

得到东巡碑拓片之后,对于此碑书法及相关史迹,我逐渐产生了浓厚的兴趣。从2010年开始,我先后多次前往山西灵丘县觉山寺和河北易县狼牙山镇(即原管头镇),实地考察了北魏皇帝南巡碑和东巡碑遗址,测量了南巡碑、东巡碑残存碑石和出土地周边地理环境。考察过程中,郦道元的《水经注》携带在身边,时时对照,沿途风餐露宿,备历艰辛,最终在热心村民的帮助下,顺利找到了《水经注》所载东巡三碑的残石下落,并亲手制作了东巡碑残石拓片,掌握了大量第一手采访资料。

如果不是身临其境,我不敢相信,郦道元的记载会是如此的准确。他在《水经注》中绘声绘色的山水描写,对碑刻和遗迹发古之幽思的记述,让我在披览篇什时忘记都市的繁华,一心向往那山野之间的情怀。近年来,我对于古代碑刻寻访的心得,特别是对北魏太武帝东巡碑、文成帝南巡碑的考察,就是以《水经注》为最好的导游手册。至于书法界的各种说法,无论是来自于理论精英还是创作天才,都是切不可听的。

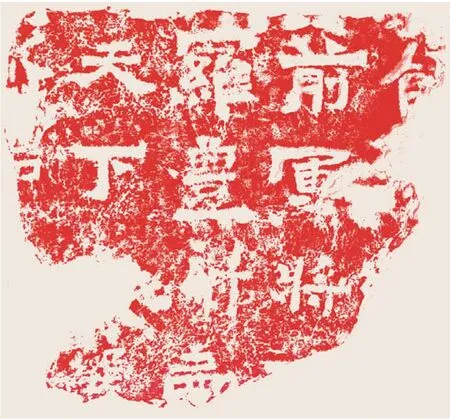

新发现东巡碑(第二碑)残石拓片

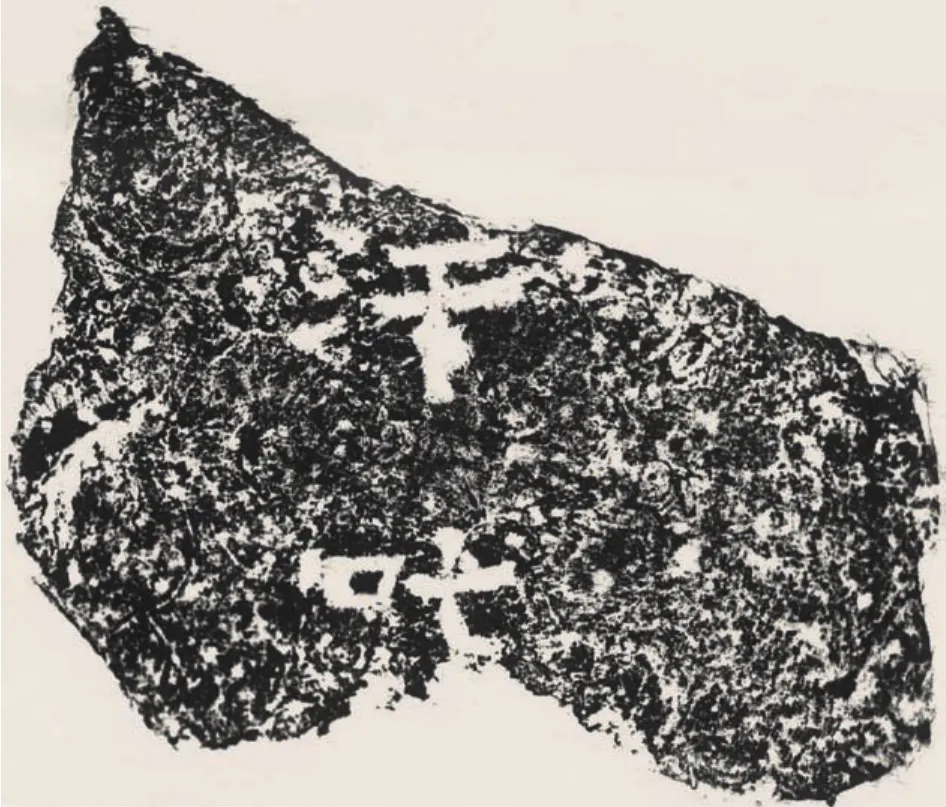

新发现东巡碑(第二碑)碑阴残石拓片之一

新发现东巡碑(第二碑)碑阴残石拓片之二

二

关于东巡碑再次出土的准确时间、具体地点及最初的发现者,需要从民国以来的刊物中去寻找线索。还好,在首都图书馆很快查阅到20世纪20年代的《艺林月刊》《艺林旬刊》,里面有周肇祥关于东巡碑的题跋,以及售卖碑帖拓片的广告。广告上说:“后魏太武帝东巡御射第二碑拓本。河北某县山中出土,允称瑰宝,藏者不轻示人。此次裹粮设法拓得二十本,同人分配尚余数份,寄存本刊发行。所代售每份实价洋三元,外埠加邮寄挂号等费一角八分,附有排印周养庵先生跋尾以供参考。”读罢周肇祥的题跋和广告,上述问题都得到了解答。可以确认周肇祥就是东巡碑的发现者。

周肇祥(1880—1954),字嵩灵,号养庵,又号无畏,浙江绍兴人。清末举人,肄业于京师大学堂。民国成立,一度任湖南省长,旋辞归北京,任清史馆提调、北京古物陈列所所长。周肇祥尝与老友傅增湘、徐鸿宝、江庸、邢端、周学渊诸先生结为游侣,联袂出游,游必有纪、有诗。由中国画研究会编辑出版《艺林月刊·游山专号》,共出十册,分百花山、盘山、劳山、房山、涞易、灵岩、黄山、云蒙山、五台山、嵩山诸卷,实际带有旅游和文物普查的性质。先生别刻一印“游山考古,晚年之乐”。(见史树青《琉璃厂杂记序》《影印艺林旬刊、月刊序》,载《书画鉴真》,北京燕山出版社,1998年一版,第399—400页,第394—397页。)

周肇祥反对马衡倡导的故宫文物南迁,不过这并不妨碍此人是东巡碑的发现者。他在1935年第十二期(总第七十二期)《艺林月刊》及1936年《艺林月刊·游山专号》第八卷“易水重游”中都对东巡碑写了题跋,并刊发了拓片图版。1936年《艺林月刊》跋语如下:

代起朔方,习于驰逐。闲尝读《魏书》,诸帝屡有巡幸之纪,或躬率将帅以讨寇盗,或省方问俗,存恤孤寡,或临边搜狩,以讲武事,且有筑坛纪行,勒石垂后之举,何竟绝无所传?每为兴叹。今得此碑,就存字及可辨者,细为审视……由斯以观,御射始于太武,不始于文成,此碑立于三年丁丑,而和平三年为壬寅,太延三年乃丁丑,足以证明此为太武御射第二碑。《太武本纪》:“太延元年十月甲辰,行幸定州,次于新城宫。十一月乙丑行幸冀州,校猎于广川。”而无御射之文,据碑可以补阙。而碑之立于三年者,是年二月,行幸幽州,还幸上谷,遂至代。上谷今易县地,车驾重过,刺史新莅,述事颂功,故有是刻。《水经注》所云三石,一立于太延元年,一立于三年,尚有一碑当纪文成之射。此碑于易之西南八十里南管头村猫儿岭下出土,为徐水之所经。邑之人士,倘依方位详加搜访,两碑或可续出,余日望之矣。碑中所举诸官,名而不姓,远法汉制,近仿曹魏上尊号碑,惜多漶灭。……至于碑文简古,篆额方劲,书法雄强,似隶非隶,可以上进爨宝子,而下开嵩灵庙,在魏刻中尤推杰作矣。乙亥秋日绍兴周肇祥鹿岩精舍书。

按,乙亥为1935年。徐水即今之漕河。

周肇祥的跋语可谓赡博详密,其最大的价值就是明确了东巡碑的发现时间是1934年之前,地点在易县猫儿岭。1936年《艺林月刊·游山专号》所刊周肇祥《易水重游记》一文中,还明确提到了他遣拓工冀国瑞往猫儿岭拓皇帝东巡碑的经过。此文为日记体,记载见闻颇详。摘录如下:

甲戌(按:即1934年)秋九月,尝为涞易之游,以藏园(按:即傅增湘)新瘥,只瞻谒四陵而归,郎山、雷溪、云蒙诸胜,皆未及游。去夏,南游黄山天目、钱唐。入秋,时局不宁,蛰居未敢出。今喘息少定,时不可失,因与藏园作重游易水之计。……闰月初五日,即新历五月二十五日,卯刻,自正阳门西站出发。藏园之四侄毅如随行,各携一仆,余则以园头胡士林从,其于攀援搜访,可资为助也。……

初八日(按:即1935年5月28日),隰山人来访,赠白蜡树一株,预乞南天门写影,归当晒寄。遣冀国瑞就近往猫儿岭,拓元魏太武帝东巡御射第二碑,近年出土,余所考订也。详见另跋。(下略)”

从流传下来的冀国瑞所拓东巡碑拓片来看,他的拓碑技艺的确技高一筹,碑石的字口以及残泐、纹理,基本上都表现无遗。

周肇祥考定东巡碑之后,罗振玉于1936年即从碑估穆姓处得到拓本,并作题跋和录文。题跋载罗氏《后丁戊稿》(按丁戊即1937年),录文载《石交录》卷三。罗雪堂的考证史事与周氏略同,认为此碑“书迹古朴,上距晋末仅二十余年,故颇近分隶,传世元魏碑莫先于此”。让罗氏念念不忘的,是东巡碑的碑阴始终未见。(见罗振玉《贞松老人遗稿》甲集,1941年刊)

三

按照周肇祥的说法,东巡碑最早的发现地是在狼牙山的猫儿岩。得到东巡碑拓片后不久,晚秋时节,我从北京六里桥长途汽车站,花26元买上一张直达易县的汽车票。经过涿州,黄昏时分到达了易县县城。在汽车站旁的一家小旅馆将就了一夜,第二天早晨,搭上一辆开往乡下的破旧面包车,与车里挤满的走亲戚的村民们一起,又经过两个多小时的山路颠簸,我终于到达了猫儿岩所在的南管头镇。此地山清水秀,距狼牙山五壮士跳崖的莲花峰仅数里之遥。走进一处村子,打听关于东巡碑的事,几个热心的村民撂下手边编织着的柳条筐,站起来带我沿河走了半个小时,来到周肇祥所提到的猫儿岩,这里现在是一处只有三四户人家的小小村落。村民们又带我来到一处名叫“东坡”的河湾,据说这里也出土过一个什么碑石。清澈、冰凉的漕河水淙淙流淌过山间,满眼是一树树熟透了的柿子,无人采摘,任其腐烂坠落。此行我没有找到东巡碑残石的下落,只能怅然而返。

2012年清明节,北京的杏花初绽,冒着料峭的春寒,我再次踏上了寻访东巡碑的旅途。

根据山西省书法家协会的前辈林鹏先生的说法,猫儿岩东巡碑(第三碑)下端残石在河北易县管头镇(今狼牙山镇)内的一处废弃水井边被挖出。挖出碑石的村民名叫张二虎,据他对笔者的描述,水井周围已被淤泥壅塞,下掘三米多,才找到碑石残块。这次,在南管头村,我找到了张二虎。很快,他带我来到了一处农舍,在院子里看到了东巡碑下半截残石。

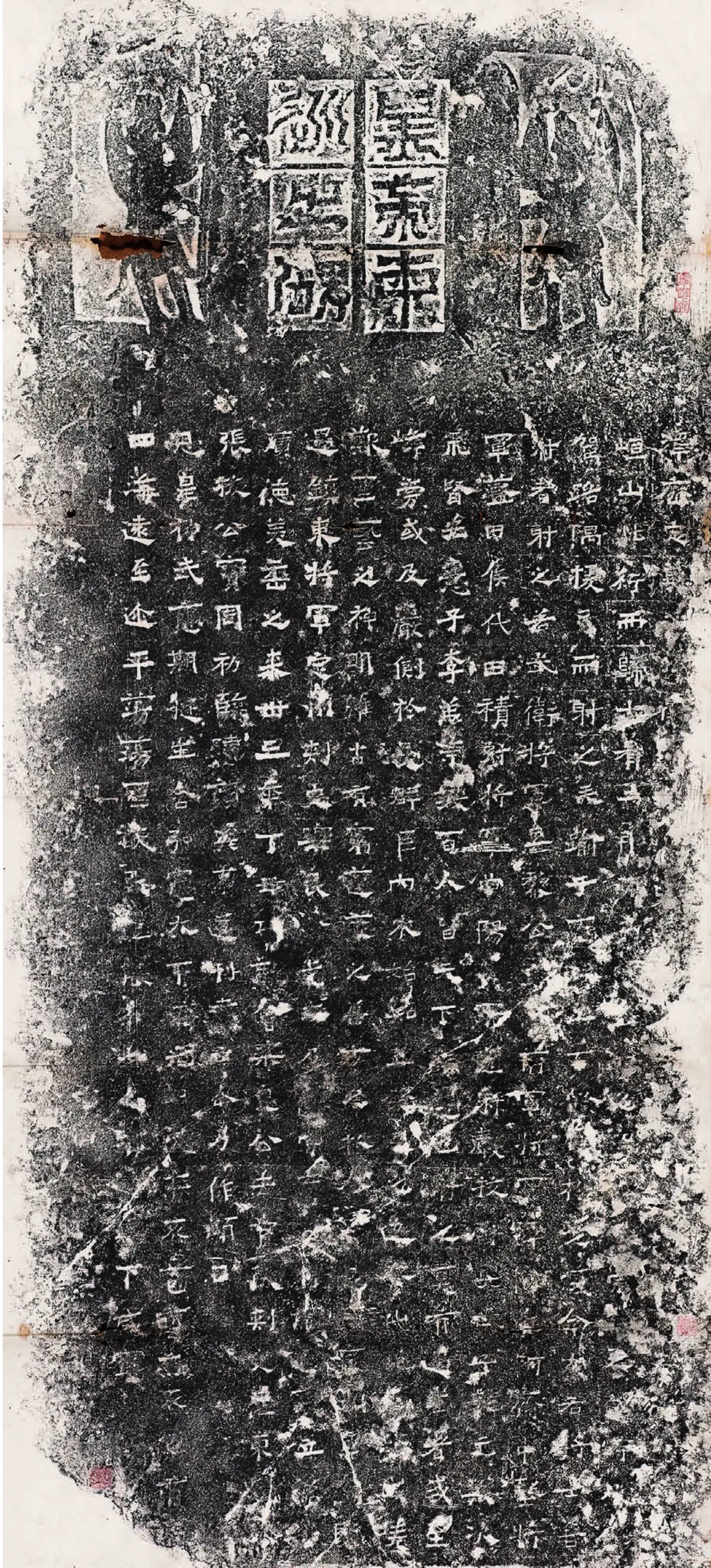

北魏太武帝东巡碑 旧拓 破禅室藏

强耐住心里的激动,我仔细观察了这块残原石,并用带来的旧拓整张照片进行了对比。非常遗憾的是,保留下的东巡碑是沿着中下部斜斜的一条裂缝而断开的,也就是最模糊不清的那一部分。经测量,残石高119厘米、宽100厘米,其中下端榫卯高19厘米、宽20厘米、厚22厘米。与传世的汉代碑刻相比,这个尺寸是大致相当的。据村民说,东巡碑的碑额残石仍遗存在该镇,被某处建筑覆盖在了地基之下。但是时隔多年,碑额和上半截残石一直没有再找到。

张二虎是个热情的村民。很显然,我对东巡碑的极度热情和对他家乡历史的熟悉感染了他。他再次带我考察了猫儿岩,并把一处他认为是东巡碑的发现地点指给我看。那里紧邻南、北画猫村河道之东,名叫“乱河营”,山势险峻,人迹罕至。对岸河道平缓,就是御射碑的出土地点。

但是,郦道元所说的这一带的“御射三碑”到底在哪里呢?踏着尚未消融的残雪,我沿猫儿岩溯游而上,拐过东坡,来到西北方向9公里之外的口头村。村子位于山峦与河道冲积的一片开阔地上,自猫儿岩沿途而来,峰回路转,眼前有豁然开朗的感觉。村南山岩耸立,山间水流淙潺,至4月间山涧宿冰未消,北魏时的飞狐古道断续犹存——这里也符合郦道元所云“翼对层峦,岩障深高,壁立霞峙”的环境,故口头村是御射第一碑、第二碑的所在地,是大有可能的。

在口头村村口,我偶遇了一位名叫赵振民的老乡。这回算是找对了人。“我知道东巡碑的事,还知道在哪里挖出来的。”赵振民说。十几分钟后,年近七十的他骑着一辆自行车带着我,很快来到了我向他描述的《水经注》所说的“三源齐发”的地点。

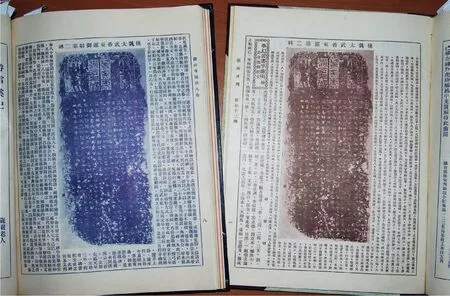

1935、1936年《艺林月刊》周肇祥跋东巡碑及发表的拓片

赵振民在口头村,是有名望的知识分子。他不仅当过村里的赤脚医生,还爱好书法,擅写隶书,他家大门的春联、屋里墙上贴满的都是他的作品。赵振民还是一位有心人,据他的叙述,20世纪80年代后期,该村村民赵振生在古徐水(今漕河)南岸“东坡”采石建柿子房时,发现了一堆带字的残块,由于大小不一,没什么用处,赵振民就把残石运到家中,盖了羊圈。据说这堆石头有八百多斤重。此后,赵振民又在村东漕河公路桥头北岸沙地杂草丛中发现了一处方形的残石。

午后,赵振民又带我去了两处发现残石的地点。我们用树枝挖开河沙和散落的树叶,很快显露出有明显雕刻痕迹的石头。河滩上的残石已磨损严重,榫卯凹槽尚明显。经测量,长166厘米、宽90厘米、高45厘米,底部平坦,有走兽浮雕的痕迹,刀法粗犷凝练。上端为一方槽,长58厘米、宽26厘米、深19厘米。依此方槽的尺寸,正好可以将猫儿岩发现的东巡碑残石竖置其中。可以肯定,这就是太武帝东巡御射三碑其中一碑的碑座。

我对赵振民发现的残石进行了简单缀合,为碑阳五行,碑阴二行,计存二十九字。碑阳:1.余□□□□命;2.前军将军浮阳;3.罗丰射声校尉□;4.天下□□也射之;5.外始□□□。碑阴:1.□孤;2.男步大汗叱奴孤。

不过,赵振民说他并不是最早发现东巡碑残石的人。他又提到了一个名叫李书田的村民。李书田曾在部队里当过文书,运动中精神受了刺激,被遣返回乡,一个人住在村子对岸的山洞里。他曾经找到了其他几块带字的石碑残块。“很可惜,三年前他在洞里生火取暖,不幸被烧死了。”赵振民说。

赵振民还把李书田生前用毛笔摹写的一张残石摹本送给了我。计存四行二十字,可辨识者录文如下:1.观省同伐宣祠;2.大飨冗从官;3.于□祭崖之东;4.劳乏□。

我立刻意识到,此旧摹本所录,可能是某次御射立碑或碑阴的残文。《魏书》中有多次关于大飨的记载,一般都是在北魏早期诸帝的巡行征伐之中。据《魏书·世祖纪上》,太武帝拓跋焘多次举行了大飨活动。太延五年春正月庚寅,“行幸定州。秋七月己巳,车驾至上郡属国城,大飨群臣,讲武马射”。原石佚失,摹本弥珍。

《艺林月刊》1935年

四

由于北魏皇帝东巡碑树立以后,立于荒野,岁久碑石残泐,拓片模糊,录文便成了问题。最早对此碑进行录文的当属罗振玉、寿鹏飞、傅振伦、罗新等,皆有录文。然诸家所录,各有异同。回到北京后,我根据寒斋所藏周肇祥等鉴藏之旧拓本,参照北京图书馆善本部金石组藏丁丑(1937年)人日(正月初七)周进为柯燕舲题跋本,及2009年新发现东巡碑残石拓片,补以史传,录文、句读如下。所补诸字外加□,通假字外加括号以示区别。

与村民们在一起

皇帝東巡之碑(篆额二行)

1.□惟太□延□元□年□十□月□甲□辰,□車□駕□東□巡,……

2.澤,歷定、冀二州,□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□,□禱□祀

3.峘(恒)山,北行而歸。十有二月□□,□逕五逥之嶮途,覽崇□岸之□竦峙,乃停

4.駕路隅,援弓而射之。矢踰於岩□山三百余□步。於是復命左右將士善

5.射者射之。若武衛將軍、昌黎公□丘□眷,前軍將軍、浮陽侯阿齊,中堅將

6.軍、藍田侯代田,積射將軍、曲陽侯羅豊,射聲校尉、安武子韓元興,次

7.飛督、安憙子李盖等數百人,皆天下□善□射也,射之莫有過崖者。或至

8.峰旁,或及巖侧。於是群臣内外始知上御射之遠,□乀代絶無也。咸嗟

9.(歎)聖藝之神明,雖古有窮蓬蒙之善,方之於今,□□□□□□□□

10.遇。鎮東將軍、定州刺史、樂良(浪)公乞立石□射□所□□□□□□立銘,以

11.廣德美,(垂)之來世。三年丁丑功訖。會樂良(浪)公去官,後刺史、征東將軍、

12.張掖公寶周初臨,續讚其事。遂刊书□命,乃作頌曰:

13.思皇神武,應期挺生。含(弘)寬大,下濟光明。無仁不苞,無□不□。肅肅

14.四海,遠至邇平。蕩蕩聖哉!民□能□。山□□□,□天下咸寧!

15.……□中□山□安□憙□賈□聰□書。

按《魏书·世祖太武帝纪》云:“太延元年冬十月甲辰,行幸定州,次于新城宫。十有一月……己巳,校猎于广川。丙子,行幸邺……。”则徐水御射之事应在此次东巡“恒山北行而归”之际。

东巡碑提到了北魏太武帝时期的另一个重要政治事件:祷祀北岳恒山。《魏书》所载,太武帝于太延元年(435)十二月、太平真君四年(461)两次祭祀北岳,“诏有司刊石勒铭”。

碑文云:“……泽、历定、冀二州”,又云:“祷祀恒山,北行而归。”按《魏书·太武本纪》:“太延元年十月甲辰,行幸冀州。己巳,校猎于广川;丙子,行幸邺。十有二月癸卯,遣使者以太牢祀北岳。二年春正月甲寅,车驾还宫。”悉与碑合。此“泽”或指当时横亘于定(州治今河北定县)、冀(州治今河北冀县)二州之间的天井泽(今河北深泽县境内),又知御射之事与太武帝遣使祷祀北岳同在太延元年十二月。碑中所指北岳恒山,并非山西浑源境内的北岳恒山,乃今河北定县西北三十公里外的大茂山,而北岳庙则在定县南二十多公里外今曲阳县城之内。庙内尚存唐宋元明至清初以来历代帝王封禅祷祀北岳的碑刻数十通,以及北魏、北齐碑刻,其中尤以著名学者顾炎武于清康熙元年(1662)所撰《北岳辨》一碑考证最为精详。

《魏书·礼志》载:“太延元年,诏立庙恒岳、华岳、嵩岳,并树碑颂德。”今嵩岳之《嵩高灵庙之碑》原石尚存,《大代华岳庙碑》存旧拓孤本(民国影印本),二者碑文除将“嵩岳”、“华岳”替换外,碑文大致相同。而同时所立之恒岳碑,虽然尚未发现,以此推之,碑文也应相近。

因口头村东巡碑残石的出土,我们才知道同样内容的东巡碑石碑,在同一地点也同时刻制了两次以上,或者是刻了三次。这种现象十分少见,但至少在北魏太武帝时期,即有先例可循。可能当时射箭地点不止一处,也并非只射了一次,而主事者在射箭之处皆立碑勒铭,碑文也大致相同。

碑文中涉及的参与御射和立碑的人物,分别是武卫将军、昌黎公丘眷(见《魏书》卷四世祖纪上神·三年十一月条),前将军浮阳侯阿齐(《魏书》卷四世祖纪上延和元年七月条),中坚将军、蓝田侯代田(《魏书》卷三〇豆代田传),积射将军、曲阳侯罗丰,射声校尉、安武子韩元兴(《魏书》卷五一韩茂传附),次飞督、安憙子李盖(《魏书》卷八三外戚上李惠传附),以及最初乞立碑石的镇东将军、定州刺史、乐良(浪)公,继成者州刺史、征东将军、张掖公宝周(见《魏书》卷四世祖纪上附,即北凉皇子秃发保周),凡此诸人,多见于史传,罗振玉、周肇祥、罗新等人皆有考证。其中未考出者为“镇东将军、定州刺史、乐良公”,以及“积射将军、曲阳侯罗丰”。魏初封爵,皆以郡望,示以荣宠。按乐浪郡为汉武帝于前108年始设辽东四郡之一,辖今辽东半岛和朝鲜半岛北部,西晋时一度被高句丽吞并。北魏正光年间(525)侨置乐浪郡于辽东大龄河畔(今辽宁义县),属营州。故此佚名之“乐良公”,当为“乐浪公”,如昌黎公丘眷者,悉代北旧人。而“曲阳侯罗丰”则是定州本地豪酋无疑。

关于东巡碑碑额,柯昌泗最早做出判断,云:“碑额作‘皇帝东巡之碑’大篆阳识六字。额之两侧,隐起为武士执刀画象,雕镂尤工。”(叶昌炽、柯昌泗《语石·语石异同评》,第16页,中华书局1994年4月一版)今按东巡碑拓本,篆额二行,行三字,阳刻六字,有界栏。篆法特点为起笔方折,收笔盘屈尖锐,更具装饰性。这种篆额,不同于汉魏以来的缪篆碑额,与北魏时期其他碑版的篆额篆法相似,而时代最早,是后来者的滥觞。这种方起尖收的篆法,可能是受到曹魏正始石经三体(古文、小篆、隶书)中的古文经碑书法的影响。而东巡碑篆额两侧站立的人物形象,很可能是神话中的“羽人”,而非柯昌泗所说的执刀武士画像。羽人在东汉以来的画像石中较多出现,最早见于《山海经》,后道教称道士为“羽士”,将成仙称羽化登仙。羽人亦可视为长生的象征。魏太武帝拓跋焘崇信道教,曾多次筑坛,亲受符箓,服食金丹,推崇道士寇谦之,而宰相崔浩也是虔诚的道教徒。此次东巡盛典,寇谦之、崔浩等重臣必然随驾,同临射所。按《魏书·释老志》,寇谦之为上谷昌平(今河北省怀来县)人,其地毗接易州,上行下效,河北定、易诸州崇道者必众。东巡碑刻立(太延三年,437)三年之后,太武帝即改年号“太平真君”,更反映了他对道教的狂热信仰。继立碑石之定州刺史秃发保周,以归附新人,仰承皇帝喜好,别出心裁地以对向立侍之羽人图案来装饰碑额,不仅空前,亦称绝后,也反映了少数民族政权不受传统羁绊的创造精神。

碑石的雕刻者,很有可能是定州石工,在定州(今河北省定县)刻成碑石后,运至射所。汉魏迄北朝时期,定州曲阳一带的采石、刻石工艺即称著名,到今天仍十分兴旺。[清光绪三十年《重修曲阳县志》:“黄山(按:在今曲阳县城南五公里处)自古出白石,可为碑志诸物,故环山诸村多石工。”]《晖福寺碑》(太和十二年,488)碑阴末行有“定州钜鹿苏□刊文”题记,虽远在关中,物勒工名,定州石工的大名亦赫然在列。关于东巡碑的千年秘密,就这样被渐渐揭开了。口头村残碑及碑座发现的重要意义有三:一是首次确定了郦道元《水经注·滱水》中所叙述的徐水御射三碑的具体坐标,即:“徐水东径山下,西有御射碑(按:即口头村东漕河北碑座所在地,是为御射第一碑)。又北流,西南山下水阴,又有一碑(按:即赵振民等村民找到的残碑及“碑座”或建筑构件的河滩,是为御射第二碑)。又随山南转,径东岩下,水际又有一碑(按:即周肇祥访得之碑,在今猫儿岩村东北河岸对面台地,是为御射第三碑)。”二是确定了东巡碑碑文,是同一碑文而多次书写、刻立。由新发现残碑缀合情况可知,口头村“御射第二碑”碑文与猫儿岩“御射第三碑”碑文大致相同,皆十五行,区别在于前者每行二十五字,后者每行二十六字。由此可以推定仅存碑座、尚未发现碑文的“御射第一碑”碑文,很有可能也是相同的。三是首次发现了东巡碑的碑阴文字。虽然只有区区八个字,却印证了郦道元《水经注·滱水》“碑阴皆列树碑官名”记述的准确性。

五

北魏皇帝东巡碑的书法,如其朴实的碑文,沿袭了魏晋时期的书风,保留了较多的隶书意蕴,与文成帝南巡碑一样,可以看作是北魏早期书法的代表。

作为见诸《水经注》《太平广记》等史籍的著名碑刻,北魏太武帝东巡碑可以与同在太行山脉、从易州前往平城要隘的文成帝南巡碑等互相印证。在对东巡碑的寻访过程中,我深深感受到了村民的淳朴和热情,没有他们的帮助,我的寻访之路是不可能这么顺利的。在山野之间访碑、拓碑的时候,我一次次产生了一种莫名的感动。从东巡碑开始,我对我国古代碑刻集中的地点,如山东、河南、山西、陕西、四川、云南、江浙、辽宁等地,都进行了有计划的现场考察,并收集了相关碑拓和地方志,从史学和书法的角度进行了简要的考证。希望能够通过这般新的寰宇访碑录,也能对中国书法进行一点点新的诠释。