黄永玉:我就是一块泡在泪水里的石头

2016-06-05筱肖

文//筱肖

黄永玉:我就是一块泡在泪水里的石头

文//筱肖

主持人/石朝阳 人物邮箱:jqshizhaoyang@126.com

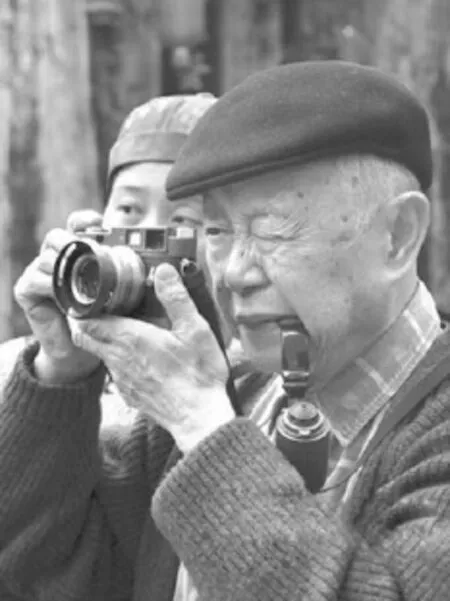

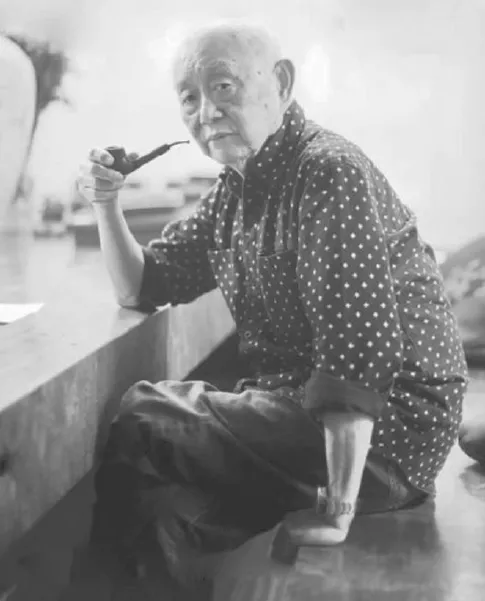

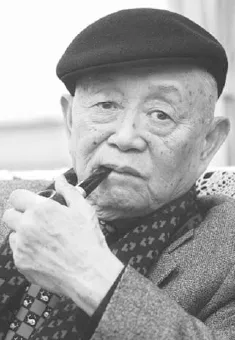

斜戴的贝雷帽和烟斗,永远是黄永玉的标志。

大师、名士、绅士……这些尊号戴在他头上总像小一号的帽子。

年过九旬的黄永玉喜爱着红装,嗜烟如命,尤爱烟斗,所有人都好奇他的养生秘诀,他却说他从不养生!喜爱睡觉,不吃水果,不运动;早上写文,下午画画;爱看电影,也爱看连续剧,周末还看看《非诚勿扰》,了解一下现在社会正在发生的事。

这种俏皮、豁达、乐观,并出尘不染的赤子之心,在艺术家中尤为罕见。

无师自通的全才

黄永玉是一位颇具传奇色彩的人。有人说他小时候是艺术神童,版画、油画、国画、雕塑等均无师自通;有人说他曾是弘一法师的三个方外弟子之一,得其真传而练就了灵性十足的书法。但是如果仔细研读他的书,用心赏析他的画,并且有机会与他叙谈的话,神奇的色彩褪去后,人们更多体会到的是他深厚渊博的学识、卓尔不群的才情、耿直倔强的性格、睿智风趣的谈吐和笔耕不辍的勤奋。

12岁那年,读完小学的黄永玉离开家乡,只身来到福建集美中学读书。外面的世界并不像他想象得那般精彩,抗战的烽火打破了他的求学梦,初中刚读了两年,他就不得不辍学到社会上闯荡。他当过瓷场的小工,在码头上干过苦力。一天,他在码头上偶遇中学时的军训教官,便被介绍到军队里成了一名司书。

这是一份轻闲的工作,每日只需抄写几篇公文一个月就可收入8块钱。黄永玉偏偏不是个会享清福的人,抄完公文嫌其呆板无趣,闲着没事就开始在上面“乱画”。他先是把“通令”二字用别致的花边装饰起来,又意犹未尽地将下面的横线改画成一只夸张的小狗。

看到经自己的一番打扮,刻板的公文变得活泼可爱,黄永玉心里感到很得意。但是,没想到如此不严肃的公文贴出之后便让他失去了这份工作,因为长官大发雷霆非要知道是谁画的。

16岁的小司书上任没几天,就失去了这份美差,只好重新开始流浪生活。后来,又有好心人把他介绍到税务机关当股长。工作之余,别人喝茶聊天,他却致力于木刻创作,又刻又印,把整个办公室变成了木作坊。看在介绍人的面子上,上司奉送了两个月的薪水请他去“另谋高就”。

此后,黄永玉在中小学任过教员,在剧团搞过舞美,在报社当过编辑,还干过电影编剧。无论怎样,艺术创作都无法离开他的生活。黄永玉无师自通的木刻不仅可赖以谋生,还博得了行家里手的称赞;灵性十足的书法受到弘一大师的亲传;虽然自认为编剧的业绩说来惭愧,却奠定了著名演员石挥的成名基础,也算是值得一提。

有一件事足以说明黄永玉的才气。上世纪40年代末,黄永玉在香港《大公报》工作,副刊编辑临时告急:“缺一整版稿子,排字房等着发稿呢。”他二话没说,自己一个人关起门来连写带画,几小时后一块高质量的副刊版面就完成了。

黄永玉是位不折不扣的全才。他年轻时就以线条粗犷、刀法奔放的版画赢得赞誉,后来又以自成一家的国画闻名于世,而那些颇富哲理的漫画更是令人会心一笑后,还要引发深思。而其油画方面的成绩,也丝毫不比版画、国画和漫画逊色。

黄永玉是画家,还是雕塑家、诗人和作家。他出版的画册包括人物、风景、花卉、版画和雕塑设计等不同类别,出版的文学作品囊括杂文、游记、诗歌等各种集子,40多万字的自传体小说在《芙蓉》上连载。他的诗集《曾经有过那种时候》一举夺得《诗刊》年度创作一等奖。

与荷花结缘的日子

黄永玉被称为“荷痴”,不单是缘于他画的荷花多,还在于他画的荷花独树一帜,神韵盎然。国画传统讲究“计白当黑”,他偏偏来个“以黑显白”,这种反向继承不但使画面看上去主体突出,色彩斑斓,而且显得非常厚重,有力度。

有的人认为中国画的精髓在于水墨山水,一种很清雅的、表现文人出世的气质,但黄永玉的画却大多数是浓墨重彩的,所以也曾经有人说他的国画不正宗。对此,黄永玉说,谁再说我是中国画我就告他。当然这只是一种玩笑话。

黄永玉与荷花结缘于十年动乱那些噩梦般的日子。傲然展蕊的荷花显得分外高洁清逸,不仅超凡脱俗、临风亭立的仙骨神韵给他以绝妙的美感享受,那出淤泥而不染、濯清涟而不妖的气节品性,更成为他逆境中启迪心智的精神支撑。黄永玉一有闲暇就去荷塘赏荷,从用心灵捕捉到用画笔描绘,仅速写就画了八千多张。荷花的千般姿态被他描摹殆尽,荷花的万种风情被他展现无遗,蕴涵了他无限的情思。在他的绘画题材里,荷花是一个非常具有风格的主题,中国文人也画了上千年,各种流派的,比如说像明末清初朱耷画的那种残荷就有一种孤傲于世的感觉。但是黄永玉画的荷花,没有给人那种非常清高、出世的感觉,而是一种很绚丽、很灿烂的气质。黄永玉开玩笑说荷花从哪儿长的,从污泥里面长的,什么是污泥呢?就是土地掺了水的那个叫做污泥,是充满养料的那种土。从土地母亲那里长出来的,回头再来骂它是污泥,这叫忘本。

小时候到外婆家去,外婆那个城门外就是一个荷塘,小黄永玉调皮了,外婆要找他算账的时候,他就把一个高大的脚盆滚到荷塘,自己躲在里头。小时候个儿不高,看着荷花像房顶那么高,一动不动地待两三个钟头之后,青蛙过来了,水蛇过来了,他仔细地观察它们。荷花底下有很多的苔、草,那种光的反映、色彩的关系,非常丰富。后来他开始画荷花,大部分都是从根底下这个角度来看荷花,画的就是当年外婆家池塘里头给他的那种感觉。

如今在北京家中万荷塘的池水里,黄永玉已经种下了来自山东、湖南、广东、北京的各色莲花。实际上画了这么多年的莲花,它们的形态与精神已经烂熟于心,即使睡觉的时候也有“十万狂花入梦寐”了。

画画没有写文章让我开心

有人问黄永玉:1980年,你画了中国第一枚生肖邮票“猴票”,非常著名。他回答,著名不是因为我的画,是因为猴票印得太少了,别的生肖票印得多,配不上套,猴子就贵了。

2016年是农历猴年,黄永玉为丙申猴年再次设计了一套“猴票”,作为中国邮政第四轮生肖邮票的开篇之作。伴随猴票一起面世的,还有他最新创作的长篇小说《无愁河的浪荡汉子·八年》(上卷)。

《无愁河的浪荡汉子》是黄永玉先生创作的一部体量巨大、内容厚重的长篇小说,计划由三部分组成,总字数将接近三百万字。第一部《朱雀城》八十万字,由人民文学出版社2013年八月出版。《八年》是《无愁河的浪荡汉子》的第二部。人民文学出版社将黄永玉先生2013-2014年创作的内容收入上卷,先期推出,以飨读者。预计以后将以半年一部的方式出版《八年》的中卷及下卷。

《八年》上卷是一部国破家亡的痛史、一个少年懵懂蜕变的成长史。在抗战硝烟中,集美学校搬到安溪,仍然有日本飞机来轰炸,全书穿插了序子家信,因父亲幼麟谋职无门,妈妈、婆、弟弟们在挨饿,远隔千里的序子每次接到家信,“眼泪流到碗里,低头静静地吃了”。这样的悲苦,贯穿本书的始终,身单力薄的少年独自默默承受。

黄永玉先生曾经形容自己:“我就是一块泡在泪水里的石头。”

《八年》像是一部抗战硝烟战火中的《汤姆·索亚历险记》,密西西比河塑造了现代美国的文明,“无愁河”则是黄永玉对经历了大苦难、大忧愁的生命、人生的审美与礼赞!

黄永玉说:“人活着总要对得起这一天三顿饭,而我只会画画和写点东西。对我来说,写东西是比较快活的,快活的基础是好多朋友喜欢看我写的东西。我对文学是比较认真的。我写文章都是一个字一个字地检查,有时一小段话要改好几遍。我胆子小,因为这里的前辈很多,不能不小心。过去,我很害怕表叔沈从文先生,他看我的文章一定要改很多,改的甚至比我写的还多。‘文革’的时候我帮他烧书、烧稿子,里面有很多丁玲的文字,我发现他改的比丁玲写的还多。沈从文是个很规矩的老实人,一辈子朴素地生活和工作。他不像我,我是盐,他是棉花。如果历史是雨的话,他将越来越重,而我将越来越轻。我是经不起历史淋浴的,因为我太贪玩而又不太用功。”

“我会争取活到把自传写完。一个老头,到了90岁,脸上、全身都是青苔时才出这本书,又是喜剧又是悲剧。”黄永玉曾颇为自信地说:“小说写的就是我的亲身经历,而非虚构。如我这般的生活,没有人经历过,相信尤为引人注意。它是部很好玩的小说,一定能引起读者的兴趣。”

步入晚年,黄永玉仍然忙碌着,于北京宋庄、湘西凤凰、香港和意大利四处住所间来回奔忙。他喜欢开红色法拉利跑车,收藏古典家具,盖湘式民居,爱照相机,爱与艺术相关的事物。他的思维跳跃敏捷,充满活力。当有读者说他“年轻”,他笑着说:“这词儿用得就不像话了!我惟一的要求,就是等我死的时候,请大家务必弄清楚我死透了没,不行就胳肢我一下。”他也为自己的一生做了“概括”,那就是作为《无愁河的浪荡汉子》卷首题词的五个字:“爱、怜悯、感恩。”