供应链成员的信任关系与合约弹性:一个多重中介效应模型

2016-06-05马胡杰石岿然

马胡杰,石岿然

供应链成员的信任关系与合约弹性:一个多重中介效应模型

马胡杰1,石岿然2

(1.江苏省行政学院工商管理教研部,江苏南京,210009; 2.南京工业大学经济与管理学院,江苏南京,210009)

以组织信任为切入点,给出了信任的发展阶段模型,在此基础上考察了能力信任与合约弹性之间的关系并探索了合同信任与善意信任在此过程中的多重中介效应。基于PLS-SEM方法对江苏和山东地区的145家制造业企业的调研结果表明:(1)能力信任对合约弹性具有显著正向影响;(2)合同信任与善意信任在能力信任对合约弹性的影响过程中起到了完全中介作用;(3)合同信任、善意信任对合约弹性起到直接作用,而能力信任则起到间接作用,能力信任对合约弹性发生作用的最佳路径为“能力信任→善意信任→合约弹性”;(4)三种维度的组织信任之间是相互关联和层层递进的;(5)短期来看,善意信任对合约弹性具有最大的影响;而从长期来看,能力信任对合约弹性的作用最为深远。本文的研究对于深入理解中国情境下不同维度组织信任之间的关系以及不同维度组织信任对合约弹性的影响具有一定的指导意义。

信任;合约弹性;多重中介效应模型;偏最小二乘法

0 引言

随着市场竞争的日益复杂和瞬息万变,制造商与供应商建立战略合作伙伴关系(Supplier–Buyer Strategic Partnership,SBSP)被广泛认为是应对动荡商业环境的有效途径[1]。组织间关系已经在交易费用经济学、资源依赖理论、销售渠道理论、关系治理等领域得到了广泛关注[2~5]。贯穿于这些理论中的主线是当供应链成员在关系资本领域投资、注重信息交流、通过关系治理实现资源整合时,供应链成员能够获取超额利润,这被称为关系性租金[6]。其中,供应链成员建立合作伙伴关系获取关系性租金的重要表现便是企业合约弹性的增强以共同应对市场的不确定性[7~8]:在供应链的合作关系中,供应链上的买卖双方通过灵活有弹性的合约来实现对供应链运行绩效的改进。从表面上看,通过签订某种弹性的合约来实现灵活订货,供应链上买方的风险减小了,卖方的风险有所增加,但是,倘若把买卖双方作为整体来考察,供应链系统的整体利益将会增加并最终使双方获益,这就是供应链弹性合约所带来的好处。事实上,对合约进行合理调整已经成为供应链成员在发展过程中的一个现实而重大的问题,不仅可以增强交易的稳定性,也能够节约交易成本、降低敲竹杠可能性、提升交易效率、促进供应链协调、提高供应链的快速反应能力[9]。

供应链的绩效一定程度上取决于成员间的密切配合,以及针对环境变化所做的合作关系的弹性调整。对于合约弹性问题,尽管国内学者鲜有研究,但是为了能够更好地促进供应链合约弹性以降低供应链风险,提升供应链效率,国外学者已经从交易成本理论等角度进行了深入的分析[10]。但是该理论方法未能充分考虑现实生活的复杂性,未能有效分析显著影响人们交易行为的社会因素(信任等),因而可能导致相关结论有失偏颇。供应链企业间的信任犹如润滑剂,在实现供应链合作中发挥着关键作用。信任一旦形成,必然对成员企业的策略调整产生积极影响,以确保供应链能够正常运转。事实上,大多数供应链企业间关系的破裂正是因为信任缺失。现实中,某些企业试图通过掌握控制权来支配其他供应链成员,一些企业在利益驱动下产生机会主义倾向和败德行为,有的甚至演变成信任危机。不同于经济契约,信任是作为一种关系契约来协调供应链成员企业间的关系,它是一种关系资本,有助于减少成员企业间关系的复杂性,防范机会主义,降低交易成本和不确定性。近来的研究也表明供应链中买方企业的信任①对于提升供应链内部的合作伙伴行为(例如共享计划信息、增强合约弹性、化解供应链成员间矛盾等方面)具有显著的作用[11~12]。但是尽管如此,现有研究未能深入考察信任的不同维度对合约弹性的影响、信任不同维度之间的相互关联以及其中可能存在的多重中介效应。本文试图寻找上述问题在中国情境下的答案,这能够帮助我们更好地理解不同维度的组织信任对合约弹性的影响大小以及组织信任对合约弹性影响的传导路径。

基于上述研究目标,本文的结构如下:第二部分从理论角度探讨了组织信任维度的划分以及不同维度组织信任对合约弹性的影响,并据此构建了本文的三路径多重中介模型[13~14](Three-path Mediation Model);第三部分根据本研究的数据特点、研究目的讨论了本文所使用的研究方法;第四部分给出了本文基于145家企业调查数据分析而得到的研究结果并对其进行了讨论;第五部分对全文进行了总结、指出了本文研究的局限性并给出了未来的研究方向。

1 文献回顾与理论假说

1.1 组织信任

当前,学术界对“信任”尚无统一定义。本研究认为,供应链成员间的信任是指在基于风险和相互依赖的前提下,成员中一方相信另一方有能力并且有意愿去履行承诺。其中,买方信任是合作方对供应商的信任,卖方信任是指供应商对合作方的信任,彼此信任是指供应商与合作方相互信任,如未特殊说明,本文所指信任均为买方信任。

许多学者都将信任当作多重维度来看待,尽管他们对信任维度的划分并不一致。Zucker认为信任可以分为基于个人的信任和基于制度的信任[15]。Ganesan将供应购买关系中的信任划分为可靠度与善意两种类别[16]。Barney和Hansen依据交换过程的类型不同将信任划分为弱信任、半强信任以及强信任三类[17]。Lewicki和Bunker根据信任的不同层面,将信任区分为谋算型信任、了解型信任和认同型信任[18]。杨静则考虑到中国国情,将信任划分成计算型信任和关系型信任两个维度[19]。尽管当下对于信任维度的区分已经较为成熟,但令人吃惊的是,大多数研究仍然基于单维度信任[20],这可能是由于数据收集与信任维度选择的困难性所导致的。为了能够有效区分不同信任维度的作用区别,同时考虑到数据可得性以及研究目的,本文借鉴Sako和Helper的成果将信任分为能力信任(对合作企业履行承诺能力的看法)、合同信任(对运用合同来规制合作企业履约意愿的看法)与善意信任(对合作企业致力于双赢而拒绝机会主义行为的看法)①三个维度[21]。能力信任与合同信任属于理性信任,这是信任的实践一面,其关心的是合作伙伴是否能真实地履行其诺言。但长期的合作关系不能仅仅依靠理性因素来维持,而且需要感性信任(善意信任)的补充,即相信供应链成员会友善地采取行动,这是信任的主观一面,它与合作伙伴对合作关系的信心更为有关。因而这种组织信任维度的划分能够较好地兼顾信任维度的完整性与中国情境下的适用性。

注: J点处部分能力信任转化为合同信任; J点处部分合同信任转化为善意信任。

信任的建立是一个心理过程,在这个意义上信任是有发展阶段的。不信任、有条件信任、无条件信任可以是一个渐进的过程[22]。借鉴Lewicki和Bukner关于信任发展阶段的研究[18],可以将能力信任、合同信任与善意信任之间的关系用图1来表示。

合作伙伴的能力水平是实现合约调整的必要保障。对于合作伙伴能力的信任会通过合同的形式固定下来,一部分能力信任会固化为合同信任。伴随着双方企业交往程度的加深,双方的理解程度也逐步增强,善意信任随之产生。如果我们将供应链系统中的信任关系视为一个网络,那么,对于能力信任的需求构成了整个信任网络中的需求节点,各个需求节点之间依靠合同加以联结,善意信任则是这个信任网络建设的结果,在此过程中,信任是层层递进的。本文将组织信任的发展归纳为CCG阶段:(1)能力信任(Competence-based Trust)阶段。能力信任是指对合作企业履行承诺能力的看法。企业在合作之初,能力互补是产生合作最有力的理由。资源依赖理论指出,任何企业的成功都有赖于企业之间的精诚合作,这种合作能够达成的原因就在于双方能力的互补性。能力信任的基础是企业的逐利特性,能力信任正是建立于这种共同目标之上。即使是最为自私的企业,其对于有利可图的合作行为也不会排斥。(2)合同信任(Contract-based Trust)阶段。合同信任是指对运用合同来规制合作企业履约意愿的看法。合作伙伴的能力固然重要,但是仅仅单纯的能力信任对供应链的有效运作依然造成着威胁:合作具有不稳定性。为此有必要通过合同将权利义务固化,使信任建立在可预见性的基础之上。合同信任正是基于对违约成本的考虑,通过签订一系列合约以提高违约成本,克服潜在的不确定性。需要指出的是,合同信任起作用的前提是对对方能力的信任,否则合同只是一纸空文,签订合同的意义也会消灭,而且能力强的企业也倾向于签订更为详尽规范的合约。(3)善意信任(Goodwill-based Trust)阶段。善意信任是指对合作企业致力于双赢而拒绝机会主义行为的看法。信任需要理性,单边的盲目的信任往往是合作失败的开始,而能力信任与合同信任为这种理性构建了基础。随着理性信任的不断发展,供应链成员间的交往时间、了解程度不断增加,双方会投入更多的感情因素,此时部分理性信任就升华为感性信任—善意信任。特别的,各个组织信任维度之间并非相互取代、非此即彼的关系,而是相互补充、相互促进的。供应链的有效运作同时需要这三种维度的组织信任。需要指出的是,上述逻辑受到宏观环境因素的显著影响,组织信任的发展阶段并非一成不变,例如在当社会法律制度极不完善,即使建立合同也难以有效落实的情况下,或者社会中存在着良好的声誉机制,无需建立完善合同以防范合作企业机会主义行为时,能力信任可能直接转化为善意信任,而无需先转化为合同信任;又如当宏观经济状况较为恶劣时,为保证经济利益,关系恶劣的竞争对手之间也可能产生合作行为,但却很难产生善意信任。这些宏观因素可能导致组织信任发展在某一阶段停滞,致使某一或者某些维度的组织信任匮乏。本文的研究假定合同法律制度是规制供应链中企业行为的主要途径,同时经济发展情况稳定,社会未出现显著动荡。

根据信任发展阶段的CCG模型,我们提出:

H1:能力信任对合同信任具有正向作用。

H2:能力信任对善意信任具有正向作用。

H3:合同信任对善意信任具有正向作用。

1.2 组织信任与合约弹性

供应链所面对的不确定性有三种表现形式:一是供应链衔接的不确定性,体现在企业(或部门)对合作伙伴行为预测的困难性上;二是运作不确定性,体现在系统运行不稳定和控制失效上;三是环境不确定性,指自然环境、人文环境、政策环境的变化给供应链带来的不确定性[23~25]。其中,前两种供应链不确定性可以通过建立供应链成员的信任机制、使用先进技术加以控制;而第三种不确定性,集中体现在企业在合作过程中可能遭遇突发事件的风险以及外部环境剧烈变化时,倘若继续执行原合约,可能导致利益分配的高度不公,此时就需要对合约加以调整,使交易双方重新达到共赢,这就是合约的弹性调整[26~27],因此合约修改弹性①反映了供应链合作伙伴关系的环境适应能力。

由于有限理性、机会主义、外部性、信息不对称、外部环境不确定性、合约不可实证性、交易成本、缔约双方的自由平等性等因素的存在,合约天然是不完全的,供需双方有必要建立起相互信任的关系,促进非正式的理解与合作关系的建立,以弥补合约的欠缺。因此,信任是对不完备合约的有益补充。其后,这种不同主体间的非正式的理解与合作关系往往将会在新合约签订后正式化。也就是说,如果供应链成员间是互信的,着眼于长期合作收益,成员企业就有可能寻求在合约范围内的调整,以平衡成员间的利益分配,这样信任关系就有效改善了合作企业应对环境变化的能力,降低了供应链中的风险[9],提升了供应链的灵活性[28]。故供应链成员间的信任与合约弹性是紧密结合的逻辑整体,两者配合能够有效地降低不确定性的不利影响,并且供应链成员间的信任为合约弹性的实现创造了条件,降低了合作破裂的可能性,因而信任在事实上成为了组织间关系的重要治理机制。

对于企业而言,通过增强供应链中的合约修改弹性以提升供应链的环境适应能力在竞争环境日益动荡的今天尤为重要。为了达到这个目标,企业必须有策略地管理好不同维度的组织间信任,因此,这就需要深入理解不同维度间的组织信任以及组织信任与合约弹性之间的关系。为此,本文运用了多重中介效应的研究方法,这为我们深入分析组织信任不同维度之间以及组织信任与合约弹性的复杂关系提供了有力的工具。

根据上述讨论,可以提出假设:

H4:能力信任对合约弹性具有正向作用。

H5:合同信任对合约弹性具有正向作用。

H6:善意信任对合约弹性具有正向作用。

1.3 合同信任与善意信任的多重中介作用

供应链合作中所指的能力是指能够使企业在某种交易情境下具有一定影响力与属性的集合,这是企业合作中产生信任的基础性条件。在供应链成员的合作过程中,信任总是与合作者的能力特征紧密相连。Brockner等认为,鉴于信任的产生是基于对合作者将执行某一行为的期望,信任方必须有理由相信被信任方具备执行某一行为并完成交易的欲望和能力[29]。Mayer等通过对以往信任影响因素的研究进行总结发现,能力出现的频率最高[30]。陈春花和马明峰也将能力作为影响信任决策的重要因素[31]。

尽管研究表明能力信任具有种种积极作用[32~33],越来越多的学者开始关注能力信任积极作用的边界[34~35]。他们的研究发现能力信任可能更像一把双刃剑:在企业合作过程中,倘若被信任方具有正当的动机,能力越高,信任方对被信任方的正面预期就会越大,其合作渴望就越强烈,对合约弹性的接受程度就越高;但如果被信任方的动机不良,其能力越高,信任方的负面预期就会越大,其合作渴望反而会削弱,对合约弹性的接受程度就越低。此外,由于能力识别存在一定的困难性,单纯依靠能力信任进行合作行为存在着一定的风险。为了制约能力信任可能产生的负面效果,可以从合同信任(正式途径)与善意信任(非正式途径)两个角度进行。

(1)正式途径。结构洞理论揭示了信任网络中信息的不对称性,组织能力可能难以准确感知,为此供应链成员有必要通过签订合约使合作关系稳定化以有效甄别合作企业的行为,从而建立合同信任。此外,供应链中的合作企业通过签订完善的合约,能够在最大程度上减小对方利用自身的关系行为来损害自身利益的可能性,这样合约的调整就不会有损双方的正当利益。倘若缺乏合同信任,鉴于能力认知的不对称性以及能力动机的复杂性,能力信任对合约弹性的影响可能是有限的。因而,可以提出假设:

H7:能力信任对合约弹性的影响受到合同信任的中介作用。

(2)非正式途径。由于善意信任是对被信任者主观动机的感知,因此它在能力信任对合约弹性的影响中,可能会发挥重要的中介作用。在供应链企业的合作过程中,企业不可避免地会进行专用投资(尤其是无形资产、隐性知识的专用投资)等行为,从而将自身弱点暴露给合作企业,而这将成为合作企业进行机会主义行为的诱因。如果企业认为合作企业机会主义行为的可能性很高,那么即使合约弹性调整能够带来超额收益,企业也有理由担心自身能否从中真正获取相应的利益。因此,倘若缺乏善意信任,能力信任对合约弹性的影响将大大削弱。故,我们提出假设:

H8:能力信任对合约弹性的影响受到善意信任的中介作用。

根据本文提出的信任发展CCG阶段模型,组织能力信任可能通过对信任其他维度的作用最终形成对合约弹性的影响。在实践中则表现为企业可能同时运用正式途径与非正式途径规避能力信任的不利影响,因此,我们将上述单重中介效应模型组合便可得到相应的多重中介效应模型,这从理论和实践方面均具有一定的探索性质。最终我们可以得到如下假设:

H9:能力信任对合约弹性的影响依次受到合同信任和善意信任的中介效应影响。

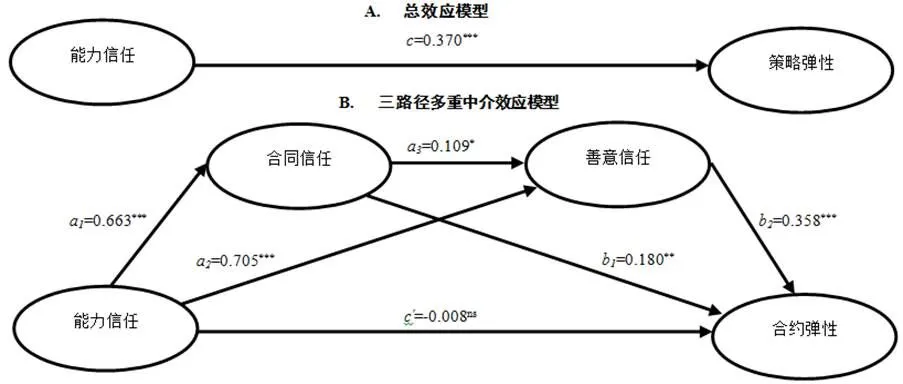

基于上述讨论,可以得到本文的理论模型,如图2所示。

图2 三路径多重中介效应模型

2 研究方法

2.1样本和数据收集程序

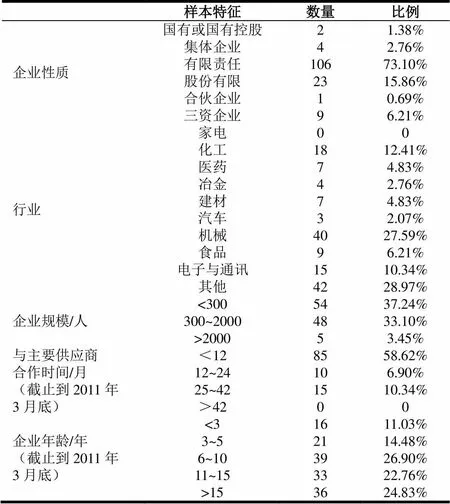

表1 样本主要特征

针对上述理论模型,在借鉴国内外研究成果和实地访谈的基础上,设计企业与供应商之间信任与合约弹性的调查问卷。调查主要采用问卷邮寄和专门走访两种方式,分为小样本预测和大样本调查两大阶段。其中,在小样本预测阶段我们面向在宁五所高校的4位专家和16位制造业企业的管理者对问卷进行了预测试,在对反馈意见进行综合分析的基础上,删除难以理解或者包含不必要的重复的项目,从而增强了题项的内容效度,由此形成正式的调查问卷。大样本的正式调查从2011年4月末到2011年5月末进行,历时1个月,在江苏和山东两地进行。调查问卷委托江苏和山东两省的科技局发放,通过Email方式发送电子版调查问卷给调查对象,要求企业在填好后返回电子版调查问卷。笔者共发放问卷份380份,回收220份。问卷回收后,剔除问卷的准则有五个:一是调查对象不符合要求,问卷主要调查对象是作为买方的制造商企业的采购或是中高层管理者,不符合的问卷删除;二是基本情况漏填,企业基本情况中涉及重要特征变量的问项漏填的问卷删除;三是问卷设置了3个反向题,反向题差值绝对值大于2的删除;四是问卷填答中缺漏多处,特别是态度量表中多个问项漏答的删除;五是问卷中连着大片选同一选项、选极端选项以及测谎题填答有误的删除。经筛选,本次调查共剔除漏填问卷6份,完全填答一致12份,对象不符合问卷40份,反向题、测谎题答错和大面积选择极端选项的无效卷17份,剔除无效问卷后,得到有效买方问卷145份,有效回收率达到40%。对收回的145份有效问卷和75份无效问卷进行t值检验,发现所有t值均不显著,这表明并不存在显著的非回应偏差问题;对问卷所有条目一起做因子分析,发现在未旋转时得到的第一主成份占到的载荷量是38.59%,并未占到多数,可见同源偏差并不严重[36]。由于本文调查对象为直接的采购人员或者分管采购业务的经理,因此对相关业务非常精通,这能够从根本上降低共同方法偏误的影响。本研究样本的主要特征如表1所示。

2.2实证方法选择

根据本文的理论模型,组织能力信任、组织合同信任、组织善意信任、合约修改弹性等指标均无法直接观测,因而需要构建相应的观测变量。倘若通过问卷加以测度,常常会产生测量误差并可能引致多重共线性问题,而结构方程方法能够较好地处理上述问题,因而在近来的研究中广为使用。特别的,本文采用基于偏最小二乘法(PLS)的结构方程模型进行数据分析,这是一种基于方差的结构方程建模方法[37],能够同时对测量模型的信度与效度以及结构模型内潜变量间的关系进行估计[38]。相较于基于极大似然估计的结构方程建模方法以及多元回归法而言,其具有一系列的优势[39~40],包括:(1)不要求变量原始数据满足正态分布假设;(2)适用于进行理论上的探索性分析,而非仅仅是验证性分析;(3)相对于MLE-SEM的大样本要求而言,PLS-SEM运用再抽样技术能够产生稳定的路径系数和显著水平,即使样本量在100以下①;(4)能够更好地处理可能存在的多重共线问题。

PLS最初是为了解决问题很复杂而前期理论知识非常匮乏情况下如何进行预测分析而产生的[41],因此,PLS方法非常适合于进行探索性质的理论分析。本文的一个重要的研究目的是探索不同维度组织信任与合约弹性之间的关系,并分析其中可能存在的多重中介效应,因而该方法也适用于本文的研究[42]。

尽管大多数潜变量间的关系并非简单的线性关系,但是现有大多数结构方程软件只能捕捉潜变量之间的线性关联,而忽视非线性联系。考虑潜变量之间的非线性关系是进行稳健分析的必要条件,目前仅有WarpPLS软件能够对潜变量之间的非线性关系加以捕捉[39],并能够用来对非正态分布的数据进行探索性与验证性分析,因此本文选取WarpPLS3.0软件进行分析。

检验中介效应的传统方法是Sobel检验[43~44],也被称为系数生成法[45](Product of Coefficients Approach)。这种方法在多重线性回归中被广为使用。但是,这种检验方法却无法在PLS中采用[46],原因如下:(1)当运用PLS方法时,路径系数之间并不是独立的;(2)PLS并不能提供Sobel检验所需要的原始的未标准化路径系数。此外,Hayes指出了Sobel检验存在着一个主要的缺陷[13]:其需要假设样本数据符合正态分布。为此,学者们开始寻找Sobel检验的替代方法。一种可行的方法是bootstrapping,这是一种非参再抽样方法,其不需要假设样本符合正态分布[45]。MacKinnon等以及MacKinnon等的仿真研究显示[47~48],bootstrapping方法的准确性要高于Sobel检验。为此,本文选取bootstrapping的方法来检验间接效应的显著性。

2.3变量测度

根据本文研究问题,借鉴以往学者对组织信任维度的划分以及组织信任对合约弹性影响的研究成果,本文所采用的量表主要包含两大部分:组织信任以及组织信任的结果。各变量的测量项目主要借鉴已有的国内外研究并充分考虑中国制造业企业的特殊情况,在小样本调查的基础上进行修改。最终大样本的量表问项来源主要分为两类:一是直接引用在国内外研究中被广泛采用,信度、效度均较高的测量项目;二是借鉴已有的国内外的研究成果,并结合本研究以及中国供应链企业的实际情况进行修改而得到的测量项目。

2.3.1能力信任

能力信任是对合作企业履行承诺能力的看法,主要包括有效合作的能力、履行合约的可靠性以及改善合作绩效的可能性。量表来源主要是Sako和Helper[21]以及McKnight和Norman[49]。在对量表进行信效度检验的基础上,本文用以下四个问项来测量组织能力信任:Q1-1该客户能够充分履行我们之间的协议;Q1-2该客户在合作领域内专业而有实力;Q1-3该客户能提出对我们有益的建议;Q1-4该客户的一些建议和做法能够有效地改善合作的绩效。

2.3.2合同信任

合同信任是对运用合同来规制合作企业履约意愿的看法,主要包括契约的完备性以及建立完备契约的倾向。量表来源主要是Sako和Helper[21]。在对量表进行信效度检验的基础上,本文选用以下三个问项来测量组织合同信任:Q2-1我们就价格、交货形式、前期、质量标准协议等问题签订了一项协议;Q2-2在此协议的基础上,我们还签署了一份详细的法律合同;Q2-3我们倾向于将所有问题在合同中写清楚。

2.3.3善意信任

善意信任是对合作企业善意性的看法,主要包括公平、公正性以及对方在合作中表现出的利他行为倾向,量表主要来源是Sako和Helper[21]以及McKnight和Norman[49]。在对收集的原始数据进行信效度分析的基础上,选择了Q3-1我们相信该供应商的决策将对我们合作双方有利;Q3-2我们相信该供应商的决策将对我们公司有利;Q3-3我们可以依靠该客户帮助我们,尽管我们的合约中可能没有写出来;Q3-4我们相信该客户能够秉持公平、公正的态度地对待我们等四个问项测量。

2.3.4合约弹性

合约弹性指供应链成员具有调整其合约的形式来应对环境改变的能力,它是衡量供应链反应能力和适应能力的重要方面,选用Young-Ybarra 和 Wiersema[26]关于合约弹性的量表:Q4-1当发生意外情形时,我们与该供应商选择修改契约而不是坚持让对方遵守原合约;Q4-2我们合作关系的特征之一是能够灵活应对环境变化的要求;Q4-3我们随时调整契约以适应不断变化的市场环境。

3 研究结果

按照Anderson和Gerbing “两步走”方法[50],第一步为了检测测量模型的可靠性,需要对测量尺度的信度和效度进行检验。第二步运用路径分析法对结构模型进行分析。

3.1 测量模型

PLS对于测量模型中反映型指标的测度是基于个别项目的信度,建构效度,会聚效度以及判别效度进行的[51]。当每个构念下条目的因子载荷超过0.707时,就可以认为个别项目的信度是足够的[52]。在本文的研究中,所有反映型指标的载荷均超过0.707,且每个测度项与所属变量的相关系数要高于该测度项与其他潜变量的相关系数,如表2所示。

表2 测量模型交叉载荷系数表

表3 建构信度、收敛效度与判别效度

注:表中斜对角加粗数值为相应潜变量AVE的平方根。

建构信度的目的在于检验观测变量是否一致地测度目标潜变量[53],通常使用组合信度指标与Cronbach’s alpha指标加以测度[54]。Nunnally和Bernstein建议当模型的建构信度达到0.7以上时是可以接受的[55]。在我们的研究中,五个潜变量均达到了标准。为了检测收敛效度,我们观察相应的平均变异萃取量(AVE)指标[56],本文中潜变量的AVE值均超过了0.5。判别效度意指各个构念直接的区分程度,PLS中有两种途径来检测判别效度:第一,各维度间完全标准化相关系数应该小于所涉及各维度自身AVE的平方根;第二,题项与该测度构念的载荷不应小于题项对其他构念的载荷。本文的研究能够保证较好的判别效度,如表3所示。

3.2 结构模型

首先是对模型拟合程度的判断,当APC以及ARS的值均低于0.05,且AVIF低于5时,可以认为模型具有良好的拟合程度。表4的结果显示,相关指标均符合要求,因此可以认为模型具有良好的预测力与解释力。特别的,我们针对文中的潜变量进行了多重共线性检验,结果显示,并不存在严重的多重共线性现象①。

表4 结构模型拟合度

接下来,本文根据Cohen的方法对效应值系数进行了计算[57],这对于分析直接效应,间接效应以及总效应至关重要。

3.2.1直接效应

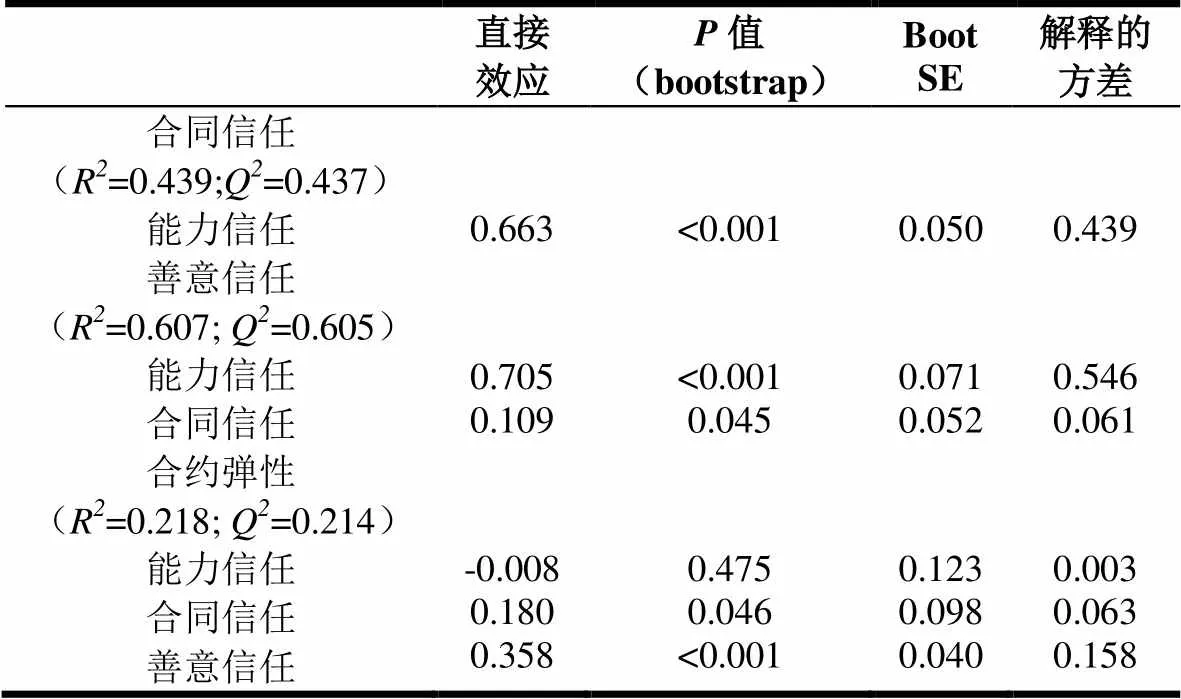

对结构模型的判断主要是通过结构路径系数的正负、大小、显著性,R值以及Q值来进行,相关结果如图3以及表5所示。

图3 结构模型的分析结果

注:*< 0.05;**< 0.01;***< 0.001,ns表示不显著。

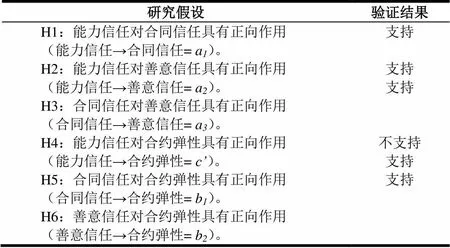

本文中路径模型的结果如图3所示。R是PLS路径模型中用来评价内部关系解释效果的重要指标,R数值越大,说明内生潜变量未能被内部模型解释的方差越小。我们发现H4未能得到显著支持,能力信任对合约弹性的直接作用(c’)并不显著,H1~H6的验证结果如表6所示。

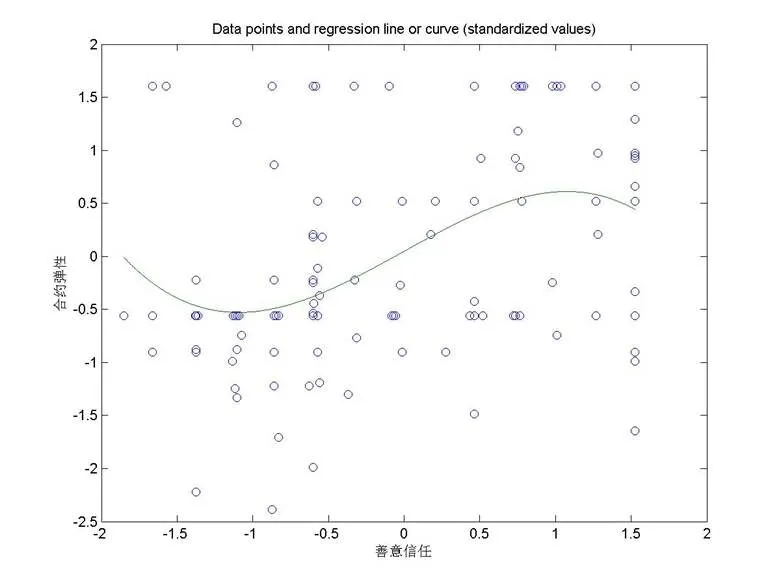

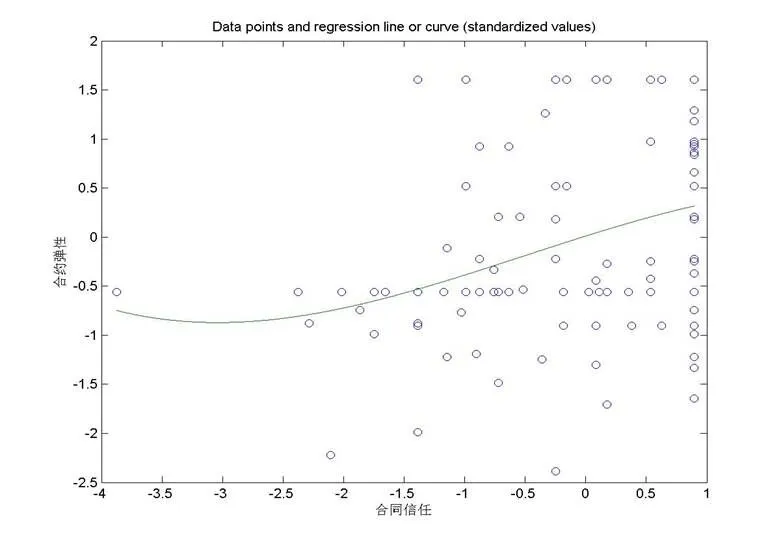

表5显示,各内生潜变量Q均大于0,模型对于各因变量具有较好的预测性能。对于合同信任的形成来说,能力信任能够解释43.9%的方差;对善意信任的形成来说,能力信任能够解释的方差高达54.6%,合同信任解释的方差则仅有6.1%;对合约弹性而言,善意信任能够起的作用最大而且显著(15.8%),合同信任的作用次之(6.3%),但是能力信任的作用并不显著。善意信任对合约弹性的影响如图4所示。我们发现在初始阶段,伴随着善意信任的提升,合约弹性会经历一个减弱的过程,随后显著增强,继而又逐渐减弱。其中的原因在于,合作初期,为了培育良好的合作关系,打造企业形象,组织会尽力按照规定履约,而不是寻求合约的动态调整,即使招致少量损失也在所不辞;伴随着合作的深入,合作关系逐渐稳定,为了最大程度上维护企业自身利益,企业会开始寻求合约的动态调整;当合作深入到一定程度之后,企业在利他心理和关系行为的影响下,又会适当减少对于合约弹性的需求。合同信任与合约弹性的关系则如图5所示。我们可以看到,在初始阶段,合同信任对合约弹性的作用并不显著,只有当合同信任增强到一定程度之后,合同信任才会对合约弹性的增强起到明显的推动作用。这提醒企业管理者在中国情境下,签订完善和具有可执行性的合约对于合作意愿的效果需要达到一定程度之后才会显现,完善的合约是体现企业能力水平的重要方面,企业不应在初期见收效寥寥便就此作罢,而应持之以恒,这样才能顺利收获稳健灵活的合作关系。需要指出的是,突出合同信任与善意信任对合约弹性的显著作用并不意味着抹杀能力信任对合约弹性的贡献。事实上,能力信任对于合同信任的形成贡献巨大;而对于善意信任的形成来说,能力信任又起到了至关重要的作用。因此,我们可以说,合同信任、善意信任对于合约弹性的作用更为直接,但是能力信任的作用是间接的,却更为深远。为此,我们将在下一节中探讨能力信任、合同信任、善意信任、合约弹性间可能存在的间接作用路径。

表5 对内生变量的作用

表6 H1~H6的验证结果

图4 善意信任与合约弹性

图5 合同信任与合约弹性

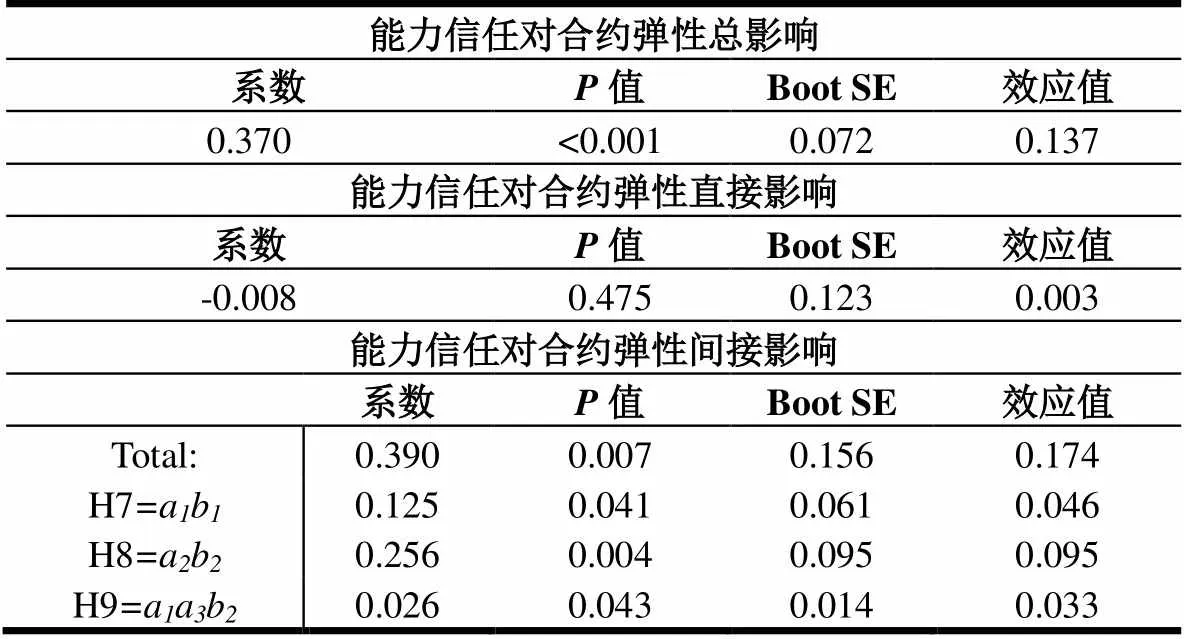

3.2.2间接效应

总效应是潜变量之间直接效应与间接效应的总和[58]。如果仅仅使用路径系数来测度潜变量之间的影响程度,那么常常会导致低估并有可能引发第一类错误,尤其是当其他潜变量对其有间接影响的时候。根据前述模型可知,尽管当我们单独考虑能力信任对合约弹性的作用时,我们发现二者之间存在显著的正向关系,但是当我们考虑合同信任与善意信任在其中的中介作用后,我们发现二者的显著关系消失了,与此同时,能力信任、合同信任、善意信任则两两显著,由此满足了Baron和Kenny所提出的中介效应存在的条件[59]。下面,我们进一步考察能力信任与合约弹性发生关系过程中中介变量的作用机制。

根据Williams和MacKinnon的建议[60],我们选择bootstrapping方法来检验间接效应。正如表7所示,能力信任对于合约弹性有显著的总影响,但是当中介变量引入后,能力信任对合约弹性的影响不再显著(H4:c’)。这意味着合同信任与善意信任在此过程中起到了完全中介作用。如前所述,H4未能得到支持,但是H7~H9均得到了支持,这意味着本文模型中三条间接效应路径都是显著的。其中路径“能力信任→善意信任→合约弹性”能够产生的间接效应最大,其效应值达到了0.095,这是能力信任对合约弹性产生作用的最佳路径。H7~H9的具体验证结果如表8所示。

表7 中介效应检验结果

注:表内数值加粗表示在5%的水平上显著的路径。

表8 H7~H9的验证结果

4 总结与展望

伴随着行为运作的兴起,西方理论界就信任问题进行了大量的理论及实证研究,目前信任已经被证实对于供应链企业间的关系具有重要的协调作用。早期国内关于信任的研究主要集中在社会学、心理学层面上。近年来,陆续有学者从企业组织间信任的层面开展研究,但就总体来看以理论分析为主,实证研究偏少。特别的,鲜有针对组织信任不同维度之间关系及其对合约弹性影响的系统分析。考虑到中国是个典型的关系型社会,国外的研究成果虽然丰富却未必适合中国的情境。本文在借鉴经典文献并考虑中国国情的基础上,将组织信任划分为能力信任、合同信任、善意信任三个维度,基于江苏和山东地区145家制造业企业的调研数据,率先运用新型的PLS-SEM方法深入探索了不同维度的组织信任之间的关系及其对供应链合约弹性的多重中介作用。我们的研究发现(1)不同维度的组织信任之间不仅仅是递进关系,同时也是并行关系[61],这意味着能力信任与合同信任、善意信任之间是密切相关的;(2)能力信任对合约弹性具有显著正向影响,而合同信任与善意信任在能力信任对合约弹性的影响过程中起到了完全中介作用;(3)合同信任、善意信任对合约弹性起到直接作用,而能力信任则起到间接作用。能力信任对合约弹性发生作用的最佳路径为“能力信任→善意信任→合约弹性”;(4)短期来看,善意信任对合约弹性具有最大的影响;而从长期来看,能力信任对合约弹性的作用最为深远。

为了能够更好地促进供应链合作、增强供应链的灵活性,企业管理者有必要深入理解不同维度组织信任之间的关联,并从整体角度对组织信任加以把握。企业在同合作伙伴的交往过程中,对不同维度组织信任的培育要有所侧重:为了在短期内有效增强供应链柔性,应对外部环境风险,组织应重点加强善意信任的培育,在中国情境下,应慎重选择企业窗口人员(领导、采购或销售人员等),需按照德才兼备,以德为先的标准进行,如有必要,还需进行相应培训,以提升组织的道德形象;而长期来看,组织能力信任对合约弹性的影响最为深远,组织最需要的是练好内功,提升自身声誉,这样才能在复杂多变的形势下获取持续的竞争优势。

本研究的局限性在于:第一,信任是一个随着时间的推进在不断变化的概念,特别的,伴随着宏观环境的改变,在各个阶段不同维度组织信任的关系可能不同,进而对合约弹性的影响也有可能不同。第二,本文的研究主要是针对制造业企业,样本则主要来自江苏以及山东两地,而行业、地区等因素也可能对合约弹性具有一定的影响。

针对上述局限性,进一步的研究可以从以下几个方面展开:第一,在不同的时点对本文构念加以测度,以探索不同维度组织信任之间的动态联系。第二,扩大样本量和样本的分布范围,提高样本的代表性,以探索相关结论是否同样适用于其他行业以及其他地区。

[1] Raut RD, Bhasin HV, Kamble SS. Analyzing the effect of uncertain environmental factors on supplier–buyer strategic partnership (SBSP) by using structural equation model (SEM) [J]. International Journal of Procurement Management, 2012, 5(2): 202~228.

[2] Williamson OE. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives [J]. Administrative Science Quarterly, 1991, 36(2):269~296.

[3] Handfield RB. A resource dependence perspective of just-in-time purchasing [J]. Journal of Operations Management, 1993, 11(3):289~311.

[4] Achrol RS. Changes in the theory of interorganizational relations in marketing: Toward a network paradigm [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1997, 25(1):56~71.

[5] Johnson JL. Strategic integration in industrial distribution channels: Managing the interfirm relationship as a strategic asset [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 1999, 27(1):4~18.

[6] Dyer JH, Singh H. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage [J]. Academy of Management Review, 1998, 23(4):660~679.

[7] Teece DJ, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509~533.

[8] Eisenhardt KM, Martin JA. Dynamic capabilities: what are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000, 21(10~11): 1105~1121.

[9] Tang C, Tomlin B. The power of flexibility for mitigating supply chain risks [J]. International Journal of Production Economics, 2008, 116(1): 12~27.

[10] Wang ETG, Wei HL. Interorganizational governance value creation: Coordinating for information visibility and flexibility in supply chains [J]. Decision Science, 2007, 38(4):647~674.

[11] Johnston DA, McCutcheon DM, Stuart FI,. Effects of supplier trust on performance of cooperative supplier relationships [J]. Journal of Operations Management, 2004, 22(1):23~38.

[12] Celuch K, Bantham JH, Kasouf CJ. The role of trust in buyer–seller conflict management [J]. Journal of Business Research, 2011, 64(10): 1082~1088.

[13] Hayes AF. Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium [J]. Communication Monographs, 2009, 76(4):408~420.

[14] Taylor A, MacKinnon D, Tein J. Tests of the three-path mediated effect [J]. Organizational Research Methods, 2008, 11(2):241~269.

[15] Zucker LG. Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840–1920 [J]. Research in Organizational Behavior, 1986, (8):53~111.

[16] Ganesan S. Determinants of long-term orientation in buyer-seller relationships [J]. The Journal of Marketing, 1994, 58(2): 1~19.

[17] Barney JB, Hansen MH. Trustworthiness as a source of competitive advantage [J]. Strategic Management Journal, 1994, 15(S1): 175~190.

[18] Lewicki RJ, Bunker BB. Trust in relationships: A model of development and decline [M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.

[19] 杨静. 供应链内企业间信任的产生机制及其对合作的影响 [D]. 浙江大学博士论文, 2006.

[20] 寿志钢, 苏晨汀, 杨志林,等. 零售商的能力与友善如何影响供应商的关系行为 [J]. 管理世界, 2008, (2): 97~109.

[21] Sako M, Helper S. Determinants of trust in supplier relations: Evidence from the automotive industry in Japan and the United States [J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1998, 34(3): 387~417.

[22] Jøsang A, Keser C, Dimitrakos T. Can we manage trust? [M]. Springer: Berlin Heidelberg, 2005.

[23] 许淑君, 马士华. 我国供应链企业间的信任危机分析 [J]. 计算机集成制造系统, 2002, 8(1): 51~53.

[24] 曹玉玲, 李随成. 企业间信任的影响因素模型及实证研究[J]. 科研管理, 2011, 32(1): 137~146.

[25] 李辉, 李向阳, 孙洁. 供应链伙伴关系管理问题研究现状评述及分析 [J]. 管理工程学报, 2008, 22(2): 148~151.

[26] Young-Ybarra C, Wiersema M. Strategic flexibility in information technology alliances: The influence of transaction cost economics and social exchange theory [J]. Organization Science, 1999, 10(4):439~459.

[27] 刘浩华. 打造弹性供应链 [J]. 中央财经大学学报, 2007,(5): 63~68.

[28] Tsay AA, Lovejoy WS. Quantity flexibility contracts and supply chain performance [J]. Manufacturing & Service Operations Management, 1999, 1(2): 89~111.

[29] Brockner J, Siegel PA, Daly JP,. When trust matters: The moderating effect of outcome favorability [J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(3): 558~583.

[30] Mayer RC, Davis JH, Schoorman FD. An integrative model of organizational trust [J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 709~734.

[31] 陈春花, 马明峰. 组织内的信任与控制: 一个理论模型 [J]. 南开管理评论, 2006, 9(2): 102~105.

[32] Morgan RM, Hunt SD. The commitment-trust theory of relationship marketing [J]. Journal of Marketing, 1994, 58(3): 20~38.

[33] Hewett K, Bearden WO. Dependence, trust, and relational behavior on the part of foreign subsidiary marketing operations: Implications for managing global marketing operations [J]. The Journal of Marketing, 2001, 65(4): 51~66.

[34] Bell GG, Oppenheimer RJ, Bastien A. Trust deterioration in an international buyer-supplier relationship [J]. Journal of Business Ethics, 2002, 36(1~2): 65~78.

[35] Lui SS, Ngo H. The role of trust and contractual safeguards on cooperation in non-equity alliances [J]. Journal of management, 2004, 30(4): 471~485.

[36] Armstrong J, Overton T. Estimating nonresponse bias in mail surveys [J]. Journal of Marketing Research, 1977, (14): 396~402.

[37] Reinartz W, Haenlein M, Henseler J. An empirical comparison of the efficacy of covariance-based and variance-based SEM [J]. International Journal of Research in Marketing, 2009, 26(4): 332~344.

[38] Barroso C, Carrión GC, Roldán JL. Applying maximum likelihood and PLS on different sample sizes: Studies on SERVQUAL model and employee behavior model [M]. Handbook of Partial Least Squares. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2010.

[39] Kock N. WarpPLS 3.0 user manual [EB/OL]. Laredo, Texas: Script Warp Systems. Retrieved April, 10, 2012 http://www.scriptwarp.com/warppls/

[40] 李国锋, 孟亚男. 我国部属高校科技活动综合评价 [J]. 研究与发展管理, 2013, 25(2):95~106.

[41] Wold H. Systems analysis by Partial Least Squares [M]. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985.

[42] Chin WW. How to write up and report PLS analyses [M]. Handbook of Partial Least Squares. New York: Springer Berlin Heidelberg, 2010.

[43] Sobel ME. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models [J]. Sociological Methodology, 1982, (13):290~312.

[44] Sobel ME. Some new results on indirect effects and their standard errors in covariance structure models [J]. Sociological Methodology, 1986, (16): 159~186.

[45] Preacher KJ, Hayes AF. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models [J]. Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879~891.

[46] Sosik JJ, Kahai SS, Piovoso MJ. Silver bullet or voodoo statistics? A primer for using the partial least squares data analytic technique in group and organization research [J]. Group & Organization Management, 2009, 34(1): 5~36.

[47] MacKinnon D, Cumbers A, Chapman K. Learning, innovation and regional development: A critical appraisal of recent debates [J]. Progress in Human Geography, 2002, (26): 293~311.

[48] MacKinnon DP, Lockwood CM, Williams J. Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods [J]. Multivariate Behavioral Research, 2004, 39(1): 99~128.

[49] McKnight DH, Norman LC. What trust means in E-commerce customer relationships: An interdisciplinary conceptual typology [J]. International Journal of Electronic Commerce, 2002, 6(2):35~59.

[50] Anderson JC, Gerbing DW. Assumptions and comparative strengths of the two-step approach comment on Fornell and Yi [J]. Sociological Methods & Research, 1992, 20(3): 321~333.

[51] Hair JF, Sarstedt M, Ringle CM,An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2012, (40): 414~433.

[52] Carmines EG, Zeller RA. Reliability and validity assessment [M]. Beverly Hills and London: Sage, 1979.

[53] Straub D, Boudreau MC, Gefen D. Validation guidelines for IS positivist research [J]. Communications of the Association for Information Systems, 2004, 13(24): 380~427.

[54] Roldán JL, Sánchez-Franco MJ. Variance-based structural equation modeling: Guidelines for using partial least squares in information systems research [J]. Research Methodologies, Innovations and Philosophies in Software Systems Engineering and Information Systems, 2012: 193~221.

[55] Nunnally JC, Bernstein IH. Psychometric theory (3rd ed.) [M]. New York: McGraw-Hill, 1994.

[56] Hair JF, Ringle C, Sarstedt M. PLS-SEM: Indeed a silver bullet [J]. Journal of Marketing Theory and Practice, 2011, 19(2):139~152.

[57] Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences [M]. New York: Academic Press, 1988.

[58] Henseler J, Ringle CM, Sinkovics RR. The use of partial least squares path modeling in international marketing [J]. Advances in International Marketing, 2009, (20):277~320.

[59] Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology. 1986, 51(6):1173~1182.

[60] Williams J, MacKinnon DP. Resampling and distribution of the product methods for testing indirect effects in complex models [J]. Structural Equation Modeling, 2008, 15(1): 23~51.

[61] Tsai W, Ghoshal S. Social capital and value creation: The role of intrafirm networks [J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(4): 464~476.

Trust and Contract Flexibility in Supply Chain:A Multiple Mediation Model

MA Hu-jie1, SHI Kui-ran2

(1. Jiangsu Administration Institute, Business Administration Department, Nanjing 210009, China;2. College of Economics and Management, Nanjing University of Technology, Nanjing 210009, China)

Previous research does not pay enough attention to the impact of different dimensions of trust among supply chain members on contract flexibility. This is a rather important topic in supply chain management, especially when the environment is complex and dynamic.In the second part, based on buyer’s trust and the real situation in China, the staged model of trust development is given, in which the trust among supply chain members are divided into three parts: competence trust, contractual trust and goodwill trust. Through extensive literature research, we put forward nine hypotheses on the interrelationships among dimensions of trust and the influence of trust on contract flexibility. We attempt to examine the relationship between competence trust and contract flexibility, and explore the multiple mediator effects of different dimensions of trust during this process.The third part describes the methods used to achieve this goal. We conducted a survey to collect the data. The survey was conducted by mail questionnaire and field interview, and constituted preliminary investigation and big-sample questionnaire. Since the paper mainly focuses on the impact of buy’s trust on contract flexibility, the hypotheses were mainly tested using primary survey data collected from manufacturing enterprise managers that handled purchasing engagement from April to May, 2011 in Jiangsu and Shandong provinces. The Science and Technology Board in Jiangsu and Shandong provinces were commissioned to distribute the questionnaires to enterprises through email. In the full sample questionnaire stage, 380 questionnaires were distributed and 220 questionnaires were successfully recollected. Because of lie factor rejection of 75 invalid questionnaires, only 145 valid questionnaires were used for data analysis. Our research data has been tested using the Partial Least Squares (PLS), a variance-based structural equation modeling method, which handles small sample, non-normal distributions and multicollinearity problems. In addition, it allows the assessment of reliability and validity for the constructs simultaneously. PLS is primarily intended for causal-predictive analysis, where the problems explored are complex and prior theoretical knowledge is scarce. Hence, this method is well suited for our research as our topic has groping character.The fourth part contains data analysis results based on the questionnaire analysis of 145 manufacturing enterprises in Jiangsu and Shandong provinces. The empirical study based on a variance-based structural equation modeling (PLS-SEM) method shows: (1) competence trust positively impacts contract flexibility; (2) contractual trust and goodwill trust fully mediate the effect of competence trust on contract flexibility; (3) the contractual trust and goodwill trust have direct effect on contract flexibility, and the goodwill trust has more important direct impact on contract flexibility, while the competence trust has indirect effect; (4) the most effective path for improving contract flexibility should be “contractual trust→goodwill trust→contract flexibility”, and the trust dimensions are interrelated and progressive; (5) our research suggests that in order to gain contract flexibility quickly, supply chain members should focus on nurturing goodwill trust. To improve contract flexibility radically, supply chain members should pay more attention on competence trust. Our paper affirms the importance of high competence trust on contract flexibility among supply chain members. Moreover, the multiple mediation model proves how contractual trust and goodwill trust play critical roles in the competence trust—contract flexibility relationship. Hence this paper can help understand the interrelations between different dimensions of trust and their impact on contract flexibility in China.

trust; contract flexibility; multiple mediation model; partial least squares

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F274

A

1004-6062(2016)03-0161-09

10.13587/j.cnki.jieem.2016.03.020

2013-7-30

2014-02-12

国家自然科学基金资助项目(71071075,71173103,71373106);国家社科基金重大资助项目(12&ZD204)

马胡杰(1990—),男,江苏南通人;江苏省行政学院助教,硕士,研究方向:供应链管理,行为运作。

① 本文主要研究对象即为买方信任。

① 国内研究企业间交往的文献中,一般认为在中国“人情化”办事的惯例下,窗口人员(领导、采购或销售人员等)的个人品格被提高到一个更重要的层次,对窗口人员品质的看法将显著影响企业的道德形象,从而导致组织形象显示出强烈的人际关系特征,故对组织的善意信任主要是对组织窗口人员的善意信任。

① 以下简称合约弹性。

① 基于极大似然估计的结构方程模型样本量应在200以上,而基于方差的结构方程模型则不受样本量限制。

① PLS方法本身能够较好地处理多重共线问题,但为确保结果的稳健性,我们依然测度了其VIF值。

② 通常认为当GOF值大于0.36时,模型的适配度很高。