我国企业知识寻求型海外并购与创新绩效

2016-06-05吴先明

吴先明

我国企业知识寻求型海外并购与创新绩效

吴先明

(武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072)

中国企业知识寻求型海外并购的迅猛发展是国际商务领域引人注目的新现象,然而,现有的文献对这一问题的研究还不够深入,尤其缺乏关于知识寻求型海外并购对创新绩效影响的实证研究。本文从知识基础观的视角,分析中国企业知识寻求型海外并购行为,提出了知识寻求型海外并购中创新绩效影响因素的分析框架,并进行了实证检验。研究发现,在中国企业知识寻求型海外并购中,组织学习、吸收能力、文化整合、被并购企业的角色和被转移知识的特征对创新绩效具有显著的积极影响,并购双方的能力差异反向调节组织学习、吸收能力和被转移知识的特征对创新绩效的作用效果。本文的研究,拓展了我们对于知识寻求型海外并购中创新绩效影响因素和作用机制的理解,使得这一复杂过程中的关键因素及其内在关系清晰地显露出来。

中国企业;知识寻求型海外并购;逆向知识转移;创新绩效

0 引言

缺乏核心技术的中国企业正在把跨国并购当作获取技术和建立新型竞争优势的战略杠杆。从联想收购IBM PC业务部门,到吉利收购沃尔沃(Volvo)轿车,再到三一重工收购全球混凝土机械行业第一品牌德国普茨迈斯特(Putzmeister)公司,中国企业之所以不惜重金收购这些发达国家濒临破产或处于困境的企业或业务部门,其目的就是要获取这些企业的技术、研发能力、品牌和渠道网络等战略资产。这种知识寻求型的海外并购近年来发展迅速,已成为我国企业对外直接投资的重要形式。它与自然资源寻求型海外并购一道,构成了我国企业战略资产寻求型海外并购的主要内容。然而,知识寻求型海外并购不同于自然资源寻求型海外并购,它的效果不是显而易见的,而是要经过较长的时间和较为复杂的过程才能显现出来。由于中国企业技术基础和创新能力相对薄弱,加之国际化经验不足,这种代价高昂的知识寻求型海外并购能否带来创新绩效的改进呢?进一步地,在我国企业知识寻求型海外并购中,影响创新绩效的关键因素有哪些?它们是如何相互作用的呢?研究这些问题,不仅对于中国企业正在开展的跨国并购活动具有现实指导意义,而且可以探索后发企业通过国际化杠杆实现技术追赶的路径。

知识寻求型并购究竟能否以及如何提升企业的创新绩效?目前学术界对这一问题还存在很大分歧,没有形成一致的结论[1]。许多学者认为,创新的加速和对新的解决方案的需求是驱使企业通过并购方式获取外部资源和能力的主要因素[2]。拥有丰富技术的目标企业为并购企业通过组织学习获取新的和多样化的知识提供了机会[3]。并购可以使企业快速获取高水平的专业知识、研发技能、经验丰富的员工和特定的新技术,以应对动态的竞争环境的挑战[4]。因此,战略性地利用并购方式获取知识和能力已成为一个制度化的企业现象[5]。然而,当学者们实证检验并购对创新绩效的影响时,却得出了截然相反的结论。例如,Karim和Mitchell的研究表明,通过融合并购企业和被并购企业的差异化资源,并购可以促进企业业务线的更新[6]。沿着这一研究思路,Ahuja和Katila发现,平均而言,基于技术动因的并购对于并购后企业的创新绩效具有正的影响[7]。相比之下,Hitt等人和Hoskisson等人的研究却发现,并购对于并购后企业的创新绩效具有负的影响[8,9]。他们认为,并购吸纳了管理者的时间和精力,减少了他们在研发方面长期投资的承诺,结果导致并购后创新绩效的下降。这些相互矛盾的结论使人十分费解,一方面,学术界对知识寻求型并购是否真正改进了并购后企业的创新绩效仍然各执一词;另一方面,在实践中,知识寻求型并购继续成为企业成长的流行战略[10]。

尽管学术界对知识寻求型并购与创新绩效关系问题的讨论十分活跃,但很少有学者将这一问题的研究置于跨国并购的情境之下。在跨国并购方面,大部分的研究仍局限于探讨海外并购是否为股东创造了价值[11,12],对于企业如何通过知识寻求型海外并购提升创新绩效的问题仍然缺乏有影响力的研究成果[13]。作为新兴市场的后发企业,中国企业对发达国家企业的并购带有明显的知识寻求特征,这为我们推进这一领域的研究提供了绝佳的素材。虽然有相当多的学者关注中国企业的海外并购行为[14],但专门针对知识寻求型海外并购与创新绩效关系的研究还十分缺乏,尤其缺乏实证研究[15]。本文试图弥补这一研究缺口,从实证的角度探索中国企业知识寻求型海外并购对创新绩效的影响,揭示其关键影响因素和作用机制。

1 理论框架和研究假设

1.1 知识基础观与知识寻求型海外并购

企业的资源基础观强调企业的独特能力是可持续竞争优势的关键来源[16]。企业的知识基础观则认为,知识,特别是隐性知识是企业最重要的战略资源,企业获取、整合、存储、分享和应用知识的能力是建立和保持竞争优势的最重要的能力[17]。Kogut和Zander将知识基础观应用于对跨国公司的分析[18]。他们认为,知识存在于没有固定边界的社区合作成员所构成的社会关系之中,在国际间转移知识的卓越能力是跨国公司竞争优势和增长的主要源泉。跨国公司可以被看作是一个社会社区,其所生产的知识决定了它的竞争优势。在他们看来,跨国公司不是知识买卖过程中市场失败的产物,而是知识跨国转移的一个非常有效的组织工具。

按照知识基础观的逻辑,企业在母国所拥有的企业特定资产不再是企业国际扩张的必要条件,缺乏竞争优势的企业可以将国际化作为获取海外战略资产提升竞争优势的手段。传统上,知识寻求型对外直接投资(knowledge-seeking FDI)通常表现为发达国家跨国公司对发达国家和地区的直接投资,企业的来源国和东道国大都集中在发达国家和地区,如美国、欧洲和日本。随着亚洲四小龙的崛起,来自韩国和台湾地区的知识寻求型FDI快速增长,传统的格局开始发生变化[19]。近年来,中国企业知识寻求型FDI发展迅猛,其东道国不仅包括美国、欧洲和日本等发达国家和地区,而且包括拥有某些先进产业集群的发展中国家和地区,如印度的班加罗尔(Bangalore)。在知识寻求型FDI中,中国企业越来越多地采取并购方式来获取目标企业的知识①。知识寻求型海外并购有利于中国企业快速地获取技术能力、管理诀窍和其他类型的竞争优势。然而,由于中国企业技术基础比较薄弱,国际化经验比较缺乏,加之东道国和目标企业对中国企业获取技术和品牌的敏感和担心,这都可能影响中国企业知识寻求型海外并购的实际效果。

1.2 知识寻求型海外并购与创新绩效

许多学者对跨国企业内部的知识寻源活动进行过探讨,发现这些活动对于提升企业的创新能力有明显的效果[20]。Buckley和Carter认为,跨国公司是通过“全球合成”(global synthesis)的形式进行创新的,即整合来自不同来源的知识流[21]。许多研究发现,并购是获取目标企业固有的知识和能力的一个特别有效的手段[22]。实证研究和案例研究表明,并购中的知识转移对价值创造有重要影响[23]。跨国并购中被转移的知识包括隐性知识、显性知识或两者的结合。成功的知识转移需要个人的参与和互动,需要将特定范围内的任务、技术、资源和人员通过有效的机制联结起来[24]。一些学者进一步研究了并购中影响知识转移的因素,这些因素包括知识类型、整合战略、员工互动、交流、外派经理的作用和文化等[25,26]。

中国企业知识寻求型海外并购的一个重要特征是逆向知识转移。这种逆向知识转移通常发生在并购企业创新能力较弱而被并购企业经营状况较差这一特定情境之下。这与传统跨国公司理论中知识主要由母公司向子公司转移的情形大相径庭,也与知识管理文献中母子公司之间的知识共享存在明显差异。近年来,一些学者开始关注这种由子公司向母公司的逆向知识转移,认为这种知识转移是创新的一个重要源泉,可以帮助企业建立竞争优势[27]。学者们认为,逆向知识转移可以帮助企业更好地协调全球战略、提升新产品开发以及技术和服务的能力[28]。

1.3 知识寻求型海外并购中创新绩效的影响因素

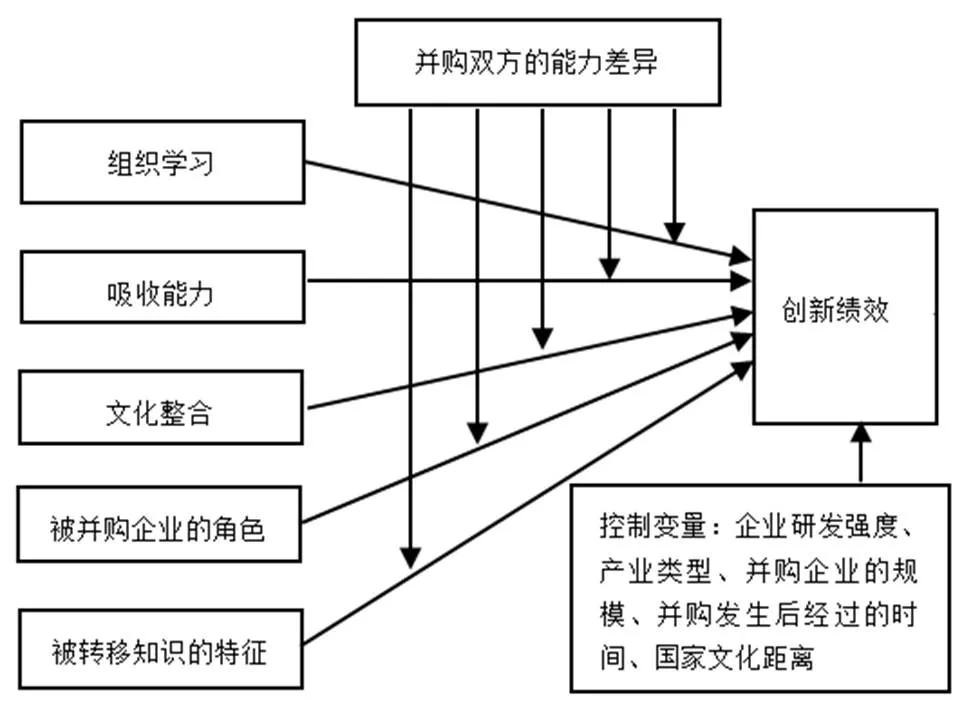

图1是本文提出的中国企业知识寻求型海外并购中创新绩效影响因素的分析框架。随后,我们将对影响创新绩效的关键因素逐一展开分析,并提出研究假设。

图1 中国企业知识寻求型海外并购中创新绩效的影响因素

1.3.1组织学习与创新绩效

学习是可持续竞争优势的重要来源和组织效能的关键因素之一,学习的发生和知识的创造要通过人们之间的对话和互动[29]。跨国公司内部的组织学习可以促进专有知识、隐性知识和信息在母公司和子公司之间的转移,从而建立竞争优势。在中国企业知识寻求型海外并购中,需要建立有效的组织学习机制促进逆向知识转移,提升企业的创新绩效。组织学习的方式有很多,比如并购企业与被并购企业之间的人员交流、培训、访问、研讨会、任务小组以及电子化的交流形式等。研究表明,在各个层面推进知识分享和信息交换的企业,比那些只将创新活动指定在研发部门的企业具有更强的创新性。组织学习可以确保来源于跨国公司内部不同单位的创新能被有效地采纳并扩散到整个跨国公司体系。实证研究显示,新知识的创造与企业绩效之间存在正相关关系,组织学习可以增强企业的知识能力,提高创新绩效[30]。因此,本文提出如下假设:

假设1:在中国企业知识寻求型海外并购中,并购企业与被并购企业之间的组织学习对创新绩效具有积极的影响。

1.3.2吸收能力与创新绩效

许多对创新的研究都高度重视吸收能力的作用。按照Cohen和Levinthal的定义,吸收能力是识别新的、外部信息的价值,对其进行消化并将其应用于商业目的的能力[31]。吸收能力是创新能力的关键。Minbaeva等人认为,在跨国公司内部知识转移的情境下,组织的吸收能力应该包括员工的能力与动机[32]。Zahra和George提出,吸收能力是一种动态能力,包括四个方面的要素,即获取、消化、改造和利用的能力[33]。实证研究显示,吸收能力对于提升创新绩效具有重要的影响[34]。因此,本文提出如下假设:

假设2:在中国企业知识寻求型海外并购中,并购企业的吸收能力越强,创新绩效越好。

1.3.3文化整合与创新绩效

并购企业与被并购企业在信念、价值观和实践方面的差异可以看作是两个企业之间的文化差异。由于中国企业是在改革开放过程中依托成本优势发展起来的,其发展模式和经营理念与发达国家的被并购企业存在明显差异,加之双方在创新能力方面的逆向差距,这会使并购双方的文化整合面临较大的困难。研究发现,并购双方的文化差异会增加文化适应的压力和对变革的阻力,降低组织学习和知识转移的水平[35]。然而,也有学者批评文化差异负面影响的观点,Larsson和Finkelstein的实证研究显示,组织间的文化差异促进了资源互补,增加了并购后价值创造的潜力[36]。并购双方的文化整合是要发展一个兼容的信念、价值观和实践体系,其变革可能发生在并购方、被并购方或并购双方。文化整合可以增加并购双方的相互依赖性,促进双方成员之间的沟通,有利于双方之间的知识转移,特别是嵌入知识的转移[37]。因此,我们提出:

假设3:在中国企业知识寻求型海外并购中,发展并购企业与被并购企业之间的兼容式文化对创新绩效具有积极的影响。

1.3.4被并购企业的角色与创新绩效

Gupta和Govindarajan将跨国公司视作由资本流、产品流和知识流构成的交易网络[38]。他们认为,在这三者中,知识流的作用是最为重要的。他们从子公司参与知识转移的程度和子公司是知识的提供者或接受者的角度将子公司划分为四种类型:全球创新者(Global Innovator)(高流出,低流入)、整合传播者(Integrated Player)(高流出,高流入)、实施者(Implementor)(低流出,高流入)和当地创新者(Local Innovator)(低流出,低流入)。许多学者研究了子公司作为全球创新者或卓越中心(center of excellence)的作用,发现来自子公司的技术创新对跨国公司创新的成功具有重要影响[39]。将子公司作为跨国公司的卓越中心意味着子公司拥有为整个企业创造价值的能力,而且这种能力是整个跨国公司所依赖的。这与中国企业知识寻求型海外并购的情形极为相似。中国企业自身的创新能力比较薄弱,需要依赖被并购企业的知识来提升自己的创新能力,但这种并购不是竭泽而渔,而是需要将被并购企业培养成为知识获取和创新的战略基地。这意味着并购企业要赋予被并购企业在全球创新中独特的地位和任务,建立有效的激励和约束机制促进被并购企业的创新活力和知识转移。因此,我们提出如下假设:

假设4:在中国企业知识寻求型海外并购中,赋予被并购企业在全球创新中独特的地位和任务对创新绩效具有积极的影响。

1.3.5被转移知识的特征与创新绩效

按照Zander和Kogut的定义,知识是使人们得以顺利和有效地做一些事情的累积的实践技能(practical skill)和专业知识(expertise)[40]。知识可以分为隐性知识和显性知识。隐性知识是抽象的,只能通过“教师”的积极参与才能进行交流。显性知识是高度编码的,可以通过正式的、系统化的语言进行传递。隐性知识和显性知识是相辅相成的,形象地说,显性知识提供积木,而隐性知识则提供“胶水”和整合机制。显性知识通常嵌入在标准化程序之中,而隐性知识则嵌入非标准化的过程,是来自特定情境的知识。虽然隐性知识具有更大的价值,但显性知识更容易获取和被快速地利用。在跨国公司中,显性知识转移可以促进知识在跨国公司内部的再使用,帮助组织解决一些共性问题、提供标准化的产品和服务以及提升组织效率。隐性知识由于其内在的难以模仿性,它的转移需要充分的沟通和人际互动,但它却是竞争优势的关键来源。因此,本文提出如下假设:

假设5:在中国企业知识寻求型海外并购中,被转移知识的隐性特征越强,创新绩效越好。

1.3.6并购双方的能力差异对创新绩效的调节效应

研究表明,并购企业与被并购企业之间能力的相似性和互补性是并购后创新绩效的重要预测因子[41]。能力的相似性和互补性对创新的积极效应是通过吸收能力、组织学习等因素发挥作用的。并购双方的能力越相似,越有利于被并购企业的知识被快速地吸收和商业化利用。然而,太多的相似性也会缩小潜在的学习范围,不利于探索来自并购双方的不同的、可供利用的研究机会[8]。Cloodt等人的研究发现,在高科技行业,并购双方技术能力的关联性与并购后创新绩效之间呈倒U形关系。当并购双方的技术能力高度相似或基本无关时,并购后的创新绩效最差;当并购双方的技术能力中等程度地重叠时,并购后的创新绩效最好。简言之,并购双方技术能力的相似性有利于促进学习,而差异性则既可提供新机会又可提供对未知领域探索的激励[41]。从文化整合的角度看,组织能力通常嵌入在企业运营的特定环境之中。例如,与商业伙伴互动的方式,如何感知商业环境,组织资源配置的过程,人力资源管理政策和实践,创新过程的特征,以及技术、产品和服务的开发和利用等,都会因文化差异而有所不同。跨国并购为并购双方提供了获取对方嵌入当地环境的潜在的有价值能力的机会,但能力转移涉及到不同的文化背景,这可能影响转移的效果。研究发现,并购双方的能力差异越大,文化整合就越困难,能力转移的效果也就越差[42]。从子公司角色的角度看,将子公司作为创新的源泉对于企业竞争优势的创造具有重要意义,但这同时意味着子公司拥有更高程度的自治和企业决策权的分散。在这种情况下,母公司可以利用来源于海外子公司的知识,促进新产品、技术和服务的开发。母公司也可能扮演一个知识传递者的角色,指导和协调知识在企业内部各单元之间的流动。不过,这种分散创新的组织对母公司的能力是一个严峻挑战。研究表明,跨国企业内部各单位间的能力互补性越强,创新或知识在组织间转移和利用的效果就越好[38]。从被转移知识的特征来看,被并购企业知识存量的价值越大,对并购企业的吸引力就越大。虽然隐性知识的转移对于企业创新能力的提高具有更大的价值,但知识转移的效果会受到知识接收方的匹配(fit)程度或再配置(coalignment)能力的影响。研究发现,只有当被转移的知识与接收方特定的情境相匹配,或者接收方有能力将这些知识恰当地配置到企业特定的活动和过程之中时,被转移的知识才能转化为良好的创新绩效[43]。

中国企业知识寻求型海外并购带有明显的能力互补的特征,一方面,来自中国的并购企业依托本土市场和低成本优势,形成了强大的制造能力和本土市场的营销能力,盈利能力较强,但创新能力不足;另一方面,位于发达国家的被并购企业或企业的业务部门拥有较强的技术和研发能力,以及在发达国家市场良好的销售渠道和品牌影响力,但由于成本优势的丧失,经营状况不佳,已经或逐渐丧失盈利能力。这种能力的互补性是相隔遥远的两家企业克服重重阻力,最终走到一起的重要原因。然而,能力的互补性意味着并购双方相似性较小,而差异性较大,其对创新绩效的影响可能存在两面性:一方面,它为并购企业的技术追赶提供了机会,另一方面,它也增加了并购企业学习和吸收的困难,阻碍创新绩效的提高。因此,我们有必要考察并购双方的能力差异对并购后创新绩效的直接和间接的影响,特别是其调节效应。基于这一考虑,我们提出如下假设:

假设6a:并购双方的能力差异调节组织学习对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,组织学习对创新绩效的作用效果越差。

假设6b:并购双方的能力差异调节吸收能力对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,吸收能力对创新绩效的作用效果越差。

假设6c:并购双方的能力差异调节文化整合对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,文化整合对创新绩效的作用效果越差。

假设6d:并购双方的能力差异调节被并购企业创新角色定位对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,被并购企业创新角色定位对创新绩效的作用效果越差。

假设6e:并购双方的能力差异调节被转移知识的特征对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,被转移知识的隐性特征对创新绩效的作用效果越差。

2 数据收集和方法

2.1 样本与数据

本文数据除国家文化距离数据来源于Hofstede的文化维度记分外①,其它数据均来自问卷调查。调查时间从2011年8月开始至2012年12月结束。我们从国家商务部网站公布的《境外投资企业(机构)名录》中选取并购过发达国家(包括少数拥有某些先进产业集群的发展中国家如印度和巴西)企业或企业业务部门的中国企业493家②,然后通过电话或E-mail与这些企业进行联系,并将我们正在承担的国家社会科学基金项目、国家社会科学基金重点项目和教育部人文社会科学规划基金项目的立项通知书传真或扫瞄后E-mail给这些企业,征求企业意见后,共有296家企业表示愿意参与调查。调查问卷在发放之前先在研究人员和部分企业的经理人员中进行了认知性访谈和测试,在对少数表述和文字进行修改之后,以E-mail的形式发给接受调查企业的经理人员。早期回应的问卷137份。相隔20天后,我们对无应答问卷进行催收,并请企业的相关部门给予协助。在问卷回收过程中,我们对每一份问卷进行检查,发现填写不规范的问卷马上进一步核实,直至问题解决。最后共收到有效问卷222份。随后,我们对样本的代表性进行T检验,对样本的无应答偏差、共同方法偏差、信度和效度进行检验,结果表明,调查样本具有很好的代表性和可靠性。

2.2 变量及其测量

2.2.1因变量

因变量为创新绩效。关于如何更好地测量企业的创新绩效目前还存在争论。有些学者采取客观指标进行测量,如取得的专利数、出版的报告数和获批的新项目数;有些学者则采取主观指标进行测量,如与竞争对手比较新产品和过程的质量和功能;还有一些学者用市场占有率和美誉度来测量创新绩效。本文参考Prajogo等人的测量方法[44],分别从产品创新、过程创新和组织创新三个维度来测量创新绩效。其中,产品创新从如下四个方面询问受访者:①我们公司的研发速度比我们的竞争对手更快;②我们公司产品改进的速度比我们的竞争对手更快;③与竞争对手相比,我们公司能为客户提供更为创新的产品;④与竞争对手相比,我们公司能为客户提供更加个性化的产品。过程创新从如下四个方面询问受访者:①我们公司创新新的物流方式的速度比竞争对手更快;②我们公司优化业务流程的速度比竞争对手更快;③近几年来,我们公司单位产品或服务的成本明显下降;④我们公司不断使用创新的技术为我们的客户提供更高质量和更快速度的产品和服务。组织创新从如下四个方面询问受访者:①我们公司能够比竞争对手更好地吸收人力资源管理方面的新经验和新做法;②我们公司的组织结构创新比竞争对手更富有灵活性;③近年来,我们公司的竞争优势有了显著的提升;④近年来,我们公司的盈利能力有了明显的提高。每一个项目均用7分Likert刻度计分(1=几乎没有,7=程度很高)。

2.2.2自变量

组织学习。我们参考Gupta和Govindarajan等人的量表[38],分别从以下四个方面询问受访者:①并购企业与被并购企业之间人员交流的程度;②被并购企业向并购企业提供技术和管理培训的程度;③并购企业与被并购企业之间组建联合任务团队的程度;④并购企业与被并购企业员工之间电子化交流的程度。所有项目均用7分Likert刻度计分(1=几乎没有,7=程度很高)。

吸收能力。参照Zahra和George对吸收能力的划分[33],我们要求受访者从四个方面评价并购企业的吸收能力:①并购企业识别被并购企业知识的能力;②并购企业消化和理解被并购企业知识的能力;③并购企业将被并购企业的知识与自身的知识结合的能力;④并购企业将被并购企业知识运用于经营活动的能力。每个项目均用7分Likert刻度计分(1=很弱,7=很强)。

文化整合。我们参考Sarala和Vaara等人的量表[26],要求受访者从三个方面评价并购企业与被并购企业文化整合的状态:①并购企业员工与被并购企业员工在企业愿景和使命方面的认同程度;②并购企业员工与被并购企业员工对共同价值观的认同程度;③并购企业员工与被并购企业员工在行为模式方面的认同程度。每个项目均用7分Likert刻度计分(1=很低,7=很高)。

被并购企业的角色。参考Gupta和Govindarajan等人的量表[38],我们要求受访者从三个方面评价被并购企业在整个公司创新方面的作用:①被并购企业获得R&D经费投入的程度;②被并购企业与并购企业分享技术的程度;③被并购企业在技术创新方面的自主程度。每个项目均用7分Likert刻度计分(1=很低,7=很高)。

被转移知识的特征。我们参考Zander和Kogut等人的量表[40],要求受访者从三个方面评价被转移知识的特征:①通过并购企业人员研究被并购企业的技术资料获取知识的难易程度;②通过并购企业人员与被并购企业有经验的人员交流获取知识的难易程度;③通过被并购企业向并购企业提供教育和培训获取知识的难易程度。每个维度均用7分Likert刻度计分(1=很容易,7=很困难)。

2.2.3调节变量

并购双方的能力差异。我们参考Larsson和Finkelstein等人的量表[36],要求受访者从四个方面评价并购企业与被并购企业的能力差异:①并购双方研发能力的差异;②并购双方营销能力的差异;③并购双方制造能力的差异;④并购双方盈利能力的差异。每个维度均用7分Likert刻度计分(1=很小,7=很大)。

2.2.4控制变量

由于创新绩效具有历史和路径依赖的特点[31,39],我们对以下五个相关变量进行控制:

企业研发强度。R&D投入是企业技术创新的必要条件。大量的研究表明,R&D投入和技术创新产出之间存在很强的相关性。一些学者对并购对R&D支出和专利产出的影响进行了评估,发现由于效率的原因或者代理成本的存在,并购后R&D支出可能会被削减;同时,发明的质量和价值也有很大的差异,其分布是极为倾斜的[7]。因此,我们控制企业研发强度对跨国并购后创新绩效的影响。企业研发强度用研发投入占销售收入的百分比来衡量。

产业类型。由于行业性质和生命周期的不同,不同的行业存在技术进步的差异。产业技术范式的变革,不仅对原有的垄断企业产生威胁,而且也为后进者进入和追赶提供了机会。研究发现,在技术轨道变化相对缓慢的行业,创新机会的把握较多地取决于资源积累的能力;而在技术轨道变化较快的行业,创新机会的把握较多地取决于企业的学习能力和创新环境的支持[31]。为了控制行业差异对创新绩效的影响,我们将行业分为制造业和非制造业,用虚拟变量来测量,制造业取值为1,非制造业取值为0。

并购企业的规模。关于企业的规模对创新的影响并未达成共识。有学者认为,规模较大的企业拥有更多的可用资源,并能便利地获得一些关键资源,因而对于创新具有积极影响。不同的观点则认为,大公司由于对科研人员的激励不足,会导致低效和更少的创新,而许多高技术行业中的小公司则更有效率,单位研发投资能够取得更多的专利[39]。因此,我们需要对并购企业的规模进行控制。并购企业的规模用并购企业的员工数来测量,在回归分析中对员工数取自然对数。

并购发生后经过的时间。随着时间的推移,并购过程中出现的一些不好的感觉和压力会逐渐回落,不愿意合作或感到失落的员工会逐渐离开公司,新的员工会被聘用。新员工不会看到以前两个独立实体之间的界限,这会促进组织的融合。Bresman等人的实证研究表明,并购发生后经过的时间对知识转移具有积极的影响[25]。我们将并购发生后经过的时间定义为并购交易完成到企业接受问卷调查之间的时间,用年数表示。

距离。国家文化可以定义为在一个特定国家成长所获得的心灵的集体编程[45]。国家文化体现在基本的价值观上,例如对于对与错、善与恶、美与丑的判断。研究表明,国家之间的文化差异会影响并购企业与被并购企业之间的整合和知识的转移。主要的原因是国家之间的文化差异涉及到国家认同,这会影响合作。有些时候这种差异会导致民族对抗和整合过程的政治化[38]。然而,也有学者认为,特定国家的制度环境会发展出特定的嵌入国家文化之中的知识存量,因此,跨国并购如果发生在文化距离较大的国家之间,就会增加并购企业和被并购企业获得不同知识存量的机会,这样会减少重复,增加互补,从而增加知识转移的潜力[42]。为了测量国家之间的文化距离,许多学者提出了不同的方法。我们采用Hofstede的文化维度记分,并通过Kogut和Singh的公式将Hofstede的四个文化维度记分换算成文化距离指数,来测量并购企业所在国家(中国)与被并购企业所在国家之间的文化距离[46]。

3 结果

OLS回归分析来检验上述假设,分析软件采用PASW 18.0版本。结果如表1和表2所示。

表1是全部变量的描述性统计和相关系数矩阵。从表1中可以看出,所有自变量、调节变量和控制变量之间的相关系数均小于0.60,说明多重共线性问题不严重。由于涉及到交互效应,我们对变量进行了均值中心化(mean centering)处理。结果显示VIF值最高为2.634,小于基准值10,因此可以判断不存在多重共线性问题。

表2是回归分析结果。模型2显示,组织学习对创新绩效具有非常显著的积极影响(=0.487,p<0.01),即使加入交互影响因素(见模型3~模型8),其影响的显著程度仍然保持不变(=0.408~0.488,p<0.01),因此,假设1获得强烈支持,即:在中国企业知识寻求型海外并购中,并购企业与被并购企业之间的组织学习对创新绩效具有积极的影响。这一结果呼应了Easterby-Smith、Hung等人的研究结论[29,30],所不同的是,上述文献的研究对象是发达国家的跨国企业,而本文的研究对象是来自新兴市场的具有后发特征的跨国企业。这一结果说明,在中国企业对发达国家企业的知识寻求型海外并购中,建立在人员互动基础上的组织学习是提升创新绩效的关键因素之一。

从模型2中可以看出,吸收能力对创新绩效同样具有非 常显著的积极影响(=0.252,p<0.01),而且在加入交互影响因素之后,其显著程度仍然保持不变(=0.187~0.255,p<0.01),因此,假设2同时获得强烈支持,即:在中国企业知识寻求型海外并购中,并购企业的吸收能力越强,创新绩效越好。这一结果与Cohen和Levinthal等人的研究结论一致[31],说明在知识寻求型跨国并购中,吸收能力是影响创新 绩效的关键因素之一。但是,值得指出的是,本文的发现对于中国企业具有特别重要的警示意义。因为大多数实施跨国并购的中国企业本身的技术基础较弱,吸收能力不强,按照本文揭示的逻辑关系,其创新绩效也不可能太好。

表1 描述性统计和相关系数

注:N=222。双尾检验,**表示相关系数在0.01水平上显著,*表示相关系数在0.05水平上显著。

模型2显示,文化整合对于创新绩效具有显著的积极影响(=0.107,p<0.05),因此,假设3获得实证支持,即:在中国企业知识寻求型海外并购中,发展并购企业与被并购企业之间的兼容式文化对创新绩效具有积极的影响。这一结果与Larsson和Finkelstein、Björkman等人的研究结论相同[36,42]。不过,文化整合对于文化根基尚不牢固的中国企业而言往往意味着曲折的过程和严峻的挑战,其成功与否直接决定并购的成败。

被并购企业的角色对创新绩效具有显著的积极影响(=0.119,p<0.05),因此,假设4获得实证支持,即:在中国企业知识寻求型海外并购中,赋予被并购企业在全球创新中独特的地位和任务对创新绩效具有积极的影响。这一结果与Birkinshaw等人的研究结论一致[47]。虽然Gupta和Govindarajan将跨国公司子公司划分为全球创新者、整合传播者、实施者和当地创新者四种类型[38],但在中国企业知识寻球型跨国并购的特定情境下,将被并购企业定位为全球创新者或卓越中心对于提高创新绩效具有特别重要的意义。

被转移知识的特征对创新绩效具有显著的积极影响(=0.11,p<0.10),因此,假设5获得实证支持,即:在中国企业知识寻求型海外并购中,被转移知识的隐性特征越强,创新绩效越好。这一结果与Nonaka和Takeuchi等人的研究结论一致[48]。我们注意到,加入吸收能力与并购双方能力差异的交互效应后,被转移知识的特征对创新绩效的影响不显著(模型4)。这是由于中国企业主要是在承接发达国家产业转移的过程中获取技术的,这些技术大多是比较成熟或标准化的,这在一定程度上制约了中国企业创新能力的提高。跨国并购有利于获取隐性知识,这对于中国企业打破技术依赖,提升创新能力具有重要的战略意义,但由于中国企业吸收能力不强,在消化吸收差异过大的隐性知识时效果不太理想。

关于并购双方的能力差异对创新绩效的调节效应,模型3显示,组织学习与并购双方的能力差异的交互效应显著(=-0.112,p<0.01),因此,假设6a获得强烈支持,即:并购双方的能力差异调节组织学习对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,组织学习对创新绩效的作用效果越差。模型4显示,吸收能力与并购双方的能力差异的交互效应显著(=-0.104,p<0.01),假设6b获得强烈支持,即:并购双方的能力差异调节吸收能力对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,吸收能力对创新绩效的作用效果越差。模型5显示,文化整合与并购双方的能力差异的交互效应不显著(=-0.032,p>0.10),假设6c没有获得实证支持。模型6显示,被并购企业的角色与并购双方的能力差异的交互效应不显著(=-0.029,p>0.10),假设6d没有获得实证支持。模型7显示,被转移知识的特征与并购双方的能力差异的交互效应显著(=-0.132,p<0.01),因此,假设6e 获得强烈支持,即:并购双方的能力差异调节被转移知识的特征对创新绩效的影响,并购双方的能力差异越大,被转移知识的隐性特征对创新绩效的作用效果越差。

表2 回归分析

注:N=222。双尾检验,* p<0.10;** p<0.05;*** p<0.01。括号内为标准误差。

模型8是对全部因素的检验。当将控制变量、自变量和调节变量全部纳入模型之后,控制变量中仅有并购发生后经过的时间保持显著(=0.048,p<0.05);自变量中的组织学习和吸收能力仍然保持高度显著(=0.395和=0.204,p<0.01),文化整合、被并购企业的角色、被转移知识的特征也保持显著;同时,组织学习与并购双方的能力差异的交互效应以及吸收能力与并购双方的能力差异的交互效应保持显著(=-0.076,p<0.01和=-0.055,p<0.05),其他变量对创新绩效的影响则变为不显著。这一结果凸现了组织学习和吸收能力对创新绩效所具有的特别重要的积极影响以及并购双方的能力差异对这种影响的负向调节作用。

4 讨论与结论

中国企业正以前所未有的规模和速度开展以获取技术为核心的海外并购活动。这种后发企业的技术追赶行动必然会缩小中国企业与发达国家企业之间的技术差距,改进和提升中国企业的创新能力。本文从知识基础观的视角,分析了中国企业知识寻求型海外并购行为,提出了知识寻求型海外并购中创新绩效影响因素的分析框架,并进行了实证检验。实证研究发现,在中国企业知识寻求型海外并购中,组织学习、吸收能力、文化整合、被并购企业的角色和被转移知识的特征对创新绩效具有显著的积极影响,并购双方的能力差异反向调节组织学习、吸收能力和被转移知识的特征对创新绩效的作用效果。本文的发现,拓展了我们对于知识寻求型海外并购中创新绩效影响因素和作用机制的理解,使得这一复杂过程中的关键因素及其内在关系清晰地显露出来。

本文的研究对于正在积极开展跨国并购的中国企业具有十分重要的实践指导意义:其一,知识寻求型海外并购不能仅仅是机会导向,不能盲目地跨行业并购,而应该重视自身的能力基础,特别是并购双方能力的互补性,这样才能达成预期目标。其二,中国企业的知识寻求型海外并购通常依赖被并购企业向并购企业转移知识,这就导致知识的单向流动和并购方在技术方面的弱势地位。在这种情况下,如果不能在并购企业与被并购企业之间建立有效的对话和人员互动机制,组织学习将不会发生,创新绩效也无从谈起。其三,相对于发达国家的被并购企业而言,中国企业的文化根基尚未扎牢。跨国并购使相差悬殊的两个企业走到一起,文化冲突往往难以避免。一个可行的办法是建立一种新型的兼容式的企业文化,即相互尊重,求同存异。这样既可以避免直接的文化冲突,又可以促进资源互补和相互学习,特别是能够保护被并购企业文化中的创新基因,为并购企业的战略转型提供支撑。其四,知识寻求型海外并购不是杀鸡取卵,而是放水养鱼。仅仅买回几项专利,还不足以解决企业的可持续创新问题。鉴于中国企业自身创新能力较弱的现状,需要高度重视被并购企业在全球创新中的作用。具体而言,在母子公司关系设计方面应尽可能保持被并购企业的相对独立地位,使其能够更好地嵌入当地环境,获取各种创新资源,保持创新活力。同时,对于具有较强研发能力的被并购企业,要加强研发投入,将其打造成企业全球研发的战略基地,通过建立有效的激励和约束机制,促进母子公司的知识共享和联合创新。

[1] Valentini G. Measuring the effect of M&A on patenting quantity and quality [J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(3): 336–346.

[2] King DR, Slotegraaf RJ, Kesner I. Performance implications of firm resource interactions in the acquisition of R&D intensive firms [J]. Organization Science, 2008, 19(2): 327–340.

[3] Makri M, Hitt MA, Lane PJ. Complementary technologies, knowledge relatedness, and invention outcomes in high technology mergers and acquisitions [J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(6): 602–628.

[4] Bower JL. Not all M&As are alike—and that matters [J]. Harvard Business Review, 2001, 79(3): 93–101.

[5] Vermeulen F, Barkema H. Learning through acquisitions [J]. Academy of Management Journal, 2001, 44: 457–476.

[6] Karim S, Mitchell W. Path-dependent and pathbreaking change: Reconfiguring business resources following acquisitions in the U.S. medical sector,1978–1995 [J]. Strategic Management Journal, October– November Special Issue, 2000,21: 1061–1081.

[7] Ahuja G, Katila R. Technological acquisitions and the innovation performance of acquiring firms: A longitudinal study [J]. Strategic Management Journal, 2001, 22: 197–220.

[8] Hitt MA, Hoskisson RE, Ireland RD, et al. Effects of acquisitions on R&D inputs and outputs [J]. Academy of Management Journal, 1991, 34: 693–706.

[9] Hoskisson RA, Hitt MA, Ireland D. The effects of acquisitions and restructuring (strategic refocusing) strategies on innovation. In: Von Krogh G, Sinatra A, Singh H (eds).The management of corporate acquisitions: International perspectives: 144–169 [M]. Houndmills: Macmillan, 1994.

[10] McEvily SK, Eisenhardt KM, Prescott JE. The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies [J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8–9): 713–722.

[11] Gubbi SR, Aulakh PS, Ray S, et al. Do international acquisitions by emerging-economy firms create shareholder value & quest: The case of Indian firms [J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(3): 397-418.

[12] 顾露露, Reed R. 中国企业海外并购失败了吗?[J]. 经济研究,2011(7): 116–129.

[13] Bobillo AM, López-Iturriaga F, Tejerina-Gaite F. Firm performance and international diversification: The internal and external competitive advantages [J]. International Business Review, 2010, 19(6): 607-618.

[14] 于开乐, 王铁民. 基于并购的开放式创新对企业自主创新的影响——南汽并购罗孚经验及一般启示 [J]. 管理世界,2008(4): 150–159.

[15] 李晓华. 中国企业的跨境并购、国际竞争力与知识寻求 [J]. 财贸经济,2011(8): 94–100.

[16] Barney J. Firm resources and sustained competitive advantage [J]. Journal of Management, 1991,17(1): 99–120.

[17] Kogut B, Zander U. Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology [J]. Organization Science, 1992, 3(3): 383–397.

[18] Kogut B, Zander U. Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation [J]. Journal of International Business Studies, 1993, 24(4): 625–645.

[19] Furman J, Porter ME, Stern S. The determinants of national innovative capacity [J]. Research Policy, 2002, 31(6): 899-933.

[20] Gupta AK, Govindarajan V. Knowledge flows within multinational corporations [J]. Strategic Management Journal, 2000, 21: 473–496.

[21] Buckley PJ, Carter M. The economics of business process design: Motivation, information and coordination within the firm [J]. International Journal of the Economics of Business, 1996, 3: 5-25.

[22] Ranft AL, Lord MD. Acquiring new technologies and capabilities: A grounded model of acquisition implementation[J]. Organization Science, 2002, 13(4): 420–442.

[23] Capron L, Pistre N. When do acquirers earn abnormal returns? [J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(9): 781–794.

[24] Anh PT, Baughn CC, Hang NT, et al. Knowledge acquisition from foreign parents in international joint ventures: An empirical study in Vietnam [J]. International Business Review, 2006, 15(5): 463-487.

[25] Bresman H, Birkinshaw J, Nobel R. Knowledge transfer in international acquisitions [J]. Journal of International Business Studies, 1999, 30(3): 439–462.

[26] Sarala RM, Vaara E. Cultural differences, convergence, and crossvergence as explanations of knowledge transfer in international acquisitions [J]. Journal of International Business Studies, 2010, 41(8): 1365–1390.

[27] Eden L. Letter from editor-in-chief: Reverse knowledge transfers, culture clashes and going international [J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40: 177–180.

[28] Ambos TC, Ambos B, Schlegelmilch BB. Learning from foreign subsidiaries: An empirical investigation of headquarters' benefits from reverse knowledge transfers [J]. International Business Review, 2006, 15(3): 294–312.

[29] Easterby-Smith M, Crossan M, Nicolini D. Organizational learning: Debates past, present and future [J]. Journal of Management Studies, 2000, 37(6): 783–796.

[30] Hung RY, Lien BY, Yang B, et al. Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry [J]. International Business Review, 2011, 20(2): 213-225.

[31] Cohen WM, Levinthal DA. Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation [J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128–152.

[32] Minbaeva D, Pedersen T, Bjorkman I, et al. MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity and HRM [J]. Journal of International Business Studies, 2003, 34(6): 586–599.

[33] Zahra SA, George G. Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension [J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185–203.

[34] Pérez-Nordtvedt L, Babakus E, Kedia BL. Learning from international business affiliates: Developing resource-based learning capacity through networks and knowledge acquisition [J]. Journal of International Management, 2010, 16(3): 262–274.

[35] Kang S, Morris SS, Snell SA. Relational archetypes, organizational learning, and value creation: Extending the human resource architecture [J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 236–256.

[36] Larsson R, Finkelstein S. Integrating strategic, organizational, and human resource perspectives on mergers and acquisitions: A case survey of synergy realization [J]. Organization Science, 1999, 10(1): 1–26.

[37] Vaara E, Tienari J, Björkman I. Best practice is west practice? A sensemaking perspective on knowledge transfer. In: Søderberg AM, Vaara E (Eds). Merging across borders: 111–138 [M]. Denmark: Copenhagen Business School Press, 2003.

[38] Gupta AK, Govindarajan V. Knowledge flows and the structure of control within multinational corporations [J]. Academy of Management Review, 1991,16(4): 768–792.

[39] Phene A, Almeida P. Innovation in multinational subsidiaries: The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities [J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(5): 901-919.

[40] Zander U, Kogut B. Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organizational capabilities: An empirical test [J]. Organization Science, 1995, 6(1): 76–92.

[41] Cloodt M, Hagedoorn J, Van Kranenburg H. Mergers and acquisitions: Their effect on the innovative performance of companies in high-tech industries [J]. Research Policy, 2006, 35: 642–668.

[42] Björkman I, Stahl G, Vaara E. Cultural differences and capability transfer in cross-border acquisitions: The mediating roles of capability complementarity, absorptive capacity, and social integration [J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 658–672.

[43] Ambos TC, Ambos B. The impact of distance on knowledge transfer effectiveness in multinational corporations[J]. Journal of International Management, 2009, 15(1): 1–14.

[44] Prajogo DI, Power DJ, Sohal AS. The role of trading partner relationships in determining innovation performance: An empirical examination [J]. European Journal of Innovation Management, 2004, 7 (3): 178–186.

[45] Hofstede G. Cultures and organizations: Software of the mind [M]. London: McGraw-Hill, 1991.

[46] Kogut B, Singh H. The effect of national culture on the choice of entry mode[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(3): 411-432.

[47] Birkinshaw J. Acquiring intellect: Managing the integration of knowledge-intensive acquisitions [J]. Business Horizons, 1999, 42(3): 33–40.

[48] Nonaka I, Takeuchi H. The Knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation [M]. New York: Oxford University Press, 1995.

Knowledge-seeking Overseas Acquisition and Innovation Performance: Evidence from Chinese Enterprises

WU Xian-ming

(Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Chinese enterprises are carrying out technology-seeking overseas acquisitions at an unprecedented scale and speed. This technology-seeking action is bound to shortening the technological gap between Chinese enterprises and those in developed countries, and ultimately improving and upgrading innovation capabilities of Chinese enterprises. The existing studies on the relationship between overseas acquisition and enterprise performance mainly focus on the wealth effect of acquisitions, and their research generally adopts the event study method. However, this method cannot measure non-financial performance of cross-border acquisition, especially innovation performance. This paper aims to explore the impact of Chinese enterprises’ knowledge-seeking overseas acquisitions on their innovation performance from the perspective of latercomer firms. In addition, this paper attempts to reveal its influencial mechanism and key influencial factors. This paper provides knowledge-based perspectives, analyzes the knowledge-seeking overseas acquisition behaviors of Chinese enterprises, and proposes a framework to analyze the influence factors of innovation performance during knowledge-seeking overseas acquisition. In our proposed research model, organizational learning, absorptive capacity, cultural integration, role of acquired firm, and characteristics of transferred knowledge are used as independent variables. Capability difference between acquiring and acquired firms is used as moderator variable. R&D intensity, industry type, size of acquiring firm, time elapsed after acquisition and cultural distance between countries are used as control variables. Meanwhile, empirical test is carried out as well.Empirical studies have found that organizational learning, absorptive capacity, cultural integration, role of acquired firm and characteristics of transferred knowledge have significant positive impacts on innovation performance for Chinese enterprises undergoing . The capability difference between acquiring and acquired firms can moderate the effects of organizational learning, absorptive capacity and transferred knowledge’s characteristics on innovation performance. The findings of this paper have expanded our understanding about influencing factors of innovation performance as well as its functional mechanism during knowledge-seeking overseas acquisitions. These findings clearly reveal the key factors and internal relations during this complex process. The findings of this research can provide practical guidance to Chinese enterprises that are vigorously carrying out cross-border acquisitions in the following aspects: (1) Knowledge-seeking overseas acquisition should be based upon the absorptive capacity of acquiring firm and capacity complementary between both parties. (2) During knowledge-seeking overseas acquisition, establishing an effective organizational learning mechanism is the key to improving innovation performance of multinational corporations. (3) Developing common culture between acquiring and acquired firms is the guarantee for improving innovation performance. (4) Giving the acquired firm the unique position and tasks in the global innovation is essential to achieving sustainable innovations.

Chinese enterprises; knowledge-seeking overseas acquisition; reverse knowledge transfer; innovation performance

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

C931

A

1004-6062(2016)03-0054-09

10.13587/j.cnki.jieem.2016.03.007

2013-03-22

2014-03-07

国家社会科学基金重点资助项目(12AZD034);国家社会科学基金资助项目(11BGL044);教育部人文社会科学规划基金资助项目(10YJA630171)

吴先明(1964—),男,汉,湖北黄冈人;武汉大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向:国际企业管理与企业战略管理。

①普华永道(Price Waterhouse Coopers)《2012年中国企业并购回顾与2013年前瞻》报告显示,中国大陆企业进行海外并购的交易金额成为2012年并购市场的一大亮点,从2011年的424亿美元增至2012年的652亿美元,上升幅度达54%,达到历史新高,相当于国内及海外并购交易活动总金额的三分之一。其中一个重要的趋势是越来越多的民营企业进行更大规模的并购交易,标志着民营企业将成为中国大陆企业海外并购活动的重要推动力量。民营企业交易活动总额在2012年令人吃惊地增长了171%。

①参见Hofstede网站:http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php

②参见商务部合作司网站:http://hzs.mofcom.gov.cn/

①Hofstede的文化维度记分包括69个国家和地区在权力距离、个人主义、男性化、不确定性规避等四个方面的记分。详见:http://www.geert-hofstede.com/ hofstede_dimensions.php