低碳理念的城市综合体功能复合策略研究

2016-06-05扈龑喆HuYanzheLiLe

■ 扈龑喆 Hu Yanzhe 李 乐 Li Le

低碳理念的城市综合体功能复合策略研究

■ 扈龑喆 Hu Yanzhe 李 乐 Li Le

在高密度人居环境下,城市综合体将会对周边社区环境产生巨大的影响,低碳理念下的综合体绿色设计对于城市可持续发展具有重要的现实意义。基于低碳理念,对综合体不同功能间环境需求度的差异进行分析,并从裙房空间、高层空间、地下空间3个层面展开有利于综合体绿色设计的功能复合策略研究,以期发挥对设计的指导作用。

城市综合体;低碳;功能复合;被动式设计

0 引言

城市综合体是当代高密度大都市发展到一定阶段的产物,它以高度集约的建筑形式表现了都市生活的高效与多元。同时我们也必须看到综合体作为巨大能耗体的现状,其导致的光遮挡、高楼风、噪声污染等环境问题对周边社区与城市环境造成了生态破坏。研究表明,与单一城市功能区的热岛强度值相比,城市综合体在白天和夜间时段的热岛强度值均处于较高水平[1]。综合体作为“混合使用”与“城市·建筑一体化”思想的产物,以其功能多元复合的特征在生活方式、公共服务方面具有无可比拟的特色,在规划及建筑设计上有不可忽视的特殊性。本文从功能复合的角度,探讨城市综合体如何通过功能的复合来适应环境要素的不均匀性,提升综合体的生态效能,从而助力城市及周边社区的低碳发展。

1 被动式设计体系下的功能复合

基于低碳理念的综合体设计需要从整体思维出发,寻找空间生态效能与环境要素之间的关联,以一种更务实的态度应对自然资源的消耗。可持续型城市建筑以被动式设计为其主要特征。被动式设计城市综合体的目的是能够减少供热、制冷、采光设备的使用,以此节约建筑能源,将高质量城市室外及室内环境创造出来[2]。通过对 “功能复合”这一最本源、最朴素设计思想的讨论进行低碳设计的思考。这是一种被动式设计体系的思考方式,强调在建筑设计前期将方案与可持续设计策略整合,同时这也是建筑师所擅长的本体设计工作。

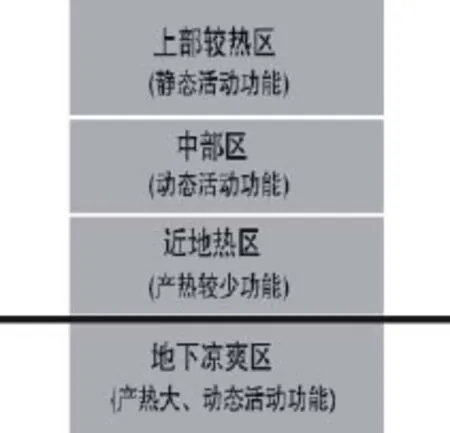

功能复合是指在同一空间中多种功能的共存与交互。通过功能复合这种方法,创造出必要空间的同时,让土地最大限度地回归人类和绿色的自然环境(图1)。

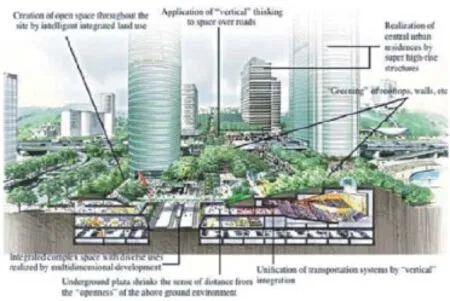

城市综合体是指具有城市性、集合多种城市空间与建筑空间于一体的城市实体[3]。在城市综合体中各个功能区域对于环境的要求存在差异性。购物中心通过人工化的技术手段,从光线、声音、空间等方面营造出对消费者有吸引力的购物环境,对外界的环境要素要求较低,但需要在设计中考虑如何降低电耗、水耗等运营成本;办公楼作为或租或售的功能类型,对于自然通风与采光这些关系到室内空间品质的环境因素有很高的要求;酒店不仅对自然的通风与采光有很高的要求,对声环境的要求亦很高;公寓作为日常生活型空间,特别关注空间的采光、隔声、保温性能(图2)。因此,某一特定环境对不同功能的影响存在着差异,而环境要素本身的分布也具有不均匀性。不同功能可以根据各自需求合理组织,使得各项功能各就其位、各取所需,以满足差异化使用需求。建筑物在人类活动与生态环境之间,提供了一座良好的沟通桥梁,从而提高建筑物的人文关怀和人性化[4]。这样,最终使城市综合体的整体生态效能得到提升。

根据不同功能对环境要素需求之间的差异,可以将它们分为环境依赖型(办公、公寓、酒店)、环境适应型(休闲、文娱)、环境独立型(零售、餐饮、交通)3类。

环境依赖型功能属于使用者长期停留的环境,对自然采光、通风以及安静的声环境和稳定舒适的热环境有较高的需求。

图1 回归人类与自然的城市综合体构想

环境适应型功能有适当的自然采光或者通风就能满足使用者的品质要求,并且可以通过人为技术手段弥补环境方面的不足,其对外部环境的适应性较强。包括休闲类的运动场、健身房,文化类的教育培训功能,会展类的展览中心等环境独立型功能主要分两大类,一类是具有封闭性空间的使用功能,主要包括商铺、超市、餐厅、电影院等,另一类属于辅助功能,人在其中停留时间较短,主要是停车场及其他辅助功能。这些功能通过人工技术手段来获得稳定的人工环境,其对环境的依赖程度最低。

2 综合体裙房空间的功能复合策略

城市综合体近地裙房空间是容纳城市居民交通、商业、文娱、休闲等公共活动的重要空间载体(图3)。在满足使用的前提下,裙房空间必然会以大体量、大进深的形象出现。 “大”的特征决定了裙房中部的许多空间无法自然采光与通风,同时在夏季也无法有效散热,加重了空调的电负荷。基于城市综合体功能复合的特性,在设计中因地制宜地进行环境分析,从而对功能进行有针对性的布局调整。

图2 功能复合促进低碳设计

图3 上海IAPM的裙房

2.1 适应界面环境要素差异的功能组合

太阳辐射的时空间差异造成了环境要素在建筑物各个界面上的非匀质性。例如,建筑物的南立面受到光照机会要远远高于北立面。因而,综合体裙房不同朝向的外部界面其所需要应对的气候资源具有较大的差异性。

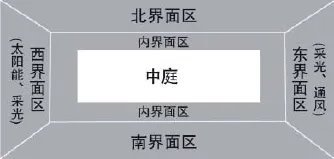

依照建筑外部界面的环境要素差异性,可以将裙房空间的外部界面分成南界面、北界面、东界面、西界面、内界面五大类(图4)。在进行功能布置时,依据功能的环境需求与水平界面的环境要素相对应,因地制宜地布置在不同分区内。

通过在大进深裙房空间中插入一些通高的中庭空间,创造内部界面,将大体量空间化整为零,分割成一系列尺度适宜的空间。这样就能通过内部界面的透明性解决各个空间的采光,减少对人工照明的依赖,有助于减少裙房空间的采光能耗。

2.2 结合空间温度分区的功能分区

功能间的差异必然导致人们的行为内容各有不同,所以对于不同的活动要求空间的物理舒适度也不同。综合体的设计过程中,应提倡功能分区与温度分区相适应的原则。空间的温度分区,可分为水平向的分区和竖向的分区。

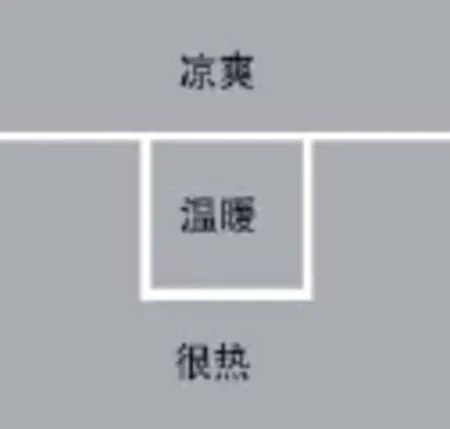

依据太阳辐射热的投射方向,建筑物在不同朝向上必然存在不同的温度区域(图5)。此外气体受热后的对流运动及建筑内部各功能间产热量的差异,必定导致了整体在垂直向度上温度的差别。按照水平与垂直向度上的温度差别,有效协调功能在三维空间内的复合,有效提升生态效能。在垂直向度上,可以把裙房分为低热、中冷和顶热3个区域(图6)。与城市基面联系紧密的一层空间可将高端零售等高价值低人流业态布置在内。同时借用综合体与公共空间的连通口,将其补充为内部空间向外的散热通道。在中冷区域可以引入对空间物理舒适度要求较高的零售、休闲、餐饮等业态。最后,在裙房最高层安排电影院等输出热负荷小,同时对制冷需求较低的业态(图7)。

图4 依据环境要素差异的功能组合

适应温度分区的功能组合,同时也能够有效引导综合体空间内的人流分布。在裙房内将以步行串联的零售功能布置在一层,影音娱乐等功能设置在中部与顶部,在合理引导使用者流线的同时也可增加一层零售功能的人流量[5]。

3 综合体高层主楼空间的功能复合策略

3.1 适应界面环境要素差异的功能组合

城市综合体的主楼部分包括商务写字楼、高级宾馆、可出租公寓这三大系统以及一些服务辅助设施。对于有大量使用者长时间停留的商务写字楼空间可布置在南向,能够有效得到自然采光和通风。将使用效率不高,对空间物理舒适度要求不高的储藏室、资料室、会议室等功能区域布置在西向,能够利用热辐射缓冲带的作用,减弱太阳西晒的影响。

在相关规范要求下,公寓必须保证1间朝南的卧室。按照相同的规则,公寓的客、卧房间应该考虑放置在南向,而厨卫、餐厅等使用时间不多,热舒适性要求低的用房应可以布置在另一侧[6]。

宾馆客房作为需要保证一定空间舒适性的功能,主要布置在主楼的南向区域,以满足自然采光和通风的需求。在酒店的配套设施中,根据各个功能间使用方式的不同可分为3种类型。餐饮空间、休闲设施布置在楼层南向,以获取良好的光照与通风。对于使用者密集,自身发热量较大的会议、娱乐等功能区域设置在北向。厨房、设备间对空间舒适度几乎没有要求,可作为缓冲带布置在建筑东西两侧。

图5 水平温度分区

图6 竖向温度分区

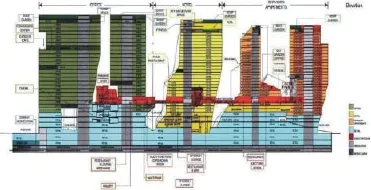

3.2 适应高层体形的竖向功能分区

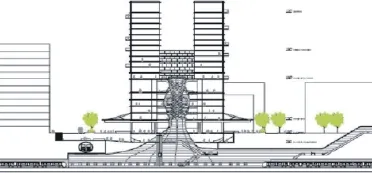

由于需要考虑其抗震、抗风以及结构自重等建筑性能,高层建筑在设计中具有一定的自主性,相对裙房来说在设计上受建筑技术的影响和限制较大。从生态效能上来看,高层建筑的形体会对风环境产生巨大的影响,通过合理的功能复合与高层形体有机结合,能够减少形体所造成的下降风流,改善地面小气候(图8)。因此城市综合体在高层部分的功能复合需要考虑高层建筑体形的影响,并进一步影响其生态效能。

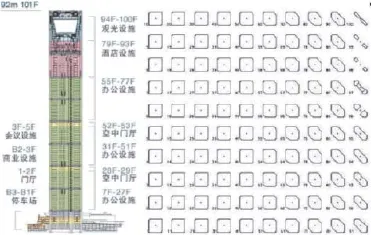

超高层主楼由于在抗风、抗震等结构方面的难度要求,其标准层平面常常随着高度的增长而逐渐缩小,使得超高层主楼不同标准层间的平面尺度存在差异。办公功能适应平面能力较强,在布置时有较大的自由度。酒店中一些大人流量的会议、商务设施一般和裙房结合设置,对景观要求较高的餐饮和空中餐厅大多布置在较高的楼层中(图9)。顶部空间尺寸狭小,电梯和辅助功能占据了大部分空间,但由于顶层的视线开阔,可以设置瞭望台、空中餐厅等注重体验的功能。

图7 香港朗豪坊竖向功能分区示意图

3.3 利用辅助功能的缓冲作用

辅助功能所占据的空间是使用者较少使用的空间,比如楼梯间、储藏室、卫生间、地下停车库等,可作为主要空间的缓冲区。从降低辐射得热的角度看,辅助功能可以将其沿主体建筑东、西向布置,以降低使用者主要活动空间的直接太阳辐射得热。另外,当缓冲区设置在南向时,可利用自身辐射为周围的主要使用空间提供热量。当其朝向东、西、北时,它可以减少围护结构的热损失。这些策略更多的是被动接受或直接利用可再生能源,没有或者很少采用机械和动力设备[7]。

4 综合体地下空间的功能复合策略

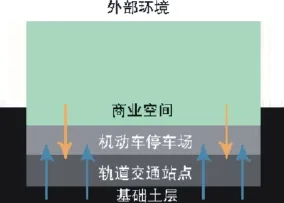

4.1 交通功能作为生态缓冲基础

综合体在高密度城市环境中作为人们开展工作、文化、艺术、休闲等活动的物质载体,不可避免地要承担城市部分的交通职能。这些为城市综合体带来人流的交通功能对地下空间的开发起到了基础作用,其空间由于并非使用者长期使用的场所,故没有严格的物理舒适度要求。常常将它们布置在地下环境品质最低的底层空间,空间的混凝土结构在深层土壤与建筑物楼地面间自然形成了气候缓冲区(图10)。通常在城市综合体功能布局中,将出租车上下客区安排在地下一层,轨道交通站点设置在地下二层。

图8 Sliced Porosity Block主体功能布局

图9 环球金融中心功能竖向分区及平面演化

4.2 中庭作为商业功能的生态腔体

地下空间由于表面有热惰性较好的覆土层,能够有效地隔绝外部热量传导进入,因而相对地面层更为凉爽,适宜布置有大量使用者同时活动、产热量巨大的商业功能。通过案例调研可以发现,地下一、二层以零售商铺为主;地下二层设置餐饮区。这些使用者长时间停留的地下空间,由于空间位置所限,难以受到太阳直射,无法自然采光与通风。综合体的中庭由于在维护结构上常常选用透明性较高的材料,从而获得了良好的导光性能,可以将自然光照导入到建筑的中心部。同时,其通高的剖面形式也易于进行热压通风,帮助地下一、二层空间进行自然通风。如巴黎OSMOSE车站项目,它是一个包括地铁站、联运枢纽、公共广场、商业、办公、休闲和居住等多项城市功能的交通枢纽综合体。在该设计中,设计师提出:地铁+混合使用+高密度+太阳=零排放的理念。利用一个符合空气动力学的中庭,作为联系地下线性的地铁站空间与地面的生态腔体空间(图11、12)。

图10 生态缓冲基础示意图

图11 巴黎OSMOSE车站的生态腔体中庭

图12 巴黎OSMOSE站的剖面图

5 结语

在环境和能源问题日益严峻,生态伦理得到广泛尊重的今天,城市综合体的低碳设计急需我们从学科视角和职业使命出发对这一话题不断进行讨论和思考。生态设计思想的核心内容即:通过设计,最大限度地减少资源和能源的消耗,确保系统的整体生态效益最大[8]。从功能复合的角度进行探索,既能反映综合体的共性特征,也利于在设计前期的低碳策略实施,希望通过对低碳综合体设计的不断探索,为改善社区环境,建设低碳城市做出贡献。

[1]穆康,刘京,李芳芳,等.城市综合体建筑人为排热及热湿气候动态预测[J].哈尔滨工业大学学报,2015,47(2):31-36.

[2]王东,WangDong.关于城市综合体建筑的可持续性设计分析[J].城市建筑,2014(26):13.

[3]董贺轩,卢济威.作为集约化城市组织形式的城市综合体深度解析[J].城市规划学刊,2009(1).

[4]吴彦波.被动式建筑设计策略研究[J].城市建筑,2015(20):43.

[5]尹旭屹.城市建筑综合体的可持续性设计研究[J].城市建设理论研究:电子版,2014(29).

[6]陈雪明.基于微气候适应性的综合体设计策略研究[D].天津大学,2013.

[7]宋晔皓,王嘉亮,朱宁,等.中国本土绿色建筑被动式设计策略思考[J].建筑学报,2013(7):94-99.

[8]王桢栋,陈易.高密度人居环境下城市建筑综合体布局中的生态策略[J].住宅科技, 2011,31(1):27-31.

Study on the Function Recovery Strategy of Urban Hopsca Based on the Low Carbon Concept

Urban hopsca in densely populated residential environment will have a huge impact on the surrounding community environment, while the green urban hopsca design based on low carbon concept has important realistic signifi cance for the sustainable development of the city. Based on the low carbon concept, the paper analyses the different environmental requirement scale for different functions among hopsca, and studies the function recovery strategy which is benefi cial to the green design of the hopsca from such three aspects as the podium space, high-rise space and underground space in order to play a guiding role for the design.

urban hopsca, low carbon, function recovery, passive design

2016-09-19)

扈龑喆,同济大学建筑与城市规划学院讲师、博士研究生、国家一级注册建筑师,高密度人居环境生态节能教育部重点实验室;李乐,同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生。