吐鲁番文书所见“麹郎某某”试释*

2016-06-05黄楼

黄 楼

吐鲁番文书所见“麹郎某某”试释*

黄 楼

吐鲁番所出麹氏高昌文书中,有些麹姓人员在姓名中加注“郎”字,“麹郎某某”这一用法目前仅见于麹姓。通过对“麹郎欢悦”等词语的考释,可知“麹郎某某”中“郎”实为“侍郎”一官的省称。“麹郎某某”的称谓,证明麹氏高昌时期,负责传宣王令的侍郎之职,主要由世家大族子弟充任,但是麹氏居于绝对多数,并在身份、地位上有别于他姓侍郎。这与麹氏高昌的门阀大族统治特色基本一致。

麹氏高昌 吐鲁番 侍郎 郎

现存吐鲁番文书中,有不少为麹氏高昌时期的官私文书。麹氏高昌为汉人建立的地方性政权,通行汉文。文书格式与内地大同小异,但也有部分词汇或用法仅见于高昌当地。例如,在高昌文书中,有些麹姓人员,往往在姓名中加一“郎”字,如“麹郎延武”、“麹郎欢悦”、“麹郎文玉”等。这一用法仅见于麹姓,其他姓氏成员身上则没有发现。王素先生最早注意到这一问题,认为这是麹氏高昌时期的独特称谓,并推测“当时在姓名间注一‘郎’字,具有作为高昌王子弟身份标志的含义。”*王素:《高昌史稿》(统治编),文物出版社,1998年,第384页。这一观点颇有启发意义,但是没有得到相关文书的直接证明,故本文拟结合出土文书,就此问题展开进一步的讨论。

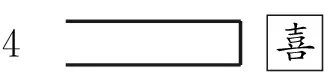

吐鲁番文书中在姓名中间加注“郎”字的用法目前仅见于麹氏,从时间上看,多集中于麹氏高昌后期。为研究方便,现将吐鲁番文书中出现“麹郎某某”的文书条列如下:

(一)《高昌元礼等传供食帐(四)》[73TAM517∶04/3(a)]*唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》图文本,第壹册,文物出版社,1992年,第266页。

(二)《高昌重光三年(622)条列虎牙氾某等传供食帐(二)》[66TAM50∶9(b)]*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第377页。

7十月廿八日,麹郎阿住传,麻叁束壹拔(把),供大

(三)《高昌高宁马帐(二)》(69TAM142∶4)*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第409页。

(四)《高昌诸臣条列得破被氈、破褐囊、绝便索、绝胡麻索头数奏(二)》(72TAM155∶36,38)*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第430页。

(五)《高昌将显守等田亩得银钱帐》[67TAM78∶17(a)、18(a)、19(a)、28(a)]*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,文物出版社, 1994年,第42页。

(六)《高昌延寿十七年(640年)屯田下交河郡、南平郡及永安等县符为遣麹文玉等勘青苗事》(73TAM519∶19/2-1)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第71页。

(七)《高昌义和二年(615)七月马帐》(72TAM151∶58)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第91页。

15 马,麹郎欢悦黄马,左寺瓜马,校郎延护留马。

(八)《高昌买驮、入练、远行马、郡上马等名籍》(72TAM151∶56)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第96页。

1 建武苏司马、麹郎延武、麹郎欢悦、侍郎元护、虎牙孝

(九)《高昌某岁供作文书》(72TAM151∶106/1,106/2)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第103页。

(一〇)《高昌付张团儿等银钱帐》(二)(86TAM388∶21-1)*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,新疆人民出版社,1997年,第74页。

(一一)《高昌付张团儿等银钱帐》(三)(86TAM388∶22-2)*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第75页。

(一二)《高昌付张团儿等银钱帐》(四)(86TAM388∶21-2)*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第75页。

付威远明元;银钱贰文,付麹郎明嵩;银钱伍文,付常侍麹元岳;银钱

(一三)大谷一四六七《高昌国官厅文书断片》*小田义久:《大谷文书集成》第1卷,东京:法藏馆,1983年,“释文”第46页。

1 麹郎 □

上述十三片文书中均出现“麹郎某某”这种特殊的称谓。绝大多数文书有确切来源,分别出土于阿斯塔那517号、50号、142号、155号、78号、519号、151号、388号墓,前后时间相差数十年,表明“麹郎某某”是一个比较普遍的用法,而非某个人的随意性记录。麹氏是高昌的大姓,文书中多见,但是在姓名中加注“郎”字的仅此数例,又说明“麹郎某某”为部分麹姓人群的特定用法。

关于“郎”的含义,由于姓名加注“郎”字,仅见于高昌王姓麹氏,王素先生据此推测“郎”字为麹氏高昌王族子弟的标志。这种观点有一定的合理性,但是在文书中也遇到一些难以解释的问题:

首先,姓名加注“郎”的麹姓人员在另外一些文书里不加注“郎”字。以“麹郎欢悦”为例,《高昌义和四年役课条》(72TAM151∶16)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第102页。第1行、《高昌合计马额帐》(二)(72TAM151∶98)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第95页。第6行皆作“麹欢悦”,无“郎”字。如所周知,麹伯雅延和末年高昌发生政变,政变者驱逐麹伯雅,改元义和。《高昌义和二年七月马帐》、《高昌义和四年役课条》同属政变者当权时期,却一作“麹欢悦”,一作“麹郎欢悦”,写法并不统一。又如“麹郎阿住”,在《高昌买驮、入练、远行马、郡上马等人名籍》第7行作“麹阿住”,也不带“郎”字。若“郎”字为其王族标志,则不当存在或加或不加的情况。

其次,文书中不少已经确知属于麹氏王族的成员,却不加注“郎”字。麹伯雅在即位之前出任高昌令史等要职,在高昌官文书中屡有出现,但没有加注“郎”字。文书《高昌麹季悅等三人辞为请授官阶事》是高昌王族成员麹季悦、麹相岳等三人请授官职的辞状。其辞云:“加是麹王族姓,依旧法,时若(下残)即得异姓上品官上坐。”此件文书属于延昌末期,与前举麹文玉勘青苗文书时代相近。但麹季悦、麹相岳均不作“麹郎季悦”、“麹郎相岳”。

再次,前引《高昌付张团儿等银钱帐》所存四片残卷虽然文字不多,却一下子出现麹郎雍、麹郎受儿、麹郎欢武、麹郎财欢、麹郎明嵩5人。帐面上多为“付银钱壹文”,远低于通事的10文银钱、道人的15文,禅师的8文。若5人皆为王族子弟,似不当如此之少。

因此,“麹郎某某”的称谓,虽然与麹氏有关,但未必是麹氏王族子弟的专用称谓。关于“麹郎某某”中“郎”字的确切含义,我们或许应该转换思路,从“郎”字的本身含义去寻求合理答案。

在古代,“郎”字主要有两种含义:一是对男子,特别是青年男子的美称;一指官职,即郎官。

“郎”字作为男子的美称,在三国魏晋时即已多见。孙策年少时被江东士民称为“孙郎”,周瑜二十四岁时,吴中皆称“周郎”。西晋潘安以貌美被称为“潘郎”,北周独孤信亦被军中称为“独孤郎”。魏晋时期“郎”字皆指青年男子,那么文书中的“麹郎某某”,“郎”字是否也表示对年轻男子的美称呢?首先,高昌地区确实用“郎”作为男子的称谓。例如《高昌囗污子从麹鼠儿边夏田、鼠儿从污子边举粟合劵》(60TAM326∶01/7,01/8)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第251页。中麹鼠儿即被称“麹郎”。《新获吐鲁番出土文献》所收《唐书信》(2005TST40、43)、《唐吕致德租田契契尾》(2001SYMX1∶1-2)也有“牛郎”*荣新江、李肖、孟宪实:《新获吐鲁番出土文献》,中华书局,2008年,第267~268页。、“白郎”*荣新江、李肖、孟宪实:《新获吐鲁番出土文献》,第373页,据同墓所出文书《武周天授二年(691)腊月吕索修欠钱文书》(2001SYMX1∶3-1),“白郎”或即欠钱文书中的知见人白神子。等称呼。但是,吐鲁番地区姓后加“郎”的用法与内地又稍有不同。内地“郎”字一般用于年轻男子,吐鲁番地区则可指老年男子。阿斯塔那4号墓所出《左憧憙墓志》载志主左憧憙卒时57岁,同墓所出《唐咸亨四年(673)左憧憙生前功德及随身钱物疏》[64TAM4∶29(a)]径称“左郎”*《吐鲁番出土文书》图文本第叁册,文物出版社,1996年,第208页。。阿斯塔那5号墓出土《唐李贺子上阿郎、阿婆书》*《吐鲁番出土文书》图文本第叁册,第201—206页。,其中“阿郎”或指父亲,更是年老男子。从上述情况推断,“麹郎某某”中“郎”字应不是对男子的美称。

“郎”字在古代第二种用法即指官职。“郎”官始置于战国,原为护卫陪从、备顾问差遣的侍从之职,是帝王侍从官议郎、侍郎、中郎、郎中的通称,隶于郎中令。汉代李广、张骞、傅介子、郑吉、甘延寿、陈汤、苏武等均曾以郎官起家。我们注意到,《高昌延寿十七年(640)屯田下交河郡、南平郡及永安等县符为遣麹文玉等勘青苗事》属于正式的官文书。一般情况下,官文书中奉使办差者都要书其官衔。“麹郎文玉”中的“郎”会不会是某个高昌的职官呢?若“郎”为官职,高昌官制中含有“郎”字的有侍郎、郎中、中郎、谏议郎等,那么,此处“郎”是上述诸“郎”中某官的简称,还是“郎”本身即为独立的官职?“麹郎延武”、“麹郎”、“麹郎文玉”等资料相对匮乏,而“麹郎欢悦”或“麹欢悦”则见于多件文书,故我们可以选择用麹欢悦作为研究的突破口。

“麹郎欢悦”所在的《高昌义和二年(615)七月马帐》、《高昌买驮、入练、远行马、郡上马等名籍》皆出土于阿斯塔那151号墓。墓中文书有纪年者起高昌延和八年(609),止于高昌义和五年(618),其中分量最大的是一批马帐文书,由于年代极为相近,不同文书中人名多可互见,故可通过比对文书,推定相关人名的全名或官称等。为研究方便,现仅条列诸文书中相关行内容,余不赘引。

《高昌义和二年(615)七月马帐》(72TAM151∶58)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第91页。:

8 合 马卅匹 付氾 次十八日,麹伯养黄马,

9 张欢悦瓜马,右卫寺赤骠马,外啒青马,永安公主寺赤马,冯明老

15 马,麹郎欢悦黄马,左寺瓜马,校郎延护留马。

义和二年七月十八日的马帐中存在两个欢悦。一个是“麹郎欢悦”,另一个则作“张欢悦”。二人在同一日进马,很可能还相互认识。同一件文书中存有两“欢悦”的情况在此批文书中另一件文书中也得到佐证。

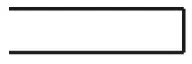

《高昌合计马额帐》(72TAM151∶99,100;98)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第94、95页。:

(一)

(二)

此件文书残成两片,实为一件。两片文书亦同时存在两“欢悦”。一为“麹欢悦”,一为“张欢悦”。“麹欢悦”即前件提及的“麹郎欢悦”。除上述两件文书外,在同墓所出另外一件上马帐中也提到两“欢悦”,但却是另外一种写法。

《高昌某年郡上马帐》(72TAM151∶59,61)*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第93页。:

1 郡上马:丁谷寺瓜马,田地公寺余马,东许寺赤马,韩统寺

3 和长史洛马,西主寺赤马,将阿婆奴赤马,侍郎欢悦青马,谏

9 员寺黑马,明威庆武赤马,主簿欢悦瓜马,杨太伯瓜马,

此片文书虽无明确纪年,但其中人名、寺名多见于《义和二年七月马帐》,当相去不远。特别值得注意的是,同一件文书在第3行、第9行出现两个“欢悦”。一为“侍郎欢悦”,一为“主簿欢悦”。盖上马帐中两人皆叫欢悦,记帐者为了表示区分,特意以官职相区别,写成“侍郎欢悦”、“主簿欢悦”。因为“麹郎欢悦”中有一“郎”字,而“侍郎”在官职中属于“郎官”中的一种,故可推知“侍郎欢悦”所指即“麹郎欢悦”。文书中所提及的“张欢悦”应即所谓的“主簿欢悦”。阿斯塔那103号墓所出《高昌卫寺明藏等纳钱帐(二)》[68TAM103∶18/2-2(b),18/11-3(b)]*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第120页。在文书粘接缝背面骑缝签署“欢悦”二字,此“欢悦”或为“主簿欢悦”,亦即张欢悦。

诚然,“欢悦”是高昌人喜用的名字,文书中出现的频率很高。已知道的有“王欢悦”*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第366页。、“郭欢悦”*《吐鲁番出土文书》图文本第叁册,第187页。、“令狐欢悦”*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第74页。、“石欢悦”*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第44页。、“冯欢悦”*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第85页。、“康欢悦”*小田义久:《大谷文书集成》第1卷,“释文”第138页。等。但是,同一墓所出两组文书中,在短短的二三十人的名单,每组都出现两个“欢悦”,存在第三个或第四个“欢悦”的可能性微乎其微。我们可以基本比定出文书中“麹郎欢悦”即为“侍郎欢悦”,“郎”即“侍郎”的省称。

高昌国的“侍郎”虽与同期隋唐等中原王朝的侍郎同名,实际上差异也很大。祝总斌先生认为侍郎是高昌国重要官职,负责传宣高昌王口令,内地汉魏以后中书省有中书侍郎,“掌诰命”,有时称“通事郎”,高昌国“侍郎”很可能就是这类官吏。*祝总斌:《高昌官府文书杂考》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》第2辑,北京大学出版社,1983年,第467页。前举文书中,高昌重光三年(622)十月廿八日“麹郎阿住”传供食帐,延寿十七年四月九日“麹郎文玉”前往诸郡戡查青苗事。“麹郎阿住”、“麹郎文玉”等所行事与“侍郎”完全一致,这就进一步佐证“麹郎某某”中“郎”即“侍郎”之意。

为什么麹姓侍郎多写作“麹郎某某”,而其他姓氏侍郎则无此称谓?虽然相关资料不多,但也有一些蛛丝马迹可寻。

麹氏高昌实行的是与内地类似的大族政治。除麹氏外,张氏、阴氏、索氏、令狐氏等都是高昌当地大族。为了巩固王姓的独尊地位,麹氏高昌在礼仪制度上也相应地采取一些举措来抬高麹氏,这在文书末尾官员的署名顺序上有非常明显的体现。

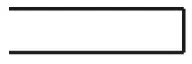

《高昌延和十二年(613)呈刺薪奏尾》(86TAM388∶22-421-521-321-6)*柳洪亮:《新出吐鲁番文书及其研究》,第70页。:

(前缺)

1 侍 郎 麹 □□

2 张 □□

3 延和十二年癸酉岁六月十三日呈刺薪

4 威远将军 麹 □□

5 麹 庆伯

6 马 原毂

7 辛 □□

8 严 □□

9 员 祀□

这片文书清楚地表明,高昌文书的签押位置上,在相同官职的条件下,如果有麹姓者,那么要把麹姓写在最前面。我们知道,官员的押署时经常出现省略的情况。因此,在具体的行用过程中,“侍郎麹某某”同样也有省字的现象。在大谷文书中,我们就找到一份“侍郎”省作“郎”的例子。

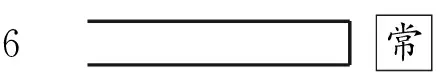

大谷二四〇六《高昌国官厅文书断片》*小田义久:《大谷文书集成》第1卷,“释文”第99页。:

文书第3行完整的写法应该是“某某将军、行门下事、侍郎麹延拖”,“事”、“侍”读音相同,书写是为避免重复感,省略后一“侍”字,单作“郎”字。侍郎本是门下官,此处署名强调“行门下事”,或许侍郎猥滥之后,只有带“行门下事”才是真侍郎。此点姑且不论,但是“侍郎”可以省作“郎”,则可得到确认。在官职中没有“行门下事”的时候,又将如何省写呢?理论上应该署作“郎麹某某”。但是如前所述,高昌文书中遇到“麹”时已经有意识地作了拔高。把麹姓侍郎排在他姓侍郎之前。那么,为了进一步突出“麹”姓至高无上的地位,还可以把“麹”进一步提前,放在“郎”的前面。由“郎麹某某”变为“麹郎某某”。此点我们在吐鲁番文书中也找到一个例证。大谷一四六七《高昌国官厅文书断片》*小田义久:《大谷文书集成》第1卷,“释文”第46页。:

(前缺)

1 麹郎 □

2 侍郎和 子

《高昌义和三年(616)屯田条列得水谪麦斛斗奏行文书》(67TAM364∶14)*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第388页。,文书末署名有“侍郎和”,若二者为同一人,则该件大谷文书约义和三年前后。从题署位置来看,“麹郎□”,应即“侍郎麹□”,麹某与和子虽然同为侍郎,但是参照《高昌延和十二年(613)呈刺薪奏尾》中麹姓侍郎署名情况。为了强调“麹”为王姓,不仅麹□署名在和子之前。而且还进一步把“麹”字提到“郎”字之前,变成“麹郎□”的格式。

隋唐时期侍郎为六部尚书副贰,地位尊崇,高昌地区“侍郎”则品秩较低。《重光元年(620)张仲庆墓表》云:“新除侍郎,迁东宫谘议参军,转长史”*侯灿、吴美琳:《吐鲁番出土砖志集注》,巴蜀书社,2003年,第328页。,“侍郎”品秩比第五等的谘议参军要低,约属第六等。高昌官制主要脱胎于魏晋官制。其“郎中”“中郎”等与魏晋大体一致,发展为外朝职事官,但“侍郎”仍大体保留秦汉时期郎官传宣王令、侍从左右的古制。隋唐时期,“郎官”一词虽然仍然存在,作为三省六部体系中诸部郎中、员外郎的统称。侍郎作为诸部郎中的长贰,品秩远在郎中之上。诸部郎中可简称“郎中”,但侍郎不可以简称为“郎”。当然,“麹郎某某”这种姓名中间加注官名省称的方法也不是高昌王国独有。中晚唐以后姓名中间加注“侍御”、“中丞”、“中郎”等省称官名的情况逐渐普遍*刘禹锡《刘禹锡集》卷二四有诗题《扬州春夜,李端公益、张侍御登、段侍御平仲、密县李少府畅、秘书张正字复元同会于水馆,对酒联句……》。孙光宪《北梦琐言》卷六“田布尚书事”条:“唐通义相国崔魏公铉之镇淮扬也,卢丞相耽罢浙西,张郎中铎罢常州,俱过维扬谒魏公。”王谠《唐语林》卷四:“张不疑进士擢第,宏词登科。当年四府交辟,江西李中丞凝、东川李相回、淮南李相绅、兴元归仆射融,皆当时盛府。”其中张侍御登、段侍御平、李中丞凝、李相绅、张郎中铎等皆为姓名中加注官职省称。,“麹郎某某”可谓发其先声。

“麹郎某某”这一表达方式并非孤例,我们注意到,在当时的寺庙文书中也有类似的称法。阿斯塔那378号墓所出《高昌延寿十三年(636)□头寺僧子入弘光寺行文书》(86TAM387∶24)*《新出吐鲁番文书及其研究》,第41页。:

2 合贰人,入弘光寺行。

3 □□十三年丙申岁二月十日

最后,还要指出的是,“麹郎某某”这一写法到目前为止,仅见于麹氏。但是“侍郎”省作“郎”则另见于他姓,具有一定的普遍性。

《高昌传判麹究居等除丁输役课文书》(66TAM48∶42,50):*《吐鲁番出土文书》图文本第壹册,第346页

这片文书同出于阿斯塔那48号墓,麹究居、马养儿、辛堆奴、曹武宣等多人人名同时见于两片文书,二件文书密切关联。第一片文书定名《高昌传判麹究居等除丁课文书》,第二片文书残缺严重,但第6行最后残存“除”字,当亦属除丁输课役文书,文书整理者定名为《高昌侍郎庆叙官员名籍》,此一命名并不准确。这里值得注意的是,两件文书中都有“郎孟礼”。“郎孟礼”上一人为“侍郎怀伯”,二人在免除课役上待遇相同,俱除丁输一年。故推测“郎孟礼”即“侍郎孟礼”的省称*冻国栋先生在《麴氏高昌役制研究》一文中亦疑文书中“郎孟礼”之“郎”为“侍郎”省称,与本文结论暗合。参冻国栋《中国中古经济与社会史论稿》,湖北教育出版社,2009年,第94页。。从孟礼的例子来看,“郎”作为“侍郎”省称并不仅用于麹氏。

麹氏高昌的侍郎虽然品秩不高,但是位置非常关键。外出则代表朝廷,居内口含王言,仕途光明,是高昌大族子弟最热衷的入仕之官。侯灿先生曾经指出:“王国侍郎又省称侍郎。‘侍郎’一职所见频出,多达二十五次。墓表墓志所书有姓名可考者,多系大姓望族,其中张姓占了绝对优势,史、高、阴、鞏等望族亦有不少,所迁官职都在中、上等级以上。由此推知,此种官职当是王国的高门世族子弟除官的基础职务。”*侯灿:《麴氏高昌王国官制研究》,《文史》第22辑,1984年,第68页。侯灿先生上述结论建立在实证基础之上,言之有据,但是“张姓占了绝对优势,史、高、阴、鞏等望族亦有不少”的结论却颇令人生疑。我们知道,麹氏高昌具有门阀大族统治色彩,王国令史等重要官职多任命麹氏子弟充当。从常理推断,“侍郎”这种接近皇权的官职,人数最多者应该是麹氏而非张氏或其他姓氏。但是,在侯灿先生的统计中,作为高昌第一大族和王族的麹氏反而微乎其微,几乎可以忽略不计。这一反常现象今天得到解释。盖麹氏充当侍郎者,在文书中会更习惯地写成“麹郎某某”。今将“麹郎某某”考订出“郎”即“侍郎”省称后,本文所列举的“麹郎某某”已有十余人,是高昌各大族中人数最多的。

就目前文书情况来看,“麹郎某某”这一表达方式,基本上处于高昌中后期。含有“麹郎某某”的文书有义和、重光、延寿三个年号。阿斯塔那388号墓所出《高昌付张团儿等银钱帐》中集中出现麹郎雍、麹郎受儿、麹郎欢武、麹郎财欢、麹郎明嵩等5人。文书没有明确纪年,同墓所出文书有纪年者为高昌延和十二年(613),又《银钱帐》片(四)中“常侍麹元岳”,见于前引《高昌买驮入练远行马郡上马等人名籍》(义和年间),“康善财”见于《高昌延寿十四年(637)兵部差人看客馆客使文书》[72TAM171∶12(a)]*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第76页。,“高欢岳”见于《唐焦延隆等居宅间架簿》[72TAM152∶33(Sa)]*《吐鲁番出土文书》图文本第贰册,第149页。,其年代应在延寿中,也即高昌后期。由于高昌文书残片总量比较有限,类似马帐、银钱帐等帐簿主要在高昌中后期,这种称谓情况是文书局限所致,还是表示“鞠郎某某”是义和以后才出现的一种称谓,目前还不能作出进一步的判断。高昌后期发生了的义和政变,但是政变者已无法考证。今从“麹郎某某”的行用情况来看,义和、重光、延寿这三个年号之间,麹氏在称谓上的独尊地位并没有发生变更,这同王素先生关于义和政变为麹氏王族内部权力争斗的观点具有一定的暗合性。

综上,关于高昌文书中屡次出现麹氏姓名中加注“郎”字的问题,我们可以作出如下结论:高昌文书中麹欢悦可以写作“麹郎欢悦”或“侍郎欢悦”,而“麹郎阿住”、“麹郎文玉”传宣王命、奉使地方,亦属王国“侍郎”的职掌,故文书中的“麹郎某某”,“郎”并非高昌王族子弟的标志,而是“侍郎”一官的省称。高昌文书所见姓名中间加注“郎”字称谓的目前仅见于麹氏,这是高昌文书的一种习惯用法。“麹郎某某”的称谓比中晚唐姓名中间加注“侍御”、“中丞”等官名省称的做法要早一百多年。“麹郎某某”这一称谓也证明麹氏高昌时期,负责传宣王令、奉使地方的“侍郎”一职,虽然以世家大族子弟居多,但是麹氏仍然居于优势地位,并在身份、地位上有别于他姓侍郎。这与麹氏高昌门阀大族统治的政治特色基本一致。

A Tentative Explanation to Qu Lang ×× in Turfan Documents

Huang Lou

There excavated Qu Shi Gao Chang Documents where some of persons with the surname Qu“麴”used Lang “郎”after it, Qu Lang ×× this usage was only seen in Qu surname. we could know the word Lang of Qu Lang ×× in fact was short for the office Shi Lang“侍郎” through the study of the words Qu Lang Huan Yue“麴郎欢悦”. From this appellation Qu Lang ×× , we could prove that in Qu Shi Gangchang times the office position to convey king’s orders to Shi Lang“侍郎”had been given to apprentices from aristocratic families, however, the Qus occupied most in that, and different from other surnames on identities and status, which all the same as the characteristic of Qu Shi Gaochang nobles’ ruling.

Qu Shi Gaochang; Turfan; Shi Lang; Lang

第56批中国博士后科学基金面上资助项目“出土文献与唐代社会经济——以吐鲁番文书为中心”(2014M560826)。

吐鲁番学研究院博士后工作站 武汉大学历史学院)