规矩三光 四灵在旁 汉代墓室中的天象图

2016-06-05王煜

文 图/王煜

规矩三光 四灵在旁 汉代墓室中的天象图

文 图/王煜

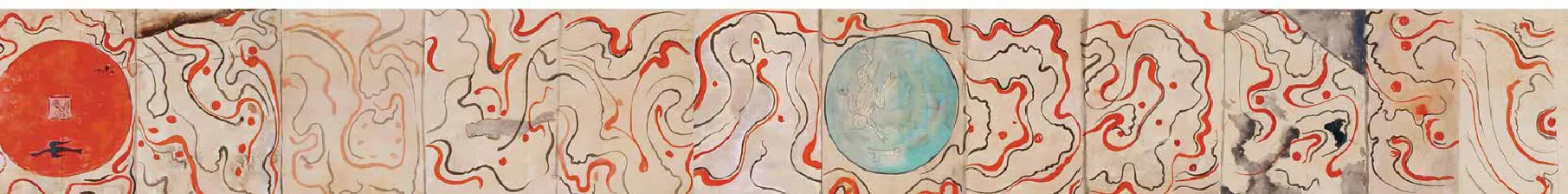

南阳出土汉画像石中的日月星象

按照文献的记载,秦始皇陵地宫应该是“上具天文,下具地理”。根据目前对战国秦代墓葬考古的认识,始皇陵地宫可能仍是传统的竖穴土坑式,因此它只有椁室,而没有墓室。“上具天文”在椁室中如何表现,目前还没有可以直接参考的考古材料。战国早期的曾侯乙墓出土的一件漆箱盖顶有用文字表现的二十八宿和北斗的图像,这样的图像理论上也可以移植到漆棺盖顶,不过至今考古中没有发现。西汉初期的马王堆汉墓中,将表现有天界日、月图像的帛画覆盖于漆棺盖顶,但并不为表现天象。西汉中期以后,随着横穴室墓的兴起,墓室壁画和画像砖、石的流行,墓室中的天象图才真正出现。

汉代墓葬壁画和画像砖、石中关于天象的图像十分丰富,但绝大多数都比较零散,只是某个和某些星象的呈现,这一方面是刻画时的用意,一方面是埋藏、破坏、出土等客观因素造成的。就目前所见的材料而言,我们可以把汉代墓葬中比较系统的天象图分为三个类型。

第一类姑且可以称之为“客观”天象图。称其“客观”并不是说它的内容近乎实际天象,实际上汉代墓葬中并没有真正客观的天象图,而是说它的表现手法“客观”,即直接用圆点表现星象,星象间没有连线、没有形象化的图像。

这样的墓室天象图始见于西汉晚期的两京地区。洛阳烧沟61号西汉晚期墓为一空心砖和小砖混砌墓,主室由空心砖砌成,主室前部脊顶的12方砖上绘有一幅连续的天象图。其中左起第1方和第7方砖上分别绘日、月,均为正圆形,日中有金乌,月中有蟾蜍。其余10方砖上以云气为底,绘有星象,星象皆由圆点(小圆圈)表现,其间没有连线。夏鼐先生曾经对每一方砖上的星象作过推测,但由于该壁画上的星象只是零散的点,实际情况不好定论。例如,夏先生将紧邻日像的第2方砖上的七星定为北斗,该七星虽具北斗形状,但显得很不规则,相比之下似乎第11方上的七星更具北斗之形。近来发掘的西安曲江翠竹园西汉晚期墓主要为小砖砌筑的墓葬,其墓室券顶上有天象图。从发表的图片上看有日、月及星象,隐约可见云气及四神。日、星象皆为红色,星象用圆点表示,其间无连线。从图片上我们完全不能确定具体有何种星象。这类天象图不仅出现在西汉晚期的两京地区,甚至远播至内蒙古中南部。在鄂尔多斯凤凰山墓地的一座东汉墓顶部也绘有天象图。其上绘有月象(正圆形,其中有蟾蜍和玉兔)、星象和云气,星象以小圆圈表示。在这幅天象图中我们能明确辨认者只有北斗(图上方正中横向七星,呈倒扣状,因第六星旁有一小辅星,与北斗第六星正好相合,可以判断为北斗)、毕宿(月象旁,是否与“月离于毕”的意思有关,待考察)等少数星象。

西安曲江翠竹园西汉晚期墓天象图 图①墓室券顶南部 图②墓室券顶北部(采自西安市文物保护考古所:《西安曲江翠竹园西汉壁画墓发简报》)

洛阳烧沟61号墓天象图摹本(采自王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》)

“客观”天象图最早见于西汉晚期的两京地区,东汉时期有所传播。由于其上的星象之间既无连线,亦无形象化的图像,除了北斗等最为重要的星象外,其他往往不能辨识。而且,除了那些特别突出而易于被人们描绘和理解的星象,其他星象是否在描绘时仅仅只是随意为之,而无具体所指,也是值得商榷的。

第二类我们姑且可以称之为“典型”的天象图。即星象的表现使用点间的连线再加上形象化的象征图像的方式,所表达的内容容易被辨识和理解。

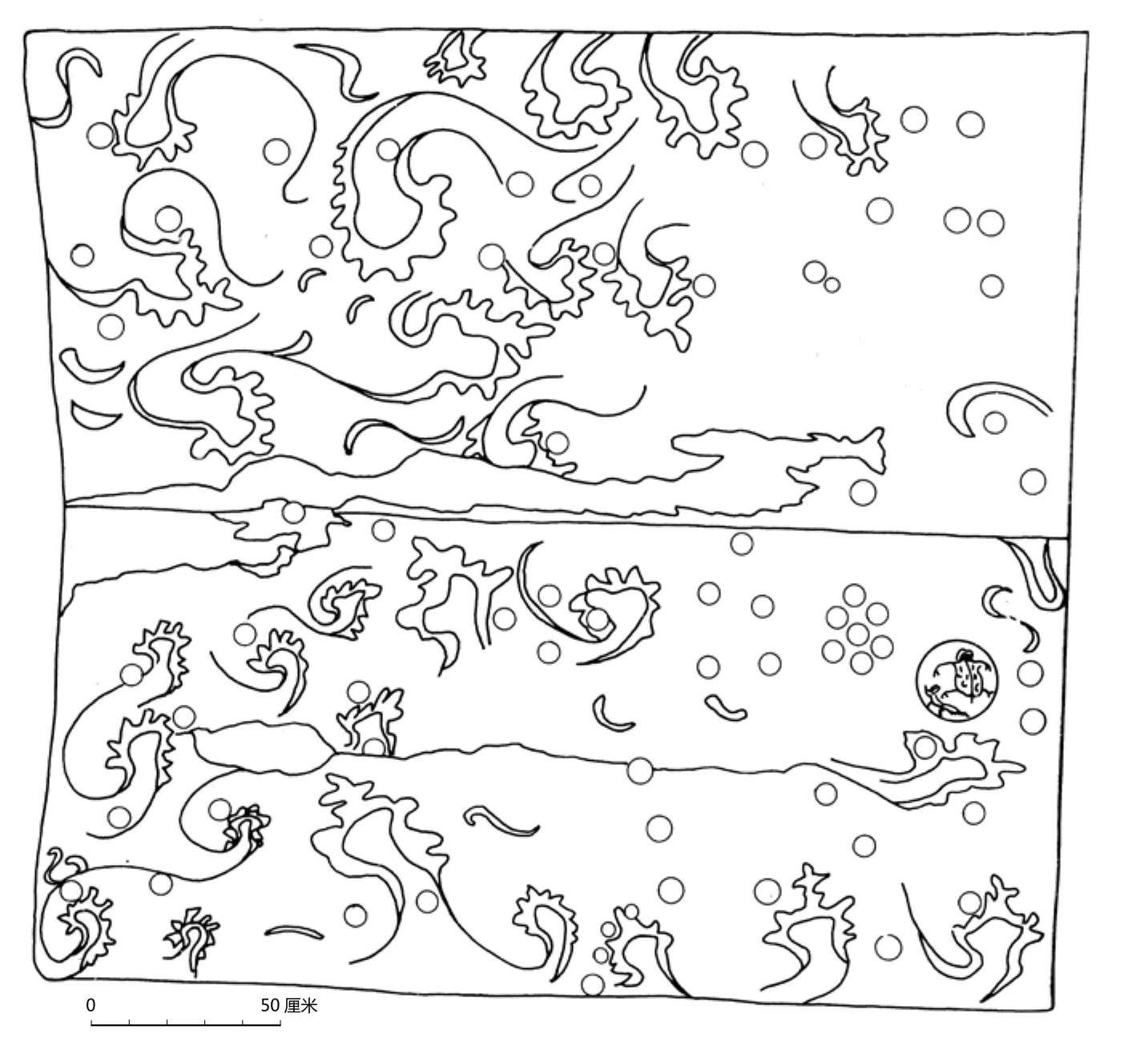

鄂尔多斯凤凰山汉墓天象图线图(采自魏坚编著:《内蒙古中南部汉代墓葬》)

西安交通大学西汉晚期墓天象图摹本及线图(采自陕西省考古研究所、西安交通大学:《西安交通大学西汉壁画墓》)

这类墓室天象图也是始见于西汉晚期的两京地区。西安交通大学西汉晚期墓为带斜坡墓道的中型砖室墓,主室顶部有一幅著名的星象壁画。壁画上两个同心圆的内圆内部绘有日月、云气和仙鹤,两圆间的圆环内则绘有四象二十八宿。星宿的表现方式为实际星象(或有简略,其间有连线)加上代表该星宿的人、物形象,有的则只有带连线的星象。而且四象和二十八宿之间也采取了一定的合并形式。如青龙七宿的前六宿(角、亢、氐、房、心、尾)直接以青龙形象整体表现(其间也带有星象),只有箕宿单独以一人持由星象构成的簸箕形的图像单独予以表现。白虎与朱雀也有类似情况,只是合并的星宿较少。合并后的星象一共18个左右(个别漫漶),排列顺序完全按照四象二十八宿而来,因此在形象化图像的配合下完全可以逐一识读。近来发掘的洛阳尹屯新莽时期墓为小砖构砌的砖室墓,中室顶部藻井中绘日、月与云气,四坡上大致按方位绘有二十八宿等星象,有些星宿的位置有错乱的现象,星象的表现也为带连线的星再加上象征星象的人、物形象。新莽时期至东汉早期的陕西定边郝滩壁画墓和靖边杨桥畔壁画墓的墓室顶部也有此类天象图,从已刊布的图片来看,其星象组合应该也是比较系统的。

洛阳尹屯新莽时期墓天象图线图,图中对星官的标注为李凇先生的观点,不代表作者观点(采自李凇:《中国道教美术史·第一卷》)

陕西定边郝滩壁画墓天象图局部(采自李凇:《中国道教美术史·第一卷》)

陕西杨桥畔壁画墓天象图局部(采自陕西省考古研究院、榆林市文物研究所、靖边县文物管理办公室:《陕西靖边东汉壁画墓》)

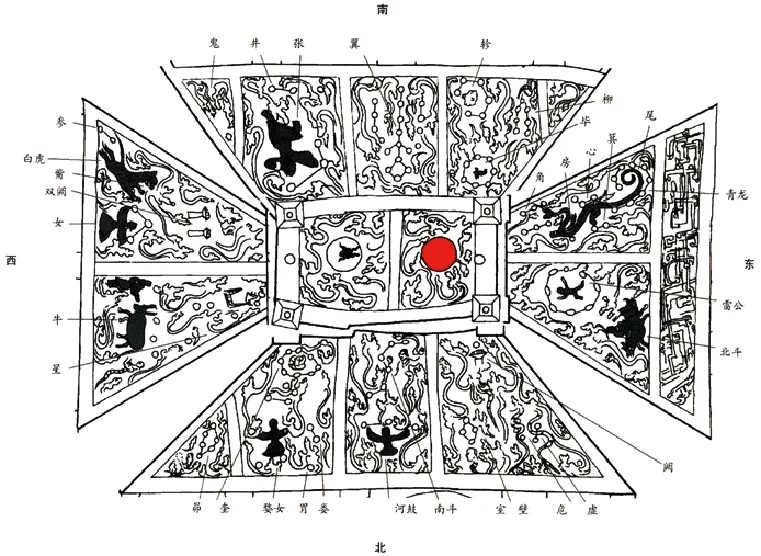

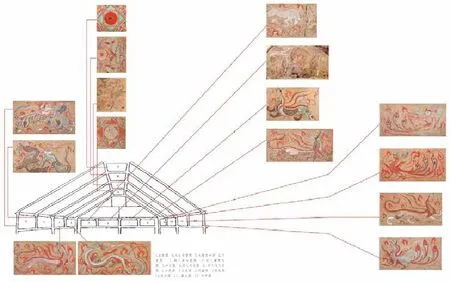

南阳麒麟岗画像石墓前室墓顶画像拓片及线图(采自黄雅峰、陈长山:《南阳麒麟岗汉画像石墓》)

第三类可以称之为“抽象”的天象图。即基本不刻画具体星象,而用象征化的人、物形象来予以表现,其系统性最强,这种系统可能并非实际天象的系统,而为人们观念中的系统。

河南南阳麒麟岗画像石墓中的天象图可为代表。该墓为砖石混砌,由并列的两个墓门、一个横长前室和并列的三个主室组成,墓内画像十分丰富。天象画像位于横长前室顶部,由九块条石组成,长3.8米,宽1.3米。其上满布云气纹,中心为端坐人像,面目不清,头戴三叉形冠。人像四周按方位环绕四象,青龙居左(以人像自身方位为准),白虎居右,朱雀在上,玄武在下。若站在墓中仰视画像,则十分切合东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武的天象配置,而且龙、虎头南尾北,龟、鸟头西尾东的设计也合乎天象。青龙、白虎两侧为汉画像中常见的人首蛇身的伏羲、女娲形象,伏羲捧日居东,女娲捧月居西,伏羲之外为北斗七星,女娲之外为南斗六星。四象、日月、南北斗有序组合在一起,无疑是一幅系统化的天象图。虽然该天象图没有完全按照天象来配置画像(南北斗不当在四象之外,也非对称分布),然而其严密的系统性是一目了然的。

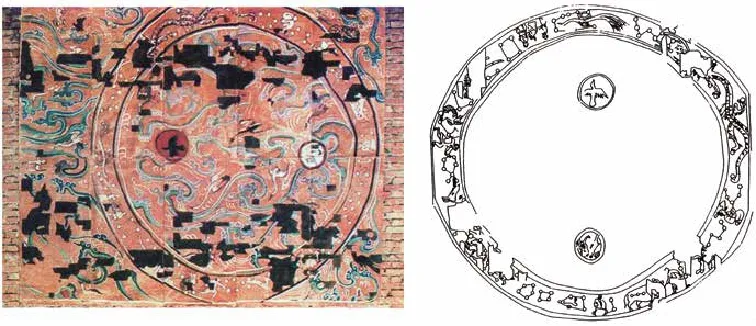

洛阳金谷园新莽壁画墓后室上部与墓顶壁画(采自王绣、霍宏伟:《洛阳两汉彩画》)

这幅天象图中的系统更加突出体现着当时人们的观念。中心的人像应为北极星的神像——天皇大帝太一,四周绕以四象,为四方天帝(五帝)夹辅太一的表现,两旁对置日、月,则表现了太一与阴、阳的关系,再外侧对称的南北斗也是司命辅佐太一的象征,整个画像的意义与太一崇拜和升天信仰有关。

四象的组合在汉代壁画和画像中十分常见,虽然来源于天象,而且出现的地方也大多与天界有关,但由于数量较多、运用广泛,在没有与其他天象图像组合时,还是不宜直接将其作为天象图来看待。洛阳金谷园新莽时期壁画墓后室四壁上部和顶部描绘有丰富的图像,墓顶上有日、月和龙衔璧、穿璧(汉墓中出现的璧的图像,尤其在墓顶多与天界相关)壁画,四壁上部有四神(青龙、白虎、朱雀、玄武),也应该是一套与天象有关的壁画。比较特别的是,其在四神中间,还加入了古代传说中另一套四方之神——东方句芒、南方祝融、西方蓐收、北方玄冥。后者可能反映了一些更早的观念,将两套四方神组合在一起,特别有意思。

上述三类天象图虽然在表现方式和观念的系统性上有一定差异,但其出现在墓葬中的意义可能有相同的背景,一般认为是为了在墓葬中营造一个与生前类似的环境,所谓“大象其生,以送其死也”。另一方面,当时的人们将天象图包括零散的一些星象描绘于墓室之中,是否表达着一种死后对天界的向往?至少上述的一些材料是有这样的意图的。

墓室星象中最常见的是北斗和二十八宿。北斗在汉代人的观念中为司命,掌管人的生死,并能助人升天成仙,而“二十八宿为日月舍”,是天上的驿站,墓室四壁的乘骑车马和神兽的出行队伍是否可以经过这些天上的驿站呢?我们愿意对此保持美好的想象。

(作者为四川大学历史文化学院副教授)