“文学图像论”视野下的中国“诗画关系”学术史重估

2016-06-03赵敬鹏

赵敬鹏

“文学图像论”视野下的中国“诗画关系”学术史重估

赵敬鹏

[摘要]“文学图像论”当属新世纪的“新学问”,就这项回应图像时代的课题而言,百年来的中国“诗画关系”研究,脉络清晰并且极具启发性。现代意义上的“诗画关系”问题域在20世纪20年代便初具规模,较之古代学术的价值在于突破了传统的文人雅趣。但是,由于脱离了文学现实,“诗画关系”研究自20世纪80年代之后,悄然演变为纯粹的文献考证与叠加。进一步研究表明,现代学人在与西学的对话中开创了“语-图”符号比较方法,由此留下了一份宝贵的遗产,这一方法既能够切中当前“文学危机”之肯綮,同时又是“文学图像论”自身的学理逻辑使然。

[关键词]“文学图像论”;“诗画关系”;文学危机;“语-图”符号

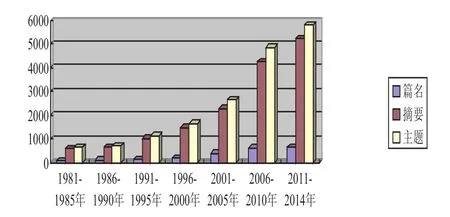

据调查显示,当今读者所青睐的已不再是“白纸黑字”,而是文学的图像作品①以温儒敏教授为首的学术团队,发起了“文学生活”研究,旨在调查中国社会的文学生产、流通与阅读状况等,产生了强烈的反响(当然,调查所涉及到的读者阶层、教育程度、职业、经济实力等一系列外在因素,决定了文学接受的复杂性)。其中,在“学校教育背景”的调查人群中,56%的中学生喜爱观看影视剧,而喜爱阅读文学书籍的只有12%;喜爱漫画、绘本等图文书的学生占到了52%,但喜爱纯文学作品的人数却仅为10%。详见黄万华:《学校教育背景下的大学生文学阅读状况调查》,《中国现代文学研究丛刊》2012年第8期。。这就是“图像时代”引发的“文学危机”,“文学与图像关系”因此迅速成为新世纪以来的“新学问”,学界以“文学图像论”准确凝练这一领域②中国知网的检索显示,自2001年以来,以“文学”与“图像”为主题的论文共计1707篇,仅2014年一年的发文量就超过了1991-2000年间发文量的总和。特别是2010年至今,围绕于“文学与图像关系”的探讨不仅频现各大报刊,而且数次召开了专门以此为主题的学术会议,产生较大影响的如“文学与图像关系”(南京大学,2012年)、“图像时代古典文学的视觉再现”(温州大学,2013年)、“思想的旅行:从文本到图像,从图像到文本”(北京师范大学,2013年)、“旅行的图像与文本”(复旦大学,2013年)、“东亚文化交流史中的文学与图像”(复旦大学,2015年)等。由此可见,“文学与图像关系”已然成为学界关心和热议的话题。参见赵宪章:《“文学图像论”之可能与不可能》,《山东师范大学学报》2012年第5期。。尽管此项课题极具现实感,实际上却并没有太多直接和现成的学术资源,因而需要研究者广泛涉猎并转换视角,例如中国关于“诗画关系”“言象意关系”的讨论,西方关于语言哲学、符号学、图像学与视知觉理论等。特别是百年来中国的“诗画关系”研究,脉络清晰并且极具启发性,我们有必要对其学术史作具体评析与深入探讨。

一、百年来“诗画关系”研究的问题域

总体而言,中国“诗画关系”的百年学术史可以划分为两个阶段:自20世纪20年代至70年代属于开拓期;而新时期至今则是发展期。第一阶段的学者或者将西学当作研究背景,以此切入中国的“诗画关系”;或者站在中国的学术立场上,反驳、纠正西学的谬误与偏见。现代学术意义上“诗画关系”的问题域由此初具规模,为第二阶段的进一步探讨打下了坚实的基础,具体包括:围绕诗与画“同质”“异质”,“广”“狭”的辩证关系;诗与画的关系史;诗与画相互摹仿的可能、局限以及美学评价标准①在中国现代学术史上,无数人参与到“诗画关系”的探讨中,这包括很多著名的学者,例如冯友兰通过比较诗歌与绘画的“远山”题材,阐述“本然样子之一与多”的观点;再如以“文史一家”著称的钱穆,其《理学与艺术》(1973年)也提及了“诗中有画”与“画中有诗”,前者即“王维始以诗境入画,遂开中国绘画之新生面”,而后者则是指“画中有意,画中有我”;又如徐复观的《中国画与诗的融合》(1965年),指出“诗由感而见,这便是诗中有画;画由见而感,这便是画中有诗”;等等。但是,就推进这一问题的研究深度而言,最大的贡献者莫过于朱光潜、钱锺书与宗白华等文学、美学领域的学人。。

首先,对在1920年初出茅庐的学者而言,他们受到了“欧风美雨”的洗礼,尝试站在中国立场上研究诗歌与绘画的辩证关系。例如滕固的《诗歌与绘画》(1920年)从媒介异同的角度切入“诗画关系”问题,认为诗歌表情达意的媒介是文字,而绘画的媒介则是色彩。虽然媒介有所不同,但诗歌与绘画还是紧密联系的,比如前者就“能够表现出空中的颜色”,即所谓的“诗中有画”。而首次援引莱辛《拉奥孔》及其“诗画异质说”来探讨“诗画关系”的学者,则是朱光潜先生。他指出,既然媒介困难可以被艺术家所征服,那么,莱辛所谓的“画只宜于描写,诗只宜于叙述”也就失之偏颇了。然后又以中国诗歌并举语象的现象为个案,进一步反驳莱辛,例如“大漠孤烟直,长河落日圆”“枯藤老树昏鸦”等,“诗人都在描写物景,而且都是用的枚举的方法,并不曾化静为动,化描写为叙述”,这些诗歌都引出了读者心中的画面[1](P110-115)。

其次,相较而言,滕固、朱光潜主要是从艺术类型、摹仿媒介的角度,对诗歌与绘画进行了比较研究,钱钟书则更关注诗歌与绘画的关系历史,即“中国传统批评对于诗和画的比较估价”,以及诗画互相摹仿的可能与不可能。这就是著名的《中国诗与中国画》(1940年)、《读〈拉奥孔〉》(1962年)二文。值得一提的是,《中国诗与中国画》并不满足于认识到诗歌与绘画在“性能”与“领域”上的异同,而是将目光转向历史上对诗画具体的“文艺鉴赏和批判”,由此反思流传甚广的“诗画一律”观点。具体说来,“中国传统文艺批评对诗和画有不同的标准:论画时重视王世贞所谓‘虚’以及相联系的风格,而论诗时却重视所谓‘实’以及相联系的风格”[2](P23)。换言之,在中国传统的文艺批评中,诗与画的标准存在较大的分歧,即“相当于南宗画风的诗不是诗中高品或正宗,而相当于神韵派诗风的画却是画中高品或正宗”[2](P28)。然而,钱钟书发现却没有直接回答这一重要问题,他希望日后出现“鞭辟入里的解释”,成就了这一领域的“钱氏之问”。

《读〈拉奥孔〉》一方面指出“诗中有画而又非画所能表达”,也就是说,并非所有“诗歌的画”(即语象——引者注)皆可入画,转化为一幅“物质的画”,好比“目送归鸿”一语;而且诸多嗅觉、触觉、听觉类的语象都比较“难画”或者“画不出”;此外,诗歌中的修辞从逻辑上讲属于“自身矛盾的谬语”,换言之,即广义的谎言,例如“木与夜孰长,智与粟孰多”之类的比喻,使人在脑海中浮现出“似是而非、似非而是”的情景,因而这些修辞是不能入画的,“或者说,‘画也画得就,只不像诗’”[2](P47)。另一方面,作者还补充了莱辛所谓绘画就是描写“富于包孕的片刻”,这不但可以在中国古代故事画找到例证,而且章回体小说“欲知后事如何,且听下回分解”的公式也符合“富于包孕的片刻”的道理。

就“诗画关系”的百年学术史而言,如果说20世纪西学东渐的第一批受益者是滕固、钱钟书等人,那么第二次西学东渐的成果则集中体现为80年代的“美学热”。主要因为当时大量的西方美学著作得以翻译出版,中国学界开始注重美学分支学科的建构,而且诗歌、绘画等具体艺术门类的美学理论也被提上了主要地位[3](P353-355)。在这一学术背景下,“诗画关系”研究进入空前的发展期。

借助中国知网期刊数据库,我们可以勾勒出“诗画关系”研究在新时期以来的发展历程,并总结这一阶段学术史的特点。如果将“篇名”带有“诗”“画”字眼的论文视为针对“诗画关系”的专题研究,那么“摘要”和“主题”涉及“诗”“画”的论文则属于泛论性质,其旨归主要是运用“诗画关系”来鉴赏文学或绘画。前者的年发文量在1980年以前是区区几篇,自2006年之后迅速增长到百余篇;而后者的年发文量则从20世纪80年代的几十篇增长到如今1500多篇②鉴于“诗画关系”领域的具体问题、概念大多包含“诗”与“画”,诸如“诗画一律”“诗画同源”“诗画异质”“诗中有画,画中有诗”等等,我们不妨以此二字分别作为论文的“篇名”“摘要”“主题”进行检索。中国知网的数据显示,1981-2014年间“篇名”“摘要”“主题”包含“诗”“画”的发文总量,分别是2280篇、15767篇、17850篇(调查数据截止2015年5月1日)。此外需要说明的是,这一统计并没有涵盖公开出版的著作,如果加上后者,得到的数据可能更为惊人。。继续分析上述中国知网的统计数据,我们还可以发现:1981-2014年间“篇名”“摘要”“主题”包含“诗”“画”的论文,分别有1028篇、5390篇、6103篇属于“中国文学”学科。很显然,作为发文量最多的学科,“中国文学”比“美术学”更关心“诗画关系”问题,而绝大部分学者从事中国古代文学(理论)的研究。只不过,这些研究成果除了在数量上急剧增加之外,在论域的开拓层面与具体论题的深入程度层面,并没有太多建树。

其中为数不多的亮点,是围绕“诗中有画”这一论题本义而展开的探讨。引发最近一次争议并且最具质疑精神的,当属蒋寅先生的《对王维“诗中有画”的质疑》(2000年)一文,我们不妨以此为例,评析这一阶段“诗画关系”研究的特点。蒋寅在梳理古今中外关于“诗画关系”的理解之后,肯定了莱辛《拉奥孔》的“诗广画狭”说,指出“诗中有画虽是诗家一境,但古人并不视之为诗中的高境界”,并以王维诗歌大多“无法入画”为由,拒绝将“诗中有画”充任评价诗歌的普遍标准。总的来说,蒋寅认为山水诗“天生就有一种画意”,无须以“诗中有画”过分强调[4]。与蒋寅商榷的学者大有人在,几乎关涉到前者论文的每一个论点甚至论据,例如“诗中有画”之“画”的含义,语象的描绘性是否等于绘画性,对莱辛观点的认同与否,以及“诗画异质”论、“诗广画狭”说与中国传统如何不兼容等。类似的论争,在很大程度上更新了人们对于“诗画关系”的认识,例如有学者从物质性因素与非物质性因素、技法与意蕴两个角度,指出绘画创作所遵循的“诗画一律”,实际上是画家的“自觉”选择[5]。

然而令人遗憾的是,由于忽略“图像时代”的文学现实,以及囿于“我注六经”的学术惯性,“诗画关系”研究演变成纯粹的文献考证与叠加①一篇论文动辄援引百余条参考资料,就是为了说明研究中国的“诗画关系”时,不可盲信莱辛的《拉奥孔》,这一做法属于对文献考证的过度“迷恋”。蒋寅《对王维“诗中有画”的质疑》一文,则从另外一个角度批评了新时期以来“诗画关系”研究,他认为这是“古典文学研究中课题重复和陈陈相因的又一个典型例证”。,三十年来虽然涌现了大量的研究论著,却基本上仍然在滕固、钱锺书等人所开辟的问题域中反复“打滑”。尽管如此,值得肯定的是,新时期以来的学者凭借开放与对话的心态,继续在西学的参照下研究中国的“诗画关系”。可以说,百年来现代学术史的重大意义,在于深度挖掘了“诗画关系”这一传统理论命题。

二、对古代“诗画关系”研究的突破

作为一种文艺现象,广义的文学与图像关系古已有之、屡见不鲜,这主要体现为二者的互相摹仿。而“诗画关系”研究,实际上是诗歌与绘画“互仿”创作实践的理论表征。尽管诗意画与题画诗早在宋代之前就已经出现,但是真正探讨“诗画关系”的著述却并不多见,不过也有少许经典名言,例如《唐朝名画录》对张志和诗意图的概括与评述,“随句赋象,人物、舟船、鸟兽、烟波、风月,皆依其文,曲尽其妙,为世之雅律,深得其态”等等。但是,当苏轼提出“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”,以及“诗画本一律,天工与清新”之后,“诗中有画,画中有诗”似乎成为了回答“诗画关系”的“标准答案”。而“诗画一律”作为影响极其深远的艺术观念,衍生出了诗歌是“有声画”、绘画是“无声诗”或者“诗如画”等花样繁多的代名词。如是,在重视“考镜源流”的中国学术传统中,苏轼也就自然被奉为探讨这一话题的鼻祖与权威②如果我们将“诗画关系”放在整个中国古代文学史、绘画史以及美学史的视阈中进行综合考察,那么就会有新的发现:随着诗歌与绘画在互相摹仿这一创作实践层面的日益密切,围绕二者关系的理论与批评随之增多。但是,“诗画关系”研究的滥觞与嬗变并非本文的主题,我们将另文探讨。。

需要指出的关键节点是,宋代及其此后的题画诗,与唐五代之前的画赞或咏画诗最大的不同之处在于前者从此题写在画面上,也就是说,诗歌与绘画共享同一个文本。文人画在宋代逐渐兴起并成为中国绘画的主流,时至明清期间又盛行写意画,因而“‘诗画一律’变成了‘诗画一局’,‘书画同源’变成了‘书画同法’”[6](P15),绘画对题画诗的依赖性愈发强烈,“以诗臆画”进而成为这一阶段观画不言而喻的“潜规则”,诗与画的关系进一步紧密③通过“中国基本古籍库”的检索显示,提及“无声诗”这一词组的古籍高达985部,这些汗牛充栋的著述,无疑反映了宋代之后诗歌与绘画的密切关系。例如孙绍远编纂的首部题画诗集《声画集》,便是取意于诗歌这一“有声画”对绘画“无声诗”的摹仿。。

也正是自宋代以降,“诗中有画,画中有诗”被广泛用于鉴赏诗歌和绘画,而不仅仅像苏轼那样专门评价王维,摇身变成了“放之四海而皆准”的普适公理。例如《宣和画谱》载仲佺“至于写难状之景,则寄兴于丹青,故其画中有诗”,可见此处的“画中有诗”被理解为文人以绘画寄托诗情。又如《跋周东村长江万里图后》:“少陵诗云‘华夷山不断,吴蜀水常通。’只此二语,写出长江万里之景如在目中,可谓‘诗中有画’。今观周生所画《长江万里图》,又如见乎少陵之诗,可谓‘画中有诗’。‘诗中有画’,长江在诗;‘画中有诗’,长江在画。”[7]唐顺之将杜甫诗歌描写的长江景色称之为“诗中有画”,而周氏所绘的长江图像则是“画中有诗”,显然无限放大了苏轼观点的本意。

但古代学术始终将“诗画关系”限制在文人雅趣的范围内,无非是拿诗歌与绘画当作提高对方“身价”与“品格”的筹码,至于在学理层面上推进这一命题的努力,却是少之又少。因此,百年来中国“诗画关系”研究的意义显得格外重大:在与西学的对话中,这一命题被注入新的活力,传统学术也就突破了长期的自我封闭。

首先,西学从根本上带来了全新的文学与美术研究理念。在古代“文以载道”的主流学术话语中,“诗画关系”鲜有形式美学意义的研究,像朱光潜的《诗论》那样从“艺术媒介”角度切入这一问题,无疑接受了亚里斯多德的“摹仿说”,因为正是摹仿媒介的不同,才造就了文学、绘画、音乐等各种艺术之间的“种差”。就美术研究领域而言,《中国画学全史》将中国绘画史分为“实用时期”“礼教时期”“宗教化时期”与“文学化时期”,而绘画的“文学化”阶段自宋代开始,特别是文人山水画,“或绘图以取诗境,或运用文法诗意作画”[8](P208),彰显出密切的“诗画关系”。值得注意的是,郑午昌之所以能够提出别具一格的美术史分期,是受益于英国艺术史家雷特(Herbert Read)的《艺术之意义》——此书明确指出了宗教等其他因素对绘画发展的影响。因此,如果结合中国绘画侧重取意于文学的实际情况,那么郑午昌将宋代之后的绘画总结为“文学化时期”也就顺理成章了。

其次,这种突破还体现在研究方法上。承前文所述,现代学术意义上的“诗画关系”问题域,不见于任何一部传统诗论与画论,盖因“诗画一律”普遍用于概括诗歌与绘画关系的诸多话题,尤其是在宋代之后诗画关系紧密的大环境中,这一原本只是指称两种艺术风格的术语,被推向了艺术本体论层面。所以在中国古代学者眼中,“诗画一律”简单等于“诗画同质”并非没有可能。由此反观20世纪初期的学者,他们并没有迷信“诗画一律”的信条,而是置身于文学与美术的跨学科视野,积极尝试“诗画关系”的现代研究方法:在认同西方诗学理念“摹仿说”的基础上,明确了语言与线条、色彩分属文学和绘画的媒介,进而分析两种媒介表意的不同特点,也就是展开“语-图”符号层面的比较研究。

回顾百年来中国“诗画关系”学术史,我们不难发现,由滕固、朱光潜、钱钟书等学者开辟的“语-图”符号比较研究方法,虽然是从文学与绘画的摹仿媒介入手,但显然不是单纯比较语言与线条、色彩,而是着眼于不同的媒介如何表意,进而将这一研究纳入符号学层面,文学与绘画的比较研究才得以顺利展开。这是中国学人的创新之处,由此避免陷入韦勒克式的泥沼,因为后者将英美“新批评”普遍遵循的“语言本体论”推向了极端,错误地等同于“语言唯一论”,而单纯的语言与线条、色彩当然无法比较,找不到摹仿媒介之间的可比性在所难免。所以,韦勒克意气用事地指出,文学与图像之间仅仅是“一种毫无价值的平行对照”,仿佛二者的比较研究只能得出“这幅画和那首诗在我心中激起了同一种情绪”[9](P134)之类不痛不痒的结论。

借助美学这一学科的发展浪潮,20世纪80年代以来的学人研究“诗画关系”的热情有增无减,但可惜的是,大多数学者只是运用前人留下的方法“照着说”,并没有结合文学现实“接着说”。这体现在上述相关的统计数据中。殊不知,中国社会自20世纪90年代就已经进入“读图时代”,例如古典名著的影像改编、电视诗歌散文的悄然走红、以“读图”“老照片”为主题的杂志如雨后春笋般涌现等,便是“文学遭遇图像”的冰山一角。因此,在文学与图像关系日趋复杂的今天,有深度的学理阐释不应袖手旁观,尤其是现代学者研究“诗画关系”所使用的“语-图”符号比较方法,既能够切中当前“文学危机”之肯綮,同时还是“文学图像论”自身的学理逻辑使然,值得我们继续讨论。

三、“语-图”符号的比较研究

毫无疑问,图像时代的“文学危机”当属“文学图像论”孳生的现实语境。例如波兹曼曾严肃批判了美国以电视为代表的图像文化,其《娱乐至死》的题记警告道:“人们由于享乐失去了自由!”但是,图像所导致的“娱乐至死”并不会立刻出现血淋淋的后果,而是一个像温水煮青蛙的漫长、浑然不觉的过程:当我们逐渐习惯甚至依赖通过电影和电视剧了解《西游记》《红楼梦》等名著,恍然间才意识到这些文学的纸质书籍也在同时远去。

而这场“文学危机”的背后,实际上隐藏着更为揪心的“符号危机”,因为远离文学这门“语言艺术”而亲近图像,意味着在表达意义这一问题上,人们选择图像符号而抛弃语言符号。例如徐冰的《地书》,除了书籍腰封上印有文字之外,这本书完全用图像符号写就,甚至版权页上的出版发行商都不注明“广西师范大学出版社”,而是选择了商标图案。不过,这部《地书》并非造型艺术品,偏偏是“一本奇特的小说”,并且是真真正正的“无字之书”。读者们很快就会发现,用那么多语言、那么多个文字才可以表达的复杂意义,区区几个图像便可奏效,以至于造成了一种错觉:就表达意义而言,图像符号“胜过”“优于”或者可以“取代”语言符号[10](P343-348)。通俗地讲,语言就好比是空气,只有当雾霾来袭或者身处窒息的危难时刻,我们才意识到空气的珍贵,才会无比地渴望自由呼吸。当然,这并不等于说要从法律层面规定“言说”的合法、“图说”的不合法,也不可能将正在观看《西游记》《红楼梦》电视剧的观众,拉回到书桌前重新捧起小说。可见,如果运用“语-图”符号比较的研究方法厘清“言说”与“图说”二者之间的复杂关系,对于阐释文学危机及其背后的符号危机,都具有鲜明的现实意义。

但更为重要的是,“语-图”符号比较方法还契合“文学图像论”研究的学理逻辑。文学作为语言的艺术,语言无疑是文学的本体存在,如果我们对“语言”本身及其构成方式一探究竟的话,就会有新的发现。语言“是一种表达观念的符号系统”,其所指可以理解为“观念”“概念”“意义”等不一而足,其能指则是包含“音响形象”(images acoustiques)的语音。用索绪尔的话说,音响形象“不是物质的声音,纯粹物理的声音,而是这声音的心理印迹”[11](P37-P101)。与索绪尔同时代的语言学家房德里耶斯也认为,“在言语之前的心理统一体”便是“语象”(l'image verbale),它一方面指向“思想深处”,另一方面又“反映在发音的机构里”①详见约瑟夫·房德里耶斯:《语言》,岑麒祥、叶蜚声译,商务印书馆2012年版,第78页。在英美新批评主将维姆萨特(W. K. Wimsatt)那里,“语象”(verbal icon)作为文学理论的术语被首次提出,意为“一个与其所表示的物体相像的语言符号”,换言之,语象就是呈现在头脑中“清晰的图画”(bright picture)。不过,维氏对于这一概念没有做出进一步解释。但是我们不难看出,“语象”历经了从索绪尔到房德里耶斯,再到维姆萨特之间的学术传承。(W. K. Wimsatt. The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry. Lexington: University of Kentucky Press,1954,p. x)。实际上,法语中的“acoustique”与“verbale”是意义相近的形容词,只是前者更侧重“听”(“听觉的”、“声学的”),而后者更侧重“说”(“口头的”、“口述的”)。由于语言的“说”与“听”、发出与接收不可分割,所以“音响形象”和“语象”是意义相同的概念,二者的关系就好像同一枚硬币的正反面。简言之,语音是语象的物质载体,语象则是所指物寓存于人脑中不可见的“内视图像”,或如康德所说的“心象”[12](P146);又因为语象是语音刺激留下的“印迹”,所以属于人类对于声音感性经验的产物。故而,语象所表征的所指物原型与所指意之间的相似,构筑了我们理解语言这种声音符号的基础。正如利奥塔所说:“知觉着语链,我们听到的是意义,当我们的嘴发出声音,我们所吐露的仍然是意义,这就是我们对于词语的经验。”[13](P87-88)可见,语象是“文学图像论”的重要术语:所谓文学图像化,比如诗意画、小说插图、连环画等,都是语象的外化和延宕;而文学对图像的摹仿,例如题画诗以及近年来颇为流行的“影视小说”等,则是语象对图像的造型描述。进而言之,正是语象与图像的关系建构了“语-图”符号比较方法。

事实说明,鉴于契合命题逻辑以及鲜明的现实意义,“语-图”符号比较方法能够将“文学图像论”研究推向学理深层。例如前文所述的“钱氏之问”——钱锺书的《中国诗与中国画》触及到“诗画关系”的关键问题,即中国诗画批评标准差异的原因何在。有学者就运用这一方法,“在符号学层面阐发语言和图像的功能性差异”,由此得以接近“钱氏之问”。论者指出,就符号的意指效果而言,能指与所指之间的任意性关系决定了语言符号的实指,但与原型之间的相似性关系决定了图像符号的虚指。而正是因为语言符号的“崇实”以及图像符号的“尚虚”,才导致诗文“崇实”和绘画“尚虚”的主流风格[14]。因此,与绘画“尚虚”风格一致的神韵派诗歌,“在旧诗传统里公认的地位不同于南宗在旧画传统里公认的地位”[2](P17)。

再如当下社会的“图像崇拜”现象,其中也蕴含着深刻的“语-图”关系,需要研究者耐心对比这两种符号。我们知道,以奥斯汀为代表的言语行为理论,将日常语言区别为“表述性”与“施为性”,但是,同样作为人类的基本表意符号,图像也可以作出此类划分。由于“表述性”话语是以描述世界为主,所以,与之相对应的是“静观图像”,即后者是对再现对象的图说(Ekphrasis);又因为“施为性”话语伴随某种行为,那么与之相对应的则是“施为图像”,也就是说,“图像即实践”[15]。由此便不难解释图像时代中的“网瘾悲剧”——持续网游数十个小时甚至是数天之后,玩家猝死在电脑前的新闻不断付诸报端。“娱乐至死”在波兹曼那里只是一则“隐喻”,但在当今“图像时代”中却令人备感沉重。原因在于,网络游戏属于典型的“施为图像”,图像不仅仅是在“述说”富有情节的故事,更是在“完成”一项接着一项的任务,就图像接受美学的意义而言,“言语”与“行为”之间的“落差”徒然消弭[16],致使玩家对这一虚拟的实践确信不疑。

由此可见,“语-图”符号比较方法是百年来中国“诗画关系”学术史的宝贵遗产。无论是反思传统的“诗画关系”命题,还是面向当下图像时代所造成的“文学危机”“符号危机”,这一方法都值得借鉴。由此反观曾经关涉“文学与图像关系”的文化研究,其中直接套用西方概念的痕迹颇为明显,以至于学界不时有文学正在“垂死挣扎”、图象“扼杀”或者“终结”文学之类的情绪性表达在泛起。就此而言,现代学人在与西学的对话中,立足中国语境以及学术传统之上的创新,更应该成为我们的治学信仰并化为己用。

[参考文献]

[1]朱光潜.诗论[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[2]钱钟书.七缀集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[3]李修建,刘悦笛.当代中国美学学术史[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[4]蒋寅.对王维“诗中有画”的质疑[J].文学评论,2000,(4).

[5]杨铸.“诗画本一律”——中国古代绘画理论的自觉选择[J].北京社会科学,2002,(3).

[6]徐建融.题跋10讲[M].上海:上海书画出版社,2004.

[7]唐顺之.荆川集(卷十七)[O].四部丛刊景明本.

[8]郑午昌.中国画学全史[M].上海:上海书画出版社,1985.

[9]雷·韦勒克,奥·沃伦.文学理论[M].刘象愚,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1984.

[10]赵敬鹏.“图说”的极端形式及其伪“符号革命”[A].赵宪章.文学与图像(第三卷)[C].南京:江苏凤凰教育出版社,2014.

[11]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].高明凯,译.北京:商务印书馆,1980.

[12]康德.纯粹理性批判[M].蓝公武,译.北京:商务印书馆,1960.

[13]利奥塔.话语,图形[M].谢晶,译.上海:上海人民出版社,2011.

[14]赵宪章.语图互仿的顺势与逆势——文学与图像关系新论[J].中国社会科学,2011,(3).

[15]段德宁.施为性:从语言到图像[J].中南大学学报(社会科学版),2015,(4).

[16]柴冬冬.如何面对影像——以余伯特·达弥施的摄影图像现象学为例[J].福建论坛,2015,(6).

[责任编辑:戴庆瑄]

[基金项目]江苏省社科基金青年项目“《水浒传》小说成像研究”(15ZWC002);江苏第二师范学院博士专项基金项目“《水浒传》文图关系研究”(JSNU2015BZ23);国家社科基金重点项目“文学图像论”(12AZW005)

[中图分类号]I0

[文献标识码]A

[文章编号]1004- 4434(2016)04- 0103 -06

[作者简介]赵敬鹏,江苏第二师范学院文学院讲师,文学博士,江苏南京210013