播期和密度对宽幅带播小麦产量及其构成因素的影响

2016-05-31薛亚光魏亚凤李波汪波刘建江苏沿江地区农业科学研究所江苏如皋226541

薛亚光,魏亚凤,李波,汪波,刘建(江苏沿江地区农业科学研究所,江苏如皋226541)

播期和密度对宽幅带播小麦产量及其构成因素的影响

薛亚光,魏亚凤,李波,汪波,刘建

(江苏沿江地区农业科学研究所,江苏如皋226541)

摘要:为确定江苏沿江地区宽幅带播小麦高产栽培的适宜播期和种植密度,以春性小麦品种‘扬麦13’为材料,通过大田裂区试验研究了不同播期和种植密度条件下宽幅带播(20 cm麦幅,40 cm行距)小麦产量及其构成因素的影响。结果表明:不同播期和密度对宽幅带播小麦的穗粒数、千粒重影响不显著,但对单位面积穗数和籽粒产量的影响均达到显著水平。3个播种期中,10月26日播期的平均产量最高。与10月26日播期相比,11月5日和11月15日播种小麦的平均产量分别降低了5.98%和19.50%,其中11月15日的差异达到极显著水平。不同密度之间,300万苗/hm2、375万苗/hm22个水平之间的平均产量无显著差异,但均显著高于150万苗/hm2、225万苗/hm2的产量。根据各播种期与密度组合的产量分析,10月26日至11月5日为较适宜播种期范围,其相应的适宜密度为(300~375)万苗/hm2的基本苗。

关键词:宽幅播种;播种期;密度;产量构成因素;产量

0 引言

小麦作为中国重要的粮食作物,其高产和超高产研究是中国永恒的攻关课题。小麦产量的高低不仅依赖于水肥合理利用,而且与小麦种植方式也密切相关,优化作物空间布局,塑造良好冠层结构,改善冠层微环境,提高群体光合效率,有利于提高单产[1-3]。行距配置不仅影响作物群体动态及冠层形态结构还可有效调控冠层微环境,是塑造群体结构最简单实用的栽培措施[4]。前人关于行距配置对小麦群体生长、冠层结构及微环境变化以及产量的影响已有较多研究[3,5]。黄淮平原冬麦区等研究表明,常规条播种植方式下,缩小行距能抑制无效分蘖的发生,增加单位面积成穗数,有利于小麦产量的提升[6-7]。而在雨水相对较多的黄淮流域南部和长江中下游平原冬麦区,行距的研究结果却有所不同,较多研究表明行距增加更有利于增产[8]。在常规条播种植方式下,播幅较窄,株距过小,常造成小麦个体发育不良、田间通风透光条件差、资源利用率低、病虫滋生和倒伏严重[9]。近年来,行距配置方式经历了从常规的等行距到宽窄行结合的转变[10-11]。豫北等小麦高产地区主要采用宽窄行种植模式,可以充分利用边行优势,有效解决小麦超高产栽培中群体结构的不协调田间遮蔽、后期易倒伏、早衰等难题,实现增产增效[12]。山东农业大学余松烈院士提出的小麦宽幅精播技术,是在精量、半精量播种技术的基础上,以扩播幅、增行距、促匀播为核心,改密集条播为宽幅精播栽培技术,该技术在中国北方冬麦区得到了应用,并获得了大面积的高产记录[13-17]。江苏沿江地区是传统的稻麦两熟区,主要种植春性小麦,小麦采用人工撒播和等行距机条播为主,对于宽幅精播栽培技术的研究目前较少。

播期和密度是影响小麦群体性状和产量形成的重要因素。小麦适期播种可以充分利用冬前光热资源,培育壮苗,适宜密度有利于缓解个体和群体的矛盾,构建合理群体结构,促进产量三要素协调发展[18],有关播期和种植密度对小麦产量和品质影响的研究报道较多,但由于品种特性、栽培生态条件等因素不同,许多研究结果不尽一致[19-21]。关于宽幅带播栽培小麦对播期和密度的反应规律如何,目前尚不明确。本试验选用春性小麦‘扬麦13’为材料,采用宽幅扩行种植,研究播期、密度对其产量形成的调控作用,旨在明确宽幅带播小麦的播期、密度的最佳技术组合,发挥其在生产中的作用。

1 材料与方法

1.1材料与试验地基本情况

试验于2012—2013年在江苏沿江地区农业科学研究实验田进行。前茬种植水稻,土质为沙壤土,试验田土壤有机质含量12.42 g/kg、全氮含量1.30 g/kg、全磷含量1.04 g/kg和速效钾含量54.65 mg/kg。供试品种为‘扬麦13’。小麦采用20 cm宽幅带状播种,行间距为40 cm。稻秸全量还田,覆盖于行间。

1.2试验设计

试验采用裂区设计,主区为播种期(T),设有3个水平,分别为T1(10月26日)、T2(11月5日)和T3(11 月15日);副区为密度(D),设有4个水平,分别为D1 (150万苗/hm2)、D2(225万苗/hm2)、D3(300万苗/hm2)、D4(375万苗/hm2),3次重复,小区面积18m2(3.6m×5m),每小区6行。采用人工开行播种。小麦施N量为240 kg/hm2,氮肥运筹为基肥:分蘖肥:拔节孕穗肥=4:2: 4,磷肥(过磷酸钙,含P2O513.5%)和钾肥(氯化钾,含K2O 60%)施用量均为90 kg/hm2,做基肥施用。病虫草害防治措施参照高产大田。

1.3测定项目

1.3.1生育时期自出苗开始,分小区记载达到各生育时期的日期。

1.3.2群体总茎数分蘖初期在每个小区按1 m双行固定样点,于各生育时期调查总茎蘖数。

1.3.3干物质积累量于各生育时期取样(10株/处理),考察单株性状后,分器官置105℃烘箱中杀青30 min后,将温度调至75℃烘干到恒重,冷却后称重。

1.3.4产量和产量构成因素成熟期时调查各样点的穗数,在样点中选取20个有代表性的穗子,测定穗部性状,每小区实收计产,待籽粒晒干后,测定千粒重并计算籽粒产量。

1.4数据分析

应用DPS软件和Excel处理系统,进行统计分析数据。

2 结果与分析

2.1播期、密度对宽幅带播小麦生育进程的影响

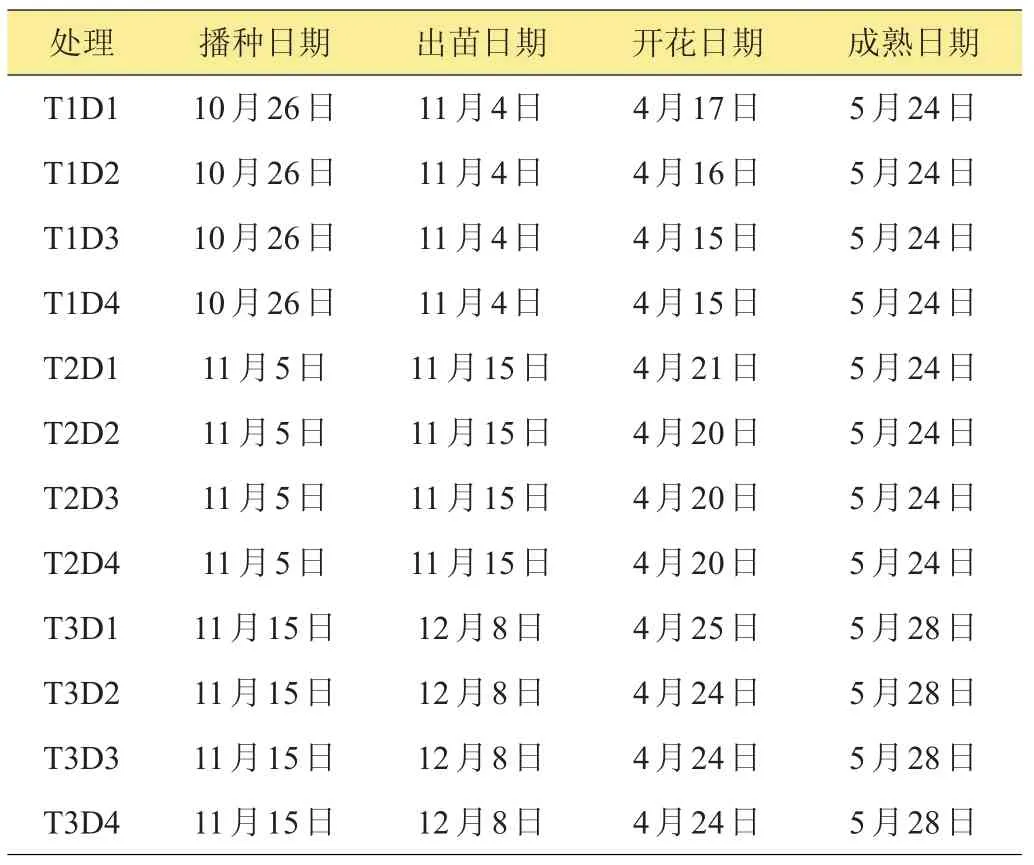

由表1可以看出,不同播期对宽幅带播小麦的生育进程有显著影响,随着播期的推迟,小麦的出苗、开花和成熟均受到不同程度的延迟,11月15日播种的小麦推迟的最为明显,成熟期较10月26日和11月5日播种的小麦要晚4天左右。同一播期下不同密度对小麦生育进程的影响较少,主要表现在随着种植密度的增加,能促进小麦提前开花。

2.2播期、密度对宽幅带播小麦群体总茎蘖数和茎蘖成穗率的影响

从表2可知,播期和密度对宽幅带播小麦的最大茎蘖数和最终成穗数均有显著影响,同一密度下,不同播期小麦的最大茎蘖数和最终成穗数均表现为T1>T2>T3,其中T1和T2没有显著差异,而T3播期最晚,小麦最大茎蘖数和最终成穗数下降最多,其平均值分别较T1减少了284.47×104个/hm2和99.94×104个/hm2,但T3的茎蘖成穗率则明显高于T2和T1。在同一播期下小麦最大茎蘖数和最终成穗数均表现为随着种植密度的增加而增加,其中D3和D4的最终成穗数均显著高于D2和D1,但D4的茎蘖成穗率均低于其他3种密度水平(表2)。

表1 播期和种植密度对宽幅带播小麦生育进程的影响

表2 播期和种植密度对小麦茎蘖成穗率的影响

表3 播期和种植密度对宽幅带播小麦不同生育时期干物质积累的影响 kg/hm2

2.3播期、密度对宽幅带播小麦干物质积累的影响

由表3可见,不同播种期和密度处理间小麦干物质积累的趋势相似。拔节以前干物质积累速度较慢,积累量较少,拔节以后干物质迅速积累,成熟期干物质积累量达到最高。

群体干物质积累量因播种期不同表现一定的规律性(表3)。随播种期推迟,同一密度水平不同生育期干物质积累量均明显降低,其中T3播种期小麦成熟期平均干物质积累量分别较T1和T2降低了49.6%和39.1%(表3)。同期播种的不同密度水平之间也表现一定的规律性。同一播期下,干物质积累量随密度的增加而递增,以种植密度分别为D3和D4时小麦成熟期干物质积累量最高,并且花后干物质积累也要显著高于其他密度水平。

2.4播期、密度对宽幅带播小麦株高和穗部性状的影响

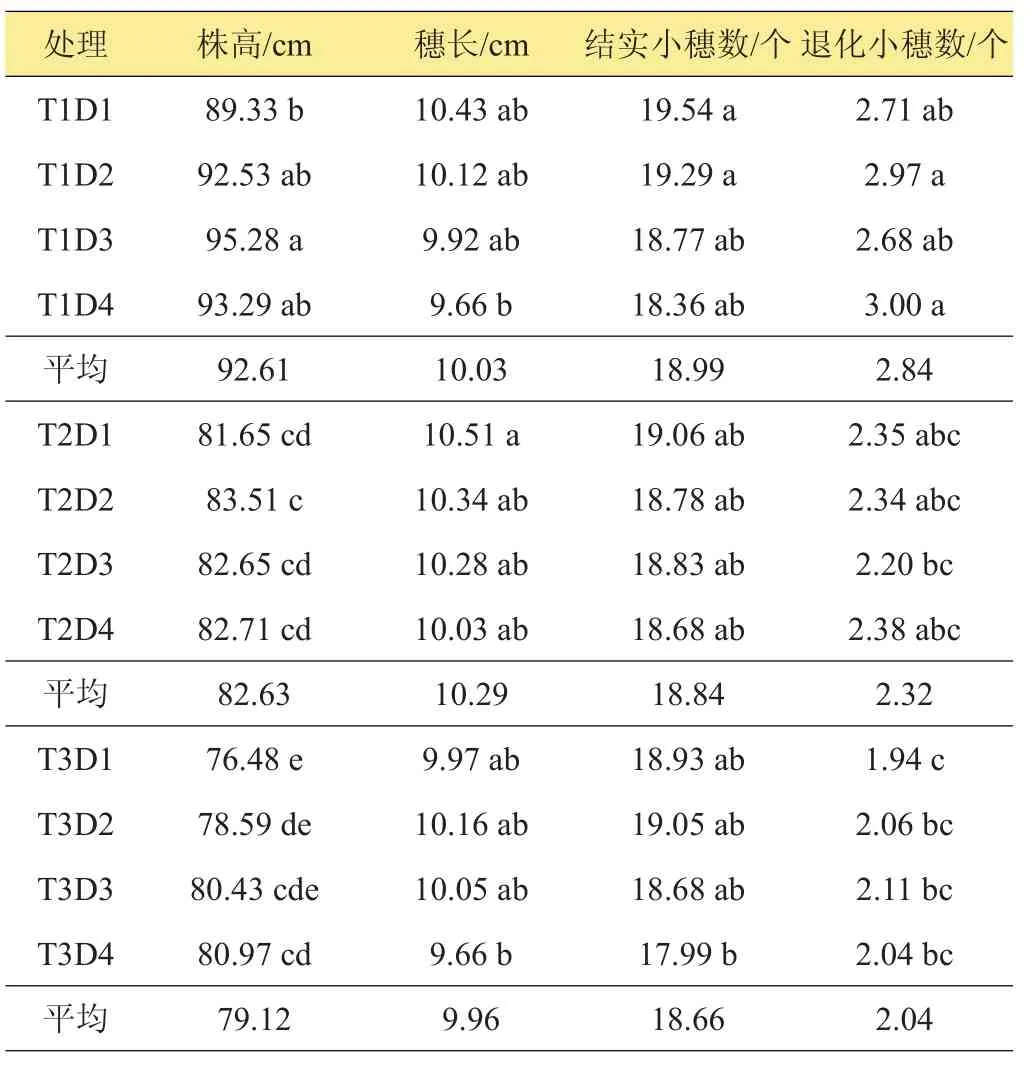

由表4可以看出,播期对小麦株高的影响更为显著,不同密度下小麦株高均随着播期的推迟逐渐降低,但小麦株高受种植密度的影响较少,除了D1密度下小麦株高较低外,其余各密度差异均不显著(表4)。而播期对稻秸覆盖小麦的穗部性状的影响则较小,无论是穗长、结实小穗数以及退化小穗数在不同播期差异均不显著,从种植密度上来看,相比较密度D1和D2,D3和D4的穗长和结实小穗数均有不同程度降低,但差异均不显著(表4)。

表4 播期和种植密度对宽幅带播小麦株高和穗部性状的影响

表5 播期和种植密度对宽幅带播小麦产量及其构成因素的影响

表6 产量和产量构成因素分析的方差值

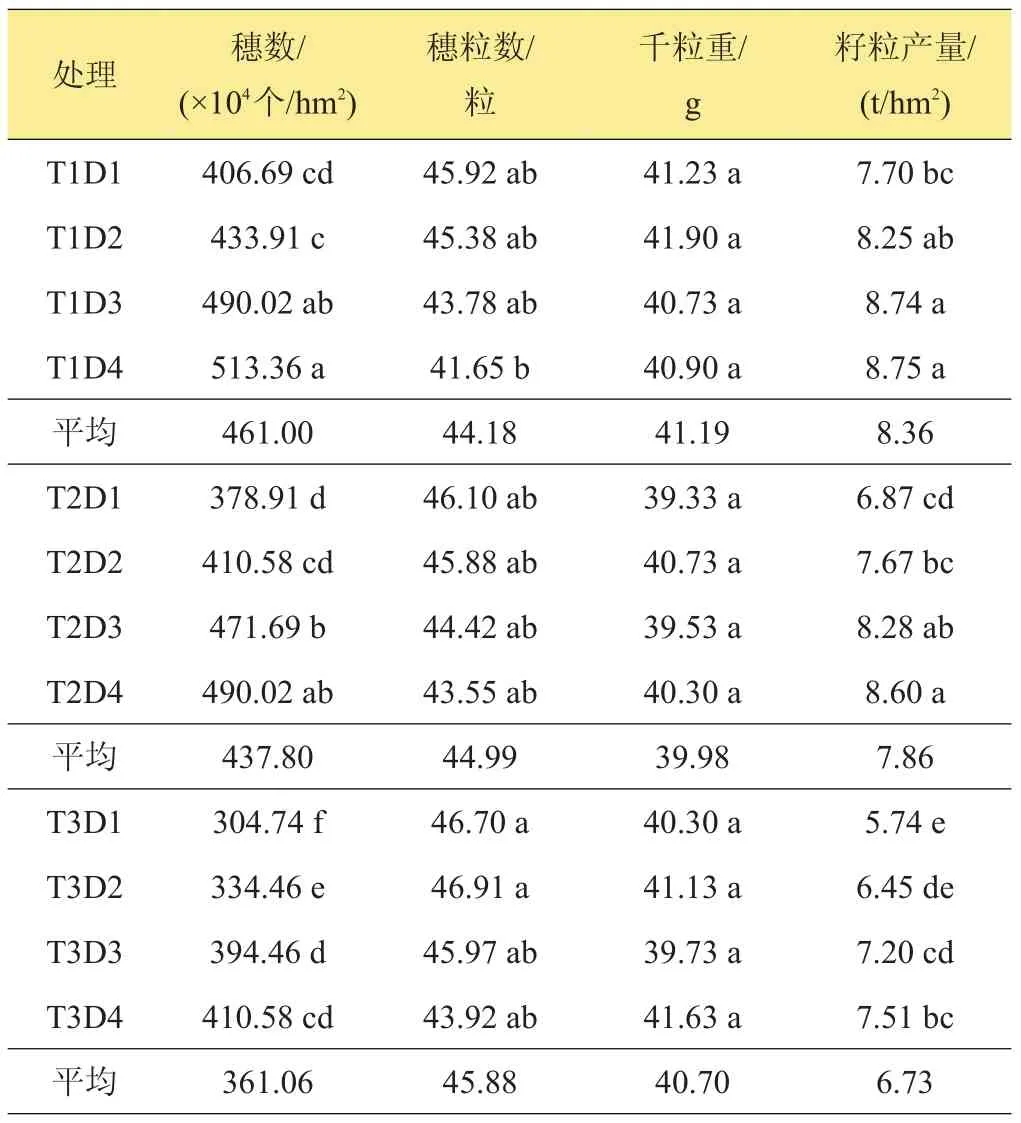

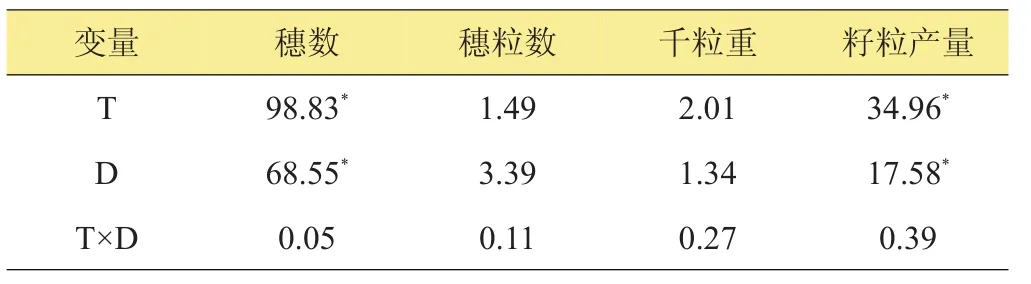

2.5播期、密度对宽幅带播小麦产量及其构成因素的影响

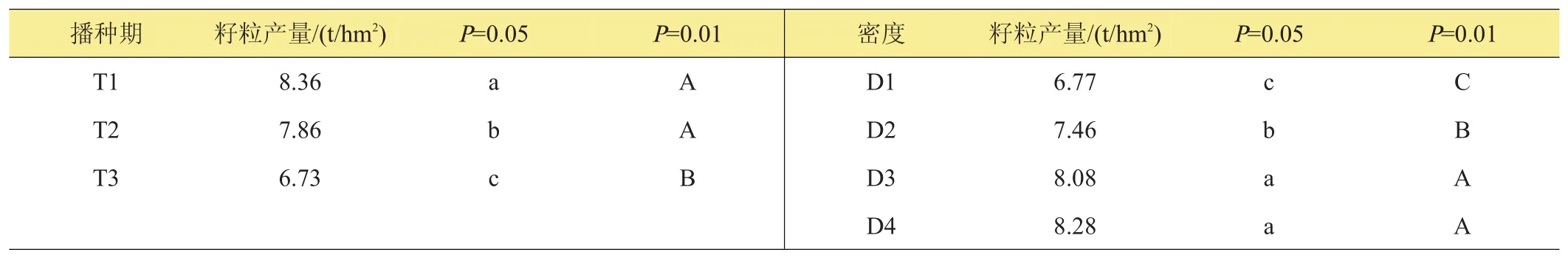

产量结果(表5)和方差分析(表6)表明,播期和种植密度对宽幅带播小麦的产量主效应均达到显著水平,多重比较(表7)发现,在3个播期中,以T1平均产量最高,T2和T3的产量分别较T1下降了5.98%和19.50%,其中T3与T1达到极显著差异水平,说明适期早播有利于宽幅带播小麦取得高产。不同密度之间以D4的平均产量最高,但与D3密度差异不显著,而D4 和D3的产量均极显著高于D1和D2的产量。这表明在适宜的范围内,适当增加种植密度有利于宽幅带播小麦产量的进一步增加,但密度过高则产量增加不显著。同一密度下不同播种期的产量比较(表5),随着播种期的推迟,D1、D2、D3和D4的产量均降低,且D1 和D2在3个播种期的差异显著。D3和D4密度下,T1 和T2产量相当,与T3均达到显著差异水平。说明在高密度种植条件下,适当晚播仍可以获得高产。

从籽粒产量和产量构成因素关系来看(表6),小麦产量的显著增加主要得益于小麦穗数的显著增加,而播期和种植密度对穗粒数和千粒重的影响不显著。进一步分析表明(表5),同一密度条件下,穗数随着播期的推迟而减少,播期越迟,减少得越多,但穗粒数和千粒重则无明显变化,同一播期条件下,穗数随密度的增加而递增,密度过高则增加的不显著,穗粒数则在高密度下有所减少,千粒重未有显著变化。表明播期过迟会显著降低小麦的有效穗数,不会影响小麦的穗粒数和千粒重,但会降低小麦产量,而增加种植密度可以增加小麦的单位面积穗数,一定程度上减少穗粒数,但会增加小麦产量。

3 讨论与结论

3.1关于实现宽幅带播小麦高产的物质基础

在小麦高产栽培中,要实现预定产量指标,关键是建立合理的群体结构,经济有效地利用光能和地力。高产麦田群体茎蘖动态变化具有分蘖早、速度快、峰值高、两极分化结束早、分蘖成穗率高的特点。因此,生产上应该合理促控分蘖的发生,为高产奠定基础[22]。本研究表明,与10月26日和11月5日播种小麦相比较,11月15日播种小麦的茎蘖成穗率显著增加,但最终成穗数显著减少,主要是由于随着播期的推迟,其高峰苗数逐步下降,11月15日播种小麦的最大茎蘖数要显著低于其他播期。本研究结果还表明,在相同播期不同密度水平间,总茎蘖数和穗数的变化表现出一定的规律性。随着种植密度的增加,宽幅带播小麦的最大茎蘖数均逐步增加,种植密度为D4(375万苗/hm2)的小麦因为基本苗最多,其总茎蘖数最高,但过多的无效分蘖增加了营养物质的消耗,最终成穗率最低。而密度为D3(300万苗/hm2)小麦虽然总茎蘖数要低于D4,但有较高的茎蘖成穗率,因此其最终成穗数与D4处理差异不显著。说明宽幅带播小麦选择适期早播,同时适当加大种植密度有利于形成高产群体茎蘖数。

表7 播种期、密度间平均产量的差异显著性检验

前人研究表明,干物质积累是小麦产量形成的物质基础,花后干物质积累量对产量的增加尤为重要,在一定范围内产量随着花后干物质积累量增加而显著增加[23-24]。本研究结果表明,宽幅播种小麦在播期为11 月15日的花后干物质积累量最少,播期在10月26日—11月5日的花后干物质积累量较多,为实现小麦高产打下了物质基础,相同播期下各密度水平间,均以300万苗/hm2和375万苗/hm2的干物质积累量最高,基本苗少的因干物质积累过少而不能高产。

3.2播期和密度对宽幅带播小麦产量及其构成的调控效应

关于播期和种植密度对小麦产量及其构成因素的影响已有较多报道。杨桂霞等[25]、Singh等[26]研究认为,适期播种小麦产量最高,过早或过迟播种均不利于其籽粒产量的提高。本研究结果显示,随着播期的推迟,小麦籽粒产量逐渐下降,播期越迟,降幅差异越显著,这与姜小苓等[27]、胡焕焕等[20]研究结论相同,进一步分析表明,播期对宽幅带播小麦的单位面积穗数有显著影响,而穗粒数和千粒重处理间则差异不显著,这与胡焕焕等[20]研究结果则不同。多数研究表明[28-29],在一定范围内,随着种植密度的增加,籽粒产量明显增加,密度过大,则产量下降。同时小麦成穗数随种植密度增加而增加,但每穗粒数和千粒重则随种植密度的增加而显著降低[29-30]。本研究结果则表明,4个密度水平下,随着种植密度的增大,小麦单位面积穗数显著增加,穗粒数略有降低,但影响不明显,千粒重在各处理间差异均不显著,产量以密度为300万苗/hm2和375万苗/hm2为最高,均显著高于其他2个低密度处理。本试验中有关播期和密度对小麦产量及其构成因素的调控效应与前人研究不一致可能是品种、试验地条件以及小麦播种方式等因素不同所致。

3.3宽度带播小麦适宜播期和种植密度的选择

结合各个播期中不同密度的平均产量及不同播种期与密度组合的产量,可以为宽幅带播小麦确定适宜的播种期和密度组合。本研究中产量最高的组合为播种期10月26日、种植密度为300万苗/hm2,即10月26日为最佳播种期。但在播种期推迟到11月5日时,基本苗增加到375万苗/hm2仍有高产的潜力。考虑到生产中的播种期需要一定范围,同时第二播期较第一播期产量下降较小,可以认为10月26日至11月5日为适宜播种期范围,相应的密度以(300~375)万苗/hm2为宜。

参考文献

[1]De bruin J L, Pedersen P. Effects of row spacing and seedling rate on soybean yield[J].Agronomy Journal,2008,100(3):704-710.

[2]Jost P H, Cothren J T. Groeth and yield comparisons of cotton planted in conventional and ultra- narrow row spacings[J].Crop Science,2000,40(2):430-435.

[3]Sangoi L, Gracietti M A, Rampazzo C, et al. Response of Brazilian mazie hybrids from different eras to changes in plant density[J]. Field Crops Research,2002,79(1):39-51.

[4]Sharratt B S, McWilliams D A. Microclimatic and rooting characteristics of narrow- row versus conventional- row corn[J]. Agronomu Journal,2005,97:1129-1135.

[5]杨文平,郭天财,冯伟,等.行距配置对两种穗型冬小麦品种光合特性及产量的影响[J].麦类作物学报,2012,32(3):494-499.

[6]刘丽平,胡焕焕,李瑞奇,等.行距配置和密度对冬小麦品种河农822群体质量及产量的影响[J].华北农学报,2008,23(2):125-131.

[7]冯伟,王永华,郭天财,等.株行距对小麦旗叶蔗糖代谢及产量的影响[J].生态学杂志,2009,28(12):2515-2520.

[8]朱统泉,赵立尚,贺建锋,等.不同行距对小麦群体质量及产量的调节效应[J].陕西农业科学,2006(4):8-10.

[9]Wang F H, Xu H L, Wang X Q. Effect of raised bed planting ondiseases and lodging resistance of wheat[J].Japanese Journal of Crop Science,2003,72:136-137.

[10]赵秉强,余松烈,李凤超,等.带状种植小麦带型-群体-产量相关规律研究[J].中国农业科学,1999,32(1):33-39.

[11]王玉红,张季,王敏杰.小麦超高产宽窄行栽培技术[J].现代农业科技,2009(11):177-178.

[12]张双利,王晨阳,郭天财,等.行距配置对高产冬小麦群体质量及产量的影响[J].河南科学,2010,28(6):689-692.

[13]葛具庆,赵逢涛,杨广怀.小麦宽幅播种示范应对低温的管理措施[J].安徽农学通报,2012,18(1):61-62.

[14]韩惠芳,赵丹丹,沈加印,等.灌水量和时期对宽幅精播冬小麦产量及品质特性的影响[J].农业工程学报,2013,29(14):109-114.

[15]段菊萍.小麦宽幅播种技术[J].陕西农业科学,2012,58(4):268-269.

[16]王彬龙,蒋会利,李瑞国,等.小麦宽幅条播技术在关中地区的适应性研究[J].陕西农业科学,2012,58(5):12-13.

[17]陈贺芹,侯立白.辽宁小麦种植方式现状及发展[J].沈阳农业大学学报,1999,30(6):572-575.

[18]季书勤,赵淑章,王绍中,等.温麦6号小麦9000kg/ha若干群体性状指标研究初报[J].作物学报,1998,24(6):865-869.

[19]李兰真,汤景华,汤新海,等.不同类型小麦品种播期、播量研究[J].河南农业科学,2007(11):8-41.

[20]胡焕焕,刘丽平,李瑞奇,等.播种期和密度对冬小麦品种河农822产量形成的影响[J].麦类作物学报,2008,28(3):490-496.

[21]李素真,周爱莲,王霖,等.不同播期播量对不同类型超级小麦产量构成因子的影响[J].山东农业科学,2005(5):12-15.

[22]Hgun S. Effects of nitrogen application to the growth grain yield and components of the oats[J].RAD Journal of Agricultural Sciences. Soil & Fertilizer,1995,37(2):260-267.

[23]黄严帅,张洪程,许轲,等.氮肥用量对扬麦11产量和群体性状的影响[J].中国农学通报,2006,24(10):238-241.

[24]王长年,吴朵业,夏新宇,等.高肥条件下密度对济南17号小麦群体质量和产量的影响[J].江苏农业科学,2002(1):18-19.

[25]杨桂霞,赵广才,许轲,等.播期和密度对冬小麦籽粒产量和营养品质及生理指标的影响[J].麦类作物学报,2010,30(4):687-692.

[26]Singh A K, Jain G L. Effect of sowing time, irrigation and nitrogen on grain yield and quality of durum wheat (Triticum durum) [J]. Indian Journal of Agricultural Sciences,2000,70(8):532-533.

[27]姜小苓,李淦,胡铁柱,等.播种期和种植密度对冬小麦百农898品质和产量的影响[J].河南科技学院学报,2012,40(3):1-4.

[28]曹倩,贺明荣,代兴龙,等.密度、氮肥互作对小麦产量及氮素利用效率的影响[J].植物营养与肥料学报,2011,17(4):815-822.

[29]陈爱大,蔡金华,温明星,等.播期和种植密度对镇麦168籽粒产量与品质的调控效应[J].江苏农业学报,2014,30(1):9-13.

[30]简大为,祁军,张燕,等.播种期和密度对冬小麦新冬29号产量形成的影响[J].西北农业学报,2011,20(11):47-51.

Effects of Sowing Date and Planting Density on Grain Yield and Its Components of Wheat Under Wide Belt Planting

Xue Yaguang, Wei Yafeng, Li Bo, Wang Bo, Liu Jian

(Institute of Agricultural Science Along Yangtze River in Jiangsu, Rugao 226541, Jiangsu, China)

Abstract:In order to clarify the suitable sowing date and planting density for wheat under wide belt planting in the area along the Yangtze River in Jiangsu Province, a vernal wheat variety‘Yangmai 13’was used as the material and a field experiment with split plot design was conducted to study the effect of sowing date and planting density on grain yield and its components of vernal wheat with 20 cm drilling width and 40 cm spacing intervals. The results showed that the effects of sowing date and density on kernels per spike and thousand seed weight were not significant, but their effects on spike number of unit area and grain yield were significant. The average yield of wheat sown on October 26 was the highest, the average yield of wheat sown on November 5 and 15 reduced by 5.98% and 19.50% compared with that on October 26, and the average yield of wheat sown on November 15 reached a highly significant difference. The average yield of wheat of the planting density of 3 million and 3.75 million seedlings per hectare had no significant difference, but were significantly higher than that of 1.5 million and 2.25 million seedlings per hectare. According to the analysis of sowing date and planting density, October 26 to November 5 was the suitable sowing period, and the corresponding density was 3 million to 3.75 million seedlings per hectare.

Key words:Wide Belt Planting; Sowing Date; Density; Components of Yield; Grain Yield

中图分类号:S352.1,S352.3

文献标志码:A论文编号:cjas15060011

基金项目:江苏省农业科技自主创新基金项目“稻田条带耕作低碳生产及周年高产关键技术研究”[CX(12)3040];江苏省“六大人才高峰”资助项目“稻田还田土壤微环境变化与小麦冻害相关性研究”[NY-035]。

第一作者简介:薛亚光,男,1986年出生,江苏如皋人,助理研究员,博士,主要从事作物栽培学与耕作学研究。

通信地址:226541江苏沿江地区农业科学研究所,Tel:0513-87571017,E-mail:xiaoqiyaguang@126.com。 226541江苏沿江地区农业科学研究所,Tel:0513-87572390,E-mail:ntliuj@sina.com。

通讯作者:刘建,男,1965年出生,江苏如皋人,研究员,硕士,主要从事耕作栽培、生态农业等研究及农业综合开发推广工作。

收稿日期:2015-06-10,修回日期:2015-08-25。