全身静脉化疗和髂内动脉栓塞灌注化疗对宫颈癌微淋巴管密度和血管内皮生长因子表达的影响

2016-05-31刘宁

刘 宁

(解放军第5医院,宁夏 银川 750001)

全身静脉化疗和髂内动脉栓塞灌注化疗对宫颈癌微淋巴管密度和血管内皮生长因子表达的影响

刘宁

(解放军第5医院,宁夏 银川 750001)

[摘要]目的观察全身静脉化疗与髂内动脉栓塞灌注化疗治疗宫颈癌患者的临床疗效及对微淋巴管密度(LMVD)与血管内皮生长因子(VEGF)表达的影响。方法将宫颈癌患者116例随机分为2组,静脉组实施全身静脉化疗,动脉组行髂内动脉栓塞灌注化疗,对比观察2组临床疗效及治疗前后LMVD、VEGF表达情况。结果动脉组治疗后完全缓解率与总有效率均明显高于静脉组(P均<0.05);2组治疗后LMVD值及VEGF表达阳性率均较治疗前明显下降(P均<0.05),且动脉组下降程度更为显著(P均<0.05)。结论髂内动脉栓塞灌注化疗治疗宫颈癌效果更为理想,可明显缩小肿瘤体积,降低LMVD与VEGF的表达水平,值得进行推广研究。

[关键词]宫颈癌;全身静脉化疗;髂内动脉栓塞灌注化疗;微淋巴管密度;血管内皮生长因子

宫颈癌是临床妇科常见的恶性肿瘤,具有较高的发病率与病死率,对女性的健康与生命造成了严重威胁,成为世界范围内的公共卫生重要问题[1]。近年来随着临床筛查、诊断技术与方法的不断完善、进步,更多的宫颈癌患者被及时发现,且早中期所占比例逐渐升高。以往由于传统研究理念认为宫颈癌细胞对化疗敏感度较差,通常仅作为晚期的姑息治疗应用。但随着现代化疗药物的开发更新及新型给药技术的改进完善,其对宫颈癌的临床疗效得到快速的提高以及临床的普遍认可,尤其新辅助化疗技术疗效好而不良反应较低,已经逐渐替代放疗而作为术前辅助治疗开始推广[2]。笔者观察了全身静脉化疗与髂内动脉栓塞灌注化疗治疗宫颈癌的效果及对淋巴管密度(LMVD)与血管内皮生长因子(VEGF)表达的影响,现将结果报道如下。

1临床资料

1.1一般资料选取我院2011年5月—2014年10月收治的宫颈癌患者116例,经临床检查症状、体征符合宫颈癌诊断标准,经影像学辅助检查及病理学组织活检均已证实确诊[3];临床分期Ⅰb~Ⅱb期,包括鳞癌、腺癌与鳞腺癌,肿块直径不低于2 cm;年龄18~75岁,生命体征稳定,肝肾功能及骨髓功能正常,能够耐受相关放化疗及手术治疗等临床救治措施,入院前未接受过治疗,预计生存期不低于6个月;实验前患者均了解相关内容,自愿参与并签署知情同意书,符合医学伦理学要求。排除既往有放化疗史、恶性肿瘤史者,近期有外科手术史或外伤史者,近期活动性出血或出血倾向、血液性疾病者,急性感染或全身性感染等应激状态者,既往精神性疾病史或带有精神障碍者,无法有效配合临床医护操作者,伴有呼吸系统、内分泌系统等严重疾病者,妊娠、哺乳期妇女。使用随机数字表法分为2组:静脉组58例,年龄38~61(47.82±6.94)岁,肿瘤直径2.09~5.72(3.96±2.19)cm;动脉组58例,年龄37~63(48.54±7.61)岁,肿瘤直径2.12~5.65(3.78±2.05)cm。2组基本情况比较差异无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法所有患者均实施新辅助化疗措施进行治疗。静脉组实施全身静脉化疗,使用80 mg顺铂(DDP)、1 000 mg 5-氟尿嘧啶(5-Fu)与30~40 mg博来霉素(BLM)进行联合化疗,5-Fu第1—4天化疗,DDP第1天化疗、水化3 d,BLM第1—5天化疗,治疗5 d后休息2 d,重复3次、21 d为1个疗程。动脉组实施髂内动脉栓塞灌注治疗,给药方案同静脉组DDP+5-Fu+BLM,剂量为DDP 40 mg、5-Fu 500 mg、BLM 20 mg,首先寻找髂内动脉做选择性插入,将药剂稀释后进行动脉灌注;而后实施超选择,沿着子宫动脉直达肿瘤供血血管,通过3~4条明胶海绵条将血管栓塞,并且进行血管造影观察栓塞效果,肿瘤血管在造影里基本不可见即可认为栓塞成功;再使用同样的化疗方案,将同量药物注入对侧的髂内动脉中,操作同前;在撤管后对穿刺部位进行加压包扎,术后患者需平卧24 h;于21 d后再重复上述操作。2组均以21 d为1个疗程,治疗2个疗程,并于4周后进行复查。

1.3观察项目治疗前后检测2组LMVD水平与VEGF表达情况,并在4周后对肿瘤状况使用影像学辅助检查进行复查。LMVD测定:对检验标本进行相关抗原染色后,通过显微镜进行观察,首先使用低倍镜对切片进行全面观察,选择染色最密集区,切换到高倍镜下随机选取5个视野,对其中每个视野内的染色微淋巴管进行计数,并计算每100个肿瘤细胞中染色阳性细胞所占比值作为LMVD值,取5个视野的LMVD平均值作为最终该样本LMVD值。VEGF表达情况测定:检验标本染色后,没有染色细胞或与背景颜色同色则判定为阴性,有细胞的细胞膜、胞浆被染为棕黄色则判定为阳性,计算其表达阳性率。

1.4疗效评估标准[4]完全缓解(CR):影像学检查结果显示肿瘤基本或完全消失,临床症状全部消失,维持超过4周无新发病灶、无复发;明显缓解(PR):影像学检查结果显示肿瘤体积缩小超过50%,临床症状显著改善,维持超过4周无新发病灶、无复发;稳定(SD):肿瘤体积缩小但未达到50%,或体积增大但未超过25%,超过4周无新发病灶;进展(PD):肿瘤体积增大且超过25%,或4周内发生新发病灶;总有效率为CR+PR所占病例数百分比。

1.5统计学方法通过SPSS 19.0版统计软件进行临床数据统计学检验。计数资料表示为例(%),使用2检验;计量资料表示为±s,使用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

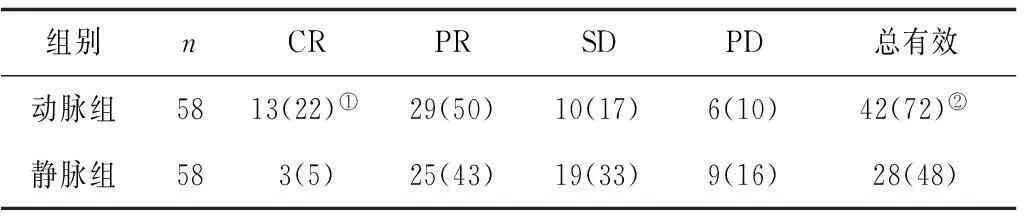

2.12组临床治疗效果比较动脉组治疗后完全缓解率与总有效率均明显高于静脉组(P均<0.05)。见表1。

表1 2组临床疗效比较 例(%)

注:①与静脉组比较,2=7.250,P=0.007;②与静脉组比较,2=7.061,P=0.008。

2.22组治疗前后LMVD水平比较化疗后2组LMVD值均有明显降低(P均<0.05),且动脉组降低程度较静脉组更为显著(P<0.05)。见表2。

表2 2组治疗前后LMVD水平对比,个/视野)

2.32组治疗前后VEGF表达情况比较2组化疗后VEGF表达阳性率均有明显下降(P均<0.05),且动脉组下降程度更为显著(P<0.05)。见表3。

表3 2组治疗前后VEGF表达阳性率对比 例(%)

3讨论

宫颈癌在妇科恶性肿瘤中较为常见,其年龄分布具有双峰状特点,分别在35~40岁与60~65岁之间呈高发状态[5]。该病临床发病率较高,相关报道显示,在女性恶性肿瘤中其发病率仅次于乳腺癌而居于第二位,尤其在发展中国家占有大部分比例,而我国发病率约达到世界范围内的1/3[6]。对于该病病因的研究至今仍未有定论,但相关资料显示其发病与种族、地理环境、生活经济状况、早婚、早产多产、性生活紊乱等因素均有一定关系;同时人乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒等具有性感染能力的病毒与该病发病亦有一定关联[7]。

临床对宫颈癌患者主要以手术与放疗进行配合治疗,早期以手术为主、晚期以放疗为主。其中放疗被认为应用范围更为广泛,在任何分期均可以起到一定的治疗效果,但无法将治疗区域严格控制在病灶内,而手术治疗会损伤到患者子宫周围组织如阴道、卵巢等,亦会降低其生理性功能而对生活质量产生严重影响。

以往临床上普遍认为宫颈癌对化疗药物敏感性较差,不能将化疗作为主要治疗方式而通常作为姑息性治疗,但随着化疗药物的不断发展以及给药方式的不断进步,化疗所产生的临床疗效也得到显著的提高,尤其新辅助化疗作为新一代的化疗技术有着明显的临床优越性。新辅助化疗可以通过化疗药物有效缩小肿瘤体积,尤其在降低复发率、控制淋巴结转移等方面具有较为突出的效果[8];同时可以避免手术对周围器官及其功能的损伤,降低质量风险,亦可以提高放疗敏感性,进一步改善疗效。

全身静脉化疗与髂内动脉栓塞灌注化疗均为新辅助化疗的一种,具有不同的给药途径。髂内动脉栓塞灌注化疗属于介入化疗,相比静脉化疗具有一定的优越性,其主要体现在:从解剖学角度而言,宫颈癌属于进展型局部肿瘤,其主要的血供来源是两侧的子宫动脉、髂内动脉,其原发灶、部分转移灶相对集中,均位于盆腔内,供血的血管亦相对集中,因此选择最大最主要且交通支众多的髂内动脉能够保障药物进入盆腔内的分布集中性,亦能保障在肿瘤生长、转移部位通过血管获得足够浓度的药物灌注。同时宫颈肿瘤体积较大者不易进行放疗及手术治疗,首先进行介入化疗可以在短期内显著缩小瘤体,为后继放疗及手术提供良好的基础,且介入化疗配合栓塞术可以完整地脱落瘤块,不易引起局部出血而影响治疗。相关研究显示,髂内动脉栓塞灌注化疗治疗宫颈癌具有理想的临床效果,且明显优于全身静脉化疗[9]。

VEGF是促进血管形成的主要因子,亦是目前所发现的生长因子中作用最强者,在恶性肿瘤组织中VEGF会过量表达,进而促使血管新生,在肿瘤的形成发展中起到重要作用。该因子与细胞表面特异性受体相结合可以激活以下功能:刺激血管内皮细胞变形移动或增殖分裂,诱导生成新血管;引起微血管通透性增加而导致血浆蛋白外渗;促使细胞浆内钙水平的短暂升高,并促生磷酸肌醇、介导信号传递等。相关研究显示,VEGF能够促使肿瘤血管生成,在宫颈癌等多种恶性肿瘤组织中,VEGF阳性表达率会显著升高,与肿瘤的发展有着密切关系[10]。同样LMVD水平作为肿瘤血管生成活性指标而逐渐为临床所接受、应用,尤其在肿瘤进展及转移能力等方面上,该指标有着指示性价值。目前我国临床对LMVD的研究仍处于初始阶段,相关的报道与文献较少,但已经证实LMVD与肿瘤生长与转移、复发等均有密切相关,且与其他干预预后的因素无相关性,可以视为对肿瘤患者预后评估的独立性指标。有研究显示,宫颈癌患者瘤周LMVD水平明显升高,而在接受化疗后其水平随化疗进程而逐步下降[11]。

因此肿瘤患者的LMVD水平与VEGF表达情况对其治疗效果及预后有着明显的反应,能够从一定程度上预测其治疗效果及转移的可能,在肿瘤的疗效评估上有着重要的意义。有研究结果表明,对宫颈癌患者实施新辅助化疗能够有效降低LMVD水平,并对VEGF的表达形成抑制,对肿瘤具有明显的抑制与治疗效果,且预后较好[12]。

本研究结果显示,动脉组治疗后完全缓解率与总有效率均明显高于静脉组;经过化疗后2组LMVD值及VEGF表达阳性率均有明显的下降,且动脉组下降程度更为显著。提示对宫颈癌患者使用新辅助化疗能够有效改善其临床症状,明显缩小肿瘤体积,降低LMVD与VEGF的表达水平,具有理想的抗肿瘤治疗效果,且其中髂内动脉栓塞灌注化疗技术比全身静脉化疗技术效果更为理想,可以在临床上进行推广及进一步的深入研究。

[参考文献]

[1]张正福,刘淑美,王俊杰,等. 子宫动脉介入与全身静脉化疗联合放疗治疗中晚期子宫颈癌的近期疗效分析[J]. 中国医师进修杂志,2011,34(36):13-14

[2]刘嵘,李天,何泓,等. 宫颈癌新辅助化疗前后uPA、VEGF和Ki-67的表达及其临床意义[J]. 华中科技大学学报:医学版,2013,42(6):712-714

[3]孔秋英,谢宁红. 妇产科影像诊断与介入治疗学[M]. 北京:人民卫生出版社,2001:436-450

[4]陈春林,刘萍. 妇产科放射介入治疗学[M]. 北京:人民卫生出版社,2003:268

[5]王芝英. 动脉介入和全身静脉化疗新辅助化疗54例Ⅰb~Ⅱb期巨块型宫颈癌的疗效比较[J]. 肿瘤学杂志,2011,17(1):56-58

[6]杨琳琳,杨宏英,杨谢兰,等. 两种新辅助化疗方案辅助治疗86例局部晚期宫颈癌的疗效观察[J]. 重庆医学,2013,42(2):199-201

[7]Schefter TE,Winter K,Kwon JS,et al. A phase Ⅱ study of bevacizumab in combination with definitive radiotherapy and cisplatin chemotherapy in untreated patients with locally advanced cervical carcinoma: Preliminary results of RTOG 0417[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,2012,83(4):1179-1184

[8]陈晓琴,廖绮琳,陈梅英,等. 新辅助化疗治疗局部晚期子宫颈癌的临床疗效评价[J]. 现代中西医结合杂志,2015,24(8):852-854

[9]兰为顺,胡道予,杨文忠,等. 基于介入治疗的两种新辅助化疗方案在局部晚期宫颈癌疗效的比较[J]. 放射学实践,2013,28(6):678-681

[10] 徐勤,刘丽萍,杨丽华,等. HPV病毒负荷量与血清VEGF预测宫颈癌新辅助化疗效果的价值探讨[J]. 现代妇产科进展,2013,22(1):45-47;50

[11] 周三琴. 新辅助化疗对局部晚期宫颈癌组织微血管密度和微淋巴管密度的影响[J]. 中国医师进修杂志,2013,36(3):24-26

[12] 王晶,陈滢,汪晶,等. 两种新辅助化疗对宫颈癌微淋巴管密度和血管内皮生长因子表达的影响及疗效[J]. 武汉大学学报:医学版,2015,36(1):45-49

[收稿日期]2015-06-21

[中图分类号]R737.33

[文献标识码]B

[文章编号]1008-8849(2016)05-0524-03

doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2016.05.023