还原淮海战场上一场惊心动魄的策反

——从一份手稿看淮海战役中对国民党第12军第112师的策反工作

2016-05-31

1948年11月至1949年1月,人民解放军在以徐州为中心的豫皖苏地区发起淮海战役。在这场规模空前的战役中,为了配合军事进攻,我党我军曾大力开展政治攻势和策反工作,先后策动国民党师级以上军队起义和投诚5次,策反官兵46300余人。其中何基沣、张克侠、廖运周部的起义,孙良诚、赵壁光等部的投诚,对战局起到了关键作用。但鲜为人知的是,为了争取淮海战场上的一支东北军部队——第二兵团第12军第112师,我军曾部署了一项为期近两个月的特殊策反工作。

1948年11月初,正在华东军区解放军官训练团接受改造的原国民党整编12军军长霍守义,经华东军区政治部联络部部长刘贯一批准,派遣同在高俘团接受改造的原12军111旅副旅长杨毓芳、12军少将高参王定中冒险潜回淮海战场,劝说第12军第112师师长于一凡起义。二人在淮海战场历经艰辛辗转两个月,最终促成112师师部和335团在陈官庄歼灭战中投诚,一定程度上加快了战役进程,减少了人员伤亡。

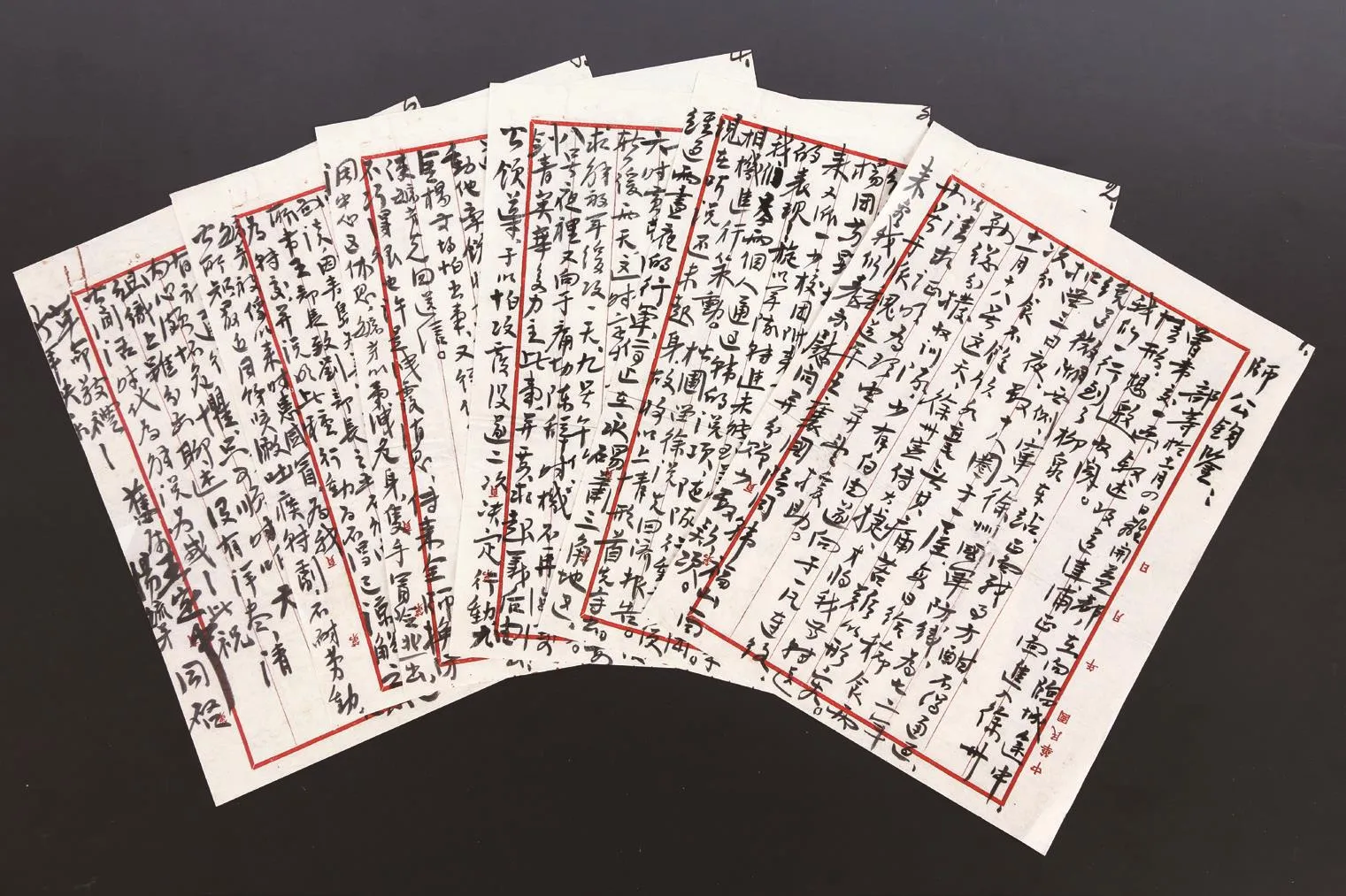

此次策反的具体情况一直无详细记载,直到2015年霍守义后人将一份珍藏多年的手稿——《1948年底,杨毓芳、王定中向霍守义汇报策反经过》赠予连云港市革命纪念馆,七十年前的一场一波三折、惊心动魄的策反才得以还原其本来面目。

一、手稿的基本情况和主要内容

这份亲笔信共6页,均为毛笔书写于红色八行信笺纸上,信笺纸每页长23.5厘米,宽19厘米,文字排布较密,且并未依行书写,行书,字迹较为潦草,有多处涂改的痕迹,应是在较为仓促的情况下写就。手稿内容完整,保存状况良好,现全文整理如下:

师公[1]钧鉴:

部等于11月4日离开益都[2],在向临城途中,曾带交一函,叙述改道津浦正面进入徐州情形,想邀办阅。

我们一行到了柳泉车站,正面战事方酣,不得通过。绕道微湖西侧,窜入徐州国军防线,被72军扣留3日夜。数十人圈于一屋,每日给稀食两次,分食不饱,自由毫无,其痛苦难以形容。11月18号这天,徐州宣传大捷,才将我等转送剿总军官收训队,少有自由,遂向于一凡联络,以请求证明为理由并望援助。

20号于一凡派魏运平、王襄国陪同韩福山[3]一同来看望我们,表示慰问并分赠少许款项。当时韩团打一小胜仗,邱兵团对之相信一点,于及韩等均显得意之色,幻想很深,欲使伊等转变确不可行,而于又表示前方正在作战,将来再谋相会,拒绝我等前往。

到了黄百韬被歼灭,徐州部署撤退,此时韩福山正在徐州,邱以韩有战功,调升独立旅原级副旅长,遗缺由邱部派秦某接充,并调杨团[4]苏显扬升独立旅团长(新编)。派一副团长来,又派一少校团附来(四团的缺),已有宰割动手的表现!旋以军队转进未能到差,又将韩遣回团。我们两个人通过韩的说项,随队行动藉须相机进行策动。经过两昼夜的行军,停止在永、砀、萧三角地区不敢冒进。6号这天全部计划突围。孙兵团首被消灭,军心动摇,情形混乱。定中抓住这个机会向于一凡说明来意,晓以厉害。该师防线与八纵对峙构成包围阵地,情势危急,故于意动表示考虑。

7号晨起,于复咨询毓芳,经韩、杨两团长之同意(苏团长在苏州受训未归),遂决心起义,先派人联络。于8日定中冒险进解放军八纵接头,决定当晚6时黄昏开始行动,而徐鸿恩[5]建议,勿迫答复,暂缓两天。这时定中看到反复,连夜回来要求解放军缓攻一天,9号午作决定性答复。8号夜里,又向于一凡痛切陈辞,时机不再,海涛、剑青[6]、英华多力主此事,并要求起义后由公[7]领导。于因怕覆没,遂二次决定行动。9号午间定中、毓芳同时到这边联络,并拟定作晚间联络领路工作。时机成熟,于心愉快,窃幸不负所托。

但于以顾虑家小,内心犹豫,又经徐鸿恩之阻扰破坏,遂中途意阻,派人给我们送信说受监视撤销原计划,并告我们离开,态度坚决。此时因邱兵团出击解放军,只恐该部行动不便,在未接信前又派毓芳回来送信,到韩团后始悉于表示立场,已成失望!遂又策动杨、韩分别起义,又见着海涛鼓动他率领将于抛开。这时往还数次,风声外泄,金[8]、杨等均怕出事,又经他们三人同意,于当晚拉出,使毓芳先回送信。

不巧得很,也许是泄露消息,传来全师换防调中心区休息,毓芳以事泄危身,赤手冒险逃出,衣物尽失,所带随从背部中弹,未牺牲此身以云侥幸之至!!到此地步,完全无望,更无法进行。遂将工作经过情形,由八纵队转呈刘部长[9]报告,不知曾向我公说过否?

我们在八纵住了几天,又转到九纵,仍在围困状态,机会还有,又向于一凡写信,促其早为自拔,而于等坚持不复,实在不能指望。我们遂要求回去报告,于27号还抵徐州。

年关将至,形势日有变化,我们被俘半年,必须回去处理。原拟经青岛转上海,就便会晤面谈。因青岛为美军接管,不好走,因此直接南去,此种行动为不得已,谅解之。毓芳被俘以来,时患感冒,为我公所知。最近月余咳嗽吐痰时剧,不耐劳动,身体衰弱,而痔疾复发,两大宿疾除为不虑,妹丈又将陷入被俘,老母心情必难安舍。所以为求安慰,兼为修养,苟延残生,故不能回去面白,实为至情。

定中月余以来也时患咳嗽,庐、万两处家小,谋归一处。眼看江南接近解放,归心甚急。我们为了工作,为了受公之托,虽未成功也算尽到了力量,但事泄如果电达南都,恐有被通缉之事,藉时逃去再为见面,惟内心颇怀危惧,只可顺时听天。

组织上虽分函聊述,及有详情,请公闻话时代为解说为感!

此祝

革命敬礼,新年快乐!

旧属王定中、杨毓芳同启

二、霍守义派遣杨、王二人冒险策反的起因

杨毓芳、王定中均为国民党整编第12军高级军官,1947年1月随12军进驻兖州,7月在兖州战役中被俘,后与在战役后期投诚的第12军军长霍守义一起,被送入华东军区解放军官训练团接受改造。

霍守义(1898—1967),字师邹,辽宁省西丰县人。1923年毕业于北京高等警官学校,1924年进入吉林陆军士官教练处二期炮兵科学习,毕业后任东北军15师23旅少校参谋、中校副官长、上校团长。“九一八”事变后任军委会北平分会高级参议。1935年任独立105师2旅少将旅长,同年12月升任109师少将师长。1936年任112师少将师长,1937年晋升中将。抗战期间任57军112师师长、鲁南十三县游击区副总指挥、暂编第九军中将军长、第12军军长等职。解放战争中任国民党整编12军军长,1948年7月在兖州战役中投诚[10]。

霍守义是东北军将领中较有代表性的一位,也是东北军“中间路线”的忠实践行者,一直以来都是我党统战工作的重要对象。早在1940年11月13日,中共中央在给中原局的指示中,就对时任东北军第112师师长的霍守义做出如下评价:“霍对张汉卿尚忠实,对抗战尚坚持,对我党与八路军无恶感,西安事变前即对我同情,对国民党并无历史关系”。

霍守义忠于张学良,同情共产党,坚决抗日,具有进步的一面。此外,作为张学良一手提拔的“相知”干部,霍对张一直怀有较深的感情。在驻陕甘期间,作为总部直属师师长,霍守义积极拥护张氏联共抗日八大主张,并受张学良委托,负责西安金家巷张宅与延安之间秘密交通线的保卫工作,成功掩护数十批中共要人和张学良的私人代表往返。“西安事变”爆发后,霍守义又率部回师渭南,先后打退桂永清教导总队三次进攻,使战局转危为安[11]。

抗战爆发后,霍守义率第112师随57军东调江苏战场,相继参加江阴要塞守备战、南京保卫战、连云港保卫战等十余场战役。1939年3月进入鲁南山区坚持敌后抗战,1940年10月奉调苏北支援韩德勤,长驻车桥、阜阳一带。抗战中,霍守义始终与八路军、新四军友好相处,相互配合,亦未参与任何一次反共行动。在敌后国民党军队大量伪化的情况下,112师始终坚决抗日。尤为可贵的是,1938年3月,伍志钢、谷牧、李欣等中共党员受长江局派遣,进入112师建立地下工委,发展112师667团团长万毅等入党;李欣还担任霍守义的秘书,对霍有一定的启发与帮助。

但作为旧式军人,霍守义盲目的正统观念较重,不能真正认同中国共产党的政治主张,企图拥兵自保,走所谓“中间路线”,向蒋介石邀取官爵,特别是晋升为12军军长后,更是绑在蒋介石内战的战车上不能自拔。但他毕竟有着积极进步的一面,进入华东高俘团后,经过教育转变较快。1948年9月,经中央军委批准,霍守义正式加入人民解放军,成为较早穿上解放军军装的国民党将军战俘。济南战役中,霍守义成功动员驻济南千佛山的原112师重炮营营长祁建甫与吴化文部同时起义。为此,华东军区政治部于1948年10月26日电报中央军委和总政治部指出:“我们认为可考虑给霍以一定工作,将对整个俘虏军官有极大影响,不仅表示我党宽大,而且使他们感到只要决心改过,为人民服务,还有个人前途”[12]。

1948年11月,淮海战役打响。当霍守义得知12军重建后开赴淮海战场,老部下于一凡继任112师师长后,极为关心这支东北军部队的命运,多次发表广播讲话,号召老部下遵循张学良将军志愿,走光明道路,保存东北军最后的荣誉。为了争取于一凡战场起义,霍守义还派遣同在高俘团改造的原12军111旅副旅长杨毓芳、少将高参王定中冒险潜入淮海战场,当面劝说于部放弃抵抗。

三、国民党第12军第112师在淮海战役中的基本情况

兖州战役中,整编12军第112师(欠334团)因驻济宁未参战,免遭覆没的命运,随后移驻安徽砀山。徐州“剿总”司令刘峙看到该师建制完整,士气较高,决定重建12军军部,以112师师长于一凡任记名军长,后由汤恩伯派13军副军长舒荣为军长。12军下辖112师和238师(1948年11月由第八军暂调,11月22日在灵璧被歼灭),112师下辖334、335、336团,编入邱清泉第二兵团。

但作为东北军部队,112师始终受到邱清泉的猜疑排挤,从不被用于重点方面作战,师长于一凡也时常受到监视。11月6日,淮海战役正式打响。11日,华东野战军完成了对黄百韬兵团的分割包围。徐州“剿总”为解黄百韬之围,命邱清泉、李弥兵团四个半军组成“东进”兵团,于12日晚向碾庄攻击前进。为了防止解放军威胁徐州东南,邱清泉命令第112师调防徐州东南柳集、赵店一线,掩护徐州机场。柳集、赵店位置颇为重要,距机场仅五六公里,为了加强力量,同时监视于一凡,邱清泉又派作为东进兵团预备队的第74军驻防在112师左翼潘塘镇,第70军驻防文楼,把112师在夹中间。112师以335团坚守赵店,第334、336团分别在柳集、蒋楼左右配备。

11月16日,为了扩大邱、李两兵团与徐州之间的距离,创造机会分割包围,解放军苏北兵团开始向徐州东南柳集、潘塘、六铺圩一线穿插进攻。16日夜,苏北兵团猛攻赵店,并与第74军在潘塘镇地区发生激战。335团拼力固守赵店,112师师部也派出两个营增援。期间,解放军几度攻入赵店东端,邱清泉下令第二兵团炮火支援,同时派第70军96师一个团赶赴赵店,表面是策应,实为督战。由于国民党军部署过密,经过一天激战,苏北兵团主动撤出战斗。

赵店、潘塘镇战斗后,112师由柳集、赵店调往徐州东南女娲山地区。女娲山为徐东制高点,直接威胁徐州机场,当时被解放军占领。112师和左翼第70军、右翼第47军一起,协助第41军攻占了三堡、女娲山,112师还一度攻入四堡、燕营一带,暂时解除了解放军对徐州东南的威胁。

但徐州局势缓和后,邱清泉对112师非但不予嘉奖,反而以“人事交流”为名,四处安插亲信进行分化瓦解。他先后任命112师政工室主任与第70军第139师政工室主任对调任职,第335团团长韩福山调升第二兵团独立旅副旅长,第336团副团长苏显扬调至第五军第200师某团任团长,这两个缺由邱清泉嫡系第五军调入两人分任团长、副团长。这一举动引起了于一凡的极大不满[13]。

11月22日,黄百韬兵团覆灭。25日,黄维兵团又被中原野战军包围于双堆集地区。国民党国防部计划以徐州“剿总”主力南下,黄维兵团与驻蚌埠以北的李延年兵团合力北进,“三军会师”,攻占宿县,打通津浦铁路。26日黄昏,邱清泉、李弥、孙元良兵团开始向南猛攻,但在我华野部队的顽强阻击下,至28日只南进不到30里。112师从三堡地区南下,被阻击于曹村,寸步难行。南线李延年、刘汝明兵团唯恐被围,北进迟缓,26日又退回淮河一线,“三军会师”计划归于破产。

为了解救黄维兵团,蒋介石、杜聿明又提出放弃徐州,主力绕津浦铁路以西南下,经永城至蒙城、涡阳、阜阳地区,攻击中原野战军侧背,解黄维兵团之围后,共同南下固守淮河的方案。11月30日,徐州部署撤退。由于国民党官兵早已成惊弓之鸟,撤退很快演变成溃逃,二十余万人马争相夺路南下,完全失去了行军区域划分,混乱不堪。112师从三堡出发,沿徐州南侧孤山集火线后方西行,经萧县、韩山口、王集,于12月2日清晨到达青龙集。

可就在112师准备由青龙集继续南下时,336团在魏小窑、杨楼受到阻击。邱清泉获悉前方发现解放军主力,遂令112师停止前进,掩护第二兵团主力部署战斗。邱清泉以陈官庄为中心,分配第70军在魏小窑,第74军在刘集、杨楼一带,第五军在张堂、李庄一带,第112师在郭营、左砦一带,利用村庄构筑据点坚守。

12月4日拂晓,华东野战军将邱清泉、李弥、孙元良三个兵团全部包围于徐州西南130华里的陈官庄地区。6日,杜聿明部署突围,可孙元良兵团却在突围中一夜溃散,突围行动只得中止。于一凡见大势已去,心灰意冷,决定接受杨毓芳、王定中建议,于8日晚举行起义。

但在12月7日,杜聿明在蒋介石的一再督令下,改突围部署为继续向南进攻,企图配合北进的李延年、刘汝明部,解黄维兵团之围。8日清晨,邱清泉开始集中主力74军、70军向南猛攻。因为担心于一凡有“异动”,邱清泉专门打电话给于,告知西南面重要,兵团部决定派炮兵和战车支援。紧接着,第二兵团的炮兵和战车观通班在郭营、左砦架设电话线直通兵团部,战车五辆也直接开进了王大庄112师师部。同时,第12军军长舒荣还派视察官黄伟斌和政工处长晏盘石,每晚到于一凡处打扑克。邱清泉甚至暗中命令第五军第45师,将炮火瞄准112师师部,以防“不测”。情况突变,起义计划只好作罢。

为了阻止杜聿明集团南援, 解放军坚决阻击,勇猛穿插,并于12月13日和14日发动钳形攻势。14日夜,解放军猛攻郭营,第334团代理团长曹家和拼力固守,于一凡派一个步兵营赶往增援,后经顽抗守住阵地。杜聿明、邱清泉提升于一凡为12军副军长,以示笼络。

12月15日,黄维兵团被歼灭,杜聿明集团成为孤军。邱清泉只能加强工事、搜刮民粮,强撑力战,在刘集、郭营等地固守。12月下旬,徐州地区天气骤变,风雪交加、天寒地冻,包围圈内的国民党军粮草断绝,国军官兵忍饥挨饿、士气低落,期间虽两次计划突围,但均告失败。1949年1月4日,于一凡接到杜聿明、邱清泉命令,前往陈官庄参加最后一次军师长会议,部署1月10日由飞机空投毒气弹开道,然后全军突围。

但在1月6日,华东野战军即对杜聿明集团发起了总攻,突围计划终成泡影。6日当天,驻守郭营的第112师第336团被歼,驻守左砦的第335团团长韩福山接受劝告,于1月7日投诚。于一凡原计划带领112师直属队和第334团,跟随第335团举行起义。但当第335团进入解放军防区后,后续部队立即遭到第二兵团炮火覆盖,第334团又在左砦东端与解放军接火,情形混乱,未能行动,遂转到赵庄。

郭营、左砦失守,包围圈西北洞开,邱清泉对此极为震怒,责令于一凡于1月8日到陈官庄兵团部,当面要求其“明天坐飞机到南京去暂时休息一下”,实际解除了于的职务。1月9日晨,机场被解放军炮火封锁,于一凡只好又回到赵庄。

1月9日深夜,12军军长舒荣向于一凡传达了邱清泉“各军师自行突围,各奔前程”的最后命令,随即命令12军和第74军一起突围。但于一凡在下半夜军部集合时,趁乱摆脱舒荣控制,逃回赵庄。舒荣率领的军直属队很快在突围中被歼灭,舒荣只身逃跑。 1月10日晨,于一凡率112师师部向解放军投诚[14]。

四、手稿中描述的劝降过程考析

根据手稿叙述,杨毓芳、王定中二人于1948年11月4日从山东益都(今青州)出发,在向临城(今薛城)行进途中,决定改道沿津浦铁路正面进入徐州。后因战事在柳泉车站遇阻,只得绕行微山湖西侧进入了国民党72军防线,被扣留3日。

淮海战役初期,为了迷惑敌人、造成围攻徐州的假象,并创造机会分割包围黄百韬兵团,华东野战军数十万大军于11月6日自鲁南南下,郯城、码头、峄县、枣庄、丰县一带均成战场。11月7日晚,华野山东兵团10纵、7纵、11纵对驻防徐州以北贾汪、柳泉、韩庄一带的国民党第三绥靖区防线发动全面攻击。在解放军的强大攻势下,经过各方面工作,11月8日,第三绥靖区59军与77军一部两万三千余人在副司令何基沣、张克侠的率领下起义,山东兵团迅速通过运河防线,切断了黄百韬兵团的退路。而在此期间,国民党72军一直驻防徐州北部九里山一带,何、张起义后,72军又前出至茅村一带,阻止第三绥靖区溃兵进入徐州。徐东阻击战期间,72军配合孙元良兵团驻守九里山、云龙山、徐州机场一线,警戒萧县、符离集方向[15]。杨、王二人在柳泉一带因解放军与国民党第三绥靖区交战遇阻,转入微山湖以西被72军扣留,较为可信。

王、杨二人被扣留期间,发生了所谓的“徐东大捷”。11月15日夜,驻防徐州南部的国民党第二兵团74军企图由潘塘镇迂回碾庄,进攻解放军侧背,以解黄百韬之围,但在周楼附近与担任徐南穿插任务、试图分割邱、李兵团的华野二纵遭遇。双方激战竟日,解放军主动撤出战斗,74军勉强守住潘塘镇、二陈集。就在同一天,为了诱敌深入,担任徐东正面阻击任务的华野部队主动后撤至大许家以西,16日夜,苏北兵团穿插切断邱、李兵团退路的行动又受阻,于是11月18日,国民党当局大肆宣传“东、南两翼共军全线溃逃”“徐东大捷”[16]。杨、王二人也被72军转送至徐州城内专门收容被俘军官的徐州“剿总”收训队,得以有机会与于一凡联络。

于一凡得到消息后,于20日派335团团长韩福山和师部参谋军官魏运平、王襄国等人前来徐州慰问二人。但因112师刚在赵店小胜,取得了邱清泉稍许信任,于一凡对战局幻想较深,故拒绝了王、杨二人来师部面谈的请求。

11月30日,徐州“剿总”部署撤退。这时于一凡因邱清泉插手人事安排,本已极为不满,经韩福山劝说,王、杨二人得以随112师一起南撤。12月4日,杜聿明集团在永(城)砀(山)萧(县)三角地区被围。6日,孙元良兵团突围溃散,杨、王二人抓住时机挑明来意,劝其起义,于一凡表示考虑。

12月7日早晨,经韩福山、杨英华两位团长同意,于一凡决心起义。8日派336团医官赵金声与王定中一起前往华野八纵接头,决定于当晚6时行动。但这时邱清泉开始实施南进攻势,对112师的监视突然加强,参谋处主任徐鸿恩建议暂缓两天,王定中只好连夜返回八纵,要求解放军缓攻一天,9日中午作决定性答复。8号夜里,王、杨二人再次向于一凡痛陈利害,于的部属也多力主此事,并提出起义后由重新由霍守义领导,于一凡遂再次决定起义。9日中午,王、杨二人一起来到八纵,汇报起义的准备情况。

谁知情况又起变化。于一凡突然派人给杨、王送信,说受到监视,撤销原计划,并告二人离开,态度坚决。由于此时邱清泉兵团正在猛烈向南突围,杨毓芳恐于一凡受到监视,行动不便,便又返回335团了解最新情况,才知道于一凡确实已经放弃起义计划。但杨毓芳并未灰心,又策动杨英华、韩福山分别起义,并鼓动112师参谋军官将于抛开。在杨毓芳的努力下,杨英华、金克才等三人同意于当晚将部队拉出,让杨毓芳先回送信。这时却突然传来112师换防,调第二兵团中心区休整的消息(实际上112师并未全师调防),杨、王二人数次往返,风声已经外泄,杨毓芳担心事泄身危,不敢在335团久留,遂连夜冒险逃回八纵。杨、王二人从此留在八纵,将策反工作的经过由八纵转呈华东军区政治部联络部部长刘贯一。

杨、王二人在八纵住了几天,又转到九纵,这时解放军对杜聿明集团的包围圈已经巩固。他们抓住这个机会,再次向于一凡写信劝降,促其早日投诚,但于始终没有再回复,二人遂于27号回到已经解放的徐州。

五、该手稿的历史价值

这份手稿经历近七十年时光保存至今,内容完整,品相良好,殊为不易。手稿完整记录了对112师的策反经过,体现了解放战争中我党俘虏工作的巨大成效,生动地刻画了东北军将领的矛盾心理,对研究淮海战役中的策反工作具有补白作用。

(一)充分体现了解放战争中我党俘虏工作和统战工作的巨大成效。

瓦解敌军、宽待俘虏,是人民军队政治工作的三大原则之一。解放战争中,仅在1946年7月至1949年7月,我军俘虏人数就达到415万,其中的280万人经过改造参加了解放军。这一成就的取得,与中国共产党根据战局的变化,实行正确的俘虏政策和行之有效的政治工作方针是分不开的。

兖州战役后,在华东军区解放军官训练团里,霍守义、杨毓芳、王定中等原国民党12军高级军官,人格上受到尊重,生活上得到优待,行动上较为自由,他们亲眼看见解放区开展土改、实行人民民主后欣欣向荣的景象,亲身体验了解放军官兵一致、政治平等的优良作风,思想上受到了很大震动。通过听报告、学文件、参加自由讨论等形式,他们对我党各方面政策有了进一步的了解,逐步认清了蒋介石政权的反动本质,联系到张学良被扣押、东北军长期受歧视排挤的历史,对参加反共内战多懊悔不已,故接受改造较为积极[17]。

杨毓芳、王定中作为身负特殊使命的被俘遣返人员,冒着生命危险潜回淮海战场,历时两个多月,在陈官庄包围圈几进几出,千方百计促成起义。遭遇挫折后毫不气馁,继续相机策动,最终促成韩福山团和112师师部人员投诚,颇为不易,也从侧面反映了我党我军俘虏工作的巨大成效。

策反工作,同样也是统战工作的重要组成部分。抗战期间,112师中曾长期有中共地下工委活动,与中国共产党和人民军队一直保持较友好关系,广大官兵对我党的政策、主张有一定了解。但在淮海战役期间,112师中已经不存在秘密党员或党组织,也没有为我党所掌握的进步军官力量,外部以武力迫使、内部通过被俘军官实施政治争取,是唯一可行的办法。事实证明,利用俘虏进行宣传瓦解工作,更易于为东北军官兵接受,充分体现了我党统战工作的灵活性。

(二)充分反映了东北军所谓“中间路线”的破产和东北军将领在内战中左右摇摆的矛盾心理。

以霍守义、于一凡为代表的东北军将领,是于学忠倡导的所谓“不红也不蓝”的“中间路线”的忠实践行者。他们一方面对张学良怀有深深的感情,对蒋介石排斥异己、分化瓦解东北军的伎俩极为警惕,用兵处处小心谨慎、消极应付,但他们又不能真正认同中共的政治主张,无法如吕正操、万毅一样加入人民军队的行列,还渴望从蒋处加官进爵。这种矛盾心理,造成了霍守义等人始终拥兵自保,八面玲珑,企图在各种政治势力的夹缝中独善其身。

于一凡从驻防徐南期间拒绝与杨、王二人相见,到陈官庄被围期间先后三次反复,左右摇摆,最终放弃起义计划,这其中固然有邱清泉监视严密、战况激烈等客观原因,但其根深蒂固的“中间路线”思想,恐怕为根本原因。于一凡的错误指导思想,最终葬送了112师,也彻底宣告所谓“中间路线”的破产。

事实证明,在国共关系缓和、张学良将军释放有望的情况下,“中间路线”具有保存东北军团体、确保张学良人身安全的积极作用。但在解放战争开始后,张学良获释无望,东北军将领又被大量撤换、收买,东北军旧部全部被打散混编,被驱使开赴内战第一线的情况下,东北军除了起义投诚,接受改编外,只能成为蒋政权反动内战的殉葬品,绝无“中间路线”可走。

(三)为研究淮海战役全过程,特别是淮海战役中的策反工作,提供了第一手资料。

12军112师作为非嫡系部队,始终被邱清泉作为二线部队使用,也因此屡次逃脱了被歼灭的命运,得以完整经历了淮海战役的三个阶段。杨毓芳、王定中在淮海战役初期既潜入徐蚌战场,长期跟随112师行动,并在1948年12月策反活动结束后,第一时间写下该手稿,因此对于时间、地点、人物、事件等记忆较为清晰可信。

该手稿内容详实,逻辑清楚,叙述情况与现有淮海战役相关史料基本吻合,尤其难能可贵的是,手稿对于策反过程的许多细节,特别是东北军将领的矛盾心理记述极为详尽,为研究淮海战役中的策反工作,提供了难得的第一手资料。

注释与参考文献:

[1]师公,这里指霍守义。霍守义字师邹,故尊称师公。

[2]益都,即今山东青州,时为华东军区解放军官训练团驻地。

[3]韩福山,第112师335团团长。魏运平、王襄国,均为112师师部参谋军官。

[4]杨团,指第112师336团,团长为苏显扬,副团长为杨英华。

[5]徐鸿恩,时任第112师参谋处主任。

[6]海涛、剑青二人应为第112师师部参谋人员,具体姓名待考。

[7]公,这里指霍守义。

[8]金,这里指112师副师长金克才。

[9]刘部长,指华东军区政治部联络部长刘贯一。

[10]政协山东省文史资料委员会:《兖州战役亲历记》,济南:山东人民出版社,1992年,第77页。

[11]淮安市政协文史资料研究委员会:《淮安文史资料(第七辑)》,内部资料,1989年,第138页。

[12][17]夏继成:《终局:国民党高级战俘团真相》,北京:中国文史出版社,2009年,第146页、150页。

[13]张德良、周毅:《东北军史》,沈阳:辽宁人民出版社,1987年,第659—661页。

[14]全国政协文史委:《淮海战役亲历记》,北京:文史资料出版社,1983年,第344—349页。

[15][16]徐州《淮海战役史》编写组:《淮海战役史》,上海:上海人民出版社,1983年,第48页、第71—74页。