最美湿地:你将走向何方?

2016-05-30马宏敏

马宏敏

今年6月14日开始,中央电视台新闻频道在《新闻直播间》进行特别报道《绿色中国·览夏篇·湿地》,并发起了“中国最美湿地”微博评选投票活动,旨在唤起人们对湿地保护的关注。全国共有十大湿地参与此次投票。最终,昆明滇池湿地排名第一,得110628票;江西鄱阳湖湿地排名第二,得78082票;浙江杭州西溪湿地排名第三,得9497票。

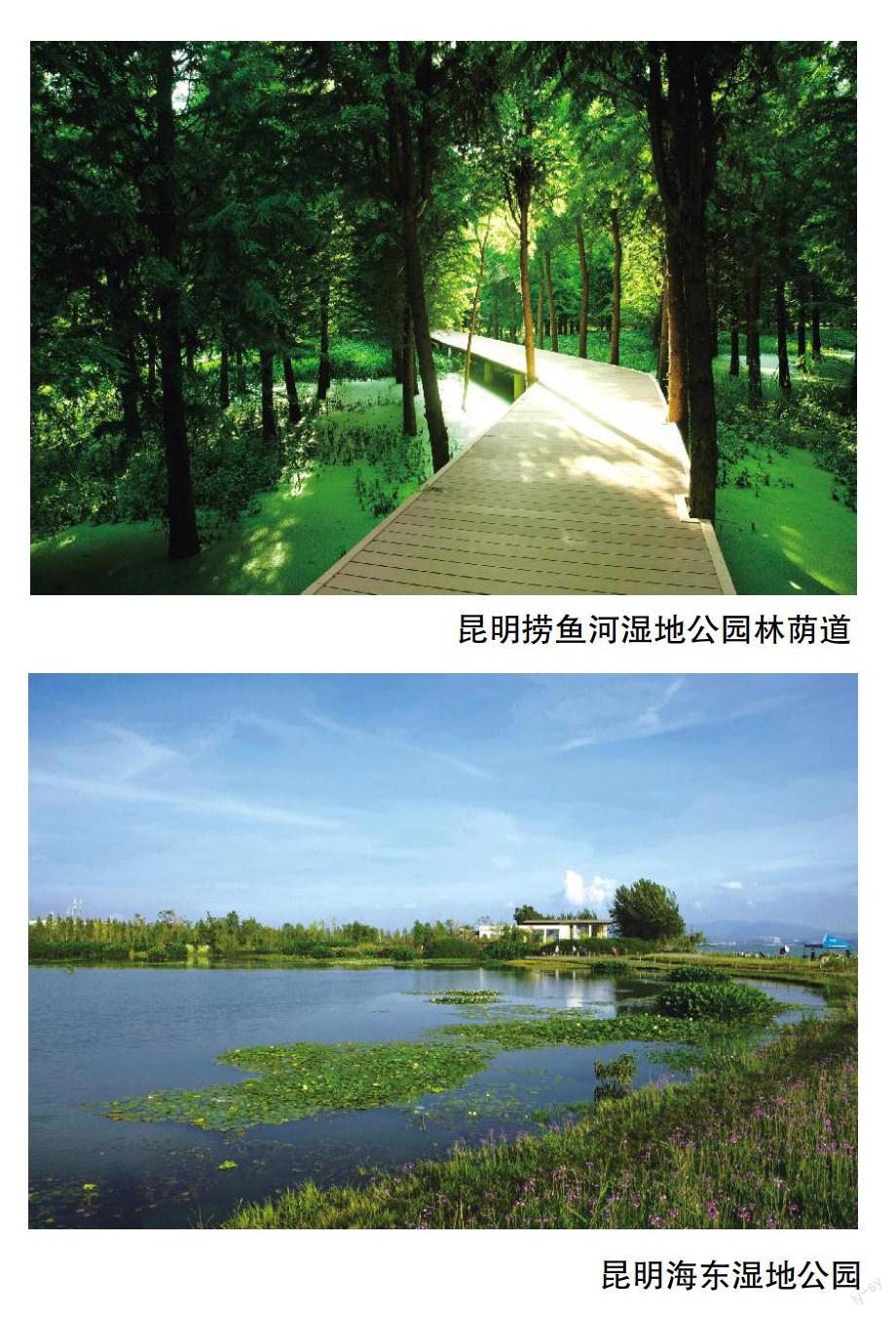

云南人无不欢欣鼓舞。除了云南得天独厚的自然景观,这是云南首次以意义非凡的人工景观吸引了全国人民的眼球。为了治理滇池,恢复滇池生态环境,昆明经过多年的努力,依靠3600公顷湖滨生态湿地、林带,在滇池湖滨初步构建了一条平均宽度约200米、区域内植被覆盖超过80%的闭合生态带。同时拆除沿湖防浪堤43.14公里,增加水面面积11.5平方公里,滇池历史上首次实现了湖进人退。监测结果显示,生态湿地对主要污染物的去除率为15%~30%。除了作为环湖生态修复核心区给滇池建“肺”造“肾”,14个经过景观改造的湿地公园也耀眼登场,成为市民休闲观光的好去处。滇池湿地的美,不仅吸引了昆明人蜂拥而至,也让全国人民折服。

但是,恰恰是这个“最美”的“美”字,令人隐隐有些忧虑。

重美勿忽视湿地基本功能

作为滇池的“皮肤”,湿地最主要的功能应该体现在生态功能上。首先就是滇池入湖水质净化。湿地具有很强的降解和转化污染物的能力。湿地中有许多水生植物,包括挺水、浮水和沉水植物,对污水中的悬浮物、有机物、氨氮等进行吸附,消除水体富营养化,作为进入滇池的最后一道生物屏障,对进入其区域的水体水质进一步的提升有着不可替代的作用。其次,湿地还是生物多样性承载区域。就全球而言,湿地只占到全球6%的面积,却涵盖20%的生物物种,可称为“生物超市”。具体到滇池,在九大高原湖泊中,滇池生物多样性排名第三,特有率排名第一。资料显示,湿地生物资源丰富,目前共观察记录植物241种,鱼类28种,鸟类96种,更可喜的是,通过多年的生态恢复,一些像海棠花这样消失多年的水生植物和金线鲃等土著鱼类、鸟类重新出现。

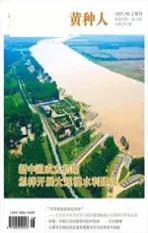

景观只是湿地的一项功能而已,湿地更重要的使命是生态修复。但环滇湿地特别是一些著名的湿地公园,过于注重景观的建设。为了打造漂亮的景观,公园种植的花卉往往更注重观赏性而非其净化作用。捞鱼河生态湿地公园种植了大量的中山杉,对净化水质起到了非常好的作用。但今年春天,公园开辟了大量的空地种植郁金香,60万株同时盛开可谓是盛况空前,捞鱼河湿地公园的各色美景刷爆了昆明人朋友圈。昆明人闻风而动,捞鱼河前面的环湖东路直接堵成了停车场,游人3天内制造的垃圾总量不下14吨,其中1/3为纯游客垃圾。郁金香花圃也遭到不同程度的踩踏。且不说种植郁金香对净化水质能起到什么作用,就是这种制造卖点的现象对湿地公园真的好吗?捞鱼河湿地公园本身是免费对市民开放的,公厕、垃圾桶等设施相对较少,加上市民的素质并不是都很高,公园不仅种了郁金香,还种了油菜花,大批游客穿梭在郁金香花海和油菜花丛中拍照,踩踏和随手乱扔的垃圾比比皆是,对湿地生态形成的破坏可想而知。所以湿地不应该片面强调它的美丽,更应该不忘初心,牢记湿地建设最基本的功能。

滇池湿地和湿地公园

是否应该对外开放?

在昆明市政协十二届五次会议上,有政协委员提交了《关于关闭滇池一级保护区内湿地公园的建议》的提案,建议停止滇池周边湿地公园对外开放,以杜绝对环境的人为干扰,保护脆弱的滇池生态。

确实,开放湿地和湿地公园无疑为昆明市民和省内外游客提供了休闲旅游的绝佳去处,政府花费了大量的财力为市民做了件好事。但还有部分市民认为湿地公园不应该对外开放。原因主要有两点:

首先是游人的大量进入,破坏了滇池周边湿地的生态环境。滇池周边的湿地和湿地公园基本是免费的,但是相对应的是缺乏管护。由于湿地的管理主体不明确,维护湿地也需要大量的经费,结果就形成了重建设轻管理的现象。游人随意进入湿地进行烧烤、垂钓等活动,草丛中、水塘边,垃圾随处可见,随地大小便现象突出,湿地很受伤。很多游客误把湿地当公园,不明白云南湿地大多地处高海拔地区,生态环境十分脆弱,极易遭受破坏。

滇池的湿地曾历经350万年的酝酿和成长。而今天,昆明的人们不知它何时才能重现。这需要人力、物力,还需要时间和耐心。

其次,湿地建成公园本身就是对自然环境的干预,会影响湿地生态系统平衡。作为湖泊和人之间的最后一道屏障,湿地公园承担了自然湿地的一部分功能。但是,在生态学者看来,作为“公园”的湿地无法真正发挥湿地的生态功能。人工管护湿地并非长久之计,湿地的自然修复,应还给生态系统自身。湿地建公园,制造各种人工景观,本身就是对自然环境的一种人工干预,再加上游人踏入,对自然环境的影响就更大。如果湿地资源遭到不合理利用甚至严重破坏,湿地生态系统和生物多样性会受到威胁。最好的湿地应该是全封闭的,没有公共设施、人行道、厕所、景观植物、停车场等,只有这样才能还湿地一片宁静,野生动物、候鸟才能够栖息和繁衍生长。

有关专家表示,既要维护湿地生态系统平衡,又要满足市民对“公园”休闲的要求,寻求两者之间平衡点并不容易,在滇池治理还没有成果的时候,人们就已经开始消费了,这是提前消费,干扰了滇池生态系统的自我修复能力。

美丽湿地能走多远?

也许是意识到了目前滇池湿地出现的一些问题,昆明市人民政府2016年出台了《昆明市环滇池生态区保护规定》(以下简称《规定》),自6月1日起施行。《规定》中明确,将制定环滇池生态区重点区域定期封闭、轮休方案,合理确定休闲垂钓、动物放生区域,并采取有效措施,对上述行为进行规范管理。但这还远远不够。

要让最美湿地走得更远,首先要加强湿地和湿地公园的规范管理。《规定》提出环滇池生态区内的湿地公园和有条件的自然湿地应当对公众开放。这点值得商榷。不是所有的湿地和湿地公园都应该对公众开放,对一些重点生态区域如鸟类保育区应该采取保护措施,尽量减少游人踏足,只有还自然一片清净,减少人工干预,才能最大限度发挥湿地的生态屏障功能,恢复滇池周边的生态环境和生物多样性。

另外滇池生态区定期封闭、轮休时,如有游人进入该怎么惩罚,由谁惩罚等,应该出台更具体的措施。还有,《规定》中指出在环滇池湖滨生态一级保护区内禁止水上餐饮、露营、野炊、搭棚、摆摊、设点经营等,但出现违规现象由谁管,日常的监督如何实施都不够明确,应该有具体的措施和责任单位。

湿地种类众多,对于滇池来说更重要的是建设带有人为控制、构造性的湿地,做到氮磷的深度清除。此外,在重视湿地建设的同时,更需要重视湿地的后续规范性管理,并评估湿地每年清除污染物的情况。

其次,要设立专门的环滇湿地管理机构。就目前来看,滇池湿地的主要管理者是各地政府,但涉及的部门很多,如发展和改革、城乡规划、财政、国土资源、环境保护、水务、林业、农业、园林绿化等部门都有职责保护和管理湿地,多头管理,导致职责不清、权限不明,久而久之,对滇池湿地的管护会出现互相推诿、越来越懈怠的现象。昆明较早建成的西华湿地就是一个现成的例子。由于没有明确的管护责任单位,西华湿地年久失修,木栈道损坏严重,很多地方都变成了断头路,市民已经无法欣赏到当初精心打造的景观。而且栈道破损还存在很大的安全隐患,游人很容易踏空掉入湖中,这种现象尽管早就出现,市民也一再反映,但至今没有相关部门解决。西华湿地是昆明最早建成的湿地,由于缺乏管理和维护,已经呈现颓败之象。谁又知道,随后建成的十余个环滇湿地会不会走西华湿地的老路呢?

昆明湿地建设存在着重建设轻管理的现象。湿地往往只有建设资金,而没有配套的人员和资金进行维护。同时湿地缺乏专门的管理机构,职责不分明,后期的管理与维护由谁来埋单?如果一直没有明确的规定,恐怕今后的环滇湿地会呈现一片乱象。管理好的,地方政府重视的,可能会欣欣向荣,真正为滇池治理做出贡献;管理不好的可能会一片荒芜,杂草丛生,垃圾遍地……走偏的可能会变成旅游胜地,但繁华过后,湿地后边的滇池可能会越来越浑浊……

每年随着季节变换,需要管护的湿生草本、生态林带和水生植物生物量越来越大,枯萎腐烂的植物残体如果不及时清除,将对水体造成二次污染。对湿地管护工作的深入开展已经是迫在眉睫的问题。应该尽快成立专门的管护机构,政府划拨资金或从市场筹资,制订详细的管护工作方案及监督计划,对湿地统一规划统一管理,同时由该管理机构负责进行湿地的相关科研与监测工作,保障滇池湿地生态效益和环境功能的持续发挥。

最后,要建立长效管护机制。目前昆明生态湿地的建设得到了社会的广泛认可,但要巩固和发展生态建设成果,必须建立健全管护长效机制,实现滇池生态良性循环。湿地保护是一项长期而艰巨的工作,属于社会公益事业,政府应该起到主导和示范作用,在政策、资金上给予大力支持。同时通过政策引导,动员社会力量加入到湿地管护工作中来。《云南省滇池保护条例》规定:“云南省人民政府,昆明市人民政府,五华、盘龙、官渡、西山、呈贡区和晋宁、嵩明县人民政府应当将滇池保护工作纳入国民经济和社会发展规划,将保护经费列入同级政府财政预算,建立保护投入和生态补偿的长效机制。”可由政府财政每年从滇池治理资金中,拨出专项经费,统筹规划专门用于湿地后期管护,除财政资金外,还要吸引更多的社会资金投资滇池湿地保护治理,政府应该创新投资机制,搭建投融资平台,形成一个多元化的资金投入的长效机制。同时,滇池湿地的管护应该采取问责制,纳入每年的考核中。只有建立长效管护机制,滇池湿地才能造福子孙。

看来,最美湿地到底能走多远,还需要昆明市政府和当地市民长期不懈的努力。