艺术博览会、拍卖行、画廊,三角博弈的大格局

2016-05-30刘星辰

刘星辰

艺术是什么?是一种精神追求还是一种生活需求,抑或是一种意境的玩味?对于这一问题,没有明确的答案。但是对于艺术品的获得却存在明确的渠道。古往今来,文人墨客,画家名流,雅集聚会,曲水流觞,谈论形而上美之学,互赠作品以慰知音。发展到近代,艺术品机构诞生,连接艺术生产者与收藏消费者,这种看似规范的模式背后是否会少了一分闲适的趣味,多了几分博弈的谋略?当17世纪的欧洲出现了艺术集市,人们可以在集市上购买艺术品,这种“接地气”的经营模式保留至今。随后画廊、艺术博览会、拍卖行整合区域和全球范围内的文物艺术品资源,开始了20世纪文物艺术品交易的主流模式。而在21世纪的第二个十年,随着互联网的发展,全球信息流通性大幅上升,在文物艺术品收藏投资领域,机构之间又出现了新的竞争与博弈。

从世界范围内讨论艺术博览会、拍卖行和画廊问的关系可能需要从文艺复兴时代谈起。13世纪末的意大利兴起了欧洲的文艺复兴运动,历史学家认为文艺复兴是封建时代和资本主义时代的分界线,因为它在文化、艺术、经济等各个领域都产生了深刻的影响,并不仅仅是对于欧洲古典文化的回顾与学习,而在这过程中更是孕育出了新世界的习惯和规则。当16世纪运动达到高潮之后,它的功能性作用得到了更加深刻的体现,并且影响至今。16世纪欧洲贵族府邸的回廊上开始展示从各个地区收集而来的美术作品,这被认为是近代画廊的开端,而同时期的文物艺术品拍卖行也开始出现,随后在17世纪欧洲出现了艺术品交易的集市,这被看做是艺术博览会(以下简称:“艺博会”)的雏形。所以从17世纪开始,画廊、拍卖行和艺博会就是三种主要的艺术品交易机构,几百年来随着外部环境的不断变化和自身发展的不断调整,三者间的关系相互交织,共同编织出了艺术品交易和流通的世界版图。

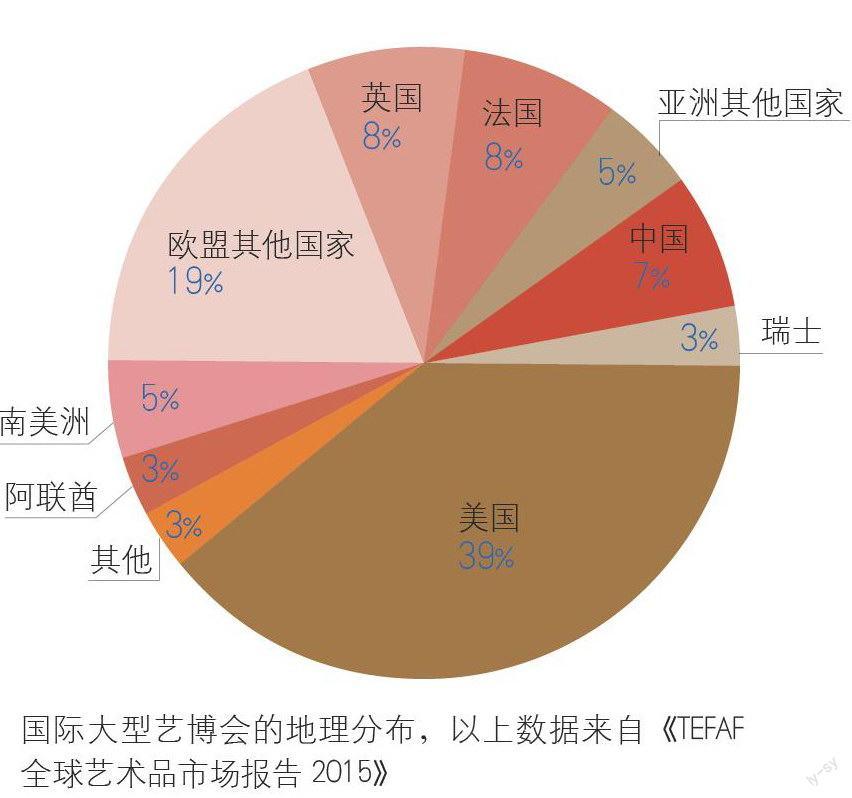

近年来,随着国际大型艺博会的触角在亚洲不断延伸,亚洲成为继美国和欧洲之后艺博会举办的热点地区,而这对于亚洲地区的画廊和拍卖行必定会调整运营策略以适应新的市场结构的变化。而对于中国而言,21世纪以后不论是艺术品一级市场还是二级市场,其交易量都在逐年攀升,尽管数据的呈现十分“漂亮”,但现阶段的中国艺术品市场仍不成熟,一方面是因为特殊的历史和政策的因素,另一方面则是因为缺乏成熟而长远的国际眼光。所以当三种机构在这样一个特殊时期开始在中国市场扩张,他们之间的关系必将是错综复杂的。而抛开竞争和利益而言,笔者认为在这一过程中完善中国艺术品交易市场才是一件共赢而具有历史价值的事件。

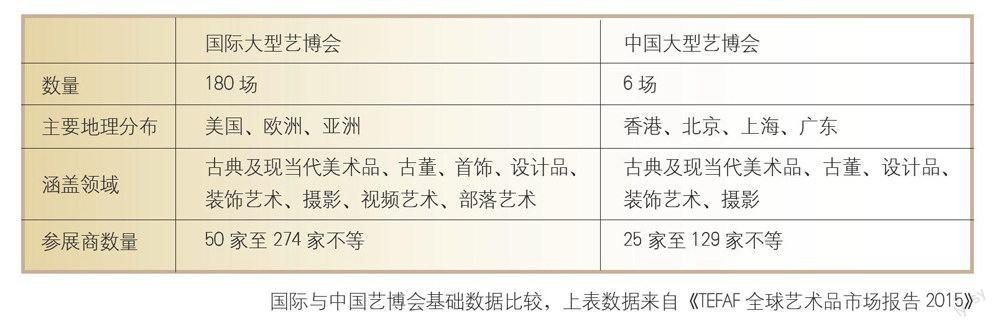

一、大型艺博会基础数据比较与分析

1966年被誉为“现代艺博会之母”的科隆艺术博览会成功举办,那时的中国还处于一个特殊的阶段,艺术品交易在计划经济年代还是一个陌生的词汇。也许正是因为这种“先天不足”,中国的艺术博览会之路漫长而曲折。上世纪70年代至90年代,艺博会开始在世界范围内扩张。1993年,广州首届“中国艺术博览会”正式登场。1995年分化发展为“广州国际艺术博览会”和“北京中国艺术博览会”,1997年中国国内的艺博会又增加了“上海艺术博览会”,至此中国的艺博会在发展过程中形成了京派、海派和岭南派三足鼎立的格局,但近年来北京地区依旧是中国艺博会的主场,2012艺术北京博览会展出面积为2万平方米,参展机构160家,国内外比例为5:1,观众5.2万人,90%以上参展商成交,成交额约3亿元,同比增长57%,占国内上半年艺术博览会成交额的85%。中国艺术品交易市场在20世纪90年代中后期才开始兴起,“展示+销售”的传统模式,艺术品资源的匮乏,购买者的鉴赏和资金水平有限,缺乏国际化的眼光,一系列的因素造成上世纪末的中国艺博会处于一种尴尬停滞的状态中。

随后,中国本土艺博会渐渐地开始探索出合适自身发展的道路。2005年的中国国际艺术博览会(GICE)尝试引进国际资源,第一次将世界级的高古轩画廊引入展会,但是令人尴尬的是,整个展会期问高古轩画廊没有卖出一幅作品。在展览之前他们曾对媒体表示“中国CICE就像一个BABY,但很高兴看到中国已经出现这样与国际水平同步、如此关注当代艺术的博览会,我们对它充满信心。”但现实的尴尬结果反映出当时中国买家刚刚起步,缺乏对于世界艺术史的了解和梳理,在国际化原初梦想破碎之后,经历多年发展后,CICE从最初的国际化回归到了本土化,在2009年第六届CIGE中,国际与本土参展画廊比例还是7:3,而从第二年开始,CIGE转变了策略,开始着重培养中国本土画廊的参与度,这体现出只有培植出成熟的本土市场,才能为国际化的“引入”“引出”打下坚实的基础。今年上海ART021当代艺术博览会联合创始人应青蓝在接受媒体采访时的观点正说明了这点,她谈道:“ART021的首要目标是要扶持中国本地画廊,因此中外画廊的比例这一届是六比四,四成是外国画廊,引入他们是为中国画廊做标杆的。本地画廊的面积小些,因为财力和能力小一些,我们主办方限定主题,比如1+1,1个策展人+1个艺术家,我要逼着中国画廊动动脑筋,深思熟虑地引入作品。对成熟的外国项尖画廊我不太担心,他们有丰富的参展经验。比如高古轩是头一回来上海亮相,开展一周前,就空运了国外工人来上海展览中心的大理石上铺木头地板,这让我们很吃惊。他们说,这是他们全球参展的习惯,就是要和别人不一样。这种细节的行动表率,会让中国的年轻画廊学到很多。”

由此,我们可以总结出,一个健康的成熟的艺术生态对于艺术市场的发展是具有决定性意义的。所以尽管中国现阶段有6个主要的分布在核心城市的大型艺博会,但值得思考的是如何为培育良好的市场作出积极的努力和尝试,例如,如何帮助中国画廊学习西方先进策划经营的经验,如何通过艺博会提升中产阶级对于艺术的关注和品味,如何利用艺博会来挖掘植根于中国本土的艺术设计作品。其次不同的城市立足于不同的区域,具有不同的文化氛围和文化性格,艺博会不应该一味追求火爆而雷同的场面,更应该着重于挖掘艺术个性和艺术多样性,从而完善中国本土艺术体系。正如中国艺术品网主编陈强所说:“真正的艺博会应该是有一个学术品位的,一个具有艺术风向标的平台,这个艺博会我认为在一级市场上,才是有意义的,而且是良性的。”

对于呈现的艺术品种类而言,国际性艺博会显得更为丰富立体,但是值得注意的是,就当代艺术而言,其发源于西方,西方艺博会也深受现代主义和后现代主义影响。而在中国本土艺博会中,值得一提的是,2014年开始举办的上海影像艺术展,它是亚太地区第一个专注于摄影艺术的国际性博览会,2014年共有42家国际画廊参展,据估计有25000名访客,虽然没有关于销售额的确切信息,但有报道称当时有作品以高达15万欧元的价格成交。这是中国专题性质艺博会的一个突破,值得借鉴和深入挖掘。

就参展商数量而言,随着近年来艺博会备受关注,参展数量也有所增长。但是国际许多著名艺博会都是限定参展数量的,例如艺术巴塞尔每年6月在莱茵河畔的中世纪之城举办,900个画廊争取290个展位,每个画廊都有一个最少3年的准入考核期,每年还有5%-10%的画廊被淘汰出局。严格控制数量是对于艺博会和参展画廊的尊重,“注重质量,打造精品”应该形成一个艺博会的共识。艺博会是整个艺术品市场的短时浓缩,它更能反映市场的成熟度、健康度和活跃度。

二、中国画廊的困境和拍卖行“跨界”

作为一级艺术品市场的代表,画廊主要有三种类型:一是主营性画廊,以艺术品的经营展览、展示等活动为其业务形式的画廊;二是非主营性画廊,以为艺术品交易及活动提供支撑服务为主,以艺术品交易及相关活动为辅的业态形式;三是网上画廊,利用互联网而建立的网上经营空间。据相关统计,截至2008年6月,中国画廊大约共有12297家,其中,主营性画廊约3549家,只占到画廊总数的28.9%。但随着近年来,国外知名画廊的进入,画廊经营模式的转型,现在的主营性画廊和非主营性画廊间的界限也越来越模糊,同时也有观点称,网上画廊现阶段实现难度较大,还是个“美丽的泡沫”。

2000年后,中国画廊业开始经历整合,一些早期的画廊被市场淘汰,专业性的画廊日益增多,且部分进入“盈利时代”,2005-2006年,中国画廊业规模得到了空前的发展,到2007年上半年,中国画廊数量达到峰值,有13800余家。但在2009年,广东、上海、北京等大城市虽然还未出现大规模的画廊“倒闭”现象,但画廊的交易额大都减少了六七成之多,处境艰难。有市场分析报告曾指出,中国画廊业年盈利率不足7%。造成中国画廊举步维艰的原因是复杂的,如以投资为目的的短线收藏增多、艺术家代理制度的不完善、一线艺术家是否需要转型、年轻艺术家创作和市场表现下滑、画廊聚居区地价与房租的上涨、画廊经营成本的增加等。《2010中国艺术品市场年度报告》显示:“2010年我国画廊业的进步明显,逐渐摆脱金融危机带来的不良影响,市场规模进一步扩大。据统计,中国正规画廊总数达1512家,主要分布于大中型城市之中。北京、上海、香港是我国画廊业的主要聚集区,其中北京地区画廊605家,占比40%;上海地区237家,占比16%;港澳台地区120家画廊,占比8%。”

面对新的市场挑战,画廊也开始扩展自己的经营渠道,如异地开店,拉长竞争战线;参加大型艺博会,提高知名度;增强自身软实力,培养多层次藏家群体,发现有潜力的青年艺术家。但是参加艺博会对于画廊来说,也需要一笔不小的经验成本。而对于艺博会,画廊看中的正是博览会快速、可见的成交量,以及在艺术博览会上寻找到新客户、并建立联系的可能性。在这种期待下,博览会必须能够吸引到画廊平时请不到的买家,并在短时间内聚集到强大的客户群体,形成直观的成交额。

对于中国画廊参加艺博会呈现出了以下几种特点:

第一,大部分中国画廊参加国内艺博会的数量明显大于国外艺博会;

第二,中国画廊参加艺博会的数量是与艺术市场繁荣程度呈正相关的,所以在商业坐标中,中国画廊还是因变量的角色;

第三,随着年轻藏家的兴起,画廊的艺术家选择会有所偏重。

面临困境的画廊不仅自身求变,国家在政策面也给予了支持,2014年我国出台的国家艺术基金对集体与个人提供了扶持政策,2011年画廊协会向政府争取的艺术品进口关税从原来的12%降低到6%,一系列艺术品海关质押金减免政策的出台为画廊的发展提供了契机。

但艺博会历来被认为是画廊的“大party”,全球各大成熟艺术品市场中都是一级市场占主导地位,在中国却有至少七成市场被拍卖行掌握,画廊发展缓慢,所以呈现出了一个非常有意思的现象——拍卖行“跨界”艺博会,并且还取得了较高的经济效益。其实早在2013年,香港苏富比便曾计划与欧洲古董与艺术博览会(TEFAF)合作,将艺博会引入北京,但后来由于种种原因未能成功。而现在由于中国的一些大型拍卖行积累了丰厚资源与经验,再度将目光瞄准了艺博会,一方面源于客户的需求推动以及对新盈利点的追逐;更为深层次的原因或许在于:目前一级市场的相对弱势其实给整个行业带来掣肘。调整一旦到来,一级市场便将是为市场打开更广阔空间的切入口。

嘉德投资董事总裁兼CEO、嘉德艺术中心总经理寇勤在接受媒体采访时谈道:“在艺博会上,人们有机会与画廊和艺术品商店直接接触。画廊能够提供的细致服务,有时候是拍卖公司做不到的。从长期来看,一级市场的相对弱小,对拍卖公司而言也称不上是一件好事。拍卖公司需要承担一级市场应该承担的任务,比如,艺术知识的普及、经验的推广、对藏家的长期服务。这让拍卖行需要承担越来越高的成本。同时,因为没有一级市场的筛选机制,二级市场拍品数量不断扩大,价格下探,长此以往,对于整个行业而言都是一种压力。”保利“艺起来”艺术博览会负责人、保利艺术空间总监安蓓也表示:“保利举办艺博会的初衷是:将二级市场的买家引入一级市场,在市场趋于冷静的时期带动人气。”

现在在国内,拍卖行从2013年起开始“跨界”,参与的艺博会主要有:嘉德典亚古董艺术周,保利“艺起来”国际艺术博览会和全国大学生艺术博览会。

三、结语:“兼相爱,交相利”

艺博会是艺术市场发展到一定程度的产物。当作为艺术品一级市场的画廊业发展成为一个规格巨大的产业群体,便需要二级市场艺博会作为产业发展的新生点,来拓展其展示、交流和交易的空间。西方艺术市场经过长期的发展,目前已形成了一整套完备的机制,由画廊、拍卖行、艺博会组成的“铁三角”,为艺术市场提供了稳定坚实的基础。由艺术家、经纪人、评论家和收藏家“四位一体”组成的市场链。对于拍卖公司主办的艺博会而言,特殊之处还在于面临一定的潜在道德风险(Mord Hozard)。在一、二级市场分割明确的西方艺术品市场,相互介入都可能引发诸多问题:“拍卖公司对一级市场的参与比较少见,通常是因为一些特殊的作品或事件。”

但是由于中国艺术品市场情况特殊,画廊、艺博会和拍卖行,三者虽有竞争,但是他们现阶段的主要目标是培育出健康成熟的中国艺术品市场,也正如艺术北京创始人董梦阳所说:“只有人们有了艺术消费习惯,艺博会和艺术市场才能真正繁荣。”所以,不论是业内人员、收藏家、媒体人应以种开放的姿态看待三者问交融的关系,如果我们将这阶段纳入宏观的艺术市场发展过程中会发现,这是对中国市场最重要的调整阶段。同时,通过相互的竞争,也可以挤出泡沫,让优秀的机构得到更大的发展空间。

总之,三者间的关系用墨子的一句话总结:“兼相爱,交相利。”