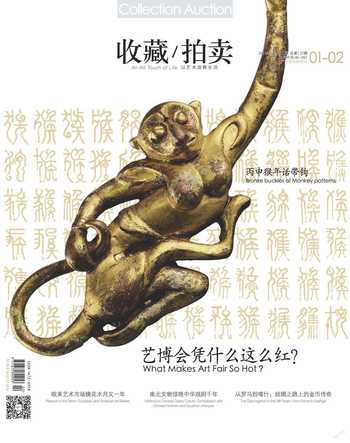

2015年,中国艺博会年

2016-05-30菡阁

菡阁

坊间已经有流传,原本只在春秋两季举办的各个艺博会,现在大有变成四季举办的态势。艺博会凭什么这样红?本刊特别策划在2016年开年之初扒扒艺博会逆势而红的秘密。

艺博会,这么后与那么前

所谓艺博会,也称艺术博览会。

在成熟的艺术市场结构中,艺博会算是后起之秀,而且地位特殊。准确地应该被概括为“介于画廊和拍卖之间的一级半市场”,是通过画廊这样基本参展单元作为主体在短时间内大量聚集艺术家、艺术品、藏家的大规模交易形态。当然,近一两年间,也有艺术家以个人名义作为基本参展单元出现,这样的方式只在艺博会早期出现过,近期再现的形态倒是个值得关注的现象。

就在刚刚结束的秋季艺博会上,与北京艺博会成交额达2.2亿、上海艺博会达1.4亿相比,广州艺博会创下5天成交5.5亿的骄人成绩。

而交出这样的成绩单不是没有缘由。

因为1993年中国第个艺博会——中国艺术博览会诞生在广州,这个有着喜欢开风气之先的城市。岭南地域作为千年商都,长年有艺术品收藏与投资的习惯,当地人喜欢冒险又习惯“饮头啖汤”,艺博会在广州诞生顺理成章。只是当时中国具有规范代理制的现代画廊屈指可数,画廊业的缺位使得建立在它基础上的艺博会市场有名无实。但这并不妨碍艺术家在艺博会上因为现场成交而获利。著名艺术家王广义就是在这届艺博会上卖出了他人生的第一幅作品,买家是一位香港画商,成交价为人民币一万元。对当时的他而言,是一笔“巨款”。以往来广州他都会寄住在广州美术学院的朋友家里,这一次他豪情地揣着那一万元住进了广美附近的珀丽酒店。自此以后,有不少艺术家通过艺博会直面市场,尝到了这样直观的“劳动换价值”的喜悦。

艺博会生命力乍现,成为可以复制的交易模式。中国艺术博览会随后分化为广州国际艺术博览会和北京中国艺术博览会。

之后涌现的一批早期艺博会基本以艺术家个人参展交易为主(混杂画廊、美术院校、艺术公司等各种参展对象),如同大型的艺术集贸市场,根本不能被称为严格意义上的现代艺术博览会,更无法和巴塞尔这样的艺博会相提并论。直到近几年,中国艺术市场有了长足的发展,尤其是画廊业逐渐壮大和走向规范,在此基础上艺博会才出现专业的当代艺术博览会。

2004年艺术市场开始火热,中国国际画廊博览会(现在改称中艺博国际画廊博览会,简称“中艺博”)作为中国第一个定位专业画廊参加的当代艺术博览会揭开了中国艺术博览会市场发展的新旅程。2006、2007年是艺术市场的高峰段,又分别有“艺术北京”当代艺术博览会(简称“艺术北京”)和外资背景的上海艺术博览会国际当代艺术展(简称“上海当代”)加入进来,初步形成三足鼎立局面。

巴塞尔,那么远与这么近

几乎是全球的艺博会都迈不过巴塞尔这道坎。

尤其是近些年来以威尼斯双年展为代表的国际年展在学术影响力上逐渐式微,与此同时以巴塞尔艺博会为主导的国际大型艺博会的飞速发展,尤其是像去年的《14个房间》行为艺术展登陆巴塞尔这种情况的发生,使艺博会本身成为了解国际最新最前沿当代艺术的重要平台。综观国际上重要的博览会,如巴塞尔的“艺术宣言”单元,或弗瑞兹的“艺术大师”单元等,已经是艺博会值得关注的一大亮点,也成为艺博会区别于其他博览会的一大特点。

而中国艺博会的这些“后起之秀”们之所以能够成功,多是参照巴塞尔这样的国外成熟艺博会模式。已经有39年办展经验的巴塞尔艺博会不仅以画廊为参展对象,并且对画廊的规范代理和操作水准都有衡量准入,同时以特别策划的展览和论坛活动使得艺博会在艺术品交易之外带有了一定学术教育的性质,并在某种程度上承担发现、引导市场新热点的作用。

2000年,上海香格纳画廊带着周铁海的《安慰药》实现了中国画廊在巴塞尔零的突破。但是对巴塞尔艺博会的认识,对中国的艺术从业者而言,还是一个遥远而陌生的存在。

2008年,巴塞尔邀请中国的媒体和藏家组成了第一个VIP团参观巴塞尔艺博会,还把当年的“艺术对话”(Art Basel Conversctions)单元延伸到北京,在中国美术馆举办“中国:世界艺术舞台上的新机遇”论坛,这也是巴塞尔艺博会第一次在主办城市之外举行这样的论坛。上海美术馆也入选当年新设的“艺术机构”(Art Instftutions)单元,成为第一个出现在巴塞尔艺博会上的中国艺术机构。

值得记住的2007年,巴塞尔艺博会3位总监和6位评委参观中国的艺博会和一些重要画廊。同年,广州维他命空间入选“艺术无限”单元,成为第一个出现在巴塞尔艺博会上的中国本土画廊。当年的“艺术无限”单元也破纪录地出现了3位中国艺术家的作品:艾未未的《碎片》、曹斐的《国、父》和徐震的《18天》。与此同时,6月的巴塞尔出现了越来越多的中国面孔。中国的美术馆、收藏家和艺术经营商等纷纷自发组织了大大小小的参观团队。

2008年,巴塞尔艺博会的主题画廊部分第一次出现了中国本土画廊的身影,北京现在画廊的出现填补了这个长久的空白(此前出现的香格纳、文件仓库等或者是外国人所创,或者为中外画廊合作)。参加巴塞尔的中国画廊数量(4家,在亚洲地区仅次于日本的6家)和艺术家数量都创下历史新高,中国艺术品成为博览会上的亮点……

学习中的中国艺博会群体随着参展画廊等级别与博览会的学术水准都越来越高,更吸引越来越多的国外画廊加入,逐渐向国际优秀艺博会靠拢。

二十年后的今天,越来越多的中国艺术家、收藏家、艺术爱好者等都有了与巴塞尔亲密接触的机会,中国的当代艺术也开始成为在巴塞尔艺博会上的焦点,中国与巴塞尔的距离越来越近。特别是近年来巴塞尔直接抢滩香港,不得不说这是一个重要讯号——亚洲市场越来越重要。

亚洲牌,这么深与那么浅

在香港、新加坡、台北之后,中国内地的艺博会也开始有了直通世界,争做亚洲霸主的野心。

“艺术北京”在2006年第一次举办时即提出了“完整亚洲,关注全球”的明确定位,并秉持至今。几乎一直坚持中国画廊50%、亚洲画廊30%、欧美画廊20%这样的参展比例。

加入竞争的“上海当代”因为是外资背景和国外操盘手的缘故,欧美画廊比例要比其他同级别的艺博会要多。即便是国外画廊也有许多以中国和亚洲当代艺术为主营,而且展会推出的“惊喜发现”特别策划也是以发现展示亚太地区新兴艺术家的作品为目标,打的同样是“亚洲牌”。成立更早的“中艺博”则在不断调整中也逐渐向亚洲概念靠拢。

因为本地市场容量有限,艺博会要想做大做强,必然向周边区域辐射,直至达到巴塞尔那样的全球覆盖。目前国内几个主要艺博会不约而同地选择亚洲定位是与国外艺博会发展的趋势相一致,当然这确实是由中国艺术市场发展和在亚洲地区逐渐形成的中心优势决定。

“亚洲概念”作为一个大的方向,如何避免落于肤浅,进步落实和深化,却是有待探索的问题。

“中艺搏”在4月底提出了“展现亚洲当代艺术全貌”的口号,并且这一口号也切实体现在了参展画廊上,亚洲画廊比例比上一年增长10%,达到70%,而且亚洲画廊涉及国家更多,尤其是增加了印度尼西亚、新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国等东南亚国家画廊的数量,并且有意无意地预见和引导了新出现的东南亚艺术热。同时“中艺博”精心策划的“MAPPING ASIA”亚洲年轻艺术家个展单元,在发现、推荐亚洲艺术新生力量方面起到积极的推动作用。这一策划与上一年“上海当代”的“惊喜发现”非常相似,都以展现亚洲新兴艺术为目标,只是在实现方式上有所区别,“MAPPINGASIA”主要由参展画廊推荐,然后通过执委会甄选;而“惊喜发现”更依赖策展人的力量,尤其是今年竟然一口气邀请了亚太地区11位策展人来挑选他们所在地区的艺术家,并将艺术家的人数从上一年的20位增加到30位,有心将该单元打造成“上海当代”的一个招牌。

虽然目前国内几大当代艺术博览会都以国际化定位,但目前相对称得上国际化的大约只有“上海当代”,奋起直追的是同城的艺博会新生代Art021。

“上海当代”是上海艺博会的延伸品牌,因其背后有着意大利博罗尼亚展览集团这样的外资背景,其艺术总监又是有着前巴塞尔艺博会总监、前主席这样的国际艺博界大腕操盘,得以利用其海外资源为“上海当代”争取到了为数不少的欧美画廊和海外藏家到来,就艺博会的专业性而言,也得到了业内的好评。

而作为新生代的“Art021”是近期难得的热门话题。吸引了11家境外画廊入场,包括久未露面的高古轩。

但中国的艺术市场是否已经足够成熟来迎接这些海外画廊和藏家,却是一个未知的问题。

与拍卖场上西方艺术品难有作为的情况一样,艺博会市场同样存在着中国普遍热衷中国和当代亚洲艺术而冷落西方当代艺术的问题。这不是一个艺博会本身资源整合与藏家服务不够的问题,而是中国的艺术市场还没有成长到可以容纳太多西方艺术品的程度。5月底举办的香港国际艺术展(Art HK2008)也出现了西方画廊带来的顶级艺术品难以找到买家的情况。但是包括“上海当代”在内,也有部分参展的西方画廊愿意继续用更多耐心来中国培育这个市场,或者根据中国的情况适当调整参展作品,或者推出自己所代理的中国艺术家的作品等。艺博会主办方这种相对超前于市场发展,搭建国际平台的努力还是值得尝试。

但是在近日,也许是受到刘益谦拍下莫迪尼亚尼的天价《侧卧的裸女》,以及王建林拍下梵高、莫奈画作的影响,中国藏家接受西方经典艺术品也出现了破冰现象。出现在广州艺博会上的20件毕加索雕塑作品,展出当日就被订走了6件。

艺博会年,这么热与那么冷

2015,可以称为“中国艺博会年”。

随着当代艺术在市场上走热,艺术博览会也开始扎堆“当代艺术领域”。曾经三足鼎立的三个当代艺术博览会已经隐隐感到压力,又有不少艺博会市场的新手出现,相同的领域和相似的定位让人担心,目前仍然有限的专业画廊资源能否满足如此多的艺博会需求?

11月的北京,一家新的当代艺术博览会加入竞争——艺术中国博览会(简称“艺术中国”)。这新登场的“艺术中国”有着特殊的官方背景,由中华人民共和国文化部主办、文化部文化市场发展中心承办,但其定位与同城竞争的“中艺博”“艺术北京”并无差别,都是专业化国际化的当代艺博会,并且在画廊分布(欧美画廊占20%,日本、韩国等亚洲国家以及中国港、澳、台地区的画廊共占30%,中国内地的画廊占50%)上与他们几乎相同。

但这不算什么,仅上海从九月开始,一个月内由于政府助力和强劲资本参与,出现艺博会扎堆井喷的“轰炸季”现象:从9月8日的西岸艺术与设计博览会到10月8日的CIGE开幕,相隔只有一个月的时间。接下来还有10月29日的台北艺博会开幕,11月19日的Art 021开幕。短短2个月的时间,4场以本土画廊参展商为主的艺博会相继举办,让不少画廊直呼吃不消。其中,参加3场艺博会以上的画廊有包括香格纳画廊、阿拉里奥画廊、佩斯画廊、常青画廊、北京公社、北京现在画廊、空白空间、星空间、前波画廊、艺术门、沪申画廊、大未来·林舍画廊、BANK画廊、亚洲艺术中心等在内的10多家。其中拥有多地分支的香格纳画廊与艺术门参加了全部4场艺博会。而参加了两场以上的画廊则更多,使得平均每两场艺博会的参展商重叠率达到10%到50%不等,而带去的作品似乎都大同小异,高达80%以上的重叠名单参加了两场艺博会。

就国际艺博会市场发展的经验,一个地区基本上只能有一个综合性的当代艺术博览会品牌存在。以前的三足鼎立,现在面临重新洗牌。这也意味着接下来几年,中国当代艺博会要开始惨烈异常的近身肉搏。

一大批仍然停留在“艺术大集市”阶段的传统艺博会,缺乏规范操作和科学的展览策划(常常被诟病为“大杂烩”),无法充分发挥艺博会的规模效应,成交量难有大的提升,更遑论学术水准的体现。这样的艺博会注定将没落直至被淘汰。

放大自身特点,进行差异化细分迫在眉睫。在当代艺术领域之类再做专业细分,无疑也是艺博会市场进一步深化发展的一个方向。值得注意的是“艺术中国”在具体操作上作出了一些有别于另外两家的策略,他们将招展工作的重点放在南方,注重挖掘地方优秀的画廊资源。并且画廊参展形势将以艺术区为单元。

其实参照国外成熟艺博会市场的经验,当代艺博会还可以有更多的分层,尤其是在大型艺博会周围出现诸多相对小型和区别定位的展览,利用大型艺博会的人气争取差异化生存的模式,尤其值得借鉴。诸如巴塞尔艺博会周围每年都会有10个左右的外围展同时进行,如已经有13年历史的有“年轻版巴塞尔艺博会”“LISTA”,以及2005年新成立的“VOLTA”等。而美国军械库展(Armory show)周边也有聚集:Scope艺术博览会、Pulse当代艺术博览会和la art艺术博览会等外围展。

当然,如何促进成交量也是艺博会另一重大要务。各地艺博会的成功法宝总结起来不外都是3条定律。

一、一定要有一批堪称忠粉的老客户,一直不离不弃。他们始终是场内消费的主力军,不仅有购藏消费艺术品的习惯,且会对周围亲朋好友产生影响,还可以以“滚雪球”的效应不断带来新的客户。

二、画廊也好,艺术家也好,面对市场要回归理性和现实。比如今年很多画廊的作品价格基本仍然维持在去年的水准,且作品尺幅较小,非常适合普通家庭的需求。

三、继续做好艺术的大众普及教育,耐心培养艺术品消费市场,坚信消费习惯可以改变。越来越多前来买画的不少市民并非藏家,而是家居装修好后,会选择艺术品美化居室,这使一部分装饰性强的艺术品尤为热销。

也许就是看透了这3条定律,最早从台湾开始发展的“城市艺术博览会”,已经作为艺博会的新模式迅速在中国各大城市里遍地开花。以前习惯了在各个会展中心逛艺博会的藏家和爱好者,现在可以移步到五星级酒店内,很直观地看到艺术品在家居环境中呈现出来的样子。