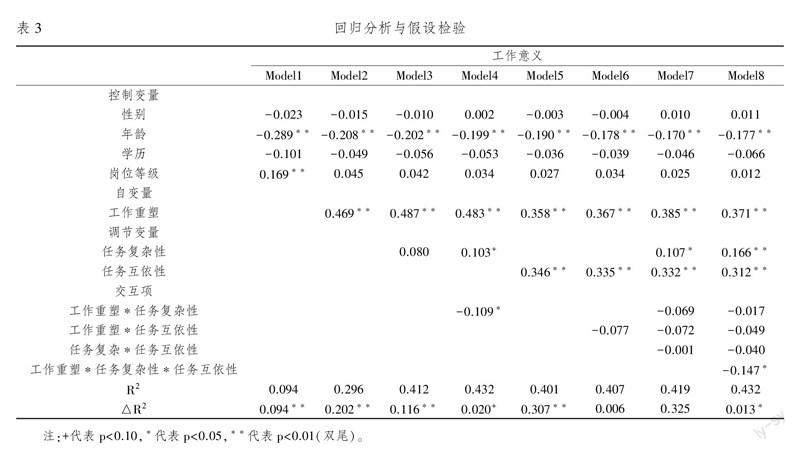

工作重塑、工作意义与任务复杂性、任务互依性的调节作用

2016-05-30尹奎刘娜

尹奎 刘娜

文章编号:1001-148X(2016)11-0112-05

摘要:不同于传统自上而下的工作设计方式,工作重塑是员工主动对工作特征做出的调整,强调员工改变的主动性。通过对307名员工的调查,本文在自我决定理论基础上探讨了工作重塑对工作意义的影响,以及任务复杂性、任务互依性的调节作用。研究结果表明:工作重塑对工作意义具有显著正向影响,任务复杂性在工作重塑与工作意义关系中具有负向调节作用,工作重塑对工作意义的积极作用在低任务复杂性情境下更强,任务互依性在工作重塑与工作意义关系中的调节作用不显著。

关键词:工作重塑;工作意义;任务复杂性;任务互依性

中图分类号:F27290;C936文献标识码:A

收稿日期:2016-09-04

作者简介:尹奎(1989-),男,济南人,中国人民大学劳动人事学院博士研究生,研究方向:组织行为学与人力资源管理;刘娜(1995-),女,新疆伊犁人,中央财经大学财政税务学院学生,研究方向:数量经济。

基金项目:中国人民大学拔尖创新人才培育计划项目“差错管理氛围的形成及其对团队创新绩效的影响机制研究”资助。

管理实践者致力于提高员工的工作绩效、工作满意度与幸福感,通过工作设计改变工作特征是实现上述目标的重要途径,目前的工作设计正由自上而下的传统视角向自下而上的视角转变,即强调员工对工作特征的自发调整;与此同时,主动性行为的重要性在不确定性、动态竞争的职业环境下日益凸显,员工工作重塑在众多主动性行为中引起更多重视。工作重塑是员工对自己工作进行重构,获得工作认同与工作角色的过程,其核心目的是获得工作意义、提高工作投入与满意度。尽管有的学者从理论上提出了工作意义是工作重塑的重要目的之一[1],但目前的实证研究大都聚焦于工作绩效、工作投入、工作满意度、心理资本、可雇佣性、顾客满意度等变量,忽略了工作重塑概念提出的初衷——获得工作意义。任务复杂性、任务互依性是典型的工作特征变量,作为情境因素被广泛作为调节变量来考察。本文主要回答两个关键问题:一是实证上检验工作重塑是否能够带来工作意义;二是分析任务复杂性与任务互依性在员工工作重塑与工作意义关系中是否起到调节作用,澄清工作重塑在不同工作特征起点下对工作意义的影响效果。

一、理论基础与研究假设

(一)工作重塑与工作意义

工作重塑是员工自发改变工作特征,应对组织变化的有效方式,是员工为了使自己的兴趣、动机、激情与工作相一致,而主动实施的一系列使其工作任务、关系边界发生改变的行为[2]。工作重塑的突出特点在于其具有随时性、隐蔽性和目标不一致性。从工作重塑的内容看,工作重塑包括任务重塑、关系重塑与认知重塑。任务重塑是指对工作的数量、种类与完成方式做出的主动性改变,如引入新任务以更好地发挥个人技能。关系重塑是指在工作中与谁互动与交流做出的改变,如与兴趣、价值观相似的同事成为朋友。认知重塑涉及到个体如何看待工作的认知改变,通过认知改变让已有的工作在主观上更有意义。

工作在个体生活中扮演着重要角色,工作意义是员工对工作价值的一种主观体验与评价,作为一种员工的内在动机会影响员工的工作表现,对反馈规避行为、前瞻性行为、被同事攻击等能够产生重要影响。工作意义是内在工作动机的重要方面,员工工作重塑能够提高个体对工作的控制感与胜任感,形成工作中的积极自我概念[2-3],有助于员工在自己喜欢且认为有意义的工作内容中投入更多精力,从而提高工作意义。基于此,提出如下假设:

H1:工作重塑对工作意义产生积极影响。

(二)任务复杂性的调节作用

任务是构成工作的基本活动单元,任务复杂性是个体对工作难度、复杂性的主观感知,任务复杂性高的岗位需要员工具备必要的知识储备、认知能力、信息处理能力等多种能力[4],高任务复杂性是信息处理、决策制定、认知负荷、内部动机与满意度的重要影响因素。在高任务复杂性情境下,工作重塑对工作意义的影响较弱:一是复杂性的工作任务本身需要的知识、技能较多,工作重塑对工作意义的边际效应较低;二是任务复杂性的提高对员工的认知提出了更高的要求,在高任务复杂性情境下工作重塑会消耗更多的个人资源[5],任务复杂性在目标设置与任务绩效关系中具有负向调节作用。基于此,提出如下假设:

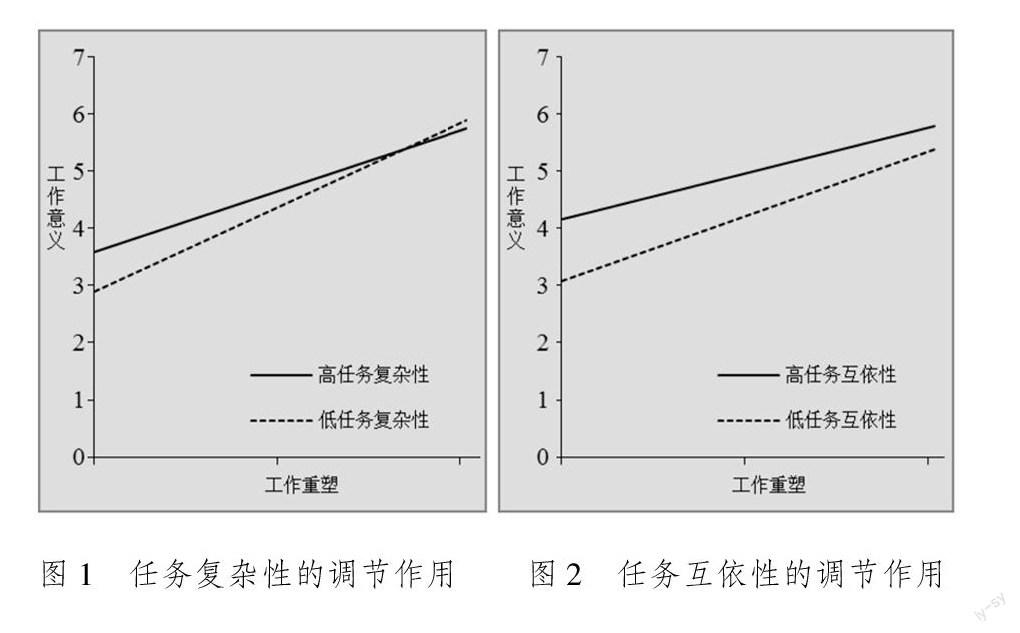

H2:任务复杂性在工作重塑与工作意义关系中具有负向调节作用。

(三)任务互依性的调节作用

任务互依性是员工在工作中完成一项任务需要依赖他人及与他人合作交流的程度[6],任务互依性既可以作为团队层次变量来使用,也可以作为个体层次变量来使用,本文从员工个体感知的视角考察任务互依性。任务互依性的调节作用在于:一是高任务互依性的工作强调员工之间的合作,有利于员工之间关系的建立,满足员工的关系需求,进而提高工作意义,在此情况下通过满足员工关系需求来提高工作意义的作用被抑制;二是在任务互依性高的工作情境中,每个成员工作标准的制定相互影响与制约,工作重塑带来的任务范围与数量的改变容易造成标准混乱,工作重塑后的任务特征更可能受到他人的排斥;三是工作重塑不一定与组织的需求相一致,高任务互依性下工作重塑的消极作用更容易被放大[7]。基于此,提出如下假设:

H3:任务互依性在工作重塑与工作意义关系中具有负向调节作用。

二、研究方法

(一)调研对象

本文的调查对象为企事业单位的员工,共计发放问卷400份,回收355份,实际有效问卷307份,问卷有效回收率为76750%。从性别看,男性占46570%,女性占53430%;从年龄看,平均年龄为34157岁,标准差为7331;从学历看,大专及以下占39024%,本科占31707%,研究生及以上占29268%;从企业性质看,国有企业占24483%,民营企业占58621%,外资企业占4138%,合资企业占6207%,其他占6552%;从行业分布看,制造业占49826%,批发零售业占19512%,软件、和信息技术服务业占6620%,餐饮服务业占9756%,其他占14286%;从岗位类型看,研发、技术岗占21254%,销售岗占25436%,行政、人事、财务岗19164%,生产制造岗占15679%,其他占18467%;从岗位等级看,一般员工占62887%,基层管理者占27835%,中高层管理者占9278%。

(二)测量工具

1.工作重塑。本文采用Slemp和Vella-Brodrick[3]编制的15个条目的工作重塑问卷,包括认知重塑、关系重塑与任务重塑3个维度,典型测量条目如“改变工作中要完成任务的类型或范围”, 采用李克特6级评价,从“从不=1”到“总是=6”;量表的内部一致性系数Cronbach s α为0905。

2.任务复杂性。本文参考了Sims[8]编制的工作特征问卷,任务复杂性包括5个测量条目,典型测量条目如“我的工作任务简单,不复杂”,用李克特5级评价,从“完全不同意=1”到“完全同意=5”,量表的内部一致性系数Cronbach s α 为0862。

3.任务互依性。本文采用Campion等[9]编制的3条目任务互依性量表,典型测量条目如“团队中的其他人需要依靠我提供的信息与资料来完成他们的工作”,该量表的信效度得到了国内研究的证实[10]。采用了李克特7级评价,从“完全不同意=1”到“完全同意=7”,量表的内部一致性系数Cronbach s α 为0815。

4工作意义。本文采用了Steger和Dik[11]编制的10条目工作意义量表,典型测量条目如“我深知,这份工作十分有助于体现自己的人生意义”,该量表的信度与效度得到国内研究的证实[12];采用了李克特7级评价,从“完全不同意=1”到“完全同意=7”,量表的内部一致性系数Cronbach s α 为0939。

(三)统计工具

本文采用SPSS220对数据进行描述统计、相关分析、内部一致性分析,在对自变量与调节变量进行中心化的基础上构建交互项,进行层次回归分析;采用Mplus70进行验证性因子分析,对本文变量之间的区分性进行检验。

三、数据分析

(一)共同方法偏差检验

本文的所有变量均由员工自我报告,可能存在共同方法偏差问题,因而采用验证性因子分析进行变量区分性检验。如表1所示,四因子模型的拟合指标良好,χ2/df=2868<3,CFI=0951>09,TLI=0934>09,RMSEA=0078<008,且四因子模型显著优于三因子模型、二因子模型以及单因子模型,这说明本文的四个变量具有良好的区分效度,较差的单因子模型拟合也说明共同方法偏差问题并不严重。

(二)描述统计与相关分析

表2给出了各变量的均值、标准差以及变量之间的相关系数,工作重塑与工作意义强度正相关(r=0505, p<001),与任务互依性中度正相关(r=0307, p<001),与任务复杂性弱负相关(r=-0187, p<001)。任务互依性与工作意义中度正相关(r=0449, p<001),任务复杂性与工作意义相关不显著(r=-0017, p>005)。

(三)假设检验

本文采用层次回归对研究假设进行检验,一是检验工作重塑对工作意义影响的主效应,以工作意义为结果变量,将性别、年龄、学历、岗位等级作为控制变量构建Model1,在Model1基础上引入自变量构建Model2,工作重塑(β=0469, p<001)对工作意义产生正向影响,△R2达到0202(p<001),H1通过检验;二是将工作重塑与任务复杂性作为自变量,构建Model3,在Model3基础上引入工作重塑*工作意义构建Model4,统计结果表明工作重塑*工作意义(β=-0109, p<005)对工作意义产生显著正向影响,△R2达到0020(p<005),H2通过检验。

为了直观反映任务复杂性的调节作用,本文取任务复杂性均值加减一个标准差构建交互效应图(图1),工作重塑在低任务复杂性时对工作意义影响的斜率更大;将工作重塑、任务互依性作为自变量,构建Model5,在Model5基础上引入工作重塑*任务互依性构建Model6,工作重塑*任务互依性(β=-0077, p>005)对工作意义的影响不显著,H3未通过检验,图2交互效应也显示高低任务互依性情况下工作重塑对工作意义影响的斜率差异不大。

四、结论与启示

现代管理者不仅期望员工被动环境适应,更强调主动地寻求变化。工作重塑是员工主动性行为之一,其不是整体对工作进行再设计,而是在具体工作任务内对特定方面做出的改变。基于自我决定理论,本文验证了工作重塑对工作意义的积极影响,并选取了任务互依性与任务复杂性作为典型工作特征,探讨了工作重塑在不同任务特征情境下对工作意义的不同影响,验证了工作重塑对工作意义的积极影响,检验了任务复杂性与任务互依性的调节作用。本研究的管理实践启示在于:一是管理者应该鼓励员工进行工作重塑,以此提高员工的工作意义感知,这与组织伦理的基本理念相一致;二是对于承担不同任务特征的员工而言,管理者应给予低任务复杂性的员工更大工作重塑空间,以便发挥工作重塑对员工工作意义的提升作用;三是对于任务互依性低的岗位,在不影响团队协作与任务完成的情况下,管理者可以允许员工对任务内容、范围与数量进行调整,以便提高员工的工作意义感。

本文尚存在如下局限:一是所有变量均由员工自我报告,难免存在共同方法偏差问题,尽管验证性因子分析表明该问题并不严重,但为了提高研究的信效度,未来有必要进行跨时间点测量;二是工作重塑概念与测量本土化问题,中国人强调“集体主义”,注重人际关系,在工作重塑的方式与内容上与西方可能存在不小差异,未来有必要开发本土化工作重塑量表,以便进一步验证本文的研究结论[13];三是工作重塑可以分为个体工作重塑与集体工作重塑,本文仅探讨了个体工作重塑对工作意义的影响[14],未来可以拓展工作重塑的研究层次,探讨集体工作重塑的影响;四是研究样本量较小,且样本的群体分布较为分散,而已有研究发现知识型员工在工作丰富化中受益更多[15],未来有必要在扩大样本量、提高假设检验稳健性的基础上聚焦于特定群体,如知识型员工。

参考文献:

[1]Berg J M, Wrzesniewski A, Dutton J E. Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(2-3):158-186.

[2]Wrzesniewski A, Dutton J E. Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work[J].Academy of Management Review, 2001, 26(26):179-201.

[3]Slemp, G. R. and Vella-Brodrick, D. A. The job crafting questionnaire: A new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting[J]. International Journal of Wellbeing, 2013,3(2):126-146.

[4]夏瑞卿,杨忠.目标导向与员工创造力的关系研究——有调节的中介效应分析[J].浙江工商大学学报,2014(4):104-112.

[5]Dóci E, Hofmans J. Task complexity and transformational leadership: The mediating role of leaders′ state core self-evaluations[J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(3): 436-447.

[6]胡进梅,沈勇.工作自主性和研发人员的创新绩效:基于任务互依性的调节效应模型[J].中国人力资源开发,2014(17):30-35.

[7]张春雨,韦嘉,陈谢平,等.工作设计的新视角:员工的工作重塑[J].心理科学进展,2012,20(8):1305-1313.

[8]Sims H P. The measurement of job characteristics[J].Academy of Management Journal, 1976,19(2):195-212.

[9]Campion M A, Medsker G J, Higgs A C. Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups[J]. Personnel Psychology, 1993, 46(4):823-847.

[10]蒿坡,龙立荣,贺伟.共享型领导如何影响团队产出?信息交换、激情氛围与环境不确定性的作用[J].心理学报,2015,47(10):1288-1299.

[11]Steger M F, Dik B J, Duffy R D. Measuring meaningful work: The work and meaning inventory(WAMI)[J]. Journal of Career Assessment, 2012, 20(3):322-337.

[12]王震,宋萌,王崇锋, 等.道德型领导对下属反馈规避行为的影响及其作用机制[J].管理学报,2015,12(1):96-102.

[13]陈荣,周盛琳,张小林.工作形塑的概念、结构及其测量[J].南方经济,2015(3):93-105.

[14]Mattarelli E, Tagliaventi M R. How offshore professionals′ job dissatisfaction can promote further offshoring: Organizational outcomes of job crafting[J]. Journal of Management Studies, 2015, 52(5): 585-620.

[15]涂红伟,严鸣,周星.工作设计对知识型员工和体力工作者的差异化影响:一个现场准实验研究[J].心理学报,2011,43(7):810-820.