新型城镇化与新人口红利的关系探究

2016-05-30杨正军

杨正军

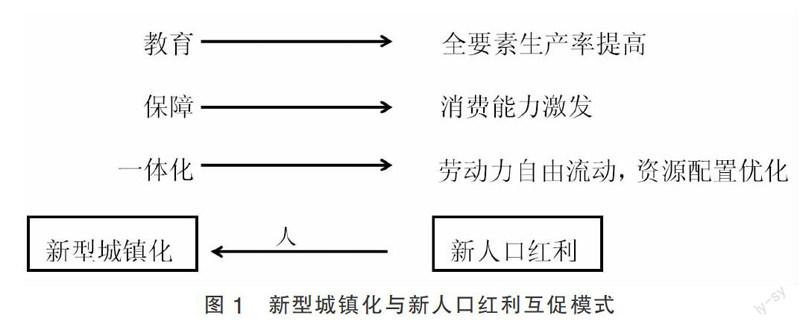

摘要:自2013年我国适龄劳动人口第一次出现绝对下降,人口红利问题引起各方关注。文章通过对第一次人口红利的分析,明确了在新型城镇化中新人口红利的真正定义,新人口红利就是人的智慧和消费能力外显的过程。所以在新型城镇化的进程中就要重视新人口红利的培养,新人口红利将来也会成为新型城镇化一个重要的推进器。围绕两者的主体,人,坚持以人为本的核心,使新型城镇化与新人口红利形成相互促进的模式,实现两者的可持续发展。

关键词:新人口红利;新型城镇化;适龄劳动力;以人为本;可持续发展

一、引言

通常来说,人口红利是指劳动年龄人口比例高,人口抚养负担轻,人口生产性强,社会储蓄率高,这些因素都有利于一个国家的经济增长。2013年1月,国家统计局公布的数据显示,2012年我国15~59岁劳动年龄人口第一次出现了绝对下降。

虽然全球老龄化现象严重,但国内外的经济学家对人口红利的分析看法却是不同。当然也不乏一些乐观的声音,中国社科院经济学部副主任陈佳贵分析我国人口状况对就业的影响时表示,在我国经济增速放缓的时期,高就业率的保持也是依靠了不少有利因素。刘玮的观点是这样的,没有劳动生产率的提高,老龄化社会确实会成为经济发展过程中无法逾越的鸿沟。但面对压力,大家才会产生动力。依靠制度的有效激励来充分发挥民营经济的活力,并以此提高劳动生产率,这才是经济持续稳定增长的真正动力。经济学家厉以宁在第十二届中国经济论坛上指出,新三大红利正替代旧红利,其中一个就是新人口红利,他对唱衰人口红利的观点进行了反驳,他认为,新的人口红利正在产生,中国正在从技工时代转向高级技工时代。

面对如此严重的人口结构问题,我们不禁对人口红利的存在产生了疑问,严峻的现状迫使我们在对第一次人口红利的反思中,找出问题,总结经验,为开发新的人口红利找寻一条正确的出路。

二、城镇化的第一次人口红利

新中国成立后,不管是城市还是农村都存在着大量的青壮年劳动力,他们靠着自己勤劳的双手为祖国的建设奉献出自己的力量,有的不远万里奔赴经济较发达的东部沿海,有的则选择去临近的大中城市。改革开放后,我国就出现了大面积的人口流动。其中主要的流动人员就是农民工。由于城市的快速发展,农民工抱着美好的愿望来到城市。一部分具有某种专业技能的农民工,可以从事一些技术性的工作,如针织、缝纫、机械维修等。而另一部分则是单纯地希望可以找到一份工作,改善自己的生活。除了繁华城市快速发展的吸引,还有一份现实的原因倒逼着农民向城市转移,那就是农业生产的成本不断提高,利润空间越来越小。这就导致了一个奇怪的现象,中国的各个大中小城市中活跃在生产第一线的人群就是农民工。然而,进城后的农民工,由于自身的文化水平和文明素质,出现了众多与城市和谐不符的状况。同时,由于没有相应的组织体系加以管理,作为一个外来者与社会的弱势者,使农民工在求职、福利待遇等方面受到侵害。长此以往,农民工只是城市劳动力的流动,永远无法成为城市的一员,无法真正进入城市。

城镇化作为我国经济增长的重要支撑,更多的体现在了化地的视角上,过去粗放地发展土地的城镇化,虽然大量的资金投入,我们看到的只有越来越多超前建设的基础设施,但城镇化空间中的主体,人,并没有感受到多大的变化。劳动者的就业技能,知识结构以及素质并没有得到提升;人们的消费观念也并没有转变;由于社会保障的欠缺,随着老龄化的进程,储蓄率却为何提高不了;城乡二元体制依旧限制着农民市民化。

这一系列的问题都制约着人口红利的培养,与过去城镇化发展的问题一样,只求速度不求质量。人口红利的利用也是如此,随着国际大环境以及国内要素价格、创新乏力的问题出现,其速度也是有了大幅度地下降。但众人皆知人口红利并不是简单的一个多少的问题。新常态,新型城镇化的提出,也使我们对新人口红利引起了思考。新型城镇化的特点就是人的城镇化,之前的城镇化就是依靠着第一次人口红利而大力发展的,但只是“地的城镇化”。现状问题不得不倒逼我们审视过去的行为,得出教训。利用现在的人口结构的特点来挖掘出新型城镇化下的新人口红利,推动新型城镇化的可持续发展,以人为本的新型城镇化也不断优化着人口红利,二者之间形成一个良性的循环,共同发展。

三、新型城镇化下的新人口红利

(一)知识改变命运

改革开放初,大量廉价劳动力所带来的人口红利支撑着我国经济的快速发展,丰富的廉价劳动力将生产成本大大降低,依靠着成本低廉来开拓市场,增加资本积累,从而由低收入阶段向中等收入阶段接近,甚至迈入中等收入阶段。当然,国家在经济发展的不同阶段都有适应于当前阶段的劳动力资源优势,当旧人口红利的逐渐消失,廉价的劳动力将会被熟练高水平的人力资源所取代。经济发展方式也会随着新人口红利的特征所转变而继续发展。但是现在根据我国的国情,劳动力的受教育水平远远达不到高技工时代的要求。

2012年,我国的财政性教育支出占GDP达到了4%的目标,但仍落后于北美和西欧5.7%、拉美5.0%、甚至中东欧4.9%,甚至领过印度已经计划增加教育投入至6%。随着劳动力规模与生产率的降低,以数量取胜的人口红利可能很快会消失,从而经济增长会出现放缓的现象。然而,通过加大公共教育投资、促进人力资本积累,可以提升劳动者能力,降低各行业的劳动投入,实际上就是增加了有效的劳动力供给,对于提高生产效率、保持经济可持续增长具有非同寻常的意义。另一方面,党的十八大强调坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。创新驱动的提出,也指出了知识是提高生产效率的有效途径。如何改善劳动者的知识结构,特别是技术性人才以及高层次人才,对提高经济增长的质量和效益、加快转变经济发展方式具有现实意义。

“知识改变命运”,知识也同样会改变全要素生产率。当生产性人口的增长小于消费性人口的增长时,维持高生产率的现状就不能忽略全要素生产率,通过教育来提高全要素生产率,从而弥补适龄劳动力人口的减少,为今后的新型城镇化建设提供足够的生产力。

(二)保障激发消费

根据美经济学家弗朗科·莫迪利安尼提出的生命周期消费理论,该理论指出,人们第一阶段参加工作获得收入,第二阶段纯消费而无收入,只能用第一阶段的储蓄来弥补第二阶段的消费。因此,个人可支配收入和财富的边际消费倾向便取决于消费者的年龄。理论还得出另一个结论:整个社会不同年龄段人群的比例是会影响总消费和总储蓄的。

有些专家学者早就提出了第二次人口红利,其观点是这样的,人口老龄化的一个重要原因,是人口预期寿命提高即人们活得更加长寿。这个因素是创造第二次人口红利的重要基础,即延长了的健康余寿可以成为人口红利的新源泉。这种类型的人口红利主要来源之一就是养老保障需求和制度供给。如果建立起一个具有积累功能,而不是主要依靠家庭养老功能或现收现付的养老保障制度,可以利用劳动者的养老期望从而激发储蓄动机,以及资本市场的增值来保持高储蓄率。

不过,第二次人口红利是否导致了高储蓄率,这还有待商榷。笔者认为其原因是不明显的。高储蓄率在一定程度上辨明了人民对消费的迷茫。的确,中国的流动小额投资方式比较少。如购房,存入银行以及进入股市等。但这些方式却存在着较大的波动性,让资金无处安放。

所以,我们其实并不清楚高储蓄的原因何在。在当前时期,高储蓄率是否有利于经济结构的调整,经济增长方式的转变也是需要我们思考的问题。根据经济学理论,经济增长、居民收入与个人消费存在着较高的正相关性,随着国家经济的增长,国民收入也会增加,从而扩大就业,刺激消费。同时,消费的扩张也会促进国家经济的进一步增长。但是,改革开放后,我国居民收入的增长速度一直小于经济增长速度,特别是农村居民收入的增长速度,这就会导致,消费倾向的下降,使消费的增长速度一直高不起来,甚至不断下降。虽然这些年社会保障体系的投入在不断加大,其水平与覆盖面不断提高,但在住房、教育、医疗等其他保障项目的花费仍然居高不下,不得不逼着居民增加自己的储蓄,这也大大抑制了居民的消费热情。其次,高储蓄率还成为了收入差距扩大的罪魁祸首,一些社会资源少,投资渠道单一的中低收入者只能把钱存进银行。随着通货膨胀的上涨,虽然存折上的数字在增加,但是,其财富在不断地贬值。而大部分中高收入者在社会财富创造的能力都比较强,收入差距越来越大,最终使社会两极分化。

高储蓄率是否有利于当前的经济增长方式转变,答案尚不明确。以前的三驾马车已经不能支撑我国的高速经济增长,在经济结构调整的当下,我们亟需做的就是扩大内需,而社会保障制度的完善使劳动者知道自己病有所养,老有所依,那么他们就更愿意将钱消费出去,而不是捏在手里,从而激发出消费者被一直压抑着的消费能力。

(三)一体化破除障碍

第一次人口红利得利于劳动力的转变,农村劳动力从农村转移到城市,从农业转移到非农业。虽然他们的身份产生了变化,但他们的消费习惯,社会地位都没有得到转变。因此,这些人对社会公共服务以及城市居住设施提出的需求还没有充分挖掘、所以,第二次人口红利的发掘就需要依靠农民市民化和公共服务均等化。我国现在的城镇化率已经超过50%,但是非农户口人口的比重却只有35%左右,也就是说还有15个百分点的差距。

过去的城乡二元体制大大束缚了人口的自由流动。良好的社会保障体系逐渐地解决了大多数城市家庭的后顾之忧。而对已广大的农村人口来说,这两个基本的保障制度还未能享受。进程务工的农民工的社保、医疗、子女教育都被这墨守成规的户籍制度所剥夺。一方面,城乡的二元结构不利于真实人口的有效流动,容易激发城乡之间的社会矛盾,从而导致非合理流动的反作用;另一方面,二元结构的断层更阻碍了文化的交流,不仅是中东西各个板块之间,在更微观的层面,城乡之间的互动交流也会逐渐被户籍制度所阻碍。

因此,割裂的城乡二者必须向一体化的方向发展。第一,尽早取消城乡与差别的户籍制度,使居民和农民的身份平等。利用现今的居住证制度改革,进一步减少由出生地因素而带来的不便;第二,切实保护农民的合法财产,基于现在我国的农民多散乱的情况,不仅需要保护在城市务工的农民工的合法利益,留在农村的农民也同样的重要。土地是农民的命根子,在城镇化的过程中,农村的改造必然会触及农民的利益,需要政府重视对农民财产的保护。只有这样,才能在根本上破除城乡的二元结构,不仅发挥了人口流动的优势,并且也考虑到了非流动人口的利益,从而在城市与农村二者同时激发出新人口红利的优势。

四、总结

第一次人口红利的利用形式主要是劳动力从农业转向非农产业,新人口红利的利用形式是人的智慧和消费能力外显的过程。通过优质的教育从而优化生产技术,进一步提高全要素生产率;通过完善社会保障体系激发出消费者潜在的、被压抑着的消费能力;通过城乡一体化使劳动力可以自由流动,实现资源配置的优化。所以在新型城镇化的进程中就要重视新人口红利的培养,新人口红利将来也会成为新型城镇化一个重要的推进器。围绕两者的主体——人,坚持以人为本的核心,使新型城镇化与新人口红利形成相互促进的模式,实现两者的可持续发展。(如图1)

参考文献:

[1]国家统计局.2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)[EB/OL].[2011—04—28]http//www.stats.gov.cn/ztjc/zdljgz/zgrkpc/dlcrkpc/dlcrkpczl/201104/t20110428_70008.htm.

[2]刘玮.人口红利消失,会是中国经济增长的转折点吗[J].专题数据,2006(10).

[3]厉以宁.中国经济双重转型之路[M].中国人民大学出版社,2013.

[4]段进军.多维视角下的健康城镇化道路思考[R].邦城未来城市研究中心国际研讨会发表文章集.

(作者单位:苏州大学)