基于要素供给的我国生猪产业阶段性特征与发展趋势分析

2016-05-30郑瑞强

郑瑞强

一、生猪产业发展阶段性特征及影响因素分析

(一)要素禀赋与产业发展的关联

产业发展实质上是一个资源要素优化配置的问题,从配第的“劳动、土地”的二要素观,萨伊的“劳动、土地和资本”三要素观直至舒尔茨的“劳动、土地、资本、组织管理和人力资本、技术”的六要素观,影响产业发展的资源要素在不同时期有着不同的内涵,各种要素在经济中的相对份额构成了不同的要素禀赋,决定着区域产业结构与产业的发展层次,亦即产业发展层次受制于经济中的要素禀赋结构。

依据要素价格决定理论,要素禀赋影响产业发展升级主要基于各种要素存量、技术创新驱动、消费等多因素的综合力量。借鉴雷布津斯基定理[1],要素禀赋影响产业发展层次主要通过三个方面发挥作用:一是要素的供给结构。如果一个区域的资本存量与劳动力存量两种要素既定,不同产品的生产均衡点表示两种要素被充分利用,假定此时要素结构组成发生变化,相对丰裕的要素因其成本降低将被广泛使用,促进相关产业发展,相对贫乏的要素因其成本上升将可能拟制相关产业发展。鉴于“社会经济发展中的资源有限与人的欲望无限”这一经济学基本假设,土地等自然资源的使用成本将逐步提高,学习效应、经验效益的作用使得劳动力价格稳步提高,但是由于资本的迅速积累,资本的使用成本将相对下降,加之实践探索基础上的技术突飞猛进的发展,导致产业在发展的过程中将更多用资本、技术替代人力资本、物质资本,从而推动产业发展由低层次、粗放型向高层次、集约型方向迈进。值得注意的是,在这个过程中并不排除各要素的报酬递减现象出现[2]。二是创新与管理能力提升。“创新是对生产要素的重新组合”[3],涵盖技术创新、市场创新与组织创新(影响企业发展的生产成本和交易成本),对应产业发展过程中的技术创新、市场调节与产业规制。不同层次的创新可以改变劳动力、资本、土地等要素在产业发展中的不同比例关系,以及各要素在产品生产过程中的相对边际生产率和相对成本,从而影响着产业的竞争优势获取。三是需求拉动。主要考察国内外市场变化对于产业发展的驱动,体现为消费需求、出口需求和投资需求三个方面,关键的反映指标是要素价格,只要要素价格能够反映其稀缺程度,才能避免资源浪费,引导资源要素得到合理、优化配置,提高全要素生产率、从投入驱动向全要素生产率提高驱动的转变[4]。

猪肉是城乡居民的重要食品,生猪产业是我国农业的传统优势产业。我国既是养猪大国,也是猪肉消费大国,生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半以上。据《中国统计年鉴数据》(如无特殊说明,下面数据来源相同),我国生猪出栏率已由1978年的53.5%上升到2014年的152%。2014年猪肉产量5671万吨,生猪存栏4.7亿头、出栏7.35亿头,占世界养猪总量一半以上。发展生猪生产,对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。受内外环境影响,我国生猪生产面临着诸多挑战,基于要素供给视角考察生猪产业发展的影响因素及归纳总结建国以来尤其是1978年以来的生猪产业发展阶段性特征,有助于揭示生猪产业发展的作用机理,促进生猪产业发展的转型升级。

(二)生猪产业发展的影响因素分析框架设计

生猪产业是集饲粮供应、良种繁育、养殖育肥、屠宰加工、运输销售、疫病防治等多个环节于一体的产业链条,生猪产业的竞争力即来源于各环节的有效整合、资源优势互补以及比较优势的最大化发挥[5]。发达国家生猪产业发展经验对分析我国生猪产业发展影响因素存有重要启示。依据发展要素限制程度,可将发达国家生猪产业发展类型划分为北美、欧洲、南美、日韩等典型模式。北美模式以美国、加拿大为代表,人均土地面积大,资本投入较大,规模化程度最高,粪肥以还田利用为主。欧洲模式以丹麦、荷兰、德国等为代表,受土地资源的约束,以家庭农场种养结合为主体,发展适度规模养殖,生产水平较高。南美模式以巴西、智利、阿根廷等国为代表,土地和劳动力成本低,对出口市场的依存度高,养殖密度较低(每平方公里4.1头),疫病发生率低。日韩模式以日本和韩国为代表,由资源紧缺限制,以集约化养殖为主体,生产效率高。

藉此,影响生猪产业发展的要素可以分为土地、劳动力、资本、技术、行业规制、价格六个方面,进而形成完整的分析框架以解读生猪产业发展的不同阶段特征。

一是土地要素。生猪产业发展离不开土地要素为其提供生产、加工、粪污处理等空间场所,其对于生猪产业发展至关重要。1949年新中国成立以来,我国土地政策大体经历了从土地集体所有制到家庭联产承包责任制,再到以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营制度的变迁,对于土地的管控也经历了开始重视保护耕地阶段(1978-1991年)、加强土地规划阶段(1992-1996年)、土地集约利用阶段(1997-2002年)、抑制型土地政策阶段(2003年至今),生猪产业的发展受到土地产权、配置方式、经营方式、供给数量、供给结构及土地价格设定等多方面影响,与之存在诸多关联。

二是劳动力要素。生猪产业发展不仅需要操作人员进行生猪养殖,同样需要专业管理人员进行有效的供需对接。我国城乡二元分治局面决定了劳动力市场存在较大的流动性,导致农民工不得不在农村与城市之间流动,曾出现过“离土不离乡”(1978-1992年)、“民工潮”(1994-2002年)、“民工荒”(2003-2007年)、“民工返乡”以及“就地转移”(2008年至今)的演变过程,使得从事生猪产业的劳动力数量和质量同步变动,进而影响了生猪产业劳动力成本支付与经验效用发挥。

三是资本要素。影响生猪产业发展的投资主要反映在投资总量与投资结构两个方面,投资规模反映着财政扶持与社会资本对于产业的重视程度与市场预期,投资结构反映了产业主体发展获益的主要途径和可能的产业陷阱。

四是技术要素。逐步体现知识密集型、技术密集型特征的生猪产业在技术要素上主要体现在育种方向、养猪设施、工艺流程化、饲料供应、科技推广、粪污处理、生产体系化(尤其是组织管理与经营方式)等方面。

五是行业规制要素。生猪产业主要为社会提供猪肉产品,行业规制主要体现为猪肉食品安全的规控体系健全,食品安全规制是针对食品生产链条全程管控所采取的条例政策工具的总称,一般可分为酝酿与准备阶段(1978-1992年)、拓展阶段(1993-2007年)、探索阶段(2008年至今),主要包括矫正市场失灵的内生性政策(行政规制、经济规制和社会规制)和克服政府规制失灵的外生性政策(诱导与治理)两个方面。

六是价格要素。价格反映了供需主体从不同角度对于要素及产品的综合评价,合理的价格形成机制能够有效的引导资源要素的重组,促进产业发展升级。新中国成立以来的商品价格形成机制经历了由市场形成价格到计划形成价格(1979-1991年),再由计划形成价格向市场形成价格的转变(1992年至今),猪价与肉价固然根据市场供需变化而变动,同时也在政策变迁中波动起伏,价格传导关联着产业发展的各个环节,较多研究证明,猪肉价格波动周期与CPI波动周期具有一定的相关性[6]。

二、生猪产业发展的阶段性特征分析

新中国成立以来,生猪产业经历了计划经济背景下的统购统销阶段、改革开放背景下的市场放开阶段和从传统产业向现代产业推进的转型发展阶段,取得了较大成就,逐步从农村居民家庭副业发展成为农业农村经济中的支柱产业。依据猪肉产量变化指标,改革开放后的我国猪肉产量同比呈现跌少涨多,总体保持稳增趋势,在1996年和2007年产量出现大幅下滑,分别为3 158万吨、4 287.8万吨,较上年降幅为13%和8%。为了更好的分析我国生猪产业发展的阶段性特征及影响因素,综合前述分析框架,可将我国生猪产业划分恢复发展期(1978-1997)、转型发展期(1997-2007)和改革突破期(2007年至今),为传统发展、快速恢复、稳步提升、转型发展、改革突破五个阶段。

(一)生猪产业发展阶段划分

1传统发展:途径依赖期(1949-1978年)。建国初期至改革开放这段时期,前期为经济短暂恢复期(1949-1953年),中后期由于“合作化”(1953-1957年)、“大跃进(1958-1960年)”、“文化大革命”(1966-1976年)等群众活动的影响,经济秩序失稳,发展速度与质量下降。城乡居民收入偏低,农副产品实施统购统销政策,大众消费低水平徘徊,整齐划一。由于土地政策在这一阶段公私变化频繁、人地矛盾不太突出以及社会主要矛盾是发展生产解决温饱和支持国家工业建设等社会原因,生猪生产上实行“调五留五”政策,生猪产业发展沿袭传统养殖思路,除少部分国营农场外,生猪散养普遍,养殖规模小,生产水平低,产品短缺,种、料、药和技术服务等处于起步阶段(1972年“全国猪育种科研协作组”成立),生产和消费严格按国家计划调配,价格体系的扭曲致使养殖户积极性下降,在猪肉供给紧张时,大城市居民甚至要通过发放“猪肉票”来限制消费,人均猪肉消费很低。1978年,全国生猪出栏量为16 110万头,猪肉产量仅约900万吨,人均占有量仅9.3千克,猪肉产量占肉类总产量的比重高达95%。

2快速恢复:散养主导期(1979-1984年)。1978年家庭联产承包责任制开始推行,我国农业现代化进行全面发展阶段。这一时期各地强化乡镇企业建设,加之国家相继出台了《关于国务院有关部门农产品价格分工管理试行目标的通知》(1981年)、《关于调整农副产品统购政策,组织多渠道经营的报告》(1983年)等计划价格机制改革举措,放开小商品价格,实施工业品浮动价格,逐步提高了农产品价格尤其是粮食价格;农村劳动力出现逆向流动,农业劳动力所占比重由1978年的89.7%上升到1982年的90.7%;随着城乡居民的收入水平的增加,居民生活消费也由追求温饱向提高生活质量转变,由趋同化消费向多样化消费转变。生猪产业把握“土地产权改革释放发展活力、重视技术提高生产效率、强化农业投资(1984年农业投资较上年增长20.77%)”的有利环境,进入了一个高速发展的阶段,但总体来看仍是粗放型增长,且主要是小规模养殖(散养出栏生猪占比约为93%),1979-1984年猪肉产量年均增速7.61%,来自土地、环境等要素的约束不是很明显。

随着农业、轻工业品市场化改革的深入,食品数量安全逐步得以保证,质量安全问题逐步凸显。同期国家出台了《中华人民共和国食品卫生管理条例》(1979年)、《中华人民共和国食品卫生法(试行)》(1982年)、《商业部补充优质产品评选暂行办法》(1982年)以有效规制食品市场,并成立了消费者协会(1984年),以有效调控食品安全,维护消费者权益。由于此时猪肉供应链条“城乡分治”特征,乡村猪肉供应更多的是依靠“熟人社会下的信任机制,以优化市场交易秩序”[7],从而保障食品安全,城镇猪肉供应受到较多的行政规制。

3稳步提升:产业规范期(1985-1997年)。为进一步推进农村经济发展,国家出台了《关于进一步活跃农村经济的十项政策》(1985年中央1号文件),逐步取消了生猪统购派购政策,鼓励成立“科研——生产联合体”(标志着我国种猪选育工作上了一个新台阶的第一个种猪测定中心于1985年在武汉成立)以及技术转移和人才流动,强化生产合作与农村金融支持,极大地调动了畜禽养殖的积极性,且随着“菜篮子工程”(1988年)、价格闯关与治理以及各地生猪产销经营体制改革的推进,养猪生产向专业化、规模化、基地化发展;支持和鼓励生猪产销直接见面,加强猪肉市场管理,实行肉价监控,注重生猪生产政策扶持,生猪产业进入了新的发展阶段。1997年,全国猪肉产量3 956万吨,人均占有量增加到29.09千克,城乡居民猪肉消费量大幅提高,猪肉市场首次实现供求平衡,猪肉产量占肉类总产量的比重下降为68.3%,1985-1997年猪肉产量年均增速6.7%。其中由于粮价上涨过猛,而猪价不仅未能相应上涨反而下降,猪粮比价降到1:4以下,挫伤了农民养猪的积极性[8],猪肉产量在1997年有明显下滑。

一方面规模化养殖初见端倪(规模养殖占比13.6%),劳动力、土地、技术、环保等要素约束越发明显。乡村企业发展、粮食统购统销政策的取下、城乡差距/区域差距的加剧致使农村大量劳动力外流,农村生猪养殖所需的劳动力数量和质量受限,更难提及规模养殖的技术掌握,加之生猪养殖社会化服务体系尚不健全,体制转轨时期的生猪产业发展风险加大。另一方面党的十四大明确提出要建立中国特色的社会主义市场经济,市场配置资源的基础性地位逐步获得尊重,生猪产业各环节生产主体成为独立的市场主体,逐利性导致该阶段猪肉安全事件频发,《食品安全市场准入审查通则》(1995年)、《中华人民共和国消费者权益保障法》(1993年)等一批食品领域立法相继颁布实施,HACCP、GMP、ISO9000等国际标准生产管理体系认证逐步被市场主体接受,服务于生猪生产的市场秩序和扶优助强的政策工具逐步完善,生猪产业逐步进入规范化发展阶段。

4转型发展:结构调整期(1998-2011年)。随着加入WTO以及生猪产业发展内外环境的压力逐步加大,市场和资源的双重约束、保护生态环境压力等背景下的我国生猪产业进入“以市场为导向的调结构、提质增效时期”,生猪养殖从以数量增长为主逐步向量质并重、优化结构和增加效益为主转变。这一阶段,发达区域“民工荒”和民工返乡创业现象并存,致使生猪产业所需劳动力成本提升;城乡居民消费个性化特征进一步促动产业整合与产业创新,提升产业的市场对接能力和实现产业链各环节协同成为生猪产业竞争力获取的重要方向;全社会成员广泛参与食品安全治理、质量体系建设等成为产业发展的重要保障。2007年以来,尤其是《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》(2010年)提出“畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路”之后,生猪养殖规模化、标准化水平大幅提升,生猪养殖开始向优势区域集中,良种覆盖率逐步提高,现代生猪产业转型升级步伐加快。2011年全国生猪规模化养殖水平达65%,未来我国扩大规模化生猪养殖,建设养殖与加工紧密联结型的产业模式将成为发展趋势。值得注意的是,虽然随着猪场规模化程度的加深,猪肉产量保持着稳定增加的水平,但大面积疫情的负面影响不可忽视,如2006年、2010年大面积猪群死亡事件,造成2007年、2011年的猪肉产量出现下滑现象,影响了猪肉供给与市场稳定。

5改革突破:生态健康养殖期(2012年以后)。针对经济新常态下生猪产业知识密集、资本集约的产业特征,考虑城乡居民绿色生产与健康消费理念,以及强化市场调节与政策支持的协同作用发挥、提高资源配置效率的社会发展要求,生猪产业呈现“加快推进生猪适度规模养殖、健康养殖、环境友好养殖、大力发展现代生猪养殖业”的发展特征,强化科技创新,以质取胜,关注延伸产业链条和增加产业各环节附加值,以促进产业转型升级。

(二)生猪产业发展总体特征

1猪肉产量稳步上升,产业地位逐步提高。我国畜牧业已经从1978年以前的家庭副业逐步转变为农村经济中的支柱产业,畜牧业产值稳中有升,牧业产值在农业产值中的占比也有1978年的15%上升到2014年的28.3%。随着人民生活水平的提高,农村居民人均猪肉消费由1978年的5.2公斤增长到2012年的14.4公斤,城镇居民人均猪肉消费也由1981年的16.9公斤增长到2012年的21.2公斤,生猪产业发展对于促进经济发展、满足人民消费需求和维护社会稳定贡献突出。

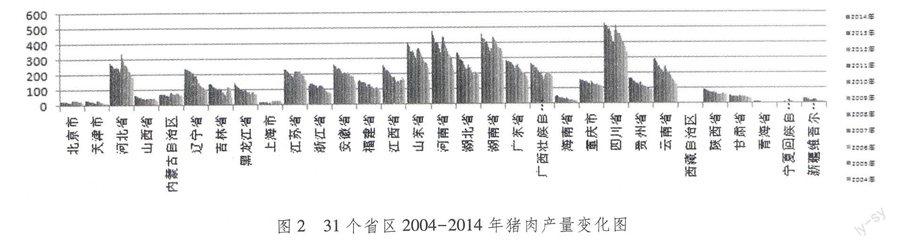

2产区集中态势明显,规范化程度不断提升。依据31个省区2004-2014年猪肉产量变化图,可以发现随着发达地区产业结构调整步伐的加快,生猪产业也在劳动力、资本与环境等要素的影响向粮食主产区、生态承载富集区、生产成本(尤其是土地、劳动力成本)低水平区域转移,农业部依据饲料资源优势、生产基础优势、市场竞争优势和产品加工优势划定的生猪产区的生猪出栏量已经占到全国生猪出栏量的65%。为了更好地实现全要素驱动的生猪产业生产率提高目标,通过开展生猪养殖标准化推进、生猪产业链上下游协同整合、生猪生产专业合作社建设等工作,降低了交易成本、组织运行成本与生产费用,生猪产业规模化、组织化水平得到大幅度提高,2002年年出栏500头以上比重仅10.0%,年出栏50头以上比重为27.2%,至2013年全国年出栏500头以上的规模养殖比重达40.8%,比2007年(21.8%)提高了19个百分点,基本实现“十二五”规划目标,龙头企业与合作社组织的产业带动能力日益突出。盘点牧原股份、中粮、正邦科技、正大集团、华西希望集团等大型企业发展动向,企业急剧扩张与规模化进程加速,产业集中度快速提升。

3技术创新日益受到重视,质量保障水平明显提高。产业发展,技术先行。《全国生猪遗传改良计划(2009~2020年)》(2009年)为生猪产业育种指明了方向,育成杂交、级进杂交、品系繁育、后裔测定、同胞选择、活体测膘、BLUP等方法的使用促进了育种技术的发展;养殖工艺流程化带动养猪设施、养殖饲料有章可循,环环相扣,按照产业链各环节生产特点,规范操作,提高了生猪产业的综合效率和各环节附加值;《畜禽规模养殖污染防治条例》的颁布实施、先进的粪污处理、病死猪处理、疫病防治等技术的研发与采用,降低环境污染程度,加之物联网支持的食品安全追溯系统的不断完善,涵盖饲料、兽药、养殖、收购贩运、屠宰等多个环节生猪生产一体化管理模式推广与普及,猪肉质量安全得到较大程度保障。同时,生产技术之外的组织管理、营销管理技术也逐步受到关注,如规模养猪的托管模式、电商潮起背景下的猪肉品牌化建设等。

4社会化服务体系日益完善,生态健康养殖受到关注。无论是分散经营的小规模种养结合养猪农户,还是乡村养猪合作社的经营组织,或是规模化养猪的专业化大型猪场,都需要社会化的服务体系为生猪产业提供规范的服务支撑,生猪产业的发展升级也需要高水平的社会化服务体系来填补产业链各环节之间的分散性任务分工,以更好的集中处理产业各环节主体“规模效益导向下不能有效开展的任务”,比如污染治理、良种繁育、疫病防治、市场对接等,实现社会层面的规模效应,节约资源,增加产业粘度和提高产业链整体效率,围绕“保生态(生态友好)、保安全(质量安全与健康保证)、保供给(数量安全)”的目标实现的生态健康养殖模式逐步受到关注。

(三)生猪产业阶段性特征影响因素的实证分析

基于生猪产业发展要素框架设计,借鉴杜红梅[9]等学者对生猪产业相关问题测算和研究时所采用的专业化水平、生产规模、技术水平、生产投入、质量与品牌等指标体系,将生猪产业发展影响因素分为基础性要素和发展性要素两类,利用《中国统计年鉴》数据(为保证分析数据的连续性,考虑部分统计指标数据采集的开始时点,分析阶段为2000-2012年)开展研究。

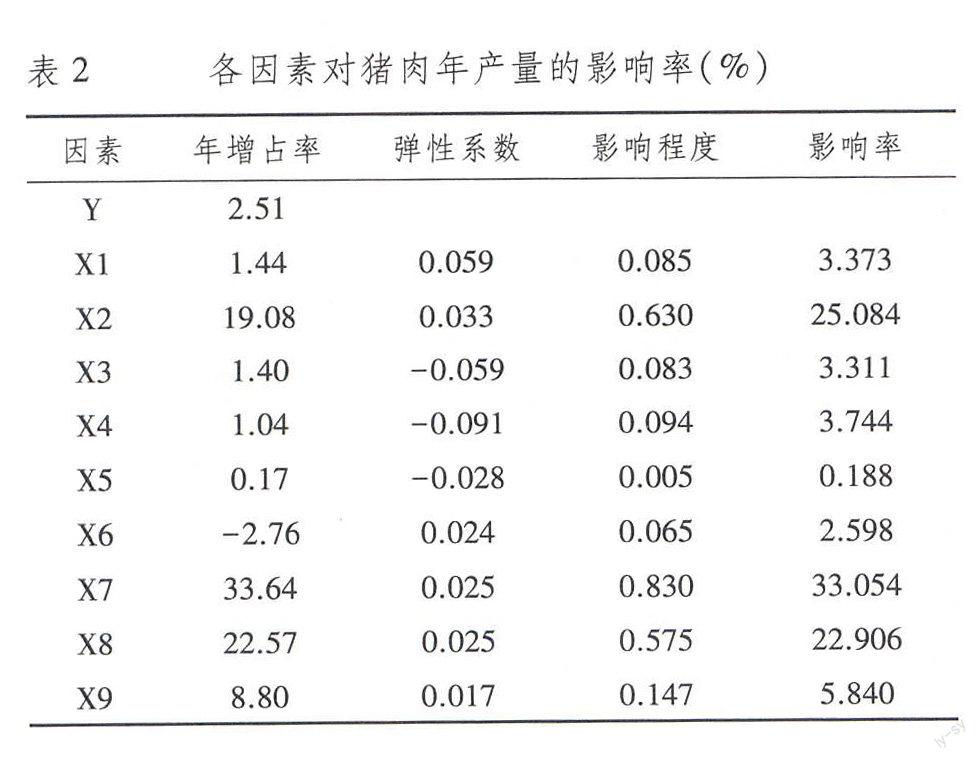

1分析变量选择。(1)被解释变量。选择年猪肉产量(Y)作为生猪产业发展指标,以衡量生猪产业满足人们需求的能力。(2)解释变量。影响生猪产业发展的基础性因素主要包括城乡居民人均猪肉消费量(X1)、农村居民家庭经营耕地面积(X2)、饲料价格指数(X3)产品畜价格指数(X4)、第一产业就业人员(X5)、畜牧业内资企业固定资产投资(X6),影响生猪产业发展的基础性因素主要包括环境污染治理投资总额(X7)、研究与试验发展经费支出(X8)、产品质量优等品率(X9)。

3实证结果分析。选用SPSS17.0对各变量标准化后做相关分析和多重共线性诊断,通过pearson双侧相关检验发现,LnY与LnX3相关性不强外,与其他各因素均有较强相关性(sig值为0.0000),适合做多元回归分析。整理多重共线性判断指标发现,除LnX3、LnX4方差膨胀因子(VIF)小于10外,其余7个指标都大于10,存在多重共线性,故选择主成分分析法消除多重共线性。

对统计数据进行主成分析,得出KMO和Barlett值分别为0.73、187,可以做因子分析。依据分析结果表明,所得前2项主成分的累积贡献率达88.5%,且特征值大于1,分别为6.35和1.62。

计算各分析指标的年增长率,得到各影响因素对于猪肉产量的影响程度。

分析结果反映了各因素对于猪肉产量影响是显著。X1影响程度不高反映了当前我国猪肉工序基本平衡和猪肉作为生活必需品的刚性特征;X2反映了随着耕地面积的增加,原来散养模式迫于土地压力(猪场建设需要占用土地指标)开始转向规模化经营,经营模式的转变反而使得生产率提高大为提高。X3、X4、X5、X6四项指标从不同领域反映了我国生猪产业处于转型期,饲料价格上升导致猪肉产量下降反映饲料成本(约占生猪总成本65%)带来收益风险加大,间接体现了生猪产业利润空间的挤压与市场竞争的激烈;产品价格的负向影响主要是“猪周期”带来的产业损失所致,也可能是由于人们的猪肉消费需求趋于饱和(基于《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》(2014年)文件,2020年全国人均年消费肉类29公斤,按照猪肉消费量在肉类产品比例在65%测算,猪肉消费为19公斤左右)或者其他肉类产品的替代;X5则反映了农村劳动力外流有可能会影响到猪场人员的综合素质,但并不明显,这也部分反映了我国生猪产业越来越走向专业化的趋势;X6更加反映了生猪产业由粗放型向集约型转变的趋势,单纯的规模扩大并不能很好地适应新时期生猪产业技术密集产业特征,技术创新、科技运用与产业协同将降低产业成本,提高产业产值,这一趋势从X7、X8、X9指标得到佐证:技术创新型、环境友好型、生态健康型养猪将大大提高民众认同,提高其消费欲求进而增加生猪产业产值。数据表明,生猪产业发展的历程及趋势契合了前述“要素供给对于产业发展升级的重要影响”的影响框架假设,未来的生猪产业发展应在关注基础性要素的同时,更加注重发展性要素的提升。

三、生猪产业发展的趋势及策略探讨

考虑民众肉类消费传统、肉类替代品增速(主要是牛肉)、人口增长情况与生猪产业发展速度,未来生猪产业发展的主要任务是:稳产提质,促进产业转型升级,提高产业竞争力。

(一)优化产业分工,强调专业管理

首先,基于要素禀赋分析做好生猪产业发展规划,如生猪优势产区规划、良种繁育规划、关联产业协同发展规划等,明确产业发展方向,主动对接并融入区域发展社会经济发展总体规划,争取实现资源集聚与发展协同;其次,考虑产业转型升级的要素约束,注重科技创新,持续提升生猪产业专业管理能力与水平,立足生猪产业链条整合,主抓良种繁育、规模养殖、肉品精深加工、生猪流通体系等四个成本瓶颈环节建设,将专业化管理与社会化服务紧密结合,重视各环节龙头企业、合作组织的示范与带动效应,做大做强生猪产业链,提高生猪产业的市场竞争力。

(二)推广生态健康养殖,强调产业发展的多元治理

随着我国农业现代化加快推进,但各种风险和结构性矛盾也在积累聚集:生态环境受损严重、承载能力越来越接近极限,资源开发利用强度过大、公众对生态环境和农产品质量的要求越来越高、劳动力等要素成本节节攀升,倒逼生猪产业必须加快转变发展方式,走可持续发展之路。生猪产业发展的根本目标就是为消费者提供量质双优的猪肉产品,良好的产品来源于整个产业链的精益生产:推行饲料粮的绿色种植、养殖环境的生态无公害、加工环节的卫生无添加,强化技术创新与管理提升基础上的高效生产,注重社会多方利益主体的参与与配合,尤其关注“政府——市场——生产者——消费者”四位一体协同治理体系建设,推动生猪产业健康发展。

(三)注重关联产业发展,强化产业系统融入

作为社会经济系统的子系统,生猪产业的发展离不开关联产业的支撑,育种业、建筑业、设施装备制造、教育培训、医药、饲料、冷链物流业、管理咨询等是其主要的关联产业,需要强化协同,供需对接,强化生猪产业与各关联产业的系统整合,考虑产业发展要素约束,以智能化、自动化、无害化等为导向,关注种业发展,促进屠宰行业升级,加强疫病防控和废弃物利用,强化信息监测预警和指导优化产业结构,完善市场流通体系,构建合理的产业链利益联结机制,加大扶持力度,延长产业链条,增加产业附加值,以此为桥梁更好地融入区域社会经济巨系统的发展,提高生猪生产的组织化、产业化程度,降低产业运行成本,提升养殖效益。

(四)紧抓“互联网+”发展契机,打造“智慧猪业”

“互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网(以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术)在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。“互联网+”的本质是传统产业的在线化、数据化,消除影响产业发展的单位分割、部门分割、行业分割、地区分割等孤岛现象,构建产业发展的创新生态环境,“互联网+”,加的不仅仅是技术,互联网更带给传统企业决策方式、业务模式和经营思路等诸多方面的巨大转变。生猪产业应紧抓这一发展契机,打造“智慧猪业”, 完善要素流通体系,夯实信息、交通、服务等产业基础,健全完善技术、劳动力、土地等产业发展要素的融通,把“碎片经济资源”整合起来,注重发挥市场机制的资源优化配置作用,支撑生猪产业向集约型、信息型转型升级。

参考文献:

[1] Rybczynski T M. Factor Endowments and Relative Commodity Prices[J].Economica,1955,(22),336-341.

[2] 林重庚,迈克尔·斯宾塞. 中国经济中长期发展和转型——国际视角的思考与建议[M].余江,等译.北京:中信出版社,2011:572-587.

[3] 约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论[M].北京:北京出版社,2008:2.

[4] 蔡昉. 从投入驱动转向全要素生产率驱动[N].经济参考报,2015-03-10(1).

[5] 王文海,卢凤君,刘晴,等. 生猪健康养殖产业链主体共生模式选择研究[J].农村经济,2014(3):46-51.

[6] 胡俞越,郭晨凯,曹飞龙. 我国猪肉价格与 CPI 波动之关系研究[J].北京工商大学学报:社会科学版,2012(3):116-121.

[7] 焦玉良. 熟人社会、生人社会及其市场交易秩序[J].社会学评论,2015(3):25-32.

[8] 郝大军,崔永萍,李卫. 1996年生猪产销形势[J].江西饲料,1996(2):39.

[9] 杜红梅,颜娟,谢静雯. 生猪产业链组织效率影响因素研究[J].湖南师范大学自然科学学报,2013(2):40-55.

Abstract:Development and upgrading of industry is influenced by factor endowment. This paper systematically analyzes the development process of China′s pig industry, improves pig industry stage characteristics analysis framework, from six aspects of the land, labor, capital, technology, industry regulation, price,and sums up industrial characteristics of the five stages of industrial development path dependence, scattered raising leading period, industry norms, structure adjustment and ecological health breeding period since the founding of the People′s Republic of China, especially from 1978 and reveals the mechanism of the industry factor in each stage on the pig industrial development; by empirical analysis of 2000-2012 pig industrial typical elements of the development impact,the paper explores the future development trend of the pig industry, and puts forward some countermeasures and advice.

Key words:pig industry; stage characteristics; the supply of essential factors

(责任编辑:严元)