北方游牧民族的交通工具勒勒车

2016-05-30赵敏艳

赵敏艳

摘 要:草原上的游牧民族至今仍然生生不息,表现出强大的生命力,其民族的创造力与适应力是游牧民族至今繁荣昌盛的原因。但因现在社会的进步,科学技术的发展,社会观念及生产方式的转变,对游牧民族的很多文化产物造成了非常大的冲击,如过去的主要交通工具--勒勒车,现在大部分地区已被现在交通工具替代,如摩托车、汽车等。因此,写作本文的目的就是将草原游牧民族的优秀文化产物传承下去。

关键词:勒勒车;北方民族;交通工具

中图分类号:K875.3 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)02-0012-03

一、勒勒车介绍

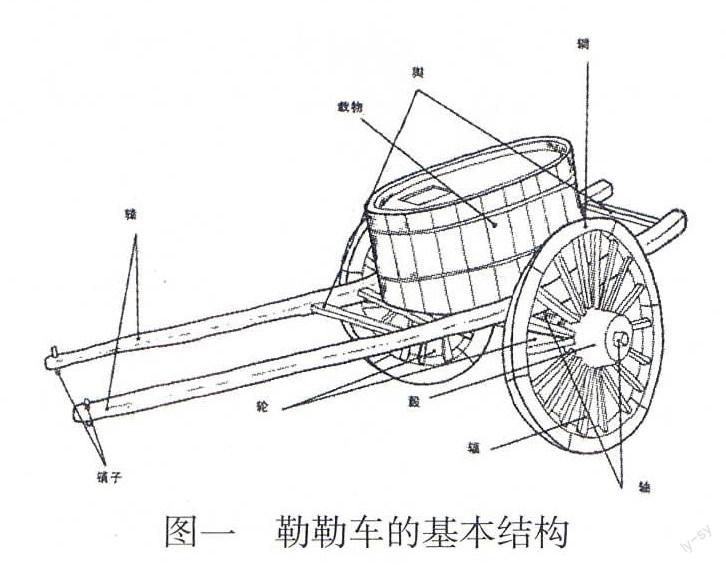

古老的草原游牧民族,有着几千年的历史,其文化也是源源不绝,很多文化都体现了草原民族的特色,勒勒车是以前草原民族的主要交通工具之一,其制作工艺精制,即可做战车也可作运输工具,是草原民族伟大智慧的结晶。在蒙古语中,勒勒车叫“特尔格”,据说,在几千年前,最初是由阿尔泰山北麓的斯基泰人发明并使用了这种车,到成吉思汗时,这种车在蒙古族中得到了广泛应用,并随之传到了中原。现在仍有少量的蒙古、达斡尔、哈萨克等民族在应用。勒勒车有记载的起源可上溯到《汉书》所记载的"辕辐"。南北朝时期,鲜卑、柔然、铁勒(又叫敕勒)等族,造车技术已经相当高超。北朝时的铁勒人就以造车闻名,他们造的车"车轮高大,辐数至多"(《汉书》),很适应草原环境,正因为如此,被史书上称为"高车人"。草原民族众多,每个民族对勒勒车的命名不同,固史上勒勒车有过很多名字,如:“磊磊车”“轱辘车”“牛牛车”“罗罗车”等。游牧民族的生活习惯,逐水草而居,使其居住地点常年固定不一,搬运货物、运输家产必然需要稳定的、轻便的运输工具。再者由于草原地处荒山僻野、沼泽河溪纵横的地理环境,决定了勒勒车的形状的独特。即:车的轮子高大,车身简洁便利,车整理来说易取易用。适应草原的独特地理环境。

“勒勒”两个字是是牧民吆喝牲口的叫法,“勒勒车”也就此而来,勒勒车车头较小,车轮较大,对于草地、沼泽等地理环境有较强的的适应性,损坏也可以及时修理继续使用,这也是勒勒车能在草原上延续至今的原因。从古代到近代,勒勒车一直伴随着游牧民族的发展,数量庞大的勒勒车车队通常由十几辆甚至几十辆组成,而令人震惊的是这么数量庞大的车队通常竟由妇女或儿童驾驶,为了不使车队走散,每头牛的犄角都用绳子相连;最后一辆车拴有大铃铛,叮当叮当地响,以便使前面的人能够听到。

勒勒车用途广泛,根据实际使用情况,用途不同,命名不同,如拉水的车可称为水车,装食物及衣服的车称为箱子车,装佛像、经卷和贵重物品的车称为佛爷车,放牛粪及秸秆的车称为柴薪车。有车棚的车称为篷车,在过去,装饰豪华的篷车,通常是贵族使用的。在迁徙时,篷车的优势就显现出来,老人和孩子可以在棚里睡觉。勒勒车长长的车队中,最后几辆车一般是拉蒙古包的。有些家庭中,会有些空闲的勒勒车,以备不时之需。

二、勒勒车在北方游牧民族的传承

(斯基泰人)在全人类中最重要的一件事上,却作出了我们所知道的、最有才能的一个发现……他们竟想出了这样的办法,以至任何袭击他们的人都无法幸免,而在他们如果被人发现的时候,也就没有人能捉住他们。原来他们并不修筑固定的城市或要塞,他们的家宅随人迁徙,而他们又是精于骑射之术的。他们不以农耕为生,而是以畜牧为生的。他们的家就在车上,这样的人怎么能不是所向无敌和难于与之交手呢[1]?斯基泰人以漂泊草原的“车居民”闻名,他们多住房车,即在载有毡制弯庐的车上起居。这与现代草原蒙古人的毡车—勒勒车上支起毡帐供休息的作用是相同的。由此推断,游牧斯基泰人的房车,车形与勒勒车当不会有大的差异,即车轮比较高大,木制的车身比较简陋。草原民族基于游牧经济生活创造的物质文化、精神文化,与中原农耕地区相差很大,春秋时期便有记载:“(戎、狄)其衣服、冠带、宫室、居处、舟车、器械、声色、滋味皆异。”[2]相异的原因很多,仅以车之用途看,草原上的车主要用于载运物品,而中原地区既以车载重又以车战斗。西周至战国时期,中原地带盛行车战,战车成为当时编组兵力的基本单位,并出现了“千乘之国”“万乘之君”,战车之多寡是衡量一个国家兵力和国势强弱的重要标志。而游牧民族强弱的尺度却以“骑”即马匹的数目来衡量,如匈奴左、右屠誉王指挥骑兵一万,便有“万骑”称号;被称为“小种鲜卑”的柯比能集团,以拥众十余万骑统一了漠南;《辽史·食货志》言:“契丹旧俗,其富以马,其强以兵”,这里的“兵”主要是指骑兵;《元史·兵志》明载:“元起朔方,俗善骑射,因以弓马之利取天下”。另外,游牧民族车帐的多少,也是推断其人口数目,衡量其强弱的重要标志,如《魏书·契丹列传》记述:北魏孝文帝太和三年(479),契丹“莫弗贺勿于率其部落车三干乘,众万余口,驱徙杂畜,求入内附”;《史集》记载汪古惕部落时,也称其“有四千帐幕”。北方游牧民族的社会结构大都是生产组织与军事组织相结合,“上马则备战斗,下马则屯聚牧养”,即牧民平时为生产劳动者,战时则为战斗的骑兵。游牧民族骑士出征时,家属、辐重常常随行其后,简易、轻便的高轮勒勒车成为运输居住的重要交通工具。迁徙不定的游牧生活方式,决定了勒勒车即使在平时生活中也是离不开的。中原地区无论战车抑或平时载运之车,皆主要以马驾驭;北方草原民族的勒勒车却以牛、骆驼为驾驭。殷周时代之车形,从文献记载和出土实物看,都是独辕、双轮、方形车厢(舆)、长毅;车辕后端压置在车厢与车轴之间,辕尾稍露厢后,辕前端横置车衡,衡上缚扼,以驾辕马;轮径约在124~140厘米之间,辐条18~24根;车厢门均开在后方,以供乘者上下之用。战国后期,随着步兵、骑兵的兴起,战车逐渐退出战争舞台。秦统一中国之后,车轨划一,车也越来越笨重、复杂起来.载人之用的牛車,除魏晋南北朝时期风弥一时之外,其它朝代均不以此为重,甚至被视为贫困低贱之物.从宋代开始,中原王朝便不再将牛车列入车舆礼制了。然而,北方游牧民族却将轻便、简练、高轮的勒勒车传统继承下来,辽朝礼制规定送终车及临吊所用的四望车均以牛驾驭。匈奴人已将车广泛应用于军事运输和日常交通之中。东汉阳嘉三年(134年),汉兵在西域车师钳近的间吾陆谷掩击北匈奴,获其车“千余两(辆)”[3]。

匈奴之车制,史无明文,从蒙古诺颜乌拉匈奴墓葬出土的车子残骸仅能看出是木器、铁器等手工业的综合产物,但从传说为“匈奴之甥”的敕勒人使用的高轮车推测,匈奴人制造的车与“车轮高大,辐数至多”[4]的高轮车应不致有大的差异。敕勒人起源于贝加尔湖一带,随水草迁徙游牧,衣皮食肉,饮乳酩,俗无谷,不作酒,住弯庐,乘高车。公元1世纪末,北匈奴西迁后,敕勒南下,与残留在蒙古草原的匈奴部落接触更加频繁,匈奴与敕勒人的车制也当互相影响和吸收各自的优点而加以改进。《汉书·扬雄传》在《长杨赋》里提及匈奴车种之一的“核粗”车l(魏书·临淮王谭附孚传》记载柔然有车名“辐车”;《辽史·礼志二》丧葬仪条,提到了契丹“较林车”。“较林车”、“粗车”与匈奴“轴辐车”名称上相近绝非偶然巧合,恰恰证明至少匈奴某些车种被后起的诸如柔然、契丹等游牧民族所继承。柔然人会造车,阿那琅长女嫁与西魏文帝,随行的车竟达“七百乘”;神窿二年(429年),北魏出击柔然,“凡所俘掳及获畜产车庐弥漫山泽,盖数百万”[5]。柔然称雄漠北,役属敕勒诸部,敕勒人的高轮车必然影响、传播到柔然活动地域。由铁勒(敕勒)族的一支,发展壮大形成的突厥,“随水草迁徙”,以毡帐为居室,食肉饮酪,身衣裘褐,披发左枉,善于骑射,继承匈奴、敕勒等游牧风俗习惯的同时,也保留了木轮高大的勒勒车传统。《隋书·契丹室韦传》记载:峡南室韦……乘牛车,递膝为屋,如突厥毡车之状”,此仅指明突厥毡车的下传,而未深究其上源。一些学者从语言学的角度认为,《蒙古秘史》将“车”标音为“帖列格秃”“帖列坚”“帖儿格”和“帖列格”,询根相同仅词缀有变化,其词源为突厥语“Talan”(木质作战机械)的对音;“乘高车,逐水草”的丁零人自称敕勒,即从“帖列格”所来;迄今蒙古人仍称车为“铁勒格”,汉人称蒙古牧民使用的木轮车为“勒勒车”[6]。敕勒人的高轮车又可上溯至斯基泰人、匈奴人,可见勒勒车在草原被使用的历史源远流长。

鲜卑崛起后,敕勒又与鲜卑关系密切,甚至有部分敕勒人融入鲜卑之中。鲜卑及乌桓均以畜牧为主,兼营狩猎、农耕,日常生活和交通运输也离不开木制车这一草原重要交通工具。长城以北草原地带复杂的地理环境决定了鲜卑、乌植民族的车的地域特点,即简便、木轮较高等。数百年之后,鲜卑、匈奴等族的后裔契丹、奚族仍保持着勒勒车的特征。《辽史·仪卫志》曰:“契丹故俗,便于鞍马,随水草迁徙,则有毡车,任载有大车,妇人乘马,亦有小车,富贵者加之华饰,禁制晾阔、贵适用而已。”契丹公主下嫁还要赐以青帷车,二蜻头、盖部皆饰以银,驾用驼。辽墓壁画中常以车为题材,形制亦不尽相同,但均有车轮较大的草原勒勒车特色。如克什克腾旗热水二八地l号墓石棺画,喀喇沁旗娄子店l号墓壁画中的毡车,长辕、高轮、粗辐,车上设一黑色毡篷,乃居寝所用的流动毡帐;库伦旗辽代1号墓、2号墓壁上均画有高轮大车、车楼后半部作庞殿式顶,前半部作平顶,八根立杆支成凉棚和副棚、下垂帷幕,辕端雕饰螭头,旁有两峰骆驼憩卧;翁牛特旗解放营子辽墓壁画、辽宁鞍山辽墓出土画像石上的驼车,均长辕、高轮、骆驼驾辕[7],这种车当为契丹轴车。库伦l号墓壁还画有一种女主人乘坐的鹿驾小车,轿式顶、高轮红辕、棚周缘覆帷幕和短帷,前垂格帘,棚顶作火珠形,四周垂流苏[8],此车应视作毡车中的小车。契丹族的高轮车,或学于黑车子部族,凌·或“资于奚”.无疑,契丹人沿用的车形,是从其它游牧民族那里吸收、继承而来的,其常用的驼车与奚人的相同。驼车因产于奚地故又称奚车,奚车以高轮、长毅、驾驼名闻草原民族。“奚人业伐山、陆种、折车。契丹之车,皆资于奚。车工所聚曰打造馆。轴车之制如中国,后广前杀而无般,材俭易败,不能任重而利于行山。长毅广轮,轮之牙其厚不能四寸,而轮之材不能五寸。其乘车驾之以驼,上施慌,惟富者加毡姥文绣之饰。咐近年来出土的辽代车棺,内径由8~14厘米不等,有六角形和六爪形两种;车轮已用铁瓦加固而非单一的木制品,可见奚车的形制已趋复杂化.奚车承继了高轮、轻便的勒勒车风格,又适应山地运输的地理条件,发展为宽厢、驾驼和车轮加固铁瓦,这是传承中加以改进而使之日臻完善、进步的文化发展表现。

三、勒勒车保护与发展

勒勒车是游牧民族文化长期发展的产物,草原上各民族向其他民族学习造车方法,去粗取精,优化本民族的勒勒车,并在此基础上对勒勒车进行创新,并对勒勒车的用途进行了细分。随着社会经济的发展和科技的进步,勒勒车逐渐退出历史舞台,除少数地区还在使用外,其他地区已很难见到勒勒车,掌握勒勒车的制作方法及制作技能的人越来越少。所以勒勒车的保护与发展面临着严峻的挑战。对于勒勒车这项游牧民族伟大的创造,国家给与了足够的重视,并在2006年5月20日,蒙古族勒勒车制作技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。作为蒙古文明的一个代表,勒勒车对游牧民族的文化交流起到了重要的作用,有些地区如赤峰市阿鲁科尔沁旗还涉及到旅游行业,使更多的人了解草原的文明。对于勒勒车以后的发展取决于现代人对勒勒车的重视程度。勒勒车曾经是牧民的福音,它装载着牧民的希望,给牧民带来各种喜悦,在婚丧喜宴时,亲朋好友坐着装饰得五彩缤纷的勒勒车来祝贺,欢声笑语洒满整个草原。长长的勒勒车队代表着蒙古人的企盼和幸福。

参考文献:

〔1〕(古希腊)希罗多德.历史[M].商务印书馆,中华书局,1985.449-450.

〔2〕吕氏春秋·齐俗.

〔3〕后汉书·西域传.高车列传乡.

〔4〕魏书·崔浩传公.

〔5〕中国北方民族关系史[M].中國社会科学出版社,1987.13.

〔6〕王健群,陈相伟.库伦辽代壁画墓[M].文物出版社,1989.28,43;项春松.辽宁昭乌达地区发现的辽墓绘画资料[J].文物,1979,(6).

〔7〕吉林省博物馆,哲里木盟文化局.吉林哲里木盟库伦旗一号辽墓发掘简报[J].文物,1973,(8).

(责任编辑 孙国军)