多维环境下的工程人才培养模式初探

2016-05-30孙洪祥刘春惠兰玉

孙洪祥 刘春惠 兰玉

摘 要:当今世界的科技发展日新月异,工程技术对经济和社会的推动作用越来越大,高等工程教育愈发受到世界各国的重视。中国是工程教育规模最大的国家,我们有必要对我国工程教育所处新形势、新环境进行剖析,为工程人才培养指明方向。本文认为,当前我国的工程教育处于“多维环境”之中,多维环境主要表现为现代工业化环境、信息化环境、全球化环境、人文环境四种类型;同时本文尝试建构多维环境下的工程人才培养模式,以期培养出与当前社会发展相适应的工程人才。

关键词:多维环境;工程教育;人才培养模式

中图分类号:Q819文献标志码:A文章编号:2095-9214(2016)09-0276-02

人类社会进入21世纪后,现代工业、信息技术发展、知识经济以及经济全球化的客观进程表现出变化速率加大、复杂程度加剧的鲜明特征。作为高等教育与实体经济联系最为密切的部分,工程教育近年来得到世界各国政府的高度重视,特别是工业发达国家都希望通过推进工程教育的改革与发展,培养出高质量的工程技术人才,以保持竞争优势。

就我国而言,经过建国以来60多年的发展,我国已经成为世界上工程教育规模最大的国家。[1]工程教育作为高等教育体系的一部分,为我国的经济发展和社会进步造就了大量工程科技人才,取得的成绩有目共睹。然而,随着当前我国经济社会、科学技术的快速发展,产业界对工程人才的素质需求有所变化。在新的形势下,我国工程教育面临着现代工业技术革新、信息技术革命、全球化、知识经济、工程复杂化程度加深加剧等等一系列问题,工程教育处于多元而复杂的环境之中。

系统和环境之间存在着一定的制约和相互影响关系,环境是系统生存与发展的重要条件,环境对系统具有调控作用,系统的功能也只有在环境中才能得以表现。因此,如果将高等工程教育看作一个有机系统,对其所处环境进行研究分析,并基于此构建工程人才培养模式,培养与当前社会经济发展相适应的工程人才,就显得迫切并且必要了。

一、多维环境与工程人才培养解析

(一)多维环境概念界定

《教育大词典》中“环境”的概念被解释为:“直接或间接影响人的个体形成和发展的全部外在因素”。[2]根据环境的内容,可把教育环境分为自然环境和社会环境。教育的社会环境就是影响教育发展的社会条件的综合,包括国家和地方的政治经济制度、经济发展状况、科学发展水平、文化传统、教育传统等。

鲁洁在其主编的《教育社会学》中指出“广义的讲,环境是相对于某项中心事物,并且总是作为某项中心事物的对立面而存在的,它因中心事物的不同而不同,随着中心事物的变化而变化。”[3]由此可见,从不同的中心或主体视角出发,会得出不同的环境概念、环境范围和环境与系统边界。

本研究中所论述的“环境”主要指的是当前我国高等工程教育所处的社会环境,同时将工程人才培养(高等工程教育)作为研究的主体(中心事物)。概言之,本研究中的环境即指以高等工程教育为中心,对高等工程教育的存在和发展产生直接或间接影响的全部外在社会因素的总和。

通过对我国高等工程教育当前所处的社会环境及其类型进行辨明剖析,我们认为对我国高等工程教育产生影响和制约作用的社会环境具有“多维化”的特征。当前,我国高等教育所处的“多维环境”由现代工业化环境、信息化环境、全球化环境和人文环境所组成,不同类型的教育环境会对高等工程教育提出不同的要求、产生不同的影响。

(二)多维环境与工程人才培养

1.现代工业化环境与工程人才培养

党中央、国务院已经于2006年提出建设创新型国家的战略。目前,我国正处在建设创新型国家的关键期。中共十六大报告指出,国家经济发展要走出一条新型工业化道路。中共十八大报告中明确提出,要推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级,中国要逐步实现从“制造业大国”向“制造业强国”的转变。2015年3月,十二届全国人大三次会议上的政府工作报告提出要实施“中国制造2025”,目标直指“中国创造”、“制造强国”。

党中央、国务院对我国经济发展、工業转型提出的战略部署构成了我国高等工程教育所处的现代工业化环境,现代工业化强调以科技创新作为经济社会发展核心驱动力,强调通过技术创新、产学研合作推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,从而带动整个国民经济快速增长。创新型国家建设、新型工业化道路的实现、新时期国家经济发展战略的实施,需要大量高水平工程科技人才,高等工程教育是推动国家经济社会发展的核心力量。

现代工业化环境为高等工程教育提出了新的要求和挑战,具体表现为工程教育要突出科技创新,着重培养学生的创新能力;工程教育要加强教学科研互动,做到教学科研互补互促,科研反哺教学;开展工程教育还需要大力实施校企联合培养,强化高校与企业、产业界(产学研)合作,培养卓越工程师。

2.信息化环境与工程人才培养

当前,信息技术发展迅猛,已渗透到经济发展和社会生活的各个方面,人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻的变化。面对日趋激烈的国力竞争,世界各国普遍关注教育信息化在提高国民素质和增强国家创新能力方面的重要作用。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确指出:“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”。

我国教育改革和发展正面临着前所未有的机遇和挑战。以教育信息化带动教育现代化,破解制约我国教育发展的难题,促进教育的创新与变革,是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。2012年3月,教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》,提出“重点推进信息技术与高等教育的深度融合,促进教育内容、教学手段和方法现代化,创新人才培养、科研组织和社会服务模式,推动文化传承创新,促进高等教育质量全面提高”。

随着信息技术的快速发展,信息技术在课堂教学中的应用愈发广泛。信息技术为课堂教学提供了新的视角和工具,也为教学模式的转变提供了巨大的空间。加强教学模式与现代信息技术的整合研究,推进信息技术与高等教育深度融合,是知识经济时代和信息化社会对教育教学改革提出的必然要求。这就要求我们利用信息技术加速工程人才培养教学模式改革,在工程教学实践中积极开展慕课、翻转课堂、混合教学等相关教学改革工作。

3.全球化环境与工程人才培养

新世纪以来,全球化呈现出进一步加速的发展趋势,国家之间相互交往和相互依存的程度日益加深。全球化首先表现为经济全球化,伴随着各种科学技术、交流沟通方式的革新,世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移等方式形成全球范围的有机经济整体;在此基础上,全球化逐步辐射到全球各国的政治、文化等方方面面。

全球化时代的到来,给世界各国的教育尤其是高等教育带来了不同程度的冲击与影响。本文中的全球化环境指的是与高等工程教育系统有直接或间接物质资源、人力资源以及信息交换的国际经济、政治、文化环境和国际高等教育环境。我们认为,全球化背景下的高等工程教育发展出现了一些新动向,主要表现在留学生教育市场扩大,国际生源争夺激烈,学者和学生的国际交流与合作力度加大,国际化联合培养和互换学分,国际化专业认证等方面。

4.人文环境与工程人才培养

长期以来,受到专业教育的影响,我国理工科院校普遍存在忽视人文素质教育的现象,这种“重理轻文”的工程教育所培养出来的是思维狭隘的工程人才。20世纪90年代以来,我国高等教育领域开始倡导素质教育。1999年,党中央、国务院颁发的《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》提出“普遍提高大学生的科学素质和人文素养”,促使高校在大學生人文素质教育领域不断进行改革创新。2010年,党中央、国务院颁发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》又进一步指出“坚持以人为本、全面实施素质教育是教育改革发展的战略主题”。

近年来,高等学校的素质教育改革已经愈发受到各校重视,形成了浓郁的素质教育改革氛围。在今后相当一段时间内,加强大学生的综合素质教育,尤其是工科学生文化素质教育将成为我国高等教育的一项重要任务。上述素质教育改革氛围,构成了我国高等工程教育的人文环境。人文环境同样对高等工程教育提出了相应的要求,具体表现在高等工程教育需要加强工科学生的人文素养教育、加强素质教育课程体系建设、校园文化氛围建设等方面。

二、多维环境下工程人才培养模式建构

人才培养模式改革是我国高等教育改革的一项核心内容,对提高教育质量、实现人才培养目标起着至关重要的作用。人才培养模式研究也是高等教育研究的一个重要领域,关于人才培养模式的界定,研究者的观点不尽一致。1998年教育部召开的第一次全国普通高校教学工作会议的主文件《关于深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见》,对高等教育人才培养模式提出了一个比较权威的界定,指出:人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式。因此,我们可以将高等教育人才培养模式简化成为实现培养目标而采用的培养过程的构造样式和运行方式。[4]

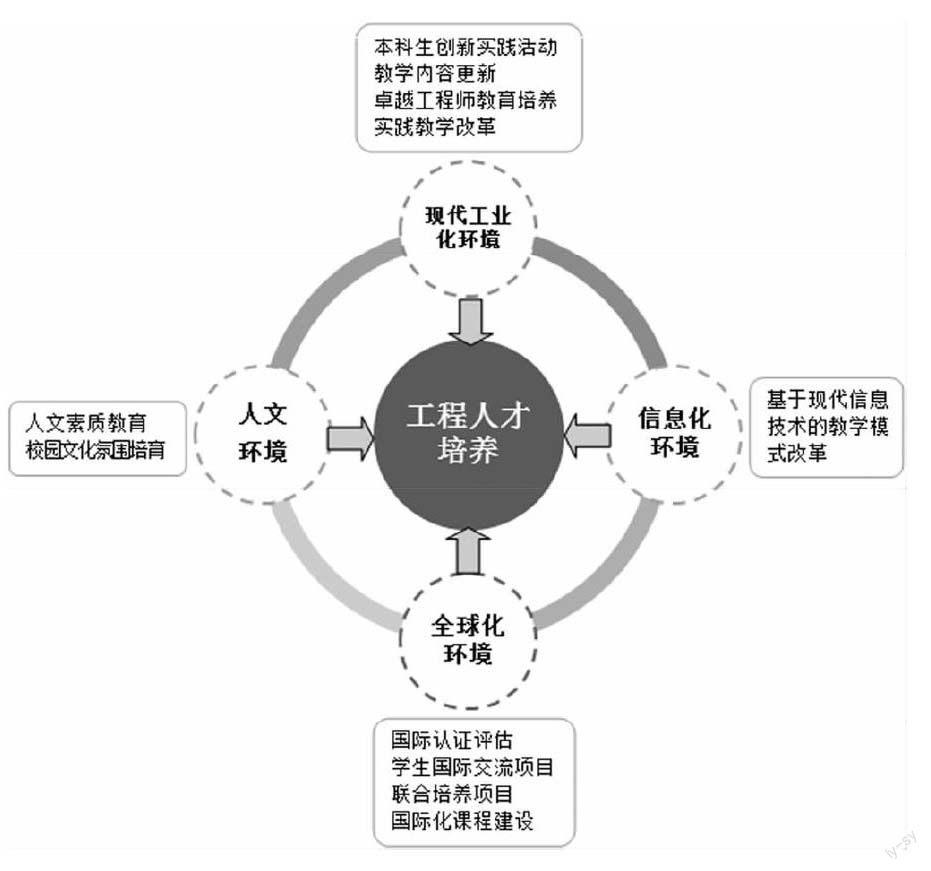

基于上述理念,培养目标和相应的培养方式是人才培养模式的两个核心要素。通过对我国高等工程教育所处的社会环境及其类型进行辨明剖析、对我国高等工程教育的发展现状及面临的问题挑战进行分析总结,本研究构建了多维环境下的工程人才培养模式(模型图附后)。

多维环境下的工程人才培养模式的培养目标为:培养具有工程专业素养(专业知识、工程实践能力)和科学素养(科研能力),同时具有人文精神、跨文化交流能力和国际化视野,社会适应性高、能够服务于现代化国家建设的高水平工程科技人才。

基于对现代工业化环境、信息化环境、全球化环境以及人文环境为工程教育提出的不同要求及产生的相应影响的分析,本研究为多维环境下的工程人才培养模式设计了四种培养方式:1.现代工业化环境下进行工程人才培养,培养要素体现在创新实践活动、教学科研互动、教学内容更新、卓越工程师教育培养、实践教学改革、实验室和实习基地建设、校企联合培养及产学合作等方面;2.信息化环境下进行工程人才培养,重点要开展基于现代信息技术的教学模式改革(慕课教学、翻转课堂、混合式教学模式等改革);3.全球化环境下进行工程人才培养,培养要素体现为学生国际交流项目、联合培养项目、国际认证评估、国际化课程建设等方面;4.人文环境下进行工程人才培养,培养要素体现为人文素质教育、素质教育课程体系建设、校园文化氛围培育等方面。上述四种培养方式有机联系、互为补充,构成了统一的整体,共同促成了多维环境下工程人才培养模式的培养目标的实现。

(作者单位:北京邮电大学)

参考文献:

[1]吴启迪.我国工程教育的改革与发展[J].中国高等教育评估,2007(4).

[2]顾明远.教育大词典(1)[Z].上海:上海教育出版社,1990.

[3]鲁洁等.教育社会学[M].北京:人民教育出版社,1990.

[4]成中梅.学习型高校的人才培养模式研究[D].华中科技大学,2008年.