谈美声唱法对民族声乐发展的价值

2016-05-30刘湘林

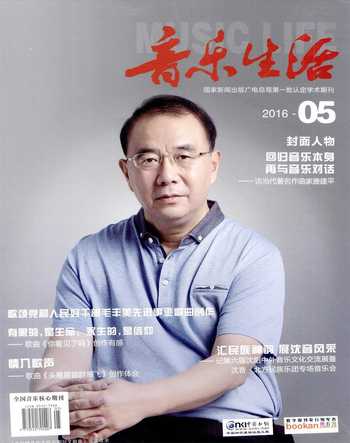

刘湘林

内容提要

从对美声唱法的纵向发展历程的描述与阐释中,可以看出该唱法对民族声乐的发展具有重要价值与作用。此种价值、作用的生成,首先在于民族声乐在其创新发展过程中对美声唱法的借鉴,其次是美声唱法对民族声乐的诸多方面的支持和襄助,尤其是在具体的咬字和共鸣方面,民族声乐对美声唱法的吸纳更为突出。与此同时,文章还将阐述美声唱法自传入中国以来对民族声乐的影响与意义。

关键词

美声唱法 民族声乐 价值

根据一般的解释,美声唱法又称“柔声唱法”,该方法要求歌者用半分力量演唱,尤其是当高音时,歌者并不用强烈的气息进行冲击,而是采取非常自然、柔美的发声方法,从深下腹位置发出气息,再经过一条顺畅的通道,使声音从头的上部自由放送出来。美声唱法的本质体现为歌唱呼吸是发声的动力和歌唱的基础;美声唱法区别于其他唱法的根本点是混合声区唱法。美声唱法源于西方音乐领域,它不仅影响了西方国家的声乐艺术,也对中国的民族声乐产生了很大的影响。撰写此文的目的在于通过对美声唱法的阐述与分析,探究美声唱法的某些元素与风格对于民族声乐发展的影响,并在此基础上揭示美声歌唱艺术对传统民族声乐的发展价值。

1.美声唱法及其发展阶段

在歌唱技术和方法的层面上,美声不仅仅是代表一种独特的发声方式,同时也是一种演唱风格和一种声乐学派。美声唱法最早产生于17世纪文艺复兴时期的意大利。当时在文艺思潮的影响下,歌剧的出现和发展造成对歌唱技术的需要,使得美声唱法日趋完善。美声最开始是由阉人演唱,即由于宗教和习俗的限制,而将唱诗班和歌剧院中本来的女性角色由阉人歌手担任。到了18世纪,唱诗班和歌剧院中逐渐有女性歌手崭露头角,美声唱法也自然经历了从奠基到发展的新时期。

时至19世纪,美声唱法已经不再单纯地以炫耀技巧和声音为目的,而是更多地通过声音来表达人物内心的复杂情绪,以及丰沛的思想情感;不仅如此,19世纪作为美声唱法日趋成熟的时代,也涌现出一大批时代气息浓厚的浪漫主义和历史主义歌剧作品,如《魔笛》《唐璜》和《费加罗的婚礼》等。与此同时,在美声演唱的技巧和原理方面,“声门冲击”“掩盖唱法”“横膈肌呼吸法”也都成为这一时代产生的优秀理论成果和技术程式。这些实践上和理论上的长足进步,不断地推动着美声唱法向着成熟化、系统化和理论化的方向发展前进。

因此,20世纪就成为美声唱法名扬世界的黄金时期。在此历史时期内,科技的不断进步令美声演唱的歌声得以在世界范围内被倾听和欢迎,而这一时期的美声唱法也借此融合了世界上其他民族的演唱特色,使其自身得到了更广泛的发展空间和技术上的跨越。其中最突出的是俄罗斯的男低音歌唱家费多尔·夏里亚宾,将俄罗斯注重内容的演唱传统融合进了美声唱法中。改变了当时普遍重视形式的唱法,内外兼修的表演方式使得他成为了20世纪享誉世界的低音之王。此外,众所周知的美声歌唱家帕瓦罗蒂被誉为高音c之王,他在严肃的歌剧演唱中。以创新的精神将现代气息带入传统美声唱法领域。正是由于这样的精神和进步,才将美声这一带有历史质感的精神财富送上时代的列车,并赋予其新的内涵与传承。

美声唱法经历了长达400多年的发展,其间不断地改进、融合、创新、突破,不但形成了自身的风格特色,还将美声唱法所演唱的歌剧也大多锻造成不朽的经典。美声唱法作为人类艺术殿堂里一颗璀璨的明珠,在世界范围内闪烁着耀眼的光辉,不可避免地影响了中国民族声乐的发展和进步。

2.民族声乐对美声唱法的借鉴

就发展到今天的民族声乐而言,它是一种不同于传统戏曲、民歌演唱,却继承了传统演唱精华和特点,又同时兼具西方美声唱法、一种科学的、艺术的、具有时代精神的歌唱艺术。可以说,民族声乐是一种保留了中国戏曲的咬字、重情和古老韵味,同时又吸收和借鉴了西方演唱技巧的歌唱艺术,就后者来说,则主要是对于美声唱法的借鉴和吸纳。

在我国,民族声乐的历史可以追溯到千年前的《诗经》和《楚辞》,以及后来的汉乐府和魏晋南北朝乐府。唐代以后,我国出现更加完善的音乐机构,同时声乐理论也日臻成熟。到了明代,这方面的理论和实践总结已经日臻完善。明朝的《曲律》中,就有关于唱法的多方面阐述。比如关于咬字,该著作即有以下的观点:“曲有三绝:字清为一绝,腔纯为二绝,板正为三绝。”这说明咬字已经成为我国古代声乐里面衡量歌唱水平和质量的重要标准;《曲律》同时还提出了许多关于咬字吐字的理论和技巧,比如“五音四呼”“归韵”“十三辙”等。

民族声乐的理论在某种程度上与美声唱法中的理论支点有一定的相近之处。比如民族声乐中的咬字是“说着唱”,而美声唱法里的咬字则是“唱着说”,两者都是关于行腔中的发音和吐字。由于美声唱法多使用意大利语演唱,意大利语中的音素和发音以五元音为主,要比汉语简单得多,因此能够在演唱中较多。把吐字和唱腔结合在一起,强调咬字要服从声音,把声音的优美放在第一位。民族声乐里讲究字在声前,过多地强调字的发音。应该借鉴美声唱法里咬字的圆润和自然,从而使民族声乐的声音在吐字的过程中更加流畅和饱满。

与此相联系,中国传统的民族声乐以注重情感的表达和韵味的体现为主要特色,这也就是常说的“声情并茂”的重要准则。元杂剧里的《牡丹亭》《西厢记》到后来的《桃花扇》和《长生殿》都是以情之盛灌注进戏曲和演唱里,达到了情感和内容的高度统一,甚至是情感力度远远超过内容的表述,这样的声乐演唱无疑是很动人的演唱,这种传统在当代民族声乐的发展中也有很好的传承。比如当下一系列歌唱祖国和大好山川的歌曲,就是因为将感情融入其中从而展现了民族声乐的巨大魅力。这其中也有很多是借鉴了美声唱法的元素。具体地说就是“韵味”作为中国民族声乐独有的特点,是一种不可言说的美妙感受,在戏曲的演唱里,一顿、一挫,都是情致。一停而喜现,一起而悲出,在不经意中流露的感情增添了艺术作品的感染力和生命力,而美声唱法的许多吐字清晰、声腔共振等要求恰好在此被融入。

我们看具体的阐述。众所周知,在歌唱作品中,只靠情感来撑起整部作品,未免显得单薄,声音的共鸣和情感就如同鸟之两翼,不可偏废。中国民族声乐的共鸣,是局部的共鸣,以口腔、鼻腔、头腔的上部共鸣为主,声音很少会下沉至胸腔,腹腔,这样发出的声音多明亮清脆,但同时音量小且单薄也是局部共鸣的缺陷。比较而言,美声唱法的不同之处在于其运用的共鸣是混合共鸣,将头、口、鼻、胸、腹各腔都通过深呼吸或打哈欠的方式混合不同的发声比例产生共鸣。这种混合共鸣,可以在高中低音区之间自由地转换和调整,高音无尖锐单薄之感,低音也无迟钝滞涩之声。这样的共鸣方式值得民族声乐借鉴和吸收,使声音在三个音区内的转换毫无矫造痕迹,既有金属的华丽和明亮,又在穿透力的基础上做到了声音的饱满丰实。这就是当今民族声乐中一系列歌唱祖国和大好山川的歌曲展现出民族声乐巨大魅力的原因。

3.美声唱法鄹民族声乐的影响

美声唱法作为西方文化艺术的产物,是在五四运动以后开始走进中国的。当时的中国迫切需要从西方的文明土壤里汲取营养,而美声唱法的传人,就成了先进知识分子在艺术上打破传统的一个契机。在新文化运动的思潮下,大量的音乐社团、音乐院校和专业音乐教育开始如雨后春笋般涌现出来,上海国立音专就是一个突出的典型。该音专成立于1927年,它模仿德国音乐学院的教学体制,聘请了一大批中外知名声乐教育家教授美声唱法,成为美声唱法传人中国的前沿阵地。在此之后,北京、广州等地陆续开设的音乐学校也加速了美声唱法的普及。

在美声唱法教育开展得如火如荼之际,留学归来的作曲家和音乐家们也开始将美声唱法和西洋歌唱技巧同中国本土的民族声乐结合起来,并创作了一大批优秀的音乐作品。如赵元任的《教我如何不想他》,黄自的《花非花》,冼星海的《黄水谣》以及聂耳的《铁蹄下的歌女》等,都是在保留了中国韵味的同时体现着西方美声唱法风格的作品。

美声唱法的传人,成为一个重新审视传统民族声乐的契机。它很好地提示了中国民族声乐不能总是局限于自己的天地里闭门造车,而应该放眼世界,同其他文化艺术中的精华碰撞、激荡,这样才能够使其自身得到发展和进步。

魏晋南北朝时期文艺理论家刘勰在《文心雕龙·定势》里曾提出艺术形式必须“随时而适用”,即根据不同的情况与时势灵活地变化自身,以应对历史大环境,否则很难在世界的舞台上立足。这一点在美声唱法对民族声乐影响上也有体现。民族声乐里的真假声的运用就是受到了美声唱法中真假混音的影响,女声几乎全部使用全音域混合,只有在个别低音部分使用真声,而男声则是以真声为主,在换声区混入假声。以往的民族声乐过多地强调真假声的区别和对比,使得歌唱过程里声音转换突兀且不自然,在西方美声唱法的影响下,民族声乐规避了单纯使用真声或假声的缺陷,将真假声加以融合,使演唱更加流畅,既拓宽了音域,也丰富了歌曲表现手法。

我国的音乐传统历来都是从实践中产生发展,而较少关注声乐理论的系统化和科学性,美声唱法的传人正好弥补了我国传统民族声乐理论上的空白。美声唱法在几百年的时间里总结出来的对声部划分、歌唱构造,以及歌唱训练的发声体系等方面的理论对我国的民族声乐发展有着重大的意义和影响。这个影响使得民族声乐的发展找到了新的出路:即积极地将美声唱法的优点和长处进行融合借鉴,努力建立自己的民族声乐教育体系和完善声乐理论构造,推动民族声乐的发展和再繁荣。这也是美声唱法对于民族声乐发展的最大的价值所在。