生产企业出口退税财务案例研究

2016-05-28单杉

单杉

摘要:生产企业在办理出口增值税退税的过程中经常涉及“免、抵、退”税的计算,在计算条件中反映了企业的退税筹划水平,其中包括产品内外销配比、退税申报时间节点以及对当期出口数量的控制三个方面,用会计实务的方法对其案例予以呈现和比较。

关键词:出口退税 研究

出口退税是我国家优化产品出口的重要手段,但是由于种种原因,一些生产企业不能较好地适应出口退税政策的调整变化,特别是一些企业在办理出口退税的过程中经常由于缺少对出口退税务的筹划,特别是对“免、抵、退”税政策未予充分利用,以致企业应退的税款不能及时足额返回,造成企业生产经营成本的增加。本文拟从会计核算的角度,用企业会计实务的方法对此问题进行呈现和比较,以期对企业搞好出口退税的财务筹划提供参照。

一、 “免、抵、退”税的计算方法

退税额的计算可分为“剔”、“抵”、“比”、“退”四个步骤:

(一)第一个骤——“剔”税

1、外销应退税额

对于出口货物的进项税而言,由于退税率<征税率,所以外销产品的应退进项税额需要剔除不能退还的部分,即:征退之差=外销额×(征税率-退税率)=(出口离岸价-进口免税价)×外汇牌价×(征税率-退税率),征退之差在财务上被称为“当期出口货物不予免征、抵扣和退税的税额”,这部分税额要做进项税转出,既不能参与内销应纳税额的留抵,也不能退税。

剔税之后可以得到参与退税的外销进项税额,即:外销应退税额=外销进项税额-征退之差=外销额×退税率=退税限额。

2、内销应纳税额

内销应纳税额=内销销项税额-内销进项税额-上期期末留抵税额

(二)第二个步骤——“抵”税

1、应纳税额

用外销应退税额抵减内销应纳税额,可以得出生产企业当期的应纳税额:

应纳税额=内销应纳税额+外销应纳税额=(内销销项税额-内销进项税额-上期期末留抵税额)+[0-(外销进项税额-征退之差)]=(内销销项税额-内销进项税额-上期期末留抵税额)-外销应退税额=内销应纳税额-外销应退税额。

2、对应纳税额的理解

(1)若应纳税额>0,则企业当期需要缴纳内销货物的增值税,此时外销应退税额全部用于抵减内销应纳税额,免抵税额=退税限额=理论退税额,实际退税额=0,当期期末留抵税额=0,计算不进行到第三步。

(2)若应纳税额<0,企业当期不需要缴纳内销货物的增值税并可以获得退税,观察等式“应纳税额=(内销销项税额-内销进项税额-上期期末留抵税额)-外销应退税额”,发现应纳税额为负数可以由以下两种情形导致:

一是内销进项税额+上期期末留抵税额>内销销项税额:此时内销应纳税额<0,外销应退税额不需要抵减内销应纳税额,当期期末留抵税额=当期内销进项税额+上期期末留抵税额-当期内销销项税额,进入第三步骤计算。

二是外销应退税额>内销应纳税额:此时内销应纳税额>0,外销应退税额需要抵减一部分内销应纳税额,当期期末留抵税额=0,进入第三步骤计算。

(三)第三步和第四步——“比”税和“退”税

由第二步骤可知,只有当应纳税额为负数时,企业才有实际获得退税的可能性,却不一定能获得外销应退税额的全额,需要比较应纳税额的绝对数和外销应退税额的大小,取较小者作为实际退税额。∣应纳税额∣=外销应退税额-内销应纳税额。

若∣应纳税额∣>外销应退税额,即内销应纳税额<0,则应退税额=免抵退税额=退税限额,企业可以获得外销应退税额的全额,免抵税额=0;当期期末留抵税额=∣应纳税额∣-外销应退税额=内销进项税额+上期期末留抵税额-内销销项税额。

若∣应纳税额∣≤外销应退税额,即内销应纳税额≥0,则应退税额=免抵退税额=∣应纳税额∣,企业只能获得外销应退税额抵减内销应纳税额之后的部分,免抵税额=外销应退税额-∣应纳税额∣=外销应纳税额-应退税额,当期期末留抵税额=0。

二、案例1:内外销配比不当致当期免抵退税额大于期末留抵税额

A公司为自营出口的中小生产企业,2015年7月至9月外销额62万美元(按FOB价计),内销额为210万元人民币, 3个月累计留抵进项税额为68万元人民币(7月之前不存在前期留抵的应纳税额), 增值税征税率为17%,退税率为13%,美元兑换人民币汇率为1∶6.18)。

(1)确定并实现内销收入:

借:银行存款 210+35.7=245.7

贷:主营业务收入 210

应交税金——应交增值税——销项税额210× 17%=35.7

(2)确定并实现外销收入:

借: 应收账款 62×6.18=383.16

贷:主营业务收入 383.16

(3)剔除征退税之差:

当期不予抵扣或退税税额= 62×6.18×(17%- 13%)=15.3264万元)。

根据计算结果,作如下会计处理:

借:主营业务成本——外销成本15.3264

贷:应交税金——应交增值税——进项税额转出 15.3264

(4)应退税额抵减内销应纳税额

借:应交税金——应交增值税——出口抵减内销应纳税额35.7

贷:应交税金—应交增值税(出口退税) 35.7

(5)计算应纳税额:

当期应纳税额= 210×17%-(68-15.3264)=-16.9736(万元)

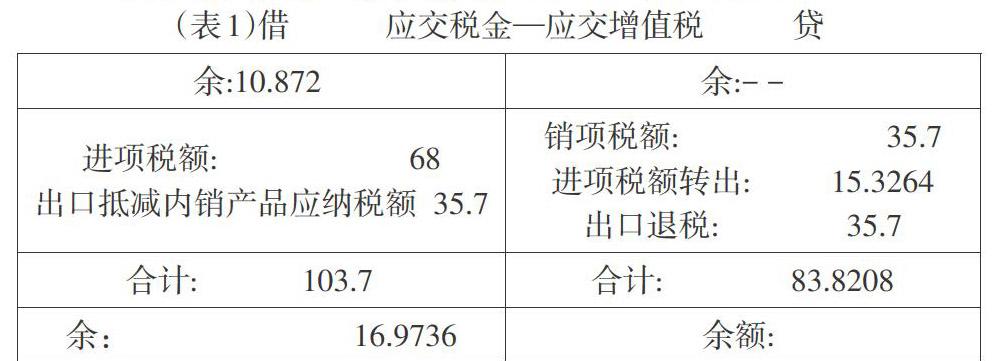

以下是“应交税金—应取增值税”的“T型”账户(表1):

根据账户记录可以得知,期末有借方余额,企业当期不需要缴纳增值税并可以获得退税,由于当期免抵退税额(62×6.18×13%=49.814万元)大于当期期末增值税的留抵税额(16.9736万元),所以退税额取期末留抵税额16.9736万元。

(6)收到退税:

借:银行存款 16.9736

贷:应交税金—应交增值税(出口退税) 16.9736

案例一说明:A公司在没有进行财务筹划的情况下,导致企业当期资金被占用,不仅没有按政策退得税款,而且还交纳了部分税款,从而影响了资金周转。

三、案例2:把握留抵税额增大的时间节点以优化退税

B公司是自营出口的中小生产企业,其货物征税率:17%,出口退税率: 13%,下表为该企业2014年4月至6月的部分税额(表2)。

已知3月期末留抵税额为3万元,2月底公司发生两单外销业务每单各95各95万元,公司业务员在在4月份将相关单证收齐(假设到6 月底末报关,且没有超出 180 天)。

第一种安排:4月份确认外销额200万元

征退之差=190×(17%-13%=7.6(万元);

应纳税额 =18-(22-8)-3=1(万元);

免抵退税额 =190×13%=24.7万元;

因为应纳税额>0,所以企业无法获得退税;

第二种安排:4月不申报退税,5月份确认外销额200万元

4 月份应纳税额 =18-22-1=-5(万元),4月份留抵税额:5万元;

计算5月份免抵退:

(1)征退之差=190×(17%-13%)=7.6(万元);

(2)应纳税额 =23-(35-8)-5=-4(万元),期末留抵税额=4(万元);

(3)免抵退税额 =190×13%=24.7(万元);

因为当期期末留抵税额≤当期免抵税额,所以应退税额 = 当期期末留抵税额=4(万元);

免抵税额= 免抵退税额-应退税额=24.7-4=20.7(万元);

计算6月份免抵退:

应纳税额 =26-41=-15(万元),即6 月份有 15万元留抵税额。

第三种安排:4月不申报退税,5月和6月分别确认外销额95万元

计算5 月份免抵退:

(1)征退之差=95×(17%-13%=3.8(万元)

(2)应纳税额 =23-(35-3.8)-5=-13.2(万元),期末留抵税额=13.2(万元)

(3)免抵退税额 =95×13%=12.35(万元)

因为当期期末留抵税额≥当期免抵税额,所以应退税额 =当期免抵税额=12.35(万元)

免抵税额 =0

计算6月份免抵退:

(1)征退之差=95×(17%-13%)=3.8(万元)

(2)应纳税额=26-(41-3.8)=-11.2(万元),期末留抵税额=11.2(万元)

(3)免抵退税额=95×13%=12.35(万元)

因为当期期末留抵税额≤当期免抵税额,所以应退税额 = 当期期末留抵税额 =11.2(万元)免抵税额= 免抵退税额-应退税额=12.35-11.2=1.15(万元)

可见,在同等数量出口销售额190万元的条件下,在不同的申请时间节点申报退税,会对公司总体退税数额产生不同影响。因此,在国家政策规定下,适当掌控好出口退税申报的时间节点,对于企业获取较大的退税款额是有利的。

四、案例3:适当控制好出口数量以免产生应退未退税款

在实际业务中,许多企业认为当期出口额越高,按照退税率计算的理论退税额也会越高,因此盲目增加出口额,以期计算出更高的理论退税额,却忽略了出口额的增加对征退之差的影响。

应纳税额=(内销销项税额-内销进项税额-上期期末留抵税额)+(外销销项税额-外销进项退税额 )=全部销项税额-内销进项-(外销进项-征退之差)-上期期末留抵税额=全部销项税额-全部进项税额+征退之差-上期期末留抵税额。

可以看出,征退之差是以正项形式参与应纳税额的核算。若征退之差增加,将会出现两种情形:

应纳税额<0 ,当期期末留抵税额≤免抵退税额,企业无法获得全部理论退税额。

应纳税额>0,企业当期需要缴税,无法获得退税。

以B公司为例,说明这两种情形的出现都会对企业的出口退税产生不利影响。而在退税筹划中控制当期出口额有助于企业获得更多退税。该公司于2015年1月采购原材料200万元,进项税额为34万元,内销销售收入40万元,销项税额6.8万元,上期留抵税额为0,外销货物的“免、抵、退”退税率为13%,增值税率为17%。为了便于研究,假设B公司可以有三种不同的外销筹划。

第一种安排:本月出口额为1500万元。

假设当月出口货物5000件,外销额折合人民币总计150万元(按FOB价计)。

(1)征退之差=150×(17 % -13 % )=6(万元)

(2)应纳税额=6.8-(34-6)-0=-21.2(万元),期末留抵税额=21.2(万元)

(3)免抵退税额=150×13%=19.5(万元)

(4)因为当期期末留抵税额≥当期免抵退税额,所以应退税额=当期免抵退税额=19.5(万元)

(5)免抵税额=0

(6)应纳城建税及教育附加=0

第二种安排:本月出口额为4500万元

假设当月出口货物15000件,外销额折合人民币总计450万元(按FOB价计)。

(1)征退之差=450×(17%-13%)=18(万元)

(2)应纳税额=6.8-(34-18)-0=-9.2(万元),期末留抵税额=9.2(万元)

(3)免抵退税额=450×13%=58.5(万元)

(4)因为当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,所以应退税额=当期期末留抵税额=9.2(万元)

(5)免抵税额=免抵退税额-应退税额=58.5-9.2=49.3(万元)

(6)应纳城建税及教育附加=493×(7%十3%)=4.93(万元)

第三种安排:本月出口额为7500万元

若本月出口货物25000件,外销额折合人民币总计750万元(按FOB价计)。

(1)征退之差=750×(17%-13 %)=30(万元)

(2)应纳税额=6.8-(34-30)-0=2.8(万元) ,期末留抵税额=0

(3)免抵退税额=750×13%=97.5(万元)

(4)因为应纳税额>0,所以应退税额=0

(5)免抵税额=免抵退税额=97.5(万元)

(6)应纳城建税及教育附加=975×(7%+3%)=97.5(万元) (表3)

在第一种安排下,虽然只是出口了150万元,却获得了全部理论退税额;在第二种安排下,出口450万元只能获得与期末留抵税额等值的退税额,由于未能得到全额退税,企业还要负担城建税和教育附加费;而在第三种安排中,即使出口750万元也不能获得任何退税。可见在生产企业自营出口条件下,所获退税金额的数量,一方面与当期免、抵、退税数量有密切关联,另一方面还在于期末留抵税额。通过控制当期进项税额不变,改变当期出口额的大小,可以发现,盲目地增加出口,对生产企业也会产生有负面作用。如上所述,在期末留抵税额较少,而当期免抵退税额较大时,也无法获取全额退税。

以上三个的案例显示出企业在进行出口退税财务筹划时,应该以“当期期末留抵税额大于当期免抵退税额”为核心。围绕着这个核心进行原材料采购、安排生产和内外销售活动,这是财务筹划的基础也是其结果,因此,把握和处理好前者与后者互为因果的关系十分重要。

参考文献:

[1]孙辉.我国出口货物退税(增值税、消费税)税务会计的初探[N].云南财贸学院学报,2004(6):210-214

[2]鸿良.外贸会计教程[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bbead240100qmk9.html,2011.4.23

[3]冯娜,李崇刚.增值税出口退税计算方法原理研究[J].现代国企研究,2015( 8下).:139-140

[4]游爱军,生产企业增值税出口退税刍议[J].当代财会,2015(10):30-31