社区与中等职业学校共建青少年德育基地保障机制的研究

2016-05-28刘晓雯

刘晓雯

社区与中等职业学校共建青少年德育基地保障机制的研究

刘晓雯

摘要:从区校共建德育基地的四个基本系统保障要素,即组织保障、物质保障、目标保障、制度保障方面讨论和分析,初步构建从上到下“双层设计、四方平台、多方参与”完善的组织保障,探讨以多渠道寻求资金投入为关键的物质保障,分析以中职德育目标为核心从高到低、多层次的目标保障,强调以加强政府法律、法规以及相关制度的制度保障。

关键词:职业学校;社区;共建;德育基地;保障机制

加强区校共建德育基地(以下简称“基地”)是提高中职校德育实效性的重大举措。为帮助德育工作者更好地把握“基地”特点、规律,“基地”作为一项系统工程,必须具备四个保障要素即组织保障、物质保障、目标保障、制度保障。不同“基地”的基本性质与特点也是由四大保障要素及其相互关系构成和决定,“基地”的改革发展也是通过这些要素的改变以及调整它们之间的相互关系而实现的。

一、组织保障

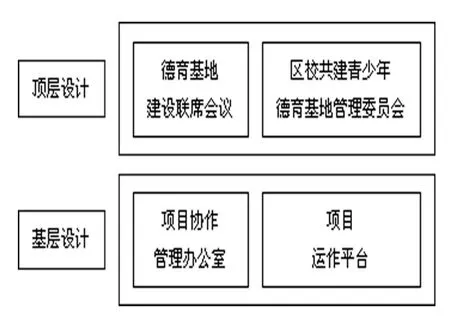

组织机构其实也是实体。它是为了实现特定的目标,在各个部门分工合作的基础上,依据不同层次的权利和责任制度,合理地协调人群活动的社会实体。组织机构的功能就是要沟通信息,协调各部门各层次的关系,协调全体成员的活动,以实现组织整体目标。[1]“基地”的组织机构指的是让“基地”目标得以实现和各类政策、法规、制度得以运行的基本载体。“基地”的实体性要素除政府、学校、社区等直接利益方外,还必须包括间接利益方——第三方机构。形成政府主导、区校主体、第三方服务的特征,构建了从上到下“双层设计、四方平台、多方参与”完善的系统组织机构。

组织机构分为顶层设计和基层设计,包括四个平台:德育基地建设联席会议、区校共建青少年德育基地管理委员会、项目协作管理办公纸、项目运作平台。(见图1)

图11区校共建德育基地组织机构

(一)顶层设计

顶层设计主要是明确由政府部门组成的德育基地建设联席会议的责任,目标是通过规划、政策营造氛围,倡导一个好的的环境。顶层设计可分为两个部分:德育基地建设联席会议和区校共建青少年德育基地管理委员会。

1.德育基地建设联席会议应由市分管领导或授权委托相应副秘书长牵头负责,参与单位有教育部门、劳动部门、发改委、财政部门、文明办、宣传部等部门负责人。其主要任务是研究形势,协调各方资源和利益,舆论导向,审批文件,制定政策。

2.区校共建青少年德育基地管理委员会是决策机构,参与单位由政府相关职能部门的处室主任、学校、社区管理部门的主要分管负责人组成,他们组成共建工作领导小组。其主要任务是研究并传达、落实政策,确定规划和目标,协调平台关系,检查和推进“基地”工作的进展。

(二)基层设计

基层设计的目标是保障每一个合作项目的顺利执行,并取得预期的双赢结果。基层设计由两部分组成:项目协作管理办公室和项目运作平台。

1.项目协作管理办公室由社区相关职能部门的处室成员、学校主要负责人组成,也可聘请第三方机构介入。办公室主任应由学校分管学生德育工作的领导担任。办公室主要任务是落实“基地”管理委员会领导小组确定的规划、工作目标和政策。办公室应根据需要,邀请有关职能部门和项目的执行部门,深化项目的内涵,具体制订、落实项目推进的方案;协调区校双方事务的安排,推动和检查合作项目的开展;邀请相关行业、社区、学校和第三方机构的领导人通过研讨会、洽谈会、工作会等形式,进行项目理念的碰撞,异中求同。

2.项目运作平台是合作教育项目具体实施的操作平台。项目运作平台由学校和社区的具体业务部门负责,由项目实际负责运作者主持。根据项目的内容和时间表,项目运作应以系或教研室或课程小组或职能部门组成团队,分工合作,精心实施。

截至2017年底,广西仍有267万贫困人口、3001个贫困村和44个贫困县(含未经国家认定脱贫的龙州县)尚未实现脱贫摘帽,且剩余贫困人口大多脱贫难度大、成本高。但全区多数市县自有财力十分有限,扶贫资金缺口明显。因此,扶贫资金使用效益对广西的脱贫攻坚事业至关重要。2017年,由于扶贫资金使用高效、整合资金推进有力、支持减贫成效突出,广西共获得中央奖励资金6.1亿元,是全国获得奖励资金最高的省份之一,这是广西向资金管理要效益、用资金效益增投入的一个成功范例。要增强工作的使命感和荣誉感,不仅要筹集好、分配好,更要使用好、监管好扶贫资金,确保资金在脱贫攻坚事业中真正发挥应有的作用。

二、物质保障

所谓区校共建德育基地物质保障,指的是“基地”赖以运行的物质条件,包括“基地”得以运行和实现其目标所运用的各种物质设备和资源。其具体可分为两类:一类是“基地”特殊的标志物和符号,如徽章、旗帜、服装等。它们是“基地”目标的物质化;另一类是比较具体的各种物质设备,包括一定的校舍、场馆、设备、网络、文字资料等。

强化“基地”物质保障,最关键的就是资金投入。由于教育经费投入相对不足,如何摆脱“基地”财政困难,是非常紧迫的问题。(1)争取政府支持。为加强德育工作,国家及各省市自治区需建立一批德育基地,职业学校应积极创造条件,争取国家及各级政府挂牌授予基地,争取这笔经费投入;(2)利用现有的政府计划,改变部分资金用途,争取把特定教育资金与特定的目标(“基地”)挂钩。根据有关文件①规定,把其中的部分资金用于“基地”的实践工作上,为“基地”工作提供长久的资金保障;(3)吸纳校外资源。①充分调动社会各界力量,鼓励社区大众捐献;②区校可以利用一定项目合作的方式吸引本社区、本学区相关的机构向“基地”投入资金,同时参与管理,推动“基地”的开放;(4)增强“基地”造血功能。学校可以利用自身人力、物力、技术优势,考虑与民间教育团体联合举办各种社区教育事业,开展有偿服务等活动,广泛吸纳资金,实行滚动发展;(5)精打细算。事实表明,仅靠增加投人是有局限性的,重要的着眼点是提高“基地”资源的管理水平以提高利用率,向德育资源的利用和开发要效益。

这样,采取“政府投资一些、社会资助一点、社区教育机构教育培训创收一点、参与学习的学习者自己缴纳一点”等办法,从一定程度上缓解基地建设资金不足问题。

三、目标保障

目标是指所欲实现的具体成果。它是预期的,是在具体情景下行为变化的结果[2],是实践活动的出发点和归宿。人们在开始任何行动过程之前,必须清楚地确定追求的目标,使人人理解它而且必须达到透彻。[3]“基地”建设目标是“基地”方向性问题。无论是“基地”政策的制定,制度的建立,还是教育内容的确定、方法的选择及效果的评价等,都必须受到“基地”目标的制约。

(一)实现中职德育目标是“基地”目标的核心

“基地”作为中职德育的载体,围绕本质目标,相应地会制定管理的相应标准和要求,协调系统中各种关系;围绕本质目标,相对应地还存在“基地”物质性目标,即“基地”赖以运行的物质条件所应达到的标准。物质性目标,是教育目标实现的辅助目标,最终为实现德育目标服务。如果物质性目标建设不到位,将极大影响“基地”教育目标的实现。

(二)“基地”目标是多层次的

“基地”目标是多层次,其核心目标是中职德育目标。围绕实现这一核心目标,“基地”可以分为思想教育基地、法纪教育基地、心理健康教育基地等。每一类德育基地都有其明确的目标,同时,每一类德育基地建设目标又是一个目标系统,各有其下一级子目标。从高到低,一级比一级具体。下一级目标必须服务于上一级目标,上一级目标的实现又必须依靠下一级目标的完成。

四、制度保障

(一)加强政府法律、法规建设

政府法律、法规不仅包括中职德育中某些具有普遍性的规则和条例,也包括国家、地方及其教育行政主管部门制定的关于“基地”方面的政策。世界各国经验表明,教育主要依靠政府。政府应对现有的职业教育法规进行补充和完善,为实现区校“联姻”长久深入发展提供良好的法制保障体系。

从我国目前颁布的相关法规②来看,涉及“基地”的规定都比较宏观,缺乏可操作实施的细则。有的仅从课程方面规定社区服务有2个学分,使社区能够参与到学校教育中来。鉴于“基地”工作仍处于启动和发展阶段,应尽快拟定出专门的政策、法规激励和保障区校共建。

(二)完善“基地”共建、共管、共享相关制度

1.共建机制。这种机制是指两个或两个以上单位在互惠互利基础上共同投资建设德育基地。其具体包括:(1)组织共建。“基地”的组织指的是“基地”目标得以实现和规范得以运行的基本载体。可以保证“基地”的高效运行;(2)制度共建。包括:①建设程序。从申请立项—协议签定—评估检查,确定区校在基地建设中职责和义务,并作为开展有关活动的依据;②基地“师资队伍”整合制度。打造一支以专兼职人员和志愿者为主体的队伍;③基地“人才培养计划”制度。鼓励社区有企业工作经验的人员参与教学,共同制定和完善人才培养计划;④共建沟通制度。通过制定沟通计划、内容、途径,不断完善沟通网络,保障在政府相关部门、学校、社区和第三方机构之间,保障在基地内部教师、学生与德育基地管理者之间多方信息传递的畅通;⑤共建监督评价制度。对共建德育基地的评价要实现:(1)评价主体的多元化。由以政府评估为主的单一评价主体向以政府、学校、社区和毕业生就业单位评价的多元评价主体转变;(2)评价内容系统化。要通过目标监督、过程监督和结果监督来保障区校共建德育基地的质量;(3)减少评价反馈信息使用过程的功利化倾向。区校主动地组织开展评价,检验“基地”人才培养的质量;(4)建立持久稳定的评价制度。

2.共管机制。这种机制是指两个或两个以上单位在明确各方责任义务基础上共同管理“基地”。“基地”资源仅靠增加投人是有局限性的,应提高管理水平,以提高利用率。

3.共享机制。这种机制是指“基地”资源为其它学校、社区所共同或相互享用。其具体包括:(1)政府主导、区校主体共同参与;(2)全员共建,全员共享。区校在信任与支持的基础上,大力挖掘、整合、盘活本校、本社区德育基地资源,使双方德育资源由静态存储向动态参与转变;[4](3)分层共建、分级共享。区校根据参与德育基地的物力资源、人力资源、信息资源建设的层级与程度不同有选择性地参与共享。在充分发挥传统共享方式(如开放式共享、展览式共享等)优势的同时,要着力建设现代复合型网络共享系统(以计算机技术为支撑,数字化网络为基础),把“基地”的各种资源(人力、物力、制度、信息等)分为学生、教师、政工干部队伍三个共享子系统,从而实现共享的一体化。

注释:

①《江苏省中等职业学校德育工作督导评价标准(试行)》(苏职教〔2012〕30号文)提出,德育工作经费有保障,总额不少于学校总预算支出的3%,德育教学与管理经费不少于学校总预算支出的1.5%,日常德育活动经费每生每年不低于30元”。

②《教育法》第51条规定:学校及其他教育机构应当同基层群众性组织、企业事业组织、社会团体相互配合,加强对未成年人的校外教育工作。

参考文献:

[1]薛天祥.高等教育管理学[M].桂林:广西师范大学出版社,2001:266.

[2]唐光玉,房金森.高等教育改革论[M].桂林:广西师范大学出版社,2002:59-60.

[3] J.F.MEE.Management Philosophy for professional Execu tives[J].business Horizons,1956:12.

[4]刘扬.北京市中小学校教育资源共享问题研究[D].北京:北京师范大学,2005.

[[责任编辑秦涛]]

基金项目:江苏省教育科学“十二五”规划2011年度重点课题“关于中职校与社区共建青少年德育基地的实践研究——以淮安市城区为例”(项目编号:B-b/2011/03/011)

作者简介:刘晓雯,女,淮安市高级职业技术学校德育教研室主任,高级讲师,主要研究方向为德育教学与管理。中图分类号:G711

文献标识码:A

文章编号:1674-7747(2016)02-0067-03