亲属化:文化多元型村庄的自我整合机制

2016-05-28王晓

【摘 要】“亲属化”是滇西北民族村寨的一个普遍现象,除婚姻结合外,认寄和结拜也是其重要推手。亲属关系确定之后,仍要靠双方频繁的互动来维持。而亲属关系的构建和维持,不但能够帮助村民适应当地物质稀缺的现实状况,而且还可以润滑民族关系,并消弭宗教隔阂,从而实现村庄整合。

【关键词】亲属关系;文化多元;村庄整合

【作 者】王晓,福建农林大学乡村建设学院讲师、博士。福州,350002

【中图分类号】C912.4 【文献标识码】A 【文章编号】1004 - 454X(2016)02 - 0065 - 008

一、问题的提出

热爱藏区骑行的人,对位于云南省迪庆藏族自治州德钦县燕门乡的茨中村一定不会感觉陌生。每年的6-8月,成群结队的游客慕名而来。“名”即在于该村呈现出了一个可以给异文化的人们带来强烈身心震撼的社会文化现象——7个民族杂居,二种宗教共存。就民族构成来说,藏族是绝对的主体,其次是汉族和纳西族,傈僳族、白族与怒族再次之。按2014年的人口统计,全村共276户1234人,其中藏族951人,约占77.1%;汉族203人,占16.5%;纳西族63人,占5.1%;傈僳族、白族和怒族共计17人,合占1.4%。在宗教信仰方面,20世纪50年代前,该村三教(藏传佛教、东巴教和天主教)并存,但随着东巴经文在“文化大革命”中被付之一炬,东巴教退出该村历史,只剩下佛、耶二教平分秋色。据2014年调查所得数据,全村信仰藏传佛教的有180户880人,约占总人口的63.2%;信仰天主教的有96户454人,亦占36.8%。就是在这么一个身份特征如此悬殊的村落,人们却能够做到彼此尊重,和睦为邻。① 这不得不让人进行追问:它到底是通过什么途径实现自身整合的?

关于乡村整合的问题,学界已有诸多探讨。总体而言,可分三种研究进路:其一为国家进路,强调国家政权在乡村整合中的主导作用。这一研究进路,国外以萧公权(Kung-chuan Hsiao)[1 ]为代表,国内则以徐勇及其弟子为代表① ;其二为社会进路,主要从乡村社会内部入手,挖掘村落整合的诸因素。这方面的研究,早期可见于费孝通的“双轨政治”论[2 ]和梁漱溟的“家族本位”观 [3 ],近则主要体现在贺雪峰、仝志辉所提出的“社会关联”[4 ]概念上;其三为互动进路,认为乡村整合是国家政权与乡村内部诸因素交流碰撞的结果。譬如,张静强调的乡村非正式制度 [5 ],肖唐镖考察的宗族组织 [6 ],金太军 [7 ]、杨善化 [8 ]研究的民间精英等,虽是乡村社会内生的,但它们作用的发挥仍要依赖于国家的权力。上述三种研究进路为我们理解乡村整合奠定了坚实的学理基础,但同时也应该看到,各相关学者的考察都是基于东部汉人社区而言的,如果将其结论放置西部民族地区,由于情景不同,适用性必定有所折扣。缘于此,有学者开始从“地方性知识”的角度剖析边疆民族村寨的整合问题。以茨中村所属的藏区为例,缘于浓郁的宗教氛围,信仰的力量首先引起学者们的注意 [9 ];其次,民间权威人物,如土司、头人、活佛、喇嘛等也被纳入讨论 [10 ];此外,民间组织也被相关学者当作实现村落整合的一支本土资源 [11 ]。但稍显遗憾的是,在上述成果中我们却不见对村庄亲属关系的探讨。而在笔者看来,亲属关系则恰为边疆民族村寨实现自我整合的关键。故此,本文以茨中村为个案,试图阐明亲属关系的建构、重申与整合机制。

二、亲属网络的建构

搞清楚实地调查点的人物关系,应该是每个社会人类学者走出书斋步入田野后的第一要务。在茨中村调研期间,通过对人物关系进行观察,发现亲戚关系占去了村民关系的绝大一部分。笔者曾经试图把村子内的亲属关系用作图的方式勾画出来,但最后却发现它变成了密密麻麻、关系交错复杂的一张网。这张网是如何被编织出来的?其背后的建构逻辑为何?以下内容即试图说明这两个问题,并以此作为后文分析的经验基础。

(一)狭小的通婚圈

有学者曾经指出:“婚姻是乡村生活的支点。”[12 ]74这明白无误地告诉我们,婚姻是瞭望地方社会,从而实现整体把握的关键。鉴于本文的研究指向,“通婚圈”又成了笔者关注的重中之重。因为透过对“通婚圈”的考察,我们可以比较清晰地了解到被研究群体的核心关系网络。

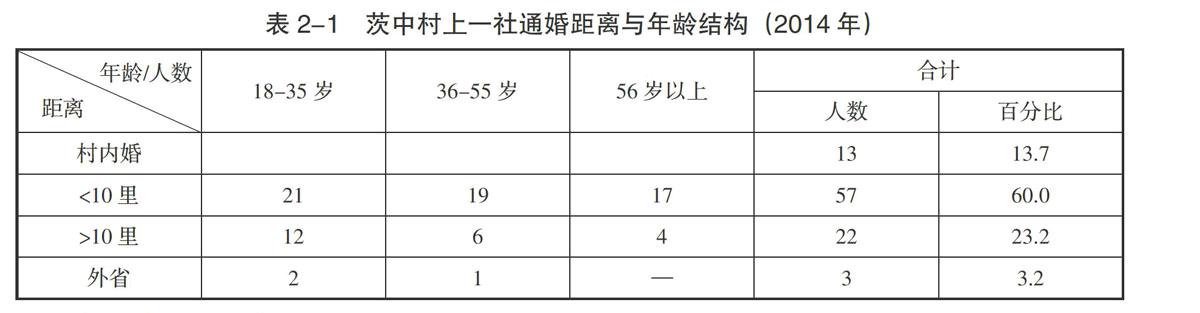

所谓“通婚圈”,指的是某一婚姻个体在择偶时选择的地域或群体范围,前者是通婚的“地理圈”,后者是通婚的“社会圈”。[13 ]231通婚的“地理圈”即通婚距离,是测量人们通婚范围的重要指标之一。就该项指标而言,茨中村及其周边地方都十分狭小。台湾学者朱文惠曾经在离茨中村不远的维西县塔城镇其宗村做过田野考察,他指出:“90%以上的婚配集中在以其宗为中心点,一天以内步行路程二十公里平面范围内。”[14 ]80应该说,朱文惠通过实地调查得来的数据在整个滇西北地区具有普适的意义。以茨中村上一社为例,据笔者调查,单村内婚就有13人,占总户数的13.7%;而村外婚也多集中在方圆10里之内,共57人,占60%;10里外的有22人,占23.2%;与外省通婚的仅3人,占3.2%。

分析其原因,大致有二:

其一,交通条件的限制。如果用一个词来描绘滇西北地区的地貌,“横断”无疑最为适宜。对此,美国学者约瑟夫·洛克曾感慨地说:“要走到这个地区是一件很艰难的事,因为它是亚洲最孤立的地区。新疆肯定是遥远的地方,但汽车和飞机使它接近文明。而这里也许从来听不到汽车的喇叭声,因为要在这样的高山深谷地区修建一条公路几乎是不可能的。至于飞机,要找一个搭帐篷的平地都很困难,怎么能有降落飞机的地方?” [15 ]190阻塞难行的交通条件,很大程度上限制了人们交往的步伐。以茨中村为例,在20世纪80年代建成高架铁桥之前,村内外的交往多赖于溜索。据村中老人讲述,溜索用竹篾编制而成,碗口粗细,上有溜板。过溜时,人系于溜板之上,依靠惯性俯冲对岸。有时因速度过快,来不及制动,多会发生撞岸致死的事故。恶劣的交通条件无疑成为拷在人们腿上的脚镣,不但限制了他们的行动,而且还束缚了他们的思想。

其二,传统观念的影响。对茨中村民而言,无论是父母还是儿女,他们骨子里并不想分离太远。因为嫁得太远,老人不但就此失去了一个依靠,儿女也将会丢掉来自娘家的支援。田野访谈中,偶尔会听到个别老人因子女远嫁他处而产生追悔莫及之情。“一嫁嫁那么老远,三年两载也不能见上一面,生了病、受了灾什么都指望不上。”对二女儿远嫁福建泉州,肖杰一老人一直耿耿于怀,每说及此事,他都会长叹一声,“估计我这辈再也难见到她了!”从中不难看出,长辈对漫无目标、无法预测的自由恋爱行为,充满了太多的无助及不信任感。

正是这种从内(观念)到外(地貌)的限制,使得整个滇西北地区的通婚圈都异常狭小。而过于狭小的通婚圈势必会导致村庄亲属关系的细密化,村内婚自不必说,村外婚也由于多集中在周边地方,同一个村落的村民之间很容易出现拐着弯的亲戚。如此,以姻亲为轴的亲属关系遂成了该地人际网络的基础。

(二)认寄与结拜

除姻亲外,该村还大量存在着能把个体、家庭串联在一起的拟亲属关系。其中,认寄和结拜是最为普遍的两种模式。

恩格斯曾经指出:“历史中的决定性因素,归根结底是直接生活的生产和再生产。但是,生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产;另一方面是人类自身的生产,即种的繁衍。”[16 ]72可以说,对世界上所有的民族而言,种的繁衍都是其生存和发展的决定性条件。然而,与汉族相比,学者们一致倾向认为以藏族为代表的西南少数民族家族观念甚为弱化,乃至于无。但需要强调的是,家族观念与传宗接代是两码事,家族观念淡化并不代表他们对传宗接代的事情漠不关心。民主改革前,由于受自然条件① 和宗教观念② 的影响,婴儿存活难度极大,有些家庭一连几胎都中途夭折。对于这些家庭,为了能够顺利地把孩子抚养长大,他们往往会求助超自然的力量。其中,找一子孙满堂的人家认干亲便成为了解开父母担忧的有效途径。在当地村民看来,通过这种认寄方式,孩子就能沾到干爹干妈家的运气,在接下去的生活中便能顺顺利利,平平安安。这无疑就是弗雷泽所谓的“交感巫术”[17 ]19-21的典型。

个案1:金安此里(24岁),是笔者在茨中村做调研时所寄宿家庭的大儿子。据他妈妈(次里永宗)讲述,在生金安的时候,由于家里穷加上不够重视,只找了几位村子上要好的姐妹在家里帮忙接生。但可能是第一胎的缘故,过程很艰难,几个姐妹甚至一时间手足无措,最后还是请来了村子上唯一的女医生阿诺利才得以顺产。为此,次里永宗夫妇便把阿诺利当成了金安生命中的贵人。于是,在金安两周岁的时候,次里永宗夫妇便主动把金安认寄给了阿诺利,以求其健康成长。

如果说认干爹干妈在茨中村还算是零散现象的话,那缘于天主教信仰的原因认代父代母则十分普遍。开篇交代过,天主教在该村势力颇大,按其教义规定,婴儿要在诞生后数星期内领洗,受洗时要找代父代母,职责是帮助孩子从小坚定信仰。针对代父代母的问题,神父应该最有发言权,我们且看茨中天主教堂的姚飞神父是如何表达的:

这是教会的传统,男的请代父,女的请代母。如同小娃娃刚出生需要父母照顾一样,刚领洗的孩子也需要一个信仰比较好的人去引导他,去坚定他的信仰。教会一般提倡找那些年龄稍微大一点的教友,比如中老年,当然中年的最好,因为中年人年富力强,容易对孩子产生影响,但实际生活中,人们还是倾向于找跟自己要好的教友。①

认完代父代母,两家便算是亲戚了。逢年过节,做孩子的都要带些礼物去看望一下自己的代父或代母;而他们的代父、代母也会趁这个机会过问一下他们的学习、生活或者工作的情况,更重要的是给他们宣讲福音,教他们如何做人。当然,受洗入教不只限于孩子,对于那些因婚嫁而改宗过来的成年人亦要请代父代母。肖杰一是本村3个教友的代父,他们在受洗时都已成年,现在甚至都是做爷爷的人了,但每逢过节的时候他们仍不忘提着礼物去看望一下肖老师。有时候限于腿脚不便,他们会让家人代劳,总之礼节不能少。

除认寄外,该村还存在着另一种拟亲属关系——结拜。结拜又称结义、拜把子,是由不同宗族的人结为名义上的兄弟姐妹的行为。历史上,汉族有广泛的结拜之风。梁启超在《论小说与群治之关系》中曾说:“今我国民绿林豪杰,遍地皆是。日日有桃园之拜,处处为梁山之盟。”[18 ]212殊不知,相比汉族,藏族的结拜之风有过之而无不及。在安多藏区,差不多每个人都会有名义上的兄弟或姐妹。如果一个女孩子没有结拜姐妹,人们会认为她是一个很孤僻的人,会被人看不起,甚至还会因此遭到父母的责骂。[19 ]286-287茨中村所在的滇西北地区可能是受到了民族杂居的影响,正式意义上的结拜行为并不如安多那么普遍,但弱化版的结拜——“交朋友”则无处不在。对此,《德钦县志》留有记载:

建国前,德钦盛行朋友会,15岁左右的男女青年,邀约自己年龄相近的,意气相投而友好的人,分别(成立)男朋友会或女朋友会,朋友会多则20人,少则10人左右,一到喜庆节日或吉日良辰,聚集在一起吃“东道”,或在某家聚餐,或外出风景地野炊,组织跳弦子舞、打戒指卦、射箭、对山歌等活动。朋友间有红白喜事,大家都去帮忙,并凑送礼。办喜事时,一般由主办家给朋友会送一笔喜钱,给朋友会吃喝玩乐时所用。建国后,德钦的朋友会仍然存在,哪家有困难或修盖房屋,朋友会的人都要去帮忙。在一家庭里,各有各的朋友会。另外,随着人口及居民户的增加,出现以村或以社为基础的村友会。[20 ]320-321

这里所谓的“交朋友”跟我们平时讲到的“结交朋友”完全是两个不同的概念。“交朋友”一般是在同性别、同年龄层中的人们之间进行,也就是说,男孩和男孩交朋友,女孩跟女孩交朋友,形成各不相同的圈子。朋友关系一旦形成,就要保证一辈子不会改变。美国学者巴伯若·尼姆里·阿吉兹(Aziz B. N.)曾对定日藏区的“朋友”关系进行过考察,在她看来,朋友关系首先体现了同性成员之间对于集体友谊与集体信任的普遍需求。生活中无处不在的竞争与敌意使个人必须处于某个社会单元中,加入一个可以提供支持的集团,以此作为相对于家庭的选择物,以便在更为广阔的区域社会内进行踏勘。[21 ]220这就预示着,一个人的朋友越多,其社会关系网就越大,而潜在的社会支持就越强劲。茨中村调研期间,给我莫大帮助的刘海清、刘金海、金安此里等就是所谓的朋友关系。他们年龄相仿,打小一块长大,虽然中间有的上学、有的当兵,各奔东西,但现在都又回到了本村。平时,如果没事他们几个就会聚在一起,捣捣台球或者打打篮球,偶尔还会在村头公共煨桑祭祀场吃烧烤、喝啤酒。而所谓交朋友的真谛,用他们自己的话说,就是“一起长大,一起玩耍,彼此帮助,互不欺瞒。”

三、走动:亲属关系的维持

不管是血亲、姻亲,还是认寄与结拜,关系一旦确定,彼此之间便成为打断骨头还连着筋的“一家人”。但要想使这种关系永久维持下去,仍要靠双方的频繁走动。用肖杰一老人的话说,亲戚不走动也会变成陌生人。所以,“有福共享,有难同担”便成了亲属之间的相处哲学。

日常生活中,如果一家做了什么好吃的,定会叫上周遭的亲属一同分享。笔者在茨中村的女房东次里永宗是远近闻名的巧媳妇,饭做得不但快,而且味道还很好。我因为是北方人,顿顿吃米饭多少有点不适应,一连好几天都是随便划拉两口就说吃饱了。女房东可能看我不太能吃米饭,每隔三五天便给我做一次“苞谷稀饭”。这其实是一种咸粥,用腌肉掺杂五谷熬制而成。由于谷类最不易熬煮,所以做这满满一大锅粥需要从早一直炖到午后。平时村里人都忙于各种活路,很少有人去捣鼓这种花时间的食物。可能是物以稀为贵,每次房东家做这种好吃的都会叫上同村的所有亲戚一起分享,有时邻居也会被邀请其中。

亲属间的互动在春节前的“年猪宴”① 上表现得更为明显。“年猪”是为了过新年要宰杀的猪。一般情况下,在宰杀第一头年猪后,这个家庭会于当天举行一场宴会,被邀请到的都是自家亲属,基本上不请外人参加。从这层意义上说,“年猪宴”其实是一场亲属内部的聚餐。被邀请到的家庭,无论男女老幼,至少要有一个人来赴宴,否则会被认为是看不起主人家。实在不能来的,事后要亲自解释为什么不能来。说明缘由后,双方达成谅解,感情也一如既往。不然两家间会就此埋下芥蒂,关系也将越来越疏远。人不但要来,而且走的时候主人家还会把早已切割均匀的五脏六腑分给前来赴宴的各家亲戚。一家一份,不多不少,凑在一起便是完整的五脏六腑,以示是一个整体。其实,对前来赴宴的各家庭而言,能分到的五脏六腑不会很多,尤其是对那些亲属关系比较稠密的家庭,只能用少得可怜来形容。但这一象征性意味十足的行为却在当地人的心目中起着无与伦比的作用:如果主人家事先没有计算好人头数,或者给某一家的肉食中缺少了五脏六腑中的任何一样,那么没分到或者少分到肉的家庭会当面或者事后向主人家抱怨,以求补偿。如果不能很好地解决,两家随即会产生间隙。

年猪宴的传统与彼德·巴克笔下所描写的萨摩亚人的分肉习俗颇为相像:对萨摩亚人来说,一只猪一般要分成10份,每一份都有一定的名称,分给相应的具有社会地位的人。萨摩亚人如此看重分猪仪式,以至于肉煮的好坏倒成了次要的事。甚至为了分配匀称,招待客人的肉总是煮的半熟。因为如果猪肉煮得太熟,分的时候就可能会被撕烂,就不能按照仪式规定的方法进行分配。若是发生这种情况,主人会感到惭愧,接受肉的人也会不满意。这并不是说萨摩亚人喜欢吃半生不熟的肉,只不过对他们来说,重要的不在于吃猪肉,而在于分给他的肉。[22 ]67分餐是典型的“再分配”交换,在卡尔·波拉尼看来,适度而关键的再分配机制是传统社会中村民最低限度生活的保障。[23 ]7如今,当地人们的生活虽然不再需要这样的平均主义,但它却以象征性的维度继续存在,而且通过年复一年的重复性方式再生产着亲属关系。

四、亲属关系的整合功能

就茨中村而言,其亲属关系的整合功能主要表现在如下几个方面:

其一,应对天灾人祸。美国经济学家贝克尔曾经将传统社会中的亲属集团看成是一个“保险公司”,在“保险公司”内人们礼尚往来,相互赠送礼物,而那些处于危难之中的人们,也能够依赖“保险公司”的帮助渡过难关。[24 ]277囿于恶劣的自然地理环境,茨中村还基本上属于物质稀缺的社会。尤其是在民主改革前,若碰上天灾人祸,人们多半只能望梁兴叹。这时候,亲属关系的援助功能便会凸现出来。刘小弟是我在茨中村调研期间的重点报道人,今年38岁,曾因为贩毒被关进监狱长达10年。据小弟自己回忆,出狱后的他刚开始照样无所事事,东游西逛,正是几家亲戚共同出资给他开办了客栈并买了一辆面包车接送客人后他才逐渐安生下来。说至此处,小弟连连感慨:“这年头,也就家人真心对你好。”现阶段,伴随着社会的发展和经济的好转,亲属关系作为保险公司的功能便显得不再重要。但是,在其社会组织的潜力之外,它还具有重要的象征维度——亲属制度是对于主观归属、安全感和个人身份的一个重要关注点。[25 ]159

其二,润滑族群关系。在国内外学术界,族际通婚往往被看作是测度不同民族相互关系和深层次融合程度的一个极为重要的内容。譬如,美国社会学家米尔顿·M·戈登曾经提出衡量和测度族群关系的七个变量——文化、社会交往、通婚、意识、偏见、歧视和权力分配,其中族际通婚便被视为最重要变量。[26 ]虽然择偶制度普遍倾向于“同类联姻” [27 ]75,但狭小的通婚圈及民族散杂居的特征决定了当地族际通婚的必然性和普遍性,并由此培养了人们包容开放的婚姻态度。前文说过,笔者于茨中村调研期间所寄宿的房东家有两个孩子,一男一女,女孩是妹妹,22岁,在香格里拉县的一所小学做校医。在茨中村调研期间,每次跟村民在一起聊天,他们都会调侃我,说你房主人家的女儿不错,人长得漂亮,你就入赘到他们家吧。甚至当着房东夫妇的面,他们也照说不误。尤其是肖杰一老人,有段时间他甚至真要做中间人代我向我房东讨要媳妇,最终被我拦了下来。由于笔者在茨中村待的时间较长,到田野末期的时候,还真有村民认为我就是来上门的。一件小事即可表明一种态度,一个立场。这说明村民在结婚对象的选择上对于族属的不同并不十分关注,甚至可以说达到了漠不关心的程度。

其三,调和宗教隔阂。茨中村人首次接触天主教是在1865年,当时巴黎外方传教士在邻村自菇建立起一座天主教堂,四处活动,引人入教。异域宗教文化的传入使当地社会自然产生了一种排外性,尤其是它的来势汹汹让早已占据统治地位的藏传佛教感受到了前所未有的压力,加剧了双方的矛盾和冲突。1905年震动朝野的“维西教案”爆发,自菇教堂被焚毁。1908年外方传教会拿到了教案议结银两,在重建教堂时把选址定在了地理位置更好的茨中村。虽然在迁到茨中村后并未发生大的教案,但它们之间水火不容的态势还是充斥于日常生活中。尤其是20世纪80年代宗教信仰自由政策刚刚落实的那几年,佛耶二教之间的张力更是达到了颇为严重的地步。究其原因是这样:在此之前异教子女互不通婚,两不干涉,但“文革”时宗教身份被取消,很多异教男女组成家庭。然而等宗教信仰自由政策一落实,问题就来了,原来信仰藏传佛教的想恢复佛教徒的身份,而原来信仰天主教的也想恢复其天主教徒的身份,更麻烦的是他们都想迫使对方及子女顺从自己。问题的出现是迸发式的,人们一时间还找不到解决的办法,故当时绝大部分的佛耶共处家庭都或多或少地产生过一些困扰。

个案2:此理央宗为茨中中社人,现年55岁,育有3个孩子,老大、老二为男孩,老三为女孩。据此理央宗讲述,她丈夫是本村人上门,来自天主教家庭,而自己则出身佛教人家,打小耳濡目染接受的都是佛教信仰。由于他们结婚的时间是1979年,尚处于禁教时期,所以在婚前并没有就教派的差异问题有过任何探讨或协商。可是到了80年代,宗教信仰自由政策落实,村民逐渐公开并试图恢复各自的原有信仰。如此一来,公公婆婆经常向她施压,试图让她改信天主教,而此理央宗却以爸爸妈妈信仰佛教为由断然拒绝。其丈夫夹在中间也左右为难,但为了能够使她回心转意遂了自己父母的意愿,他天天与此理央宗理论、争吵。过年时,佛教徒要烧香祭拜山神,但她老公一般都不准其参加。吵架最凶的一次,她老公甚至拿着斧头把家里竖起的经幡全部砍掉。就在这件事情发生的第二年,她老公便遇车祸而亡。在葬礼中,为了避免发生更大的不愉快,此理央宗决定妥协一步,由公公婆婆安排,进行了一场天主教式的葬礼。

此里央宗的家庭情况并非个案,甚至比较而言,她的情况都称不上糟糕,因为虽然她与其丈夫吵吵闹闹一辈子,但最终还算是达成了妥协,而还有一些夫妻,也是因为同样的问题,却至死都没有彼此理解,甚至死后坟墓也没能合葬。

问题总是在彼此磨合中得到解决。异教徒之间大量通婚以及结拜成朋友,都为两教彼此了解提供了契机和通道。现如今,宗教的隔阂早已让位于爱情。只要青年男女愿意,两个家庭也多不会在宗教信仰的差异性上挑刺。目前村民还约定俗成地形成了一套规则,即如果出现信仰不一致的情况,则嫁入方或入赘方要主动改宗以适应对方家庭的宗教信仰模式。根据笔者在茨中村的走访,基本上所有的异教家庭都遵循着这一不成文的规定。虽然对改宗的一方来说,可能会有一段时间的阵痛期,但村民都一致表示转型不是问题,因为通过长期的磨合,人们对两个教派也有了重新的认识。对当下的村民而言,天主教和藏传佛教并无太大不同。正如刘文高所说的:“它们本质上是一样的,都是劝人做好事。”正是基于这份新的认识,村民才做到了摒弃教派差异,彼此尊重。

参考文献:

[1]Kung-chuan Hsiao. Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century[M]. Seattle: University of Washington Press,1960.

[2]费孝通. 乡土中国与乡土重建[M]. 台北:风云时代出版公司,1993.

[3]梁漱溟. 中国文化要义[M]. 上海:上海人民出版社,2005.

[4]贺雪峰,仝志辉. 论村庄社会关联[J]. 中国社会科学,2002(3).

[5]张静. 现代公共规则与乡村社会[M]. 上海:上海书店出版社,2006.

[6]肖唐镖. 乡村治理中宗族与村民的互动关系分析[J]. 社会科学研究,2008(6).

[7]金太军. 村庄治理中三重权力互动的政治社会学分析[J]. 战略与管理,2002(2).

[8]杨善化. 家族政治与农村基层政治精英的选拔、角色定位和精英更替——一个分析框架[J]. 社会学研究,2000(3).

[9]完麻加. 森普神山崇拜及其社会整合功能[J]. 青海民族研究,2013(3).

[10]安静. 论我国藏区民间纠纷私力救助[J]. 法学杂志,2012(12).

[11]贡保扎西,琼措. 论藏族村落中的民间组织及其社会功能——以舟曲县武平乡那下村为例[J]. 西藏大学学报:社会科学版,2010(4).

[12]埃文思-普理查德. 论社会人类学[M]. 冷凤彩,译. 北京:世界图书出版公司,2009.

[13]郑杭生. 社会学概论新修[M]. 北京:中国人民大学出版社,2000.

[14]朱文惠. 佛教寺院与农牧村落共生关系:中国西南藏区社区研究[M]. 台北:唐山出版社,2002.

[15]洛克. 中国西南古纳西古国[M]. 刘宗岳,译. 昆明:云南美术出版社,1999.

[16]马克思恩格斯选集:第4卷[M]. 北京:人民出版社,1972.

[17]弗雷泽. 金枝——巫术与宗教之研究:上[M]. 徐育新,汪培基,张泽石,译. 北京:中国民间文艺出版社,1987.

[18]梁启超. 梁启超自述(1873-1929)[M]. 北京:人民日报出版社,2011.

[19]杨恩洪. 藏族妇女口述史[M]. 北京:中国藏学出版社,2006.

[20]德钦县志编纂委员会. 德钦县志[M]. 昆明:云南民族出版社,1997.

[21]阿吉兹. 藏边人家:关于三代定日人的真实记述[M]. 翟胜德,译. 拉萨:西藏人民出版社,1987.

[22]弗思.人文类型[M]. 费孝通,译. 北京:华夏出版社,2002.

[23]斯科特.农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存[M]. 程立显,刘建,译. 南京:译林出版社,2013.

[24]贝克尔.家庭经济分析[M]. 彭松建,译. 北京:华夏出版社,1987.

[25]埃里克森. 小地方,大论题——社会文化人类学导论[M]. 董薇,译. 北京:商务印书馆,2008.

[26]Milton Gordon. Assimilation in American Life: The Role of Race,Religion,and National Origin [M]. Oxford:Oxford University Press,1964.

[27]古德. 家庭[M]. 魏章玲,译. 北京:社会科学文献出版社,1986.

BECOMING RELATIVES:THE SELF INTERGRATED MECHANISM OF MULTICULTURAL VILLAGES

——Based on the Investigation in Cizhong village in the Northwest of Yunnan

Wang Xiao

Abstract:“Becoming relatives”through marriage as well as claiming a family connection and becoming sworn brother or sister, is a common phenomenon in ethnic village in the Northwest of Yunnan. Both parties need to sustain frequent interactionafter they become relatives to each other. Not only do the construction and sustaining of kinship relations help the villagers to adapt to the local conditions of material scarcity, but they also lubricate the ethnic relations and eliminate religious barrier so as to realize the village integration.

Keywords:kinship; multiculturalism; village integration

﹝责任编辑:罗柳宁﹞