黑箱法建模在高中生物教学中的应用

2016-05-26徐力

徐力

摘 要 阐述了在教学中灵活运用黑箱法建模,时间充裕时可以完成一些完整的科学探究实验,时间受限时可以在课堂的局部使用,这样学习就是基于事实帮助学生改变已有的观念和想法。

关键词 黑箱法 模型建构 问题解决能力

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

1 黑箱法建模的含义

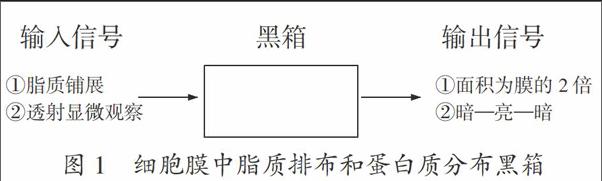

控制论创始人维纳在《模型在科学中的作用》中指出“所有科学问题都是作为‘闭盒问题开始的,若干可供选择的结构被密闭在‘闭盒中,研究它的唯一途径是利用闭盒的输入和输出”。这里的“闭盒”即为黑箱。只能在不直接影响原有客体黑箱内部结构、要素和机制的前提下,通过观察黑箱中“输入”、“输出”的变量,得出关于黑箱内部情况的推理,寻找、发现其内部规律,实现对黑箱的控制,这种研究方法叫做黑箱法。黑箱法构建模型是信息分析方法和模型方法相结合产生的一种方法。当面对一个未知的系统时,人们可以向其输入某种信号,并且设法考察该系统的输出信号,反复多次地进行并获取相关的信息,经过分析和比较,建立“黑箱”内部结构或功能的模型。这种方法尤其适合高中生物学习的现状,不必也没有可能将每一个黑箱打开,但是思维能够获得很大的锻炼和提高!黑箱法建模教学应用的一般模式流程如图1所示。

前两个环节有时是连续重复的过程,对黑箱不断改变输入,收集不同的输出结果,才能构建出比较理想的模型。一个黑箱解开后不意味着问题的结束,有时还是新黑箱的开始。这样通过不断建黑箱、解黑箱、构建模型、修正解释,以锻炼和培养学生各方面能力。黑箱法建模教学强调学生大胆地提问,留出足够的时间用于学生思考、讨论、构建初步思维模型,有时还需要给出相关模拟的实物进行模型搭建。教师适当点拨,千万不能将经典的模型一下子展现,逐步揭示真相是实施黑箱法建模教学最有价值的策略。

2 黑箱法建模教学模式与其他教学模式的比较

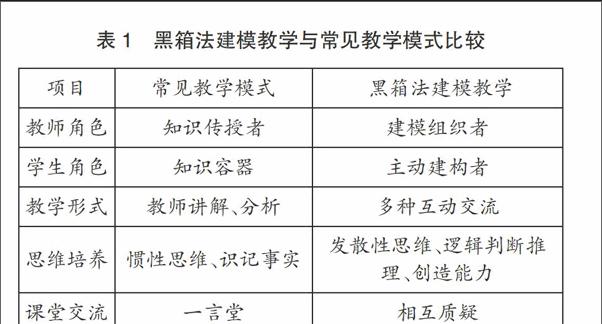

2.1 与常见教学模式比较(表1)

虽然常见的教学模式中也存在师生的提问交流,但是多数都是对知识识记准确性考查,或者是教师的解答思路和方式方法的重现。而黑箱法建模教学则力图促进学生学习方式的变革,引导学生主动参与构建知识模型,逐步培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、批判性思维、分析和解决问题的能力,还有交流与合作能力等多方面。

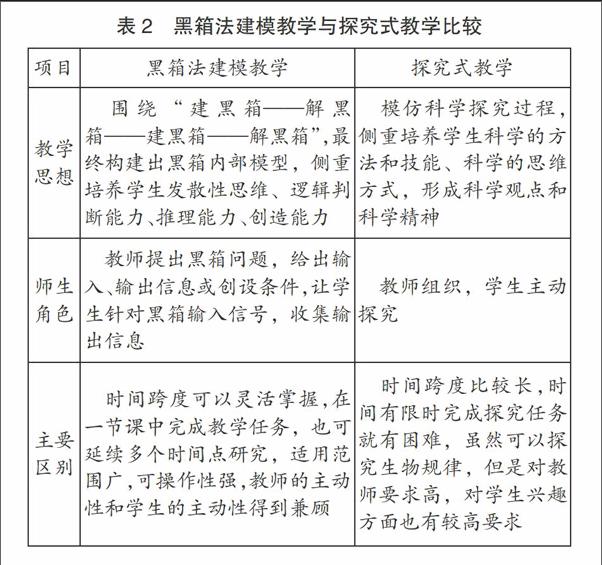

2.2 与探究式教学比较(表2)

3 黑箱法建模应用的具体实例

3.1 细胞膜流动镶嵌模型的构建

选择依据:在科学家探索生物膜结构的曲折历程中,推理建模和实验技术革新不断并行,人类的认识不断发展,细胞膜的结构在不断修正中完善。科学家大量的探索过程可以被筛选成为课堂教学黑箱的“输入”“输出”,学生根据这些条件推理黑箱内部情况,动手建构细胞膜的结构模型。这是一个不断建黑箱——解黑箱——构建模型——建黑箱——解黑箱——构建模型的连续循环过程。

① 确认黑箱1:细胞膜的成分。

② 输入条件、输出结果:

资料1:细胞膜对脂溶性物质和水溶性物质的通过性不同,脂溶性物质很容易透过,而水溶性物质透过缓慢。

资料2:Danielli和Harvey分别于1931年和1935年发现细胞膜的表面张力低于油—水界面。而脂滴表面吸附油蛋白质成分时,表面张力会下降。

③ 解黑箱1:学生根据相似相溶原理,得出细胞膜中的脂质成分,再通过资料2中推测膜中还含有蛋白质成分。

④ 建构模型:细胞膜成分中含有脂质和蛋白质。

这样新的问题诞生了:这些成分是以什么方式构成细胞膜的?这就构成了一个新的黑箱——细胞膜的结构。

① 确认黑箱2:细胞膜的结构。

② 输入条件、输出结果:

资料1:1925年,E.Gorter和F.Grendel用有机溶剂丙酮从人的红细胞膜中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积约为红细胞面积的2倍。

资料2:1959年,罗伯特森用透射电镜观察到细胞膜显示出暗-亮-暗3条带。

该电镜下,样品电子密度较低的部分,在图像中显得较亮;电子密度较高的部分,显得较暗。蛋白质的电子密度较大而磷脂的电子密度较小。

③ 解黑箱2:由资料中的2倍信息可以推测脂质在细胞膜中有两层,还可以推测出蛋白质分布在磷脂中(图1)。

④ 建构模型:利用信封1(磷脂模型和图钉)中的模型在泡沫板上构建细胞膜中磷脂分子排布的模型,将信封2(蛋白质模型上贴上“蛋白质”)中材料整合到已构建的模型中(图2)。

学生不断地尝试推敲输入、输出的条件,不断地比对已经构建出的模型,有比较理想的模型,也有不合理的模型,争论和辨析贯穿整个课堂。学生展开了丰富的想象力,流动镶嵌模型呼之欲出,结构与功能相适应的观点潜移默化进入学生的知识结构中。这样构建出的细胞膜模型究竟是静止的还是能动的,这构成黑箱3。

① 确认黑箱3:细胞膜结构特点。

② 输入条件、输出结果:

资料:(视频播放)荧光抗体免疫标记实验。

③ 解黑箱3:学生根据标记荧光均匀分布于融合细胞表面,推测细胞膜的结构中蛋白质是可以流动的。再自主设计证明磷脂也具有流动性的实验。

④ 建构模型:细胞膜具有流动性。

3.2 胰液的分泌模型的构建

选择依据:教材中的资料“促胰液素的发现”不仅蕴涵了科学发现的思想与方法,而且可以启发学生的思维,训练学生的思维方法。黑箱建模作为导入局部使用的方法,兼顾了培养学生的科学思想和避免与课堂教学其他主要内容的冲突。

① 确认黑箱:胰液分泌的调节机制。

② 胰液分泌的输入、输出条件:

资料1:若食物和胃酸一起进入小肠后,胰腺开始分泌胰液。有科学家将稀盐酸注入狗的小肠肠腔内,会引起胰腺分泌胰液。若直接将稀盐酸注入狗的血液则不会引起胰液的分泌。

资料2:科学家切除通向该段小肠的神经,只留下血管,再向小肠内注入稀盐酸,胰腺仍分泌胰液。

③ 学生分析构建模型:可能是神经调节,也可能是化学物质调节,还存在两者一起调节。

教师引导学生利用构建的模型,解释资料中的输入和输出条件,不同的模型都能在一定程度上解释某一个科学事实,但哪一个才是能被普遍接受的模型,还取决于进一步的观察和实验。

4 黑箱法建模教学的反思

在实际的教学工作中,大量的黑箱模型建构依赖的不是真实的实验操作,而是由教师提供的资料进行分析。这样的处理不仅解决了不少实验受限客观条件在中学无法开展,也符合了目前高中生物教学时间有限的实际。通过资料,学生在短时间中不但获得了相对较多的知识信息,而且也有更多思考的时间。需要关注的是教师对资料的选择,本着宁缺毋滥的标准,要避免过多材料的呈现让学生出现信息饱和现象。

有了对黑箱问题的输入和输出信息,也不能必然构建出合适的模型,学生不一定能够把握住关键的信息。教师要从分析信息方法、信息间的逻辑关系的梳理着手培养学生,学生学会思考、学会质疑、学会接受结果的多样性和不确定性。对于学生在过程中出现的各种问题,甚至是幼稚低级的问题,教师也要注意保护。这样学生才会敢于表达自己的想法。教师也要注意自己也是构建模型的参与者之一,生物教科书上的许多知识也仅代表目前大多数人接受的内容,不能因此就绝对的扼杀学生貌似不一致的所有想法,或许这当中就有更合适的模型雏形存在。

黑箱法建模教学不是解决一切问题的教学模式,但是作为一种有效的教学模式值得教师不断探究。