基于多主体参与的村庄整治规划过程优化

——以宁夏西吉县洞洞村为例

2016-05-25胡秀媚

胡秀媚 , 冯 健

(1.北京大学 城市与环境学院,北京 100871;2.广东省城乡规划设计研究院,广州 510290)

基于多主体参与的村庄整治规划过程优化

——以宁夏西吉县洞洞村为例

胡秀媚1,2, 冯 健1

(1.北京大学 城市与环境学院,北京 100871;2.广东省城乡规划设计研究院,广州 510290)

新农村建设掀起新一轮村庄整治规划高潮,但很多村庄规划仍延续“自上而下”模式,政府和规划师享有更大的话语权,村民和村集体往往处于“失语”状态。以生态移民为目的,宁夏西吉县洞洞村“被动式”移民安置带有典型的“自上而下”式的特点。通过对洞洞村移民安置产生问题的反思、对事件中各参与主体的利益关联和利益诉求分析,探讨基于多主体参与的村庄整治规划过程优化的可能性。从各参与主体利益协调的视角出发,搭建共同参与规划决策的实现平台——驻村规划小组,使各利益主体共同参与到村庄整治规划工作的各个流程,构建一种以农村和农民为主体、多主体共同参与的“自下而上”式规划决策的过程优化机制。

村庄整治规划;公众参与;多主体参与;宁夏西吉县洞洞村

0 引言

自20世纪60年代中期开始,公众参与成为西方城市规划的重要内容,并不断出现新的与公众参与相关的理论和方法,推动城市规划的发展[1-2]。就村庄规划而言,国外村庄规划的公众参与实践以德国和日本等发达国家较有代表性[3]。此外,有关非洲、亚洲、拉丁美洲等发展中国家农村地区的公众参与也有研究成果面世[4-5]。学者们还对村庄规划公众参与中政府部门与公众的联动关系[6-7]、存在问题与操作方式[8]以及协同参与[9]等方面开展了相关研究。目前,国内学者对公众参与的研究主要集中在城市规划领域,村庄层面上的公众参与研究相对缺失,虽然已有部分前沿规划师开始关注该问题,但系统研究有待加强[10]。

学者们多从村庄规划中公众参与的困境[11-12]、存在问题[13-15]、参与方法[12-13,16]等方面来探讨和研究。中国的村庄规划中公众参与面临程序性困境(指缺乏规范性、中立组织机构和信息平台)和实质性困境(指村民公众参与意识薄弱、村民自治机构建设滞后等)[10-11],而要提高村庄规划公众参与的水平,应该加强培育村民规划素质、建立村民组织、重塑助村规划师制度[17]。另外,还需要反思传统村庄规划“自上而下”的线性规划流程,并构建起“问题、目标、规划、实施”4个因素相互制约、彼此影响的“公众参与”规划模型,形成公众参与架构下的规划决策工作过程[18],这些研究成果对公众参与式的村庄规划具有较强的指导意义。

在我国建设社会主义新农村背景下,以村庄整治和建设规划为核心内容的中国村庄规划被推向前所未有的热度。但多数村庄规划仍延续着自上而下的模式,乡村建设仍表现出“政府主位”的特征[19],缺乏来自基层民众的参与,特别是村民、村集体以及其他参与主体的诉求在规划过程中往往被忽视[20]。在村庄规划实践中,还产生了以城市建设的理念和标准来规划农村,也导致村庄规划实施困难的局面[21],并产生一系列问题。以生态移民为目的的宁夏西吉县兴隆镇洞洞村村庄整治规划便是一个典型的案例。洞洞村是宁夏西吉县“十二五”生态移民规划中规划搬迁安置的村庄之一,地处偏远地域,自然条件恶劣,生产生活条件艰苦,西吉县政府计划将其整村统一搬迁安置至兴隆镇镇区周边的秀屿新村。但由于洞洞村(秀屿新村)在对老村进行迁建、对新村进行规划的移民安置过程中未能建立起多主体共同参与的规划决策平台与机制,导致“被动式”移民安置并产生生产、生活的诸多问题。本研究以西吉县兴隆镇洞洞村为案例,从多元利益协调的视角出发,通过分析移民安置过程中各参与主体的实施结构,结合政府部门座谈、村民访谈、农户调查等获得的资料和数据,对村庄整治规划过程进行优化设计,建立一个多主体共同参与的村庄整治规划决策平台和工作机制。

1 规划中的多元利益诉求及其关系

借鉴政策科学和社会学实施结构的概念对村庄整治规划参与主体的角色、利益诉求及相互关系进行分析。实施结构是政策和项目活动的参与者们进入实施过程的相互关系及其参与行动的关系模式,包括两个基本向度或视角:角色和行动结构[22]。村庄规划建设是由多元利益主体共同参与的一项群体决策活动[23],各参与主体对村庄规划的认知理解、价值取向、利益诉求、参与内容和方式等也存在角色和行动结构的区别,理解各参与主体的这种区别有助于理解村庄规划的实施困境,并对规划过程进行优化设计。参与村庄整治规划的主体主要包括政府、村委会、村民和规划师(图1)。

图1 村庄整治规划各参与主体之间的关系Fig.1 Relationship among each participating subject in the process of village renovation planning

就政府而言,既指不同层级的政府,也包括政府的不同职能部门[22]。从角色来看,政府是村庄规划的主导推动者、领导者和组织者;从行动结构来看,政府通过公共政策的制定及财政力量的支持,主导村庄规划的发起、推动、审批与实施的全过程[24]。在市场利益驱动下,政府倾向于将人力、资金、用地指标等要素和资源集中在城市而不是农村;在政绩利益诉求驱动下,政府倾向于以最容易见成效的“村容整治”为主要规划内容,提供公共设施和基本设施等公共产品;倾向于“遇到问题绕着走”,回避违章建设问题,部分减少公众参与以减少问题与冲突[25]。就村委会而言,村委会是上级政府的任务执行人,在政府主导的行为中大多处于被动应对者的角色。从行动结构来看,村委会在规划过程中代表村民,当政府和村民在规划过程中出现利益冲突时,村委会既需服从上级政府管理,又要维护村民利益,常遭遇两难境地[26]。一方面由于更了解当地情况及村民诉求,另一方面由于具有分配资源的权力,村委会在村庄整治规划中往往发挥重要作用[25]。就规划师而言,从角色来看,规划师是村庄整治规划中的利益协调者,起到连接政府角色和村委会、村民角色的作用;从行动结构来看,规划工作者出于思维惯性与便利性,倾向于用城市视角的规划技术框架与过程模式进行村庄规划工作,但实际上村庄规划要求规划师在专业素养之外还要掌握交流、沟通、谈判的技能,既能理解政府的施政意图,又能代表村委会和村民表达村的发展和需求意愿[24],将各参与主体的利益诉求反映到最终的规划方案中。

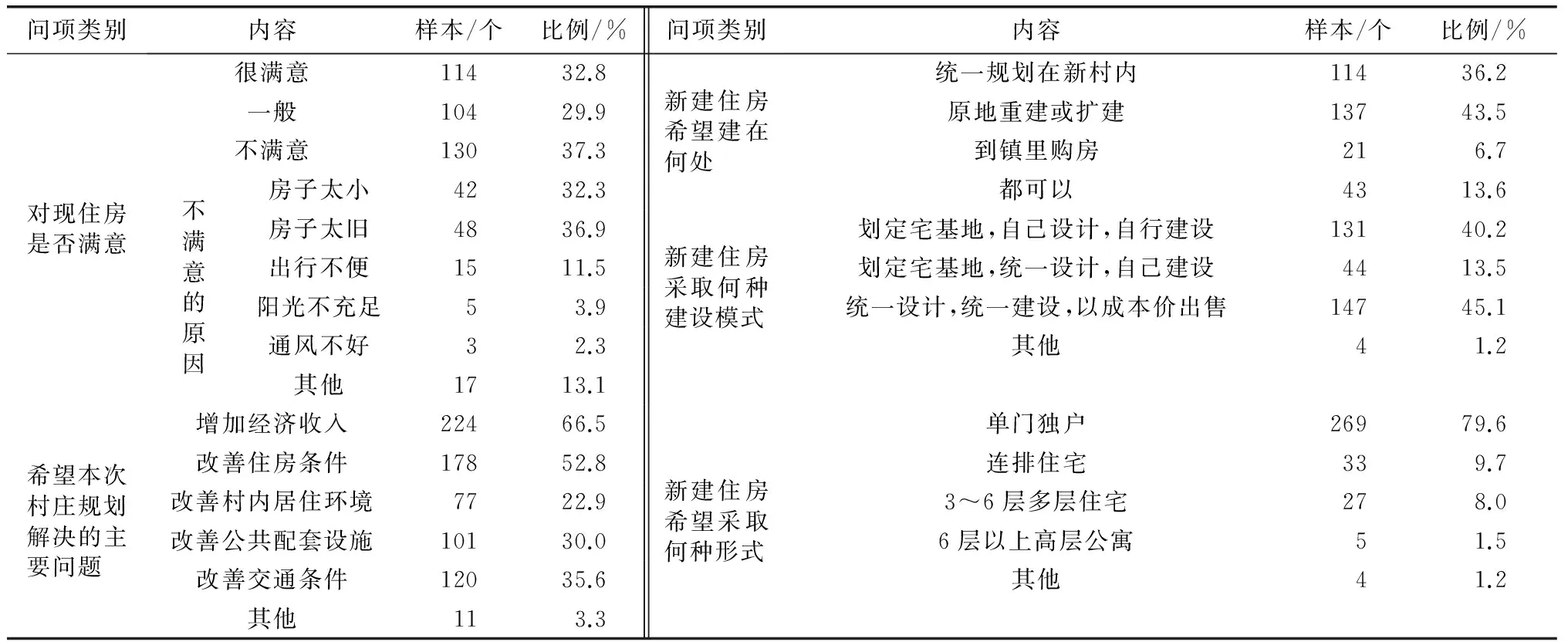

就村民而言,从角色来看,村民是村庄整治、建设的主要参与者和最基本的动力,在实际村庄规划过程中,一般由村干部作为集体利益的代言人[20]。从行动结构来看,一方面由于村民在“政治过程”中处于“失语”状态,村民根本无法左右或影响规划的方向;另一方面由于村民自身的经验范围、文化水平等限制,村民大多处于村庄规划建设过程中被动的“边缘化”状态。村民的利益诉求包括在村庄整治改造中保证集体资产、宅基地的面积权属、公共设施和基础设施的配套完善、失地安置补偿及失地后的生计问题等。在西吉县兴隆镇针对村民的住房满意情况、规划需求以及新建住房的意愿等问题进行的问卷调查(表1)在一定程度上反映了村民的利益需求。实际上,村民对当前住房不满意和一般的情况占67.2%,对住房不满的原因中,住房本身的因素占69.2%,交通不便因素占11.5%。需要借规划解决的问题中(多项选择),有2/3的人选择“增加经济收入”,52.8%的人选择“改善住房条件”,其他依次是“改善交通条件”(35.6%)、“改善公共配套设施”(30.0%)和“改善村内居住环境”(22.9%)。就建新房的住处而言,希望“原地重建或扩建”的占43.5%,希望“统一规划在新村内”者占36.2%。就新建住房采取何种建设模式而言,选择“统一设计、统一建设、以成本价出售”者占45.1%,选择“划定宅基地,自己设计、自行建设”者占40.2%。就新建住房形式而言,近80%的人希望保持“单门独户”的形式。总之,农民最核心的利益诉求停留在保障最基本的生产需求、生活需求层面,包括增加经济收入以摆脱贫困、改善住房条件、交通条件、公共设施配套等方面;农民整治意愿高,有85%以上的农民愿意在给予合理补偿的前提下拆迁建设,接受就地整治和易地整治的农民比例大体相当,就地整治可采取划定宅基地、自行设计、自行建设的模式,易地整治可采取政府统一设计、统一建设、以成本价出售的模式。村庄整治规划应重点解决3个问题,即改善住房条件、完善公共设施配套(尤其是养老和教育设施)、产业培育和就业岗位提供。

表1 西吉县兴隆镇村民住房满意情况及新建住房意愿调查Tab.1 Investigation of housing satisfactory condition and desire of new housing in Xinglong Town, Xiji County

说明:数据来自2015年3月在西吉县兴隆镇的6个村开展有关空心村整治规划的问卷调查,共回收问卷356份,其中有效问卷349份,无效问卷7份,问卷有效率为98.0%。

2 “被动式”移民安置及参与主体利益

2.1 事件回顾:洞洞村的“被动式”移民安置

2.1.1 洞洞村的移民安置。为从根本上解决生态环境限制县域社会经济可持续发展的瓶颈问题,“十二五”期间西吉县政府编制生态移民规划,有计划、有组织、有规模地对19个乡镇152个行政村的375个自然村14 474户7万人进行搬迁。生态移民规划以“搬得出、稳得住、管得好、能致富”为总体目标,采取“县内移民与县外移民、生态移民与劳务移民”结合的方式,通过县城务工安置、集镇周边安置和农村适度就近集中3种方式对移民进行安置。洞洞村(二组)是西吉县“十二五”生态移民规划中规划搬迁安置的村庄之一。在移民规划中,洞洞村属于集镇周边安置、以“养殖+集镇务工”模式后续发展的生态移民村庄。洞洞村位于兴隆镇,地域偏远,自然条件相对恶劣,规划统一搬迁安置至秀屿新村。秀屿新村于2011年建成,紧靠兴隆新村和镇商业区,占地面积10.9 hm2,规划安置187户890人,其中洞洞村(二组)157户796人、单北村30户94人。户均占地面积为330 m2,规划建设内容包括移民住房(54 m2/户)、供排水、道路、供电、绿化等配套项目。实际上,洞洞村共有281户,秀屿新村规划安置洞洞村民157户,第一年实际建成安置141户,还有140户未迁出安置。这便造成洞洞村“两头占地、两头有户”的局面,进而产生与村民实际生产、生活需求不符的诸多问题。

2.1.2 洞洞村“被动式”安置问题反思。① 未摸清村民实际整治意愿。首先,在是否进行搬迁安置这一问题上洞洞村民处于“被决定”的位置。其次,由于政府在移民搬迁前未彻底做好村民整治搬迁意愿的摸底工作,导致洞洞村尚有140户村民未能搬迁安置。实际上,这其中有100多户在“愿不愿意搬迁安置”的问题上出现前后态度不一致。究其原因,是由于移民规划决策过程政府与村民两个参与主体未能在信息完全对等的情况下沟通协调,共同做出决策,并把决策结果落实到公约、协议等书面形式,以保证决策的严肃性和约束性。② 未落实安置村民再就业问题。秀屿新村安置区规划建设占地5.27 hm2、以黄牛养殖为主的生态移民养殖园,成立秀屿新村生态移民养殖合作社和秀屿新村兴川肉牛养殖责任有限公司。按计划,政府为每户移民先期安排1万元贴息贷款,每年每户移民将获得2 500元的红利,以解决安置村民再就业和收入来源问题。但养殖园实际建设落成后,市场因素完全占据主导地位,养殖园被承包给外来企业经营,在养殖园的使用权方面,村民没有发言权和决策权,影响到搬迁村民的再就业问题。失去稳定的生活收入来源,村民为了维持生计必须继续回老村务农,这样又涉及到过远的耕作半径问题。③ 未考虑合理耕作半径问题。由于安置区未能解决安置村民再就业问题,洞洞村民被安置后仍需以农业种植耕作维持生计。按照最初规划,搬迁移民在安置点就近可获得人均0.07 hm2水浇地,但在实际操作中仅县外移民能保证解决,县内移民基本不能解决,洞洞村便属于其中之一。这便导致洞洞村移民必须返回原村耕作,而安置区秀屿新村距原村远达20多km。很多被调查村民反映,种地回老村骑摩托车需40 min,开机动三轮车需30 min,路上消耗大量时间,而且要走山路且不安全。安置点的选址未结合村民合理的耕作半径,造成搬迁农户家庭分头居住(即务农劳动力在原村居住,其余在安置区居住)。与此同时,未能退耕还林恢复和保护生态环境也违背了生态移民的初衷。④ 未解决村民子女上学问题。洞洞村未能实现整村搬迁造成安置新村与老村并存的局面,同时也带来老村儿童上学难的问题。洞洞村原有适龄儿童50多个,搬迁至安置区的村民儿童在兴隆镇镇区学校插班入学,留守在老村未搬迁的儿童还有十几个,原老村学校由于人数太少已撤并。据被调查村民反映,这些儿童要么跟随父母外出打工,要么以借宿在安置区中亲戚家的方式解决上学问题。

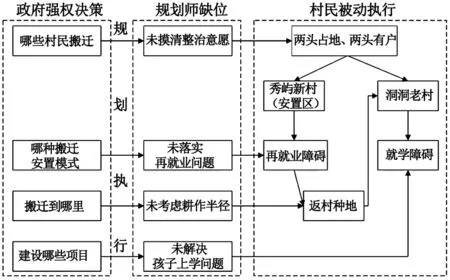

综上所述,在洞洞村的移民安置事件中,政府作为主导决策者贯穿整个安置过程,包括哪些村民搬迁、搬迁至哪里、什么样的搬迁安置模式、建设哪些项目等,而村民这一参与主体只是被动地执行(图2)。由于生态移民规划的特殊性,本应作为政府和村民利益协调者的规划师转而变为政治任务的执行人,规划变为政治任务的执行工具。政府的“强权”、村民的“失语”、规划师的“缺位”共同造成了洞洞村“被动式”安置的种种问题,导致洞洞村现在这种“政府难、村民也难”“两头占地、两头有户”“种地难、上学难”的纠结局面。

图2 洞洞村“被动式”安置过程Fig.2 Procedure of passive moving in Dongdong Village

2.2 事件过程各参与主体的利益分析

由于洞洞村生态移民事件过程中规划师的“缺位”以及村委会和村民利益的一致性,主要关注政府和村民两个参与主体。

2.2.1 政府的“两难”处境。在生态移民规划中,西吉县政府相关部门面临着直接的政治任务要求,完成这个政治任务又面临着时间和财政的双重制约。按照《宁夏“十二五”中南部地区生态移民规划》,从2011年开始用5年时间将中南部9个县(区)91个镇684个行政村1 655个自然村不适宜生存地区的35万贫困群众搬迁安置到近水、沿路、靠城的区域,再用5年时间发展致富,到2020年实现移民人均纯收入接近全区平均水平,安置区公共服务能力达到全区平均水平。根据自治区下达的目标任务,对各级政府部门提出了相应的任务要求,包括制定具体措施、提出完成时限、明确工作责任、强化督促检查,做到责任到人、任务到人*吴占东,关于实施宁夏“十二五”中南部地区生态移民规划情况的报告,2011年。。生态移民工程是一项综合复杂的涉及移民安居、新村建设、产业培育、社会管理、土地整理、生态恢复的公共资源整合和配置的系统工程,必须以政府强大的行政资源和财政支持作为后盾。区别于以往“吊庄”移民经验型渐进式的扶贫发展模式,“十二五”生态移民是一种巨变式的规划式扶贫发展模式[26],如此大规模的生态移民完全由政府主导,建设时间短,建设速度要求高,资金需求量大,管理成本大、难度高,容易造成问题在短期内聚集爆发。实际上,西吉县政府在组织移民工程中便遇到严重的资金缺口问题,尽管在财力十分困难的情况下自行配套解决了9 023万元,完成规划任务尚缺口1.1亿元*西吉县人民政府,西吉县“十二五”生态移民实施存在问题及“十三五”生态移民思路的汇报,2015年。。在时间和财政的双重制约下,生态移民作为一种特殊的村庄整治形式,有两个特征:第一,政府相关部门“自上而下”主导村庄整治规划的全过程,并尽可能地避免来自基层的各种问题出现。在对村民的问卷调查中,72.6%的人表示生态移民规划建设过程中规划建设内容没有对村民公示,并有70.8%的人表示政府应当在以后的村庄整治规划建设过程进行相关环节的公示。第二,政府部门基本上仅能保障移民最基本的生产、生活需求,而没有更多的时间和财政支持来满足移民更高层次的发展需求。

2.2.2 村民的“两难”处境。由于生态移民模式具有突变、外生、急速等特点,对移民来说存在一定的社会适应问题[26],这是生态移民所普遍面临的社会问题。除此以外,生态移民搬迁对于洞洞村民来说是一个“两难”的选择。一方面,生态移民为生活在恶劣自然条件中的村民提供了一个走出大山、告别贫困的机会,可以帮助迁出地村民迅速改善生产和生活条件;但另一方面,由于生态移民工程的综合性和复杂性,移民过程中未能配套解决好移民的一些生产、生活和发展问题,目前移民“搬得出”,但“稳不住”“管不好”“未致富”,尤其是在解决满足移民的农业生产需求、就业需求、公共服务需求、社会保障需求等方面存在较大缺陷。

3 基于“多主体参与”的规划过程优化

洞洞村移民安置中出现的种种问题,究其原因在于对老村进行迁建、对新村进行规划的过程中没有建立起一种多主体沟通对话、共同参与和共同决策的机制。实际上,规划作为一个公共决策过程,必须要有各相关利益主体的共同参与,才能形成一种利益之间相互牵制从而达到均衡的局面。要打破把规划方案简单地视为技术性文件的传统思维,尽早启动公众参与过程,容纳各方意见并协调不同利益和诉求,使规划方案成为一种与社会沟通的工具[27]。而要实现村庄规划的多主体参与,需要搭建一个共同参与和决策的工作平台和机制。

3.1 规划工作流程变革

秀屿新村的规划沿用传统的政府主导的“自上而下”的村庄规划工作流程,即决策者(通常是政府部门或经济集团)确定规划目标,规划师根据规划目标进行调研,针对问题制定规划对策,由决策者进行决策后进行规划公示和实施。在这种“目标—调研—规划—实施”的线性模式下,规划决策权属于决策者,不仅民众的利益得不到保障[18],而且村民被排斥在规划决策之外并进而影响村民参与的积极性[11]。甚至因为生态移民规划的特殊性,规划成为政治任务的执行工具,作为利益协调者的规划师“承载社会公正”的功能缺失了。

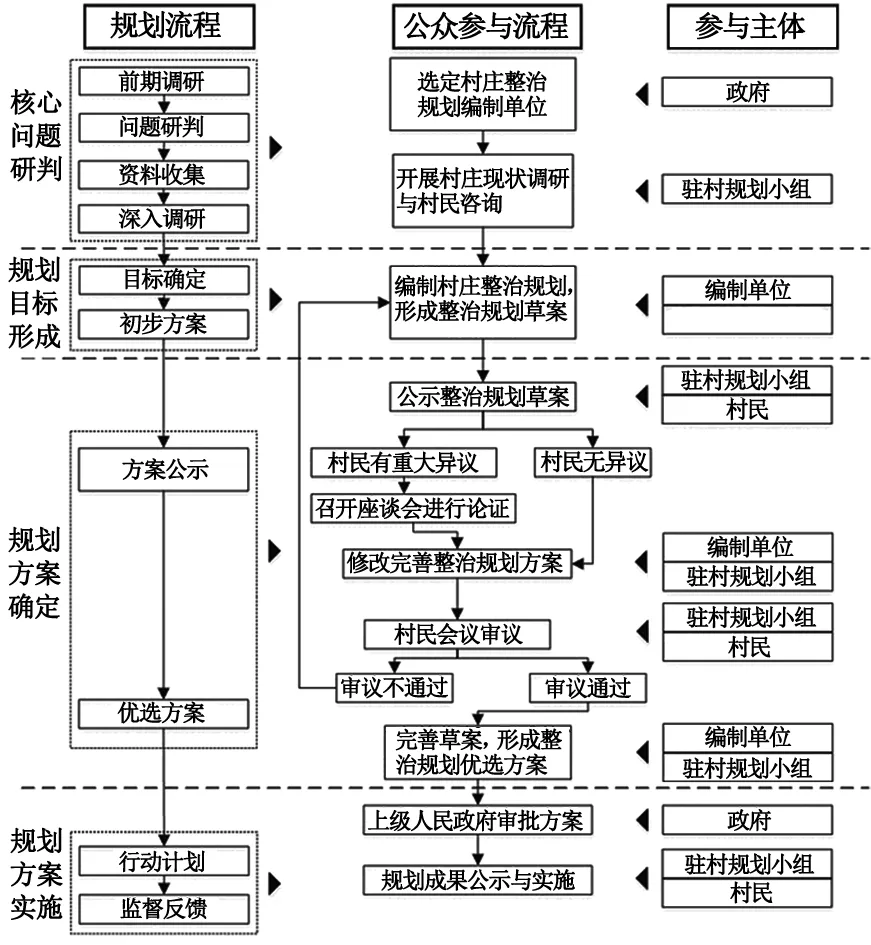

要打破传统“自上而下”的线性规划过程,变“目标导向”的规划方法为“问题导向”。进行整治规划的第一步重要工作是对村庄存在的核心问题进行分析和判断,这就要求规划工作者不带任何先入为主的规划设想或主观判断去实地调研,通过与村庄整治规划各参与主体的对话、沟通、调查,深入地了解当地各个层面和各个主体目前存在的最需要解决的问题和最需要满足的发展需求,尤其是要广泛地听取和吸收村民的意见和建议,对村庄发展规划存在的核心问题形成初步判断。第二步是针对前述核心问题,有针对性地进行村庄基础资料收集,并对核心问题对应的政府部门及主要利益群体进行深入调查和了解,这是一个连续和持续的对话与沟通过程,也是规划工作者深入分解核心问题、寻找可能解决途径的过程。在此基础上,规划工作者不断把感性认知和判断理性化为科学客观的分析和解读,并最终集成多方的意见和建议,形成规划目标。第三步是规划工作者根据规划目标制定规划方案。区别于“线性模式”下规划方案的形成,多主体参与式的规划方案通过在村庄驻村规划小组的政府部门驻村指导员、助村规划师、村民小组的直接对话与沟通,共同形成达成各参与主体多方共识的规划方案。规划方案对所有村民进行公示讲解,收集村民的意见和建议并进行修改和优化,形成最终的方案结果。最后是规划方案实施。在这一阶段,应把规划方案分解成村民可以理解和执行的一系列行动计划,并强调规划工作者和村民公众的监督作用,真正做到把包含村民发展意愿和期望的规划方案实施建设。

综上所述,多主体参与式的规划工作过程是一种以农村、农民为主体的“自下而上”的规划决策过程,每个规划工作环节都不是单一主体、线性的,而是多主体、网络式的,各参与主体在每个规划环节有相应的参与程度、参与内容和参与形式,共同构建起规划决策的机制。

3.2 规划平台构建

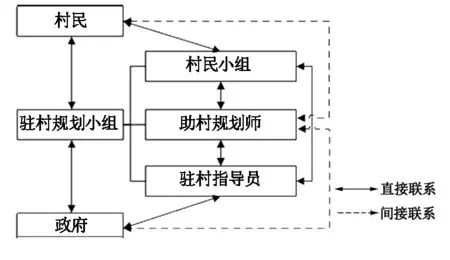

驻村规划小组是以农村和农民为主体,政府部门、村委会、规划师等多主体共同参与、沟通、决策的规划平台。首先,驻村规划小组可设在村庄公共活动中心或村委会办公室。小组办公场所可设接待区、宣传展示区、会议讨论区、绘图工作区等。其次,驻村规划小组的成员构成应包括:① 代表政府部门的驻村指导员,由上级政府相关部门下派常驻村庄;② 提供技术咨询和纽带作用的助村规划师,助村规划师是怀有规划理想的“倡议者”,是连接不同群体的“沟通者”,也是协调各方利益的“协调者”[27];③ 代表村民利益的村民领导,一般由村民推选村内文化水平较高、热心公共事务、在邻里间享有威望的乡村能人产生,以及由其带领的3~5个成员,共同组成一个执行和监督小组。这个利益群体代表也可从村委会内产生,视村庄实际情况而定。再次,驻村规划小组应由这些成员共同商讨生成一个书面形式、对各方具有约束力的规划小组公约,公约内容可设置为:① 村庄整治规划概述,包括规划目标、规划依据、规划内容、规划程序、规划实施等;② 村庄整治规划的公众参与,包括参与主体、公众参与原则、参与内容、参与方式等;③ 主要参与者的职责和奖惩,主要参与者包括驻村指导员、助村规划师和村民小组,对各主要参与者的职务角色、职务内容、完成时限和方式等进行明确规定,并设计奖惩制度以形成激励和监督机制。最后,驻村规划小组形成共同决策议事制度,包括:① 重大决策层面,主要是指影响村庄规划和发展的重大问题的决策,包括整治模式、新村选址、安置补偿方式、产业培育等方面;② 日常决策层面,如村庄公共设施和公共空间的管理与维护,村庄环境整治、交通道路等项目的决策与执行等。

驻村规划小组的主要作用包括:① 信息开放,通过展示与规划相关的文件、图纸或模型,成为一个信息公开平台和向村民进行规划知识宣传和教育的基地;② 收集民意,通过驻村规划小组让每一个受到规划方案影响的群体都公平、公开地参与到规划的决策过程中,以农村、农民为主体,以民主讨论与协商为主要工作形式,充分了解和吸纳农民的实际需求。驻村规划小组的最终目标是要依据村民的意愿和需求,形成政府、规划师、村民共同认可的村庄整治规划方案。

3.3 规划技术路线与内容体系

首先,村庄整治规划的多主体参与要保证每一个不同的利益主体、同一个利益主体的不同群体都有平等的机会参与到规划决策过程中。各政府部门可公平、协同地参与到村庄整治规划中,在相应专项表达意愿和产生影响;规划师可摆脱政府或经济集团的干预,独立公正地参与规划决策;不同阶层的村民群体在每个规划决策程序和环节能找到自己可参与的途径与方式。其次,村庄整治规划的多主体参与要做到公开透明,包括资料和信息的公开和工作程序的公开,在信息对等的情况下各参与主体进行对话、沟通、协商和决策,才能保证公众参与的效率与质量,要保障公众最基本的知情权。第三,村庄整治规划的多主体参与要强调“持续参与”的理念,在各利益主体的参与贯穿在整治规划工作的全过程,从核心问题的研判、规划目标的形成到规划方案的确定、规划方案的实施,鼓励相关参与主体持续地关注和参与到规划工作的各个程序、环节,使公众参与成为规划决策过程中连续性、常态化和动态化的重要工作环节。最后,村庄整治规划还要讲求“及时反馈”思路,各参与主体两两之间的双向反馈要及时,要及时地收集各主体参与的意愿和期望、意见和建议,并以文字、图件等书面形式上传下达,及时予以有效地反馈和落实。总之,多主体参与式的村庄整治规划工作过程是一种以农村、农民为主体的“自下而上”式的规划决策过程,每个规划工作环节都不是单一主体、线性的,而是多主体、网络式的,各个参与主体在每个规划环节有相应的参与程度、参与内容和参与形式,共同构建起规划决策机制(图3)。

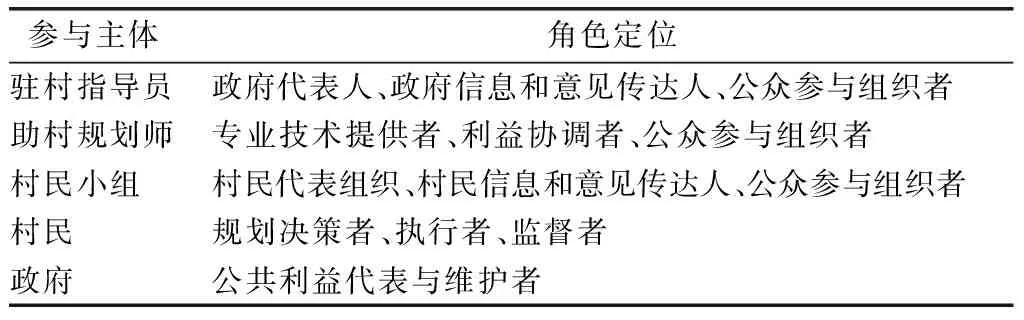

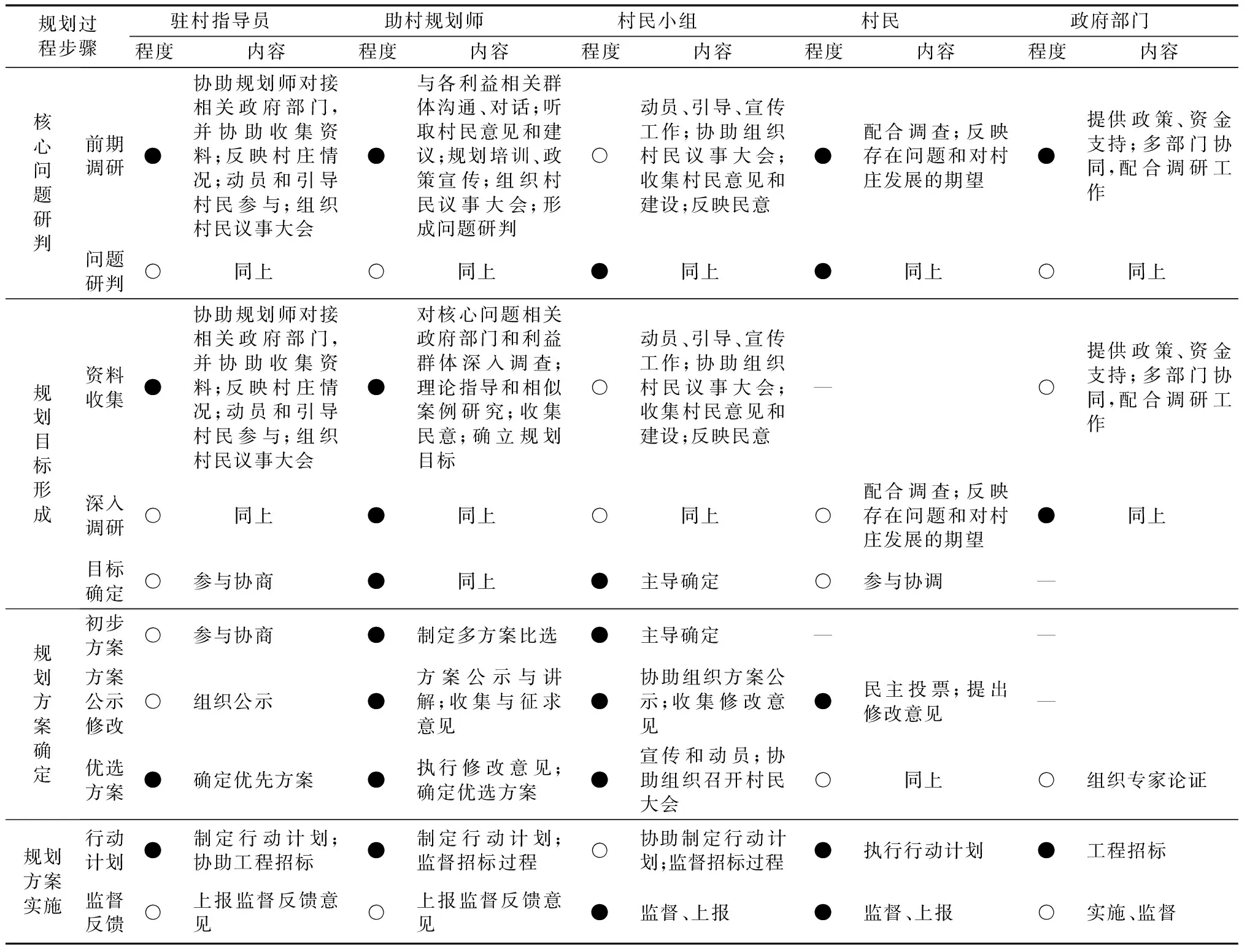

多主体参与的村庄整治规划过程以驻村规划小组为工作基地,以驻村指导员、助村规划师、村民小组为核心参与者,连接所有村民与政府部门,各个参与者在整治规划工作中承担各自角色定位(表2),并在规划决策工作的各个阶段有不同的参与程度和参与内容(表3、图4)。在具体参与方式方面,可采取公众座谈会、村民意见公投、村民代表大会、民意问卷调查、入户访谈、规划培训等方式,并充分利用宣传手册、传单、广播、电视、报纸、网络等媒介宣传方式[3]。 值得指出的是,在不同阶段,各参与主体可以是主要参与者,也可能是起促进作用的参与者,或者某些局部环节可以不参与,如村民在资料收集和初步方案阶段可以不参与,而在目标确定、初步方案形成和方案公示修改阶段,助村规划师和村民小组发挥主要参与作用,政府可以不参与。

图3 多主体参与式的村庄整治规划过程构建Fig.3 Structuring of the process of village renovation planning based on public participation

表2 村庄整治规划中各参与主体的角色定位Tab.2 Role positioning of each participating subject in village renovation planning

4 结论

参与村庄整治规划的主体主要包括政府、村委会、规划师和村民,可以借鉴政策科学和社会学实施结构的概念对村庄整治规划参与主体的角色、利益诉求及相互关系进行分析。就村民而言,西吉县的调查表明,其最核心的利益诉求停留在保障最基本的生产需求、生活需求层面,包括增加经济收入以摆脱贫困、改善住房条件、交通条件、公共设施配套等方面;农民整治意愿高,多数农民愿意在给予合理补偿的前提下拆迁建设,村庄整治规划应重点解决好改善住房条件、完善公共设施配套(尤其是养老和教育设施)、产业培育和就业岗位提供等方面。政府的“强权”、村民的“失语”、规划师的“缺位”共同造成了西吉县洞洞村“被动式”的移民安置模式,并带来诸多问题。通过对洞洞村移民安置事件的反思,可发现之所以造成洞洞村现状的诸多问题,在于在其移民安置的村庄整治规划过程中没有建立起一种多主体沟通对话、共同参与、共同决策的机制。规划作为一个公共决策过程,必须要有各个相关利益主体的共同参与,才能形成一种利益之间相互牵制从而达到均衡的局面。因此,必须要从各参与主体利益协调的视角出发,构建起一种多主体共同参与规划决策的过程优化机制。

表3 村庄整治规划过程多主体参与的内容Tab.3 Content of public participation in village renovation planning

说明:●表示主要参与者;〇表示起促进作用的参与者;—表示可不参与。

图4 村庄整治规划中各参与主体的联系Fig.4 Relationship among each participating subject in village renovation planning

多主体参与的村庄整治规划过程优化机制的搭建,以驻村规划小组为共同参与规划决策的实现平台,以驻村指导员、助村规划师、村民小组为核心参与者,连接所有村民与政府部门,通过该平台使各利益主体共同参与到整治规划工作的各个流程,构建起一种以农村、农民为主体的“自下而上”的规划决策过程,每一个规划工作环节都不是单一主体、线性的,而是多主体、网络式的,各个参与主体在每一个规划环节有相应的参与程度、参与内容和参与形式,共同构建起一个规划决策机制。目前,多主体参与的村庄整治规划方法在我国还处于起步阶段,推进城镇化、建设新农村等“自上而下”的宏观政策通过整合资金、技术设备和人力资源等成为推动村庄整治规划的重要动力,多主体参与式“自下而上”的规划方法现阶段却面临人力、财力、时间成本、参与效率等问题,如何有效结合我国“自上而下”的宏观政策执行与多主体参与式的“自下而上”的规划决策过程,有效地推动政府主导的基层乡村发展政策执行的嵌入和自然化过程[28],有待进一步研究。

[1] 孙施文,殷悦.西方城市规划中公众参与的理念基础及其发展[J].国外城市规划,2004,24(1):15-20.

[2] Arnstein S R.A Ladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Institute of Planners,1969,35(4):216-224.

[3] 张尧.村民参与型乡村规划模式的建构[D].南京:南京农业大学,2010.

[4] Oakley P,Marsden D.Approaches to Participation in Rural Development[J].Annals of the Entomological Society of America,1987,88:234-239.

[5] Oakley P,Al E.Projects with People:The Practice of Participation in Rural Development[M].Geneva:International Labour Organization,1991.

[6] Yen N T K,Luong P V.Participatory Village and Commune Development Planning (VDP/CDP) and Its Contribution to Local Community Development in Vietnam[J].Community Development Journal,2008,43(3):329-340.

[7] Mahor Y,Singh R G.Transforming Development with Grassroots Planning in Madhya Pradesh,India[J].Commonwealth Journal of Local Governance,2012,11:127-135.

[8] Mosse D,Cooke B,Kothari U.People’s Knowledge,Participation and Patronage:Operations and Representations in Rural Development[C]//Cooke B,Kothari U.Participation:The New Tyranny.London:Zed,2001.

[9] Leeuwis C.Reconceptualizing Participation for Sustainable Rural Development:Towards A Negotiation Approach[J].Development and Change,2000,31(5):931-959.

[10] 许世光,魏建平,曹轶,等.珠江三角洲村庄规划公众参与的形式选择与实践[J].城市规划,2012,36(2):58-65.

[11] 许世光.村庄规划中公众参与的困境与出路[C]//中国城市规划学会.城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集.天津:天津科学技术出版社,2009.

[12] 陈俊,王晓峰.论村庄规划编制过程中的公众参与——以广州市萝岗区九龙镇村庄规划为例[J].小城镇建设,2009(2):21-23.

[13] 张俊杰,邹伟勇.基于《城乡规划法》视角下公众参与村庄规划的实践分析[J].西南农业大学学报:社会科学版,2011,9(1):1-4.

[14] 秦智广.新农村规划中公众参与的研究——以番禺区村庄规划为例[J].中国新技术新产品,2009(18):61.

[15] 丁奇,张静.做让农民看得懂的新农村规划——村庄规划过程中的公众参与[J].小城镇建设,2009(5):62-64.

[16] 侯建辉.浅谈村庄规划中公众参与的方法[J].北京规划建设,2010(1):74-77.

[17] 牛梦云.中国台湾村庄规划中公众参与经验借鉴[C]//中国城市规划学会.城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2014.

[18] 吕斌,杜姗姗,黄小兵.公众参与架构下的新农村规划决策——以北京市房山区石楼镇夏村村庄规划为例[J].城市发展研究,2006,13(3):34-38.

[19] 肖唐镖.转型中的乡村建设:过程、机制与政策分析[J].中国农村观察,2003(6):65-74.

[20] 王曦涓.多元利益均衡下村庄规划策略研究[D].合肥:安徽建筑大学,2014.

[21] 周锐波,甄永平,李郇.广东省村庄规划编制实施机制研究——基于公共治理的分析视角[J].规划师,2011,27(10):76-80.

[22] 王思斌.略论新农村建设的实施结构[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2007,53(6):127-134.

[23] 葛丹东.中国村庄规划的体系与模式——当今新农村建设的战略与技术[M].南京:东南大学出版社,2010.

[24] 黎斌,魏立华.多重转型背景下珠三角村庄规划的实施结构[C]//中国城市规划学会.城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集.天津:天津科学技术出版社,2009.

[25] 叶敬忠.农民视角的新农村建设[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[26] 李保平.宁夏生态移民新村建设与创新社会管理研究[J].宁夏师范学院学报,2013,34(2):117-123.

[27] 黄卫东.走向协同规划·规划师的应对[J].城市规划,2014,38(2):22-25.

[28] 龙花楼.论土地整治与乡村空间重构[J].地理学报,2013,68(8):1019-1028.

Process Optimization of Village Renovation Planning Based on Multi-sub- jects Participation: A Case Study of Dongdong Village in Xiji County, Ningxia

Hu Xiumei1,2, Feng Jian1

(1.CollegeofUrbanandEnvironmentalSciences,PekingUniversity,Beijing100871,China; 2.GuangdongUrban&RuralPlanningandDesignInstitute,Guangzhou510290,China)

A new round of village renovation planning has come into a high tide under the background of new socialist countryside construction, but in present most of the village plans still continue the top-down model, in which government officials and planners often have a bigger voice while villagers and village collective are often in the “aphasia” state. Xiji County government set out a “passive” resettlement of Dongdong Village for the purpose of ecological immigration, and the village renovation planning during the resettlement owns a typical characteristics of government-dominated. By reflecting the “passive” resettlement event of Dongdong Village, and by analyzing the interests related and interest demands of different participant subjects in the event, this article explores the possibility of optimizing the process of village renovation planning based on multi-subjects participation. Starting from the perspective of coordination the interests of participants, a platform called Site Planning Office is built to realize the joint participation and decision-making during the planning process. It allows different interest groups to participate in various processes of the renovation planning and helps constructing a process optimization mechanism of planning decision making which takes village and villagers as the main body and allows multi-subjects participation.

village renovation plan; public participation; multi-subjects participation; Dongdong Village of Xiji County of Ningxia

2016-06-20;

2016-10-17

国家科技支撑计划课题(2014BAL01B02)

胡秀媚(1988-),女,广东梅州市人,助理城乡规划师,硕士,主要从事城乡规划研究,(E-mail)huxmshining22@163.com。

冯健(1975-),男,江苏沛县人,副教授,博士,武汉市创新岗位特聘专家,主要从事城乡规划研究,(E-mail))fengjian@pku.edu.cn。

TU981

A

1003-2363(2016)06-0169-08