我国规划协调理论研究进展与展望

2016-05-25冯健,李烨

冯 健 , 李 烨

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

我国规划协调理论研究进展与展望

冯 健 , 李 烨

(北京大学 城市与环境学院,北京 100871)

在系统梳理我国规划协调理论研究相关文献的基础上,将规划协调研究的发展脉络划分为3个阶段,即以“两规融合”为主的探索酝酿阶段、规划协调的地方多元化实践阶段和新型城镇化背景下的“多规合一”阶段。从理论基础、协调机制、规划体系、技术改革与创新4个方面总结了规划协调的研究进展。总体上看,近年来关于规划协调研究的广泛性有所增加,主题更加突出。但目前的大部分研究尚未形成成熟的规划协调研究框架,理论层面的广度和深度都有所不足,技术体系总结不够全面,也没有构建出涵盖各个层级的空间规划体系。最后,提出了未来规划协调理论研究的可能方向,为相关研究的进一步开展提供参考。

规划协调;规土融合;多规合一

包括城市规划、土地利用规划、国民经济发展计划、生态环境保护规划等在内的各种规划,由于对其负责的部门以及各部门关注重点的不同,加上长期以来各相关部门之间缺乏有效的沟通和协调机制,造成我国各类规划各行其是、相互之间难以协调甚至存在矛盾的局面。尤其是涉及到用地空间布局的城市规划和土地利用规划,不协调的状况引发很多规划实施的问题和矛盾,在市场日益成熟和规范的条件下,规划不协调的问题亟待解决。近些年,从地方上最初的有关城市规划和土地规划的“两规融合”实践到国家正式强调“多规合一”,规划理论界和规划实践中都开始关注和重视对规划协调问题的研究,规划协调甚至成为城乡规划领域的研究热点。尤其是新型城镇化的全面推进对“多规合一”提出了新的要求,实际上也为推行“多规合一”理念及相关规划的开展提供了机会。与此相呼应,学术界也开展了一系列的研究,这些研究都有待于进一步总结,以便今后从更高的高度把握规划协调话题的发展走向,并使相关研究迈上新的台阶。基于此,本研究对国内业已发表的有关规划协调问题的相关研究论文进行检索并总结概括,从规划协调研究发展脉络、规划协调理论研究进展以及研究不足与展望3个方面展开文献综述,以期对同类研究的进一步开展有所裨益。

1 规划协调研究发展脉络

1.1 以“两规融合”为主的探索酝酿阶段

国内学者注重和强调规划之间的协调研究开始于20 世纪90年代,重点集中在两规关系(两规指城市规划和土地利用规划)、衔接存在问题的研究以及两规衔接途径的探讨[1-4]。初期研究对于规划协调技术处理讨论较多,在制度层面的研究比较初步,包括对于两规法律地位、目标、内容、范围、行政审批的对比等。

20世纪90年代,深圳等地区已经开始了初步“规土融合”的探索[5]。21世纪以来,土地资源的日益紧缺使得各类规划对于空间资源利用的冲突更为显著,城市扩张与耕地、生态环境保护间的统筹更加复杂。国内部分地区开展了内容各异的的“三规合一”规划实践,但在初期的实践成果有限。2003年,广西钦州率先提出了“三规合一”的规划编制理念[6],2004年,国家发改委在6个地市县(苏州市、安溪县、钦州市、宜宾市、宁波市和庄河市)进行“三规合一”试点,由于体制、有效理论方法、技术手段等原因,成效有限[7]。

早期规划协调理论研究多集中在对各类规划特点描述和部分技术研究方面,由于地方实践仅仅依靠单个部门的推动,并且在当时的快速城市化发展阶段,规划管理相对松散,土地资源相对充裕,地方政府改革意愿也不太强烈,没有取得太多实质性成果。

1.2 规划协调的地方多元化实践阶段

2008年,伴随国家大部制改革,国内大城市如上海、武汉、深圳等地均依托机构改革,有力地推进了“三规合一”工作,并总结出丰富的工作经验,规划协调在制度改革方面得到推进。规划协调在技术上的创新也得到进一步发展。例如广东省河源市在2008年开始编制的总体规划在数据与年限、规划发展目标、土地分类标准上取得一致,搭建规划信息的同一平台,并协调了土地利用和空间管制[8]。

这一阶段的规划融合实践以广东省、武汉市、成都市为代表,主要集中在一些较为发达的特大城市和地区。部分经济社会发展较快的城市面临着相对较大的资源和环境压力,也面临着政府职能转变的社会需求[6]。在土地指标普遍紧缺的重压下,有些地方政府试图解决因规划冲突而造成的土地指标“沉淀”问题,自下而上、主动开展“多规融合”实践[9]。通过“多规融合”的探索,规划之间的矛盾有所缓解,在发展空间上达成一致,且提升了城市政府的治理能力,但由于在法律和制度上的障碍,这一时期的探索取得的效果存在局限性。

1.3 新型城镇化背景下的“多规合一”阶段

自2013年开始,伴随着国家层面一系列顶层政策文件的发布,多规融合研究受到了更多的关注。2013年十八届三中全会提出国家治理体系现代化,建立空间规划体系。2013年末召开的中央城镇化工作会议提出要坚持一张蓝图,为每个城市特别是特大城市划定开发边界。2014年发布的国家新型城镇化规划提出要完善规划程序,推动有条件地区进行“多规合一”,新型城镇化的推进为“多规合一”提出了新要求。国家发改委、国土部、环保部和住建部四部委在2014年联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》,提出在全国28个市县开展“多规合一”试点。2016年发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出要改革完善城市规划管理体制,加强城市总体规划和土地利用总体规划的衔接,推进两图合一,并提出要在有条件的城市探索城市规划管理和国土资源管理部门合一。“多规合一”这一改革趋势正在理论研究和实践方向共同推进。由中央政府决策、多部委共同部署、自上而下的试点工作,为市县政府在规划体系、行政机制以及空间管制等领域留出了广阔的探索和试错空间,也将为我国空间规划体系的顶层设计和制度性改革积累更多的经验。

2 规划协调理论研究进展

实现规划协调是推进新型城镇化和生态文明建设的重要举措,可以有效提高行政效能[10]。其研究内容分为理论基础、协调机制、规划体系、技术改革与创新。

2.1 理论基础

规划协调理论基础较为广泛,主要包括可持续发展理论、科学发展观理论、公共政策理论、城市与区域管治理论、协作规划理论[11]、“反规划”理论、博弈论等。

城规和土规的总体原则具有一致性,即以集约节约、合理配置土地资源为最终目标,秉持可持续发展的基本原则[12-13]。实现城市的可持续发展要求在规划中综合考虑城市发展的资源与环境问题,在提出社会、经济发展目标时充分考虑土地资源承载力[14]。科学发展观是针对我国当前社会经济发展现状提出的科学发展理论。这一理论要求统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展,推动集约型发展,保护环境,节约资源。公共政策理论强调要将政策制定过程科学化、透明化。公共政策的价值取向直接影响政策的内容和结果,这要求政策制定者坚持正确的价值取向,并在制定和执行的过程中保持科学、透明的环境。城市与区域管治指不同利益相关者进行对话、协商和合作,运用政治权威管理和控制资源,解决冲突,再分配区域利益以弥补市场交换和政府调控不足[15]。提倡以构建多层次、多组织的空间资源分配过程作为协调各社会发展单元间利益的重要方式。哈伯马斯(Habermas)的协作性规划理论被认为不仅是多利益相关者参与的一个交互式解释性过程,也是一个通过沟通理性的商讨型决策尝试[16]。规划协调由强制性自上而下的一致与严格服从转变为通过协商自发的相互协调。协作性规划尊重并考虑各类利益相关者,可以在复杂多样的环境下协调各种矛盾,促进利益主体间的协作。在“多规合一”的空间管制中引入“反规划”理论,是把“图”(城市)与“底”(环境)进行易位,将环境作为“图”先行设计,更加关注生态空间[17]。这一理论提出了与传统规划次序相反的规划顺序,提倡从生态角度、以人为本出发开展规划。有学者从博弈论的角度来思考“多规融合”,认为各类空间规划之间的冲突本质是空间发展权之争,“多规融合”应该公平对待各类空间发展权,促进多元利益主体之间形成良性互动关系,追求多元主体的利益平衡[18]。

2.2 协调机制

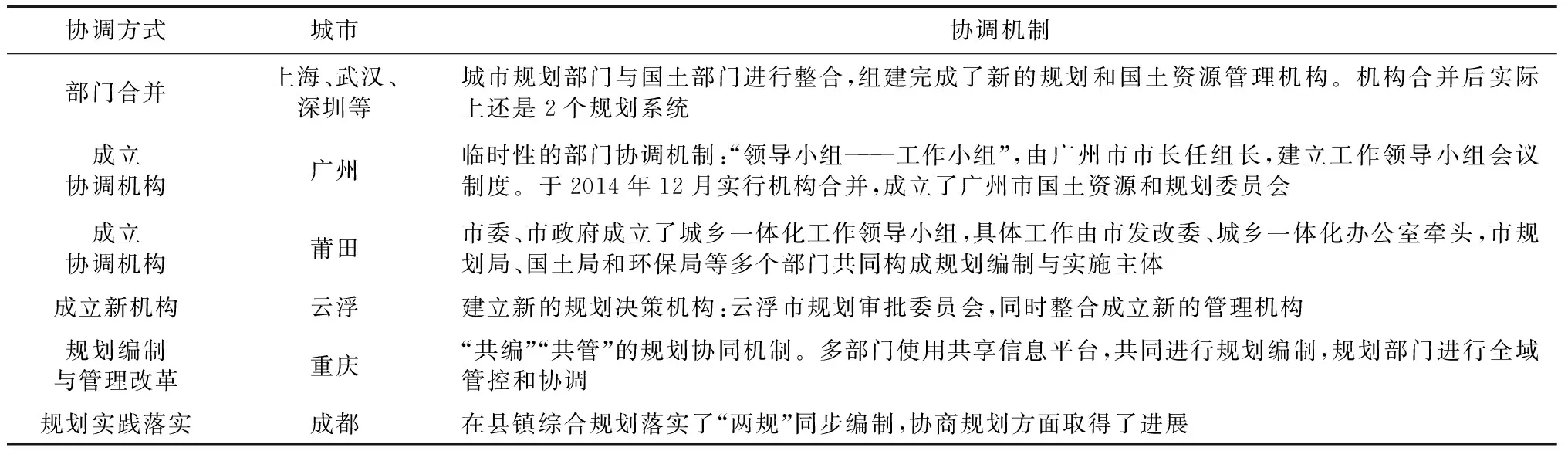

规划作为政府行为,在政府管理体制下运行,政府管理体制必然对规划的编制和协调产生较大影响,政府部门制度创新可以为规划协调提供有力保障。目前“三规”的编制自成体系,不同部门间的分割管理导致各种规划相互重叠、脱节甚至冲突,规划难以实施。目前存在的严重的部门和地方利益壁垒使得部门利益与整体利益不协调[19]。体制是“多规合一”最大的制约因素。土地资源配置的本质是权利的分配与交易,运用技术性的手段无法根本性解决权利分配的问题[20]。中国城市规划体系具有破碎性的特征,各类规划之间重叠交叉现象普遍,应以空间规划作为整合各类规划、政策的平台[21],以规划协调机制改革作为重要手段。目前,已建立的协调制度可概括为部门合并、成立协调机构、进行规划编制和管理改革等模式(表1)。

部门合并是最为常见的体制改革形式,规土部门合并有助于在管理职能上实现“两规合一”。2016年2月发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提到要在有条件的城市探索城市规划管理和国土资源管理部门合一,从中央层面提出了机构改革的建议。目前规土部门合并的大城市主要有北京、上海、深圳、武汉和沈阳等[22]。此外,佛山市顺德区在2009年进行了大部制改革,由发展改革与统计部门和规划部门合并形成发展规划统计局,负责编制产业发展规划、土地利用总体规划及环境保护规划[23]。

成立协调机构能有效推进“三规合一”工作。具体来看可以成立规划编制委员会、跨部门协调机构等[24]。

表1 国内城市规划协调机制改革经验Tab.1 The reform experience of planning coordination mechanism in China

“三规”中的任何一个规划启动编制或修编时,会触发联动机制,在规划期限、建设用地规模与边界、各类控制线等关键问题上须达成一致,同时,建立有效反馈机制,定期评估规划协同的成效[25]。广州市成立了临时性的部门协调机制“领导小组——工作小组”,利用制度改革在空间管制上统一了规划建设范围,项目审批流程得到了优化,为各类基本建设项目的报批提供了统一高效的审批平台[26]。莆田市市委、市政府成立了城乡一体化工作领导小组,具体工作由市发改委、城乡一体化办公室牵头[27]。云浮市的制度改革通过建立新的规划决策机构——云浮市规划审批委员会进行,同时整合成立了新的管理机构[28]。

在规划编制与管理改革方面,可以通过各部门间达成共识、密切沟通等形式推进规划协调。可以以城市总体规划为指导,对于近期建设规划与五年发展规划进行“滚动”协调编制,并以此为基础完善年度投资计划和国土年度土地供应计划[2]。以经过审批的城乡总体规划作为指导城市各项工作的基本性规划,对土地利用总体规划、环境保护规划以及各类专项规划提出指引[26]。重庆市“多规协同”的工作经验包括“共编”“共管”的规划协同机制,多部门共同进行规划编制并由规划部门负责任务的分解[21]。成都市在县镇综合规划中落实了“两规”同步编制,并在协商规划方面取得了进展[29]。

2.3 规划体系

构建新型城乡规划体系是规划协调的重要基础性改革。2011年,武汉市国土资源和规划局开始“两规融合”的新探索,构建“两规合一、多规支撑”的规划编制体系,形成“两段五层次,主干加专项”的框架[30]。上海在“十一五”规划中提出了“中心城—新城—新市镇—中心村”四级城乡规划体系,新市镇规土协调成为关注重点[31]。规划思路更为务实,从规划体系框架上整合多种规划,统筹城乡发展(图1)。

城乡总体规划层面的“三规合一”实践最为广泛。对于“多规融合”的尺度分析发现地市级规划融合实践多停留在总规层面,区县级被认为是最适合进行规划融合的尺度[32]。县市域总规是浙江省“两规”衔接的创新点,通过《浙江省城乡规划条例》使县市域总规法定化,“两规”衔接专题是县市域总规的必要组成部分[33]。

图1 规划编制体系框架Fig.1 Planning system framework

近期建设规划和年度实施计划是“多规融合”在实施方面的有效协调平台。近期建设规划是“城规”在5年序列中与“发展规划”及“土规”的衔接平台[22]。从深圳“三规”协调的经验来看,近期建设规划及其年度实施计划成为实现“城规”与“五年规划”对接与协调的重要途径,可以构建城市空间政策操作平台[34]。从2010年开始,深圳市编制了“规土合一”的近期建设规划和土地利用年度计划[5]。

在“两规合一”的背景下,控规的土地政策属性的体现更加直接。控规是联系总体规划与项目建设的中间环节,也与土地规划管理中的新增计划、土地出让方式关系密切[35]。广州市核心区控规也较好衔接了土地利用总体规划。依据片区重点项目库提出用地需求,进而确定片区发展的重点项目,再根据项目需求确定其选址和用地规模,衔接控规与土规之间的冲突[36]。在规划协调的要求下,控规将充分考虑土地规划管理和土地出让的需求,内容将更为全面,各类指标的设定更加科学。

土地储备规划以城市规划作为最主要的依据,在土地利用总体规划、城市总体规划和城市近期建设规划的用地布局结构的基础上,对土地资源配置进行调控。上海浦东新区近期土地储备规划编制过程中,在土地利用总体规划和城市总体规划确定的发展战略和具体要求的基础上,形成初步规划,并将规划内容提交建交委、发改委、商务委等各专业职能部门征询意见,根据反馈意见和发展需求对土地储备规划提出建议[37]。

2.4 技术改革与创新

2.4.1 基础数据与规划年限的统一。不同类型的规划需要在土地基础数据、用地分类、人口统计口径上进行衔接[38]。城规和土规在现状调查和规划信息来源不一致,这使得“两规”在人口总量、建设用地的规模与布局以及自然山体、湖泊和河流的边界线等基础数据上有出入[13]。在广州新一轮“两规”编制实践中,从基础数据统计口径等方面进行了协调和衔接,“两规”使用了统一口径的社会经济、人口和土地利用现状数据[39]。

不同规划间应当协调规划期限,形成统一的规划时序。为加强各项规划之间的衔接与协调力度,各规划编制部门间应统一规划编制期限[17]。有学者认为市县发展总体规划可以分为两部分内容:一部分是空间发展战略性的内容,规划年限可以是长远的时期;另一部分是近期发展任务的内容,制定五年发展的经济社会活动的目标、建设重点和空间[40]。还可以设置更为短期的规划层次,包含国民经济和社会发展实施计划、城市近期建设规划、土地供应计划,期限为一年,将国民经济和社会发展规划重大项目在空间上进行年度落实[41]。统一同一层级不同类型间的规划期限是规划间达成协调目标的必要前提。

2.4.2 建立“一张图”“一张表”和统一规划管理平台。在平台构建方面,一些城市已经通过规划整合,形成了“一张图”“一张表”和“一个信息平台”。以地理信息系统(GIS)技术为支撑,统一标准,将空间内城市相关主题要素以“一张图”的形式集合展现,将“三规”所涉及的用地类型与边界、空间信息、具体项目、各类控制线等信息融合到一张图上[42],实现多种专题地图共享。进而形成有统一视图、尺度、内容的权威信息参考和支持信息浏览、查询统计、分析决策等功能的管理平台[43]。可以结合国民经济和社会发展规划,构建城市发展的核心指标体系,选择城市规模、土地产出效率、基础设施等反映社会、经济、生态文明建设和文化的指标,在“一张表”上体现“多规融合”。建立信息互通机制,部门间通过公共平台实现信息联动共享。河源市、云浮市、广州市、深圳市、武汉市、重庆市、厦门市等城市都已经建立统一的规划信息平台[44-45]。

2.4.3 城乡用地分类与土地分类衔接。“两规”分别采用城市用地分类和土地利用分类标准。两个标准在城市建设用地、绿地、特殊用地和对外交通用地等用地类型的界定上并不衔接。一些学者对于两个用地分类体系中的对接关系进行了总结,提出对接焦点在于城乡居民点建设用地、城市建设用地分类中的绿地、区域公用设施用地、特殊用地以及非建设用地[46]。也有学者通过对于相关标准的对比研究,确立了统一的乡镇土地利用分类[47]。在武汉乡镇总体规划中制定了用地分类对接指南,两个规划仍采用各自的分类标准,之后在镇域层面进行城乡用地分类与土地规划分类的对接。在镇区层面,土地规划不再对城镇建设用地进行细分[48]。

城市总体规划通过对规划期内人口规模和城市化水平的预测,结合人均建设用地指标得到城市建设用地规模。土地利用规划则是自上而下由上一层规划指标逐级分解。根据不同计算方法,两规得出的建设用地规模常常存在差距。两规人口以及建设用地规模预测需要统一基础数据、协调预测方式,进而在同一规划时期得到一致结果。

2.4.4 空间管制衔接。建立统一的空间管制分区以解决城乡发展和保护的规模、边界与秩序问题是“多规合一”的核心内容。城市用地发展方向上,城市规划关注城市发展潜力空间,土地利用规划更注重农业生产和环境保护。土地利用规划是自上而下、“以供定需”对建设用地刚性约束,城市规划是自下而上、“以需定供”对待建设用地的需求[49]。为了厘清城市发展与保护耕地、生态环境之间的关系,有序合理发展城市,引入达成共识的空间管制是高效的一种手段。空间管制从本质上来说应该是对土地开发权的许可,这种许可根本上来讲只有允许开发建设和不允许开发建设两类[50]。空间规划应由对“做什么”的思考转向对“不做什么”的思考[51],加强永久基本农田保护控制线、基本生态红线控制线、弹性城镇空间增长边界、刚性城镇空间增长边界和建设用地规模边界控制线等空间管制控制线的划定管理。

多类规划在空间管制分区中的规定不衔接。城市规划、土地利用规划、主体功能区规划、环境功能区划分区不尽相同,不同划分标准中的分区类型虽然表述相同,但涵义存在差别[30]。空间管控的核心是要统一不同规划的管控类型,在一个空间上形成空间与政策绝对对应的管控形式。

城市开发边界起源于美国,是旨在遏制城市无序蔓延、对城市增长进行管控的一种空间管制手段。针对我国城市快速增长的实际背景,城市增长边界既需要划定永久不可开发的战略性保护区“刚性”底线,也需要预留城市周边适度发展的动态“弹性”边界[52]。城市开发边界都必须与其他并行规划的空间管制相协调。《武汉市城市总体规划(2010—2020年)》与《武汉市土地利用总体规划(2006—2020年)》空间布局较好地进行了衔接[48]。上海市“两规合一”的成果主要表现为全市建设用地“一张图”和“三条控制线”,对于基本农田保护控制线采用强控制模式[53]。

空间管控需要以法律形式予以确定。基于我国现行的法律规定,“多规合一”尚未纳入法定规划编制体系,其刚性规划成果不被法律确定则缺少管控效力,“三规”各自空间管制的法律地位需要通过完善相关法律并由编制部门制定相应部门规章来保证落实[54]。例如厦门市将生态控制线、建设用地增长边界控制线等纳入地方立法,以法律形式规定了管理主体、规则、修改条件和程序,强化了规划效力。

3 研究的不足与展望

3.1 当前研究不足

3.1.1 理论层面研究不足。许多针对规划协调的研究虽都涉及到协调的内容,但主要还是侧重于各类规划不协调的现象、原因、协调途径和具体措施的综合考虑,对协调内容及其深层机理尚未形成完整的理论体系。当前的研究大多着眼于规划协调技术、协调机制、地方规划实践等方面的探讨,对于规划协调理论研究挖掘不多。已有的规划理论包括可持续发展理论、“反规划”理论等,在理论广度上不充分,对理论的阐释不足,导致规划实践与规划理论间无法进行充分和良好的互动,实践经验无法上升成理论,理论也无法指导实践。

3.1.2 技术体系总结不够全面。已有研究虽然从总体来看对于规划协调技术总结较多,但个体来看,总结并不深刻到位,许多技术只提出了架构,对于核心内容和具体实践提炼不够。在技术体系创新方面,对于人口规模与建设用地规模的确定、空间结构与空间管制的协调落实、用地分类对接研究等还有待于深化和具体化。对于具体的技术革新,在核心方法、具体案例、技术评估方面仍有较大的推进空间。对规划协调管理平台在时间维度和空间维度上的作用还没有进行具体的论述。

3.1.3 没有形成清晰明确的空间规划体系。“多规合一”虽然在多个尺度和规划类型上得到了多元化的实践,但没有形成全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系。此外,对于环境规划在“多规合一”中的的地位和作用未有明确表达。空间规划协调研究的对象主要集中在主体功能规划、土地利用规划、区域规划、城乡规划等大类,这些规划虽然都涉及环境内容,但并未形成规范性、权威性的一致表述。应当将环境规划引入空间规划体系,确定其功能定位,为环境规划确定硬性约束条件。明晰各类空间规划间的逻辑关系,从顶层设计到规划落地实施都建立起完善的规划体系框架。

3.1.4 对于顶层规划的关注较少。顶层规划应具有综合性和战略性的特征,强调全面性与广阔平台,应着眼于国土空间利用的基础性、长期性、全局性、战略性和关键性问题,提出空间利用战略与总体布局,统筹安排生产、生活和生态三大功能,成为各类规划编制的基本依据[55]。基层规划要注重实效性和可行性,努力打破部门障碍,高效整合指导区域发展。地方层面进行制度改革可以形成协调性的规划,但如果顶层设计无法同步发展,在规划的上报审批上很可能难以顺利进行。

3.2 未来研究展望

规划协调研究从“两规融合”逐步发展到“三规合一”“多规合一”,研究范围逐渐变广,协调内容迅速增加。未来研究可以继续对不同种类和层次的专项规划进行深度的概括总结,结合新的地方探索,完善和丰富对于各类规划间协调的研究。同时注重理论思辨对规划技术的启示,促进规划实践升华为规划理论。未来研究也可以在已有研究成果的基础上,建立出一个自上而下、综合和专项规划全覆盖的国家空间规划体系,以实现国土空间格局的优化。简化目前相对复杂的规划体系,删减或简化并不必要的规划类型,明确各类规划在规划体系中的内容和职能定位,确立处于核心支配地位的规划,并以法律法规的形式提出其他规划与核心规划间的协调方式。

[1] 萧昌东.“两规”关系探讨[J].城市规划汇刊,1998(1):29-33,65.

[2] 张月金,王路生.城乡统筹背景下南宁市“三规”协调的内容与实践[J].规划师,2012,28(9):104-107.

[3] 李晓楠,盛晓雪,高鹤鹏.“三规合一”视角下的城乡总体规划编制思路探讨——以沈阳市于洪区城乡总体规划为例[J].规划师,2014,30(S1):10-14.

[4] 陈常优,张本昀.试论土地利用总体规划与城市总体规划的协调[J].地域研究与开发,2006,25(4):112-116.

[5] 牛慧恩,陈宏军.现实约束之下的“三规”协调发展——深圳的探索与实践[J].现代城市研究,2012,26(2):20-23.

[6] 朱江,邓木林,潘安.“三规合一”:探索空间规划的秩序和调控合力[J].城市规划,2015,39(1):41-47,97.

[7] 苏文松,徐振强,谢伊羚.我国“三规合一”的理论实践与推进“多规融合”的政策建议[J].城市规划学刊,2014(6):85-89.

[8] 赖寿华,黄慧明,陈嘉平,等.从技术创新到制度创新:河源、云浮、广州“三规合一”实践与思考[J].城市规划学刊,2013(5):63-68.

[9] 沈迟,许景权.“多规合一”的目标体系与接口设计研究——从“三标脱节”到“三标衔接”的创新探索[J].规划师,2015,31(2):12-16,26.

[10] 董祚继.“多规合一”:找准方向绘蓝图[J].国土资源,2015(6):11-14.

[11] 魏广君,董伟,孙晖.“多规整合”研究进展与评述[J].城市规划学刊,2012(1):76-82.

[12] 刘利锋,韩桐魁.浅谈“两规”协调中容易产生的误区[J].中国土地科学,1999,13(3):22-25.

[13] 杨树佳,郑新奇.现阶段“两规”的矛盾分析、协调对策与实证研究[J].城市规划学刊,2006(5):62-67.

[14] 许德林,欧名豪,杜江.土地利用规划与城市规划协调研究[J].现代城市研究,2004,18(1):46-49.

[15] 方创琳.区域规划与空间管治论[M].北京:商务印书馆,2007:212.

[16] Healey P.Planning through Debate[J].Town Planning Review,1992,63(2):143-162.

[17] 袁磊,汤怡.“多规合一”技术整合模式探讨[J].中国国土资源经济,2015(8):47-51.

[18] 曾山山,张鸿辉,崔海波,等.博弈论视角下的多规融合总体框架构建[J].规划师,2016,32(6):45-50.

[19] 郭锐,樊杰.城市群规划多规协同状态分析与路径研究[J].城市规划学刊,2015(2):24-30.

[20] 孙施文,奚东帆.土地使用权制度与城市规划发展的思考[J].城市规划,2003,27(9):12-16.

[21] 余颖,王芳,何波.城乡统筹视野下推进“多规协同”的重庆实践[J].规划师,2015,31(2):52-56.

[22] 林盛均.城市规划体系中“三规”协调的综合平台构建——江西省贵溪市年度实施计划编制[J].规划师,2013,29(S2):181-185,196.

[23] 袁奇峰,陈世栋,欧阳渊.以体制创新推动“多规合一”——以佛山市顺德区为例[J].现代城市研究,2015,29(5):23-28.

[24] 张少康,杨玲,刘国洪,等.以近期建设规划为平台推进“三规合一”[J].城市规划,2014,28(12):82-83.

[25] 韩高峰,张潋,黄仪荣.赣南地区“三规”协同行动策略[J].规划师,2014,30(10):68-72.

[26] 徐东辉.“三规合一”的市域城乡总体规划[J].城市发展研究,2014,28(8):30-36.

[27] 张强.“多规融合”背景下的城乡一体化规划编制探索——以福建省莆田市实践为例[J].规划师,2015,31(S1):107-112.

[28] 云浮市规划编制委员会.历史变更[EB/OL].(2010-05-02)[2015-10-25].http://www.yfgh.gov.cn/z_ls1.html.

[29] 蒋蓉,李竹颖,晁旭彤.基于“两规合一”的成都乡镇村综合规划编制探索[J].现代城市研究,2013,27(1):57-60,82.

[30] 马文涵,吕维娟.快速城镇化时期武汉市“两规合一”的探索与创新[J].规划师,2012,28(11):79-84.

[31] 许珂.“两规合一”背景下对上海新市镇总体规划编制的思考[J].上海城市规划,2011(5):72-77.

[32] 佟彪,党安荣,李健,等.我国“多规融合”实践中的尺度分析[J].现代城市研究,2015,29(5):9-14.

[33] 吕冬敏.浙江“两规”衔接的创新、不足与改进对策[J].城市规划,2015,39(1):48-52.

[34] 邹兵,钱征寒.近期建设规划与“十一五”规划协同编制设想[J].城市规划,2005,29(11):68-73.

[35] 姚凯.“两规合一”背景下控制性详细规划的总体适应性研究——基于上海的工作探索和实践[J].上海城市规划,2011(6):21-27.

[36] 吴晓.控规编制中的“三规合一”规划实践——以天河智慧城核心区控制性详细规划为例[J].规划师,2014,30(S5):158-162.

[37] 顾秀莉.“两规合一”背景下的土地储备规划编制初探——以上海浦东新区近期土地储备规划为例[J].上海城市规划,2010(4):5-8.

[38] 刘晶妹,郭文炯.土地利用总体规划和城市总体规划:“两规”衔接三论[J].中国土地,1998(11):30-31.

[39] 王国恩,唐勇,魏宗财,等.关于“两规”衔接技术措施的若干探讨——以广州市为例[J].城市规划学刊,2009(5):20-27.

[40] 陈雯,闫东升,孙伟.市县“多规合一”与改革创新:问题、挑战与路径关键[J].规划师,2015,31(2):17-21.

[41] 顾朝林,彭翀.基于多规融合的区域发展总体规划框架构建[J].城市规划,2015,39(2):16-22.

[42] 潘安,吴超,朱江.“三规合一”:把握城乡空间发展的总体趋势——广州市的探索与实践[J].中国土地,2014(7):6-10.

[43] 郭理桥.新型城镇化与基于“一张图”的“多规融合”信息平台[J].城市发展研究,2014,28(3):1-3,13.

[44] 王蒙徽.推动政府职能转变,实现城乡区域资源环境统筹发展——厦门市开展“多规合一”改革的思考与实践[J].城市规划,2015,39(6):9-13,42.

[45] 王俊,何正国.“三规合一”基础地理信息平台研究与实践──以云浮市“三规合一”地理信息平台建设为例[J].城市规划,2011,35(S1):74-78.

[46] 柴明.“两规”协调背景下的城乡用地分类与土地规划分类的对接研究[J].规划师,2012,28(11):96-100.

[47] 张亚丽,黄珺嫦,蔡运龙,等.基于规划协调的乡镇土地利用统一分类研究[J].地域研究与开发,2011,30(5):150-155.

[48] 肖昌东,方勇,喻建华,等.武汉市乡镇总体规划“两规合一”的核心问题研究及实践[J].规划师,2012,28(11):85-90.

[49] 王勇.论“两规”冲突的体制根源——兼论地方政府“圈地”的内在逻辑[J].城市规划,2009,33(10):53-59.

[50] 杨玲.基于空间管制的“多规合一”控制线系统初探——关于县(市)域城乡全覆盖的空间管制分区的再思考[J].城市发展研究,2016,23(2):8-15.

[51] 辛修昌,邵磊,顾朝林,等.从“做什么”到“不做什么”:基于“多规融合”的县域空间管制体系构建[J].城市发展研究,2016,23(3):15-21.

[52] 程永辉,刘科伟,赵丹,等.“多规合一”下城市开发边界划定的若干问题探讨[J].城市发展研究,2015,22(7):52-57.

[53] 胡俊.规划的变革与变革的规划——上海城市规划与土地利用规划“两规合一”的实践与思考[J].城市规划,2010,34(6):20-25.

[54] 王国恩,郭文博.“三规”空间管制问题的辨析与解决思路[J].现代城市研究,2015,29(2):33-39.

[55] 黄勇,周世锋,王琳,等.“多规合一”的基本理念与技术方法探索[J].规划师,2016,32(3):82-88.

Review of Researches on Planning Coordination in China

Feng Jian, Li Ye

(CollegeofUrbanandEnvironmentalSciences,PekingUniversity,Beijing100871,China)

Based on the analysis of planning coordination researches, this paper divides the research progress into three stages. The research perspectives of planning coordination can be summarized into four categories including theoretical foundation, coordination mechanism, planning system and technical innovation. In recent years, researches on planning coordination has increased, themes are more diversified and prominent. But most of current researches have not yet formed a mature research framework for planning coordination. The breadth and depth of theory are insufficient. Moreover, technology system is not comprehensive and spatial planning system at all levels has not been constructed. Finnally, the possible directions of future research are put forward in order to provide reference for later researchers.

planning coordination; reconcilement of urban planning and land use planning; reconcilement of various planning

2016-03-25;

2016-10-17

国家科技支撑计划课题(2014BAL01B02)

冯健(1975-),男,江苏沛县人,副教授,博士,武汉市创新岗位特聘专家,主要从事城乡规划研究,(E-mail)fengjian@pku.edu.cn。

TU984.3

A

1003-2363(2016)06-0128-06