自“文以载道”至“性灵文学”

——林语堂文学论述的学术史意义

2016-05-21邱培超静宜大学中国文学系台湾台中市

邱培超(静宜大学 中国文学系,台湾 台中市)

自“文以载道”至“性灵文学”

——林语堂文学论述的学术史意义

邱培超

(静宜大学中国文学系,台湾台中市)

摘要:林语堂身处清末民初学术转型最为剧烈的时代,面对传统学术中“文以载道”的要求,他却背道而驰,深受周作人等影响,而大力提倡性灵、抒情文学,强调文学应是抒发个人情性的纯文学作品为上。因此,林语堂早期推崇晚明公安、竟陵派的文学主张与作品外,亦自清代学术中寻觅学术资源,进而推举金圣叹、袁枚等人的文学论述。另一方面,林语堂于后期写作生涯中,便强力批判传统文学受到道统观念的影响,进而失去文学自身活泼的多元、抒情与独立性。职是之故,林语堂于后期生命中,大加推举清代学术中的大将——戴震,并致力描绘、新诠孔子近于人情的面貌,其背后核心理念,正是欲打破历代道统的束缚,恢复孔子、文学本应有的原貌。综观林语堂的写作生涯,若自学术史的视域观之,恰为从倡议性灵文学,到打破道统,解放文学,恢复文学独立地位的历程。

关键词:文以载道;性灵文学;林语堂;公安派;戴震

一、前 言

在传统中国的知识架构中,以经、史、子、集四部分类为主。其中,所谓的集部主要仍以“文学”(此指文学作品与诗文评一类之作)为主要内容。但是,所谓的文学或文学作品,在传统中国的历代发展中,却与其它知识有相当纠杂的关系,无论是经学与文学、史学与文学皆然。其中,文学与宋明道学间的关系尤为复杂,传统文人、学者名之为“文以载道”,影响更为深远。

时至现代文学的发展与表现,我们已嗅不到也听不见“文以载道”的要求及味道了。相反,文学作品可以是纯粹个人情感的抒发,也可以是针砭社会风俗的利器,不尽然必须背负教化众生、导善世风的重责大任。然而,介于宋明道学下“文以载道”的学术氛围,与已摆脱文以载道的现代文学二者间,清代至民初的文学发展,就成为最关键的转型期,尤其是晚清民初的阶段,“文学”甚至曾经历了一场“革命”的“新文学运动”。

林语堂(1895~1976),清末民初重要的语言学家,同时也是重要的文人,并与民初新文学运动的学者们有诸多互动。林语堂不仅在学习与成长过程中,大量阅读过清代学术的重要著作,例如《皇清经解》、《国朝汉学师承记》等等,且透过阅读梁启超(1873~1929)的《中国近三百年学术史》,进而对清代学术史与文学的发展有所深研。[1]另一方面,林语堂受家学的影响及其至西方学习的经历,而有“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”的宣言。换言之,林语堂在文学的观点上,当然极可能深受西学影响,且汲取传统中国的学术资源以论述。林语堂确是融合传统与现代、中学与西学于一身的学人。虽然,现当代学界对林语堂的研究,喜谈其小品文、《京华烟云》等相关议题,成果亦相当丰硕。然而,在“传统与现代”、“中学与西学”之间,若没有传统的溯源,现代的发展将与传统呈现断裂;若没有中学自身的探究以资参照,中学对西学的融受或抗拒,将无以展开对话。若然,欲探究传统中学体系的变化、转型等相关议题,便需以恰适的进路,若自思想史、文学史等视角切入,怕是手术台上用错了刀,而需以“学术史视域”或能究得其实。然而,何谓学术史的视域?即章实斋(1738~1801)所谓的“辨章学术,考镜源流”。[2]职是之故,本文欲从学术史的视域一探林语堂提出若干的文学论述及其于学术史上的地位究竟为何。

一、文与道的纠结——文以载道的传统

中国传统文学的发展过程中,魏晋至唐代的骈文堪为主流。然而,唐代中期以降,韩愈(768~824)提倡古文,对北宋中期欧阳修(1007~1072)以降的儒生影响是相当深远的,以致宋代掀起一股古文运动的浪潮。同时,韩愈及其门生李翱(774~836)对宋代理学的兴起其实也具关键作用。另一方面,宋代理学家的兴起及其文论,也深刻地影响后世的文学发展,尤其是古文家及理学家(事实上,二者时常是分不开的)提出“文”与“道”二者的关系论述。于此众多缘由下,“文以载道”成为宋代中期以降主导文学发展最为重要的方向与目标。此一学术氛围,直至清代,历久不衰。例如欧阳修《答吴充秀才书》言:

夫学者,未始不为道,而至者鲜焉。非道之于人远也,学者有所溺焉尔。盖文之为言,难工而可喜,易悦而自足。世之学者,往往溺之,一有功焉,则曰:吾学足矣。甚者至弃百事,不关于心,曰:吾文士也,职于文而已。此其所以至之鲜也。昔孔子老而归鲁,《六经》之作,数年之顷尔。然读《易》者如无《春秋》,读《书》者如无《诗》,何其用功少而至于至也。圣人之文虽不可及,然大抵道胜者,文不难而自至也。[3]

欧阳修崇道之意溢于言表,对于学者无法至道之缘由,提出乃因“有所溺”。溺于何?“文也”。他甚至对专业从事于文者文字中透露些许批评之意。相反,求道为第一要务,达“道”了,“文”自然就至了。不论是北宋的古文运动先驱人物王禹偁(954~1001)、石介(1005~1045)等人,甚至是道学家的先驱孙复(992~1057),基本上都提出“道本文末”的观念。另一方面,道学家周敦颐(1017~1073)在《通书·文辞》则言:

文所以载道也。轮辕饰而人弗庸,徒饰也,况虚车乎!文辞,艺也;道德,实也。笃其实,而艺者书之,美则爱,爱则传焉。贤者得以学而至之,是为教。故曰:“言之无文,行之不远。”然不贤者,虽父兄临之,师保勉之,不学也;强之,不从也。不知务道德而第以文辞为能者,艺焉而已。噫!弊也久矣![4]

朱熹(1130~1200)批注说:“文,所以载道,一章之大意。”[5]“文以载道”的论题,至此成为文人学子共同的声音与要求。这一段文字十分重要。因为自周敦颐提出“文所以载道”此一宣言后,知识界笼罩在此氛围下达近千年之久。事实上,北宋的文学家及道学家提出此等理念时,南宋的学者,无论是朱熹或陆九渊(1139~1193)等人,其实都持相同或类似的观点。不宁唯是,元代在程、朱理学的笼罩下,其文学观念依然承袭“文以载道”而发展着,明代前中期也未曾跳脱出来。文学的观念与理论是如此,诗学难道就毫无受影响吗?我们端视元代大儒金履祥(1232~1303)所编《濂洛风雅》一书,更加清楚看到道学影响下诗歌总集的样貌。我们再从宋代以降所编纂的诸多文学总集来看,于“文以载道”理念下,删除离道之文而编纂的总集之貌,比比皆是。换言之,从唐代中叶韩愈首倡的古文运动,历经两宋的道学发展下的文学观,“文以载道”几乎成了士人、文人共同的理念。[6]如此的文学观念,其实至清代也并未完全打破,清代桐城学者对程朱理学的绍述,尤其不遗余力,遑论文以载道的坚持。更有趣的是,桐城后学在清末民初仍深有影响力,例如林纾(1852~1924)、姚永朴(1861~1939)等人,甚至担任过北京大学的教职,其影响益加深刻。然而,对于身处晚清民国的林语堂而言,是亲身经历这种种变化的,他又是如何看待这一切呢?

二、从另立性灵文学流脉到打破道统

林语堂一生著作众多,我们根据其著作年表,及曾为林语堂出版《一夕话》一书的编者所提出的观察来看,林语堂的著作历程大致可以分为三期[7]:第一阶段约于1935年以前,大量地发表于《论语》、《人间世》、《宇宙风》等报刊的多篇文章。而后,此阶段的文章,于林语堂晚年由台湾开明书店开始着手整理而准备出版为《语堂文集》。但是,一直到林语堂离世后两年(1978)才正式出版。第二阶段,约从1935年到1965年回台定居前约三十年左右的时间,是他大量的小说、传记写作阶段,例如《京华烟云》、《朱门》、《风声鹤唳》、《苏东坡评传》等,皆于此时期完成。该阶段的众多著作,也可说是林语堂将其思想底蕴化于著作中的阶段。第三阶段,自1965至1976年为止,十余年的岁月中,林语堂又大量地发表论述于报刊中,尤其身为“中央社”的专栏作家,有许多论述皆发表于《中央日报》、《联合报》等多份报刊上。最末阶段的诸多论述,台湾开明书店于林语堂晚年时,整理出版为《无所不谈合集》一书。由于在林语堂晚年阶段的台湾出版界,有许多乱象,导致林语堂的著作遭到窜改。因此,当台湾开明书店欲整理并出版《语堂文集》与《无所不谈合集》时,林语堂非但乐意,且肯定其价值,而自述:“开明书店,意将此合集(《无所不谈合集》)与以前《论语》半月刊、《人间世》、《宇宙风》,及《语丝》、《晨报》副刊所发表文字汇为《语堂文集》,二书合刊为本人全集,与本集所言互相发明,以见本人之一贯旨趣。”[8]由此可见,若欲探讨林语堂在文学上论述的学术史意义,台湾开明书店所出版的《文集》与《合集》当为重要的资料来源。职是之故,我们将林语堂的重要文学论述作品加以系年,[9]可以发现林语堂自述的“一贯旨趣”。虽然一贯,然前、后期的重心却有所不同,我们可以说林语堂前后期的一贯中,有着从提倡性灵文学到打破道统的历程。因此,我们于下文将依前、后两期分别来谈林语堂的文学论述,及其学术史的意义。

(一)性灵、抒情文学的提倡

对现代文学略有所知的人都知道,1916至1918年胡适(1891~1962)所发表的几篇关于文学的论述——《文学改良刍议》、《建设的文学革命论》等,经由钱玄同(1887~1939)等多人附和倡议后,竟掀起了一股势不可挡的文学革命运动。于此运动中,不仅谈到文学与传统的裂变、文学的宗旨及反省各类文体,更论及了文言、白话等“语言文字”与文学间的关系。1918年,林语堂于清华任教时,恰与胡适结识于此时,开始关心文学革命,并发表《论汉字索引制及西洋文学》一文于《新青年》第四卷第四号。而后,在1924年加入《语丝》社,与周氏兄弟、钱玄同、刘半农(1891~1934)等多位新文学运动大将交流。此时的林语堂,开始发表大量的文章,例如《幽默杂话》、《论士气与思想界之关系》等等。在往后数年内,林语堂除了继续研究语言学,并“致力于改造国民性,积极参加爱国运动”。[10]于1925年至1931年的七年间,林语堂发表了《谈理想教育》等一类具教育、讽刺等意涵之多篇文章。期间,林语堂于1928年,曾于鲁迅(1881~1936)与郁达夫(1896~1945)合编《奔流》的第一卷第六期,发表了《子见南子》一剧本,引来社会轩然大波。而后,1932年9月16日,林语堂正式创办并主编《论语》半月刊,开始于《论语》发表诸多文学作品,当然也发表多篇他的文学论述。直至1934年,林语堂因故离开《论语》,另创《人间世》半月刊,但他仍将文章发表于两刊物上。同于1934年,他完成了《吾国与吾民》一书。1935年,他不仅创办了《宇宙风》十日刊,《吾国与吾民》一书也于美国出版而大受欧美欢迎,林语堂从此在欧美国家一举成名。1936年8月,林语堂一家赴美,进入第二期的著作生涯。

我们阅读林语堂在第一期文章中所表述的意见,其实与当时新文学运动的几项重要议题,例如文言与白话的文学语言方面,以及针对女性议题,甚至对传统文学的批判等,于1935年之前,林语堂持续关怀着。然而,无论是女性议题、文学语言等,其实我们可言,乃皆自林语堂的核心理念——性灵文学、近情文学所开展出来的。

关于林语堂所持性灵文学的主张,其实他早于1918年4月15日《新青年》第四卷第四号——《论汉字索引制及西洋文学》一文中,便提出:

文生于情,需要有情感题目相配才好。凡文不必皆是义理讲的深奥,因其应用不同。……白话为吾人平日所说的话,所以其性质,最易泛滥,最易说一大场无关着落似是而非的老婆话。我们需要戒用白话的人,不要胡思乱写,没有去取。虽是形式上,正如胡适君所说:“宁可失之于俗,不要失之于文”,而意义上,绝不容有此毛病也。[11]

当然,“文生于情”,不为文造情一类的宣言,林语堂绝非古往今来之首发,但“文出于情”的理念却贯串林语堂一生的文学论述中。而后,一直到1932年林语堂创办《论语》前,林语堂发表多篇文章,对中国(人)的许多面向有所批评,例如发表于1928年的《萨天师语录》就是代表之一。然而,林语堂更全面且大量发表文学论述的机会,是他主办报刊杂志时期,如《论语》、《人间世》等等,时间上以1932至1935年左右为限,离1918年的新文学运动约十余年了。

林语堂在1932年《论语》第7期发表《新旧文学》一文,该文开宗明义就宣示,所谓新、旧之别,不在文言、白话之分,关键处在于能否“表现优美的情思”。[12]当然,林语堂深受周作人(1885~1967)《近代文学之源流》(即《中国新文学的源流》一书)的影响,对于将明末清初的公安、竟陵派、金圣叹(1608~1661)及清代袁枚(1716~1797)等人奉为“现代散文之祖宗”之说,感到“大喜”,其兴奋之情,不言可喻。于此过程中,我们可以注意到,林语堂以三步骤来谈新、旧文学的差异。第一,他先厘清文学新旧之分不是在文字语言等形式上,而是内容。其次,他紧接着宣示新文学所以为“新”,乃因内容能表现个人情思。换言之,旧文学“所写不是忠孝节义的滥调,所以不得不旧。”。然而,新、旧之分不仅不是文字语言上的差异,更不是以时代的不同而分。职是之故,第三步就是将明末以来,强调独抒性灵、不拘格套的文学流派或是文人学者,奉为“祖宗”。因此,林语堂强调公安派、金圣叹、袁枚诸人所以受到推崇之因在于:

此数人作品之共通点,在于发挥性灵二字,与现代文学之注重个人之观感相同,其文字皆清新可喜,其思想皆超然独特,且类多不主张摹仿古人,所说是自己的话,所表是自己的意,至此散文已是“言志的”、“抒情的”。[13]

细审林语堂此举,不仅说明新、旧文学之别不以时代分,更重要的是:他要另立一个文学的流脉,因此他将此文学流脉开源溯流至明末的公安、竟陵。而此文学流脉的特点是:在文类上以散文为宗,在内容上则以性灵为要,且此流脉乃自明末的公安三袁至现代散文一系流衍着。换言之,无论是周作人或林语堂,不但致力于另立文统流脉外,同时也向传统寻觅学术资源以见其源流。

职是之故,我们可以发现林语堂在往后所发表的文章中,不断强调“性灵”的重要性,也一再以此流脉的代表人物为例,说明性灵文学、近情文学的意义与价值。例如他在《新旧文学》发表后半个月,又发表《文章无法》一文,强调为文不应受固定的章法、格套所拘,因此批评茅坤编选《唐宋八大家文钞》“不知误尽天下几许苍生”,甚且批评八股文与桐城派的义法说。因此,林语堂在反对文章无固定章法时,强调为文应是在“思想性灵上下功夫”才是。[14]

文学的价值与核心在于性灵的观点,与此文学流脉方为文学正宗的论调,其实贯串着林语堂前期文章,例如他在1933年4月16日发表《论文》上篇又再次提出此说,认为:

这派成就虽有限,却已抓住近代文之命脉,足以启近代文之源流,而称之为近代散文的正宗。[15]

来年3月1日、16日,林语堂分别发表《作文六诀》一文,看似是林语堂欲教导写作方法的文章。但,这岂不就与他自己强调“文章无法”的论述相矛盾吗?其实不然。林语堂所提出的六诀——(1)表现自己;(2)感动读者;(3)敬重读者;(4)精神爽快,始可执笔,必要时抽烟助兴;(5)随兴所致;(6)倦则搁笔。他所提出的六点,完全与作文之章法无关,仅可说是一种为文的态度,这种态度,确是在性灵文学的主张下所衍生而来的。

虽言如是,林语堂却始终没有,恐怕也无法清楚说明,究竟何谓“性灵”。何以故?性灵一词,虽是传统文人所提出,但始终没能清楚说明内涵,纵使是公安、竟陵学者亦然。换言之,要成一完整的文学流脉,岂可如此不清不楚呢?因此,林语堂赴美前夕,曾发表《记性灵》一文,说:

一人有一人之个性,以此个性无拘无碍自由自在表之文学,便叫性灵。……性灵即个性也。大抵主张自抒胸意,发挥己见,……[16]

由此可知,林语堂主张性灵为文之本根,且发抒己见,不受拘束的真性情文学,才是林语堂所亟欲立的文学流脉,虽然林语堂“看似”为性灵一词有较为明确的说明了。

然而,传统中国的文学发展何以此流脉并不发达呢?林语堂将矛头直指“文以载道”之说。事实上,林语堂在第一期的文章中,其实已经点出此议题。例如在1933年1月16日发表的《笨拙记者受封》一文中,说到“以我们自己而论,本来不想负什么移风易俗之责,不过说说笑笑而已,但是做起文章来,还脱离不了满身的道学气。是的,中国作文章的人,都是有形无形卫道的。”[17]显然地,对此议题的思考,其实林语堂是曾斟酌的。因为该文发表后一年半,林语堂在《论小品文笔调》(后更名为《叙人间世及小品文笔调》)中将“文”区分为“言志派”、“载道派”之别,认为:

大体上,小品文闲适,学理文庄严;小品文下笔随意,学理文起伏分明;小品文不妨夹入遐想及常谈琐碎,学理文则为题材所限,不敢越雷池一步。此中分别,在中文可谓之“言志派”与“载道派”。[18]

同年,林语堂自述费时三季而完成的重要著作——《吾国吾民》,于第七章将传统文学一分为二,而说:

中国文学有一种含有教训意味的文学与一种优美悦人的文学二种的区别,前者为真理之运转传达工具,所谓“文以载道”之文;后者为情愫之发表,所谓“抒情文学”。二者之区别,至为明显:前者为客观的,说明的;后者为主观的,抒情的。中国人都一致推崇前者,认为其价值较后者为高大。因为它改进人民的思想,并提高社会道德之水平。从这一个观点出发,他们遂轻视小说、戏剧这一类文学,称为“雕虫小技”,不足以登大雅之堂。[19]

至此,我们可以发现,第一,林语堂其实深受周作人的影响,亦将传统文学分为两类,他推崇的当然是与性灵文学相契合的抒情文学。其次,林语堂于1934年期间所发表的文章中,对于“文以载道”一类的文章,虽不认同,但仍未发出大肆批评、攻击的言论。例如《论玩物不能丧志》、《说浪漫》、《谈大足》等文章,其内容所谈及的,是认为传统汉儒以降的学者,无论是人性、人情,抑或是人生观等,都被赋予严肃的教化意义与责任,因此将许多人性之常、人情之真、人生之趣等,全然压抑甚而抹煞。

到了1935年5月,林语堂赴美的前夕,发表《今文八弊》,大力抨击“文以载道”之说对于文学的影响与束缚,并将其列于第一弊,而说:

方今作祟,猪肉熏人——有虚伪的社会,必有虚伪的文学……文学革命之目标,也不仅在文字词章,是要使人的思想与人生较接近,而达到诚实较近情的现代人生观而已。政治之虚伪,实发源于文学之虚为,这就是所谓“载道派”之遗赐。……此种流风,其弊在矫,救之之道,在于近情。[20]

当然,该文批评的是“今文”而非“古文”。然而,林语堂不但借古讽今,且将此文风追溯并批评一番。在1936年出版的《我的话》下册中,亦收录一篇与之呼应的文章——《方巾气之研究》。

我们可以注意到,林语堂在第一阶段中,致力于提倡性灵文学的意义与价值,并支持周作人对公安派、竟陵派的推崇,认为公安三袁等所倡议的文学主张,恰是性灵文学、近情文学、抒情文学的核心理念。相反,对于文以载道之说对文学的束缚与影响,其实在林语堂赴美前才开始批判。直至1966年回台后,林语堂进入著作的第三阶段,便将重心置于批判道统,解放文学的地位与价值,进而促使文学的独立。下文,我们便进入林语堂第三阶段之写作历程,一窥其文学论述。

(二)打破道统,解放文学

“道统”一词,由来已久。然而,当我们一谈及道统,立刻想到的便是韩愈、朱熹等大儒,尤其是宋明道学家。我们先大略回顾朱熹建立了如何的道统,而被清儒以及林语堂所扬弃。朱熹在《中庸章句序》说:

夫尧、舜、禹,天下之大圣也。以天下相传,天下之大事也。以天下之大圣,行天下之大事,而其授受之际,丁宁告戒,不过如此。则天下之理,岂有以加于此哉?自是以来,圣圣相承:若成汤、文、武之为君,皋陶、伊、傅、周、召之为臣,既皆以此而接夫道统之传,若吾夫子,则虽不得其位,而所以继往圣、开来学,其功反有贤于尧舜者。然当是时,见而知之者,惟颜氏、曾氏之传得其宗。及曾氏之再传,而复得夫子之孙子思,则去圣远而异端起矣。[21]朱熹建构自尧、舜以降,至孔子、曾子、子思一系的道统传承。子思以后的孟子,传承其道统,因而构建了自孔子、曾子、子思至孟子等四子的传承,所代表的经典则分别是《论语》、《大学》、《中庸》及《孟子》,故合称为《四书章句集注》,又名为《四子书》。[22]此一“道”之传承,正是宋儒所致力的终生职志。当代学者,更有称此一道统的建立,正是朱熹终生最大的志愿与贡献。[23]此学说对元明以降的儒学发展,影响深远。

然而,时至清代,诸多学者或因在学术史视域下,厘清道统与文统的关系;或因致力于为文学发声,纷纷反省了“道统”加诸“文统”之上的合理性。例如清代著名的乾嘉文人袁枚,所以成为后世的林语堂景仰原因之一,便是因为袁枚亟欲打破道统。例如袁枚在《策秀才文五道》中大声疾呼:“夫道无统也,若大路然。”[24]清楚地,袁枚直截声明“道无统”,如此的宣言在清代乾嘉时期,是何等的石破天惊之声。稍晚于袁枚的阮元(1764~1849),于《曾子十篇注释序》中认为曾子“其学与颜、闵、游、夏诸贤同习,所传于孔子者,亦绝无所谓独得道统之事也。”[25]换言之,道统的建立以及影响,自北宋至明代结束,绵延数百年之久,但对清儒而言,却是亟欲推翻、扬弃、打破的对象。何以如此呢?原因当然有许多,我们仅以阮元的文论为例子作简单说明。对阮元来说,文学长期以来被道统观念所束缚,文以载道的理念深植文人学者之心。但是,文学的意义与价值仅如此吗?文学有无独立性呢?因此,阮元在“学术史的视域”下,打破道统的绑束,孜矻厘清经、史、子、文之领域,而成为现代纯文学在清代乾嘉的一股潜流之音。[26]同样地,我们检视林语堂在诸多的作品中,不断地论及孔子与批评宋明儒学道统一事。以下,我们检视林语堂何以喜谈孔子与宋明儒者。

我们知道林语堂编著了许多关于孔子的著作,例如《孔子的智慧》,以及诸多关于孔子的单篇文章。其中源由,便是林语堂深感孔子在《论语》中所呈现的面貌,已经被后世的儒者所扭曲,因此他致力恢复孔子的原貌。例如他在《说诚与伪》中说:

如果复兴文化,不是复古而已,我们对孔、孟之道应有深一层的认识,不可装一副道学面孔,唱唱高调,便已自足。我们自己的伦理,也得认识孔、孟的真传,不为宋儒理学所蔽,始能合乎现代人的人生观。我想现代西方的人生观,比我们切实无伪,而孔道可与现代思潮融洽无间的,就是“诚”之一字。原来,圣人教人得人情之正,如此而已。圣人之教,只在日用伦常,得中道而行,原没有什么玄虚的话。如男女平等关系,关雎之义,夫妇为人伦之始,至为明显。故外无旷夫,内无怨女,男有室,女有归,是孔子的理想社会。[27]

他在《论孔子的幽默》也提到:

孔子是最近人情的。他是恭而安,威而不猛,并不是道貌岸然,冷酷拒人于千里之外。但是到了程、朱诸宋儒的手中,孔子的面目就改了。以道学面孔论孔子,必失了孔子原来的面目。仿佛说,常人所为,圣人必不敢为。殊不知道学宋儒所不敢为,孔子偏偏敢为。[28]

清楚地,林语堂认为孔子其实是相当近人情的,而非后世儒者眼中不近人情的一副圣人面貌。相反地,孔子应是真诚地,是重“情”的一位圣人。事实上,“情”及“欲”恰巧都不是宋明道学家所喜的概念。因此,当他反省何以致此,便将矛头指向后世儒者,尤其是宋明道学家,是道学家替孔子蒙上了一层虚假的面目。职是之故,他在《温情主义》中说:

理学的社会也是冷酷的社会,本来情字极好。……孔孟六经,无非求于人伦大端得人情之正。无奈宋儒误解孔孟,以理欲分为二物,说得非常玄虚,求存天理,灭人欲,而达到佛家“洁净空阔”的无欲境界。情欲既无,性将安附?活着无用,不如寂灭。所以孔子达情的主义,经过宋儒手中不觉成为绝情主义,而七百年来才有那些虚伪道貌拒人于千里之外,去孔孟六经甚远。……程朱名为尊孔孟,斥异端,实际上走上荀韩释氏的路了。[29]

林语堂反省何以孔、孟、《六经》皆以人情之正为本,但后世却成了冷酷而远离人情的人物与经典呢?原来是宋明理学家受了佛教的影响,从人性中区分出情欲,而要求众生舍弃情欲,达到无欲、无情之境,甚至绝情主义的主张,造成原本是活泼近情的孔、孟、《六经》,成了拒人于千里之外的圣贤与经典。林语堂费了许多功夫在重新理解、诠释、整理孔子著作,甚至整理与孔子相关的经典记录,深层的原因在此。因此,他对于荀子、韩愈等人,其实都有批评,而在《孟子说才志气欲》中花了大篇幅的文字,说:

荀子学问虽好,却反对人欲,主张制礼节欲,以性为恶,以善为“伪”。这一脉思想戕贼人以为仁义,如戕贼杞柳以为桮桊,与告子一样,故必流于虚伪冷酷。……荀子既然要制礼节欲,又主张“严刑罚,以戒其心,使天下生民之属,皆知己所愿欲,举在于是,故其赏行;皆知己之所畏恐,举在于是,故其罚威。”所以他教出来的子弟,当然是法家,如韩非、李斯之徒,全非孔子面目。……只有孟子能发挥性善之说,言孔子所未言,又能推广仁义之本意,说出仁义本于天性,使孔子的道理得到哲学上的根据,及政治上的条理。……七百年来道学为宋人理学所统制,几疑程朱便是孔孟,孔孟便是程朱。程朱名为推崇孟子,实际上是继承荀韩释氏(戴东原语),不曾懂得孟子。……这才字性字,连欲也包括在里头。那时还未有宋儒将理与欲分开。理欲是合一的,人生必有才,才有高低利钝不同,但是必有才,有才便有欲。[30]林语堂对荀子的制礼节性无法认同,最重要的因素,就是荀子“不顺情”。人性人情的自然,才是林语堂所强调的。与荀子在人性论上相对立的孟子呢?林语堂则肯定其地位与价值,何以故?乃因孟子发挥孔子回归自然人情人性的学说,故林语堂推重孔孟之学。其实,对林语堂而言,孔孟之学也就是一个自然而然的人情之学。相反,林语堂对于后世儒者,尤其是宋明道学家受佛教影响下,对孔子、孟子的扭曲,甚至人性、人情的曲解,都持以相当批判的态度,例如在《说诚与伪》说:

孔子达情主义(戴东原所谓“顺民之情,遂民之欲”。)何以变为道学之形式主义?性与天道,夫子不得而闻。老子讲天道,就要人绝圣弃智,做到无私无欲,……佛家本来是出世思想,以情欲为烦恼,以人生为苦海,故欲斩断情丝,悠然物外,而以七情为六贼。……宋儒出,受了佛教的渲染,也来谈心说性(子所罕言之性),乃排脱情欲,专讲一个抽象而无所附丽的“性”(唐李翱已有复性之论),必欲做到“人欲净尽,天理流行”局面。这样反孔子达情主义,已甚显然了。无如情不可灭,欲不可遏;到了欲不可遂,情不可达,自然非矫情粉饰不可,自己装门面,对人责已严,遂成道学冷酷的世界。……人生在世,无一事非情,无一事非欲。要在诚之一字而已。诚便是真,去伪崇真,做文做人,都是一样。《红楼梦》佳文,也是一“真”字而已。……我看清朝能对这假道学抗议力争者,只有戴东原、袁子才、俞正燮、李汝珍三数人而已。……袁子才反对以女人为尤物,其收女弟子,在男女同学之今日,可谓开风气之先。……他不但反对理学,……且反对道统观念,……更根本推翻“经”的观念。……以子才之通脱,自然遭时人的反对。当时浙东学士章学诚,尤能针砭子才之错处,因为章学诚也是通才,文章义理有过人的见地。但是,实斋斥子才收女弟子,代刊诗词,为伤风败俗。这便是实斋不及子才之处,在道学场中,不能戳破藩篱。[31]

这一段文字相当重要。首先,林语堂说明宋明道学家如何受到佛教与道家的影响,而从人性中抽离出情、欲,进而要绝情、灭欲。这部分,前文有诸多论述也都提及,可见林语堂曾进行多次深刻的反省与批判。其次,林语堂看到清代学术的价值之一,便是打破这桎梏中国数百年来的道统传承。因此,他标举了数人,例如戴震(1724~1777)、袁枚、李汝珍(1763~1830)等等,做为代表人物,尤其是戴震。略知清代学术发展的人必同意,戴震作为清学乾嘉时期的代表人物,无庸置疑。戴震之所以如此具有代表性的原因之一,就是他透过《孟子字义疏证》等书对于宋明理学的反省,影响深远。无怪乎林语堂特别于《戴东原与我们》一文,论述戴震对于现代人的意义,说:

我又何以剌剌不休提到戴东原的伦理革命?就是因为戴东原的说法,接近现代人的人生观。……宋儒由佛经学得形而上学,因而也要谈空说性,分天理与人欲为二物,因而要存天理,灭人欲,因而主静不主动,直以无欲为上乘境界。这话以现代的人生观看来,是绝对说不通的。又要强搭附孟子性善之说,强分理欲,谓性是善的,而气禀是恶的,更是说不通的。……我想程朱诸人所以要去人欲,是信不过心智,而东原所以敢于说“遏欲之害,甚于防川”,就是他相信人有理智。关键全在此。……我们也该记得东原之功,在其革命性,反对去欲绝欲的宋儒理学。他推崇心智,也不忘人有血气。他是眼见那些虚伪道学先生“以理杀人”,不谅人情,未婚夫死,未婚女不可改嫁那一套,他是有所为而发的。[32]

林语堂直截说戴震的“伦理革命”是与现代人接近的,亦即是指:无论是对戴震或现代人而言,我们都必须承认人性中有情、欲的部分,情欲是不必如宋明道学家所言,必须加以灭绝的。相反地,我们正视情欲,顺着情欲发展,不尽然是恶的。但是,我们人性中有理智、心智。因此,我们虽然顺着情欲,满足情欲,但我们人性中仍有心智、理智判断善恶,所以不需要灭绝情欲。所以,传统“室女守贞”被宋明道学家大加推崇,但在戴震及其它清儒(例如汪中等人),甚至林语堂眼中,却是“不谅人情”,不近人情的怪异行为。再者,林语堂也提出一个非常重要的例子,就是:《红楼梦》之所以可爱、可贵,就是它是“真诚”文学的代表作品。林语堂何以如此说呢?因为,林语堂看到了传统以来,道统对于文学发展的限制与桎梏,所以他在非常多的作品中,一再地提倡要打破道统,唯有扬弃道统,文学才能真正地回到人性之真。职是之故,我们就可以了解林语堂何以在《论文艺如何复兴法子》一文中,论述文艺如何复兴的方法时,提出两个,说:

一、我想我们千万不可再有道统观念。……二、我们切切不可再走上程朱谈玄的途径。[33]

我们可以发现林语堂学贯中西,对传统中国文学的发展与限制看得非常透彻清楚,深知道统对文艺的限制与束缚,因此他第一步便是致力于打破道统。饶富趣味的是,林语堂不仅打破宋明理学的道统,他有更加深刻的反省。其实,宋明理学家当年也是希冀跳跃汉唐儒学的藩篱与限制,认为汉唐儒者并未深契孔、孟面貌,因此大胆地疑经、改经,以心性天道义理解经,以直契孔孟。林语堂呢?他不仅花了很多力气打破宋明道学家的藩篱——文以载道外,他也欲跳过汉唐儒学的鸿沟,认为汉唐儒学在时间上虽较近孔子,但仍非孔子原貌。他以《诗经·关雎》为例,专文写了《关雎正义》:

古代儒家解经,道学的气氛就甚厚,非自宋朝理学才开始。屈原香草美人之歌,也必解做思君之作。《诗经》男女思慕之情诗,必作为“上以风化下,下以风刺上,主文而谲谏,言之者无罪,闻之者足以戒”刷法,自毛公已经如此。似乎抒情诗,除了成孝敬,厚人伦以外,不会有什么文学价值。……本来诗歌发于男女相悦思慕之情。无男女思慕之情,便无诗歌。《关雎》乐而不淫,歌文王后妃夫妇琴瑟和鸣之乐,以表示周公之化行于南国,原也相宜。只不应该把这篇及周南之什整个解作歌颂后妃“不嫉妒”之美德,以为天下妇女之楷模。……仿佛女人一嫉妒,则男女不得其正,丈夫无法讨小老婆也。这种说法,自然是周公所制的礼,非周婆所制的。宜乎两千年来,天下男子无不赞同。这就是所谓“后妃之德”可以化行南国的;女人不嫉妒,就是周南之什的重要教训。……不管是男求女的,或女求男的,到了毛、郑手中,若说文王求淑女,不大好意思,所以变成女求女的,以为丈夫簉室。这个意思,郑《笺》、孔《疏》都讲得非常透彻。……然则思念淑女,至热发昏,并非文王,乃后妃代发热昏也。真是咄咄怪事。[34]

林语堂不仅批判宋明道学家(虽然以其为首要目标),他对于汉儒将《诗经》第一首《关雎》的诠释,以及《诗大序》的主张,作了一次深刻地反讽与批驳。基本上,林语堂肯定《诗经》之《周南》是一系列的爱情诗。但是,汉儒却将这一系列的爱情诗给予教化的意义,这使林语堂无法认同。更严重的是,《诗序》对于这一系列的爱情诗,都强加上是后妃“不嫉妒”,使得林语堂认为此完全违反人性人情,因此强烈批判。若《诗序》说是周文王因求女而“辗转反侧”,倒也合理,林语堂也赞同。但,《诗序》却说是后妃“不嫉妒”,而为了求另一个适合的女子呈周文王,进而“辗转反侧”,此令林语堂大惑不解。因此,林语堂在文后举一例,说:

我想象在台北可有这一幕:

“妈,你为什么睡不着,翻来覆去?”孩子问。

“儿也,你不知道。你爸想娶一个年轻的女子到我们家了。”

“妈,这不很好吗?你应当学文王后妃,她真好。她也失眠,倒不是为她怕先生讨小老婆,是愁他先生娶不到小老婆。想到发热昏,真真足为模范。”

“谁说这种话?”

“学校里的老师。”

第二天,张太太、李太太,约同赖太太、杨太太,一齐打到学校里去。老师早已闻风,由后门逃出去。这几位太太没法,只有把学校里的《诗经》课本全部撕烂。[35]

林语堂举例的用意,就是要说明汉儒将诗歌解释成如此,完全违背了人性、人情,反而将诗歌本身的文学性与诗歌反映出的人情都给抹煞了、扭曲了。由于,林语堂主张诗歌本源于男女情爱,因此欲求诗歌本义,就应回到诗歌本来的面貌。我们进一步思考,林语堂之所以推崇孔子近情,在《关雎》一诗中,也可以得到证实。因为,对林语堂来说,《关雎》以下的一系列爱情诗,皆与男女情爱相关,而孔子以《诗经》为教本,并没有将这些爱情诗弃去,可见孔子也是肯定、承认男女情爱与文学作品间的关系。因此,林语堂说:

文王思后妃,夜不成眠,至寤寐思服,辗转反侧,不为孔子所黜。汉儒解“窈窕淑女”(漂亮女郎)为住在深宫的女子,可见这时汉儒的思想已经僵化,不敢作如此近人情的说法。[36]文学作品就是人性、人情的自然表现,无须遮掩或强加附会、扭曲。职是之故,他曾反省东西方文学在这一方面的表现时,说:

古典时代的人,遇着诗歌言男女爱情,都不肯就诗言诗,必加上道德教训,然后言情不妨讲道,讲道不妨言情。中外都是一样,我们不必惭愧,替古人向西人道歉。[37]

虽言如是,林语堂后来更进一步反省东西方文学发展时,曾专文讨论东方文学,仍有受到“文以载道”的影响,发展上不似西方文学,完全能够表现自我与私人感受,仍有体面的、笼统的,甚至固定的“义法”存在,而于《说新旧文学之不同》言:

西方文学思想,自卢骚以下,经典主义已被推翻。那种中世纪传统下来的固定不易的天经地义,已淘汰无疑。换来的是个人的私感与观察,自我的文学。文章格调也随之而变。做文章的人再不能引经据典,谈心说性,敷衍场面,以表示其鸿博。所谓谈心说理,也不能引古人的至理名言,作笼统概括的论调,而思想乃趋于切实的、精细的、基于个人的见解,或新的事实以为根据。……今日的文人撰作,还是受“文以载道”的思想所统制,还是桐城义法的旧文学。所谓义法就是固定的、笼统的、经典中的义理。做起文来,是得体的门面的文章;做起事来,也是务以得体门面为重要,而形成这道学的,专重虚套的形式主义。[38]

这一段文字,至今读来,仍值深省。我们距林语堂此文已近半个世纪,是否仍存在林语堂所说“专重虚套的形式主义”的文学作品呢?

三、结语

中国传统士人眼中,文学的意义与价值究竟为何,历代有所不同。然而,在宋明道学的影响下,文以载道的要求却深刻影响着文人与学者。因此,个人抒情的文学作品,能否站在传统文学的舞台上,其实是很值得思索的。但,无论如何,林语堂的文学论述,从早期主张性灵文学的重要性,与平铺直述载道与性灵文学二者的差异,转变至后期大力批判载道之说对人及文学之噩,却是显而易见的。而此转变,在学术史的发展脉络下,我们可以见到文学脱离道学的束缚,进而驱使文学独立而为一知识学科的重要意义。

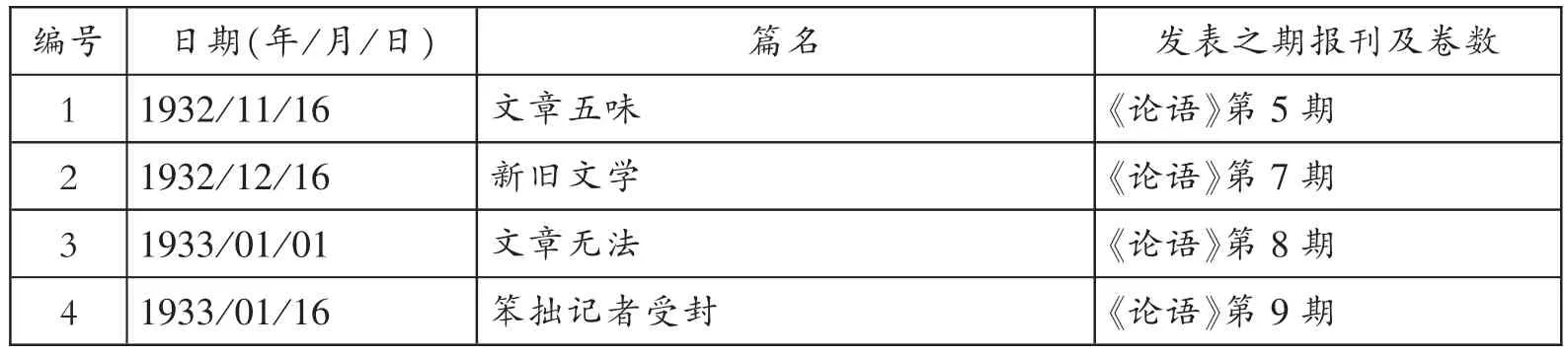

附录:林语堂之文学论述作品系年[39]

编号 日期(年/月/日) 篇名 发表之期报刊及卷数5 1933/04/16 说文德 《论语》第15期6 1933/04/16 论文(上) 《论语》第15期7 1933/10/01 论语录体之用 《论语》第26期8 1933/11/01 论文(下) 《论语》第28期9 1934/03/01 作文六诀 《论语》第36期10 1934/03/16 作文六诀 《论语》第37期11 1934/05/01 语录体举要 《论语》第40期12 1934/05/20 说小品文半月刊 《人间世》第4期13 1934/06/20 论小品文笔调叙人间世及小品文笔调 《人间世》第6期14 1934/06/ 论现代批评的职务 《大荒集》15 1934/07/5 论玩物不能丧志 《人间世》第7期16 1934/07/20 时代与人 《人间世》第8期17 1934/08/20 说浪漫 《人间世》第10期18 1934/10/05 谈大足 《人间世》第13期19 1934/10/05 怎样洗炼白话入文 《人间世》第13期20 1934/10/16 沙蒂斯姆与尊孔 《论语》第51期21 1935/02/01 思孔子 《论语》第58期22 1935/02/20 小品文之遗绪 《人间世》第22期23 1935/03/20 再谈小品文之遗绪 《人间世》第24期24 1935/04/16 与徐君论白话文言书 《论语》第63期25 1935/05/05 今文八弊 《人间世》第27期26 1935/05/20 今文八弊 《人间世》第28期27 1935/06/05 今文八弊 《人间世》第29期28 1935/09/16 且说本刊说“宇宙风”并谈近情文学 《宇宙风》第1期29 1935/09/16 烟屑(一) 《宇宙风》第1期30 1935/10/01 烟屑(二) 《宇宙风》第2期31 1935/10/16 烟屑(三) 《宇宙风》第3期32 1935/11/01 提倡方言文学 《宇宙风》第4期33 1935/12/01 烟屑(四) 《宇宙风》第6期34 1935/12/16 烟屑(五) 《宇宙风》第7期35 936/02/16 记性灵 《宇宙风》第11期36 1936/9/ 方巾气之研究 《我的话》下册37 1961/01/16 五四以来的中国文学 演讲稿38 1965/04/19 释雅健 《中央日报》6版39 1966/03/14 论趣 《中央日报》6版40 1966/07/04 论色即是空 《中央日报》6版

编号 日期(年/月/日) 篇名 发表之期报刊及卷数41 1966/07/25 说西洋的理学、论西洋理学 《中央日报》9版42 1966/08/01 论孔子的幽默 《中央日报》9版43 1966/08/08 论情 《中央日报》9版44 1966/08/29 再论孔子近情 《中央日报》6版45 1966/09/26 论赤足之美 《中央日报》6版46 1967/01/09 论文艺如何复兴法子 《中央日报》6版47 1967/01/16 温情主义 《中央日报》6版48 1967/01/23 戴东原与我们 《中央日报》6版49 1967/05/22 喝!孟子、论孟子的文体 《中央日报》10版50 1967/05/27 附:林语堂给中副小简51 1967/07/10 介绍曲城说 《中央日报》10版52 1967/11/13 论言文一致 《中央日报》9版53 1968/10/14 说诚与伪 《中央日报》9版54 1970/04/ 谈文体之变

注释:

[1]可参阅李勇:《林语堂》所附《林语堂简谱》,台北:台湾图书馆,2002年,第418页。

[2]此处所言“学术史视域”,并非一般学术研究便称其为学术史视域的研究。事实上,清儒有自身的学术史视域发展,而清学的贡献之一,即是学术史视域的出现,即章实斋所言的“辨章学术,考镜源流”。关于此视域的研究,可参阅张寿安以下四文:《打破道统·重建学统——清代学术思想史的一个新观察》,收入《中央研究院近代史研究所集刊》第52期,台北:“中研院”近代史研究所,2006年,第53~111页;《龚自珍论乾嘉学术:“说经”、“专门”、与“通儒之学”——钩沈一条传统学术分化的线索》,《中国学术思想论丛——何佑森先生纪念论文集》,台北:大安出版社,2009年,第275~307页;《龚自珍论“六经”与“六艺”——学术源流与知识分化的第一步》,《史学与史识——王尔敏教授八秩嵩寿荣庆学术论文集》,台北:广文书局,2009年,第19~40页;《六经皆史?且听经学家怎么说——龚自珍、章学诚“论学术流变”之异同》,《文化与历史的追索——余英时教授八秩寿庆论文集》,台北:联经出版事业公司,2009年,第273~309页。关于文学史与学术史之异,可参阅拙著:《自“文以载道”至“沉思翰藻”——学术史视域下阮元学圈的文统观及其意义》,台北:大安出版社,2012年,第19~33页。

[3](宋)欧阳修:《欧阳文忠公集》卷47,四部丛刊初编本,台北:台湾商务印书馆,1975年,总第343页。

[4](宋)周敦颐:《通书》,四部备要本,台北:台湾中华书局,1971年,总第6页。

[5](宋)黎靖德编:《朱子语类》第6册,卷94,北京:中华书局,2004年,第2410页。

[6]关于两宋以降道统与文统关系的研究成果相当丰硕,相关论述与研究,可参阅拙著:《自“文以载道”至“沉思翰藻”——学术史视域下阮元学圈的文统观及其意义》第二章,台北:大安出版社,2012年。

[7]林语堂:《一夕话》,台北:德华出版社,1981年,第2页。

[8]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第Ⅱ页。

[9]参见附录。

[10]李勇:《林语堂》所附《林语堂简谱》,台北:台湾图书馆,2002年,第420页。

[11]林语堂:《论汉字索引制及西洋文学》,收于《新青年》,上海:上海书店,1988年,总第368页。

[12][13]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第706页。

[14]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第691页。

[15]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第765页。

[16]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第763页。

[17]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第372页。

[18]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第825页。

[19]林语堂:《吾国吾民》,台北:德华文化事业有限公司,1982年,第195页。

[20]林语堂:《语堂文集》,台北:开明书店,1978年,第696页。

[21]朱熹:《四书章句集注》,台北:大安出版社,2011年,第19页。

[22]相关论述可参阅岑溢成:《大学义理疏解》,台北:鹅湖出版社,1991年。

[23]参阅张亨:《思文之际论集——儒道思想的现代诠释》,北京:新星出版社,2006年,第218~267页。

[24]袁枚:《小仓山房文集》,南京:江苏古籍出版社,1993年,第417页。

[25]阮元:《揅经室集》,北京:中华书局,1993,第46页。

[26]相关论述请参阅拙著:《自“文以载道”至“沉思翰藻”——学术史视域下阮元学圈的文统观及其意义》,台北:大安出版社,2012年。

[27][36]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第17页。

[28]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第22页。

[29]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第51页。

[30]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第42页。

[31]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第18页。

[32]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第60页。

[33]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第54页。

[34]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第11页。

[35]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第12页。

[37]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第14页。

[38]林语堂:《无所不谈合集》,台北:开明书店,1975年,第276页。

[39]该表格系根据吴兴文、秦贤次:《当代作家研究资料汇编之一——林语堂卷(一)~(十)》(《文讯》第21至31期)所整理而成。

〔责任编辑李弢〕

From“Writings for Conveying Truth”to“Spiritual Literature”—Significance of Academic History of Literary Discourses of Lin Yutang

Qiu Peichao

Abstract:Living in the late Qing Dynasty and the early Republic of China, the era of the most dramatic academic transformations, Lin Yutang violated the requirement for“writings for conveying truth”in traditional academics. Significantly affected by Zuoren Zhou, he strongly promoted spiritual and sentimental literature, emphasizing that literature should be pure literary work for expressing one’s emotions. Therefore, in addition to praising highly the literary ideas and works of the Gong’an School and Jingling School in the late Ming Dynasty, Lin Yutang also sought academic resources in academia in the Qing Dynasty to further advocate the literary discourses of Shengtan Jin, Yuan Mei, etc. On the other hand, Lin Yutang’s writings in his late years strongly criticized that traditional literature was affected by moral concepts and thus was deficient in the diversity, sentiment, and independence of literature itself. Lin Yutang strongly recommended Tai Chen, an elite scholar in academia in the Qing Dynasty in his late years, and was devoted to the new depiction and interpretation of Confucian ideas of being close to humanity. The core idea behind was to break the shackle of orthodoxy over the past dynasties and recover the original appearance of Confucianism and literature. The observation on Lin Yutang’s writing career showed that it is a process from promotion of spiritual literature to the breakthrough of orthodoxy, liberation of literature, and recovery of independent status of literature.

Key words:“writings for conveying truth”, spiritual literature, Lin Yutang, the Gong’an School, Tai Chen

作者简介:邱培超(1975~),男,台湾桃园人,文学博士,台湾静宜大学中国文学系助理教授。