新昌县档案馆馆藏调腔抄本的体制、形态和价值

——以调腔晚清民国抄本为

2016-05-16

调腔是现存中国最古老的戏曲声腔之一,因现仅留存于浙江新昌一隅,故被称为“新昌调腔”。2006年,新昌调腔被列入首批国家非物质文化遗产名录。在全国范围内,目前只有新昌调腔剧团能演出元杂剧《北西厢》《汉宫秋》等传统折子,剧团至今保持着“不托丝竹,锣鼓助节,一人启口,众人帮接”的南戏干唱形式,演出的戏剧具有较高的艺术魅力和研究价值。

调腔是浙江省内唯一见诸明代文献记载的地方剧种,目前有关调腔的最早记述见于明清之际张岱(1597-1679)的《陶庵梦忆》。清中叶以来,调腔流行于浙东的绍兴、台州旧府属县及宁波、舟山、温州等地区,绍兴旧府各县,尤其是新昌一带,逐渐成为调腔演出的中心地域[1]。新昌县档案馆所藏的一批跨度达百年的调腔晚清民国抄本,详细记载了清咸丰(1851-1861)以来新昌、宁海一带调腔班的活动情况。

一、新昌县档案馆馆藏调腔抄本概况

新昌县档案馆馆藏调腔档案总号为195,分1至5类,其中案卷号195-1、195-2为调腔晚清民国抄本,其余几类为上世纪五十年代以来原新昌调腔剧团资料室所藏的老艺人忆写的总纲本、油印演出本、原调腔作曲家方荣璋先生的记谱手稿等资料。

新昌县档案馆馆藏调腔晚清民国抄本属于调腔演出脚本,涉及的调腔剧目达139个、近9000页,其中有确切时间标识的抄本最早抄于清咸丰六年(1856)。寻绎其笔迹和样式,这些抄本多成于当时调腔艺人之手,如当中有许多抄本为张廷华所抄,抄本封面题有“张廷华办”“华记”等字样,结合相关抄本可知张廷华系清光绪年间新昌本地调腔班社日月明班艺人,工正生。这些抄本纸面穿线装订,少量抄本用纸有界格,如用鱼尾下标有“恒丰号制”的朱丝栏,但抄写时又无行格讲究。目前抄本分册装订后,以若干册为一组夹于文件夹,置入文件盒中入柜保存,其中案卷号195-1共159件,绝大部分为晚清抄本;195-2共28件,系民国抄本。2013年下半年,笔者有幸随同俞志慧老师赴新昌县档案馆调查,目验所有馆藏晚清民国抄本,发现虽然完好的抄件有不少,但残篇断简的也有很多,亟待修复。

二、调腔晚清民国抄本的体制特征

发源于浙江温州一带的南戏是中国传统戏曲最早的成熟形式,同现存的许多地方戏都有着直接或间接的渊源关系。馆藏调腔晚清民国抄本不仅可以从文本角度考察调腔的流变、整理剧本作为剧目复排的基础,而且抄本本身作为演出脚本的典型案例,更可以用作研究戏曲抄本体制和形态的材料。

(一)调腔抄本的三种主要体式

调腔抄本的体式,大致可分为总纲本、吊头本、单角本三种。其中总纲本为曲白俱全,唱腔符号“蚓号”(详见下文)及板式符号、器乐(锣鼓、吹打)牌子名称兼备的脚本。吊头本为后场场面上的脚本,又可分为总纲吊头本和单角吊头本两种,前者除了省去道白不录,其余大致同于总纲本,后者仅收录某一角色的唱腔。单角本分生角本、旦角本、净角本等多种形式,仅抄录某一角色的唱腔、道白,同时板式符号也往往较总纲本粗略。单角本句子与句子之间一般用符号“リ”隔开。

旧时为防止剧本外流,仅鼓板师傅拥有完整的总纲本,其他角色则只有各自的单角本,因而在馆藏调腔晚清民国抄本当中,单角本占绝大多数。

馆藏调腔晚清民国抄本从右往左竖排抄写,一般不拘行格,但常常施有句读,以句点标于行右,个别本子如案卷号195-1-10调腔《黄金印》总纲本,曲文字号较念白字号要大。

(二)调腔抄本的形制

调腔抄本完备的形制,包括封面、目录和正文三部分。封面右侧题抄本年月,常常为“某年某月日立”的形式;中间偏于底部处一般抄写者姓名、书斋名或演员所在班社名,若书抄写者名,一般缀以“记”“办”或“读”字。封面左侧有两种形式,一是剧目名,若如此,则一般不再有目录页;二是格言、成语或俗语之类,如“钟鼓乐”“心到功成”“用心勤读”“喜怒哀乐”“唐室遗踪”等。有时亦仅有目录页,而于目录之下题写抄写者姓名、书斋名或演员所在班社名,正文则一般于首行正中或首端题写剧名。

(三)调腔抄本的科介标示和分出标写

馆藏调腔晚清民国抄本的舞台动作提示,通常用斜写或偏小的“科”字来表示,一般不用“介”字,仅总纲本有少量“打介”“吹介”字样,但往往仅有“科”字而不标注具体的动作内容,不过这些大部分被隐没的诸如作揖、坐跪、哭笑等具体动作,常常可由上下文推知。这些表示细碎动作的“科”或“介”,戏曲刻本自可不必标出,但对于演员和后场乐队所使用的戏曲脚本,则有保留的必要,但因演员对于程式化的表演已十分熟悉,所以也没有必要细标具体动作。鼓板师傅的总纲本和后场其他乐师的吊头本之所以要加以标注,除了传戏的需要,也因舞台身段常要锣鼓配合,需作提示。

调腔抄本除“古戏”[2]一般标有出(折)目外,各类抄本抄写时多以序号分出,即标以一号、二号、三号,一个“场号”相当于一出或一场,接连而下,尤其是对于通常没有标写出目的“时戏”剧目。至于场号标写,不同于上世纪五六十年代调腔老艺人忆写的总纲本,往往以人物上场至所有人物下场为一号。抄本大体上兼顾用曲,即一出往往包含一个完整的套式,大体同于明清传奇分出的规律。

三、调腔抄本作为演出脚本的形态特征

(一)调腔抄本中的曲牌名标示和存佚

调腔的音乐结构属曲牌联缀体,曲牌名作为曲调名称标志有着一定的词格和旋律。一般来说,总纲本、吊头本的曲牌名标示一般较单角本为详,当总纲本不足或不详,则可赖以考索曲牌名。曲牌名一般向左斜标于曲文开端,有的还用方框将其圈起来。至于曲牌名的存佚情况则比较复杂,对于保留较多的滚白、滚唱与叠板(滚调)的古戏,如《三元记》《荆钗记》《妆盒记》《黄金印》,曲牌名丢失的情况就比较多见;时戏中如《三婿招》《双玉配》,吊头本末出均有一半的曲牌名散佚。但总体而言,曲牌名可考以及可由各种本子互参互证考出的情况仍然居多。

《调腔乐府》中记录的传统调腔唱腔曲牌计三百六十余支,从馆藏抄本来看还能补充一些。同比之下,安徽岳西高腔曲牌、板式常见混用,大量曲目曲牌名不存,可考者仅九十余支[3],而调腔仍保持着相对谨严的曲牌体制,有着丰富的曲牌遗存,究其原因,当同调腔的唱腔曲牌常由套板—(锣鼓)—起调—正曲(包括基本句式、甩头、重句、叠板)—合头或结尾五部分组成[4],曲牌结构相当稳固有关。

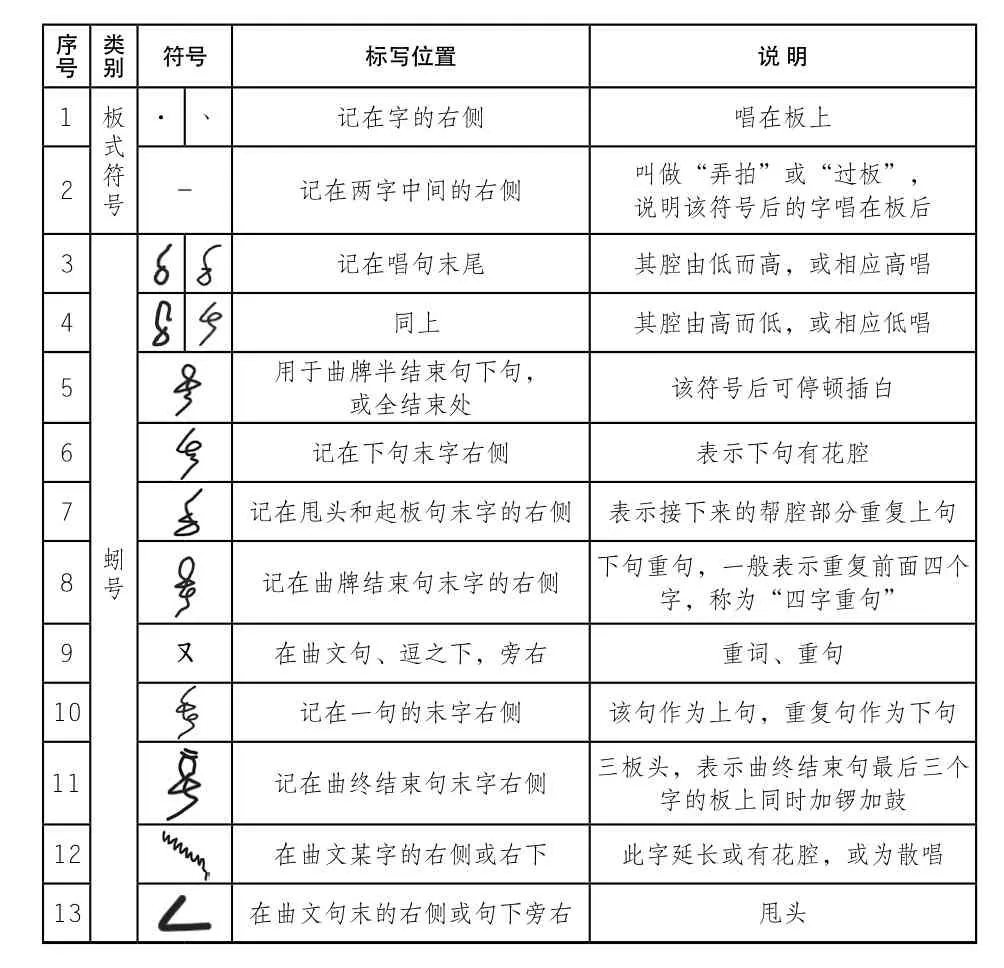

(二)调腔抄本中的唱腔符号“蚓号”及记数符号

高腔剧种的唱腔一般鲜有工尺谱记录,而常常有一套艺人相沿的唱腔符号体系,用以标示板式板眼、规定和提示唱腔,如安徽岳西高腔的“箍点”、江西湖口青阳腔的古谱、浙江松阳高腔的“曲龙”等。调腔也有一套完整而又简明的唱腔符号,因其形似蚯蚓,被称为“蚓号”。馆藏调腔晚清抄本中,抄于清咸丰七年(1857)的抄本(案卷号195-1-3)可见多种类型的蚓号。现将目前所知的板式符号和蚓号表列如下[5]:

其中对于板式符号,调腔抄本一般只标“板”而不标出“眼”,而调腔的节拍大多为“一板一眼”的平板(又称“行水板”,记谱用2/4),所以也根本无需标出。另外,馆藏调腔抄本还有使用民间的“苏州码子”(又称“柴爿码子”,一至十为〡、〢、〣、〤、〥、〦、〧、〨、〩、十)来记数,如案卷号195-1-11晚清抄本的页数标记,偶尔也用以标记场号,但两种情况所见皆不多。

(三)调腔抄本中的替代符号和别字

调腔抄本还用某些特定的符号代替文字,如用“占”表示行当中的“贴”,“叉”或“义”代替【驻云飞】等曲牌中的定格“嗏”字,用“〇”代替“员”、用“〇〇”代替“团圆”,用“匕”表示重文,例如《黄金印》总纲本〔书房〕第二支【驻云飞】:

(正旦)(又)月影西斜,鼓打三更定不差。月上荼蘼(“荼”字据单角本补)架,湿透主皮(按:当作“凌波”)袜。义!来到叔公家,相(按:当作“悄”)地来听他。(生读书)(正旦)呀!听他书声郎郎(同“琅琅”),免使心牵,夫妇〇〇锦上花。

这也是相沿成俗的民间习惯,“匕”的用法,明金陵富春堂、世德堂刊刻的戏曲剧本等早已如此,“嗏”和“团圆”的替代符号亦见于潮州出土的明宣德写本戏文《金钗记》[6]。

民间演出脚本还有诸多因音近或音同而讹、形近而讹而产生的别字、错字,并有较多俗字,还有因方言而造成的别字与原字混用的,如“自”与“是”、“为”与“会”、“才”与“在”、“定”与“廷”、“如”与“似”、“闲”与“言”等,又如《黄金印》总纲本〔大考〕【混江龙】“者也乎哉”作“这掩胡才”,上面所举【驻云飞】一例也可见一斑。抄本中的别字不少是因为直接根据演员唱念记录而造成,甚至有些是为模拟曲音而故意写出的,如“三花脸”净、副、丑在念白中“归”作“居”、“给”作“不”、“者”作“这”,案卷号195-1-135《铁冠图》总纲本以“父”代“无”、“猛善”代“猛然”等。

(四)昆腔的抄录和板眼标示

调腔兼唱昆腔,如明传奇《浣纱记·寄子、回营》《西厢记·佳期》《水浒记·借茶、刺惜、活捉》《渔家乐》(除〔藏舟〕)等,时戏则常常插入一些昆腔场次或曲牌,全场唱昆腔的如《双玉配》第六、七、十二号、《凤头钗》第六号、十六号、《双狮图》第二十八号、三十一号、三十四号、《后岳传》第四号等,在时戏中插用昆腔几成定则。

但对于昆腔曲牌,吊头本一般不予标出,如《三婿招》第五号〔酬谢〕、第八号〔登程〕为昆腔场次,案卷号195-1-102总纲本抄录完整并标有板式符号,而195-1-128吊头本则保留人物上下场提示和曲牌名,而不录曲文[7]。单角本亦有省去者,而保留者又多脱漏和失韵。

凡唱昆腔者,曲文右侧标示的符号类似于昆曲的板眼符号,有时使用板式丶、-、×和|×,用以代表板、腰板、赠板以及板、赠板相连,但所唱昆腔是否有板式为加赠板的一板三眼的慢曲,现已不可知。常见的是用“×”“-”“|×”表示板、腰板和增加一板(即打两板),而抄本中的“眼”同其他一样,一般也不标出。据方荣璋编《调腔曲牌集·散曲之部》,老艺人练习昆腔,亦有工尺谱,但在馆藏调腔晚清民国抄本中只发现少量记录吹打牌子的工尺谱。

(五)调腔抄本中的临时性表演和插科打诨

现存最早的南戏剧本《永乐大典戏文三种》中的《张协状元》第五十二出有一段净(谭太尉)讨赏钱的情节:

(净作马嘶)(净)看官底各人两贯酒钱,谢颁赐!喏,喏,喏!

净在场上表演口技,博得观众赏钱,并表示感谢,这已同后世的“饶头戏”相似,《宋元南戏史》认为这是一种临时性、随机性的表演[8]。对于这种看似临时性的表演以及一些插科打诨,通过比较可以发现调腔在同一剧目下不同本子之间是大体相同的,说明剧本已趋于定型。如调腔《黄金印·纺花》写苏秦三叔苏宥(末)丫鬟腊梅(花旦)被罚纺花,此前苏秦婶母(老旦)不育,三叔诱骗腊梅致其怀孕,而此时被发现,婶母同意其做姨娘,该出末尾腊梅吊场:

(科)(白)一打二打打出好哉,可说道三员外生,就勿打哉。列位吓,我若生出来是个伲子,请列位吃喜酒吓。若不,是格囡,我要拣个女婿,把唔癞子做老婆。(下)[9]

民国时期调腔旦角赵培生所抄单角本(案卷号195-2-19)相应部分就与此相近。

(六)调腔抄本中的熟套——以“考试”为例

“媒婆”“黄门”“拜堂”等是南戏常见的戏曲熟套,抄写时不必一一抄录,如明宣德写本《金钗记》分别只标出“媒婆一出”“太公一出”“黄门一出”,其下没有具体内容。调腔《彩楼记》于〔遇师〕折后有考试一节,民国十二年(1923)《彩楼记》吊头本(案卷号195-1-8)无曲文可录,也不记吹打,仅书“考试”二字[10],单角本于此也是如此。《凤头钗》光绪七年(1881)总纲本(案卷号195-1-110)第十三号为“考试”,内容较详,从中可粗知调腔的一种考试熟套:

考试。(正旦、花手下,末上)(吹【驻马听】)(白)老夫张大鹏,奉旨湖广主试。来,打道贡院。(下)(半只吹打。小生、净上,科。灯。正生上,同考。)(末白)掩门。(白)众举子好文采也!(吹【尾】)(下)[11]

其中小生、正生为剧中主角王林、李继美。参照单角本,可知先是在吹打【驻马听】时考官末角在两旗牌导出上场,出轿,报完来历后进位,示意开题。继则吹打【驻马听】后半段,小生随皂隶净上,小生入座,皂隶捧灯照亮宣示考题,正生上场并与小生相对入座。考完,正生、小生呈卷离场,皂隶掩门,末捧卷称叹,在吹打【尾声】中下场。时戏《分玉镜》的“考试”一场与此相似,但还有对对子的内容。

(七)调腔抄本中的兼扮和分饰

就同一角色串扮不同的人物来说,同一剧目因人物往往较多,常常需要某些角色按行兼扮其相应的人物,在馆藏调腔晚清民国抄本中真切地反映了戏曲演出中这一独特现象。如时戏《分玉镜》,末角从第二号起扮朱小山,第九号改扮主考官,第十号扮黄门官,第十一、十二号再扮朱小山,第十五号改扮李廷兰等,外角、净角也是如此,而单角本中的末角本、外角本、净角本就相应地抄录了不同人物的唱白。

四、调腔晚清民国抄本的价值和意义

新昌县档案馆馆藏调腔抄本对于调腔的传承和研究,以及对于绍兴乃至整个浙东的戏曲演出研究的作用、价值和意义,不言而喻,尤其是其中作为第一手资料的调腔晚清民国抄本,自然无可替代。

调腔剧目众多,据《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》查考,尚有剧目139个,其中属于古戏的类别和剧目有杂剧6个,戏文19个,传奇23个;属于时戏的剧目有81个,其他彩头戏类有10个。当中有不少剧目,不仅剧团资料不见提及,馆藏抄本中也只有少数几个单角本,但不少剧目如《还金镯》《八美图》《春富贵》《凤麟帕》《双珠记》等,可以借此钩沉出其本事大概。例如《八美图》,《浙江戏曲传统剧目汇编》绍剧三所收老艺人口吐本,已非完本,剧情也有残缺,而调腔凭单角本勾勒的本事则相对完整。

调腔时戏通常篇幅较长、情节曲折,通过对馆藏调腔抄本的查考,可以看出老百姓的历史、伦理等观念和喜好。调腔抄本多民间俗字、异体字,如以“豆”为“头(頭)”、“刄”为“两”、“玘”为“起”、“讫”、“岂”、“啚”为“圖”、“悮”为“误”等,也有像副词“才”,抄本写作“纔”而不简省的反例,都可作为编订俗字谱的资料。

馆藏调腔晚清民国抄本还发现晚清戏目表两种[12],其中以案卷号为195-1-140(3)、收集自新昌县澄潭镇胡依村的晚清抄本的戏目表最为完整,收录剧目多达五十二种:

大赐福、小赐福、一文钱、庆有余、大庆寿、天门阵、凤台关、铁领(麟)关、铁冠图、闹九江、闹幽洲(州)、闹碗(宛)城、闹洞(铜)旗、闹鹿台、分(粉)宫楼、白门楼、赐绣旗、永平关、凤麟庄、五熊阵、五羊山、后岳传、三凤配、定江山、连环计、游龙传、失罗帕、双喜缘、双玉锁、双玉配、双凤钗、双玉燕、双报恩、双狮图、四元庄、失金钗、六凤缘、八美图、葵花配、双凤钗、分玉镜、珍珠衫、白梅亭、三婿招、仁义缘、牡丹亭、玉簪记、西箱(厢)记、前三国、乌龙圆(院)、儿孙福、春富贵、大团圆

除了《大庆寿》是“五场头”之“三场”、“大团圆”当系仪式戏,戏目表首尾都是彩头戏,而时戏剧目从《天门阵》到《游龙传》,基本上可以归结为历史演义戏和侠义戏,从《失罗帕》到《仁义缘》主要是家庭伦理、书生小姐、忠奸故事一类的戏,其他如《西厢记》《前三国》(《赐马斩颜》)等则属于调腔古戏。由此可见,这张戏目表很可能是晚清新昌胡依一带某个调腔班社精心编制的戏单。此外在馆藏抄本中,案卷号195-1-42、195-1-12两种抄本同时抄有调腔、乱弹剧目,还有少量乱弹、徽调抄本,可作为乱弹紫云班、台州(黄岩)乱弹的研究资料[13]。

新昌调腔剧团是目前唯一的调腔专业剧团,剧目传承是剧种传承和发展的基础,但目前仅有部分古戏剧目得到传演,大量优秀传统剧目特别是传统时戏,长期得不到整理和排演,而利用馆藏调腔抄本整理和校订调腔剧目,无疑具有十分重要的现实意义。

注释与参考文献:

[1]有关调腔的兴起、发展以及相关文献的分析、声腔源流考述、唱腔和音乐特色,详见俞志慧、吴宗辉《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分·前言》,北京:中华书局,2015,页1~37。

[2]调腔剧作分为“古戏”和“时戏”两大类,古戏包括杂剧、戏文、明传奇及部分清传奇,时戏则基本为清乾隆(1763~1795)以来的传奇作品,少数系民国时期新编。

[3] 详见《中国曲艺音乐集成·安徽卷》,北京:中国ISBN中心,2006,下册,页995、996。

[4]详见署新昌高腔剧团调腔研究小组,吕济琛执笔:《调腔初探》,《戏曲研究》第7辑,文化部文学艺术研究院戏曲研究所、《社会科学战线》编辑部编,北京:文化艺术出版社, 1982,页 147、148。

[5]根据方荣璋《调腔曲牌集》(浙江新昌高腔剧团编印,1964)、《调腔乐府》(浙江新昌调腔剧团编印,1982)等资料,结合馆藏调腔抄本归纳,详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分·前言》,页37。

[6]详见俞为民、刘水云《宋元南戏史》,南京:凤凰出版社,2009,页36。

[7]图版详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》,页591~593。

[8]详见《宋元南戏史》,页30、31。

[9]科,据单角本为笑科。请列位吃喜酒吓,原作“请列位吃吓,我呢生一喜酒”,有讹误。唔,其他抄本右边一般从“五”,读如方言“五”或“侬”,系第二人称。

[10]图版详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》,页404。

[11]图版详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》,页495。

[12]详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》附录二《调腔钞本中的戏目表》,页214。

[13]详见《调腔钞本叙录——新昌县档案馆藏晚清民国部分》附录三《馆藏调腔钞本中所见时调、乱弹、徽调》,页215~218。