金代北京路地區的軍事防禦

——兼論北京路地區與金界壕外的互動關係

2016-05-15寧波

寧 波

金代北京路地區的軍事防禦

——兼論北京路地區與金界壕外的互動關係

寧 波

北京路地區是金王朝西北邊境地區的軍事重鎮,其所轄軍事鎮戍力量,除猛安謀克外,還包括乣軍等部族軍隊*金朝前期於契丹、奚族聚居地設有中京大定府(今内蒙古寧城)和上京臨潢府(遼上京,今内蒙古巴林左旗)。金熙宗天眷元年(1138)改上京臨潢府爲北京臨潢府,海陵天德二年(1150)降爲臨潢府。海陵貞元元年(1153)改中京大定府爲北京大定府。世宗(1161—1189)以後將臨潢府并入北京路。本文以《金史·地理志》記載章宗泰和八年(1208)行政建制爲準。。諸羈縻部族雖在名義上臣屬金朝,却時叛時降,歸附時遵守職貢,入納方物,反叛時寇抄邊境,北京路地區的起義、戰事始終未曾間斷。關於金代北京路地區軍事活動的研究,目前學界尤以金朝中期契丹人反金戰爭、金朝末期在金蒙戰爭中契丹人的研究成果較多,如日本學者箭内亘和中國學者朱子方、陳述、蔡美彪、黄時鑒諸位先生的研究多是從乣軍的任務、民族構成、軍事編制以及“乣”讀音等方面進行探討,而對女真統治者在北京路地區内的軍事防禦措施關注較少*箭内亘《遼金乣軍及金代兵制考》,陳捷、陳清泉譯,商務印書館,1932年;朱子方《遼金乣軍考略》,《東方雜誌》第42卷,民國三十五年第11期;陳述《乣軍考釋初稿》,《歷史語言研究所集刊》1949年20册下;蔡美彪《乣與乣軍之演變》,《元史論叢》第2輯,中華書局,1983年,6頁;黄時鑒《木華黎國王麾下諸軍考》,《元史論叢》第1輯,中華書局,1982年,57—71頁。。爲了防禦蒙古草原各部的侵擾,女真統治者在北京路泰州域内設置東北路招討司,負責鎮撫周邊遊牧部族,擢選歸順金朝的契丹人以及諸部族官吏任其長,管理、鎮撫女真猛安謀克及周邊地區的契丹、奚等諸遊牧部族。章宗時期在泰州、臨潢、大定府設置了臨時性行省,管理邊境地方軍政事務。因此要研究金朝的地方部族制度狀況及女真與蒙古高原諸部關係,這一問題顯然是不能忽視的。

一、 金代北京路地區的軍事機構

在金朝北部疆域的周邊,沿襲遼代制度,以招討司負責鎮撫周邊遊牧部族,體現了女真本族制度與遼制交互作用的狀態*余蔚《中國行政區劃通史·遼金卷》,復旦大學出版社,2012年,505頁。。在北京路泰州域内設置東北路招討司,擢選歸順金朝的契丹人以及諸部族官吏任其長,管理、鎮撫女真猛安謀克及周邊地區的契丹、奚等諸遊牧部族*金朝的招討司皆置於北部邊境地區,專領猛安謀克户和蕃部,不領州縣民户。。章宗時期在泰州、臨潢、大定府設置了臨時性行省,管理邊境地方軍政事務。

1. 東北路招討司

東北路招討司,金初爲烏古敵烈統軍司;海陵天德二年改爲烏古敵烈招討司;世宗大定五年改爲東北路招討司,大定二十五年一度被廢止;章宗承安三年再次恢復直至金亡。

東北路招討司轄内民事全然從屬於軍事,應視爲軍區。據《金史·兵志》載:“東北路者,初置烏古迪烈部。”*《金史》卷四四《兵志》,中華書局,1975年,1003頁。太宗天會三年(1125)二月,“丁卯,以龐葛城地分授所徙烏虎里、敵烈底二部及契丹民”*《金史》卷三《太宗紀》,52頁。。《金史·習古乃傳》也記載“以龐葛城地分賜烏虎里、迪烈底二部及契丹人”*《金史》卷七二《習古乃傳》,1666頁。。金朝統治者令其本部人爲節度使,設置烏古迪烈統軍司進行統治。王曾瑜認爲,“此招討司已成爲北方之重要軍區”*王曾瑜《金朝軍制》,河北大學出版社,1996年,20頁。。

海陵天德二年(1150)九月,“改烏古迪烈路統軍司爲招討司”*《金史》卷四四《兵志》,1003頁。。斜野、完顔麻潑、烏林答蒲盧虎均出任過烏古迪烈招討使。海陵王完顔亮在貞元元年(1153)閏十二月,還曾“命西京路統軍撻懶、西北路招討蕭懷忠、臨潢府總管馬和尚、烏古迪烈招討司斜野等北巡”*《金史》卷五《海陵紀》,101—102頁。。王曾瑜先生認爲,招討司的設置表明,至海陵末年,“最後形成了北方三個招討司和南方三個統軍司之軍區部署格局”*王曾瑜《金朝軍制》,河北大學出版社,1996年,23頁。。

世宗大定五年(1165),改烏古迪烈路招討司爲東北路招討司。據《金史》卷四四《兵志》記載:“大定五年,復罷府,降爲統軍司。尋又設兩招討司,與前凡三,以鎮邊陲。東北路者,初置烏古迪烈部,後置於泰州(舊泰州)。泰和間,又以去邊尚三百里,宗浩乃命分司於金山。西北路者置於應州,西南路者置於桓州,以重臣知兵者爲使,列城堡濠牆,戍守爲永制。”*《金史》卷四四《兵志》,1003頁。《大金國志》卷三八“京府州軍”條記載,金朝設招討司三處: 西南路豐州置司、西北路桓州置司、東北路泰州置司。《大金國志校證》,中華書局,2011年,538頁。上述史料記載大定五年,烏古迪烈路招討司更名爲東北路招討司,其治所由龐葛城遷至泰州(舊泰州,今黑龍江省泰來縣塔子城)。《金史》卷七二《習古乃傳》:“泰州之邊圍,黄龍之衝要,寄亦重矣。”*《金史》卷七二《習古乃傳》,1667頁。

東北路招討司是金世宗完顔雍統治初年,在鎮壓了契丹耶律撒八、移剌斡窩起義以後,調整金朝北方地區軍事機構的結果。將烏古迪烈招討司改爲東北路招討司,治所由烏古迪烈地移至泰州,意味着西北邊疆第一道防綫的後撤。此番調整想必是因爲西北契丹人防禦陣线已經削弱而且難以信任。

大定二十五年(1185),東北路招討司及舊泰州一度同被廢止。承安三年(1198),東北路招討司復置於長春縣,稱爲新泰州(今吉林省白城市洮安城四家子古城)。當時泰州成爲女真人控制西北邊境外蒙古諸部族的中心所在,遂將東北路招討司設於此地。但是這種狀態並未維持多久,由於北方諸遊牧部族經常侵擾邊塞,泰州距離邊境達三百里之遥,“每敵入,比出兵追襲,敵已遁去”。承安四年,宗浩拜樞密使後“奏徙之金山,以據要害,設副招討二員,分置左右,由是敵不敢犯”*《金史》卷九三《宗浩傳》,2074頁。。

泰和八年(1208)夏四月甲寅條記載,再次對東北路招討司駐地進行調整,“以北邊無事,勒尚書省,命東北路招討司還治泰州,就兼節度使,其副招討仍置於邊”*《金史》卷一二《章宗紀》四,283頁。。東北路招討司於金山内遷回泰州(新泰州),而副招討仍然要駐防在近邊的金山縣地區。

貞祐二年(1213),宣宗遷汴,以“泰州殘破,東北路招討司猛安謀克人皆寓於肇州,凡征調往復甚難。乞升肇州爲節度使,以招討使兼之。置招討副使二員,分治泰州及宜春”*《金史》卷一二二《烏古論德升傳》,2658頁。。東北路招討司的人員進一步内遷徙至肇州,此後關於東北路招討司不復見於史載*《金史》卷一○三《完顔鐵哥傳》:“貞祐二年,樞密使徒單度移剌以鐵哥充都統,入衛中都。遷東北路招討使,兼德昌軍節度使。”《金史》卷一○三《完顔鐵哥傳》,2282頁。《金史》卷二四《地理志上》“肇州”條: 招討司遷至肇州以後,仍“以使兼州事”。《金史》卷一○三《完顔鐵哥傳》,2282頁。《金史》卷二四《地理志上》,551頁。。

東北路招討使及其下的都監等,大都由契丹人、奚人充任。統治諸部族的部族節度使及其下屬,也是諸部族出身者居多*外山軍治《金朝史研究》,李東源譯,黑龍江朝鮮民族出版社,1988年,60頁。。即使是一些女真人官僚赴任,也只是起到監督作用。世宗提到,“外官之尊,無以逾”*《金史》卷七三《完顔守能傳》,1691頁。招討使。招討使之地位與留守都總管等同,據《金史》卷五七《百官志三》諸府鎮兵馬等職條記載:“招討司。……使一員,正三品。”*《金史》卷五七《百官志三》,1328頁。《金史》卷五八《百官志四》符制條:“虎符之制,承安元年制。……其符用虎,並五左一右,左者留御前,以侍臣親密者掌之,其右付隨路統軍司、招討司長官主之,闕則次官主之。”*《金史》卷五八《百官志四》,1336頁。

東北路招討司,相當於府州級二級行政區划。因不領州縣民户只領猛安謀克户,故亦稱路*《金史》卷五七《百官志三》大興府條記載:“尹一員,正三品。……同知一員,從四品。……少尹一員,正五品……女直教授一員。東京、北京……臨潢、陝西統軍司、西南招討司、西北路招討司、婆速路、曷懶路、速頻、蒲與、胡里改、隆州、泰州、蓋州並同此。”《金史》卷一二九《李通傳》記載:“(正隆)四年二月,海陵……遣使分往上京、速頻路、胡里改路、曷懶路、蒲與路、泰州、咸平府、東京、婆速路、曷蘇館、臨潢府、西南招討司、西北招討司、北京、河間府、真定府、益都府、東平府、大名府、西京路,凡年二十以上、五十以下者皆籍之。”由此可見,東北路招討司顯然實際上在北京路範圍之内,不能視爲與諸總管府路同類單位。《金史》卷五七《百官志三》,1304—1305頁。《金史》卷一二九《李通傳》,2783—2784頁。。又因其在領猛安謀克的同時,還兼領諸部族節度使、群牧所及諸乣詳穩,故不置總管府、節度使*譚其驤《金代路制考》,收入歷史研究編輯部編《遼金史論文集》,遼寧人民出版社,1985年,537頁。,是邊境地區兼備遊牧與農耕兩種要素的特殊高层軍政區。這是招討司與女真内地都統、統軍、總管、萬户、節度使路的不同之處*余蔚《中國行政區劃通史·遼金卷》,512頁。。

東北路招討司所轄區域包括金代北京路地區全部及貝加尔湖以南、以東的草原遊牧部落活動的地區,大約相當於今内蒙古自治區東部地區的赤峰市、通遼市、興安盟、呼倫貝尔市的大部、錫林郭勒盟大部分地區、吉林省白城地區、黑龍江省齊齊哈尔地區。此外,蒙古國東方省、蘇赫巴托尔省、肯特省以及俄羅斯聯邦赤塔州中南部地區,也在金代東北路招討司轄區之内。賈洲傑先生認爲,今内蒙錫林郭勒盟阿巴嘎旗東北部日珠爾廟西南不遠處的一處金代遺址*賈洲傑《金代的長城》,見文物編輯委員會《中國長城遺迹調查報告集》,文物出版社,1981年,81頁。,與達賚諾日湖西側的克力更堡址聯成一綫,此綫正是東北路招討司與西北路招討司轄區的分界,也是北京路與西京路的分界*譚其驤《中國歷史地圖集》第六册,中國地圖出版社,1987年,43、50頁。。

2. 北京路地區的行省

金章宗時期,北邊部族勢力日漸强大,侵擾邊境日益頻繁。北京路地處西北邊疆,女真統治者十分重視路内地方軍政事務的管理,在泰州設置行省,督管修築東北路界壕;在臨潢、北京設置臨時軍事性行省,負責戍守指揮具體軍事運作。

泰州行省 爲抵禦北方蒙古諸遊牧部族的入侵,自太宗時開始至章宗泰和三年結束,在北京路地區内修築了東北路界壕,由東北路招討司負責戍守監管。泰和三年(1203)蒙古諸部再度入侵擾邊,金朝派遣尚書右丞相宗浩行省泰州,主持籌備修築東北路界壕。據《金史》卷九三《宗浩傳》記載:“初,朝廷置東北路招討司泰州,去境三百里,每敵入,比出兵追襲,敵已遁去。至是,宗浩奏徙之金山,以據要害,設副招討二員,分置左右,由是敵不敢犯。”*《金史》卷九三《宗浩傳》,2074頁。是年九月,東北路界壕全綫貫通,宗浩回朝,行省罷。

臨潢、北京行省 因北邊部族勢力日漸强大,侵擾邊境日益頻繁,據《金史》卷一〇《章宗紀二》明昌六年(1195)五月庚戌條記載,“命左丞相夾谷清臣行省於臨潢府”*《金史》卷一〇《章宗紀》二,236頁。,後因其處事不當,“措畫乖方”,改由參知政事完顔襄代其行省事。承安元年(1196)十一月,臨潢行省移至北京。承安二年(1197)五月,行省復移駐臨潢府,由參知政事完顔裔代領行省事。完顔裔作戰失敗,九月,罷臨潢行省,完顔襄再次行省北京,與胥持國共同指揮對阻卜諸部的軍事行動。承安三年(1198)二月,阻卜首領斜出内附,北方邊境一度恢復平靜,北京行省隨即撤罷。從臨潢、北京行省軍事活動範圍看,其經略區域當在大興安嶺以東地區,大致相當於東北路招討司管轄範圍。

除上述專門軍事機構外,北京路都總管府、節鎮州也具有軍事職能。北京路都總管府,設留守兼本路兵馬都總管,執掌本路兵馬事。節鎮州作爲軍事要地,主要職責是鎮撫防禦、刺史諸軍,統領本州兵馬兼管本州政務*《金史》卷五七《百官志》三,1311—1312頁。。州刺史還總判本鎮兵馬之事,擁有統兵權*宋德金《金史》,人民出版社,2006年,190頁。。

二、 金代北京路地區的軍事鎮戍

金朝在擒獲天祚帝滅遼後,以南征伐宋爲基本國策,無暇擴張西北邊疆,未有餘力充分經略内、外蒙古諸遊牧部族。遂將契丹與諸羈縻部族安置於西北邊疆,把這一地區作爲防禦北方遊牧部族的一道屏障。北京路地區地處邊境與遊牧族交界,其所轄軍事鎮戍力量,除猛安謀克外,還包括乣軍等部族軍隊。

1. 乣軍的軍事鎮戍

所謂乣軍是指歸附金朝的契丹、奚及北方其他諸遊牧部族,意爲“雜户”、“雜類”,與漢語的番、夷、雜胡類似*蔡美彪《乣與乣軍之演變》,《遼金元史考索》,中華書局,2012年,213—247頁。。金朝利用乣軍戍守西北邊界,使之成爲抵擋覬覦金西北邊諸蒙古遊牧部族的一道防綫*箭内亘《關於兵制的研究》、《關於遼金時代的所謂乣軍》、《再論遼金時代的乣軍》,收入《蒙古史研究》;羽田亨《關於遼金時代的乣軍》,收入《羽田博士史學論文集·歷史篇》,京都同朋舍,1958年;陳述《乣軍史實論證》,《史學集刊》五;劉鳳翥《關於混入漢字中的契丹大字“乣”的讀音》,《民族語文》1979年第4期,263—267頁。。乣軍民族成分很複雜,主要包括契丹人、奚人、突厥人、蒙古人和党項諸部族。乣軍有三種組成形式: 部族(某些部族下屬也有乣)、諸乣、群牧。東北路招討司所轄迭剌部、唐古部、助魯部、烏魯古部、石壘部、萌古部、計魯部、孛特本部*《金史》卷四四《兵志》;《金史》卷二四《地理志》上所記部族名稱與此稍有差異。570頁。。從唐古、迭剌二部五乣户受到與猛安、謀克户相同待遇來看*《金史》卷四七《食貨志》牛頭税條記載:“(大定)十二年,尚書省奏:‘唐古部民舊同猛安謀克定税,其後改同州縣,履畝立税,頗以爲重,'遂命從舊制。”復於大定二十三年八月條記載,猛安謀克户口、田畝、牛具數調查統計表中,還列舉有迭剌、唐古二部五乣户的數字。《金史》卷四七《食貨志》,1063頁。,可能就是由他們組成的北方邊防軍*外山軍治《金代女真研究》,金啓孮譯,黑龍江人民出版社,1984年,415頁。。

關於諸部族與諸乣的具體情況大多失載,唯一留下記載的只有迭剌、唐古部二部五乣。據世宗大定二十三年(1183)七月統計:“迭剌、唐古二部五乣,户五千五百八十五,口十三萬七千五百四十四,内正口十一萬九千四百六十三,奴婢口一萬八千八十一。墾田萬六千二十四頃一十七畝,牛具五千六十六。”*《金史》卷四六《食貨志》一,1034—1035頁。則每部族内,有户二千七百九十三,口六萬八千七百七十二,内正口五萬九千七百三十二,奴婢口九千四十一。雖然乣軍具體人口失載,但“其他若助魯部族、烏魯古部族、石壘部族、萌骨部族、計魯部族、孛特本部族數皆稱是”*《金史》卷四四《兵志》,996頁。。由此可推測,北京路地區八部族,共有户二萬二千三百四十,口五十五萬一百七十六,内正口,四十七萬七千八百五十二,奴婢口七萬二千三百二十四。

據《金史》卷四四《兵志》記載: 東北路部族乣軍曰迭剌部,承安三年改爲土魯渾札石合節度使。曰唐古部,承安三年改爲部魯火札石合節度使。二部五乣,户五千五百八十五。承安三年(1198),迭剌部改爲土魯渾札石合節度使、唐古部改爲部魯火札石合節度使,意味着北京路地區内二部五乣地位的上升。諸部族設節度使,“統制各部,鎮撫諸軍”;諸乣設詳穩,“掌守戍邊堡”;節度使、詳穩,均係部族首領*《金史》卷五七《百官志》三,1329頁。。“故事,諸部族節度使及其僚屬多用乣人”*《金史》卷九四《完顔襄傳》,2087頁。。金朝後期也委任女真人。《金史》記載的唐古部族節度使的任職者有移剌毛得、完顔宗尹、烏延吾里補、獨吉義,只有移剌毛得是契丹人*程妮娜《東北史》,吉林大學出版社,2001年,202頁。。

明昌五年(1194)九月,“命上京等九路並諸抹及乣等處選軍三萬,俟來春調發,仍命諸路並北阻卜以六年夏會兵臨潢”*《金史》卷一〇《章宗紀》二,233頁。。引文中所言諸抹,即諸群牧。次年(1195)三月戊戌,“以北邊糧運,括群牧所、三招討司猛安謀克、隨乣及迭剌、唐古部諸抹、西京、太原官民駝五千充之”*《金史》卷一〇《章宗紀》二,235頁。。此處之迭剌、唐古部諸抹是指迭剌、唐古諸部族而言。章宗明昌年間爲進軍阻卜曾向北京路内迭剌、唐古諸部族徵集兵馬糧餉。

衛紹王大安三年(1211),蒙古軍進犯金朝西北邊境,泰州刺史術虎高琪率領三千乣軍屯駐中都通玄門外,後戍守鎮州(河北省延慶縣)*據《金史》卷一○六《術虎高琪傳》記載:“大安三年,累官泰州刺史,以乣軍三千屯通玄門外。未幾,升縉山縣爲鎮州,以高琪爲防禦使,權元帥右都監,所部乣軍賞賚有差。”《金史》卷一○六《術虎高琪傳》,2340頁。。金朝將部署在西北邊境抵禦北方諸遊牧部族的乣軍用於内地作戰,這就意味着金朝兵力異常衰弱。

在貞祐二年,宣宗遷汴前夕,曾經討論如何處置乣軍問題。有的臣僚主張將乣軍部署在平州(河北盧龍)地區,這項提議遭到乣軍首領術虎高琪的反對。移剌福僧亦上書:“爲今之計,惟先招徠乣人,選擇乣人舊有宿望雄辯者,諭以恩信。彼若内附,然後中都可復,遼東可通。”*《金史》卷一○四《移剌福僧傳》,2297頁。該建議根本無法實施,遂決定南遷。南遷途中,隊尾乣軍叛金返回中都,金廷招撫不果,乣軍歸降蒙古,充當蒙古軍的嚮導,參加了圍攻中都的戰鬥,乣軍也叛離金朝*箭内亘《關於遼金時代的乣軍》一文以《皇元聖武親征録》、《元史·太祖紀》、《金史·兵志》、《金史·術虎高琪傳》爲依據。。

2. 猛安謀克的軍事鎮戍

東北路招討司的軍事鎮戍力量除乣軍諸部族外,還包括大量猛安謀克户。這些猛安謀克户以女真人爲主,雜以契丹、奚等族人户。東北路招討司所轄駐軍分爲永屯軍和分番屯戍軍。所謂永屯軍是指“驅軍則國初所免遼人之奴婢,使屯守於泰州者也”*《金史》卷四四《兵志》,997頁。。所謂分番屯戍軍是指一般的戍邊軍隊,因“北邊之地,不堪耕種,不能長戍,故須番戍耳”*《金史》卷四四《兵志》,994頁。。

金初對軍事要地泰州大規模地集體移住猛安謀克,並派遣軍户駐守。據《金史》卷七一《婆盧火傳》記載:“天輔五年,摘取諸路猛安中萬餘家,屯田於泰州,婆盧火爲都統,賜耕牛五十。婆盧火舊居按出虎水,自是徙居泰州。而遣拾得、查端、阿理徒歡、奚撻罕等俱徙焉。”*《金史》卷七一《婆盧火傳》,1638頁。《金史》卷七三《宗雄傳》中也有關於猛安謀克移居泰州的記事:“徙萬餘家屯田泰州。”*《金史》卷七三《宗雄傳》,1679頁。世宗大定五年(1165)正月,世宗下令於泰州、臨潢邊界修築七十座邊堡,屯兵一萬三千兵士*《金史》卷六《世宗紀》,135頁。。這些屯戍軍多爲女真猛安謀克。

每遇戰事之時,除依賴招討司所屬軍事力量外,還大規模進行簽軍。承安三年(1198)“北方有警,命宗浩佩金虎符駐守泰州便宜從事”*《金史》卷九三《宗浩傳》,2073頁。。“朝廷發上京等路軍萬人”*《金史》卷九三《宗浩傳》,2073頁。由東北路招討司調遣。章宗時期,女真與阻卜發生戰爭。承安二年(1197)九月,章宗“遣官分詣上京、東京、北京、咸平、臨潢、西京等路招募漢軍,不足則簽補之”*《金史》卷一〇《章宗紀》二,242頁。。由於蒙古入侵,戰事頻仍,不得不到臨潢、北京地區募兵。

金代文獻並未明確記載東北路招討司具體包括哪些猛安謀克。見於《金史》記載的東北路招討司下包括烏連苦河猛安*《金史》卷一○四《移剌福僧傳》,2296頁。和按出虎割里罕猛安*《金史》卷一二二《蒲察婁室傳》,2669頁。。

猛安謀克名稱文 獻 出 處數 量烏連苦河猛安 《金史》卷一〇四《移剌福僧傳》1按出虎割里罕猛安《金史》卷一二二《蒲察婁室傳》1

3. 北京路地區駐軍的薪餉

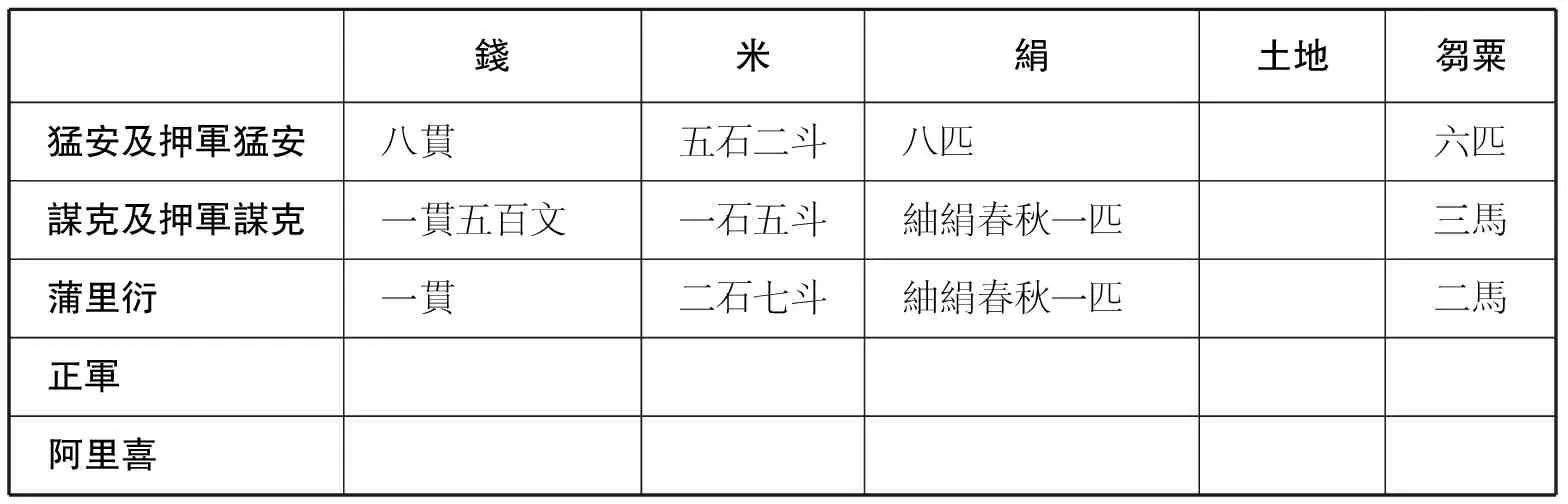

東北路招討司内所轄猛安謀克與乣軍爲戍守邊境常備軍,其薪俸高於一般世襲女真猛安謀克,相當於女真屯戍軍的標準待遇。就常備軍的薪餉而言,女真人享有特殊的優遇,契丹、奚及其他諸部族軍士薪俸低微,民族間不平等地位顯得更爲突出。據《金史》卷四四《兵志》記載:

緣邊駐扎捉殺軍,猛安,月給錢六貫、米一石八斗、五馬芻粟;謀克,錢四貫、米一石二斗、三馬芻粟;蒲輦,錢二貫、米六斗、二馬芻粟;正軍,錢一貫五百文、米四斗、一馬芻粟;阿里喜、隨色人,錢一貫、米四斗、一馬芻粟。

奚軍、謀克,錢一貫五百文、米一石五斗、紬絹春秋各一匹、給三馬料;蒲輦,錢一貫、米二石七斗、紬絹同上,給二馬料。

北邊臨潢等處。永屯駐軍,千户,錢八貫、米五石二斗、絹八匹、飼馬六匹;步軍飼兩馬、地五頃;謀克,錢六貫、米二石八斗、絹六匹、飼五馬、地四頃;蒲輦,錢四貫、米一石七斗、絹五匹、飼四馬、地三頃;正軍,錢二貫、米一石四斗五升、絹四匹、飼兩馬、絹十五兩、地二頃;阿里喜,錢一貫五百文、米七斗、絹三匹、綿十兩、地一頃。

上番漢軍,千户,月給錢三貫、糧四石、絹八匹、飼四馬;謀克,錢二貫五百文、糧一石、絹六匹、飼二馬;正軍,錢二貫、米九斗五升、絹四匹。

上京路永屯駐軍,所除授千户,月給錢粟十五貫石、絹十匹、綿二十兩、飼三馬;謀克,錢六貫、米二石八斗、絹六匹、飼二馬;正軍,月支錢二貫五百文、米一石二斗、絹四匹、綿十五兩、飼一馬;阿里喜、隨色人,錢二貫、米一石二斗、絹四匹、綿十五兩。

上述史料記載了北邊臨潢等處永屯駐軍、緣邊駐扎捉殺軍、上京路永屯駐軍等所屬猛安謀克的薪餉情況。按《金史》卷四四《兵志》“兵制條”記載,大定十七年(1177)始設置北邊臨潢等處永屯軍,由於蒙古入侵,永屯軍無法繼續屯駐,至衛紹王末宣宗初年廢止。永屯軍薪餉一定是在此期間規定的。上述所引薪餉數額記於章宗承安四年(1199)條下,外山軍治認爲,作爲常備軍的猛安謀克薪俸,可能是在實行募兵法的章宗時代規定的*外山軍治《金代女真研究》,金啓孮譯,411頁。。

兹將常備軍猛安謀克薪俸情況列清單如下:

北京路内臨潢等永屯駐軍猛安謀克薪俸

緣邊駐扎捉殺軍猛安謀克薪俸

奚軍猛安謀克薪俸*從列表中得知,臨潢等永屯駐軍、上京路永屯駐軍、河南陝西山東路統軍司謀克的薪餉幾乎相同,據此推測奚軍猛安的薪餉大致與臨潢等永屯駐軍、河南陝西山東路統軍司相同。

上京路永屯駐軍猛安謀克薪俸

從以上列表中可以看出,北邊臨潢等處永屯駐軍(包括東北路招討司所轄駐軍)、緣邊駐扎捉殺軍(包括唐古、迭剌二部五乣邊防軍)與上京路永屯駐軍、奚軍、上番漢軍在薪餉上存在級差。引文中記載:“緣邊駐扎捉殺軍,猛安,月給錢六貫。”“上京路永屯駐軍……月給錢粟十五貫石”。從“月給”字樣可以看出,當時的薪俸規定均爲月薪。

北邊臨潢等處永屯駐軍猛安的薪餉與河南陝西山東統軍司所屬猛安的薪餉是錢八貫,米五石二斗,絹八匹,六馬芻粟,有土地五頃。而北邊臨潢等處永屯駐軍的任務是防衛漠北蒙古諸遊牧部族,所以在薪餉方面有土地一項。錢粟一項,低於上京路永屯駐軍所屬猛安錢粟十五貫石。芻粟一項,高於上京路永屯駐軍芻粟三馬,大概是由於上京路永屯駐軍需用軍馬數目少的緣故。另,上京路永屯駐軍特别有綿二十兩。

從列表中得知,臨潢等永屯駐軍、上京路永屯駐軍的薪餉幾乎相同,據此推測奚軍猛安的薪餉大致與臨潢等永屯駐軍、河南陝西山東路統軍司相同。北邊臨潢等處永屯駐軍猛安薪餉高於緣邊駐扎捉殺軍,與一般世襲猛安薪餉相比較*《金史》卷五八《百官志》“百官俸給”條記載:“猛安,錢粟四十八貫石,餘皆無。烏魯古使,同,無職田。大定二十年,詔猛安謀克俸給,令運司折支銀絹。省臣議:‘若估粟折支,各路運司儲積多寡不均,宜令依舊支請牛頭税粟。如遇凶年盡貸與民。其俸則於錢多路府支放,錢少則支銀絹,亦未晚也。’從之。……謀克,錢粟二十貫石,餘皆無。喬家部族都鈐轄,無職田。”猛安只顧錢、粟四十八貫、石;謀克只顧二十貫、石;猛安、謀克均無職田。猛安四十八貫、石,謀克二十貫、石,均爲年俸。《金史》卷五八《百官志》,1341—1342頁。,前者月薪八貫,後者年俸四十八貫石,折合月薪爲四貫石。由此看來戍守臨潢等處邊境常備軍猛安的薪餉較一般猛安高二倍。上京路永屯駐軍猛安薪餉甚至接近一般猛安薪俸的四倍。

北邊臨潢等處永屯駐軍謀克薪俸與上京路永屯駐軍的薪俸幾乎相同。此處常備軍謀克的薪俸要高於一般謀克。一般世襲謀克年俸二十貫石,折合月俸爲1.66貫石。緣邊駐扎捉殺軍謀克薪俸四貫。北邊臨潢等處永屯駐軍謀克薪俸六貫,相當於一般謀克薪俸的五倍强。奚軍謀克薪俸最低,爲一貫五百文,較接近一般謀克薪俸。

北邊臨潢等處永屯駐軍所屬蒲里衍薪俸爲四貫,相當於緣邊駐扎捉殺軍和奚軍所屬蒲里衍薪俸的二倍。造成這種差異的主要原因可能在於北邊臨潢等處永屯駐軍均由女真人組成,肩負戍守邊防的重任,所以給予三頃土地,留作屯田之用。緣邊駐扎捉殺軍多爲唐古、迭剌二部五乣組成,所以纔會在待遇上存在如此大的差異。

正軍在級别上不同於猛安、謀克和蒲里衍,爲低級軍人,其薪俸的規定一般保持在能夠維持基本生活水準的範圍,從整體上看幾乎與北邊臨潢等處永屯駐軍所屬正軍薪俸相同,均爲錢二貫。緣邊駐扎捉殺軍與上京路永屯駐軍正軍薪俸相等,爲錢二貫五百。其中,北邊臨潢等處永屯駐軍所屬正軍薪俸有土地二頃。臨潢等處永屯駐軍所屬阿里喜薪俸爲一貫五百,低於上京路永屯駐軍阿里喜薪俸五百文。北邊臨潢等處永屯駐軍所屬阿里喜薪俸有土地一頃。

總體説來,戍守邊境常備軍的猛安謀克薪俸高於一般世襲女真猛安謀克。北方臨潢等處永屯駐軍的薪俸待遇,可以視爲女真軍士的標準待遇。惟有上京路永屯駐軍所屬猛安謀克的薪餉最高。

三、 金代北京路地區與金界壕外的互動關係

金朝建立後,並未對原遼朝統治下諸遊牧部族建立有效的統治。爲鞏固金朝西北邊境安全,有效控制蒙古諸部,女真統治者通過征伐、招撫、設置榷場諸多舉措,在一定程度上實現了控制蒙古諸部,穩定了金朝西北邊境。

北京路地區地處西北邊陲,是金朝重要的軍事重鎮,與蒙古諸部的交流互動較多。女真統治者爲保持邊防安定,經濟上控制北方諸部族,以金界壕爲界與北方諸部族進行榷場貿易。

《金史·地理志》上載: 北京路慶州下轄朔平縣,“有榷場務”*《金史》卷二四《地理志》上,562頁。。《金史》卷五七《百官志》三諸路總管府下,只有臨潢府設有通事一人,小部落通事一人。所謂通事,是指那些能夠熟悉鄰近部族語言的翻譯,即疏通内外關係的辦事人員。慶州所轄朔平縣爲臨潢府境内靠近邊地的城鎮,所以纔會設置榷場和通事*賈敬顔《從金朝的北征、界壕、榷場和宴賜看蒙古的興起》,《元史及北方民族史研究集刊》1985年第9期,16頁。。《金史·宗寧傳》:“其鎮臨潢,鄰國有警,宗寧聞知乏糧,即出倉粟,令以牛易之,敵知得粟,即遁去。邊人以窩斡亂後,苦無牛,宗寧復令民入粟易牛,既而民得牛而倉粟倍於舊,其經畫如此。”*《金史》卷七三《宗寧傳》,1677頁。從上述引文中透露的信息表明當時在北京路邊境地區可能存在榷場貿易。

《金史》中常常將金蒙間的戰事含混地稱爲“北征”、“北巡”、“巡邊”等等,對於所討何部及各部落具體事宜則略而不談。據《完顔希尹神道碑》記載,碑文(碑陰)記“尚書左丞相兼侍中,加開府儀同三司,監軍仍舊,萌古斯擾邊,王(貞憲王完顔希尹)偕太師宗磐奉詔往征之”*徐炳昶《校金完顔希尹神道碑書後》,《史學集刊》1936年第1期,3—18頁。。按《金史·熙宗紀》所載,太宗天會十三年(1135)十一月,完顔希尹被封爲“尚書左丞相兼侍中”*《金史》卷四《熙宗紀》,70頁。。碑陰第6行復有希尹左遷興中尹的記述,檢閲《金史》得知,此事繫於金熙宗天眷二年(1139)正月*《金史》卷四《熙宗紀》,73頁。。由此可見,早在太宗天會十三年至熙宗天眷二年之間,金朝就派遣重兵征討蒙古諸部。

關於熙宗時期金朝與蒙古諸部關係問題,《金史·烏林答暉傳》中有這樣一段記載:“天眷初,充護衛,以捕宗磐、宗雋功授忠勇校尉,遷明威將軍。從宗弼北征,遷廣威將軍。”*《金史》卷一二○《烏林答暉傳》,2620頁。宗磐作爲太宗嫡長子因未能繼承大統,陰與宗雋共謀,事敗伏誅,此事發生於熙宗天眷二年(1139)七月,據此可以肯定烏林答暉跟隨宗弼北征蒙古諸部一事確在天眷二年之後。又《金史·完顔襄傳》中提到其“父阿魯帶,皇統初北伐有功,拜參知政事”*《金史》卷九四《完顔襄傳》,2085頁。。鑒於蒙古諸部大肆擾邊及形勢所迫,金熙宗不得不派遣宗弼、烏林答暉、阿魯帶這樣的重臣武將率兵討伐屢犯邊境的蒙古諸部。

經過熙宗時期對蒙古諸部征討後,至海陵時期北方邊境雖獲得了短暫的和平安寧,但蒙古諸部仍時有擾邊行爲。關涉此事,《金史·李通傳》有相關記載:“宋遣使賀遷都,海陵使韓汝嘉就境上止之曰:‘朕始至此,比聞北方小警,欲復歸中都,無庸來賀。’宋使乃還。”*《金史》卷一二九《李通傳》,2784—2785頁。爲防止宋使窺探金國内情,遂以北方邊患爲由拒絶宋使入境朝賀。所謂“北方小警”多半是指蒙古草原諸遊牧部族入侵北境一事。

金世宗統治時期,蒙古諸遊牧部落仍屢有騷擾邊境的現象。通過南宋人的記録似乎能夠尋找到一些金、蒙間關係的信息。南宋趙珙1221年後寫成的《蒙韃備録》載:“金虜大定間,燕京及契丹地有謡言云:‘韃靼來,韃靼去,趕得官家没去處。’葛酋雍宛轉聞之,驚曰:‘必是韃人爲我國患,’乃下令極於窮荒,出兵剿之。每三歲遣兵向北剿殺,謂之‘減丁’。”*王國維《蒙韃備録箋證·征伐》,收入《王國維遺書》,上海書店出版社,1983年,14頁。“三年減丁”政策的真實性學界一直存有爭議*正如王國維先生所指出的:“案此事正史絶無記載,惟《世宗紀》書大定七年(1167)閏七月甲戌,詔遣秘書監移剌子敬經略北邊。又十年八月壬申,遣參知政事宗敍北巡。十年之役既緣蒙古,則七年之役當有相同。二役相去適三年,每三歲減丁之説,殆由此傳訛。”參見賈敬顔訂補,王國維《蒙古考》,收入《遼金時代蒙古考》,内蒙古自治區文史研究館,1984年,29頁。。無論“三年減丁”真實與否,卻可透露出世宗時期,金朝與蒙古之間脆弱敏感的緊張關係。

世宗統治期間阻卜(蒙古)諸部相繼歸附金朝,諸部首領接受金朝的封號,定期納貢、應調出征及戍守邊境。但諸蒙古部族歸附金朝的時間不盡一致,其中弘吉剌、塔塔尔部最爲接近邊塞,歸附時間自然早些,與金朝的關係也更爲密切;居於阿尔泰山南北的乃蠻部直至大定十五年(1175)方歸附金朝,並上交西遼頒發的牌印*李桂芝《遼金簡史》,福建人民出版社,1996年,285頁。。世宗時克烈部長汪罕、汪古部白厮波、蒙古部鐵木真等都被金朝册封過官爵。爲了更加有效地實現對草原各遊牧部落的羈縻統治,金朝在對蒙古諸部出兵征討的同時增築了金界壕。

1980年北京出土的《烏古論元忠墓誌》記載:“大定十五年,達靼款(塞?)貢獻,詔公往領之。”*北京市文物工作隊《北京金墓發掘簡報》附録,《北京文物與考古》1輯,北京市文物研究所,1983年,70頁。今本《金史·世宗本紀》脱去大定十五年一頁,此事不見史載*《金史》卷七《世宗紀》,162頁。。《金史·烏古論元忠傳》云:“(大定)十五年,北邊進獻,命元忠往受之。”*《金史》卷一二○《烏古論元忠傳》,2624頁。墓誌中的“達靼”被有意改爲“北邊”。這顯然是元朝史官刻意回避蒙元早期歷史的實證,但也從另一個側面説明,北京路地區與金界壕外存在交流互動。

章宗以皇太孫繼承帝位後,仍承襲其祖父金世宗的施政方略。針對北方蒙古諸遊牧部族頻頻入侵擾邊行徑進行了有力的回擊,女真統治者除主動出擊興安嶺以西地區,依恃武力鎮壓侵擾北疆的蒙古諸部族外,不惜耗費大量的人力、物力在北方邊境大規模修築界壕以抵禦蒙古兵鋒。

明昌三年(1192)四月戊午,章宗再度召集百官廷議共同商討大規模開築界壕防禦蒙古諸遊牧部族入侵一事。五月“癸酉,罷北邊開壕之役”。明昌五年(1194)二月癸丑,“命宣徽使移刺敏、户部主事赤盞實理哥相視北邊營屯,經畫長久之計。……(九月)甲申,命上京等九路並諸抹及糺等處選軍三萬,俟來春調發,仍命諸路並北阻卜以六年夏會兵臨潢”*《金史》卷一〇《章宗紀》,231—233頁。。從章宗明昌五年九月甲申(27日)的記載來看,北阻卜能夠欣然出兵與金軍協同作戰,表明是年北阻卜已臣屬金朝處於羈縻統治之下。阻卜的歸附朝貢態度並非一成不變,其背叛意味着金朝對北方遊牧部族羈縻政策的失敗,金朝爲此罷免了負有直接責任的夾谷清臣,爲應付新的事態由右丞相完顔襄帶領行省事。史載:“時左丞相夾谷清臣北禦邊,措畫乖方,屬邊事急,命襄代將其衆,佩金牌,便宜從事。”*《金史》卷九四《完顔襄傳》,2088頁。

明昌六年(1195)十一月,受命領行省事的完顔襄自中都前往臨潢,在完顔襄任職期間,北京、臨潢之間發生起義,“時胡里乣亦叛,嘯聚北京、臨潢之間。襄至,遣人招之,即降,遂屯臨潢”。廣吉剌部鄰近大鹽泊,此次出兵主要是針對廣吉剌部,完顔襄很快平息了起義,率領大軍屯駐於臨潢,同年十二月,率領駙馬都尉僕散揆等揮師進軍大鹽泊。據《金史·章宗紀》承安元年(1196)正月條記載:“大鹽濼群牧使移剌睹等爲廣吉剌部兵所敗,死之。”*《金史》卷一〇《章宗紀》,238頁。《金史·完顔安國傳》也將此事繫於章宗承安元年:“承安元年,大鹽濼之戰,殺獲甚衆。”*《金史》卷九四《完顔安國傳》,2094頁。可見西北大鹽泊戰事自明昌六年一直持續至承安元年初。

《金史·完顔襄傳》在先記述完顔襄駐屯臨潢事後,接着寫道:“頃之,出師大鹽濼,復遣右衛將軍完顔充進軍斡魯速城,欲屯守,俟隙進兵。繪圖以聞,議者異同,即召面論,厚賜遣還。”*《金史》卷九四《完顔襄傳》,2088頁。完顔襄取勝後隨即由大鹽濼班師臨潢,派遣完顔充進軍斡魯速城,然後入朝請奏。章宗本紀承安元年(1196)二月條對此事亦有記載:“丁卯(17日),右丞相襄、左丞衡至自軍前。己巳(19日),覆命還軍。”使我們詳細了解完顔襄離軍入朝請奏的具體時間。承安三年(1198)二月,北阻卜部長斜出歸附金朝。金朝利用斜出内附的機會,對北邊進行了徹底的經略。

結語

北京路地區位於金朝西北邊境地區,是防禦蒙古草原的軍事重鎮。女真統治者於臨潢、泰州屯戍重兵防禦蒙古高原諸部侵擾,管領邊境地帶諸部族。先後設置了東北路招討司及臨時性行省等地方軍事行政機構管理邊境地方軍政事務。東北路招討司主要負責管理、鎮撫女真猛安謀克及周邊地區的契丹、奚等諸遊牧部族。章宗時期在泰州、臨潢、大定府地區設置臨時軍事性行省,負責戍守指揮具體軍事運作。金代北京路地處邊境與遊牧族交界,其所轄軍事鎮戍力量,除猛安謀克外,還包括乣軍等部族軍隊。女真統治者在北京路地區實施的軍事防禦舉措對鎮守西北邊陲,保障邊防安全、開發北疆等方面發揮了重要作用。女真統治者爲在政治上保持邊防安定,經濟上控制北方諸部族,在金界壕邊界地區與北方諸部族進行交流互動實行榷場貿易,一定程度上起到了控制蒙古諸部,穩定金朝北部邊疆的作用。