目标、效率与农业经营方式选择

2016-05-14肖娥芳祁春节

肖娥芳 祁春节

摘要:任何一种农业经营方式都有其相应的制度目标,只有在既定的交易环境约束下实现了不同利益集团目标激励相容的农业经营方式才是有效率的。本文从新制度经济学的视角,对农业经营方式选择和变迁的根本原因进行了理论分析和模型分析,并给出了一个最优农业经营方式选择的评价标准。研究表明:主导利益集团偏好、农地产权结构和交易环境对农业经营方式的选择具有重要影响;一个最优的农业经营方式应是与农业自身特性相容、与交易环境相容,且与主导利益集团和非主导利益集团的目标激励相容。因此,未来我国应逐步放松对农地产权的管制,以实现国家、农户等不同相关利益集团目标的激励相容。

关键词:农业经营方式;新制度经济学;制度目标;利益集团;农地产权

中图分类号:F3013文献标识码:A文章编号:1000176X(2016)04011806

效率是任何一项经济制度安排都无法回避的永恒主题。农业经营方式作为一项旨在约束、激励和保护农业生产相关利益主体行为的制度安排也不例外。而任何制度安排都有其特定的目标,离开制度目标来讨论效率是没有意义的。因此,农业经营方式的效率与目标是两个相辅相成的命题,一直以来备受学界关注。

一、文献回顾与述评

在国外,舒尔茨[1]对传统农业生产经营方式及其效率的改进问题进行了系统而深入的分析。随后,速水佑次郎和拉坦[2]提出了著名的“诱致性创新与资源替代论”。他们认为现代农业技术进步推动了农业生产效率的持续性增长,而农业生产效率的提升又推动了现代农业这一类生产方式的发展;一个国家应依自身资源禀赋状况来确定该选择哪种技术进步的方式发展农业。Gruyter[3]对西方发达国家和地区的农业经营方式一直为家庭农场所主宰的原因进行了系统分析。Eicher 和Staatz[4]认为小规模农业运营方式更为有效。Tripp[5]在对国际农业近五十年来的发展状况进行系统分析的基础上,提出了未来农业发展方式朝可持续发展的新方向进行战略转型的思路。Cleveland[6]指出,为了有效地平衡人类所面临的食物需求与环境影响两方面的问题,未来应选择兼有传统小规模农业与现代农业科学技术两方面优势的农业经营方式。

在国内,关于农业生产经营方式与效率的相关研究起步相对较晚,早期的研究多集中于对农业经营方式变革原因的探讨。如于金富[7]认为,制度性缺陷和落后的小农生产方式是导致我国“三农问题”的根源。故而,变革农业生产经营方式是缓解“三农”问题的必然选择。柯炳生[8]认为发展现代农业生产方式具有保障农产品供给的数量与质量、促进农民增收、维持生态平衡等目标。而要发展现代农业,实现农业经营方式和生产力的现代化变革是最根本的途径[9]。然而,现代农业经营方式是一系列比传统农业经营方式更为有效率的农业经营方式的集合,按照各种不同的标准,可分成不同的类型。如按照经营主体规模的大小,可分为小规模农户、适度规模家庭农场、种养大户和大规模农业企业等;按照农业生产要素的使用方式可分为粗放型和集约型等。随之而来的,是关于到底哪种方式更为有效率以及未来我国农业经营方式选择方向的探讨。李远东[10]认为,农场制经营是比小农户式的生产作业更为有效的农业经营方式。李谷成等[11]对小规模的农业运营方式是否更为有效进行了验证,得到了否定的结论。秦艳梅[12]指出有机生产方式是我国减少温室气体排放的合理选择。李忠斌等[13]认为,农业的发展在很大程度上取决于农业生产经营方式,应通过信息化来改造和提升我们的传统农业。王珊珊和张广胜[14]指出,面对碳排放而导致的全球变暖问题,未来我国应选择低碳农业生产方式。

通过国内外已有研究的梳理,不难发现,现有关于农业经营方式的研究主要集中在农业经营方式变革的原因、变革的路径或方向、农业生产方式的效率评价及比较等方面。一个已基本形成的共识就是,追求更高的效率是农业经营方式变革的主要原因。这些都是本研究值得倚靠的重要理论基础,但仍有一些值得进一步探讨的问题。如由于任何一种农业经营方式都会涉及到不同的相关利益集团,不同利益集团的目标一般都不同,而这又势必导致在不同的目标要求下农业生产方式选择的路径模式或方向上的差异。那么,到底什么样的农业经营方式是最优的?哪些因素对农业经营方式的选择起决定性作用?这种最优的农业经营方式与经济、社会、生态、环境,特别是“人”的关系是怎样的?为什么历史上会出现一些无效的农业生产方式,且会在一定时空范围内长期存在?已有的研究对此探讨不多,更缺乏利用新制度经济学理论来进行的分析。正因如此,本文试图从新制度经济学视角,来分析探讨经营目标对农业经营方式选择及其效率的影响,并提出一个最优农业经营方式选择的标准,以期丰富相关理论,为未来的相关研究做出一些有价值的参考。

二、目标、效率与农业经营方式:一个理论分析框架

(一)效率与目标

1 效率的概念界定

效率问题一直是经济学领域研究的焦点,相关的定义也较多,但由于研究视角等的差异,至今尚无统一的定义。一个在主流经济学中最获认同的效率观点即为帕累托效率标准,这一标准常被用于评价经济体系的效率。这个基本观点认为:如果一个经济被视为功能良好的,那么,给定由它所决定的资源分配,我们不能用一种导致帕累托改进的方式来再分配资源,即社会福利将达到最大化[15]。在新制度经济学中,这种效率意味着交易费用的节省。鉴于帕累托最优效率标准难以实现,即要在不减少一部分行为主体福利的情况下,同时增加另外一部分人的福利是几乎不可能的[16]。本文将遵循目前一般所采用的效率标准——“希克斯”效率标准来进行后面的分析,即若制度变革在降低一部分人福利的同时,也增加了另外一部分人的福利,且增加的这部分福利远大于降低的那部分福利,从而使得整个社会的总福利增加,则这种制度变革就是有效率的。

2 农业经营方式的效率与目标

效率总是与一定的目标相联系,讨论农业经营方式的效率离不开其特定的制度目标。梳理世界农业发展的历史,可将农业经营方式的制度目标大致分为以下三类:一是农地分配的“公平”——实现“耕者有其田”。如,我国建国初期的人民公社制度,将所有的农地都收归国有,然后再公平地分配给所有农民。再如美国独立初期的“把土地赠送给真正有需要的人”制度等。二是“效率”——促进农业生产经济绩效的最大化,以便为工业生产和发展提供更多的农业生产剩余支撑及物质原材料基础。如从人民公社过渡到农业生产的家庭联产承包责任制,在一定时期内极大地促进了农业生产的发展,不仅为工业生产提供了较多的物质生产剩余支撑,更创造了令世界瞩目的农业生产绩效[17]。三是“兼顾公平与效率”——促进经济、社会、人与自然环境等多方面目标的协调发展。目前,美、欧、日、韩等世界发达国家,以及我国农业的发展都已经或正在努力地朝此方向转型。显然,在不同的时空环境及农业生产发展阶段,农地经营方式的目标不同,表现出的目标效率也呈现出较大差异。从制度变迁的角度讲,任何一次农业经营方式变迁及新方式的产生过程,都是追求不同目标效率最大化的产物;同时也是一次不同利益集团之间相互博弈,最终导致社会总福利在相关利益集团之间重新分配的过程。那么,就一种农业生产方式来说,到底对什么目标最有效率?到底对哪些人——即利益集团最有效率?

(二)农业经营方式效率的决定性因素

1 偏好

任何一种制度安排,都是由立法者、政治企业家和经济学家等有意识地设计和选择的结果[18]。现实生活中,常常可以看见为实现相同目标而采取不同农业经营方式的例子;或者纵然农业经营方式相似,发展模式和效率却大相径庭。如为实现农业的增产增效,我国与美国等发达国家采取了绝然不同的农地产权制度。同样是以家庭农场为主导的农业经营方式,美国、欧洲和日韩的发展路径模式却迥异。已有的研究多将上述现象出现的原因归结为因观念或偏好的差异而引致的制度安排选择及路径发展差异。因为“理性的文化信仰”将决定相关利益集团在博弈中的最优策略选择,进而决定社会生产组织方式及制度的选择[19]。由于制度总是由相关主导利益集团在特定的制度环境下为满足自身特定目标所制定,因此,农业经营方式抉择的实质是农业经营的主导利益集团基于自身偏好的特定目标而寻求自身效率最大化的产物。依North[20]的观点,主导利益集团作为一个追求自身偏好目标效率最大化的垄断者,在规定和保护产权、追求自身绩效最大化的过程中,必然面临着竞争及交易成本约束。在竞争性约束下,主导利益集团所选择的农业经营方式的有效程度与其所受竞争对手——非主导利益集团的威胁强度正相关,来自竞争对手的威胁强度越强,则主导利益集团所拥有的自由度越小,越倾向于提供对非主导利益集团更为有效的农地产权制度安排。而由于交易成本的存在,主导利益集团常常会为了降低交易成本而规定无效率的产权制度,进而选择资源配置效率不高、而自身偏好的特定目标效用最大化的农业经营方式。撇开交易环境暂不讨论,这正是历史上为何会有一些无效的农业经营方式出现,并在一段相当长的时期内存在的重要原因。如1978年以前我国实行的人民公社制度,旨在为国家工业化提供尽可能多的生产剩余,单从这一目标来看,颇有效率。实际上却是以严重窃取农民的劳动生产剩余,最终导致农业生产效率低下为代价的。据李溦[21]等的测算,单是1980年一年,农业劳动力人均为工业提供的农业生产剩余量就已经达到1236元,而同期农业全要素生产率只有834%。

2 农地产权结构

产权是行为主体配置资源的一系列权利束,其核心是剩余索取权和剩余控制权。Demsetz[22]指出,将“外部性内部化”,减少交易成本,提升效率是产权的基本功能。故而,任何一项经济体制的转轨,都是一个产权管制不断放松、进而寻求获得剩余索取权和剩余控制权最大化(即其权利租金最大化)的过程[23]。农地是农业经营方式这一制度安排中最重要的因素,不同的农业经营方式对应着不同的农地产权结构,进而也决定着社会福利在农业经营相关利益集团中的分配状态。作为“理性经济人”的相关利益集团主要通过生产性努力——以创造社会福利为目标和分配性努力——以获取他人创造的福利为目标,来实现农地生产的剩余索取权和剩余控制权的权利租金最大化。其中,对于非主导利益集团(如一般的农民等)来说,主要通过生产性努力来使得社会总福利增加,同时也实现自身收益的最大化。而对于主导利益集团(如国家等)来说,主要通过分配性努力来尽可能地获取他人的社会福利。由于效率的提升必然意味着整个社会福利的改进,故为提升农业生产经营的总效率,必须给予生产性努力足够的正向激励,同时在一定程度上抑制分配性努力。而这就需要对农地产权结构进行清晰界定,并适当地降低农地产权的管制程度。

3交易环境

一般而言,与农业经营方式相关的交易环境主要包括资源禀赋环境、制度环境和市场环境等[24]。其中,资源禀赋环境主要指的是农业生产经营的土地、劳动力、农业科技、资本和水电基础设施等要素的分布以及综合配置状况;制度环境主要指涉农相关法律、政策的完善程度、政府对农业的支持方向(掠夺还是扶持)、支持(或掠夺)的力度、广度和信度等;市场环境主要包括农业生产的社会化服务体系的完善程度、农产品的市场需求结构、市场价格和运输成本等。由于制度环境、市场环境的成熟程度及农业经营方式的内部产权结构安排之间的相容程度决定了其所能够对农业生产相关利益主体所提供的正向激励的大小;而由农业资源禀赋状况、农产品的自然特征等所决定的其对农业生产相关利益主体“努力”程度和“报酬”的计量能力计量能力是指对劳动者的努力进行考核、计量和定价的方式。它决定了从事农业生产的努力程度、报酬与生产率之间关系紧密程度。计量能力越强,则农业生产的效率越高。的高低,共同决定了农业生产内部的交易费用,进而对效率产生影响。因此,农业经营方式与交易环境的相容程度是决定其效率的关键。但这种相容程度并非一成不变,而会随着时空环境而发生改变。故而历史上任何一次农业生产运营方式变迁和选择的过程,都是二者之间相容程度表现出:“相容—不太相容—不相容而导致农业生产方式变迁—相容”的循环更替。

三、目标、效率与农业经营方式:模型分析

如前讨论,一种农业经营方式的效率主要受与之相关的主导利益集团的偏好、农地产权结构和交易环境等因素的影响。且主导利益集团基于寻求自身偏好的特定目标效率的最大化来设计、制定或选择农业经营方式,并通过农地产权结构安排及其衍生的农地产权管制程度来实现对其他非主导利益集团——主要是农户等的剩余索取权和分配权的控制,进而影响各利益集团的生产性努力和分配性努力的程度,最终影响该种农业生产方式的效率。下面结合效用理论以及福利经济学的相关知识来进行模型分析和讨论。

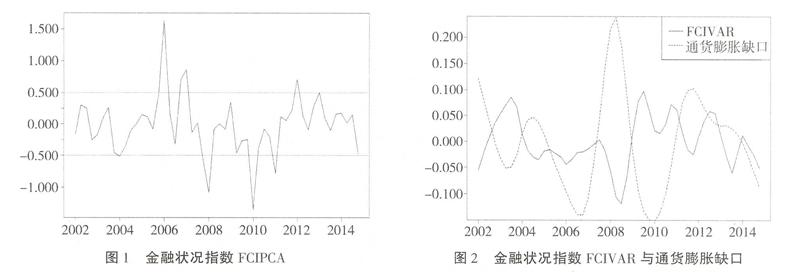

假定:(1)处在一定时空环境下的农地总规模为Q,且在一段时期内保持不变。其中,用于农业生产经营目标的农地规模为Q1,用于其他目标的农地规模为Q2,经过E2点的农地生产可能性曲线凹向原点。(2)主导利益集团所偏好的农地经营目标,主要包括旨在提高农业生产经营绩效的目标O1,和旨在提升农业经济绩效、维护生态平衡、协调人与自然的可持续发展等其他方面需要的目标O2。由于农地总规模有限,这两类农地经营目标之间是有冲突的。(3)由上述两种不同目标安排所决定的反映一定时期内总效用的无差异曲线U由O1和O2所决定,其相应的社会福利函数可以表示为:W=U(O1,O2),如图1所示。

图1不同目标安排下农地经营效率的决定

假定技术、劳动等其他要素等资源禀赋环境、市场环境和制度环境等均在一段时期内保持不变。则由图1分析可知:

首先,当主导利益集团偏好的目标为提升农业生产绩效时,用于农业目标的农地规模有扩大的激励和趋势,在这种情况下,不仅农户有通过增加其经营性努力来使得自身效用最大化的动力和经济激励,同时处在主导利益集团地位的国家也有通过增加对农地的产权管制(如增加农业税等)等分配性努力来获得自身剩余索取权或分配权最大化的动机。而这又势必会在一定程度上抑制农业的生产性努力,导致整个社会的福利下降,如图1中的U1所示。

其次,当主导利益集偏好农地经营目标主要为其他目标(如保护环境,而农产品则主要依靠进口等)时,此时用于农业目标的农地规模极小,农户从事农业经营的经济激励严重降低,国家对农业生产剩余索取权的权利租金急剧降低,进而引发财政或经济危机,此时,总效用为较低的U3。

再次,现实中,国家为了维护国家机器的运行,一般是不会让第二种情况出现的。因此,一般而言,主导利益集团所偏好的农地经营目标土地安排总是在E1和E3之间的农地生产可能性曲线上移动。通过由在O1与O2等不同目标安排下的农地经营方式所决定的农地产权制度安排,进而产权管制程度,来平衡主导利益集团的分配性努力效率和农户等非主导利益集团的经营性努力效率,以期最终实现社会总福利的增加,如达到比U1和U3所代表的效率都要高的E2。

最后,由E3到E1,无论是主导利益集团,还是非主导利益集团,其效率都得到了提升。故从原始的自给自足(大致可以被认定为以维持生态环境为主的农业经营方式目标)到奴隶制、封建制及各国解放后的“耕者有其田”时代,农业生产的总效率(社会总福利)由于经营性努力的不断增加,其长期趋势主要表现为递增。然而由于主导利益集团分配性努力最大化的目标对非主导利益集团经营性努力的抑制,导致农业生产的总效率到达一定阶段后停滞不前,甚至还会出现下降。如我国的家庭联产承包责任制的实施过程正是这种现象的最好说明。因此,为了实现社会福利最大化,即提升农地经营总效率,应选择能够适度抑制分配性努力,而激励生产性努力的多目标农业经营方式。

四、最优农业经营方式的抉择

那么,到底什么样的农业经营方式是最优的?结合前面讨论,笔者认为,最优农业经营方式的选择,应遵循以下标准:

首先,应与农业自身特性相容。一种优秀的农业经营方式首先应该是能够与农业的这些自身特性高度相容的。这意味着:其一,应具备灵活性,能够满足农业生产的季节性、地域性等多样化的要求;且规模适度。其二,应有利于节约农产品流通过程中的交易费用,提高流通效率;还应拥有良好的风险管理与化解能力,以稳定农业经营的收益预期,赋予农业生产经营长期投资的正向激励。其三,应赋予相关行为主体有效的行为约束和激励机制,并通过严格的交易规则制定来防止农产品质量安全问题、投机等败德行为的发生。

其次,应与交易环境相容。如前所述,制度环境与农业经营方式的相容程度决定了农业经营方式的效率,二者之间的相容程度越高,则该种农业经营方式的效率越高。但是,由于交易环境不是一成不变的,而是随着时空和环境发生变化的,故而任何一种农业经营方式并非永远都是最优的。在一定时空环境最优的农业经营生产方式,由于交易环境的改变,二者之间的相容程度就有可能下降,从而导致农业生产经营效率下降。在这种情况下,作为理性经济人的农业生产相关利益集团基于提升自身效用最大化的目标追求,必然会对原有的农业经营方式进行变革,以增进新的交易环境下二者之间的相容程度。

最后,应与不同利益集团目标激励相容。既有利于增进经营性努力,又适当抑制分配性努力。从整个社会总福利的角度上来讲,由于分配性努力并不增进社会福利,因此,在追求更高效率(即社会总福利最大化)的前提下,一种优良的农业经营方式必然是能够适当地抑制分配性努力,同时增进生产性努力的农业生产方式。考虑到主导利益集团与非主导利益集团目标偏好的差异以及二者之间谈判力量的此消彼长,任何一次农业经营方式的抉择,都是主导利益集团与非主导利益集团之间博弈的结果。而要使得这种博弈的结果能够达到降低交易成本进而实现增进整个社会福利均衡状态,新的农业生产方式必须能够对不同利益目标激励相容。

五、结论与建议

(一)结论

首先,本文基于新制度经济学视角,对效率、目标与农业经营方式抉择之间的关系进行了系统的分析,研究表明,任何一种农业经营方式的抉择,都是相关主导利益集团旨在节约交易成本,进而提升自身偏好目标效率的过程。

其次,一种农业经营方式的效率要受到主导利益集团的目标偏好、农地产权结构以及交易环境等因素的影响。由于制度环境是由实施农地产权管制的主导利益集团基于自身偏好所提供的,因此,主导利益集团行为是导致农业经营方式变迁和选择的重要诱因。

再次,不同目标安排下农业经营的总效率是有差异的,主导利益集团基于自身偏好目标,常常会选择有利于获取农业生产剩余分配权最大化的农业经营方式,而这种方式并不总是最有效的。为实现社会福利最大化,应选择旨在尽可能地抑制分配性努力,而激励生产性努力的多目标农业经营方式。

最后,提出了一个最优农业经营方式选择标准应满足的三个条件:一是要与农业自身特性相容;二是要与交易环境相容;三是应与不同利益集团目标激励相容。对于一种农业经营方式而言,其与前两因素的相容程度越高,则该种农业经营方式的效率越高。

(二)建议

农业的自然特征决定了以家庭经营为基础的、适度规模的农业经营方式是最佳的。一方面,其具有比集体经济组织更低的交易成本和人力成本,同时更具有灵活性和学习性,可以适应不同的时空交易环境;另一方面,该种方式比小规模农户更具规模优势,流通效率更高,抗风险能力更强,更有利于激励农户进行长期投资、发展现代化、集约化、可持续化的农业,以促进农民增收、农业增效以及农村的可持续发展。

未来我国应坚持以家庭联产承包责任制为基础的农地经营模式不变,通过降低国家对农地产权的管制程度来促进农地流转,实现经营规模的扩大。同时,政府应优化对农业的扶持力度、不断完善信息、法律等农业生产社会化服务环境,通畅农产品流通环节,降低农产品流通过程中的交易成本,以期增进对农户生产性努力的激励、增进农业经营方式与交易环境的相容程度,最终实现农业生产经营的经济、生态、社会、文化等多方面目标效率的激励相容。

参考文献:

[1]西奥多·W舒尔茨改造传统农业 [M] 梁小民译,北京:商务印书馆,2011

[2]速水佑次郎,弗农·拉坦农业发展:国际前景 [M]吴伟东等译,北京:商务印书馆,2014

[3]Gruyter,W Why Is the Agriculture of Advanced Western Economics still Organized by Family Farms? Will This Continue to Be so in the Future? [J] European Review Agricultural Economics, 1991,18(3-4): 443-458

[4]Eicher, CK,Staatz,JM International Agricultural Development [M]Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1998 620-632

[5]Tripp,R Self-Sufficient Agriculture: Labour and Knowledge in Small-Scale Farming [M] London:Earths Can Ltd(New), 2005 251-256

[6]Cleveland,DABalancing on a Planet: The Future of Food and Agriculture [M]Berkeley:University of California Press,2014

[7]于金富生产关系变革是建设社会主义新农村的基础工程[J]经济学家,2007,(4):103-107

[8]柯炳生加快推进现代农业建设的若干思考[J]农业经济问题,2007,(2):18-23

[9]孔祥智,李圣军公共财政支持与发展现代农业[J]河南社会科学,2007,(2):28-30

[10]李远东中国农业生产方式根本性变革的实现途径——农场制[J]云南财经大学学报,2009,(3):38-43

[11]李谷成,冯中朝,范丽霞小农户真的更具效率么?——来自湖北的实证[J]经济学(季刊),2009,(1):95-124

[12]秦艳梅常规与有机生产方式下稻田和菜地温室气体(CH4和N2O)排放研究[D] 南京:南京农业大学博士学位论文,201210-11

[13]李忠斌,文晓国,李军明传统农业生产方式的困境及其转变[J]中南民族大学学报(自然科学版),2012,(3):108-114

[14]王珊珊,张广胜 中国低碳农业生产方式的实现路径与评价[J]生态经济,2012,(3):27-31

[15]杰弗瑞·A杰里,菲利普·J瑞尼高级微观经济理论[M]王根蓓译,上海:上海财经大学出版社,2002158-161

[16]Arrow,KJSamuelson Collected[J]Journal of Political Economy,1967,75(5):730

[17]Lin,JY Collectivization and Chinas Agricultural Crisis in 1959-1961[J] Journal of Political Economy, 1990, 98(6):1228-1252

[18]青木昌彦沿着均衡点演进的制度变迁[C]新制度经济学国际协会第二次年会,1998

[19]Greif,A Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies [J]Journal of Political Economy, 1994,102 (5): 67-86

[20]North,D C Structure and Change in Economic History [M] New York:Norton,19818-192

[21]李溦农业剩余与工业化资本积累[M]昆明:云南人民出版社,1993

[22]Demsetz, H Toward a Theory of Property Rights[J]The American Economic Review,1967,57(2): 347-359

[23]何一鸣,罗必良,高少慧产权强度、制度特性与农地权益[J]贵州社会科学,2014,(2):37-43

[24]罗必良,王玉蓉,王京安农产品流通组织制度的效率决定:一个分析框架[J]农业经济问题,2000,(8):26-31

(责任编辑:刘艳)