公私合作模式(PPP)在中国的发展现状及面临问题分析

2016-05-14赵阳

【摘要】公私合作制的特点是利益共享、风险共但,通过公私合作制,政府不仅可以通过引入私营部门缓解资金压力,最重要的是在公共物品提供领域引入市场机制,借助私营机构的经营经验、技术优势提高公用事业部门的建设运营效率。自沙角B电厂项目起,公私合作制在我国已有30年历史,亟待总结经验和教训。为此本文梳理了我国PPP发展阶段,并总结了我国PPP发展的前车之鉴。

【关键词】公私合作(PPP) 发展阶段 存在问题

公私合作制(Public-Private Partnerships,简称PPP)是指私营企业参与提供公共基础设施或服务的一种安排,这种安排是通过合同方式体现的。公私合作制的特点是利益共享、风险共但,通过公私合作制,政府不仅可以通过引入私营部门缓解资金压力,而且最重要的是还可以在公共物品提供领域引入市场机制,借助私营机构的经营经验、技术优势提高公用事业部门的建设运营效率。

伴随PPP模式从引进到推广,也激发了我国学术界对PPP模式的研究兴趣。李秀辉、张世英(2002)是我国最早将公私合作制作为一种新型公共项目融资模式进行讨论的;王灏(2002,2004)对PPP的概念以及分类、城市轨道交通项目PPP模式的结构作了深入分析、探讨,并成功将PPP模式应用到“北京地铁4号线”项目中去;张保银(2006)建立了政府与企业在信息不对称条件下的激励监督模型,分析政府与企业如何完善合同,以及政府如何对企业进行有效监督;柯永建等(2009)选取归纳了PPP项目中的各种政府激励措施,并对私营部门进行问卷调查,结果表明:私营部门充分肯定各种激励措施的有效性,其中税收减免措施得分最高、政府投资赞助得分最低。对于私营部门来说,也需客观评估政府激励措施,切勿索要不合理激励,以避免项目实施过程中出现因政府无法履行承诺而导致的项目中止或者失败{1}。

一、PPP模式在我国的发展现状

本文主要参考世界银行“社会资本参与基础设施建设(PPI)”数据库中的数据进行分析。PPI数据库主要统计了全球139个新兴经济体社会资本积极参与基础设施建设情况,统计行业包括污水处理、电力、天然气、公路、铁路、港口、机场、通讯行业。据统计,从1990~2014年,我国PPP项目总数达到1204个,总投资额达到131,331美元,其中最大投资行业为电力行业,取消项目36个,占PPP总数的4%。与往年相比,2014年我国PPP项目投资承诺金额为25亿美元,为2010年以来最低。与其他国家相比,在“金砖五国”中,我国PPP项目数量最多,但是总投资仅排倒数第二位,并且取消或停止项目占比较多,达到4%,仅好于印度5%的水平,说明我国在PPP法律法规、经营环境方面还有待完善。

表1 金砖五国PPP项目情况比较

数据来源:世界银行PPI数据库。

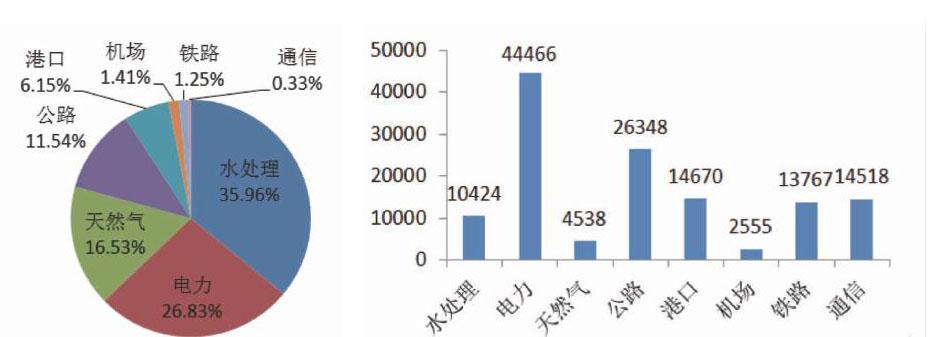

从PPP在我国的行业分布来看,项目数量排名前三位的行业分别是:污水处理行业(占项目总数35.96%)、电力行业(26.83%)和天然气行业(1.53%),其次依次为公路(11.54%)、港口(6.15%)、机场(1.41%)、铁路(1.25%)、通信行业(0.33%)。由此可见,PPP模式

我国污水处理、电力、天然气行业的应用比较广泛;从项目投资金额来看,累计投资金额按从到小依次为电力行业、公路行业、港口行业、通信行业、铁路行业、水处理行业和天然气、机场。总的来说, PPP模式在我国污水处理、电力行业应用比较广泛,但是污水处理行业项目数量多,但规模较小,但电力行业虽然在项目数量上不及污水行业,但是项目投资规模比较大。

二、PPP在中国的发展阶段划分

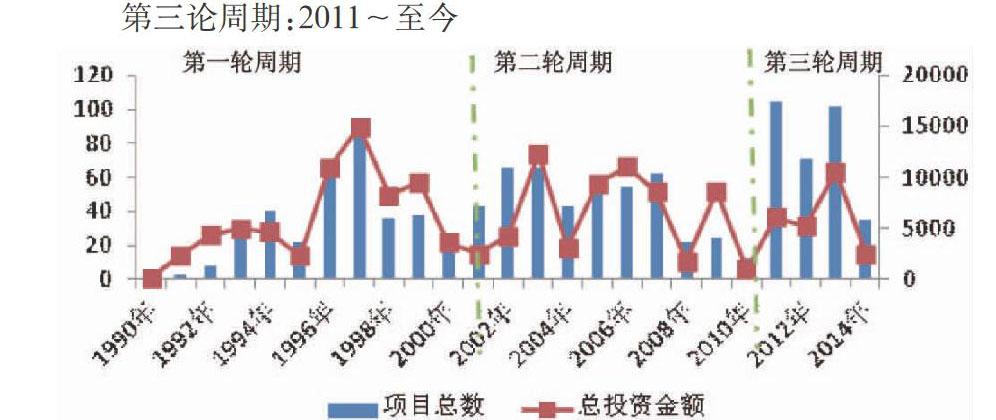

结合时代背景、PPP项目数量、投资金额变化以及发展特点,可以将PPP在我国的发展划分为三轮周期,每一轮周期内又包括政府推动、试点推广、出台政策、外部冲击、走向尾声几个过程。三轮周期具有共同特点:一般一个周期可持续十年之久,由于受到外部冲击或政策变化的影响,其PPP项目陷入低谷,之后又经过一轮政府推动、试点、高潮、尾声阶段。伴随立法的逐渐完善,试点项目增多、领域扩大,在不同周期也体现出PPP的不同发展特点,主要包括参与PPP的私营主体从外商企业、到民营企业再到国企的变化,PPP重点行业从交通、水务、能源并进,到能源为主,再到能源、水务为主的转变等。

第一轮周期:1990~2001年

1990~2000年可以说是PPP在我国发展的第一波高潮,除1995年PPP项目数量和投资金额下降外,1990~1997年项目数量、投资金额出现7年持续上升,亚洲金融危机冲击后,除1999年有所反弹外,1998年、2000年、2001年逐年下降。邓小平南巡讲话以及十四大的召开是这波PPP高潮的时代背景。从政府层面,原国家计委对推动这轮PPP高潮起了重要作用。1993年,原国家计委开始推进投融资体制改革,1994年选择广西来宾B电厂项目、成都第六水厂项目、广东电白高速公路项目、武汉军山长江大桥项目和长沙望城电厂项目五个试点项目推广。与此同时,伴随分税制改革的实施,地方政府也相继推出一批试点项目,如上海黄浦江大桥BOT项目、北京第十水厂BOT项目、北京西红门经济适用房PPP项目、北京肖家河污水项目等。从私人资本方面,外商资本是这轮PPP的主力,改革开放以来越来越多外资将目光投向中国,并且探索投资中国基础设施建设领域。在合作机制上,1995年,国家计委联合电力部、交通部下发《关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知》,使试点项目有法可依。总的来说,受政府部门、私人部门,与合作机制的完善,共同推动了这轮PPP高潮。

第二轮周期:2002~2010年

2002年、2003年项目数量、金额快速增长,由于2003年“非典”的影响,地方政府为带动经济临时上马了一批PPP项目,透支了后续项目储备,2004年PPP项目数量和金额出现下滑,2005、2006、2007年保持高位运行后,2007年美国发生“次贷危机”,2008年PPP项目数量金额快速下滑,虽然2009年有所反弹,但下降趋势并未改变,2010年继续下滑至谷底,也标志着本轮周期的结束。加入世贸以后,我国迎来了经济增长的黄金时期,经济增速以每年两位数字的速度增长,并且进入快速城镇化阶段。经济快速增长与城镇化的共同作用催生了大量生产性基础设施和生活性基础设施需求,吸引越来越多的私营资本进入基础设施建设领域,带来了PPP发展的又一轮高潮。从政府主体方面,2002年中共十六大的召开,提出中国社会主义市场经济体制已经初步建立,市场在资源配置中发挥基础性作用为PPP带来新的发展机遇,从中央到地方也推出了一批试点项目,主要有安徽合肥王小郢污水处理项目、兰州自来水股权转让项目、北京地铁四号线项目、北京亦庄燃气项目、北京房山长阳新城项目等。在私营参与主体方面,一方面是民营资本的崛起,另一方面供水城市管网领域向外资开放,吸引法国苏伊士、威立雅、英国泰晤士等跨国水务集团并购。在合作机制方面,建设部2002年底出台《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、以及2004年的《市政公用事业特许经营管理办法》等文件,使PPP试点项目有了基本的法律依据。在这一阶段,经过第一轮的项目试点和经验积累、以及法律法规的完善,加之广阔的市场需求,可以说PPP进入发展的黄金阶段。但值得注意的是,也暴露出一些失败案例,社会对PPP模式产生质疑,这波PPP热潮也逐渐降温。

第三论周期:2011~至今

经过多年城镇化的发展,我国生活基础设施的共需矛盾问题突出,对城市基础设施仍有持续的需求,在水务项目数量的带动下,2011年、2012年、2013年,PPP项目进入新一轮增长阶段,2011年、2013年更是PPP模式在我国推广以来项目数量最多的年份,但2014年这种趋势出现下滑。分析其中原因,可能与央企成为本轮PPP热潮的私营部门参与主体有关,2008年,政府为刺激经济出台4万亿计划,央企和国企拿到大量资金,和政府直接对接,破坏了PPP生态,民营企业受到央企的挤出效应。

2014年,党的十八大提出让市场在资源配置过程中发挥决定性作用,为PPP提供了又一政策机遇。与此同时,中国城市化经过十年高速发展,在取得成就的同时出现了大量问题,伴随土地财政的不可持续,地方债务问题严峻。财政部、发改委、住建部等纷纷出台措施推动PPP项目。发改委PPP项目数据库显示,2014年以来,中国已推出PPP项目共计1043个,总投资1.97万亿元,试点项目从经济性基础设施领域向社会性基础设施领域转变。这一阶段,PPP也体现出新的特点:第一,并购机会增多。国家要推动混合所有制经济,并购将是实现这个目标的重要手段。第二,多个PPP项目同时推进的情况会增加。多个相关项目综合考虑可以减少浪费,提高效益。第三,中国企业走出国门做PPP的情况会增加{2}。

通过对PPP在我国的发展阶段分析可以看出,快速增长的经济建设需求和城镇化带来的生活基础设施需求,是我国PPP项目发展的外在动力,但是我国PPP项目的推广缺乏内在动力机制。PPP项目一直是在政府强力推动下进行,一般是政府财政收入下滑,为缓解财政压力、吸引民营资本,推出一批试点项目,之后受外金融危机、非典等外部因素影响,民营资本实力、政府财政均受冲击,PPP项目数量进入低谷。居民不断增长的需求与政府财政收入下滑,受财政资金缺口的影响,政府又需引入一批PPP项目,于是又陷入又一轮周期当中。可以说,2014年以前PPP并没有当作一种长效机制,只作为缓解政府资金压力的临时性措施。PPP在我国推行已经30个年头,如何避免再次陷入这种推动、试点的循环,需要从以下几个方面改善:一是破除观念障碍,PPP不仅可以缓解财政压力,最根本的作用还是在于提高公共物品建设运营效率;二是内在动力机制,建立项目的合理收益率机制,吸引私人企业加入;三是合作机制,注意程序规范、过程合理、透明,真正引入市场竞争机制;四是继续完善相关法律法规,并提高法律法规执行效率。

三、我国PPP实践存在的问题

虽然PPP在我国已经有三十年的历史,但总的来看我国PPP实践尚不成熟,在前期的PPP实践中也有很多失败的案例。通过世界银行数据库,也可以看出在“金砖五国”中我国项目失败的概率仅次于印度,属于第二高的国家。分析目前我国PPP实施存在的问题,主要有以下几方面:

第一,从政府参与主体来看,PPP项目涉及多个领导部门,领导部门之间政策可能发生冲突。政府政策变动也是PPP项目面临的主要风险,如电力市场改革、中央政府强电政策、2008年政府出台的4万亿刺激计划,以及政府实行节假日高速免费政策,即使一个很小的政策调整,都可能给PPP项目带来风险。以及政府违约等机会主义行为,也会影响PPP项目运营。更重要的是我国公共物品定价机制尚不完善,公共物品提供项目的定价权,如水价、电价、交通费等仍掌握在政府手中。

第二,从民营参与主体看。在我国,民营参与主体主要有外商、民营企业和包括央企在内的国有企业。从外商来说,外国投资人往往偏好经济较发达地区的经济性项目,影响基础设施建设的平衡;从国有企业看,目前,我国国有企业成为PPP私人参与主体的主流,然而由于国有企业官员级别往往与地方政府评级,依托政治优势和资金实力,国有企业对私人企业有挤出效应,破坏了PPP公平竞争的生态。而且,国有企业常常具有国有企业法人缺位、管理效率不佳的诟病,限制了PPP模式自身优势的发挥;从民营企业说,基础设施项目投资大、运营周期长,民营企业资金筹措渠道少,一方面中国金融机构缺少对项目贷款的认识,不能为PPP项目提供项目贷款,另一方面企业债券市场不成熟,并且国际同行的项目担保方式在中国也没有配套的法律支持。除此之外,民营企业也缺乏基础设施项目运营管理经验。

第三,从法律制度上看。目前我国PPP法律环境不完善。中国的PPP法律配套制度不完善,如PPP项目的争端解决机制、再谈判机制、项目调整机制、信息公开程度、公开透明的招投标程序等方面都有待提高。我国出台的PPP方面的法律法规主要以办法、通知形式居多,上升到法律层面的比较少。PPP模式具有“双边锁定”特点,由于PPP资产的专用性,私人企业进行投资后不能随意撤资,而对于政府的违约行为往往无能为力。由于PPP项目的时间长,面临不完全合约情况,而我国的PPP项目往往缺乏调整机制,如价格调整机制、特许经营权调整机制、退出机制等。

注释

{1}柯永建,王守清,陈炳泉.激励私营部门参与基础设施PPP项目的措施.清华大学学报(自然科学版)2009年第49卷第9期。

{2}金永祥.从中国PPP发展历程看未来-中国水网 http://news.h2o-china.com/html/2014/08/129906_1.shtml。

参考文献

[1]柯永建,王守清,陈炳泉.激励私营部门参与基础设施PPP项目的措施.《清华大学学报( 自然科学版)》,2009年第9期.

[2]王灏.BT方式在基础设施项目中的应用研究.《宏观经济研究》,2005第10期.

[3]赖丹馨,费方域.公私合作制(PPP)的效率:一个综述.《经济学家》,2010年第7期.

[4]陈志敏,张明,司丹.中国的PPP实践:发展、模式、困境与出路.《国际经济评论》,2015年第4期.

[5]王守清.特许经营项目融资(BOT、PFI、和PPP).清华大学出版社,北京,2008年.

[6]冯珂,王守清,伍迪,赵丽坤.基于案例的中国PPP项目特许权协议动态调节措施的研究.《工程管理学报》,2015年第3期.

作者简介:赵阳(1987-),女,满族,北京人,毕业于中国社会科学院研究生院经济系,研究方向:政治经济学,学历:博士。