徐则臣:文学是一个人面对世界的方式

2016-05-14王琪

王琪

名家档案

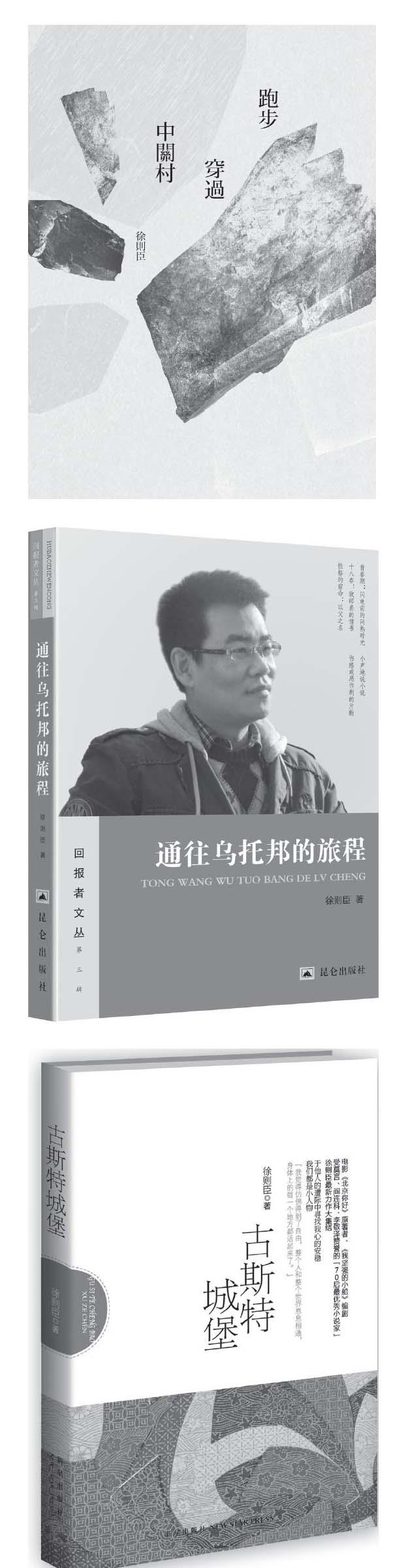

徐则臣,1978年生于江苏东海,毕业于北京大学中文系,供职于人民文学杂志社。著有《耶路撒冷》《王城如海》《午夜之门》《跑步穿过中关村》《到世界去》等。2009年赴美国克瑞顿大学(Creighton University)做驻校作家。2010年参加美国爱荷华大学国际写作计划(IWP)。曾获第四届春天文学奖、第十二届庄重文文学奖、第十三届华语文学传媒大奖·年度小说家奖、第四届冯牧文学奖,被《南方人物周刊》评为“2015年度中国青年领袖”。《如果大雪封门》获第六届鲁迅文学奖短篇小说奖。长篇小说《耶路撒冷》被评为“《亚洲周刊》2014年度十大小说”第一名,获第五届老舍文学奖、首届腾讯书院文学奖。部分作品被翻译成德、英、日、韩、意、蒙、荷、俄、阿、阿、西等语言。

我的写作有着一定的现实主义倾向

王 琪:您好,则臣兄!近几年,您以骄人的小说创作成就蜚声文坛,可喜可贺。从您的作品中不难发现,您主要表现的是对当下生活在北京的“边缘人”的剖析与揭示,以真实的笔触和现代的手法,呈现这一生活在北京和故乡之间群体的种种迷茫、困顿与失意等等。请问您以这种视角投入小说创作的目的和意义何在?

徐则臣:没有刻意选择进入写作的视角,完全是顺其自然,我熟悉这些人,我也是这个群体中的一分子。我总是说,我写他们,就是在写我自己。很多想法、焦虑、疑问我们是一样的。如果谈目的和意义,也只能在这个前提下谈才有意义。这群边缘人因为通常生活在阴影下,职业也没那么正大,经常会被妖魔化,其实他们也是和我们一样的普通人,回到朋友身边还是讲义气重感情的好兄弟,回到家庭,依然是好儿子、好丈夫和好父亲。我希望能够通过小说,把他们还原为活生生的那个人。当然,作为中国现代化和城市化进程中几乎必然出现的人群,他们毫无疑问具有某种符号性的研究价值。这些年我的兴趣集中在城市与人的关系上,他们是非常恰切的考察对象。我不敢说看清楚了他们就能看清楚当下复杂的中国现实,但看清楚了他们,很多问题的确会迎刃而解。

王 琪:实质上,则臣兄刚谈到的这些问题,不仅在北京存在,处于社会转型期,经济全球化的步伐加快的时代背景下,中国社会的各个层面都不同程度的受到影响。尤其对一个异乡人而言,在回望故乡、审视城市时,大多数人对未来都报以强烈期待,对当下面临的生活忧心忡忡。您在小说创作中,一定有这种潜在的意识,使你担负起责任和义务为这一群人倾心书写,对吗?

徐则臣:责任和义务这个评价有点大,我承受不起,惭愧。我从来没想过要为谁代言,也不喜欢动辄代言的写作,我只是“修辞立其诚”,说我想说的,说我能说的,说我能说好的。如你所知,我的写作有着一定的现实主义倾向,我的确通过关注某些人、某些地域、某些城市、某些问题去关注这个国家。我会认真思考这个复杂的社会现实反馈给我的诸多问题,结果的对错不重要,重要的是我努力深入进去,并以小说的方式呈现出我的思考,我只能保证故事的整个推演过程中我都是真诚的。

王 琪:您不但擅长写长篇,中短篇也写,从您的中篇《跑步穿过中关村》到长篇《耶路撒冷》,您的写作心态一定发生了许多变化,也必然有某种内在的联系,是这样吗?

徐则臣:我从短篇写起,每年都会写。写了好几年短篇才开始中篇,然后长篇。一个好作家未必一定得如此循序渐进,但如果循序渐进我肯定你能获益良多。短篇既是基本功也是艺术的试验场,经过这一关跟没经过这一关在漫长的写作征程中我相信会有所不同的。这不仅仅是从艺术上说,就以小说这种形式把握世界和人,这个递进也是有迹可循的。短篇是偏安世界的一个角落,盯着某一处、某个人、某一朵花,把他们看清楚,看清楚一片叶子上的露珠到底可能有多大、多圆和多亮,看清楚一根针尖到底能有多少天使同时在跳舞。中篇就该是一段生活了,有一定的时间和空间的长度、宽度和深度。当一个作家开始写作中篇,肯定不是因为他变啰嗦了,因为语言繁复冲破了短篇字数的限制,拉长成了中篇,而是因为他有了更大的想法和力图梳理一段复杂生活的欲望。在这个逻辑上往下走,那么长篇无疑就是作家萌生了整体上把握这个世界和我们生活的冲动,他要就一个宏阔的时空和茂密的人群发言,他要对丰富、破碎、漫漶的世界作出一个结构性的艺术处理。这与作家艺术上的成熟有关,更与他的阅历和世界的认识的深入有关。从《跑步穿过中关村》到《耶路撒冷》,基本上也循着这个逻辑走的。当然,两者之间有着问题意识的延续性,我让很多人从故乡出来,他们浪迹多年,回去会出现什么状况?这些年一直在路上,于他们的人生,于这个世界,究竟有多少增益和减损,我想看一看。《跑步》涉及到“去”和“来”,《耶路撒冷》全面地兼顾到了“归”“去”和“来”。

文学必须先建立

一个“个人化”的通道

王 琪:文学的主要功用在于反思与重建。 无论是“个人化写作”还是“社会化写作”,都不可否认,您执著于小说创作这么多年,精神诉求和情感认同为您的创作提供了绵绵不绝的原动力。对于“个人化”和“社会化”两种态势的写作,您更倾向于哪个?

徐则臣:我想我明白你的意思,按照常规的二分法,我倾向于“个人化”,这是文学称其为文学的前提。对“个人化”和“社会化”我的理解可能和你不同,在我这里,两者是同一个问题。不管你如何地“社会化”,就文学而言,都必须先建立一个“个人化”的通道,文学说到底是一个人面对世界的方式。你要提供你对这个世界的看法,单单你个人的独特的对世界的看法,否则,你的文学就失去了存在的必要性。从根本上说,这个世界之所以需要那么多作家,不是因为我们对故事有着永不餍足的巨大胃口,而是我们希望能看到更加丰富的、多元的、区别于我们固有的看待世界的眼光,我需要你提供给我一个不一样的视角,告诉我一个差异性的世界。我们需要一种有“我”的文学。你可以无限的“社会化”,从头到底都在叙述和谈论公共问题,没问题,但你要从你自己的“个人化”出发,否则,我完全可以去看社论,看新闻发言人的现场访谈,看你文学干什么?这些年我的写作肯定涉及了很多“社会化”的问题,但我时刻提醒自己,不管一个小说中处理的问题多么重大,多么关乎国计民生和世界的发展与和平,“我”一定要在,不是第一人称的“我”要在,而是“个人化”的“我”要在,我要表达我的感受、理解和判断,否则我就背离了“修辞立其诚”。

王 琪:很多作家的作品是从个体经验出发的,来把握持久的生命力和纷繁复杂的社会现状,反观您的作品,大多时候也有这种情况,您对自己当前的创作现状满意吗?下一步有什么新的打算?

徐则臣:除了创作时间没法充分保障外,我对自己的创作现状还是挺满意的。刚写完一个小长篇,叫《王城如海》,七月份会面世。题目得益于十月文艺出版社总编辑韩敬群先生的建议,取自苏东坡的一句诗:惟有王城最堪隐,万人如海一身藏。《耶路撒冷》写完之后,三年多里一直在准备一部与运河有关的长篇小说,看了一堆资料,也做了一些实地的田野调查,但小说的精气神迟迟不能拧成一股绳,还得让它继续长。《王城如海》跳了出来。本来打算在运河的长篇结束之后再写这个小说的,有一天这小说里一直没能解决的一个关键的问题意外地解决了,我突然发现它已经要瓜熟蒂落了。有花堪折直须折,根据经验,此时还不动手,再熟一点我可能就再也没兴趣写它了。如果我对一个故事失去了必要的好奇,通常就会放弃,而熟过了的小说我自己都会感到腻,它在脑子里转的时间实在太长了,最后把我都转烦了。我有个习惯,会同时构思好几个长篇小说,每个小说会有一个专门的笔记本,随时记下来想到的与之相关的内容。在一部小说进行到后半段时,如果最大的几个坎儿都已经过去,在写这后半部分时,我就会把思考的重心慢慢转移到将要开始另外一部小说上。在写《耶路撒冷》时我就已经开始准备《王城如海》了。《耶路撒冷》之后又过了三年,也的确该成熟了,恰好一个极为重要的难点解决了,我几乎看见了一个完整的长篇小说飞流而下,那就动手吧。写作中遇到的突发情况完全在意料之外。现在我回过头继续准备跟运河相关的那个长篇。

王 琪:《耶路撒冷》前前后后写了六年时间,为什么说它是“彻底、全面地清理对‘70后一代人的看法”?

徐则臣:这个判断得加个限定,是就我个人写作初衷来说,我要彻底、全面地清理我对70后一代人的看法。在我这里的确是清空了的。他人的阅读效果和评价,我负不了责任。我一直想集中精力做这个工作,大方向和小角落都花费了不少心思,否则也不会折腾六年。我对长篇写作的理解是,一个作家一辈子写不了几部,尤其大长篇。每写一部都要伤筋动骨,为什么不彻底点,一口气把一个活儿做足呢?我不喜欢一口井挖了一半就跑,换个地方再挖一半,每一个都干不利索,过几年再折回头接着干。如果说我在写作上还有点什么野心,那就是我看好的一口井,我要挖到自己没能力再挖,别人也轻易不敢再挖。70后呈现了很多区别于50后、60后和80后的特质,我不愿大而化之地把所有人看成一个人,我想找到他们每个人的异与同,而我身在70后这个群体,知道同龄人有哪些单独属于这代人的问题,那好,我停下来,抱着显微镜看,抱着放大镜看,我尽力看清楚,然后说出来。就这样。

写作是我思考问题

最重要的方式

王 琪:从离开故乡江苏到定居北京,一边求学读书,一边为生计奔波,但仍未舍弃过心底不曾放下的文学,这支撑您一路前行的方向是什么?文学吗?坚持创作这么多年,您认为文学创作对您改变最大的是什么?

徐则臣:很简单,就是喜欢,一直到现在。写了十九年了,就算不喜欢,也干不了别的了。写作很排外,写得越久你会发现其他方面的能力越差,改行也晚了。文学对我最大的改变,这问题让人纠结,好坏又是同一个:好的是,让我成了个明白人;不好的是,更多时候把我弄成了一个不明白人。因为总是不明白,所以我得继续写,写作早已经成为我思考问题最重要的方式,不动笔我的思路经常不知道往哪里走。

王 琪:2014年春季您应邀来陕,为鲁院陕西班学员做讲座,其间在谈到文学创作中,我清楚地记得您当时特别强调,小说创作要讲好“中国故事”,那么我想再次和读者分享一下,请您谈谈 “中国故事”怎么才能讲好?

徐则臣:“中国故事”是个很难界定的概念,那时候我谈“中国故事”更多地是希望我们能从一些写作惯性里挣脱出来。我们经常会在大师的、经典的和自己的创作惯性里自以为创造性地写作而不自知。所以我说,不是你在中国、用汉字写中国人的中国事就一定是真正的“中国故事”,它有可能是你一厢情愿虚构出来的“伪中国故事”。我对“中国故事”的认识,更多是建立在中国文化、传统和社会现实的基础上,你的故事要与真正的“中国”有血肉相连的关系,两者间要有内在的张力,“中国”不能只是个随意替换的背景,你要触及真问题。你不能一写出飘飘忽忽的无根故事就说,这是个“世界主义”小说,这个小说是给五百年后的读者写的。一个作家对他所处的时代都不尽力看明白或者根本不屑看明白,一个作家在他的时代都缺少必要的“现实感”和“当代性”,他拿什么跟五百年后的子孙对话?你要跟他们说你不知道从哪里来吗?你可以不那么“现实主义”,你可以不那么对“中国”有着强烈的问题意识,但你得有“现实感”“当代性”,得有“中国性”。这到底是什么,我很难精确地描述出来,但作家一动笔,我们其实是知道他究竟有没有的。

写作本身就是

一个探究和冒险的过程

王 琪:有人说,文学创作需要天赋,如果没有天赋,即使你再勤奋,也不一定能成为一个优秀的作家。我也笃信,在对生命深入骨髓式的超凡体验中,作家对生活细节与语言文字必须具有先天的敏锐感觉,还应该具备丰富的情思与独特想象力,然后传递给读者的文字才能感染人。文学天赋对一个作家的成长的确很重要吗?

徐则臣:天赋长什么样,至今也没看见过,所以我更相信后天的努力。一个作家要做的就是四件事:读,写,观察,思考。每一样你都尽力了,你就可能成为一个不让自己失望的作家。你所谓的那些能力,包括敏锐的感觉,其实都可以通过后天的习得来部分地获得。中国人喜欢将文学艺术的才能神秘化和神圣化,“文章本天成,妙手偶得之”,无限地放大才华和禀赋的作用。这种说法自古有之。我怀疑在一定程度上是个骗局。在过去,识文断字者极少数,为文者可取仕,也就是说,会写文章了你就可以当官。当官必然要维护自己的权威,权威之维持最佳方式莫过于将之神秘化和神圣化:这活儿只有我们几个能干,天赋异禀,文采神授,别人弄不来,所以,你们就该老老实实听我们的,谁让我们天生就比尔等高级呢。老祖宗俨然已将诗文之术搞成了玄学,没准为的就是将更多的人拒之门外,别跟他们抢生意。而在西方,他们就把文学大大咧咧地看成一门科学。既是科学,就有规律可循,就有了“创意写作”这门学问,一帮人坐在一起研究怎样写,怎样才能成为一个作家。而我们向来主张,作家不可教,是这块料你就吃得上这碗饭,不是打死也吃不着。就说“感染人”这事,煽情是该能力之一种,你肯定明白煽情的本领是可以一点点练出来的。

王 琪:那么对于一个刚刚起步和渴望再上台阶的作者,怎么知道他到底有无创作天赋和前途呢?

徐则臣:如果他自己都不知道到底有没有天赋和前途,我相信别人更不清楚。没有一个终极的天赋和前途,上帝也不会傻到给你这样一个明确的结论。人活一世,谁知道中间会出多少岔子。我更愿意提醒刚起步和打算层楼更上的作者常想想“信心”这个词,如果作者本人没有了信心,就算你贵为不世之材,你也会把它给浪费掉的。有了信心,你就可以坚持、坚定地走下去:不走下去,说什么都白搭。而信心的获得,其实很简单,看看不同的时期的创作,是否有长进。此长进并非是今天写得一定要比昨天好,而是今天写得是否可以跟昨天不同,是否能够不断发现自己具有“不断发现自己”的能力。能够“日新月异”,那就没问题,是这块料;如果想破了脑袋也尽了力了,年复一年还只能陈陈相因,那可以考虑换个事做了。

王 琪:很多作家都明白,要写出好作品,需要深入生活,语言要有风格,内容要精彩,思想性要强……但如果留心林林总总每年出版的大量文学图书、期刊、电子书等,能受到公众喜欢、叫好的并不多。在此,请您谈谈,一部优秀的文学作品,比如小说,作者动笔之前首先需要解决的问题是什么?

徐则臣:不能拿当下的常规创作跟我们期待的好作品等量齐观。当我们说优秀作品时,针对的是那些经过实践淘洗和甄选之后的经典和准经典。个人的写作方式和习惯不同,没法一概而论,就我个人的习惯和工作方式,动笔之前我肯定知道我要干什么,不管这个初衷跟最终结果之间是什么关系,必须要有。跑偏了不是问题,南辕北辙也完全可以,但必须有自己的方向。我管我自己进入的方向,至于人物、故事和小说的方向在哪,他们可以自作主张。开始一个小说的第一步,我要说服自己写它的必要性,可写可不写的,不写。尤其对一部长篇小说,理由更要充分,不能三两年干下来,你发现写这东西没意义了。接下来就是积累和推敲整部小说运行的可能性。我会看很多资料,做充分的田野调查,只要我觉得可能涉及到的,都要过一遍。哪怕看了一本书最后一点都用不上,我也会看;一个地方边边角角都侦察了一遍,一块砖头都没写到,也得去看。动笔之前让自己内心笃定踏实非常重要,底气要足,第一句话肺活量就跟不上的小说,写好的可能性不大。长篇小说要解决结构问题,不要指望写作过程中结构自然生成。不打无准备之仗。但也要切记,不能到了感觉瓜熟蒂落时还不出手。一个小说在头脑里熟过了,你会丧失掉好奇心,摸着石头过河的欲望就没了;而小说的最大魅力之一,就是写作本身就是一个探究和冒险的过程。

写小说已经成了本能的需要

王 琪:您平时除了写小说,也写散文随笔,之前还参与过电影编剧,我还看到过您的书法,您目前的工作是《人民文学》编辑,也可以说是跨界了,呵呵。但您心目中仍然热爱的是文学创作,对吗?

徐则臣:你列举的这几项,唯一算得上跨界的也就是书法,其他都在文学的圈子里。大学时我差点念了美术系的书法专业,但还是放弃了,学了中文。精力和时间有限,除了编辑的饭碗,小说之外的任何事情我都看作是不务正业,只能是业余爱好,包括我断断续续练了三十多年的书法。我没那个能力可以同时把很多事情都做好,这个自知我有。创作里的门类里也这样,如果这一年写了很多散文随笔,写得还不错,但一个小说没写,我依然会觉得该年度没干正经事。我也不知道“热爱”这个词算不算矫情,我很少这么描述自己和创作之间的关系,但我必须承认,写小说已经成了本能的需要,是我面对和思考这个世界的最基本也最重要的方式。

王 琪:借这本面向青年创办的《延河》下半月刊,请您就如何向文学刊物投稿这个问题,给青年作者提供点好的建议?

徐则臣:真没啥好建议。投稿开始都是有病乱求医,不乱都不行,这时候谁的建议基本都无效。绝知此事要躬行。等过了这个慢慢寻找自信和出路的阶段,投稿的经验也足够丰富了,也不需要建议了,他会有自己摸爬滚打出来的更有针对性也更有效的切身体会。如果非要提供一点参考,一是,要有自我反思精神,不要所有投稿失败都归结为刊物的腐败、文学等级的森严,认真看看自己的写作是否令人满意。毋庸讳言,刊物和编辑有诸多问题,但总的说来,真正有担当的刊物和编辑还是绝大多数,都能持守着良好的敬业精神和职业道德,希望把刊物办得精良,对好稿子有着本能的巨大的胃口。选稿标准也只有一个:艺术的标准。如果投稿失败,看看自己问题可能出在哪里,是否还有修改和上升的空间。我看到了很多怨气冲天的作者,写完了稿子自己都不看第二遍,满篇错别字地发给编辑,遭退稿就抱怨对方不赏识他、压制他,跟着指责编辑只发名家稿、人情稿,好像编辑没一个真诚地干活儿的,从不愿反省一下自己对待写作是否足够敬业,对自己的写作是否尊重,作品质量究竟如何。发不了全是编辑和刊物的事。现在刊物多如牛毛,发表和传播的途径也极为多元,一个好作家被彻底埋没的可能性极小。写作是持久战,最终取决于作品质量,与其轻薄地牢骚抱怨,不如沉下来把自己真正修炼好,好东西谁都看得见。二是,一个刊物相对来说会有自己的风格,投稿前还是要认真了解一下刊物。我接到过一些作者的质问,发来一篇论文,说如何如何好,为什么我们不给他发?我问他看过我们杂志吗,他说没看过。知己知彼,百战不殆,还是要少一点想当然的投稿。

王 琪:为了做好这次访谈,打扰您许久,在此表示真诚的谢意!祝愿您今后的文学之路上,再出新作、大作!

徐则臣:谢谢,也祝《延河》越办越好!

也许从刚一确定给徐则臣做访谈伊始,我就对他丰富的内心世界做了尝试性的探究和找寻,这次一席对话,可能还远未满足我和许多热爱他小说作品的猎奇心理,但从某种程度上讲,释然了他之所以多年来持续写作的缘由,那就是文学对他的重要性和必然性。

他曾说过:“我所确定之事越来越少,犹疑和辩驳越来越多,如果不动笔,我可能会无所适从,变成一个不可知论者。”那么,以文字来审视这个世界,对他来说,应该是他写作的原初动力和不竭源泉。

正处于创作力旺盛期的则臣兄,愿他的努力尝试与艰难探索,能迎来累累硕果!

责任编辑:阎 安 马慧聪