工作投入在工作—家庭双向增益中的中介作用研究

2016-05-14卞纪兰钱阳阳

卞纪兰 钱阳阳

摘要:本文以工作—家庭双向增益路径模型为理论基础,以72家企业527份有效数据为研究样本,对工作投入在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间的中介作用进行了结构方程分析。研究结果表明,仅工作投入的专注维度具有一定的中介作用,具体表现为如下两个方面:一方面,在工作→家庭增益方向上,专注在管理支持与员工工作对家庭发展之间以及在管理支持与员工工作对家庭资本之间均具有部分中介作用,在时间需求与员工工作对家庭发展之间以及时间需求与员工工作对家庭资本之间均具有完全中介作用,在职业顾虑与员工工作对家庭发展之间以及职业顾虑与员工工作对家庭资本之间也均具有完全中介作用;另一方面,在家庭→工作增益方向上,专注在管理支持与员工家庭→工作增益的三个维度之间均具有部分中介作用,在职业顾虑与员工家庭→工作增益的三个维度之间均具有完全中介作用,在时间需求与员工家庭对工作发展、家庭对工作效率两个维度之间具有完全中介作用。这一研究结果为企业制定平衡员工工作与家庭关系的管理措施提供了参考和借鉴。

关键词:工作投入;工作—家庭文化;工作—家庭双向增益;中介作用

中图分类号:F27292文献标识码:A

文章编号:1000176X(2016)06012308

一、 问题的提出

近年来,工作与家庭关系的相关研究已经成为心理学、组织行为学和管理学等学科关注的焦点。起初,学者们大多侧重于研究工作与家庭之间消极的相互依赖关系[1-2],并认为两者中任何一种角色所面临的压力、时间约束或行为紊乱都是由另一种角色带来的。而后,伴随着积极心理学的不断发展,越来越多的学者发现,要想完整地探讨工作与家庭之间的关系,还应该关注二者关系中的积极方面。这一观点为工作与家庭关系的相关研究提供了新的方向,学者们逐渐开始将工作与家庭关系的研究扩展到一个角色对另一个角色的积极影响上。这一积极影响在学术上被称为工作—家庭增益,具体指参与工作或家庭其中任何一种角色的经历能够提高另一种角色体验质量的程度。进一步地,工作—家庭增益包括工作→家庭增益和家庭→工作增益两个方向,前者即指参与工作角色经历提高家庭角色体验质量的程度,后者则指参与家庭角色经历提高工作角色体验质量的程度[3]。自工作—家庭增益构念被提出以后,学者们致力于探讨何种因素能够促进员工工作—家庭增益的实现,相应地,在企业经营实践中,管理者也在为帮助员工实现积极的工作与家庭关系而努力[4]。其中,最受关注的就是包含诸多企业正式规定的、由各类福利政策方案组成的“家庭友好”计划。但后来的研究发现,员工由于担心使用这些政策会被认为是“不努力工作”或害怕受惩罚等原因,通常不愿意采取这些方案,这就使得“家庭友好”计划未能发挥帮助员工实现积极工作和家庭关系的作用[5]。据此,学者们将研究焦点逐渐转为非正式的“家庭友好”计划,而工作—家庭文化就是其中重要的一种。进一步地,工作—家庭文化是指企业帮助员工整合其工作与家庭生活的支持和重视程度,体现在组织内部共同的基本假定、信念和价值观等方面[6]。那么,工作—家庭文化能否真正促进员工工作—家庭增益的实现?其具体作用路径如何?这些都是亟待从理论上和实践上回答的重要议题。基于此,笔者在Greenhaus和Powell[3]工作—家庭双向增益路径模型的基础上,拟通过引入能够描述个体具有快乐和激发特征等积极状态的变量——工作投入,对上述问题进行深入分析和探讨。

二、文献述评与假设提出

在学术上,用工作—家庭冲突来衡量员工消极的工作和家庭关系。现有研究表明,企业中支持性的工作—家庭文化能够给员工带来更低水平的工作—家庭冲突[7]-[9]。然而,工作—家庭增益与工作—家庭冲突是相对独立的两个构念,工作—家庭文化能降低员工工作—家庭冲突的水平,但并不代表其能够提高员工工作—家庭增益的水平。而后Gordon等[10]则对此问题进行了更为深入的探讨和研究,并得出企业内部的工作—家庭文化能够促使员工工作→家庭增益发生的结论,但并未对其具体作用机理进行论述。对此问题,笔者认为,在企业中,工作—家庭文化能够对员工产生潜移默化的影响,企业内部家庭支持政策的实施和使用也会受到工作—家庭文化的制约。进一步地,当企业内部采用支持性的工作—家庭文化时,企业将成为更加愉快的工作场所。在这类企业中,管理者并不要求员工一定要将工作放在比家庭更重要的位置,而是支持员工承担更多的家庭责任。在这样的工作—家庭文化氛围下,员工不但愿意将更多的时间和精力投入到工作中,更好地完成工作,而且也会在工作过程中产生较为愉快的心情和积极的态度。同时,员工将这种积极的情绪带入到家庭中,从而能够更好地满足其家庭需要,这也就实现了员工的工作→家庭增益。综上,笔者认为工作—家庭文化之所以能够对员工工作→家庭增益产生影响,在于这一过程产生了工作投入。据此,本文提出如下研究假设:

H1:工作投入在工作—家庭文化与员工工作→家庭增益之间具有中介作用。

以往学者们在探讨员工工作—家庭增益的实现问题时,通常将工作→家庭增益的实现与家庭→工作增益的实现分开探讨,并认为前者的实现主要源于企业方面的影响因素,而后者的实现则主要依赖于员工家庭方面的影响因素[11-12]。而后,学者们进一步研究发现,这些影响因素均存在“相互交叉”的作用,即企业方面因素能够间接对员工家庭→工作增益产生影响,家庭方面因素也能够间接对员工工作→家庭增益产生作用[13]。据此,笔者认为企业内部的工作—家庭文化也能够间接对员工家庭→工作增益产生作用。具体而言,当企业采用支持性的工作—家庭文化时,员工会感到自己的家庭需要得到了企业的关心和重视。根据社会交换理论,员工会因此而更加积极努力地工作,以“回报”企业对自己家庭需要的关心。而在这一过程中,员工会产生满足、愉快、自信等积极情感,这种积极情感不但会由工作渗透进家庭生活中,同时也会由家庭生活反作用于工作,这一观点与Greenhaus和Powell[3]关于工作—家庭增益双路径模型中情感路径的论述内容一致。换言之,员工在积极投入工作过程中产生的积极情感能够在工作与家庭之间形成“良性”的循环,从而最终促进员工家庭→工作增益的发生。据此,本文提出如下研究假设:

H2:工作投入在工作—家庭文化与员工家庭→工作增益关系之间具有中介作用。

综上,本文的概念模型,即工作投入在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间中介作用模型如图1所示。

三、研究设计

1数据来源

为保证研究对象的代表性和有效性,本文对国内72家企业的750名员工进行了问卷调查。这些企业分布在北京、深圳、上海、宁波、大连、哈尔滨和牡丹江等多个地区,涉及制造、医疗、运输和石油等多个行业。本次数据是通过发放纸质问卷和问卷星软件两种方式获得的,其中纸质问卷通过打印并邮寄的方式,请导师师门内部已经毕业参加工作,并任管理岗位的同门师兄师姐帮助发放,填写完毕之后寄回,笔者再做进一步的数据录入与整理;问卷星则通过其他距离较远不便邮寄,且有上网条件的高校教师帮忙发放给他们各自已经毕业的MBA学生,同时,也通过笔者已经参加工作的朋友帮忙发放。本次问卷调查共发放问卷750份,回收527份,问卷有效率为703%。在527份有效问卷中,员工的基本情况为:在性别分布上,男性占565%,女性占435%。在年龄分布上,25岁以下占131%,26—30岁占286%,31—35岁占177%,36—40岁占142%,41—45岁占112%,46—50岁占70%,而50岁以上则占82%。在文化程度分布上,本科学历占643%,硕士学历占87%,博士学历占27%,而其他学历则占243%。

2变量测量

工作—家庭文化变量的测量采用Thompson等[6]开发的包括3个维度共20个条目的工作—家庭文化量表。整体量表的内部一致性信度系数α值为0920,其中时间需求子量表的内部一致性信度系数α值为0800,职业顾虑子量表的内部一致性信度系数α值为0740,管理支持子量表的内部一致性信度系数α值为0860。工作—家庭文化量表的测量方法采用李克特(Likert)5点量表法,1代表完全不同意,5代表非常同意。

对工作—家庭增益变量的测量采用Carlson等[14]编制的包含18个题目的工作—家庭增益量表。这一量表包含工作→家庭增益量表和家庭→工作增益量表两个部分,分别对应9个题项。其中,工作→家庭增益量表包括工作对家庭发展、工作对家庭情感和工作对家庭资本三个维度,每个维度3个题项。工作→家庭增益量表整体量表的内部一致性信度系数α值为0920,其中,工作对家庭发展子量表的内部一致性信度系数α值为0700,工作对家庭情感子量表的内部一致性信度系数α值为0910,工作对家庭资本子量表的内部一致性信度系数α值为0900。本量表的测量也采用Likert 5点量表法,1代表完全不同意,5代表非常同意。类似地,家庭→工作增益量表包括家庭对工作发展、家庭对工作情感和家庭对工作效率三个维度,每个维度3个题项。家庭→工作增益量表整体量表的内部一致性信度系数α值为0860,其中,家庭对工作发展子量表内部一致性系数α值为0870,家庭对工作情感子量表内部一致性系数α值为0840,家庭对工作效率子量表内部一致性系数α值为0820。家庭→工作增益量表的测量也采用Likert 5点量表法,1代表完全不同意,5代表非常同意。

对工作投入变量的测量采用的是Schaufeli等[15]开发的Utrecht工作投入量表,该量表由17个题项组成,包含活力(6个题项)、奉献(5个题项)和专注(6个题项)三个子量表。工作投入量表整体量表的内部一致性信度系数为0900,其中,活力子量表内部一致性信度系数为0767,奉献子量表内部一致性信度系数为0735,专注子量表内部一致性信度系数为0753。本量表的测量方法也采用Likert 5点量表法,1代表几乎没有,5代表非常多。

3数据分析方法

以本文搜集到的全部527份有效问卷为数据样本,运用AMOS220软件对工作投入在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益关系中的中介效应影响进行结构方程分析。

在现有的实证研究中,关于中介变量的检验一直受到关注,但目前仍无统一的标准。但是,Muller等[16]认为判定中介作用成立必须同时满足以下条件:第一,自变量对因变量和中介变量均具有显著性影响。第二,中介变量对因变量具有显著性影响。第三,当中介变量介入时,在完全中介的情况下,自变量对因变量的作用不显著,在部分中介的情况下,自变量对因变量的作用仍显著,但作用减小了。对于中介作用的这一判定方法已经得到管理学领域实证研究学者的公认和广泛应用。因此,本文也将采用上述方法检验工作投入在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间的中介作用。

四、数据分析

1验证性因子分析

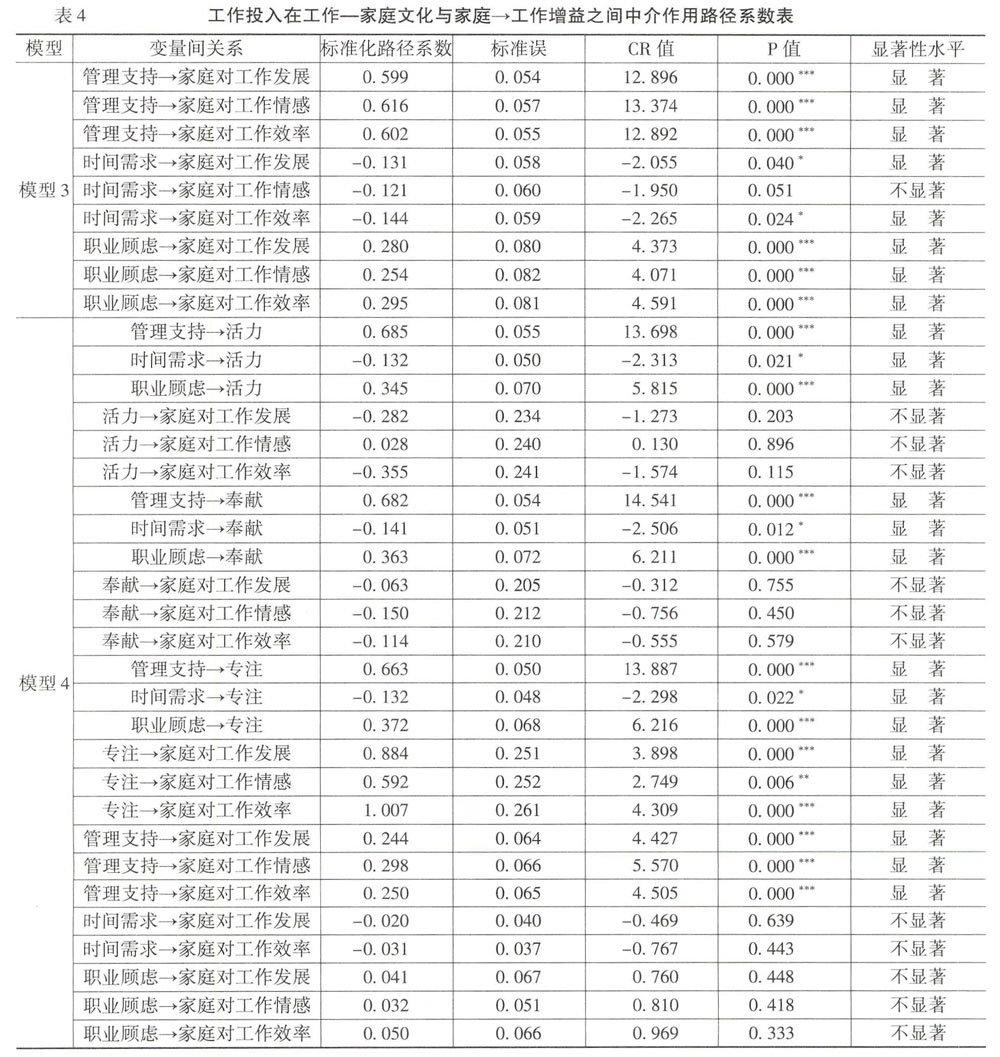

基于收集的527份有效问卷,应用AMOS220软件对本文涉及的三个关键变量,即自变量工作—家庭文化、中介变量工作投入和因变量工作—家庭增益进行验证性因子分析,其中工作—家庭增益的两个部分,即工作→家庭增益和家庭→工作增益的验证性因子分析分别进行。各变量验证性因子分析修正之后的拟合指标结果如表1所示。

由表1可知,各变量验证性因子拟合指标值均较为良好,其中,χ2/df的值均在可接受水平5000以下,NFI值、RFI值和CFI值均在可接受水平0900以上,RMSEA值均在可接受水平0080及以下,这表明工作—家庭文化、工作投入、工作→家庭增益以及家庭→工作增益的三因子结构均得到了验证。

2结构方程分析

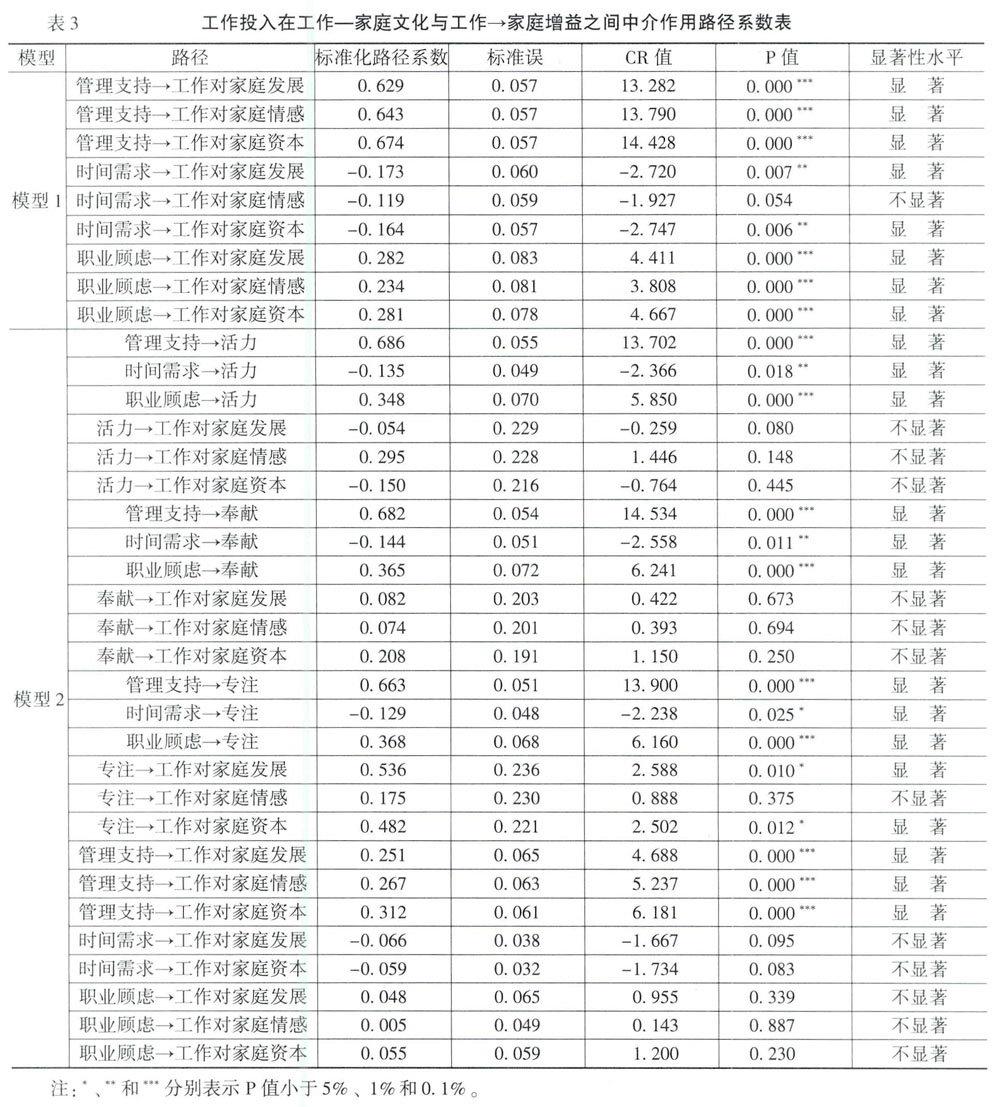

在上述验证性因子分析的基础上,本文设计4个模型来检验工作投入在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间的中介作用。其中,模型1为工作—家庭文化对员工工作→家庭增益直接影响模型,模型2为工作投入在工作—家庭文化与员工工作→家庭增益之间的中介作用模型,模型3为工作—家庭文化对员工家庭→工作增益直接影响模型,模型4为工作投入在工作—家庭文化与员工家庭→工作增益之间的中介作用模型。各模型拟合指数如表2所示。

由表2可知,模型1—模型4的各拟合指数均较为理想。,其中,X2/df的值均在可接受水平5000以下,GFI值、NFI值、RFI值、CFI值均在可接受水平0900以上,RMSEA值均在可接受水平0080以下。这表明,工作—家庭文化对员工工作→家庭增益直接影响模型成立,工作—家庭文化对员工家庭→工作增益直接影响模型成立,工作投入在工作—家庭文化与员工工作→家庭增益之间的中介作用模型成立,工作投入在工作—家庭文化与员工家庭→工作增益之间的中介作用模型成立。

进一步地,基于527份有效问卷,应用AMOS220统计软件,对上述4个模型进行结构方程路径系数分析,并依据Muller等[16]关于中介作用成立的条件,分别对工作投入的三个维度(活力、奉献和专注)在工作—家庭文化的三个维度(管理支持、时间需求和职业顾虑)与员工工作→家庭增益的三个维度(工作对家庭发展、工作对家庭情感和工作对家庭资本)和员工家庭→工作增益三个维度(家庭对工作发展、家庭对工作情感、家庭对工作效率)之间的中介作用进行验证,从而对本文的H1进行检验。模型1—模型2的路径分析结果如表3所示。其中表3列示了工作投入在工作—家庭文化与员工工作→家庭增益之间中介作用结构方程分析的具体路径系数(即模型1和模型2的路径系数),表4则列示了工作投入在工作—家庭文化与员工家庭→工作增益之间中介作用结构方程分析的具体路径系数(即模型3和模型4的路径系数)。

根据表3中模型1的路径系数可知,除了工作—家庭文化中时间需求维度对员工工作→家庭增益中工作对家庭情感维度这一作用路径影响不显著外,工作—家庭文化对员工工作→家庭增益其他作用路径均具有显著影响,这表明工作—家庭文化对员工工作→家庭增益直接影响效应部分成立。根据Muller等[16]关于中介作用的判定第一步“自变量应对因变量具有显著影响”,因而无需再判断工作投入在时间需求与工作对家庭情感之间的中介作用。进一步地,根据表3中模型1和模型2的路径系数可知,工作投入中的活力维度对员工工作→家庭增益三个维度影响均不显著,奉献维度对员工工作→家庭增益三个维度影响也均不显著,专注维度对员工工作→家庭增益中的工作对家庭情感维度影响不显著,这不符合Muller等[16]关于中介作用判定条件的第二步“中介变量对因变量影响显著”,因而活力维度和奉献维度在工作—家庭文化三个维度与员工工作→家庭增益中的工作对家庭发展维度和工作对家庭情感维度之间均没有中介作用,专注维度在工作—家庭文化三个维度与员工工作→家庭增益中的工作对情感维度之间也没有中介作用。与此相反,根据Muller等[16]关于中介作用的判定,工作—家庭文化三个维度对专注维度影响均显著,专注维度对员工工作→家庭增益中的工作对家庭发展和工作对家庭资本两个维度影响均显著,且当专注维度介入时,工作—家庭文化三个维度对员工工作→家庭增益中的工作对家庭发展和工作对家庭资本两个维度的影响变得减弱或不显著(其中,管理支持维度与工作对家庭发展的路径系数由0629减小为0251,管理支持维度与工作对家庭资本的路径系数由0674减小为0312;时间需求与工作对家庭发展的路径系数、时间需求与工作对家庭资本的路径系数,以及职业顾虑与工作对家庭发展的路径系数、职业顾虑与工作对家庭资本的路径系数则均由原来的显著变为之后的不显著)。这表明,工作投入中的专注维度在工作—家庭文化三个维度与员工工作→家庭增益中的工作对家庭发展和工作对家庭资本之间具有中介作用。因此,H1:工作投入在工作—家庭文化与员工工作→家庭增益之间具有中介作用得到部分验证。

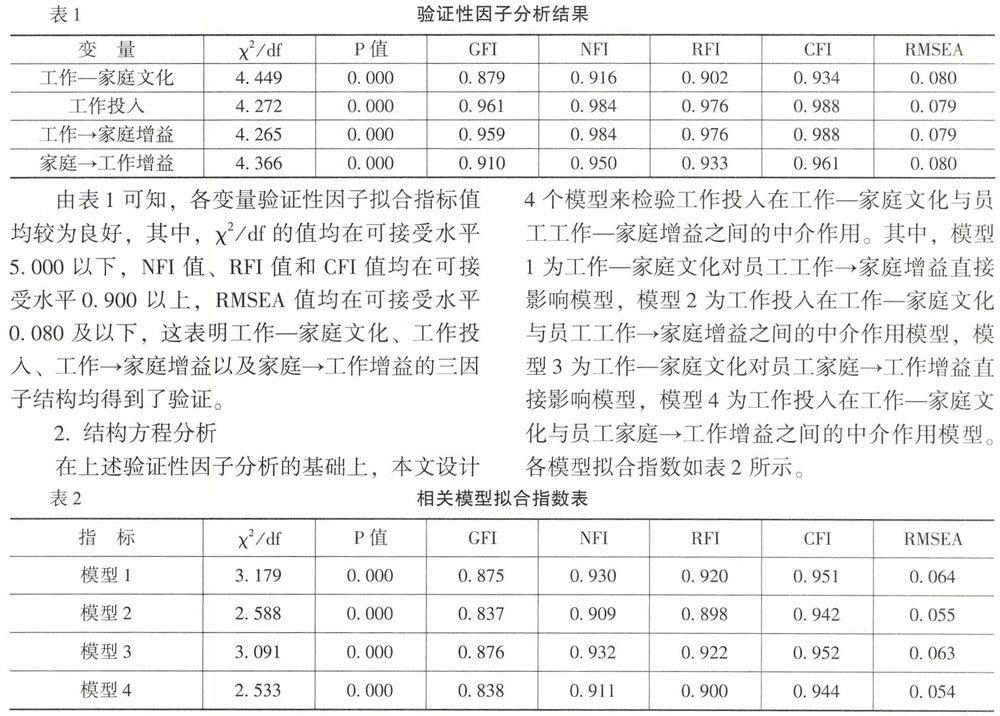

为了检验H2,模型3—模型4的路径分析结果如表4所示。

根据表4中模型3的路径系数可知,除了工作—家庭文化中时间需求维度对员工家庭→工作增益中家庭对工作情感维度这一作用路径影响不显著外,工作—家庭文化对员工家庭→工作增益其他作用路径均具有显著影响,这表明工作—家庭文化对员工家庭→工作增益直接影响效应部分成立。根据Muller等[16]关于中介作用的判定第一步“自变量应对因变量具有显著影响”,因而无需再判断工作投入在时间需求与家庭对工作情感之间的中介作用。进一步地,根据表4中模型3和模型4的路径系数可知,工作投入中的活力维度对员工家庭→工作增益三个维度影响均不显著,奉献维度对员工家庭→工作增益三个维度影响也均不显著,这不符合Muller等关于中介作用判定条件的第二步“中介变量对因变量影响显著”,因而活力维度和奉献维度在工作—家庭文化三个维度与员工家庭→工作增益中的家庭对工作发展维度和家庭对工作情感维度之间均没有中介作用。与此结果形成鲜明对比的是,根据Muller等[16]关于中介作用的判定,工作—家庭文化三个维度对专注维度影响均显著,专注维度对员工家庭→工作增益中的家庭对工作发展维度和家庭对工作效率维度影响也均显著,且当专注维度介入时,工作—家庭文化三个维度对员工家庭→工作增益中三个维度的影响(时间需求对家庭对工作情感的影响路径除外)变得减弱或不显著(其中,管理支持维度与家庭对工作发展的路径系数由0599减小为0244,管理支持维度与家庭对工作情感的路径系数由0616减小为0298,管理支持维度与家庭对工作效率的路径系数由0602减小为0250;时间需求与家庭对工作发展的路径系数、时间需求与家庭对工作效率的路径系数以及职业顾虑与家庭对工作发展的路径系数、职业顾虑与家庭对工作情感的路径系数以及职业顾虑与家庭对工作效率的路径系数则均由原来的显著变为之后的不显著)。这表明,工作投入中的专注维度在工作—家庭文化三个维度与员工家庭→工作增益中的家庭对工作发展和家庭对工作效率之间具有中介作用,同时,专注维度在工作—家庭文化中的管理支持维度、职业顾虑维度与员工家庭→工作增益中的家庭对工作情感维度之间具有中介作用,因此,本文H2:工作投入在工作—家庭文化与员工家庭→工作增益之间具有中介作用得到部分验证。

五、结论

近年来,加班文化的盛行、性别角色的模糊以及双职工家庭数量的不断增加,使得员工正面临着前所未有的平衡工作职责和家庭责任的挑战[17]。而且,由于员工工作与家庭关系的好坏与其身心健康、离职意愿和工作绩效都息息相关,因而如何帮助员工实现积极的工作和家庭关系对员工个人和企业都至关重要。基于此,本文以工作—家庭文化为起点,以工作投入为中介变量,深入探讨了员工工作—家庭增益的形成问题兼具一定的理论与实践意义。本文得出的主要研究结论如下:

专注在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间具有一定的中介作用。一方面,在工作→家庭增益方向上,专注的中介作用具体表现为:第一,专注在管理支持与员工工作对家庭发展之间以及在管理支持与员工工作对家庭资本之间具有部分中介作用,但在管理支持与员工工作对家庭情感之间不具有中介作用。第二,专注在时间需求与员工工作对家庭发展之间以及时间需求与员工工作对家庭资本之间均具有完全中介作用,但在时间需求与员工工作对家庭情感之间没有中介作用。第三,专注在职业顾虑与员工工作对家庭发展之间以及职业顾虑与员工工作对家庭资本之间均具有完全中介作用,但在职业顾虑与员工工作对家庭情感之间没有中介作用;另一方面,在家庭→工作增益方向上,专注的中介作用具体表现为:第一,专注在管理支持与家庭→工作增益的三个维度之间均具有部分中介作用。第二,专注在职业顾虑与家庭→工作增益的三个维度之间均具有完全中介作用。第三,专注在时间需求与家庭→工作增益中的家庭对工作发展、家庭对工作效率两个维度之间具有完全中介作用。

活力在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间不具有中介作用。这意味着,一方面,在工作→家庭增益方向上,活力在管理支持与员工工作→家庭增益三个维度之间,活力在时间需求与员工工作→家庭增益三个维度之间,以及活力在职业顾虑与员工工作→家庭增益三个维度之间均不具有中介作用;另一方面,在家庭→工作增益方向上,活力在管理支持与员工家庭→工作增益三个维度之间,活力在时间需求与员工家庭→工作增益三个维度之间,以及活力在职业顾虑与员工家庭→工作增益三个维度之间均不具有中介作用。之所以会出现这样的研究结果,本文认为可能的原因如下:活力通常指员工具有较高的精力和韧性等心理状态,亦指当个人遇到困难时也能够坚持下去的毅力等,从内涵上来看,这属于员工个人的人格特质内容,因此,受到诸多因素的影响,一般不易改变。所以,工作—家庭文化可能无法对员工这种个人特质特征进行影响,进而对其工作→家庭增益或家庭→工作增益产生影响。

奉献在工作—家庭文化与员工工作—家庭增益之间不具有中介作用。这表明,一方面,在工作→家庭增益方向上,奉献在管理支持与员工工作→家庭增益三个维度之间,奉献在时间需求与员工工作→家庭增益三个维度之间,奉献在职业顾虑与员工工作→家庭增益三个维度之间的中介作用均未得到验证;另一方面,在家庭→工作增益方向上,奉献在管理支持与员工家庭→工作增益三个维度之间,奉献在时间需求与员工家庭→工作增益三个维度之间,奉献在职业顾虑与员工家庭→工作增益三个维度之间的中介作用均未得到验证。究其原因,本研究认为奉献来自于员工自身对其工作意义的判断,是建立在员工对自己工作时是否有自豪感以及能否勇于接受挑战等自我认知基础之上的。而工作—家庭文化是一种隐性的组织家庭支持氛围,属于潜在的企业环境,管理者的支持、组织对员工工作时间的预期以及感知到的使用家庭支持福利对职业发展的影响等工作—家庭文化内容,均无法对工作内容等产生本质性的改变,故也无法影响员工对工作本身的意义的判断,进而无法间接对员工工作→家庭增益或家庭→工作增益产生影响。

本文的管理启示在于如下两个方面:一方面,企业应转变管理员工工作与家庭关系的传统观念,由避免工作与家庭的相互冲突转为促进二者积极关系的实现。在传统的企业管理意识中,员工的工作与家庭关系是相互对立的,企业在对员工工作与家庭关系进行管理时,也应将重点放在如何避免和减少工作与家庭的相互冲突上。事实证明,员工参与工作活动和参与家庭活动并非完全对立,这二者之间存在着积极的交互作用。因而,企业也应转变传统观念,将过去针对员工工作与家庭关系的“分割”管理策略转变为将员工工作与家庭兼顾的“融合”管理策略。进一步地,企业应基于积极心理学视角,将对员工工作与家庭关系的管理中心由减少冲突转为促进增益。尤其在管理新生代员工时,更应如此。在如今的工作领域中,占据主导地位的是80后员工和90后员工,这些员工一个共同特点即是,他们关注的不再是简单的温饱问题,而是情感需求和自我发展等全方位的需求。他们要求被重视、被专注并要求得到全面发展,这意味着,他们需要从工作活动中获得更多的来自于组织上的支持、认可以及自我实现。因而,企业应立足积极心理学视角,探寻如何能够帮助员工实现积极工作与家庭关系的路径,从而促进其全面发展。另一方面,企业应注重对工作—家庭文化的建设和发展。本文研究表明,工作—家庭文化不但能够使员工更为积极地投入工作,与此同时也能促进员工积极工作与家庭关系的实现,因此,管理者应加强对企业内部工作—家庭文化的重视,努力为员工提供能够促进其工作与家庭同时发展的环境,这就需要管理者无论从观念上还是从行动上都要有所转变,并加强相关内容的培训和自我修炼,以切实促进员工的全面发展并兼顾企业的长远利益。

参考文献:

[1]Grzywacz, JG, Butler, AB The Impact of Job Characteristics on Work-to-Family Facilitation: Testing a Theory and Distinguishing a Construct [J] Journal of Occupational Health Psychology, 2005, 10(2):97-109

[2]Major, DA, Morganson, VJ Coping with Work-Family Conflict: A Leader-Member Exchange Perspective[J]Journal of Occupational Health Psychology, 2011, 16(1): 126-138

[3]Greenhaus,J H, Powell, G N When Work and Family Are Allies: A Theory of Work–Family Enrichment [J]Academy of Management Review,2006, 31(1): 72-92

[4]Wang, P, Walumbwa, F O Family-Friendly Programs, Organizational Commitment, and Work Withdrawal: The Moderating Role of Transformational Leadership [J]Personnel Psychology, 2007, 60(2): 397-427

[5]Allen, TD Family Supportive Work Environments: The Role of Organizational Perceptions [J]Journal of Vocational Behavior,2001, 58(3):414-435

[6]Thompson,C.A.,Beauvais,L.L., Lyness,KS.When Work-Family Benefits Are not Enough:The Influence of Work-Family Culture on Benefit Utilization, Organizational Attachment,and Work-Family Conflict [J].Journal of Vocational Behavior, 1999, 54(3): 392-415.

[7]Anderson,SE,Coffey,BS, Byerly,RT Formal Organizational Initiatives and Informal Workplace Practices: Links to Work-Family Conflict and Job-Related Outcomes [J]Journal of Management,2002, 28(6): 787-810

[8]Behson,SJ The Relative Contribution of Formal and Informal Organizational Work-Family Support [J]Journal of Vocational Behavior,2005,66(3):487-450

[9]Thompson, CA, Prottas, DJ Relationships among Organizational Family Support, Job Autonomy, Perceived Control and Employee Well-Being [J]Journal of Organizational Health Psychology, 2005, 11(1): 100-118

[10]Gordon,JR, Whelan-Berry, KS, Hamilton, EA The Relationship among Work-Family Conflict and Enhancement, Organizational Work-Family Culture, and Work Outcomes for Older Working Women [J]Journal of Occupational Health Psycho1ogy, 2007, 12(4):350-364

[11]Seiger, C P,Wiese, B S Social Support from Work and Family Domains as an Antecedent or Moderator of WorkFamily Conflicts? [J]Journal of Vocational Behavior, 2009, 75(1): 26-37

[12]Daalen, GV, Willemsen, T M, Sanders, K Reducing Work–Family Conflict through Different Sources of Social Support [J]Journal of Vocational Behavior, 2006, 69(3): 462-476

[13]Michel, J S, Kortba, L M, Mitchelson, J K, Clark, M A, Baltes, B B Antecedents of Work-Family Conflict: A Meta Analytic Review [J]Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(5):689-725

[14]Carlson,DS,Kacmar,KM,Wayne,H, Graywacz,JG Measuring the Positive Side of the Work-Family Interface: Development and Validation of a Work-Family Enrichment Scale[J] Journal of Vocational Behavior,2006, 68(1): 131-164

[15]Schaufeli, WB, Salanova, M, Gonzalez-Roma, V, Bakker, AB The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach [J]Journal of Happiness Studies, 2002, 3(1): 71-92

[16]Muller,D, Judd, CM, Yzerbt, VY When Moderations Is Mediated and Mediation Is Moderated [J]Journal of Personality and Social Psychology, 2005, 89(6):852-863

[17]林忠,鞠蕾,陈丽工作—家庭冲突研究与中国议题:视角、内容和设计[J]管理世界,2013,(9): 154-171