中国粮食可持续生产能力的定量分析:基于化肥使用量视角

2016-05-14孙双利薛家驹

孙双利 薛家驹

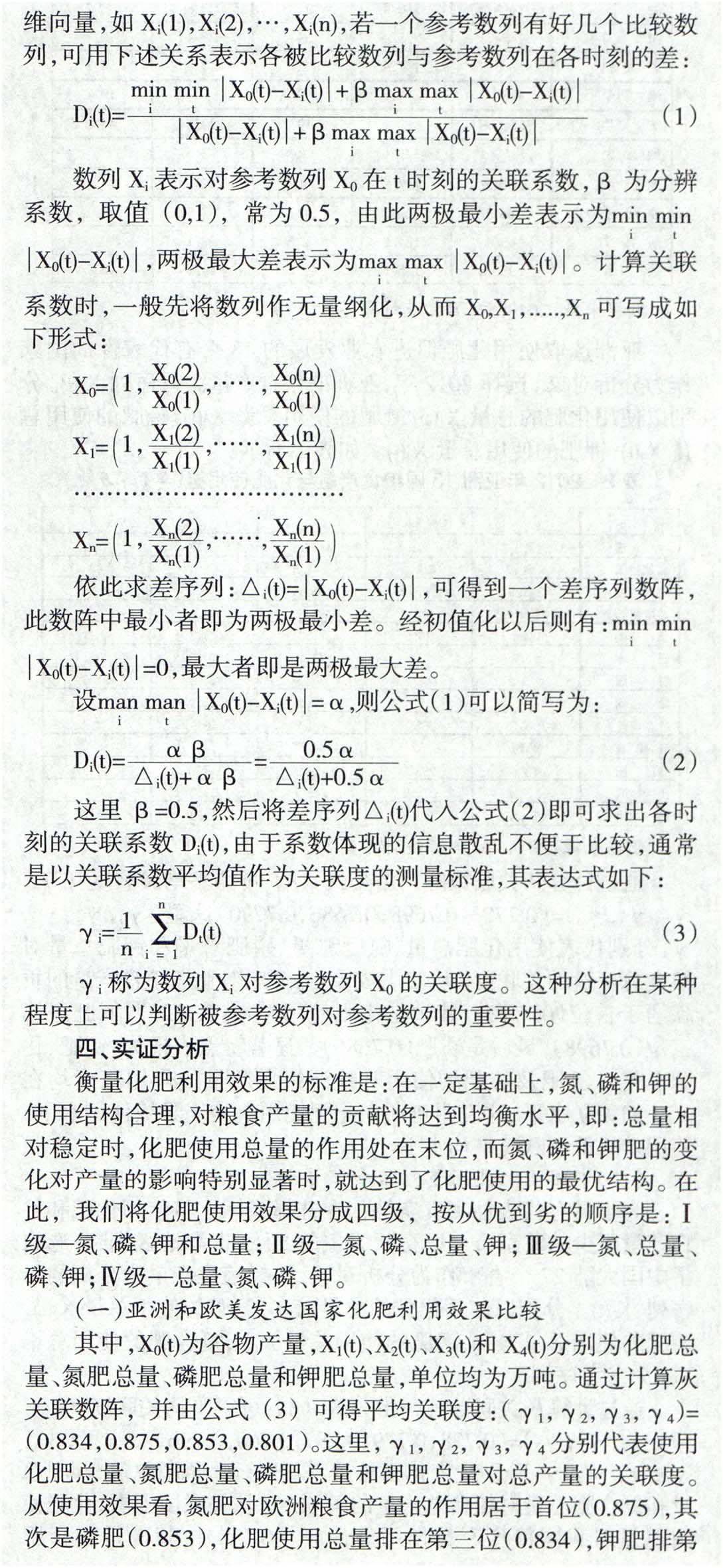

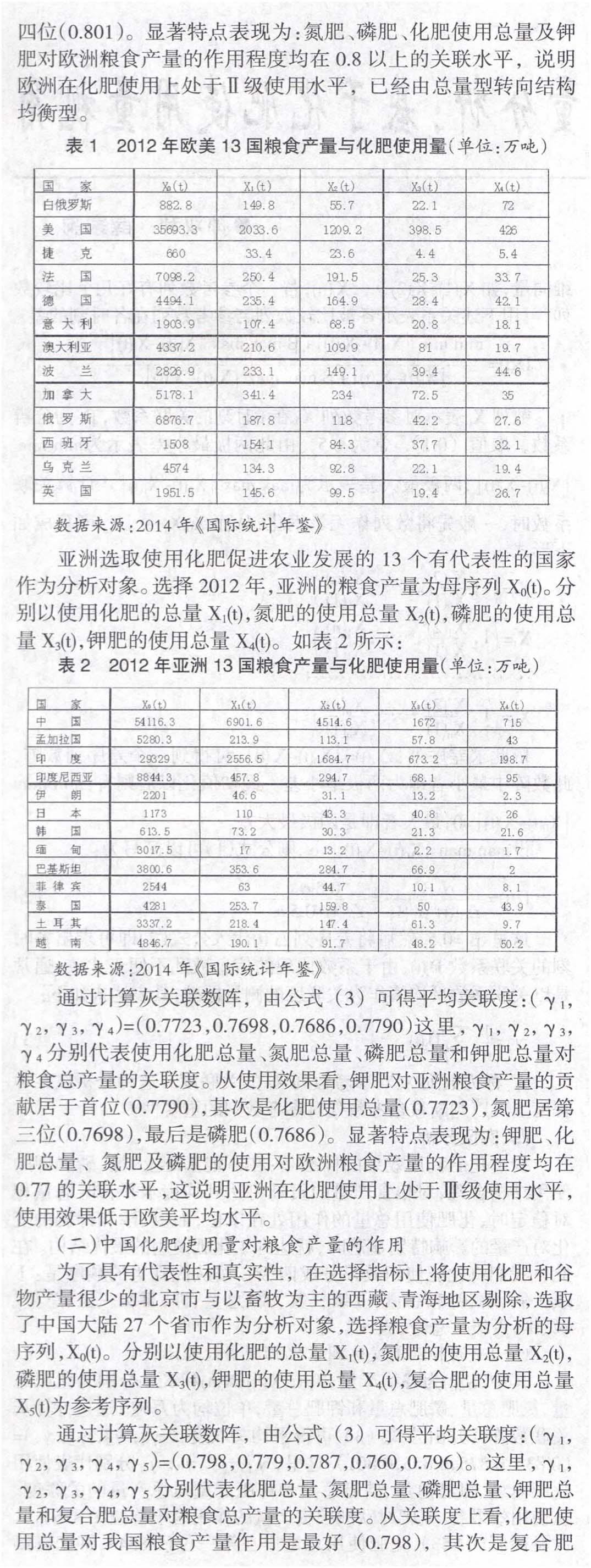

摘要:目前中国是世界上第一大化肥生产和消费大国。随着化肥广泛运用,农业生产和粮食产量得到了前所未有的快速发展,然而大量使用化肥对农产品质量、环境和农业的可持续发展均构成严重威胁,因此,我国化肥利用的绩效情况成为备受关注的问题。文章运用灰色关联度分析法对此问题进行讨论,结果表明:我国的化肥利用水平不高,处在四级水平,既低于欧美国家的二级水平,也低于亚洲的三级水平。并依据该结果提出提高中国粮食可持续发展生产力的政策建议。

关键词:中国粮食 持续生产能力 灰色关联度分析法

中图分类号:F307.11 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2016)07-045-03

一、引言

民以食为天,人类生存首先要解决吃饭问题,我国人多地少,粮食问题历来为人们所关注。根据国家粮食安全战略部署《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》(国办发[2015]80号),其中第五条考核内容包括增强粮食可持续生产能力、保护种粮积极性、增强地方粮食储备能力、保障粮食市场供应、确保粮食质量安全、落实保障措施等6方面,增强粮食的可持续生产能力居于首位。但是我国粮食的可持续生产力却因耕地减少、土壤肥力下降等原因受到严峻挑战,同时上世纪80年代以来,由于化肥的普遍施用,粮食产量大幅提高,使人们认为增加化肥使用可以提高产量,从而不断加大化肥投入,以此作为增产的主要手段。但是有人认为施用化肥会污染环境,并且不断增加化肥使用量真的能使粮食产量持续提高吗?关于如何正确评估我国化肥使用量与粮食产量的关系以及我国目前化肥使用程度如何的实证研究并不多,本文采用灰色关联度分析法对该问题进行探讨。

二、文献述评

粮食生产关系粮食安全,大量研究表明:粮食价格、耕地面积、农业技术投入以及政府支农政策等因素对粮食生产有显著的正向影响。这些研究中有不少文献考虑了化肥使用量对粮食生产的影响,认为化肥投入增长是影响粮食产量的重要因素,但大量使用化肥也会产生农业环境污染和食品安全问题,严重制约我国粮食生产的可持续发展。近年来,我国农业环境污染日益严重,与农业生产投入相关的环境问题已经引起学术界的关注。吴小庆、徐春阳和陆根法运用数据包络方法,评估了氮肥的利用效率;李静和李晶瑜对我国粮食主产区化肥使用效率及影响因素进行了分析;曹芳萍和沈小波对我国东、中、西部全要素化肥使用效率进行了比较;曾希柏和李菊梅发现随着单位面积化肥施用量的增加,化肥利用率会相对下降,但我国化肥施用量仍有上升的空间。这些文献多方面考察了化肥使用对粮食生产可持续发展的影响,但都没有将中国的化肥使用效率与亚洲其他国家以及发达国家进行对比分析,本文正是在此前提下展开论述的。

五、结论与政策建议

从上述计算结果可知:第一,复合肥在中国粮食产量中起到较好的作用,是目前解决化肥、环境和粮食产量之间矛盾冲突的有效途径之一;第二,从中国大陆化肥使用情况看,粮食产量对化肥使用总量具有很高的依赖性;第三,欧洲使用化肥水平优于亚洲和中国,并且亚洲总体平均水平高于中国大陆水平。由此可以看出,虽然中国粮食总产量12年连增是以过度使用化肥和透支生态环境为代价的,是不可持续的;第四,尽管欧洲在化肥使用上也没有达到最优水平,但从灰色关联值上可以看出,各指标相对集中,离散度小,说明各被比较序列对参考数列的贡献相对均衡,表明化肥使用结构相对合理。

结合本文结论,建议如下:

首先,当前我国粮食库存较多、仓储补贴负担较重,同时国际市场粮食价格走低,国内外市场粮价倒挂明显,可利用当前粮食供给宽裕的时机,在部分地区实行耕地轮作休耕,既有利于平衡粮食供求矛盾、稳定农民收入,又有利于耕地休养生息、减少对化肥的过度依赖。

其次,推广生态平衡施肥,加强农业系统内部的物质循环技术开发和应用:如秸秆还田机械的应用。综合利用作物秸秆,不仅能有效降低化肥使用总量,减少生产成本,还能提高农产品的品质。坚持有机、无机相结合的生态平衡施肥将是我国农业可持续发展的方向。

第三,发展农村电子商务。通过网络平台,拓展农村信息服务领域,使之成为遍布县、镇、村的三农信息服务站。将农产品定制与交易、农村物流、农技服务、农村金融等领域融合成一体化的综合服务,为农业生产的产前、产中、产后提供指导,建立现代化的产业链服务生态圈,把农业生产领域的有型技术进步和无型技术进步有机结合,在不增加化肥投入情况下增加农民收入,使农民成为最大受益者。