中国摄影的语图构建

2016-05-14祖宇

祖宇

引言

影像语言的传达,关乎其生成和转化。

语言既是思考的前提,也是描述、阐释、评价世界的重要路径。而文字作为语言及其交流过程中的首要工具,如今也正在扮演着摄影艺术实践的重要角色,并越来越受到中国艺术家们的青睐,他们受益于中国的文化土壤,日渐成就着创作思路的拓展和具有本土特色的视觉艺术语言。“图像时代”的到来让语言与图像的关系成为重要的当代文化议题,结合汉字去理解中国摄影的流变具有特殊的意义。汉字的魅力恰恰在于它本身就是由图像演变而来,而这与西方拼音文字的形态及其文化背景大相径庭。这是中国当代摄影在语图关系的处理上独特背景。

本文将考察“书写与制像”、“所述与可见”这两组“语图关系”,行文中并不总是围绕着单纯的图与文展开,而是着眼于汉语言背景下的中国摄影如何将单纯的语图关系与艺术家的制像风格相结合,从而探索相关影像背后深刻的历史意义与社会意义。

一、书写与制像:基于“书画同源”与“诗画一律”的中国视觉艺术传统

“语言的能指和所指就像一片树叶的两面,语音连接概念,两者须臾不分,否则就没有语言。”—索绪尔(Ferdinand de Saussure)

然而,这位索绪尔先生假设的并不全面,因为语言不一定要有声音,且语言不一定是被阅读的拼音文字,比如作为“图像文字”的中国语言。汉字是象形或表意的“图像文字”,“象形”与“表意”都是抽象画,而这种作为“抽象画”的元图像,其本身就在进行着自我指涉,汉字是关于图像的图像(W.J.米歇尔,《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社,2006年,p32)。汉字本身藉由其“象形”就与物保持着相似,汉语言世界里本就存在一种特有的图像构建方式,那就是直接用“图”(字就是图)叙事的可视语言,文字在参与图像创作的功能上除了承载意义之外,还可以是用于观察的“符号”,而非单纯的字母语言或听觉语言。由此,以希腊文字和拉丁文字为主导的西方世界中的语言大都要通过朗诵去倾听后得以转化为思维的想象;然而,在汉语言统领的视界中,意义是可以“看”出来的。

中国的视觉艺术中对语图关系的处理上离不开“书画同源”的传统。其中,一方面肯定了图像与文字具有相同的认知功能:成教化、助人伦;另一方面,也证明图像接受了书法的笔法,从而界定图像的本质不等于物象的再现,而是人的活动痕迹。这就使制像变成了人的身体姿态或者手的动作姿态的展现,而这种动作展现之中,显示的是人的精神状态。此外,中国的视觉艺术传统也离不开“诗画一律”。在中国,“诗画一律”最早使诗歌进入绘画,从而成就了中国绘画史上一种全新的画种和风格—文人画。语图关系在中国历经了“口语时代”(文字出现之前)的“以图言说”;“文本时代”(文字出现了)的“语图互访”;“后文本时代”(宋元之后使用纸印文本交流)的“语图互文”(或“语图合体”)。中国自近代以来,语图关系体现在制像艺术中主要表现为文人画之后的“诗意画”和“题画诗”,属于“诗画合体”,即将文本与图像书写在同一个文本上,两者在同一个界面上共时呈现,交相呼应—“语图互文”体。某种意义上,中国人的“诗画合体”(或诗画一律)缩近了文本与图像的空间距离,使二者的联系更加密切。

在清末民初,摄影传入中国的早期,在照片上,尤其是在赠予他人的肖像照片上签名题跋非常流行,这其实就是中国传统书画题字的延续。早在20世纪二三十年代开始,中国摄影就已经注重在创作和理论中结合本土文脉进行摄影语言的构建。特别是“五四”新文化运动之后,尽管新美术运动结束了千年来文人画一统天下的局面,但是中国传统绘画仍然对当时的视觉艺术有深远影响,许多摄影家除了追求作品题目的诗意,也在照片上题词落款。如陈万里《大风集》12幅作品全部处理成写意画效果。刘半农许多作品也都是“诗书画印”为一体,友人时常称赞半农的摄影作品是画中有诗、诗中有画。当时的《大众画报》还开辟“诗之影”专栏,集中刊登张印泉、吴印咸、冯四知等摄影家古诗词意境的摄影作品,并以整首诗词作为标题或填入作品之中。郎静山在1930年代的集锦摄影创作也模拟中国画意境,并时常在照片上题跋。他在第一次个展时出版的专刊中这样阐述:“所采构图理法,亦多与吾国绘事相同。今有集锦之法,画之境地,随心所欲,于大自然景物中,仿古人传移模写之诣构图,制成理想中之意境。” 民国时期许多摄影集还常邀书画名家题签、题序,如俞平伯为《大风集》题序,徐悲鸿为舒新城的摄影集《美的西湖》题序,都是中国摄影史上书影合璧的佳话。

把摄影与书法为核心的视觉艺术相融合是现、当代中国摄影一缕绵延不断的冲动。 1980年代香港摄影家陈复礼与大陆30多位书画名家合作的“影画合璧”系列正好接续了二三十年代中国摄影的画意传统和实践。而近年来魏壁、储楚、王冬龄等艺术家的作品把这种实践赋予了当代的色彩。

在沿海城市生活多年的魏壁2010年返乡,开始拍摄《梦溪I》和《梦溪II》,这两组作品既是私密的个人手写日记,又是一本地方图像志。他在印有家乡当地“人”或“物”影像的宣纸上手写相关的故事,回到了“在画上题诗”的中国传统。他的作品在文字和图像浅唱低吟的对白中抒发出当代人对农耕文化的乡愁。

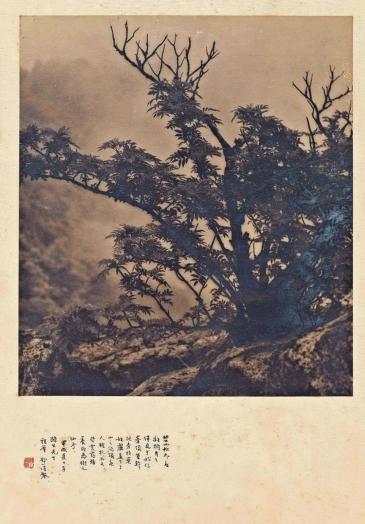

储楚的《树语》系列的创作开始于2010年初春,她在家边上的植物园里找寻春天的感觉,并把这种感觉收纳在春天苏醒的树枝里,之后用大画幅相机拍摄。其中,每一幅画面的树枝阴影里,都藏有她使用非常精微细小的字体去书写的中国古诗词,例如《诗经》、《西湖梦寻》、《屈原》里的诗词歌赋,藏匿在阴影中的文字仿佛准备唤醒这些枯枝。

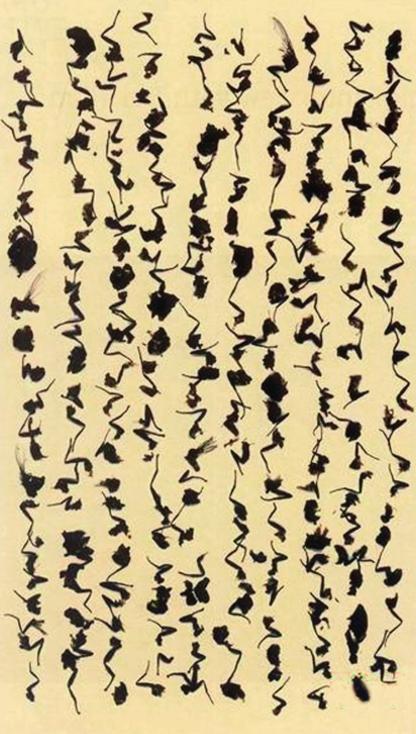

今年71岁的著名书法家王冬龄是20世纪中国书法大家林散之、陆维钊、沙孟海的弟子。其《银盐书法》系列,让他从“书法”出走,回归“书写”本身。他在相纸上尝试着使用显影液进行书写,原本的墨迹经过感光之后,黑色影调消失变白,逸趣横生。这个系列在2013年首次展出,被王冬龄称之为“盲人书”。在那其中,写好的文字进入暗房被冲洗就像是一场奇妙的戏剧。英文世界里,“摄影”一词即有“光影的图绘”之意,如今一个中国人在西方舶来的制像术中真正地实现了这种“图绘”,让照片里出现了书法。王冬龄的《银盐书法》不仅拓展了我们对书法语言的认知,某种意义上也是对长久以来西方所主宰的影像创作及其读解法则的颠覆。

同样是20世纪二三十年代,与彼时中国的摄影实践遥相呼应的西方现代艺术史上,出现了一种国际性的先锋艺术风格—达达主义。达达主义艺术时期的文字符号在视觉艺术作品中以不同以往的方式出现,文字本身不再只是可直接发挥阅读功效并承载信息和意义的工具,而是作为图形的一部分参与摄影画面的构图,在传达观念方面所采用的抽象手段使之在摄影这一视觉媒介上得以二次延展,而后文字结合影像本身,传达出更为丰富的信息。以柏林的达达主义运动为例,其对现代主义摄影的最大贡献就是摄影蒙太奇这个新事,它有着“革命的艺术”之称,在形式上以文字大胆“闯入”图像为鲜明特色,某种意义上,这里的文字阅读变成了文字“观看”。这些作品藉由虚构的却又触及本质的视觉悖论,无论是形式还是内容上都达成了对某种原有秩序的颠覆、打破,甚至是鞭笞,并以此实现提升大众政治意识的宣传作用。达达主义的艺术拓展为摄影观念带来根本性的变革,也正是藉由这次运动,文字与摄影的融合成为契机,并为今后涌现出的多种以文字为视觉材料的影像作品铺开了广阔的衍生土壤。

这种“革命的艺术”在20世纪30年代也来到中国。文字“闯入”图像使中国视觉艺术传统中的“书画同源”脱离了其最初的含义,中国摄影实践中开始出现关乎语图关系的新方向:语图互译—语言直接出现在摄影所记录的现实画面中,比如1940年代张才拍摄的上海,不少作品以街头的广告牌为主体,这些文字以图像的身份成功的参与构建了特殊的摄影话语,它们与其他人物、风景、建筑等图像元素镶嵌在一起,仿佛用文字的指向性代替了图像符号对时代的把握,从而产生出丰富的图像意义及其与文字的复杂联系。

但是,20世纪三四十年代的中国摄影就不同于此时西方达达主义艺术的文字弱化其意义承载而参与图像构建。中国摄影因为战争的爆发,与中国当时的其他艺术一样,伴随着挽救民族危亡的努力而发生重要转向,“唤醒群众”的宣教功能成为艺术的重要功能。沙飞、高帆等摄影师在1939-1940年之间拍摄了不少以“标语”为主体的作品,他们的作品强化影像里文字的话语诉求,使其成为时代的符号。

这一时期的许多中国摄影师在之后也成为新中国图像的制造者以及新中国制像范式的奠基人,他们的摄影话语在20世纪50年代新中国摄影中被继承和发展,并在60年代“文革”时期的摄影中达到顶峰。

二、所述与所见:基于“语图互文”的中国当代摄影实践

“媒介即信息。”—麦克卢汉(Marshall Mcluhan, 1911-1980)

文与图关系的核心是语言与图像的关系,而语言与图像关系的核心是“语象”(用文字的物质材料制成的像)与“图像”的关系,它们之间相互联想、模仿、转译,甚至重叠。如文艺复兴威尼斯画派的画家及其之后的巴洛克画家们以奥维德(Publius Ovidius Naso)诗集《变形记》(Metamorphoses)为母题进行的视觉转译;中国历代艺术家以庄子《逍遥游》为原型进行视觉重构。从通过语言来“看”到通过图像来“说”,这种转变可能是当代人类理解方式上的重大变革—语言的图像已转向图像的语言。

当代加拿大著名传媒理论家麦克卢汉有个著名理论:“媒介即信息”,即信息并非一定是语言信息,信息也并非一定以语言符号作为载体才得以传达。电视与互联网上的信息,并不是等同于语言的信息,但却可以传达出大量的意义。进入21世纪,“语言们”再也无法坐以待毙,它们改变了自身的形态,置换成摄影、电话、收音机、电影、电视,以及互联网中的声音和图像等媒介,这些远比单纯的有声语言和文字要生动,它们仿佛逐渐替代了语言本身,并对全人类产生影响。这些现代媒介藉由其所具备的“语言”的形态超越了人们习惯上认识的语言,成为人的延伸,人类智慧伴随着人类语言的形态改变,其传达形式也发生了改变。

回望索绪尔有关语言“能指”和“所指”的定义,实际上也暴露出了“狭义的语言”上的悖论,因为有些情况下,“能指”和“所指”是重叠的—语言的“图像”就是图像的语言。在这些情况中,语言的含义在自身中消化完成,“可见的”不仅被“所述的”表达出来,“可见”就是“所述”本身。

从“所见”到“所述”,是中国当代摄影实践中已经被反复使用的语图关系。自20世纪八九十年代,中国以记录社会为题材的不少作品在有意无意地以文字作为拍摄的主体,比如李晓斌、安哥、王文澜、姜健等摄影家的作品,而近年来倪卫华的《关键词》、何崇岳的《计划性生育》、马宏杰的《标语中国》则以拍摄中国都市乡村的标语为主题,这些作品中形形色色的文字作为影像是拍摄者的所见,也是文字的能指,同时文字作为抽象的符码,在影像内部发出对事实复杂的指涉,作品超越“所见”,形成糅合时代符号的个人“所叙”乃至个人“批评”。

1990年代的中国摄影实践进一步继承了80年代追求个体的自主观看的精神与理想,观念摄影开始登场。摄影与文字的关系被自觉地提上了反思的聚焦点上。

刘树勇在1997年8月7日《现代摄影报》上发表了文章《权利—关于观念摄影的对话》(后被《中国摄影报》于9月2日转载刊登),文章的插图以对一系列摄影名家的著名作品进行了“观念性”上的颠覆,其中就阿尔弗雷德·艾森斯塔德(Alfred Eisenstaedt)那张享有盛名的“胜利之吻”,他把它的图片说明改为“驻青岛的美国士兵在街头侮辱一位中国少女”。

他在文中指出:“在今天一幅摄影作品本身‘拍的是什么已经不重要和无意义了,重要的是‘我们说它是什么。”他认为,照片只是传递主观意识、也就是“观念”的载体。同一幅摄影作品,可以加上不同的阐释而具备不同的含义。“而在今天这张作品的命名更多的是取外在的需要,说白了,利益的需要决定了它是什么,传播和流通领域已经成为了决定性的环节。”刘树勇通过对这些名作的“戏拟”,提示了文字与影像意义的捆绑和遮蔽的复杂关系。这就使人联想到近日网络上出现的一组“实验作品”—高岩《青年当代艺术家案例》。摄影师从给互联网及他人日常拍摄的图片中收集图片(其中很多与艺术领域无关),以艺术评论的方式赋予这些文字和图像看似逻辑合理的新关系和新意义,从而重构出“从有到有”的作品。这种作品以其所秉承的批判性暴露了当代艺术理论与批评流于范式的写作和追逐利益的姿态。

事实上,在中国当代摄影实践中,“所见”早已超越了“所述”本身。

首先,对于视觉艺术而言,个体的自主观看很可能会“摧毁”原作者所铸就的意义大厦,这场“摧毁”就像一场观看者的“接力”,一旦启动将永无休止。

王劲松用一个汉字“拆”及其外部的“圆”,重建了他的《百拆图》,与其说是使用摄影这个工具进行着“说文解字”,不如说他是“以图拆(解)图”—他用文字与符号的结合体来拆解书写本身的情绪,并以此重(复)建新的图像意义。画面中,大小不一、字迹不同的汉字“拆”,在一种相同的情绪下被强化、重复地书写,而后以类型学的方式被并置排列;而与此同时,“拆”字外部的“圆”又恰恰是跨越了语言识别障碍的一种情绪符号—“提醒注意”。当这些文字与图形的结合体在最终呈现时被进行集体投放的时候,这种迫切的情绪通过涂鸦式“粗暴”的书写动作到达高潮,它们的作用等同于整个画面充满了“!”符号。正如艺术家自己所言,“拆”的背后有一条“临界线”,它在意义上是新与旧的更迭。不仅如此,作为利用汉字特性来建构摄影语言的一种尝试,《百拆图》实际上也勾勒出一条文字与图像的“临界线”。

翁云鹏的静态影像作品中有关“文字与图像的结合”是对动态影像的二次剪辑。根据创作者的意图,汉字字幕与影片中的图像被镶嵌得近乎完美,这里的字幕正如前面所提到的“标语”,它们也起到某种“提醒”、“教化”的作用。然而,与“标语”是无意识的“闯入”所不同的是,此处的“字幕”是有意识的“入侵”,文字的诱导力量再次“攻陷”了观众对图像的自主阅读和理解。尽管在作品中,西方艺术史上的“圣像”们伴随着汉字信息的读解被彻底去魅,但是艺术家正是利用了这种个体自主观看的悖论,赋予“元图像”第三次生命力(第二次生命力在原影片的剪辑中实现),更有趣的是,这些静态影像原本是动态影像。

类似上述使用文字来“攻陷”个体自主观看权利的案例还有王国峰的作品,《他们是谁?他们看到了什么?》,艺术家通过新闻摄影中图片编辑对纪实摄影作品的操纵来一窥“图像证史”和“纯真之眼”这两个问题—历史或许并不正如你所看到的那般,而你所没有看到的也不代表没有发生过。

何博的作品《延伸的刺点》,也是对上述这种视觉游戏的呼应。他用影像作品中行为主体“我—他—我”,在形式上对应“图像—文字—图像”,即让朋友们在自己的老照片上书写各自不同的观后感(“刺点”),以此让观看者的经验不断地完善已有的照片意义,产生新的解读—现在的“他”与过去的“我”对话,构建出一个未来(或者未知)的“我”。

批判性是自主观看的产物,而它随即又反向批判自主观看本身。顾畅的《我来自朋友圈》,捕捉如今发达的网络通讯工具中现有的图文组合,并二次构建出某一类社会群体的生存特征。在这一过程中,他将主体“我”消解在日常的碎片化的观看经验里,网络时代中人类记录生活的特殊方式构成了人类身份的特殊定位及识别系统,而放眼“朋友圈”的矩阵,恒河沙数的图像源增强了时代的分辨率,却又模糊了现实与虚拟的边界,世界的轮廓早已不再鲜明。

其次,影像艺术可以把语言与图像融为一体,而影像的画面速度(无论是动态的还是静态的)又远远超越了人类日常交流中语言的使用速度(无论听说读写)。在影像的语言中,时间既不是钟表产生的分秒,也不是现象学的时间意识或者心理时间,而是一种绵延不断的画面时间。

邱志杰在1994年的《纹身系列之二》中就尝试在传统摄影肖像中嵌入汉字,后来又尝试了多组光绘汉字的作品。在2004-2005年间用光绘完成了他的《二十四节气》的书写。在语言的世界里,“光”通常会被用来指向时间,比如我们常说光阴似箭。邱志杰用延时摄影直接定格节气—这个汉语文字表达的时间节点,既表达了对时光短促的悲叹,又将这种短促定格为永恒。

陈哲的《向晚六章》“用图像写”(to write with photograph),层层分解“黄昏”中复杂的时间和情感密度,诗意的图文编排方式仿佛是流动的音符,抑扬起落。“写作终究是和照片一起,就如同心圆一般”,她用这样的注解来诠释图像与文本相遇的魔法,沐浴在黄昏时分。

再次,基于语图互文的“隔空对话”超越过去、现在和未来。

汤南南于2006-2011年,在沙滩上散步而后随手拍下近100件漂流物的照片,并在2012年完成了作品《流觞》。除了拍摄,作品还有另外一项重要任务,就是采用考古学和博物学的方法考察每件漂流物的历史。他还针对作品中那些无法考证的事物面向社会征集故事,观众们以曲水流觞的方式解读影像并创造文本,与汤南南已经完成的摄影图像“隔空对话”,这一过程让现有的图像派生出新的意义,并逐渐形成一套完整的作品。

塔可的《诗山河考》和《黄易碑录》是中国当代人与古人“隔空对谈”的案例。如果说《诗山河考》是把文学性的意义推到一个遥远而又陌生的现实的画面中,并以此来剖析现实这个负载着无限可能的范本;那么《黄易碑录》(2015年)就是艺术家在踏着古人的脚步故地重游,循着图像的轨迹到达历史的文本叙事中去。碑录的创作灵感,来自于清朝乾嘉时期金石学家黄易的一系列访碑日记与册页。塔可用影像的方式重构(或者说虚拟再现)出自于黄易日记与绘画中的景观,他利用不可见的地域的重合与可见细节的对应,用影像的手法对绘画与文字进行重新书写,娓娓道来“物质”尤其是物质性遗迹的文字,探索不断叠加的文化记忆。

白宜洛在2005年左右把苍蝇的尸体扫描的影像,拼画成中国传统书法的模样,既是对传统的回应,又是对汉字的影像解构。

他们的作品在不同程度上都回应了德里达(Jacques Derrida)的判断:“图像只是另外一种书写方式,一种栩栩如生的符号,并且这种符号能够将自身伪装成它所描绘的事物、观看的方式以及事物的本质,并提供直接摹本。”

诚然,今天的语言和文化环境愈发多元,但是中国当代摄影艺术家在合理平衡传统美学思想和摄影媒介的特性上有了更加成熟的把控。王庆松、罗永进、张小迪、曾瑞等诸多当代艺术家从不同的维度进行了探讨语图关系的摄影实践,他们的作品直指我们有关汉字的生活记忆和文化经验的同时,把影像定格在了更宏大的历史和现实中。

中国当代摄影在语图关系的处理上已然自如且睿智。

作者为摄影史论学者,策展人,浙江传媒学院摄影系教师,中国美术学院艺术史论博士研究生。

参考文献:

1.(美国)W.J.米歇尔著,陈永国、胡文征译,《图像理论》,北京:北京大学出版社,2006年。

2.荣荣主编,《中国摄影:二十世纪以来》,北京:三影堂摄影艺术中心,2015年。

3.(瑞士)索绪尔著,屠友祥译,《索绪尔第三次普通语言学教程》,上海:上海人民美术出版社,2007年。