何藩:我的摄影从未妥协

2016-05-14马夫

马夫

今年6月,曾在香港领一代风骚的摄影家何藩的离世,引起内地摄影界对他前所未有的关注。何藩以及他的作品,对于更多人来说,还是有着很多陌生。

1931年出生在上海的何藩,宿命般地在13岁那年得到了父亲送他的一台柯达 Brownie相机,这台相机决定了他未来生命的走向。少年何藩带着相机在黄浦江边散步,看到一艘小船,不经意地按下快门,父亲帮他到冲晒店把相片做好,家人都觉得照片好看,鼓励他拿去参加美术比赛,于是起名《黄浦江的一条船》送交比赛。就是如此偶然的拍摄和参赛,竟打败了其他参赛的油画、雕塑等不同类别作品,赢得了冠军。这次获奖,坚定了何藩对摄影、对艺术的喜爱与自信,并立志坚持下去并搞出些名堂。

19岁的时候,何藩随家人移居广东后到香港定居。香港的市井人文刺激着他拍摄的欲望,在大街小巷“扫街”几乎成了他每天必须的功课,同时开始学习和研究摄影相关的知识和技能。当时的香港没有专门教授摄影的地方,他多是从一些摄影书籍、画册、文学作品、诗词及电影中学习,特别是从电影中得到了很多启发,这也奠定了他后来以拍摄电影为职业的基础。同时他不断参加各种摄影比赛,以提高技艺并给自己带来鼓励。在21岁读大学时,他在香港中环美术馆举办了首次个人摄影展并大获称赞。随着更多作品被专家和观众的接受与喜爱,他在摄影界的名气大增,他曾连续八届获得世界摄影十杰称号等诸多荣誉。

何藩的摄影之路似乎颇显顺畅,其实,他也像许多艺术的追求者一样,付出了太多艰辛和遭遇了不少坎坷。当时他的家境并不富裕,所以没有冲洗照片的暗房,他早期的很多作品,都是在自家浴室里熬夜完成的。昂贵的胶片也是他拍摄的障碍,虽然他擅长街头抓拍,但为了节省胶片确保成功率,在慎重拍摄的同时,也失去了许多偶然随机的精彩。街拍时也常常被拒绝,甚至被围殴。

人们评论何藩作品时,常说他的作品特别具有平面设计感,而他自己则认为仅仅只是他的下意识,拍摄时并没有刻意地控制,无论是画面安排、构图、光线都是即兴式的随心而做,一切都在不经意之中。

何藩酷爱中国古典文学,常把一些古代诗词的意境演绎在自己的作品中,比如那幅《As Evening Pass By》,就是深受北周庾信《哀江南赋》的意境所感染,那种“日暮途远,人间何世”的气氛,引领思绪上升到另一境界。

何藩作为擅长艺术摄影和纪实摄影双跨的摄影家,他常思考有关摄影表达的问题,诸如,关于照片的真实性,他认为,“这是在摄影史上时常争议的一个话题,比如卡蒂埃-布勒松时代,新闻及记实摄影大行其道。所以令大家对摄影内容的真实性都看得很重。反正摄影的过程总要有一些实体被拍摄下来才成一张作品,所以顺理成章摄影作品内容的写实及真实性自然变得重要。但在创作过程中,真实的定义就已经有很大的差异。先前提到的写实的真实性可以视之为客观的真实性,但在艺术的范围内也存在着主观的真实性,正如绘画艺术分类成写实派,抽象派等。创作者都同样是在表达他作品内容的真实性,只不过这种真实性是作者内心的某种想法,所以大家可尽情地利用不同的手法,如实验性、抽象性,前卫性等,去完成创作。”

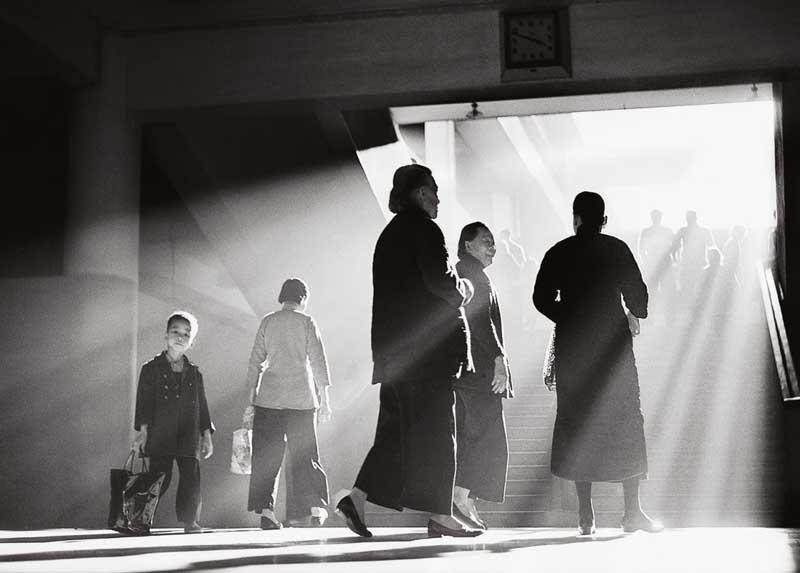

何藩的摄影作品大多是表现上世纪五六十年代香港的社会风情、市井百态。他熟悉香港社会结构和港人生活,因此他的照片更加地道和具有本土住民的眼界—中环石板街的有轨电车、挑担小贩、弄堂老人和孩子,以及充斥街头让人眼花缭乱的招牌建筑,都是他平时扫街创作的素材。这些来自百姓日常生活的场景,如同一部描写香港的纪录片,随意而真实,波澜不惊的生活总被他赋予一部分超然的诗意。

何藩作品风格多变,简洁而富于设计感的几何结构,曾是他作品的典型标志,而他那些众多构图、用光考究且充满戏剧性的纪实性作品,冷静而敏锐地捕捉了市井生活中瞬息变化的情绪,用对这座城市的关注,摆脱纪实摄影师完全写实的手法,作品不仅有旁观意味,更有简约而又意蕴十足的艺术性。这些六七十年前完成的作品,无论是在当初还是现在,总能勾连起一种莫名的感受,异样的冲撞以安静的姿态刺激着观者。这些作品能明显窥见香港的某种灵魂所在,这些精准的记录,不仅是香港的一段真实的历史,也是香港这个特殊社会人们精神状态的准确描摹。他出版的三本以香港为主题的摄影三部曲《何藩:香港回忆录》《昨日香港》《生活剧场》是难得的优秀摄影作品集成,也是关于香港的历史的珍贵影像资料。

在固守陈规的年代,他有勇气尝试多种形式的探索,大胆剪裁、多次曝光、中途曝光、多底叠放等等,颇具前卫意味,而令人印象深刻。

不少摄影师都有一个当电影导演的梦,何藩自不例外,出于对电影的喜爱,1961年,25岁的何藩加入香港邵氏集团,从场记开始做到演员,曾在邵氏版《西游记》中扮演唐僧而受到大家的好评。他曾参演30余部影片,但多是配角。五年后,他进入导演职位并开始从事实验电影创作,1972年首任导演执导《血爱》,尔后作品先后入选多个国际电影节。

出于商业的压力,公司要求他转而拍摄唯美派风月片,他导演了《春满丹麦》《长发姑娘》等二十几部影片,这样的转变,虽然让何藩成为香港首个票房过千万的卖座导演,但他也常常戏谑自己是“为五斗米而折腰”。

风月电影让导演何藩赚得了虚荣的利益,但或许并非是他想象的生活,在上世纪90年代,他毅然放弃了世俗看来美好的生活,选择离开香港带着家人定居美国旧金山,开始了退休生活。但在此后的20多年里,他又恢复摄影的热情,尽管年事已高,却始终没有中断摄影技法的研究,70多岁高龄开始自学 Photoshop,把旧时的摄影底片通过叠印、剪裁和蒙太奇等手法重新创作,完成了一批旧作换新,进行具有当代意味的全新尝试。

回看何藩的一生,摄影和电影是必然的关键词,他的摄影之于曾经的香港,有着重要的作用,即使在今天,他的作品依旧影响着香港摄影的走向与气质。

何藩骨子里的那股文艺精神,让他的一生浸润在艺术的温床;他的生活也该是左右在高档穿着、花围巾的香氛之中;但他的摄影作品却常常出离他自己的现实,以悲悯的眼神流连他人的生命。

香港文化名流蔡澜回忆何藩说:“何藩每次见人,脸上都充满阳光式的微笑,和他一块谈题材,表情即刻严肃,皱起八字眉,用手比划,像是一幅幅的构图和画面已在他心中出现,非常好玩。”

何藩曾说:我的摄影从未妥协。这里所说的摄影与妥协,当是他对摄影的喜爱与眷恋。