平行与相交:当代摄影中的文字和照片

2016-05-14何博

何博

比利时超现实主义艺术家雷内·马格利特(René Magritte)于上世纪20年代创作了一幅名曰《这不是一支烟斗》的画,画面中央是一个巨大的烟斗,画面下方则用一行法文书写着:“这不是一支烟斗”【图1】。这幅画非常直接地挑战了图像与文字之间的辩证关系,而正如美国学者W·J·T·米歇尔所言,这种关系涉及的问题重点在于视觉再现与语言的关系问题。的确,文字(语言)与图像(视觉再现)在表征同一事物时,本身就存在着差异或者说不对等,而马格利特的这幅画非常极端地将这种不对等呈现了出来。

那么,处于图像范畴之中的摄影,与文字之间是否也存在着这种不对等(或者说,文字与摄影这两种媒介到底有何区别和关联)?在一些场合下,文字为何要介入照片?它的介入与照片影像之间怎样产生关系?

对于第一个问题,美国艺术家约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)于1965年尝试着做出回应。他将一把真实的椅子、这把椅子的照片以及词典上关于“椅子”一词的定义(以文字的形式呈现并张贴在墙上)并置,使它们共同构成了作品《一把和三把椅子》(同时期科苏斯还以相同手法创作了《一把和三把锤子》)【图2】。椅子(锤子)这一被表征的客体与它的两种表征形式(作为图像符号的照片以及作为象征符号的文字)同时出现,从视觉层面直观地对两种媒介的形态与效用进行了比较,而二者区别和关联的核心在于:虽然呈现方式不同,但它们是不是都能客观准确地提供信息,或者反过来,它们是不是都阻碍着人们对客体的感知和判断?

科苏斯并没有解答这些问题,但他的这一艺术实践依然强调了《这不是一支烟斗》中涉及的文字与图像(这里细化为摄影)在“性质上的对等”以及“效能上的不对等”,而承认这种对等和不对等是我们探讨“文字为何及怎样介入摄影”“二者如何发生关系”这两个问题的前提。

先简要回溯一下摄影史的开头。1840年,郁郁不得志的伊波利特·巴耶尔(Hippolyte Bayard)完成了三张不同规格、相同内容的自拍作品《做溺死者状自拍像》。在纸基正片的背面,他虚构了一番文字来说明自己这名摄影术发明的先驱者在受尽冷落之后不得不选择自尽【图3、4】。巴耶尔此举在影史之初就已知会后来者:同样是信息传递媒介的摄影(照片)和文字是可以同时出现在人们的视野里的。另外,相较于金属版和后来的玻璃版、胶片等载体,以纸作为呈现实体的照片更能够为文字的介入提供便利。此后,文字与摄影在100多年的摄影实践长河中不断碰撞,它们之间的相互作用成为了摄影史叙述中相当重要的话题之一。

文字介入照片非常普遍地发生在日常生活中。如前所述,以纸基为载体的摄影产物从一开始就为文字提供了留驻的场域,而今这种场所升级成了社交平台虚拟的留言板。从19世纪中期西方民众互赠写满了祝福话语的名片照片(CDV)到当下朋友圈照片下方的热评,从手写、印刷到电子显示,文字与照片在大众文化里一直享受着互利共生的甜蜜时光。日常生活之外,作为档案记录手段的摄影与文字也产生了广泛的交集。早在1835年,威廉·亨利·福克斯·塔尔博特(William Henry Fox Talbot)就在其拍摄的留存至今的第一张负片旁写下了图片说明【图5】。1839年,约翰·赫谢尔(John Herschel)进行纸基印相实验的研究笔记结合了记录性文字和印相工艺,其本身就构成了图文互补的档案操作规范【图6】。此后,无论是经济学、医学、人类学、社会学、犯罪等诸多领域的档案摄影,还是纪实与报道摄影,摄影与文字的互补也成为了常态,二者共存的目的在于提供更“真实”“客观”的信息(或者说让观看者更加确认其客观性和真实性)。

而在作为艺术的摄影创作领域里,不同的摄影师和艺术家围绕“文字与摄影两种媒介的关系”“文字介入照片的理由”以及“文字的介入与照片影像怎样产生关系”几个问题展开了各自的实践,这些实践成果各异,但其存在着或多或少的共性—这也正是本文后面将要探讨的内容。

平行:记录(相机)与被记录(文字)

科苏斯关于椅子和锤子的作品在展览完成后最终又变成了照片,为更多的人所观看。原本贴在墙上的文字如今成为了照片内容的一部分。如此,依靠摄影的记录功能去呈现作为被摄实物的文字,这种实践立足于摄影捕获客观存在的特性,而它的被捕获物便是以不同形态存在于镜头前方的文字。这种情况下,摄影的再现功能得到强调,文字作为客体和对象存在,而文字与其他同时被捕捉进感光材料的客体之间的关系则构成了摄影师或艺术家的关注重点之一。

一开始,照片中出现的文字静静地依附在城市建筑上。它们表现为尤金·阿杰(EugeneAtget)、贝伦妮斯·阿博特(Berenice Abbott)、沃克·埃文斯(Walker Evans)、罗伯特·弗兰克(Robert Frank)、威廉·克莱因(William Klein)、李·弗里德兰德(Lee Friedlander)等经典摄影师镜头里的广告牌、海报、路牌、商店标志、标语以及人们手中的标牌【图7】。文字作为都市公共空间重要的组成部分,对于大众产生着直接的作用:指示、通知、吸引、劝告、煽动、警告……日常生活中,这些文字是一个个的点,它们会在人们接近或者意识到的时候发功。而当它们被转换成二维图像以照片的形式摆在观者面前时,那些实体化的文字(本身是意指系统)变成了新的能指的一部分,这些文字及其周遭环境展现的细节和氛围被摄影师收纳和截取,客观呈现或扭曲,在彰显摄影记录性特质的同时,或多或少散发出摄影师自身的气息。平面的照片淡化了现实中文字的种种功能,它们不再具有身临其境的攻击性,而是转变为摄影师的共谋,诱导观看者去(过度)解读。

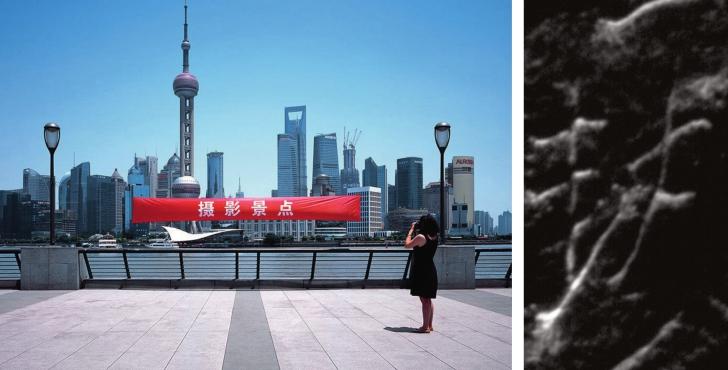

虽然并不纯粹,但汉字往往被视为表意文字,这种象征性的书写符号也吸引了摄影师和艺术家的关注。一些国外艺术家选择不同时期的汉字作为拍摄和创作对象,他们往往被汉字的(象征)符号性质所吸引,通过创作转换或抹去汉字出现的具体语境,以此一定程度地消解了汉字原本的意义。法国人陆芦(Eric Leleu)的关注点在于以标语形式呈现的汉字,这种以宣传为目的的、红底白字的景观横亘于中国大陆的各个角落【图8】。陆芦一方面寻找已经制作并悬挂起来的、他自己“看不懂”的标语,另一方面自己制作标语,将其悬挂在并不直接相关的场所并拍摄之。美国艺术家秋麦(Michael Cherney)则将目光调向了中国传统文化,其作品《瘗鹤铭》是他将摄影和中国传统艺术材料及装裱方法结合起来的案例之一【图9】。秋麦用摄影截取了原刻于公元六世纪的著名摩崖刻石《瘗鹤铭》的局部,他用特写镜头框取这些细节,将它们从原有文本中剥离,变为极为抽象的影像碎片。借由此作品,陆芦探讨了中国书法的“辨识度”问题,即书法本身的形式感与传递信息之间存在的隔膜。

照相机对于文字的记录不只是“发现式”的。在当代艺术语境下,照片作为展示和留存多种艺术形式的手段已经常态化,而这些艺术形式(行为艺术、大地艺术、公共艺术等)中涉及文字的,自然也通过摄影得以呈现。作为著名的YBA中的一员,英国艺术家吉利安·韦英(Gillian Wearing)于1992-1993年用摄影的形式创作了系列作品《写出你想说的话,不要写自己不想说而别人想让你说的话》。作品是一系列肖像照片,韦英在大街上随意寻找路人,请他们在一张白纸上写下自己想说的话,再把他们拿着写有字的纸的样子拍摄下来【图10】。我们可以将这个项目视为有公众参与的行为艺术,而由路人自己书写的文字则成为每幅图像的视觉中心。这一项目中,文字不仅是最后的呈现结果,更是单个具体艺术行为的线索。另外,直接暴露在前景处的语句成为了观看者认识和判断被摄主体的切口,被摄者的外貌、衣着和表情以及随机的拍摄环境对观看者的作用让位于文字,这种线索收集顺序的变化也能够体现出文字与图像同时出现之时,两种信息传播媒介在影响层面的具体差异。韦英的这一路数如今被许多青年摄影师所仿效。法国艺术家苏菲·卡尔(Sophie Calle)的艺术项目也常常涉及文字,多呈现为文本与摄影作品的结合。与前文提到的韦英的作品相似,卡尔的《保重》也可以看作多人参与的艺术项目:卡尔的电子邮件里收到的一位男士寄给她的分手信,她邀请107位女性通过各自的理解对这封分手信做出回应(这些回应的表现涉及歌曲、舞蹈、折纸、语言学研究、法医研究等),再将自己拍摄的被邀请者(拿着信)的照片与受邀者对分手信做出诠释后的文本并置【图11】。通过设置规则,卡尔探讨了女性精神特质的多样化以及克服负面情绪的不同方式,而文字在这个艺术项目中依然扮演了线索和成果两种重要角色,摄影更多的作品呈现的载体。

除了对涉及文字的行为和项目的记录,摄影的触角还伸到了自上世纪60年代末兴起的地景艺术中。而对于法国艺术家贝尔纳·弗孔(Bernard Faucon)和美国艺术家香农·埃博纳(Shannon Ebner)来说,对自然景观进行人工介入的手段是将实体化的文字置入自然场景。弗孔在《书写》系列中,将手写文字制成高50-100cm的木制装置,用一层反光布覆盖后直接放置在场景中【图12】。埃博纳则以相似的手法将简短的词语或者词组嵌入美国的广袤土地里,她使用某些特质的材料(如透明的醋酸纤维板)制作实体文字,构成了其《民主单词》系列【图13】。她对直观的文字内容、构成实体文字的材料和文字放置的场域三方面都进行了细致的把控,将自己对于某些政治话题的理解最终通过照片(隐晦地)传达出来。

相交:两种符号,多种关系

除了作为被摄对象被收纳入镜头以外,文字还能以非光学的方式与照片发生关联。借助书写或者拼贴,文字附着在了照片或影像之上:在此之前,照片或影像已经是一个独立的存在;而在此之后,两种原先各自独立的符号产生了明显的关联。与上一部分摄影与文字之间简单的“摄与被摄”关系不同,此时二者之间的关联在不同具体情况下存在多种不同的可能性。正如利兹·威尔斯(Liz Wells)在《超越白墙》一文中谈及照片上书写的文本时所言:“语言的作用并不只是一种富有想象力的参考,它同时也是视觉的元素之一。颜色、手写还是印刷、排版、尺寸、显现程度等元素都影响着我们解读整件作品的方式。”

19世纪中期以后,伴随着纸基印相的大众化,人们逐渐熟悉了用作商业销售的名片照片和橱柜照片(cabinet card)周围的印刷文字,并越来越频繁地在照片上面、背面和承载照片的卡纸上进行书写。照片上的文字弥补了被摄者肖像的单调和死板,它们为这些影像的留存和馈赠提供了证据、阐明了理由,并让影像原先包含的记忆自象征层面转而具象化【图14】。对照片背面文字的兴趣体现在许多当代艺术家身上,比如伊莎贝尔·勒曼(Isabelle Le Minh)和伊纳基·波尼亚斯(I?akiBonillas)。斐济艺术家莫伊妮·钱德拉(Mohini Chandra)重新扫描了自己家庭相片的背面,在隐去照片具体影像的同时保留了相片背面的手写字迹,包括人名、地名以及其他相关信息,此外有时还出现了摄影师的印章,这些元素与我们每个人家中老照片上的文字信息无甚差异。正是通过对这种共性而非差异的强调,钱德拉让我们得以正视日常生活中文字与照片的紧密联系。

如前所述,日常照片上的文字在不同情境下表现出留念、抒情和叙事等特性,它们分别被艺术家所摄取,并在此基础上进行创作,这些创作的动机在于文字的介入将深化或者改变作为基底的照片信息,并与之合力形成新的意义。

瑞士人罗伯特·弗兰克以其《美国人》驰名于世,这个系列中的某些照片里,文字作为被摄景物的一部分被收纳。而在1975年回归摄影之后,弗兰克开始在自己拍摄的大画幅宝丽来底片上写字。在那之前,弗兰克经历了家庭变故,她的女儿因飞机事故丧生,儿子则被诊断患有精神分裂症。这些打击促使他摆脱从前在街拍和进行实验电影创作时的状态,而是将摄影的重心转到了处理个人情感层面。1975年,他通过在曾经给女儿拍摄的照片上写字的方式来缅怀她,深切地流露出了思念之情。以与之相似的创作手法完成的、带有后期书写文字的景观影像和家庭碎片构成了弗兰克在那个特殊时期鲜为人知的创作和生活状态【图15】。罗伯特·弗兰克的朋友,二战后“垮掉的一代”领军人物之一的诗人艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)曾将多年以前拍摄的底片冲洗出来,在照片表面的空白处手写上照片中的人物姓名、照片拍摄时间和地点,以及关于照片他所能回忆起的故事【图16】。这被金斯堡自己称为“快照诗学”的美学呈现无疑是既有影像再创作的范例,它在日常性之上铺设了文学性,而这种文学性激发了潜伏在这些纪实照片内里的浪漫主义情结,使得金斯堡个人的记忆升华成为一段关联着文学史的当代视觉史诗。此外,美国艺术家杜安·迈克尔斯(Duane Michals)以及后来的一批制作摄影手工书的艺术家等也在这一方面进行着实践。

文字书写在照片的边缘,这种与影像并存又相对独立的关联建立在数字影像出现之前,人们处理日常照片的习惯之上。而当文字直接被书写在画面内部,覆盖于原有影像元素之上后,它们一方面参与着原始图像在形式层面的审美重构,另一方面,这种看上去强制性的介入产生了较为强烈的视觉冲击—文字和影像在同一平面相互影响甚至压制对方,形成的冲突可以将观看者带入作品所指涉的话题中,它们往往与当代政治(例如移民、贫富问题等)、宗教、性别、身份等相关联。伊朗艺术家西丽·娜沙特(ShirinNeshat)常常在照片拍摄完成并放大输出之后,在被摄人物的身上写上波斯文。在1993年开始创作的系列作品《真主的女人》中,娜沙特在被摄穆斯林妇女未被遮盖的身体部位书写波斯文字,这些文字包括叙述男女平等的《古兰经》经文,以及伊朗女性诗人的诗歌。她于2009年开始进行的《列王记》项目则以反映古代波斯人反抗暴政和压迫的史诗为创作背景,分别拍摄了“恶棍”“爱国者”和“民众”三个系列的肖像,她不仅在黑白照片上书写着波斯诗歌和《列王纪》中的章节片段,还在文字之外加入了表现战争和冲突的图画【图17】。娜沙特的作品中,文字和影像构成的是较为静谧肃穆的氛围,然而这种平静会被其书写文字的内容所刺破,最终流淌出艺术家汹涌炽烈的政治诉求。与娜沙特相似,美国艺术家杰夫·沃林(Jeff Wolin)和吉姆·戈德堡(Jim Goldberg)在各自的项目中也采用了在照片上手写文字的创作手法。前者如文字记者一般,在《在警察局的日子》《鸽子山的肖像:过去和现在》《书写的记忆:大屠杀幸存者的肖像》等摄影项目中将自己的所见所闻、受访者和被摄者的谈话内容等书写在照片表面。后者的创作手段与韦英相似:让被摄者写下自己的故事。不过,戈德堡是在照片冲印出来之后邀请拍摄对象直接写在照片上。这些具备不同笔迹和不同书写习惯的不同故事意味着拍摄项目不仅是摄影师主导的单向度的实践,而变成了被摄者与摄影师之间的合作。文字在这一项目中介入的意义也不仅体现在视觉表征层面,它更多地证明了被摄者主体地位的建立(即便还是要遵从于摄影师设置的规则)【图18、19】。

除了日常性质和较为私密的影像之外,广泛存在着一些外向型的、极具侵略性的文字与影像的共生形式:宣传海报和广告。20世纪20年代苏联形式主义先锋艺术和德国柏林达达的照片蒙太奇实践中,现成图像与文字的剪切、拼贴与合成得到了充分利用。俄国人古斯塔夫·克鲁西斯(GustavKlucis)在1931年从本质上区别了柏林达达和苏联式的照片蒙太奇:前者的灵感来源于美国式的广告宣传手段,被达达主义者和表现主义者运用,是所谓的“形式的照片蒙太奇”;后者则是激进的、政治化的照片蒙太奇,它兴起于抽象艺术已然成熟的时机,其创作者聚集在前苏联先锋派杂志《LEF》的麾下。尽管克鲁西斯是在做出区分,但我们依然能从他的叙述中找到苏联先锋艺术和柏林达达的共性:都是具有政治倾向的宣传手段。毕竟就形式本身而言,约翰·哈特菲尔德(John Heartfield)和古斯塔夫·克鲁西斯二者在制作海报时所秉持美学理念的关联性还是大于个性的【图20、21】。

时近当下,柏林达达和苏联先锋派在政治宣传领域的创作理念和手法为更多人所吸纳。美国艺术家巴巴拉·克鲁格(Barbara Kruger)在现成图像之上覆盖了广告文案一般的文字,通过强调和放大文本与图像之间的不和谐和对立,来实现对于借助图像输送刻板印象的大众传播权力的批判【图22】。克鲁格这一谋求通过直观的语句来实现素材图像意义的延伸或翻转的手段在当下已成为常用之法,而艺术实践者运用文字(很多时候也是已经存在的话语)与图像相结合形成海报式的照片蒙太奇实现个人对于媒介、社会公共生活和政治的诉求与批判,也越加常态化。

不是后记的后记:《圣经》

作为两种原本就各自独立的符号(体系),文字和摄影共存的目的之一是尽量借助两种媒介的特性,在消减二者差异的前提下为某些共同的目标形成合力。这在前文所述的大部分案例中都能得到体现。然而,两种符号(体系)之间的差异终究是主要矛盾,这些差异一方面体现在二者在表征方式上的不同,另一方面则体现为相对于照片,文字在直接影响观众对事物的认知、判断和理解方面更有优势。日常生活中,人们承认并不太重视这些矛盾,而在英国艺术家亚当·布鲁姆伯格(Adam Broomberg)和奥利弗·沙纳林(Oliver Chanarin)看来,这是非常值得探讨的话题—如果将一部最为深刻地影响了西方人的文本与图像共同呈现,文字与图像之间的断裂将被拉到何种程度?为此,他们选择将神圣的化身《圣经》作为文本,把它与来自现代冲突档案馆(Archive of Modern Conflict)的图像并置,于2013年完成了项目《圣经》【图23】。他们的灵感来源于贝尔托特·布莱希特(Bertolt Brecht)自己在《圣经》中所做的注释和图像。借助布莱希特的手法,二人把涉及战争和灾难的图像嵌入《圣经》,再用红笔将《圣经》文本中相关的语句标注出来。布鲁姆伯格和沙纳林的这一项目不仅探讨了文字与照片之间在传递信息和价值观上的不对位(人为造成),还通过这种不对位将已经制度化的劝世良言在当下所处的尴尬境遇非常直观地呈现了出来。

本文所述对象皆为国外摄影师或艺术家的实践,这些实践与本期主要探讨的中国各时期不同话题下中国摄影中的语图关系的实践在内核上都基本一致的—不论是艺术创作中,新闻宣传中图像和文字信息的编辑与传播,还是其他领域内涉及文字和图像归档、收藏的实践。摄影与文字以照片为载体的结合都像是两位各为其主的斗士在面对共同敌人时的临时合作:任何信息的传递只靠单一媒介是无法完成的,但即便是两种甚至多种媒介共同参与,我们也应该看到在解读方式多元化的表象之下,依然存在着大大小小的断裂。是弥合还是放任这些断裂,如何操作,也正是摄影师和艺术家在创作中处理文字和摄影两种符号需要做出的选择。

本文作者为摄影评论者

参考文献:

[1]《写在照片上的语句:10位艺术家和他们写了字儿的照片》,http://www.wtoutiao.com/p/Za4dV3.html,2016年7月6日

[2] [英]利兹·韦尔斯,傅琨、左洁译. 摄影批判导论[M]. 北京:人民邮电出版社,2012

[3] [法]安德烈·冈特尔、米歇尔·普瓦维尔,赵欣、王帅译. 世界摄影艺术史[M]. 北京:中国摄影出版社,2016

[4]Benjamin H.D. Buchloh. From Faktura to Factography[A]. In: Richard Bolton. The Contest of Meaning[M]. Cambridge: The MIT Press, 1992:57,58,63,64.