润·建筑工作室

2016-05-14张洁

张洁

导语:润·建筑工作室由王灏与叶曼联合创立,工作室前身为“佚人营造”与“曼氏建筑”,主张设计从日常美学与独立思考开始,力行“人宅互养”的建筑理念,反观传统人文,取长古今工艺,尊崇自然共生法则,悉心营造文质并美、返璞归真的当代“润”生活美学。润·建筑一直坚持在中国乡村做“新民居”,同时吸取传统文化及手工艺的精髓,逐渐发展出自己独特的建筑体系与设计理念。2015年开始,润·建筑与左靖共同创立“乡村建造学社”,逐渐把大部分精力投入到了“木结构”的研究中,致力于传统木结构的改良创新,并试图通过实践使木结构重新得以应用和推广。本次采访将带读者去了解润·建筑工作室近年来的研究和实践,或许我们能从中获得一些启示——设计应该回归传统与日常。

AT:二位都是从德国留学回国的,接受了西方现代设计思维的影响,而现在却坚持在中国乡村做“新民居”,也非常注重传统文化及手工艺的研究探索,请谈谈这期间的转变和感触。

叶曼:建筑本身是非常复杂的综合体,我个人的兴趣是研究绿色建筑。我理解的绿色建筑是人与自然的一种相处方式,在民居中的建筑形式比较单纯,和自然也比较贴近,所以我觉得是一个很好的切入口。中国传统文化和手工艺一直是极尽人工,在最大限度地节约自然资源的基础上,而创造出一种非常美好的形式。我觉得这里面有非常深厚的营养,可供我们从中学习。

王灏:我从德国留学回来后,在设计院工作了一段时间,后来出于方方面面的原因,于2011年开始创立自己的工作室。当时正好接手了几个乡村项目,通过这些实践深刻感受到建筑师在做乡建时要恪守自己的专业,尽管会牵涉到一些社会、经济问题,但其归根结底还是一个专业性问题。建筑师应该帮助低收入者和农民创造和建立好的生活空间,并以此发展出自己的一套设计哲学,这是小型乡建项目对于建筑师非常有意义的地方。

另外,手工艺是造物的灵魂所在,日本民艺之父柳宗悦曾说“日常之用的东西要变成美器是需要灵魂的”,建筑也是其中一部分。东方的造物更接近于日常的修行,是一种有通感的艺术,并不太在乎背后所谓的社会大生产。我们发现现代主义建筑极度理性、抽象而冷漠的设计哲学是反人性的,而手工艺和日常生活能为设计带来温度和人性,这种现象学的东西可以说是现代建筑学最后的一个福音。

AT:很多人都是通过一条视频中二位对自宅的介绍开始认识和了解润·建筑的,我们从中能感受到一种温润自然的日常生活美学和中国式的设计哲学,这与如今很多求高、求大、求奇的当代建筑设计思维很不同。请具体谈谈润·建筑的设计理念。

叶曼:润·建筑工作室主张设计从日常美学与独立思考开始,力行“人宅互养”的建筑理念,反观传统人文,取长古今工艺,尊崇自然共生法则,悉心营造文质并美、返璞归真的当代“润”生活美学。我们觉得人类文明发展到这个阶段,出现了很多环境问题,在西方价值观为主导的世界里,我们对东方的价值观以及他所外化出的一系列器物是抛弃呢,还是可以融会贯通?我们不觉得求高、求大、求奇是一个长久的解决方案,反而觉得与自然和谐共生,有节制但是优美的生活是更好的选择。

AT:润·建筑特别注重建筑师与匠人共同工作探讨,以及传统工艺与现代设计的结合,还深入乡村进行了很多民居考察与调研。请具体谈谈你们的工作方式、机制与方法。

王灏:传统民居研究是我们工作的一部分,一方面进行研究调研,另一方面进行工程设计,两者同时进行、相互交叉。我们认为中国传统民居研究还有很多工作要做,现在大部分的民居研究都是历史视角或考古视角方面的研究,缺少实践性研究。而我们的研究更多是针对实地建造层面,比如民居的结构体系、材料等级、居住模式,以及整个村落的组织结构规划等。此外,我们会更多地去挖掘民居的设计原型和内在品质,比如福建民居的出砖入石,宁波民居的瓦片墙做法,安徽民居的天井形式、大小、尺寸等,这些对我们未来的设计都是有所启示的。在关注当地民居本土性的基础上建立自己的关注点,再去反推传统民居里面哪些点可以再发展。这种有的放矢的探索方法,一方面可以节省大量的个体精力,另一方面可以在实际工程中去反刍不同民居的建造方式。我们对匠人也非常尊重,也理解他们作为工匠所处的社会地位和经济报酬都是相对偏低的。为了进一步地挖掘他们的技艺或想法的未来可能性,我们一般都会根据每个项目的不同情况针对性地在一些项目里采用一些特定的工艺或突出某一个工艺。

AT:2015年开始,润·建筑逐渐把大部分精力投入到了“木结构”的研究中。请谈谈你们开始研究木结构的原因,以及这两年来在这方面都做了哪些研究和实践?

叶曼:投入到木构的研究中也是一种机缘,我们也一直在探求人与自然的关系,而木材作为一种有机材料,可能是最自然的建筑材料。我们这两年不断探索木头的各种可能性——榫卯能不能现代化,木头能不能用现代工艺加工生产,其形式能够出现怎样的可能性,如何既符合中国传统审美又符合现代审美,那些木构本身在古代没有解决的问题在现代能不能解决(如防火、防腐、防虫等)。我们的主要实践就是做了一些木头房子,比如全榫卯的“前童木构”等,接下来还在研究各种各样的木构原型,希望都可以一一展现出来。

AT:请谈谈成立“乡村建造学社”的背景和原因,以及“乡村建造学社”的研究课题与未来计划。

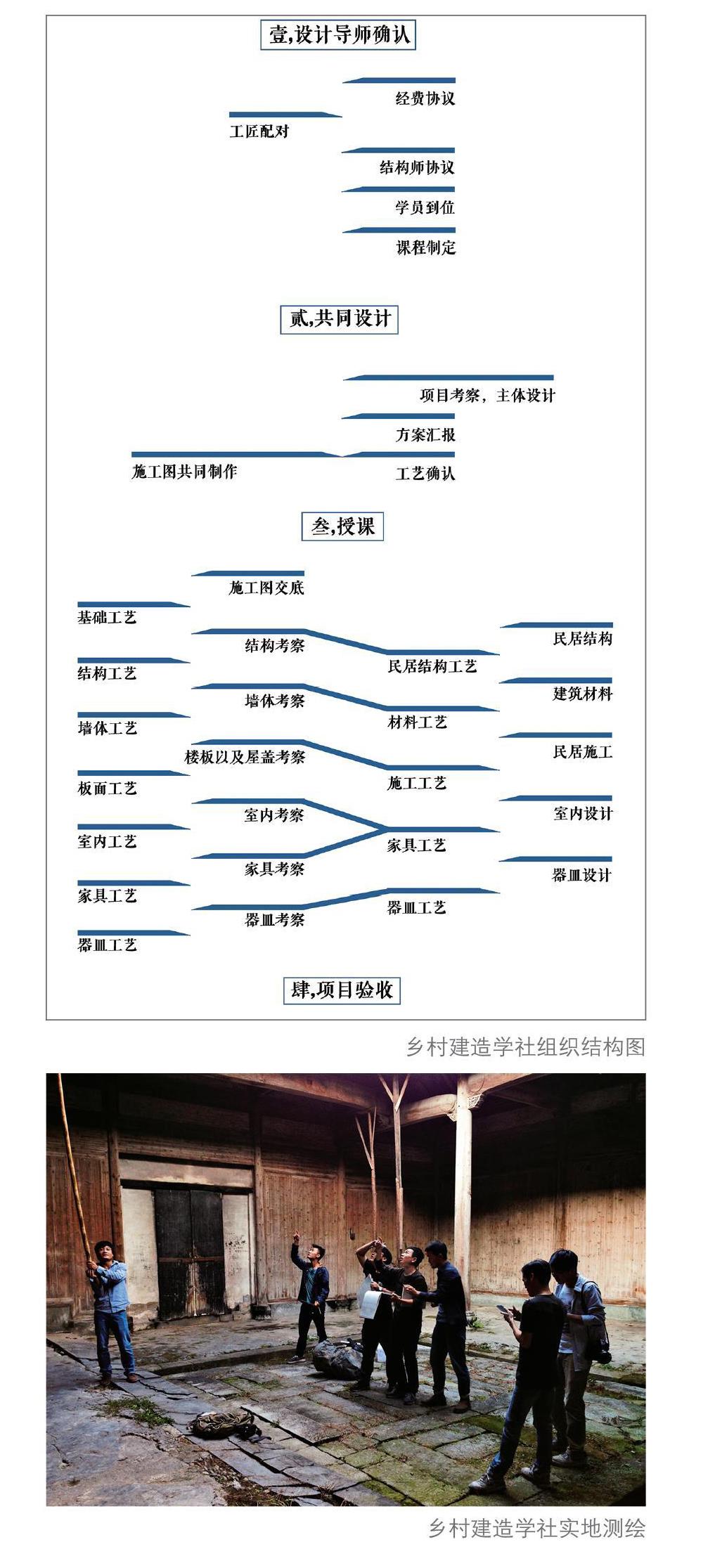

王灏:我们的整个工作重心在乡村已经好多年了,考虑到建立起一个系统性的组织及工作平台的必要性,相关专家学者可以通过这个工作平台进行相对比较有组织的互动或者讨论,所以2015年我们与左靖老师一起成立了乡村建造学社,其主要课题是研究民居与木结构,试图在古典木构的启发下去研发具备高度设计技巧以及工艺性的“木构原型”,并最终在大量的乡村营建中实现预制化构件和现场工匠化营建,同时试图在乡村环境系统里建立一个设计讨论的机制。乡村建造学社的意义在于建立一个全新的建造工作营,形成一个建筑师与匠人共同工作探讨的机制,聚焦于中国乡村或者城市的新民居审美的创造,改良传统工艺,嫁接当代的设计精神,通过项目培育具有工匠精神的思想型建筑师以及创新精神的新式工匠。

AT:在2016威尼斯建筑双年展上,展示了“乡村建造学社”第一阶段的研究成果——三种木作新柱式。请介绍下这些新柱式主要在哪些方面做了改良和创新,其意义又何在?

王灏:在2016威尼斯建筑双年展上展出的这三种木作新柱式,所做的主要改良是把原来传统木构中复杂的、不可计算的榫卯进行节点更新,并采用三维信息模型、数控机床等工业化加工技术来提高效率和精度。此外,我们希望新木构在建筑本体意义上具有高度的设计技巧和结构一体,并不是一个纯粹基于工业意义上的预制体系,而是基于文化意义上的预制化体系。因而,木构改良的意义主要体现在以下两个方面:一是可以纳入现代木结构的计算;二是符合现代审美观念。我们试图追求一个更加清晰的、便于生产的、有品位的、积极轻巧的木结构,使其可以满足大众需求,也可以满足一定的工程需要。

AT:“前童木构”先后参展了2015上海城市空间艺术季分展“映射:城市/乡村两生记”和2016威尼斯建筑双年展,得到了建筑界的广泛关注。请谈谈“前童木构”的诞生过程,以及在这个过程遇到的主要问题和思考探索。

叶曼:“前童木构”的诞生是因为一个机缘:该项目位于宁波市宁海县的前童古镇,古镇始建于南宋,明清建筑群保留完好;但古镇里许多房子因常年无人居住,不断地倒塌,其中有一小块约7m×7m的宅基地, 位于主街的转角处,古镇政府希望委托建筑师重新设计建造一座木头房子。通过基地考察,在明清古镇传统建筑与当地现代砖房民居建筑之间,我们自然地开始探求传统木构的现代化——既是中国的,但又不是古代的;既是现代的,但又不是西方的。经过不断探索,最终形成了一个稳定平衡的新型榫卯体系,既不同于传统的榫卯方式,又与当代的刚性结构有着神韵上的差别。从理论到实践的过程中遇到的问题很多,首先是对木头这种材料本身性能的研究和掌握,比如木头为单向纹理,用某些榫卯形式制成的节点很容易断裂,虽然表面上看不出,其实内部是脆弱的,无法用作建筑结构。我们经过不断测试结构节点的榫口形状与样式,最终还是采用了万榫之母——燕尾榫的形式。其次,在构件预制过程中,为了提高效率和精度,采用了三维建模的建筑信息化模型、五轴数控机床等现代化工业化加工技术。

此外,还有很多木构工艺处理问题需要去应对,比如木材的防火、防水、保温、防虫、隔音等;还需要考虑如何将当代生活方式融合到木构空间中进去,比如在建筑主体中配置卫生间、厨房以及水暖电方面的现代化设施设备。虽然当下已经有一些技术处理措施,如纳米防腐技术、相变保温材料、系统化组装卫浴等,但如何遴选与结合是需要重点考虑的。

AT:除了上面讲到的前童木构,润·建筑最近还在进行哪些木建筑的设计实践?

王灏:目前正在进行的四、五个项目都和木结构有关。“前童客栈”已经在建造,这是我们全程掌控的一个木结构项目,采用了我们认为非常成熟的一种束柱作法。作为乡村建造学社第一期的总体成果,实现一个完整的在地作品,也是乡村建造学社具备社会意义的一个重要组成部分。未来计划将“前童客栈”作为一个乡间的建筑道场,并组织一系列“墨斗论坛”。此外,在黄山地区有两个项目在进行中:一个是雨宅,一个是在关簏村的新木构计划,采用的是经过改良的“肥梁瘦柱”体系。

AT:这两年国家明确出台了一些鼓励木建筑的有力政策,比如争取用10年左右时间,使装配式建筑占新建筑的比例达到30%。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。木建筑作为预制装配式建筑中最古老的一种类型,这或许预示着木建筑的春天来了。那么,面对建筑学教育在木建筑方面的缺失,以及建筑市场中木建筑的空缺,作为建筑师该如何探索、改进、延续和发展木建筑。

叶曼:经过大炼钢铁之后,中国的木材变得非常稀少、昂贵,还有中国的人口爆炸使得木材本身的原材料供不应求,另一方面中国快速的城镇化使得人口高密度聚居,木头本身的性能不足以支撑非常高的建筑,在这种双重原因下木构在中国变得非常边缘。

某种建筑形式的推广,其所涉及的因素很多,比如土地政策、居住方式等,我觉得木构这种形式不可能大范围地用在高密度的区域,我也并不认为这些鼓励政策就能够使得木构进入复兴。建筑学教育与市场需求是相辅相成的,还是为大众服务的。但是不论市场怎么样,这门技术或者手艺还是需要人去延续、去研究的。我们工作室主要是出于爱好,始终会对木构进行深入探索,如果将来能够总结出一些经验的话,我们也非常乐意与大家分享。