基于科学探究与科学论证思想的“浓硫酸性质”的教学设计

2016-05-14武光荣

武光荣

摘要:从强调知识的内容取向到获取知识的科学探究过程的转变是现代理科教学的一个重要特征。调动学生科学探究和科学论证的积极性,培养学生科学探究与科学论证的能力和素养,是现代化学教学的要求。以“浓硫酸性质”这一教学内容为基点,以科学推测和科学论证为核心观念,进行“浓硫酸性质”的课堂教学设计。

关键词:科学探究;科学论证;硫酸;发散思维;动手能力

文章编号:1008-0546(2016)09-0069-03 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.024

高中化学新课标中要求培养学生科学的思想方法和探求科学真理的精神。科学探究一般分为八个连续环节,即提出问题→猜想与假设→制定计划(或设计方案)→进行实验→收集证据→解释与结论→反思与评价→拓展与迁移。八个要素中“设计方案”、“进行试验”、“收集证据”、“解释与结论”实际是科学论证的过程,科学论证是探究学习的重要环节,国际组织OECD自1997年起筹划的全区性PISA项目一直关注科学素养的三个维度:运用科学知识解释科学现象的能力;辨识问题形成科学议题的能力;根据证据获得结论的科学论证能力。科学论证能力作为学生的高阶思维技能,培养和提升学生的论证能力应当是中国化学教育研究的重要课题。

除了对论证过程进行“反思与评价”提出改进意见外还应进一步发散思维,进行知识迁移,以达到提高学生实验、观察、分析、思维及解决问题的能力,培养学生的综合实践和应用能力。在“猜想与假设”过程中要多维度发散思维,发散不是天马行空,而是在对物质联系充分认识后,依其客观规律有的放矢的发散。中学化学的许多内容蕴含着富有发散思维和创新意识的因素和材料。教师应充分利用学科的特点,寻找发散点,设计出带启发性或质疑性的问题,目的是创设新异的思维情境,为激发学生的思维提供灵活的素材,促使学生积极提问,让学生经过思考、分析、比较来加深对知识的理解。

教学中笔者以沪科版高中一年级“浓硫酸的性质”实践了“提出问题→运用发散思维做出假设→科学论证→交流与评价→发散与迁移”的教学方法。通过蔗糖与浓硫酸实验探究,分析蔗糖与浓硫酸反应的本质,将浓硫酸的吸水性、脱水性与浓硫酸与非金属炭的反应三方面内容有机结合在一起,从而揭示浓硫酸的吸水性、脱水性和强氧化性的核心所在。

一、教材中蔗糖与浓硫酸的演示实验分析及改进

对于蔗糖与浓硫酸的实验,高中课本上的演示实验是在烧杯中进行的,主要是为了证明浓硫酸的脱水性,在讲述浓硫酸的氧化性时采用的是铜、木炭与浓硫酸的反应,而且只给出了方程式。而在蔗糖与浓硫酸的实验中不仅反映了浓硫酸的脱水性,同时浓硫酸继续与脱水后产生的炭反应,产生大量气体和“白雾”。在演示课本实验时有的学生看完实验现象就结束了,以为已经完成了学习任务,而有的同学会继续追问为什么会产生这种现象?产生的气体和“白雾”是何种物质?在演示实验过程中产生的气体量大,刺激性气味在一定程度上影响学生健康,污染空气,以学生的好奇心为契机,引导学生通过“根据实验现象推测产物→选取检验试剂→确定验证顺序→确定仪器→组装仪器→通过实验现象验证产物”。

二、教学目标构建

1. 知识层面

学生在初中学习《常见的酸——硫酸》基础上,对其物理性质和吸水性、脱水性已经有了一定的了解。硫酸中的硫元素处于最高价态,在浓硫酸中主要以硫酸分子的形式存在,这就决定了它有别于稀硫酸的性质即它的特性,在特性中,强氧化性又是一个非常典型的重要性质,硫酸是强氧化性酸的代表,所以这部分内容既是重要的基础知识,又具有承上启下的重要作用。由此确定知识层面的教学目标如下:

(1)回顾稀硫酸的性质。

(2)理解浓硫酸吸水性、脱水性、强氧化性的特性。

2. 方法层面

通过分析课本演示实验,找出演示实验的不足,发散思维,寻找解决方案,通过浓硫酸的性质探究,认识研究物质的方法——结构分析、推测可能的性质、设计实验、观察现象、分析现象、得出结论,再辩证的分析结论的适用范围;学习运用比较、归纳和概括等方法对获取的信息进行加工的能力。由此确定方法层面的教学目标:

一是从绿色化学角度考虑,如何使课本演示实验过程中产生的气体污染降到最低。二是应用氧化还原理论、得失电子守恒理论、原子守恒理论推测、假设产物。三是选取试剂、组装仪器,通过科学论证的方法对假设进行验证。四是通过探究和论证,掌握一般探究和论证的方法。

3. 观念层面

引导学生从量变引起质变角度,加深对自然辩证法的认识;通过浓硫酸的性质实验,加强学生的安全意识和环保意识,通过实验探究,培养学生的探索精神、动手能力、思维能力和创造能力。

三、教学主题与过程设计

围绕“浓硫酸的性质”,形成以下三个主题。

主题一:演示课本实验时,如何充分发挥绿色化学原则,将污染降至最低?

在演示课本实验时蔗糖溶液变成黄色后有气泡冒出,溶液由下至上,由中间向四周涌上变黑后缓慢膨胀并在烧杯内形成黑色疏松多孔的海绵状的炭,并且该海绵状的炭充满整个烧杯,同时产生大量的刺激性气味气体和“白雾”。如何使实验处于气密性较好的环境下进行,使产生的气体封闭在一定空间内进行吸收?

主题二:如何推测产生的黑色物质、刺激性气味气体、“白雾”为何物质,如何进行科学论证?

在该主题的引导下,根据原子守恒、得失电子守恒、化合价变化规律等思想推测产物,运用已学知识根据产物的特性制定科学、合理的方案进行科学论证。

主题三:实验探究方案是否完善?有哪些可以推广和知识迁移?

根据化合价变化规律推测还可能有何种物质产生?本套实验装置还可应用到哪些方面?

主题一:在演示课本实验时,如何充分发挥绿色化学原则,将污染降至最低?

[问题引导]同学们闻到了刺激性的气味,老师赶紧把教室门窗打开通风,同学们有没有办法让这些气体不要扩散出来?

[交流讨论]用纸箱扣起来;放到大容器里加水淹没……

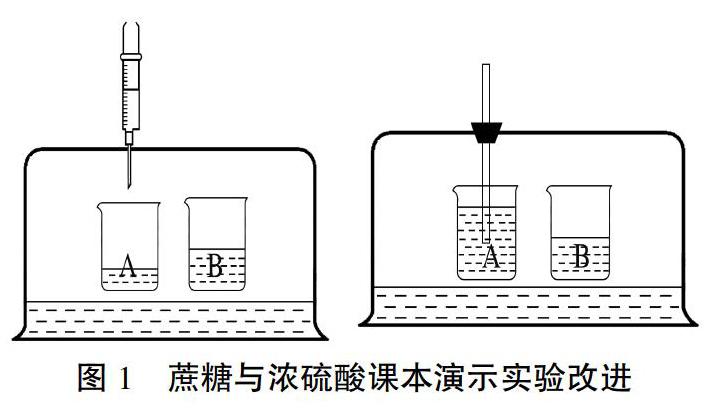

[演示实验改进]盛有蔗糖的100mL烧杯A,旁边放置另一个盛有溶液的100mL烧杯B,圆水槽中间打一个洞,倒扣在A、B两个烧杯上,用注射器吸取10mL浓硫酸,推入蔗糖中,用带有橡胶塞的玻璃棒搅拌,将带有玻璃棒的橡胶塞塞入圆水槽的孔中,静置,观察现象。

[设置悬疑] 请同学们思考为什么放置溶液B在旁边?有什么作用?

主题二:如何推测产生的黑色物质、刺激性气味气体、“白雾”为何物质,如何进行科学论证?

[问题引导]雪白的蔗糖变成黑色的“面包”,这黑色物质是什么?

[理论分析]蔗糖的分子式C12H22O11,也可简写为C12(H2O)11称为碳水化合物,在浓硫酸作用下H、O元素以2:1即H2O的形式脱去,体现了浓硫酸的脱水性。

[推论]黑色物质为炭,犹如“雪”中送来了“炭”。

[问题引导]蔗糖遇浓H2SO4炭化,生成的炭体积膨胀为疏松多孔状,在生活中,我们做面包或者做蛋糕,是通过发酵产生的二氧化碳气体使体积膨胀,本实验中是炭和浓硫酸继续反应产生的物质使体积膨胀,说明也有气体产生,同时也闻到了刺激性气味,那么产生的刺激性气体的气体是什么?为什么产生白雾?

[思维发散]从元素化合价升降、得失电子守恒角度发散思维,浓硫酸中大多以硫酸分子形式存在,+6价的S元素处于最高价,具有强氧化性,而C具有还原性。C元素可以升高4价,生成CO2,+6价的S元素化合价降低2,生成SO2,所以会膨胀,同时根据原子守恒,还有H2O生成,SO2溶于H2O生成H2SO3形成“酸雾”。

[问题引导] 经过思维发散,推断出产物中含有CO2、SO2、H2O,如何验证同学们的推断是正确的?选取哪些实验药品及仪器?检验的先后顺序是否会相互影响或干扰呢?

[科学论证]

方案讨论:

(1)实验药品的选取:用品红溶液检验SO2,用酸性KMnO4吸收SO2,用澄清石灰水检验CO2,用无水CuSO4检验H2O。

(2)检验顺序:先检验水,因为后续的检验会带出水分,然后检验SO2,因为SO2也会使澄清石灰水变浑浊,会干扰CO2的检验,最后检验CO2。

仪器选取:

发生装置:因为是蔗糖与浓硫酸反应,所以选取固-液-不加热装置,用球形管盛放无水CuSO4,如果变蓝说明有H2O生成,选取具支试管盛放品红溶液检验SO2,如果品红溶液褪色,说明有SO2存在,用洗气瓶盛放酸性KMnO4溶液吸收SO2,用具支试管盛放品红溶液检验SO2是否吸收完全,如果品红溶液不褪色,说明SO2已被吸收完全,消除了SO2对CO2检验的干扰,选取具支试管盛放澄清石灰水检验CO2,最后还需要进行尾气处理,选用NaOH溶液。

实验装置搭建

选用铁架台、泡沫板固定实验仪器,如图所示:

进行试验,观察实验事实:首先澄清石灰水变浑浊,之后第一个品红溶液褪色,酸性KMnO4溶液颜色变浅,第二个品红溶液没有褪色,同时观察到无水CuSO4变蓝。

得出结论:蔗糖与浓硫酸反应产物中含有CO2、SO2、H2O。

[解疑] 主题一小烧杯中的溶液是哪种溶液?是NaOH溶液,用于吸收产生的SO2气体。

主题三:实验探究方案是否完善?可以进行哪些推广和知识迁移?

根据化合价变化规律推测还可能有何种物质产生?本套实验装置还可应用到哪些方面?

[问题引导]C元素化合价有没有可能升高2价生成CO?如何验证?

[讨论交流] 根据C元素化合价有可能生成CO,浓硫酸干燥后可以通过盛有灼热的CuO的硬质玻管和澄清石灰水,如果CuO变成红热的Cu,同时澄清石灰水变浑浊,证明生成产物中含有CO。

[发散与迁移]这套装置还可以用于哪些实验?

[思考与讨论]气体的制备与性质检验相关物质。

[得出结论]SO2、H2S、Cl2的制备和性质实验。

[归纳总结]

通过改进蔗糖与浓硫酸反应的实验,充分体现了绿色化学原则,将污染降至最低。通过“实验现象推测产物→选取检验试剂→确定验证顺序→确定仪器→组装仪器→验证产物”成功论证了同学们的推测和假设。从宏观上感受到了浓硫酸的吸水性、脱水性和氧化性。蔗糖与浓硫酸的反应,不仅体现了脱水性,同时还体现了吸水性和强氧化性。

通过直观的实验现象,推测产物及发生过程,逻辑推理思维,实验验证方法。通过浓硫酸和稀硫酸性质的比较,引导学生从量变引起质变角度,加深了对自然辩证法的认识;通过浓硫酸的性质实验,加强了学生的安全意识和环保意识,通过实验探究,培养了学生的探索精神、动手能力、思维能力和创造能力。

5. 作业设计

改进和完善实验装置,论证蔗糖与浓硫酸反应产物中是否存在CO。

浓硫酸与金属反应是否会放出氢气?如何设计实验论证?

感谢复旦附中本部化学教研组全体老师,特别感谢杨海艳老师、吴方平老师、曾德琨老师的指导,感谢陆俊毅老师提供实验用品。

参考文献

[1] 郭冰.新课程标准下化学教学策略的实践与研究[J].教学实践研究,2012,11:243-244

[2] 冀向飞.浅谈浓硫酸与蔗糖反应实验中忽视的问题及实验改进[J].中国校外教育,2012,10:53-54

[3] 谢吉麟,周鹏.浓硫酸与蔗糖反应的实验探究——实验型研究性学习的教学设计[J].化学教育,2005,(5):34-35

[4] 康戈莉.发散思维和敛聚思维在化学实验教学中的应用[J].中国职业技术教育,2003,19:46-47

[5] 毕华林,杜明成.基于化学基本观念构建的教科书设计[J].化学教育,2007,(10):11-13