农村养老方式的区域差异与观念嬗变

2016-05-12李俏朱琳

李俏+朱琳

摘要:伴随中国经济社会结构的转型以及人口结构的变化,农村老人的养老观念也在发生变化。通过对东、中、西和东北地区农村老人的问卷调查与深度访谈,初步分析和探讨了农村老人的养老方式及观念变迁问题,并对其进行了区域比较。研究发现,“养儿防老”已变得难以为继,多数老人在可承受范围内进行自我养老,“土地养老”在部分农村地区较为盛行,但却呈现出较为明显的阶段性特征。分地区来看,东部地区较为盛行自我养老,中部地区盛行家庭养老,西部和东北地区则盛行土地养老。究其原因,可从土地条件、经济发展水平和文化传统三个面向对其作出解释。为顺应当前中国农村养老方式和养老观念的发展变化,从可能性、必要性、创新性和实践性四个层面提出了农业养老的构想。

关键词:农村养老;养老观念;养老方式;农业养老;老人农业

中图分类号:C913.7 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)02-0093-10

改革开放以来,在工业化、城镇化、人口老龄化的多重推动下,中国农村社会的人口结构和家庭结构发生了较大的变化,主要表现为农村老龄人口的增加以及代际分工模式的出现。根据2010年第6次人口普查数据统计,我国60岁及以上农村老年人口数量已接近1亿。若按居住地计算,乡村、镇、城市的老龄化率分别为14.98%、12.01%、11.47%,乡村地区要比城市地区高出3.51%[1]。另据民政部2013年公布的数据显示,农村留守老人的数量已近5 000万。伴随城镇化、工业化以及劳动力转移速度的加快,农村老龄化趋势还将进一步加剧。成年子女外出务工极大地改变了农村社会的生产生活方式,并对传统家庭养老方式带来了挑战。在此背景下值得深入探讨的问题是:目前农村老人的养老方式和养老观念是否随着经济社会结构的变迁而发生变化,不同地区在养老方式和养老观念上是否存在差异,如果存在差异,其原因是什么……

国内学者和政府部门对于农村经济发展的区域差异较为熟悉,相关研究成果积累也较多。但学界基于农村养老观念视角的区域比较研究较少,且不够深入,而政府部门则几乎没有关注到这种差异,从而导致涉及农村养老的各种政策、法律和制度的灵活应对性不足。据此,本文试通过对东、中、西和东北四大经济区域60岁及以上农村老人的问卷调查与个案访谈资料,从时空观的角度对农民养老的原生性供给——零散化的养老方式进行“深描”与“广剖”。

一、调查情况与样本介绍

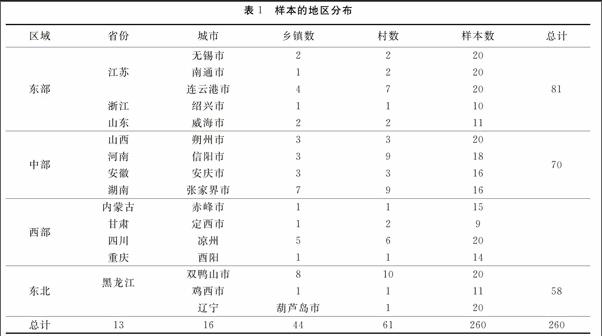

本研究主要采用分层、典型抽样的方法,以国家统计局认定的我国四大经济区域范围中选取江苏、浙江、山东、安徽、河南、山西、湖南、四川、重庆、甘肃、陕西、内蒙古、黑龙江、辽宁13个省16个市44个乡/镇中的61个村为调查地点,由江南大学法学院农村与区域发展专业的研究生与社会工作专业的本科生利用2015年1-3月的寒假返乡时间,对年龄在60岁及以上的农村老人展进行了问卷调查和半结构式访谈。本研究对于具体调研对象的抽取采用偶遇抽样而非典型的概率抽样,并以此调查资料为基础,初步分析了农村老人参与农业生产的现状、特征、动因及其养老经济条件,同时立足于对现行农村经济、乡村伦理、社会关系、文化习俗等社会环境的分析,对农村养老观念与方式进行区域比较,探讨不同社会情境中的农村老人在养老偏好、养老方式、社会资本等方面的特征,以求对农村养老方式的区域差异进行深入解读。问卷内容主要涉及个人基本情况、经济供养、生活照料、精神慰藉以及养老方式等5个方面。其中,对于养老方式的界定主要是借鉴了穆光宗对于养老方式的认定标准:“在实际生活中,一种养老模式(制度)可能有多种的养老支持力来源,那么主要的支持力来源就决定了这种养老模式(制度)的特征”[2]。在问卷中设置了自我养老、家庭养老、土地养老和社会养老4种养老方式。其中,自我养老是指养老的主要的支持力来自于非农就业和非农储蓄,如打零工等,从而与土地养老相区别;土地养老指养老的主要支持力来自于老人参与农业生产活动;家庭养老指养老的主要支持力来自于子女、配偶或者其他亲属;社会养老指养老的主要支持力来自于社会,包括居家养老、机构养老等。本次调查实际发放问卷300份,回收问卷267份,其中无效问卷7份,有效问卷260份,有效回收率为86.7%。

样本的地区分布如表1所示,在东部和中部地区所获得的样本数量相对较多,但由于样本在各具体地区的空间分布较为均衡,并不会影响样本的代表性。

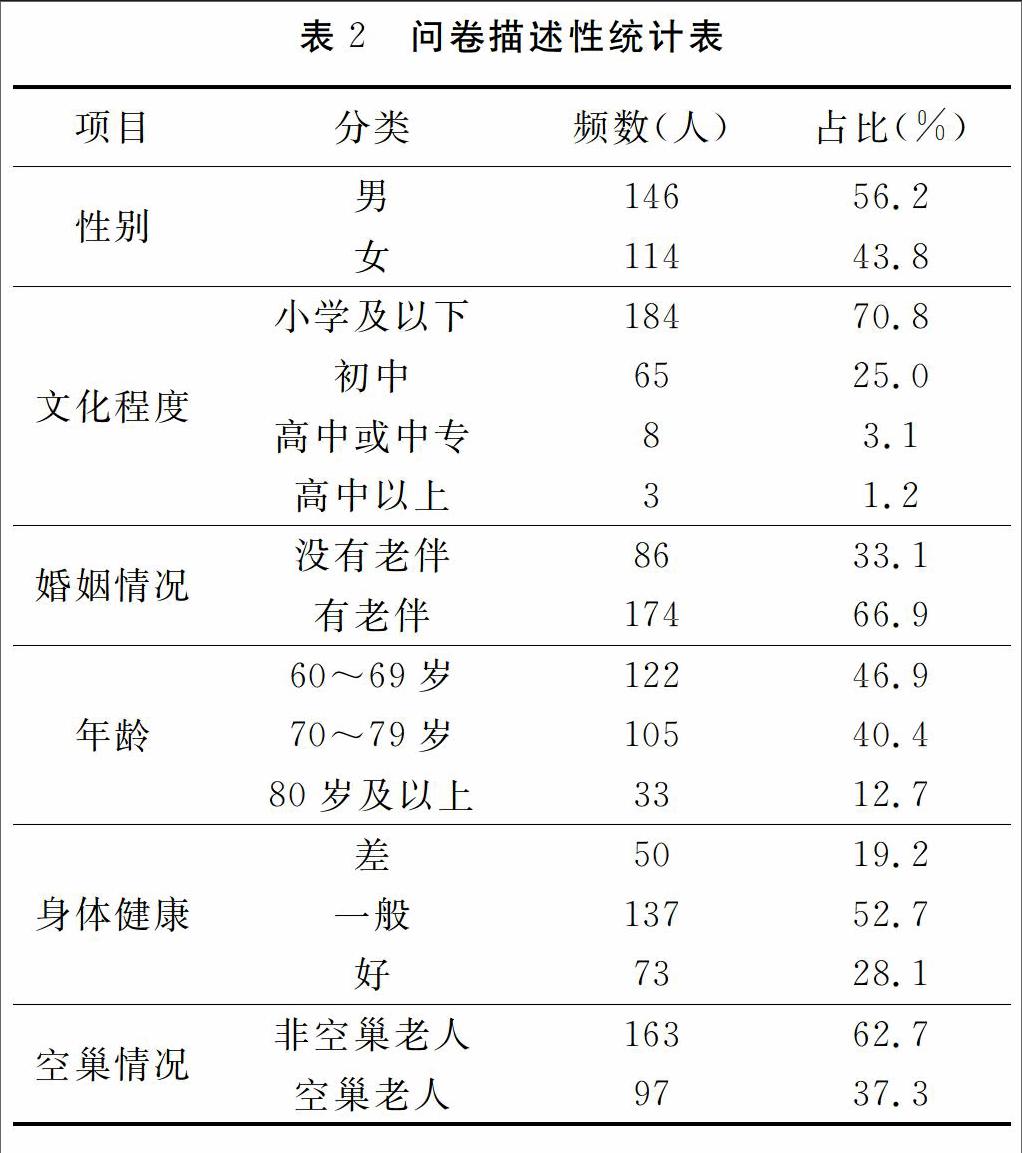

在本次调查中(见表2),男性占到一半以上;在文化程度方面,“小学及以下”的所占比重最高,达到70.8%,“高中及以上”学历的仅占4.3%,这说明农村老人的受教育程度整体较低;在婚姻状况方面,“没有老伴”的占1/3;在年龄分布上,60~69岁年龄段的最多,80岁及以上的最少;从身体健康情况上看,表示“一般”和“较好”的比例合计占到八成以上;受访农村老人的平均子女数为3个,最多子女数为10个;空巢老人的比例为37.3%,对于农村空巢老人,其子女回家探访的频率相对较高,外出子女半年内回家一次的占到49%,6~12个月的占19.2%,1年的占31.7%,超过1年的几乎没有。

二、农村老人的养老境遇与养老观念

(一)四成以上的农村老人仍在从事农业生产,并将其作为重要的生活来源

调查结果显示,77.9%的农村老人拥有土地,没有土地的占22.1%,且均为土地被征收的失地农民。在拥有土地的农村老人中,38.7%的老人还在亲力耕作,将土地交由子女或亲属耕种的占26.2%,把土地出租出去的占13.7%,其他占21.5%。通过进一步的深入访谈发现,目前农村老人参与农业生产有多方面的原因,但主要是为了生计和养老需要;然后才是自我消费、休闲娱乐、补贴家用、习惯性行为、对土地有感情等。农村老人的经济来源按所占比重见表3。六成以上的农村老人对于其基本生活来源表示“不担心”。虽然子女供养是目前农村老人日常生活的主要经济来源,但参与农业生产仍是维持其生计和满足养老所需的重要补充与保障。另外,本次调查显示,仍有29.4%的农村老人目前正在帮子女带孩子,78.8%的农村老人表示能从子女处获得一定的赡养费,但这远不能应付其日常开支。在访谈中许多老人都表示不愿意拖累子女,“趁自己身体还好还能劳动,就要多攒些钱,减轻子女的经济负担”“子女现在生活也不容易,能帮就多帮他们”。这无疑也在一定程度上印证了学界的研究观点,即:伴随农村青壮年劳动力离村从事非农活动,老年人获得家庭成员照料的资源日渐萎缩,而且不得不更多地参与对孙子女的照料,以这种“付出”来“交换”自己高龄时子代的照料,代际互助中老年亲代付出过多[3]。

(二)居住方式上以老两口单住为主,生病照料与情感倾诉的对象主要是老伴

本次调查结果显示,98.1%农村老人参加了新型农村合作医疗,75.4%农村老人享有政府发放的基础养老金。虽然目前农村养老保障的水平相对较低,但对于提高农村老人的生活保障水平无疑发挥了重要作用。但农村老人定期进行体检的比例仅为23.5%,这可能与农村卫生医疗水平不高、看病不方便以及农村老人的医疗保健意识不高有关。在生病时的照料问题上,由子女照料和老伴照料二者所占比例相当(见图1)。已有研究发现,伴随大量农村青壮年劳动力外迁,农村老人在居住方式上的空巢化和隔代化趋势不断加剧[4],本次调查则进一步证实了这一观点(见图2)。农村老人与子女的日常沟通较好(见图3),但在有心事时的主要倾诉对象还是老伴(见图4)。从图4可以看出,除老伴、儿子等家庭成员外,朋友与邻居对农村老人的情感支持不容忽视,其作为一种传统意义上的乡村互助资源在农村养老方面的功能还有待进一步挖掘。

(三)休闲娱乐活动较为单调,急需开展多样化的养老服务项目

由于目前农村文化娱乐设施较为缺乏,再加上代际分离及代际亲情交流阻隔等问题,使得农村老人的情感生活匮乏,精神需求得不到满足。从本次调查结果来看(见表4),目前农村老人的休闲娱乐活动较为单调,主要以看电视、串门聊天、打牌下棋为主,其他形式的文化娱乐较少,急切需要的养老服务项目主要集中在医疗保健、休闲娱乐、生活照料、身体锻炼、心理护理及参与社会活动等方面。对于自己现在每天的精神状态,37%的农村老人感觉很充实,认为自己的老年生活很幸福;31%的农村老人认为虽然自己现在衣食无忧,但无事可做,常感寂寞无聊;22%的农村老人觉得每天都很累,农活、家务做不完。目前具有互助性质的老年人协会等组织还属于新兴事物,仅在少部分地区存在,从而导致农村老人参与此类组织的比率较低,仅占6.9%。但这并不代表农村老人不愿意参加这样的组织,通过进一步访谈发现,农村老人非常希望能够通过加入这样的组织来丰富他们的生活,满足自身在养老方面的需求。

(四)老年生活满意度总体较高,但主观养老偏好与现实养老方式间存在一定差距

本次调查结果显示,农村老人对于自己的老年生活表示“非常满意”和“比较满意”的合计占到57.8%,表示“一般”的占31.5%,而表示“较不满意”和“非常不满意”的仅占10.7%。对于子女在养老方面的义务问题,81%的农村老人认为女儿也有养老的义务。在主观养老偏好方面(见图5),家庭养老最受农村老人的推崇,其次为社会养老。然而在现实生活中,虽然家庭养老仍然是占主导的养老方式,但所占比重仍略低于理想中的状态,自我养老和土地养老比重要高于主观偏好。

由此可见,农村老人心目中的养老方式与现实生活中的养老方式间存在较大差异,在主观上他们除推崇家庭养老外,对于社会养老抱有较高期待和需求,而自我养老和土地养老则属于补充部分。但在现实生活中,由于我国农村社会养老保险制度尚处于起步阶段,村庄范围内的社会养老服务建设还不完善,从而导致多数农村老人实际上仍主要依靠家庭和自己的劳作来为自己的晚安生活积聚资源,在生活中仍然与农业生产保持着密切关系。

三、农村养老观念的嬗变

当前中国农村养老观念在时代变迁中显现出如下新特征:

(一)“养儿防老”变得难以为继

尊老敬老素来是中华民族的优良传统,同时也是社会普遍遵从的道德规范之一。中国早在夏商周时期甚至更早的时候,就已经形成了尊老敬老的相关制度和风俗习惯,并随后在儒家伦理思想中得到了进一步的弘扬和强化[5],甚至将“孝行”列入中央政府选拔官吏的重要指标之中,汉武帝以后出现的“举孝廉”便是明证,孝道观念深入民心。受此影响,以家庭为基本单位的家庭养老一直在传统社会中占据主导地位。相比之下,政府及地方对于鳏寡老人的社会赡养作为一种社会制度则主要属于救济的范畴,发挥着维护社会稳定的作用。这种方式一直持续到新中国成立初期都没有发生太大的变化。究其原因,这主要是乡土社会的非流动性所致,“直接靠农业来谋生的人是粘在土地上的”[6],与非流动性相伴的是农民的农耕生计模式以及与之相适应的“父母在,不远游”的孝道观念。然而,伴随工业化、城镇化以及人口老龄化的快速发展,乡村社会逐渐转型进入到“后乡土社会”[7],其主要特征之一便是社会流动性增加,受此影响许多农村家庭依靠半工半耕的代际分工来实现家庭收入最大化,子女的持续外出在一定程度上对家庭养老支持力造成负面影响,传统的家庭养老保障的功能趋向弱化,“养儿防老”观念愈发变得难以为继,并在个别地区甚至慢慢演变成“养老防儿”。

(二)强调在可承受范围内进行自我养老

20世纪80年代初费孝通在对中国农村养老问题的研究中曾指出,西方国家是甲代抚育乙代、乙代抚育丙代的“接力模式”,子女没有赡养父母的义务。而在中国则是甲代抚育乙代、乙代赡养甲代的“反馈模式”,赡养年老的父母是子女义不容辞的责任[8]。从社会交换的角度来看,在传统的农耕社会,对于多子女的家庭而言,赡养老人是所有子女的共同义务,养老成本通过相互分担而降低。与此同时,子女通过赡养老人不仅能够实现对家庭财产、农业生产经验的继承,而且还能获得地方社会的认可以及抚育孙辈的便利。因此,传统的家庭养老具有一定的互惠性质[9]。然而,伴随计划生育政策的实施和社会流动性的增加,农村多子女家庭逐渐消失,家庭日益趋于小型化和核心化,不仅增加了父母空巢的可能性,而且也弱化了代际赡养的家庭养老功能[10],从而导致农村养老在经历了家庭保障和集体保障之后逐渐进入到家庭保障与多元保障相结合的时期[11]。本次调查也发现,随着农村生育率的下降,家庭规模不断缩小,从而导致两重后果:一是子女养老负担的加重,二是农村老人所能获得的养老资源和养老支持的减少。对此,农村老人对子女多表现出体谅的态度,尤其是60~69岁年龄段的农村老人对子女赡养的期望相对较低,认为子女现在生活不容易,主张在有能力的范围内进行自我养老。

(三)土地养老在部分农村地区较为盛行

在传统农村社会中,家庭养老与土地养老是共生一体的,二者之间存在着不可分割的关系,土地作为亲代传承给子代的财产,子代自然有责任和义务去赡养自己的父母,因此,土地养老长期与家庭养老紧密结合在一起。但是在农村现代化变迁中,农业收入与非农收入、农村生活与城市生活之间的差距不断被拉大,导致土地作为资产的传承价值和作为职业的比较收益下降,减少了土地对于子代的吸引力。子女的持续外出使农村老人普遍认识到依靠子女养老已不符合实际,而真正靠得住的就是耕种土地,土地养老的功能在家庭养老弱化的背景下不断得到强化。根据本次调查发现,在一般农业型的地区,土地养老已成为农村老人的主要养老方式,这一点尤其在东北、内蒙古等土地面积较多地区表现得较为突出。土地对于农村老人来言,不仅可以解决其基本的生存问题,而且还可以维持较低的家庭生活成本,解决老年人的休闲娱乐问题,并在一定程度上维护了老年人的尊严,确保其在家庭中的地位。

(四)农村养老观念呈现出较为明显的阶段性特征

根据国际上对于老年人的一般定义,将 60岁视作老年的开始。本次调查从生命周期的角度,分60~69岁、70~79岁和80岁及以上3个年龄阶段对农村老人的养老偏好和现实养老方式进行分析。研究发现(见图6),不论是主观养老偏好还是现实养老方式,随着年龄的增加,家庭养老的比重都在不断增加,自我养老和土地养老的比重却在不断降低,而社会养老的比重则呈现出“中间高、两头低”的状态。

但值得注意的仍然是主观养老偏好与现实养老方式之间的差距问题,即:在主观层面上,家庭养老与社会养老是农村老人最为认可的两种养老方式,但在农村现实的养老图景中,自我养老和土地养老却是农村老人较为普遍的养老方式(见图7)。

根据本次调查结果,农村老人的养老观念与他们的生命周期密切相关,在不同年龄阶段表现出不同的养老偏好。年龄在60~69岁的农村老人一般还没有完全退出劳动领域,自我养老和土地养老是主要养老方式,而对于年龄在70及以上的农村老人而言,由于身体的原因,参与农业劳动的比重在下降,家庭养老和自我养老是最为主要的养老方式。相关研究也证实,随着年龄增大,老人对于家庭和政府社会保障的需求度上升[12]。事实上,绝大多数农村老人在年纪相对较轻且具有一定劳动能力的时候,基本都是依靠土地或打工进行“自养”,而其中土地养老是最为重要的养老方式。只有在他们丧失劳动能力、生活不能自理的时候,才考虑由家庭养老。因此,一个不可忽视的现实是,在打工潮对于家庭养老构成巨大冲击的现实背景下,农村失能老人的养老问题如何解决,土地流转虽然能使农村失能老人每年获得少许收入,但并不足以解决其生存和养老问题。现行土地政策在制度改革上还存在较大的空间。

四、农村养老观念的区域差异及其社会生态

本研究利用问卷调查数据,从宏观上探讨农村养老观念的区域差异;并结合访谈资料,从经验中提炼养老方式的具体形态,进而为推进农村养老方式的转换提出可以操作化的、有针对性的对策建议。

(一)农村养老观念的区域比较

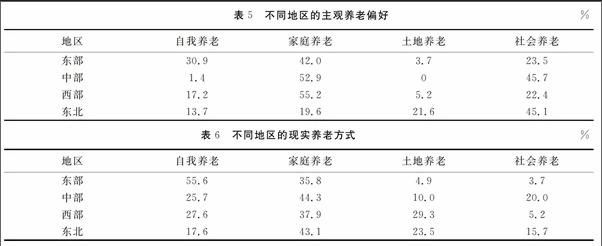

通过对农村养老观念与养老方式进行区域比较研究,调查表明,当前中国农村养老观念与养老方式的地区差异较为明显。从主观养老偏好的区域分布上来看(见表5),东部地区的农村老人赞同家庭养老和自我养老方式,中西部地区的农村老人赞同家庭养老和社会养老方式,东北地区的农村老人则赞同社会养老和土地养老方式。可见,在主观上农村老人对于家庭养老和社会养老方式希冀较多。但现实情境中农村养老方式的区域分布却与之有些差异(见表6),具体表现为:东部地区的农村养老主要以自我养老为主,家庭养老为辅,土地养老和社会养老的比重较低;中部、西部和东北三大地区的农村养老虽然都是以家庭养老模式为主,但还存在细微差异。其中,中部地区的农村以自我养老和社会养老为重要补充,依靠土地养老的比重较低;西部地区以土地养老和自我养老为重要补充,依靠社会养老的比重较低;东北地区的农村则是以土地养老为重要补充,然后是依靠自我养老和社会养老,二者比重相当。

(二)农村养老观念区域差异的社会生态

如上文所述,农村养老观念在国内不同的地方表现出一定的差异。那为何东部地区盛行自我养老,中部地区则推崇家庭养老,而土地养老则在西部和东北地区较为普遍?这些区域差异已不能笼统地用农业比较效益低来解释。传统观点认为,大量农村青壮年劳动力之所以流向城市就是因为农业生产比较效益低,从而导致农村空心化和农业劳动力老龄化。这一观点能够对农村养老观念的纵向变迁作出宏观性解释,但无法对农村养老观念的横向区域差异作出中观层面的分析,下文将主要从土地条件、经济发展水平和文化传统三个方面来分析农村养老观念区域差异的社会生态原因。

1.土地经营条件。相关研究发现,一般情况下,如果农民有土地也有子女,他们的养老模式就是在享受社会养老保险的同时,通过家庭养老和土地保障进行养老[13]。然而,由于农业土地经营条件的差异,其对于农村养老的影响不能一概而论,土地的社会保障功能在不同地区表现不一。在本次所调查的样本中,东、中、西、东北四个地区农村老人所经营的平均土地面积分别为1.51亩、3.72亩、8.03亩和10.24亩。结合进一步的深入访谈资料发现,由于地广人稀,东北地区农村家庭所拥有的土地面积相对较多,比如:辽宁西南部农村人均耕地3亩左右如果以种植玉米为例,东北地区一般正常产量在500~600公斤左右,1年农业净收入一般在每亩900元左右,一般农村老人拥有土地6亩以上,那么1年收入就是5 400元左右,那么农村老人依靠种地基本上可以满足生存方面的需求。在西部地区,农村老人虽然拥有的土地面积并不算多,但由于青壮年劳动的流出,老人一般会接管亲戚朋友的闲置的土地,再加上农闲时间从事养殖和打工一类副业的收入,晚年生活也获得了相应保障。在东部地区,因土地收入比重下降、无土地与耕地集中趋势、农民的土地保障情结变迁和年轻人脱离土地的倾向等方面原因,土地的保障功能不断弱化[14]。中部地区则因家庭土地面积较小而限制了土地养老功能的发挥。应注意到,土地对于农村老人具有多重含义,在经济上通过自给自足的农业耕作满足其自身生活需要,贴补家用;在家庭内部通过从事农业劳动减轻子女的养老负担和保持老人的经济独立,平衡家庭内部资源,维护老人的权威和尊严;在精神上成为娱乐休闲的重要方式,由于农村老人对于土地的特殊情感,农业劳作实际上已经成为其生活中的一种习惯、一种调剂、一种寄托。

2.经济社会发展水平。作为宏观环境因素,区域整体的经济社会发展水平决定了一个地区的就业机会和就业环境。不同于一般的农业型地区,东部沿海农村由于乡镇企业较为发达,邻近就业机会较多,农村社会保障体系发展也较为完善,使得许多身体条件较好的农村老人仍坚持在附近的工厂里做工,在尚可凭借个人劳动来积蓄养老资源的经济条件下,自我养老在东部地区得到大力推崇,且有部分经济条件较好的农村老人还反过来为其子女提供必要的支持。相比之下,西部和东北地区的农村经济社会发展相对落后,就业机会较少,年轻子女纷纷外出务工经商,农村老人一般较为体恤子女的生活压力,在土地面积尚能维持老年生活的情况下多选择继续从事农业生产。而像本次所调查的河南、山西、安徽、湖南等中部地区都属于农村劳动力流出大省,在这些地方普遍盛行的是“以代际分工为基础的半工半耕”家计模式,即通过子代进城务工经商和父代留村务农来实现家庭收益的最大化,但受地区经济发展水平的限制,邻近就业和土地养老几乎都不可能,半耕虽然可以在一定程度上减少农村家庭的生活负担,但少量的土地却无法从根本上解决农村老人的养老问题,所以,农村老人仍需要子代在养老方面提供支持。

3.区域文化传统。本次调查发现,中部地区农村多子女家庭所占比重高达94.1%,高于东部地区的91.1%、西部地区的83.6%和东北地区的88.9%。这种多子女的家庭结构势必会对农村老人的养老愿景产生一定影响,因为多子女家庭可以均摊养老成本。但这也并不足以解释家庭养老模式为何在中部农村地区最为普遍,因为多子女的家庭结构同样存在于国内的其他地区,且多子女家庭在养老问题上容易产生互相推诿的现象。究其原因,除了土地经营条件和经济社会发展水平等因素外,另一重要因素便是文化因素,“重男轻女”“传宗接代”“多子多福”“养儿防老”等传统观念在中部农村地区仍然根深蒂固[15],农村的孝道观念与尊老敬老的氛围也较为深厚,这无疑为家庭养老在中部农村地区的兴盛提供了有利的舆论保障。而在东北农村地区,由于村庄形成的时间较晚,文化传统和宗法关系较弱,家庭养老的文化传统相对较弱。在东部地区,商品经济发达,农村老人多秉承着“活到老、干到老”的生活理念,只要身体条件允许仍继续到周边企业中打工或为子女帮工,对于子女养老的期待并不太高。但从本质上来看,“养儿防老”在全国范围内已呈弱化趋势,且在个别地区甚至慢慢演变成为“养老防儿”,但由于中部农村地区在土地面积和经济水平的双重约束下,养老暂无其他出路,所以导致家庭养老仍占主导地位。

总的来说,随着计划生育政策的实施以及人口老龄化程度的加深,中国社会中传统的“家文化”基础不断受到削弱,导致中国长期建立在多子女基础上的家庭养老模式无法延续[16],农村养老观念已逐渐从“养儿防老”向“自我养老”“土地养老”“社会养老”等方面转变,且各地区农村老人对于养老资源有着不同的需求,即使在同一地区,由于收入水平的分层也导致了农村养老的分化[17]。

五、一个政策性图景的讨论:农业养老的提出

农村养老观念的变迁不仅是对家庭结构和代际关系变动的反映,更是对经济社会环境发展变化的体现,同时也暗示着农村养老方式的可能发展走向。因此,准确把握农村养老观念的发展走向,探索顺应这一转变过程的有效实现方式将是摆在我们面前的一个重要课题。

(一)农业养老有无可能

长期以来,学界对于“自我养老”与“土地养老”的概念使用存在一定交叉,二者都包含了农村老人通过农业劳作而为自身提供养老资源的情况,提出“农业养老”的概念,具体涵盖“以地养老”与“以农养老”两个方面,前者主要涉及土地承包权与经营权的处置问题,包括将土地流转收取租金和以土地换社保等情况,后者则更为精确地指代与农业生产有关的养老方式。提出“农业养老”这个概念主要是希望能够将养老与农民所从事的职业连接起来,把农民、养老、农业这些原本被分割的问题重新联系到一起,用另外一个概念去思考它们之间的体系性问题,比如:从事农业生产是否能为农民积累一定的养老资源;再比如,农民作为生产者能否决定和选择自己的养老方式,等等。根据国际发展经验,随着农业社会化服务体系的发展完善,农业生产中的诸多环节都可以通过专业部门的服务来实现社会化生产,农业机械化的普及和推广为实现“以农养老”提供了可能。同时,以土地流转为支撑,盘活农村土地、房屋、林权等资源,实现“以地养老”也并非完全没有可能,而且可以较好地解决农村的养老困境。

(二)农业养老有无必要

农业养老方式早就存在,却为何鲜有学者单独把它作为一个问题提出来,主要原因在于国家和社会对于农业养老的关注不够,一直将其视作是家庭养老的一部分。农耕文明的一大特点就是自给自足,农业耕作以家庭为单位展开,四世同堂是其至高理想,在此情境中,农业与家庭浑然一体,农业养老与家庭养老密不可分,农业耕作为养老提供经济支持,宗法关系及传统道德则为家庭养老提供舆论保障。家庭收入的单一化隐没了农业养老的特殊性,社会的不流动消解了农业养老的独立性,而实际上传统农村社会的家庭养老水平并不高,多数老年人还是主要通过参与农业生产活动来积蓄资源以换取子代较好的供养。但进入现代社会,随着城镇化、工业化进程的推进,社会流动加速,一方面,家庭养老作为一种典型的私力救济,对子女的健康、收入、孝道观念、道德等方面要求较高,其不确定性愈加突出;另一方面,农业生产的比较效益降低,农业生产不再是家庭唯一的收入来源,尤其是当子代外出务工经商的收入远远超过务农收入之后,农业几乎成为了农村老人的专属职业,代际生活的区隔进一步突显了农业生产对于农村老人的重要意义,同时也预示农业养老和家庭养老开始从合一走向分离。与传统家庭养老方式相比,农业养老的制约因素较少,是一种更加稳定的保障,它支撑着农村老人维系低消费高福利的生活方式,从而实现老有所依[18]。对此,我们十分有必要重新审视农业生产以及土地对于农村老人晚年生活的价值,将农村老人的“农业养老”能力纳入决策分析,科学定位农业养老的地位和作用,构建农业养老的政策支持体系,从而为家庭养老向社会养老的顺利过渡提供保障。

(三)农业养老如何创新

发展完善农业养老意义重大而丰富,那么基于现存的制度条件如何对农业养老方式进行突破和创新?通过调查与走访发现,农业养老对于农村老人而言,经济效益不是那么被看重,重要的是通过农业劳作维持长期形成的生活习惯,确保经济上的独立,捍卫自己的尊严。在这个意义上,农业除经济功能外的社会保障、文化传承、娱乐休闲等功能无形中被加以突出和放大。因此,发展完善农业养老应紧扣国家政策文件精神,通过开发农村二三产业增收空间,延长农业产业链,提高农业附加值,拓宽农村外部增收渠道。第一,可以尝试引入农业的多功能元素,结合地方的资源禀赋与战略规划,积极开发农业多种功能,挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育等价值,将完善“以农养老”与发展休闲农业结合起来。第二,探索土地托管、经营权入股等形式,与农业社会化服务体系相结合,提升小规模农户的生产效率。第三,还应鼓励发展“公司+合作社+农户”模式,增加农村老人的就业机会和社会福利,通过农业的“接二连三”实现产业整合,进而达到增进农民晚年福利的目的。

(四)农业养老的阶段性如何超越

如果考虑到绝大多数农村老人的养老图景,其养老方式可能主要由三块构成:一是农业养老,二是家庭养老,三是社会养老。在农村养老保障体系尚不完善和家庭养老功能不断弱化的情况下,第一块农业养老的作用不容忽视。只要有土地,一个身体尚好的老年人多少都会种点地、养点鸡,加上每月的养老金,养老问题不大。然而,现行的农业养老方式只能够解决那些年纪不大、尚有劳动能力的农村老人的养老问题,而年龄较大的失能老年人则会因为无法从事农业耕作而失去这种依靠。随着时间的推移,曾经依靠农业劳动养老的老人将不可避免地面对无力劳作的困局,那么此后的养老方式也必然会发生转换,需要农业养老的创新、家庭养老的接续以及社会养老的完善。对于农业养老而言,重点是在稳定家庭联产承包责任制的基础上推进土地流转政策的调整,探索“以地养老”的实现形式,充分开发和利用土地资源,为农村养老提供有力支撑。对家庭养老而言,需要在整个社会范围内弘扬孝道观念,树立尊老敬老的社会风尚和道德氛围,同时,培育和挖掘各种社会支持网络,减少老人因子女外出而产生的孤单和无助感。对于社会养老而言,由于目前在农村地区实施的“新农保”和其他社会救助制度的整体保障水平较低[19],且在筹资方式、管理机构设置及与城市养老保险制度衔接方面仍然存在诸多问题[20],受缴费能力的限制,农村老人的基本养老保险等级尚不能在短期内得到较大幅度的提升[21],子女供养、农业生产仍是其生计的主要来源[22]。对此,当务之急需要探索多样化的社区养老、居家养老和助老服务模式,辅助发挥家庭养老的功能。

参考文献:

[1]沈毅.土地养老缓解农民压力[EB/OL].[20141006].http://www.cssn.cn/sf/bwsf_tpxw/201410/t20141006_1351853.shtml.

[2]穆光宗.家庭养老面临的挑战及社会对策问题[M]//中国老年学学会.中国的养老之路.北京:中国劳动出版社,1998:54.

[3]王跃生.城乡养老中的家庭代际关系研究——以2010年七省区调查数据为基础[J].开放时代,2012(2):102121.

[4]孙鹃娟.劳动力迁移过程中的农村留守老人照料问题研究[J].人口学刊,2006(4):1418.

[5]杜振吉,郭鲁兵.儒家的社会公德观[J].孔子研究,2007(6):415.

[6]费孝通.乡土中国 生育制度[J].北京大学出版社,1998:7.

[7]陆益龙.后乡土中国的基本问题及其出路[J].社会科学研究,2015(1):116123.

[8]费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1983(3) : 615.

[9]余飞.家庭养老的困境与出路——兼论孝与不孝的理性[J].重庆大学学报:社会科学版,2011(5):124130.

[10]周长洪,刘颂,毛京沭,等.农村50岁以上独生子女父母与子女经济互动及养老预期——基于对全国5县调查[J].人口学刊,2011(5):5763.

[11]张仕平,刘丽华.建国以来农村老年保障的历史沿革、特点及成因[J].人口学刊,2000(5):35.

[12]王世斌,申群喜,余风.农村养老中的代际关系分析——基于广东省25个村的调查[J].社会主义研究,2009(3):8488.

[13]柳清瑞,穆怀中.中国有无土地和有无子女两序列农民养老模式及水平分析[J].人口与经济,2014(4):109117.

[14]梁鸿.苏南农村家庭土地保障作用研究[J].中国人口科学,2000(5):38.

[15]魏利香,钟涨宝.农村养老性别偏好影响因素分析[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2015,15(2):121126.

[16]风笑天.从“依赖养老”到“独立养老”——独生子女家庭养老观念的重要转变[J].河北学刊,2006(3):8387.

[17]刘春梅,李录堂.农村养老资源供给模式优化及运行[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2015,15(1):814.

[18]王海娟.莫让农民老无所依[EB/OL].[20150316].http://snzg.cn/article/2015/0316/article_40695.html.

[19]穆怀中,沈毅,樊林昕,等.农村养老保险适度水平及对提高社会保障水平分层贡献研究[J].人口研究,2013(3):5670.

[20]彭希哲,宋韬.农村社会养老保险研究综述[J].人口学刊,2002(5):4347.

[21]党国英.统筹城乡土地规划 提高农民养老水平[EB/OL].[20140209].http://theory.rmlt.com.cn/2014/1209/356653.shtml.

[22]Suyan Shen, Fang Li, John Kipkorir Tanui.Quality of Life and Old Age Social Welfare System for the Rural Elderly in China[J].Ageing International,2012,37(3):285299.

Abstract:With the transformation of Chinas economic and social structure and demographic change, the endowment ideas of rural elders were changing. Through a survey and indepth interviews of rural elders from eastern, central, western and northeastern regions of China, this paper preliminary analyzed the change of rural elders endowment mode and endowment ideas, and comprised regional differences. This study found that “raising children for old age” had become unsustainable, more rural elders emphasized on self endowment in the affordable range, land endowment was prevalent in some areas, but showing a more obvious stage characteristics. Regionally, self endowment is more prevalent in the eastern region, family endowment is prevalent in central region, and land endowment is prevalent in western and northeastern regions. The reasons can be explained from three dimensions of land conditions, economic development level and cultural tradition. To meet the development and changes of current endowment mode and endowment ideas of Chinese rural elders, this paper proposed agriculture endowment from four aspects of possibility, necessity, and innovation.

Key words:rural endowment; endowment ideas; endowment mode; agriculture endowment; aging agriculture