重构“土客”关系:流动人口的社会融合与发展性社会政策

2016-05-10复旦大学社会发展与公共政策学院上海200433

任 远 陈 丹 徐 杨(复旦大学 社会发展与公共政策学院,上海 200433)

重构“土客”关系:流动人口的社会融合与发展性社会政策

任远陈丹徐杨

(复旦大学社会发展与公共政策学院,上海200433)

【摘要】流动人口的社会融合关系到社会和谐目标的实现,也影响着城镇化的进程。本研究利用2013年上海流动人口动态监测调查数据,从流动人口和本地居民关系的角度研究促进流动人口社会融合的路径。文章指出,通过提高包括本地人口和流动人口的教育机会、经济收入和职业地位,有助于减少双方在福利和待遇上的差异性,有助于减少相互社会态度上的歧视和排斥并实现相互包容,有助于增强相互之间在社会身份上的城市认同和社会欢迎,进而论证了实现流动人口社会融合的根本路径。只有增强城市的发展性,提供本地人口和外来人口更多的教育、就业和发展机会,提升其社会流动性,才能从根本上解决城镇化进程中的“土客”矛盾和实现社会整合。

【关键词】“土客”关系流动人口社会融合发展性社会政策

◎本研究得到教育部“新世纪优秀人才支持计划”(项目批准号: NCET-12-0136)、上海市卫生和计划生育委员会流动人口管理处的调查数据支持,在此表示感谢。

随着中国快速城镇化和大规模人口迁移流动,大量非户籍流动人口的社会融合问题显得越来越重要和迫切。社会融合是城镇化发展从“非农化阶段”到“市民化阶段”的突出任务,它是决定城乡之间、城市内部的社会结构整合目标能否实现的关键。流动人口的社会融合过程是本地人口和流动人口的相互交往和社会网络关系重构的过程。但是,移民和本地人口之间往往存在相互排斥和冲突,这种冲突甚至以非常尖锐的形式表现出来。本研究把城镇化进程中外来移民和本地人口之间的关系泛称为“土客”关系,从“土客”关系的角度理解流动人口的社会融合,并讨论化解“土客”矛盾和重新塑造“土客”关系以实现社会融合和社会整合的发展道路。

一、流动人口社会融合的理论综述

美国社会学家帕克(Park)①Robert Park,“Human Migration and the Marginal Man,”American Journal of Sociology 33(1928) : 881-893.提出社会融合的概念:“个体或群体相互渗透和融合的过程。在这个过程中,通过共享历史和经验,相互获得对方的记忆、情感、态度,最终整合于一个共同的文化生活之中。”可见,社会融合不仅仅包括新移民在居住、就业、价值观念和生活方式等各个方面融入城市社会、向城市居民转变的同化过程,更包括个体和个体之间、不同群体之间,或者不同文化之间互相配合、互相适应的过程,并共同塑造城市的发展(任远、邬民乐,2006)②任远、邬民乐:《城市流动人口的社会融合研究:一个文献的述评》,《人口研究》2006年第3期。。

戈登(Gordon,1964)③Milton Gordon,Assimilation in American Life: The Role of Race,Religion and National Origins (New York: Oxford University Press,1964).从文化或行为的同化,社会结构的相互深入,相互通婚,身份认同,族群偏见的消除,族群间经济、就业、教育等领域歧视行为的消除,公共事务的融合这七个维度衡量族群的社会融合程度。杨菊华(2009)①杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》2009年第1期。提出社会融合的基本内涵包括经济整合、文化接纳、行为适应和身份认同四个方面。任远和乔楠(2010)②任远、乔楠:《城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素》,《人口研究》2010年第2期。从微观行为角度切入,提出自我身份的认同、对城市的态度、与本地人的互动和感知的社会态度是衡量流动人口的社会融合的四个维度。黄匡时等(2010)③黄匡时、噶日达:《农民工城市融合度评价指标体系研究:对欧盟社会融合指标和移民整合指数的借鉴》,《西部论坛》2010年第5期。在借鉴欧盟社会融合指标和移民整合指数的基础上,基于中国国情,构建了城市和个体两个层面的流动人口社会融合指标体系,前者包括政策融合指数和总体融合指数,后者从经济融合、制度融合、社区融合、社会关系融合、社会保护以及心理文化融合这六个主维度评价融合程度。周皓(2012)④周皓:《流动人口社会融合的测量及理论思考》,《人口研究》2012年第3期。总结并比较了有关社会融合测量维度,采用因子分析的方法,从文化、心理、身份和经济融合四个维度来衡量城市新移民的社会融合。

社会融合内涵具有综合性和复杂性,同时,影响社会融合的因素也是复杂的。在我国流动人口社会融合影响因素的研究中,户籍制度的限制被广泛强调。李强(2003)⑤李强:《影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析》,《中国社会科学》2003年第5期。提出户籍制度是一种社会屏蔽制度,将城市中的部分人口屏蔽在分享社会资源之外。他提出农民工在社会流动的职业渠道、经济渠道、政治渠道、教育渠道、婚姻渠道等诸多方式中,其地位变迁都受到了户籍制度的阻碍。张文宏、雷开春(2008)⑥张文宏、雷开春:《城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析》,《社会学研究》2008年第5期。提出户籍制度以及城市新移民所遭受的歧视会降低他们的社会融合程度。这些制度排斥背后的原因是流动人口的社会权利不平等。因此,王春光(2006)⑦王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期。认为,农民工融入城市的最基本要求是社会成员需要实现公平的国民待遇。波特斯(Portes, 1998)⑧Alejandro Portes,“Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology,”Annual Periew of Sociology 24(1998) : 1-24.注意到了社会资本在移民研究中的重要意义,提出流动人口的关系网络构成了个人所拥有的关系资本,其作用要超过人力资本等其他结构性因素。渠敬东(2001)⑨渠敬东:《生活世界中的关系强度——农村外来人口的生活轨迹》,载柯兰君、李汉林主编:《都市里的村民:中国大城市的流动人口》,北京:中央编译出版社,2001年,第40~70页。提出农民工是依赖社会关系展开自己的经济行为,流动人口在社会网络中所处的位置决定了他们的行为和发展。卢小君等(2012)⑩卢小君、陈慧敏:《流动人口社会融合现状与测度——基于大连市的调查数据》,《城市问题》2012年第9期。重点考察了教育程度对流动人口社会融合的影响,发现教育程度较低的流动人口相对较难进入较好的行业和单位就职,只能从事简单的体力劳动,而收入水平直接制约了流动人口社会保障乃至住房条件的改善,进一步阻碍了流动人口的社区参与。流动人口的婚姻家庭状况,包括配偶与子女是否随迁、子女是否就读,对流动人口迁移策略和社会融合具有影响(王春兰、丁金宏,2007)⑪王春兰、丁金宏:《流动人口迁居行为分析:以上海市闵行区为例》,《南京人口管理干部学院学报》2007年第4期。。任远(2012)⑫任远著:《城市流动人口的居留模式与社会融合》,上海:上海三联书店,2012年。通过综合模型的分析,提出制度因素、教育与就业等个人发展能力、社区和社会资本构成了影响流动人口社会融合的三个主要方面。

比较流动人口与本地居民的相互关系,是观察流动人口社会融合程度的重要视角。流动人口和本地居民间的社会冲突,也说明了流动人口社会融合存在困境。劳动力市场上和户籍身份相关的歧视会造成城市内部的收入不平等,从而引发各种社会冲突。即使消除了劳动力市场上的歧视,户籍身份所造成的公共服务的不均等,仍可能加剧社会冲突,增加社会的非生产性消耗(陈钊、陆铭,2008⑬陈钊、陆铭:《从分割到融合:城乡经济增长与社会和谐的政治经济学》,《经济研究》2008年第1期。;刘晓峰等,2010⑭刘晓峰、陈钊、陆铭:《社会融合与经济增长:城市化和城市发展的内生政策变迁》,《世界经济》2010年第6期。)。流动人口的社会融合是流动人口和本地人口相互影响和形成归属认同的过程,是一种“土客”关系重新塑造的动态融合过程。因此,流动人口的社会融合具有两个维度:一是流动人口在流入地的逐步社会融入;二是本地人口对流动人口的社会接纳。但到目前为止,大部分的流动人口社会融合研究往往只关注流动人口本身,较少从流动人口和户籍人口的相互关系的互动视角来构建社会融合的分析框架。尽管有学者提出关系的重要性,但往往由于实证数据不足,相应的研究并不充分。

本研究基于流动人口和本地人口群体之间相互关系的角度,从三个方面考察流动人口的社会融合问题:

(1)两个群体在社会福利和生活待遇上的差别性越小,说明社会融合越强;反之,差别性越大,说明社会融合越弱。

(2)流动人口受到的社会歧视越小和本地人口对流动人口的社会评价越倾向于正面,说明具有更强的社会融合;反之,流动人口受到的社会歧视越大和本地人口对流动人口的评价更加负面,说明他们的社会融合越弱。

(3)流动人口对城市认同感越强和本地人口对流动人口越欢迎,说明相互之间具有更强的社会融合;反之,如果流动人口对城市认同感越弱而本地人口对流动人口的社会欢迎的认同越低,则说明他们的社会融合越弱。

二、数据来源

本文数据来自上海市卫生和计划生育委员会于2013年组织进行的“流动人口动态监测”调查。

本次调查采取等比例的分层随机抽样,按照各区县人口规模确定上海所有区县的抽样总量配额,然后按照城市人口信息库中各区县人口数据,抽取全市17个区县中197个镇(街道)的320个居委会,每200人分为一组进行等距抽样,按随机原则抽取25个本地人口和外来人口。

抽取的调查对象为15~59岁、来沪居住至少一个月以上且户口不在上海的外来人口(配偶为上海户籍者除外)。同时,为了更好地比较本地人口和流动人口,本次调查还等量抽取了上海本地户籍人口样本。调查问卷内容包括基本情况、就业与收入支出、公共服务与社会保障、婚育与计划生育服务、社会融合这五个方面。

本次调查最终获取有效问卷15861份,其中流动人口7968份,户籍人口7893份。

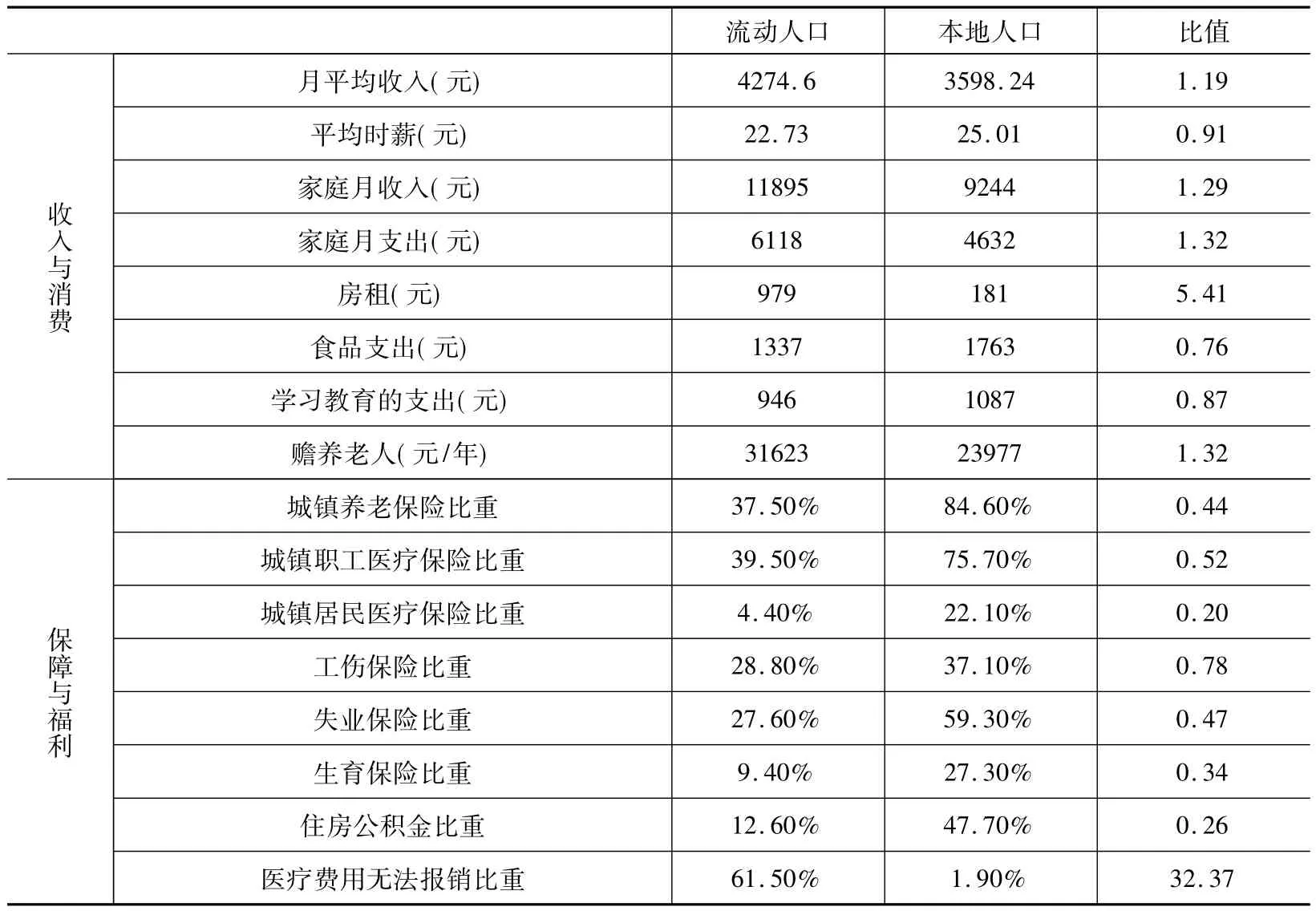

三、流动人口和本地人口在生活待遇和社会福利上的差别性

本研究选取了经济与就业、居住与社会、收入与消费、保障与福利待遇等四个方面共28个指标,比较流动人口和本地人口在社会福利和生活待遇的状况和差别,通过流动人口和本地人口各指标数值的比值来衡量二者的差异性。其中,比值越接近1,表示差异性越小;比值越低于1,说明流动人口的福利待遇的不均等性越差。结果如表1所示。

表1 流动人口和本地人口生活待遇和社会福利主要指标的比较

(续表)

(一)流动人口与本地人口的生活待遇和社会福利差异

由表1可知,在经济与就业方面,流动人口从事白领职业的比重为27%,而本地人口有45. 3%,说明更多的流动人口从事以体力劳动为主、较为低端的职业。流动人口在农业和制造业人口就业比重高于本地人口,而在第三产业的就业比重则低于本地人口。在通过政府获得就业信息以及得到政府就业培训的比重中,流动人口明显处于弱势。在找工作的途径中,流动人口更倾向于依赖人际关系,通过朋友和关系找到工作的比重较高。

在居住与社会方面,流动人口的住房条件要明显差于本地人口,表现为自有房比例为14. 1%,而本地居民高达68. 8%。此外,在享受政府的政策保障房的比重这一指标中,流动人口仅为1%,而本地人口有7. 1%,主要原因是流动人口基本不纳入城市公共住房计划,这些享受政策保障房的人口主要是通过婚姻迁移,即与本地人口结婚的外来人口。与此同时,居住隔离是显著存在的,在流动人口中39. 4%的人口居住在以外来人口为主的生活社区,32. 7%的人口居住在本地人口为主的生活社区;而本地人口中只有6. 2%的人居住在主要是外来人口的生活社区,72%居住在主要是本地人口的生活社区。在社会交往上,流动人口参与社区活动的比重远低于本地人口,特别是政治选举活动,流动人口仅仅为6%,而本地人口高达77. 4%。

在收入与消费方面,此次调查发现流动人口的月收入已经高于本地人口,但如果我们考虑到每周工作小时数后,流动人口的时薪为22. 73元,还略低于本地人口的25. 01元。同时,从月支出结构上看,流动人口的住房支出是本地人口的5. 41倍,赡养老人支出是本地人口的1. 32倍,而在食品和学习教育支出上,流动人口仅分别是本地人口的0. 76和0. 87,即生活质量和人力资本提升上,流动人口的消费支出不及本地人口。

在保障与福利方面,流动人口的各项保险指标都显著低于本地居民,其中城镇居民医疗保险、住房公积金、生育保险位列差距最大的前三项。在医疗费用是否可以报销上,流动人口无法报销的比重是本地人口的32. 37倍,流动人口中有61. 5%的人医疗费用无处报销,但本地人口仅仅为1. 9%。

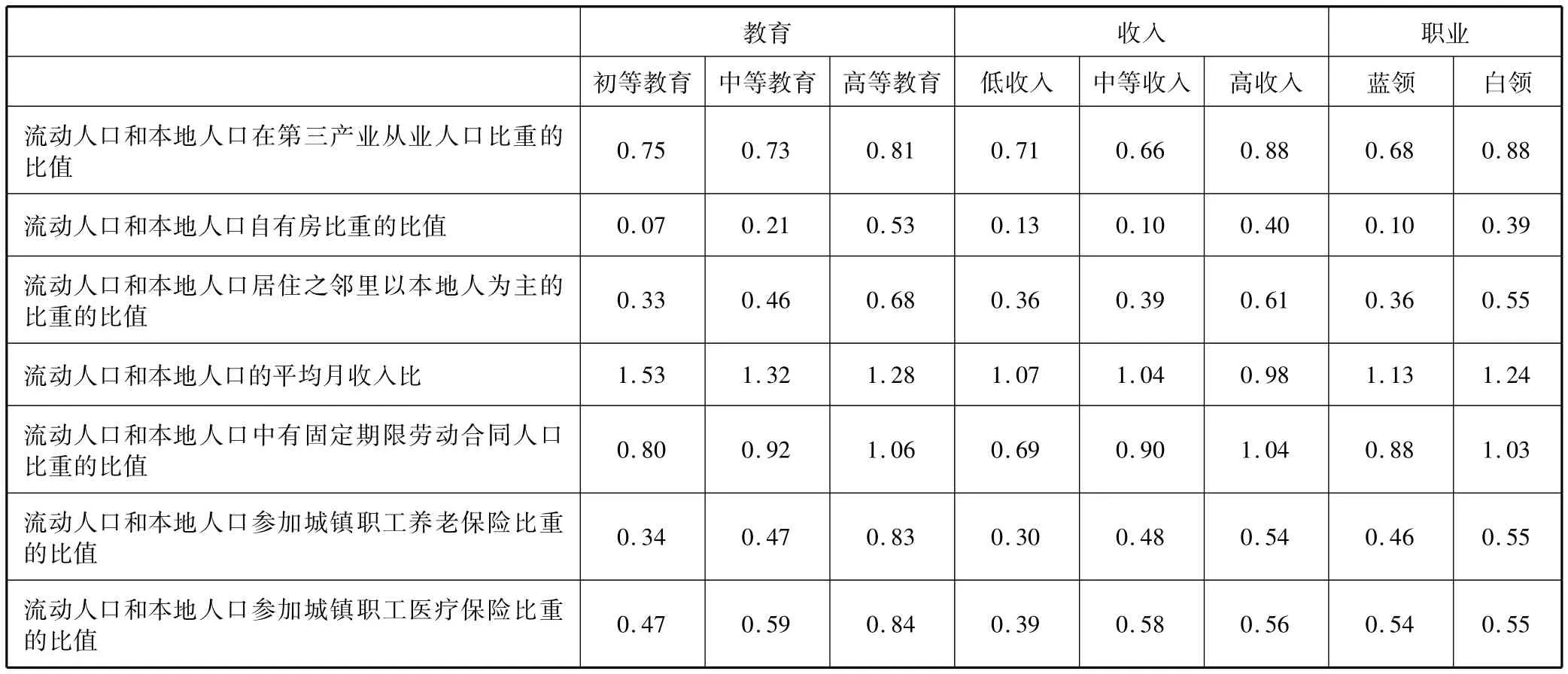

(二)不同群体的流动人口和本地人口的生活待遇和社会福利差异

研究表明,随着社会阶层提升,无论流动人口还是本地人口,其经济收入、社会福利都会提高。在流动人口内部,受教育程度越高、收入越高以及职业更体面的人群,他们的第三产业从业比重更高。随着自有住房比重的提高,同本地居民混合居住的概率更高,社会保障水平亦随之提高;而且,随着教育程度提高、收入提高和职业地位的提升,本地人口和流动人口生活待遇和社会福利的差异在缩小。也就是说,在教育程度、收入和职业地位更低的社会群体,流动人口的生活待遇和社会福利显著低于本地人口;而在较高的社会阶层中,流动人口的生活待遇和社会福利与本地人口基本相当,甚至还高于本地人口(参见表2)。

表2 不同教育、收入和职业分组群体的流动人口和本地人口的生活待遇和社会福利差别

四、流动人口和本地人口相互之间的社会态度

从流动人口和本地人口的相互关系角度考察流动人口的社会融合,可用流动人口是否感受到本地人口的社会歧视,以及本地人口对流动人口是否有着正面评价来判断。我们构建了流动人口被歧视指数和本地人口社会认可度指数。通过这两个指数,我们可以测量流动人口和本地人口相互之间的社会态度。

流动人口被歧视的指数是通过“您觉得自己或家人与本地人相处得好不好?”、“我感觉本地人不愿与我做邻居”、“我感觉本地人不喜欢/看不起外地人”三个问题,把它们折合成0到1的量表,通过求和平均值来衡量流动人口感受到的被歧视强度。本地人口对流动人口的社会认可度指数选取“您如何看待流动人口对本地的影响?”,将本地人口与流动人口集聚对城市经济发展、社会治安、公共交通、居住环境、社区卫生和其他公共资源等6个问题的评价,汇总平均为0~1量表加以衡量。

在经济发展方面,80%以上的城市市民认可流动人口对本地经济发展的贡献。但就社会治安、公共交通、居住环境和社区卫生等方面,大部分本地人口对流动人口持否定态度,认为流动人口对本地发展造成了负面影响。

通过多元线性回归模型分析,我们归纳了影响流动人口和本地人口相互之间社会态度的主要因素(见表3)。具体如下:

(1)相对于蓝领职业,白领职业的流动人口对社会歧视的感受更低。在控制了人口变量、家庭与社区变量后,职业地位的提升对降低社会排斥感具有显著性。同时,居住时间越长的流动人口越不易感受到社会歧视;相对于租赁住房,流动人口的稳定居住会降低社会歧视的感受;相对于居住在外来人口为主的社区,流动人口和本地人口的混合居住会降低他们的社会歧视感受。

(2)收入越高的本地人口对流动人口具有更正面的社会评价。在控制了相关人口、家庭和社区变量以后,已婚或二代移民的本地人口对流动人口更加具有认可度。居住在城镇社区、单位社区和新商品社区的本地人口比居住在农村社区的本地人口对流动人口的社会认可度更高。

表3 流动人口社会歧视感受和本地人口对流动人口社会认可评价的模型分析

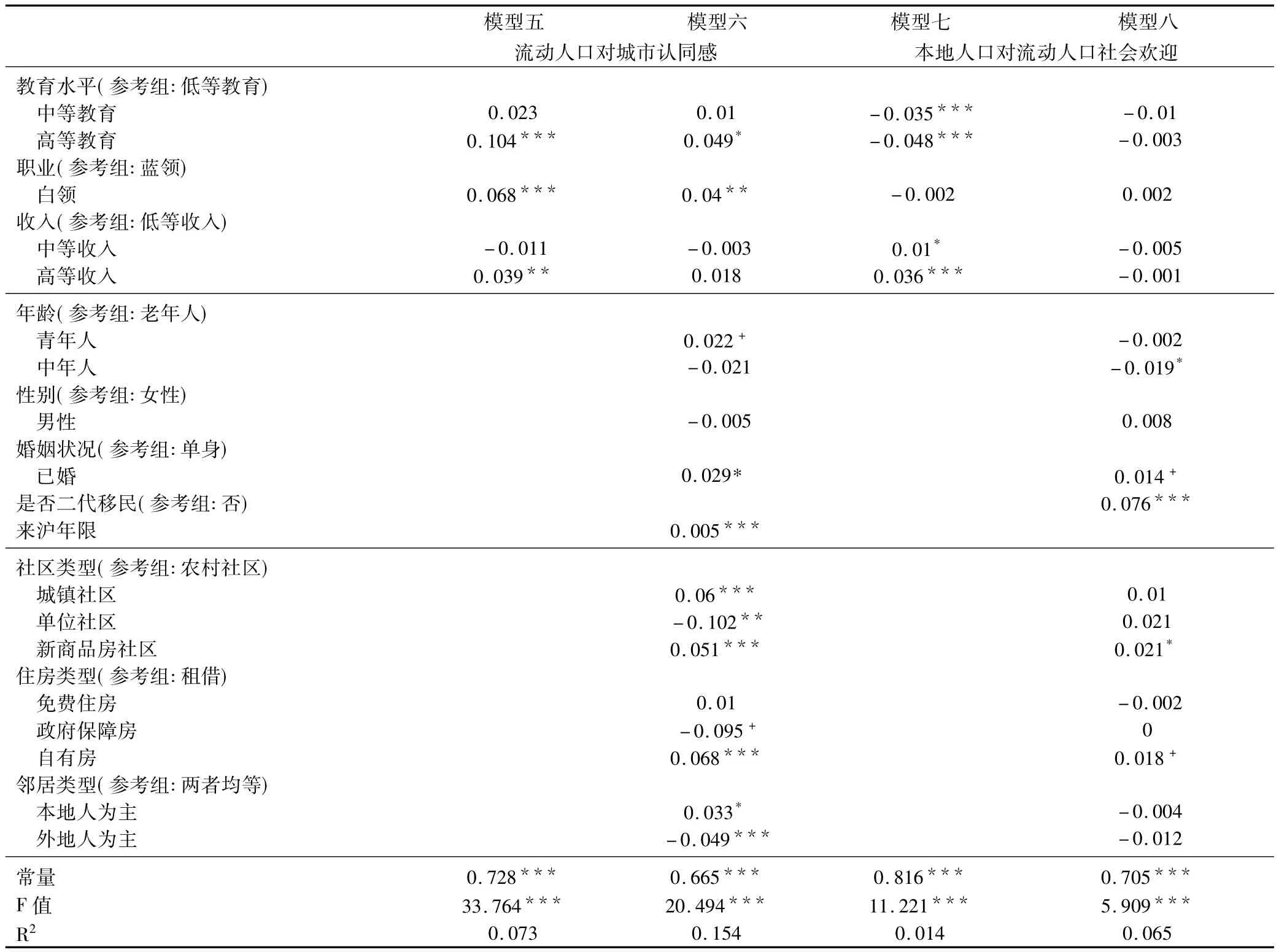

五、流动人口和本地人口相互之间的社会认同

构建流动人口的社会认同指数,选取“是否打算在本地长期居住”、“是否愿意将户口迁入”、“我愿意与本地人做邻居”、“我愿意与我周围的本地人交朋友”、“我愿意融入社区/单位成为其中的一员”、“我对目前居住的城市有归属感”、“我愿意自己或亲人与本地人通婚”等若干变量,来衡量流动人口对所在城市的社会认同感。同时,我们构建本地人口的社会欢迎指数来表明本地人口对流动人口的认同感,选取“我愿意与外地人做邻居”、“我愿意与外地人交朋友”、“我愿意自己或亲人与外地人通婚”、“我愿意接受外地人成为我们中的一员”四个指标,取平均值。表4显示了流动人口和本地人口相互社会认同的主要因素。我们可以发现:

一方面,教育程度越高、职业地位越体面和收入越高,越有利于提高流动人口的社会认同感。

在控制了年龄和其他社区变量以后,教育和职业地位的白领化仍然有利于流动人口强化对本地城市的社会认同。也可以发现,流动人口中的青年人口具有更强的社会认同,流动人口中的已婚人口对于城市社会认同更高。流动人口在城市居住时间越长,对于城市的社会认同就越强。生活社区对流动人口形成社会认同感至关重要,流动人口居住在城镇和新商品房社区中、拥有自己的自有住房会提高他们的城市认同。特别是流动人口混合居住在本地人口社区,会提高他们的社会认同。而流动人口生活在以外来人口为主的社区中实际上会妨碍他们的社会认同。

表4 流动人口与本地人口相互间的社会认同

另一方面,本地人口的受教育程度越高,越会增加对流动人口的社会欢迎,收入水平更高的本地人口对流动人口具有更加欢迎和开放的态度。

在控制了其他因素以后,本地人口的社会阶层对于流动人口的社会欢迎的影响并不显著。同时,本地人口中的中年群体对于流动人口的社会欢迎相对更低,本地人口中的已婚人士对于流动人口的社会欢迎会提高,特别是本地人口的二代移民对于流动人口更加具有接纳和欢迎的态度。

对于城市本地居民来说,我们发现,新商品房社区中的居民、拥有自己自有住房的本地居民也对流动人口具有开放的欢迎态度。

六、结语

移民群体进入城市的社会融合过程,是流动人口和本地人口之间关系的不断调整和重新建构新的社会网络关系的过程。对流动人口来说,社会融合表现为流动人口逐步市民化、生活待遇和福利水平逐步提高,表现为他们对所在城市归属感的增强、形成和强化对城市的社会认同,表现为他们对自身在城市发展的长期安排和长期努力。社会融合也包括本地人口对流动人口的制度性接纳,对于流动人口对城市的贡献应具有积极的社会评价,增强对流动人口的欢迎和包容。流动人口逐步融入城市和本地人口开放性接纳的同步发展才是流动人口社会融合的全貌。反之,相互利益冲突和排斥则意味着社会分化和社会整合的失败。在融入和接纳的相互影响过程中,促进本地人口和外来人口的相互沟通、相互交往、相互影响和相互感知,形成具有崭新意义的城市居民和城市建设者,从而在城市中创造出新的社会结构、经济机遇,塑造新的城市形象和未来面貌。

本文的研究从流动人口和本地人口的关系角度思考影响流动人口社会融合的因素,从而得出一些基本结论:

第一,流动人口在城市中与本地人口存在的差异性和排斥性是客观存在的。城市流动人口的生活待遇和社会福利在多数福利性制度指标上是显著低于本地居民的,包括社会保障、劳动合同、政府提供的就业培训和就业扶助、住房供给、本地的社会网络、社会参与和选举等。在一些福利制度上,流动人口甚至还处于完全被排斥的境地,说明制度排斥仍然是影响流动人口社会融合的重要制约因素。在相当程度上,流动人口仍然感受到本地居民的社会歧视。本地人口除了对于流动人口对城市经济贡献有较为正面的评价外,在社会治安、交通、教育卫生等公共服务使用等其他方面,对流动人口则更主要是一种负面的评价,认为流动人口是造成包括拥挤、环境等“城市病”的重要原因。流动人口具有较强的在城市长期居留的预期,对于城市有较强的归属感和社会认同,而本地居民对移民的社会欢迎还显得相对滞后。

第二,研究发现,影响流动人口融入城市的福利待遇、减少歧视和增进社会认同的因素不仅仅包括已经被广泛讨论的户籍制度、进入城市的时间、社会资本等等,我们还可以看到,流动人口在城市工作的日益稳定和向上流动、收入水平的提高、教育的提高等中产阶级化的发展过程,本身支持了流动人口融入城市的能力和程度。更高社会阶层的流动人口和本地人口的社会福利和生活待遇的差别性更小。同样,随着教育程度、职业地位提高和收入水平提高,流动人口感受的社会歧视更小,对城市的社会认同和归属感由此得到提高。流动人口居住在商品房社区、自有住房比重的增加、参与公共事务,以及流动人口和本地人口居住模式的混合,都会有利于流动人口减少社会排斥感,增加对所在社区的社会认同。

此外,城市本地人口对流动人口的社会接纳,也是差别化的和渐进性的。相对于低收入、低教育程度的本地居民,高收入的社会阶层、较高教育程度的本地人口对于流动人口有更强的接纳性和积极评价,对城市流动人口有更高的接受度和欣赏度。相对于贫困社区中本地人口对于外来移民的敌对态度,在一些更加中产阶级化的新兴商品房社区,由于市场机制所提供的开放性,使得本地人口和外来人口有着更加平等、包容的社会态度。

移民过程中的“土客”矛盾和“土客”冲突是城镇化进程中的常态。这种冲突往往被描绘为流动人口侵占了本地居民的利益,以及流动人口对有限的社会资源进行争夺而带来的冲突。实际上,在城镇化进程中本地人口和流动人口的相互冲突,并不完全是“土客”之间的利益冲突、利益分配或者利益交换的问题,而更多的是城市本身发展性不足的问题。

流动人口在教育培训、职业提升、收入提高和发展机会不足,使得流动人口难以有效融入城市;同样,城市居民本身的教育和发展机会不足,则增加他们对自身利益的垄断意识,以及增加他们对移民群体的排斥和挤压,限制了他们对流动人口的接纳性。当城市缺乏发展性时,就会加大流动人口融入城市的困难,强化对流动人口接纳的排斥性,并带来利益分化和利益冲突,逐步撕裂城市社会,会给城镇化发展带来不利的影响。

基于这样的理解,我们认为,“土客”矛盾不是必然的,城镇化进程中创造的充分发展性和开放性,本身就有利于解决城镇化进程中的利益矛盾和冲突。

因此,实现流动人口社会融合的根本途径,并不是简单地通过人口调控,或者通过控制对流动人口和本地人口之间的服务分配和利益分配来加以解决。只有在一个更加增强的流动性、更加充分的发展性和中产阶级社会的日益形成中,在一个更加开放性和发展性的公共政策框架下,流动人口的融入和本地人口对流动人口的接纳才更有可能。只有当城市中本地人口和移民群体通过教育水平提高、就业机会增加、收入提高,以及发展机会的提供来实现普遍的社会阶层向上流动,实现本地人口和外来人口社会阶层的平衡性和相互渗透,才能推动移民的融入和城市居民对移民的接纳。在这种发展性社会政策所推动的“土客”合流的社会融合的机制下,才能增强城镇化进程中的社会融合,一个更加整合的移民社会才能实现。

移民和城市社会融合的本质问题,不是本地人口和外地人口的利益关系问题,而是城市如何能够提供更好的以发展性为核心的公共政策,使得移民和本地人口的教育机会得到提高、发展机会得到创造,这才是城镇化进程中实现社会融合、建设和谐发展的移民城市的根本道路。

[责任编辑吕晓刚]

Restructuring Migrants-Locals Relations: The Road for Improving Migrants' Social Integration in Urban China

REN Yuan CHEN Dan XU Yang

(School of Social Development and Public Policy,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Abstract:The authors analyze migrants' social integrations with perspectives on migrants-locals relations,and suggest social integration means decreasing gap of economic income and social well-being between migrants and locals,decreasing social discrimination to migrants and increasing positive judgment for migrants' contribution to urban development,and promoting migrants' identity to the city and local people's acceptance for migrants' urban identity.The authors draw the conclusion that higher education,higher income and promoting the occupation status will be helpful for migrants and for local people's social integration,and suggest a development-oriented social policy in urban China.

Key words:migrants-local relation; temporary migrant; social integration; guanxi; development-oriented social policy

[作者简介]任远,复旦大学社会发展与公共政策学院教授,博士生导师。陈丹,复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生。徐杨,复旦大学社会发展与公共政策学院硕士研究生。