高罗佩《琴道》与中国士文化

2016-05-10上海师范大学人文与传播学院上海200234

施 晔(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

高罗佩《琴道》与中国士文化

施晔

(上海师范大学人文与传播学院,上海200234)

【摘要】高罗佩对汉学的兴趣源于其对中国士文化的痴迷,琴棋书画为士人雅事及技艺,高氏选择四艺之首的琴,习琴既而研琴,并最终完成系统阐述中国琴文化的集大成之作《琴道》。《琴道》一书立足于中国士文化,不仅纵向考察琴、士结盟的悠久历史,而且对士人投注于琴道中的宗教哲学观作横向比照,并以“他者”的视角审视琴雅的美学意象、琴道的文学生发及琴德的艺术彰显。作为第一部系统研究中国琴学的力作,其学术性及开拓性向为西方学界所公认。更重要的是,该书以文化史研究为基本框架,从文献入手,以士人与研究主体间的关系为考察重心的方法,不仅成为高氏一以贯之的研究模式,也是可供后代学者借镜的重要范本。高氏一生最大的期望便是成为一位中国士人,琴艺的切磋、琴学的研究成为其养成和平诚朴、淳厚端方的士人品格的重要环节。

【关键词】高罗佩《琴道》士文化

◎本文为国家社科基金项目“荷兰汉学家高罗佩研究”(项目批准号:14FZW041)、上海师范大学比较文学与世界文学重点学科、上海高校高峰学科专项项目的阶段性成果。

《琴道》是高罗佩①高罗佩(Robert van Gulik,1910~1967),荷兰著名汉学家。以英文撰写的研究中国古琴的力作,也是第一部向西方世界系统介绍中国琴文化的学术专著。该书书稿首刊于1938年东京上智大学(Sophia University)学术期刊《日本文化志丛》(Monumenta Nipponica),1940年出版于东京,1969年修订再版。全书凡七章,分别从中国古代音乐理论、琴学研究、曲调意义、象征与关联等角度入手系统阐述中国琴学。《琴道》一书汇聚了高氏作为一位学者及琴人对中国古琴的多年研究心得,旁征博引,包罗万象,以一个西方人的视角,横跨历史、音乐、哲学、文学、美学、考古、传播学等领域,探讨琴这一古老乐器在中国雅文化中的独特地位及作用,在阐释琴道的同时着力观照中国士文化,亦即士人的处世哲学、才情修养、审美趣味及生活方式等,两者相辅相成,互为映带,彰显出作者敏锐的学术洞察力和纯熟的文献掌控力。尽管《琴道》为高氏早期的汉学研究著作,然该书的学术性、开拓性及经典性,相较于其著名的有关中国古代性文化及猿文化的著述亦不遑多让。

一、追溯源远流长的琴、士之盟

高罗佩的汉学研究有明确的目的性,即改造自己为一位传统的中国士大夫,因而他选取的研究对象虽然小众,却皆与中国士人的审美情趣、文学创作及日常生活息息相关,古琴即为其中之一。

对于琴与士的密切关系,高罗佩在《琴道》序言中开门见山地指出:

自远古始,琴便是包括官员、诗人、画家及哲人在内的中国士人不可或缺的良伴,直至琴凭借其优雅和极富品味的乐趣逐渐成为士人生活的象征。相较于琴作为传统儒士中庸思想体系的核心象征物,其音乐性反而退居其次了。①R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) preface.本文所有源自英文版《琴道》之引文皆为作者自译。

此话一语中的地点出了琴、士之盟的源远流长。

众所周知,士为中国古代文人之总称,大约出现在西周至春秋战国时期。士在政治上遵循王道,在学术上创造并传承了中国文化,在社会层级上则处于卿大夫与庶民之间。而被称为“圣人之器”的琴产生的时代应早于士,确切年代及创制者已无从考证,自古便有伏羲、神农、炎黄乃至尧舜诸圣造琴说。②郭茂倩:《乐府诗集》卷五七“琴曲歌辞”:“《世本》曰:‘琴,神农所造。’《广雅》曰:‘伏羲造琴,长七尺二寸,而有五弦。’杨雄《琴清英》曰:‘舜弹五弦之琴而天下化。’”北京:中华书局,1979年,第821页。尽管我国考古所见最古老的琴为战国初期曾侯乙(约前475~前433)墓出土之十弦琴,③王子初:《中国音乐考古学》,福州:福建教育出版社,2003年,第237页。但学界一般认为琴的最初创制时代应远早于战国。高罗佩则另辟蹊径,从比对、分析周代青铜礼器和甲骨文上的“琴”、“瑟”二字入手,仔细考辨,大胆推测,认为琴的产生年代晚于打击乐器,约为商代晚期也即公元前1400年左右,并谨慎地说明这一基于字源学的考证仅是一个符合逻辑的假设,是许多可能性中的一种。④R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 11-16.

春秋战国时期,随着士人阶层逐渐摆脱宗法等级制的束缚进而形成一个相对独立的社会群体,琴的地位亦与日俱升,常与君子、士人为伍,自汉至清,琴道的发展大致呈抛物线形,高罗佩为读者简略勾勒了一幅中国琴文化的历史演进图:

自周代至明末,琴学一直处于上升通道。自周朝后半叶始,琴已从合奏乐器更多地变成士人阶层青睐的独奏乐器,常出现在当时的文学作品中,如“窈窕淑女,琴瑟友之”(《关雎》)、“瓠巴鼓琴而鸟舞鱼跃”(《列子·汤问》)等。尽管其时琴瑟经常并出,但高罗佩注意到,“在演奏严肃音乐时,琴似乎比瑟更受器重。很多资料都提到当时著名的琴家,而瑟只偶尔被提及”。⑤R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 8.这些琴家指昭文、瓠巴、师文、师襄及伯牙等。

到了独尊儒术的汉代,琴被人们称为古代圣君的乐器,其地位及独特的象征意义得到了进一步确立,出现了诸如刘向《琴说》、桓谭《琴道》、扬雄《琴清英》、蔡邕《琴操》等著名琴论。魏晋南北朝,随着玄学的兴盛及佛教的传播,琴益于冥想、长生的神秘特质被不断强化。嵇康撰写了著名的《琴赋》,琴材之高古特秀、琴蕴之精微深妙、琴声之和昶清肃,被用优美的诗化语言加以渲染。琴受到儒、道二家的推崇,又与佛教释禅通过入定、彻悟最终达到无挂碍、空明澄澈的境界相符,由此其崇高的地位更显稳固。

隋、唐二朝,尽管俚乐、胡乐兴盛,古琴仍受到文人阶层的特别保护与倡导,著名的雷氏琴便产生于那个时代。宋代文人鼓琴之风盛行,欧阳修、苏轼等名家的咏琴诗文比比皆是,更有朱长文《琴史》概述了古琴发展的历史脉络。

明代以降,中国又处于汉民族王朝统治之下,传统儒家准则强势回归,明朝因而见证了古琴及琴乐发展的全盛期,琴谱大量印行,琴学专著层出不穷,琴道理论融会贯通且更趋系统化。然而至清一代,琴学开始式微,清人对古琴的兴趣日渐低迷,琴道几绝,直至近现代才稍现复兴的趋势,殆与士人阶层共兴衰。⑥R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 54-55.综上来看,高氏对琴史的概述中肯恰切,基本符合历史原貌。

中国古代多有乐器,琴何以独得士人阶层的青眼?对此问题,高罗佩从儒家音乐理论经典《乐记》入手,剖析儒家思想将音乐政治化、功能化,从而强调音乐在治理朝政、端正礼治、教化伦理、纯正民风等方面的作用,进而指出:琴为儒家圣人创制,“通神明之德,合天地之和”,⑦桓谭:《新论·琴道》,蔡仲德注译:《中国音乐美学史资料注译》,北京:人民音乐出版社,2007年,第386页。历史悠久,具有纯正中国血统,且适用于庄严的祭祀大礼,更重要的,它还是一种能诠释儒家中庸之道、音乐理想及文学传统的独奏乐器;⑧R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 42.其次,琴具有颐养性情、祛除淫邪的神奇力量。鼓琴时须屏息凝神,心无旁骛,故琴能除人浮暴粗粝之气,使人宁静平和,返璞归真。琴字本身即蕴含了一个崇高使命,“琴者,禁也,所以禁止淫邪,正人心也”,①班固等:《白虎通》卷一下“礼乐”,北京:中华书局,1985年,第63页。而养心莫善于寡欲,“先王之乐,惟淡以和。淡,故欲心平;和,故躁心释”。②汪绂:《立雪斋琴谱》小引,转引自文化部文学艺术研究院音乐研究所:《中国古代乐论选辑》,北京:人民音乐出版社,1981年,第414页。琴因而成为儒士修身、养性、禁欲之重器;最后,琴契合统治者以音乐归化人心、移风易俗从而大治天下的愿景,所谓“舜为天子,弹五弦之琴,歌南风之诗而天下治”。③《诸子集成·淮南子》“泰族训”,第355页。因而圣明的统治者必定弹琴以咏先王之风,大力倡导琴乐以发扬古代圣君之仁政。

综上可见,高罗佩敏锐洞察到琴、士结缘所具有的历史必然性及政治功利性,在某种意义上,琴被奉为圣器离不开历代统治者的大力倡导和推动。也正是琴、士的结盟,直接促成了琴论的产生、琴曲的创作、琴则的制定、琴道哲学与美学思想的理论化和系统化。

琴论萌芽于先秦史书及诸子散文,至汉已初具雏形,出现了司马迁《乐书》、刘安《泰族训》、刘向《琴说》、桓谭《琴道》等论及琴学要旨的专书;唐宋间琴乐理论继续发展,有薛易简《琴诀》、朱长文《琴史》、成玉磵《琴论》、刘籍《琴议篇》等著作,琴论进一步系统化、专业化;明清时杨表正《弹琴杂说》、李贽《焚书·琴赋》、徐上瀛《溪山琴况》、冷谦《琴声十六法》、蒋文勋《琴学粹言》等将琴论推上巅峰,琴学因而成为专学。尽管不同时代的琴论观点各异、侧重有别,但均出于士人之手。

琴曲亦然,古琴曲谱与士有着千丝万缕的关系。它们有的直接反映士人生活,如《苏武思君》、《山居吟》、《吊屈原》等;有的取材于文学作品,如《猗兰》、《离骚》、《蜀道难》等。更重要的是,很多琴曲倾注了中国古代士人的哲学情怀,如《渔樵问答》“古今兴废有若反掌,青山绿水则固无恙,千载得失是非,尽付之渔樵一话而已”④查阜西:《存见古琴曲谱辑览》,北京:人民音乐出版社,1958年,第499页。的解题,表达了士人对人生祸福无常、世道兴废更迭的忧虑,以及对渔樵(隐士化身)洒脱自在生活的向往。即便展现自然胜景的琴乐,亦多为士人情怀的寄托,如东汉蔡邕曾作《游春》、《渌水》、《幽居》、《坐愁》、《秋思》“五弄”,后人认为这些琴曲寄托了其抑郁情怀,“伯喈所以寓其哀思者,盖在此五曲,特假物以名之耳”。⑤朱长文著,林晨编著:《琴史》,北京:中华书局,2010年,第47页。

为了进一步展现中国古代密切的琴、士关系,高罗佩还将琴书中出现频率较高的二十二则琴人逸事摘录汇编以资佐证。如六一居士欧阳修以琴愈幽忧之疾;赵璧鼓琴,心驱神遇,与五弦合二为一;张仲景为峄山老猿医疾,猿负万年古桐相赠,仲景因斫古猿、万年二琴等。这些故事出处各异,然皆为中国文人以琴寄心、以文抒怀之作。高罗佩遴选这些故事的目的,正是欲以原汁原味的中国文本说明琴、士之盟的源远流长。

二、探讨《琴道》蕴含的士人哲学情怀

诚然,琴以清、和、淡、雅的特质寄寓士人的理想品格与审美情怀,但高罗佩的思考不仅停留于此,“琴道被视为独立的体系,以至于每每在中国文学中读到有关琴的文字,总能发现它关联着一个特殊的思想体系”。⑥R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 35.高罗佩认为,在琴学思想形成并发展的漫长旅程中,琴道博采众长,吸收了不同哲学流派的精华,从而构建起自成一体的独立而又特殊的理论体系。

毋庸置疑,儒学是构成琴道的主流思想。传说儒家圣人创制古琴,意在“心通造化,德协神人,理一身之性情,以理天下人之性情”。⑦徐上瀛:《溪山琴况》,修海林编著:《中国古代音乐史料集》,北京:世界图书出版公司,2000年,第572页。孔子更以“礼乐教化”、“温柔居中”、“乐而不淫、哀而不伤”等理论来传达他对音乐的审美理想,并以此规范士人的道德修养准则。高罗佩从儒家音乐理论经典《乐记》出发,指出儒学对于琴道最重要的影响有二:一为经世致用的功能观,即琴学应服务于政治、礼治,其首要功能为教化;二为重德轻艺的审美观,琴乐之美不在于媚耳娱心,平和、冲淡、深静才是琴乐的最高境界。这种理念被一再强化,琴因而成为养心、治世之圣器。

对于琴的经世致用之功,高罗佩作了进一步阐发。高氏认为中国圣君创制了古琴,并通过历代先贤圣人的努力赋予其止邪淫、正人心的功能,其目的在于帮助儒士实现修身、齐家、治国、平天下的愿景。首先,琴为内圣,也即修身养性之器。早在春秋时期,《左传》就提出了“君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也”的理论。到了汉代,这一理论得到强化,琴被列为八音之首,“八音广博,琴德最优,古者圣贤玩琴以养心”。①《新论·琴道》,《中国音乐美学史资料注译》,第386页。自汉以降,这种观念被士人奉若圭臬,代代相传,直至琴道渐趋低迷的清代,仍有人坚执此道:“鼓琴曲而至神化者,要在于养心。盖心为一身之主,语言举动,悉由所发而应之。心正,则言行亦正;邪,则亦邪,此人学之大端也。”②祝凤喈:《与古斋琴谱补义》“修养鼓琴”,《中国古代音乐史料集》,第653页。古琴因而逐渐被推上“贯众乐之长,统大雅之尊,系政教之盛衰,关人心之邪正”③沈琯:《琴学正声·指法精义说》,转引自于润洋主编:《音乐美学文选》,北京:中央音乐学院出版社,2005年,第492、492页。的神坛,其修身正心之功在儒学中远高于艺术欣赏之用。此外,琴还被视为有助于治国平天下也即“外王”之圣器。中国自古便有舜弹五弦之琴,歌南风之诗而天下治的传说,司马迁在《乐书》中阐释了这一传说的合理性:“夫南风之诗者生长之音也,舜乐好之,乐与天地同意,得万国之欢心,故天下治也。”④沈琯:《琴学正声·指法精义说》,转引自于润洋主编:《音乐美学文选》,北京:中央音乐学院出版社,2005年,第492、492页。他还在《田敬仲完世家》借驺忌子之口,再次重申“琴音调而天下治。夫治国家而弭人民者,无若乎五音者”。⑤司马迁:《史记》卷四六“田敬仲完世家第十六”,北京:中华书局,1959年,第1889页。宋代名臣范仲淹也在《听真上人琴歌》中咏出“将治四海先治琴”之名句。究其根源,正出于历代当权者为政治需要而展开的意识形态方面的不懈倡导与规范。

当琴作为儒家圣乐的正统地位确立后,高罗佩注意到,古琴士人化倾向的增强,使其在祛邪存正、黜俗归雅的同时渐趋“高处不胜寒”的境地,而儒家文化中庸、平和、重德轻艺、重道轻情的审美思想也限制了古琴艺术的发展;“销郑卫之声,复正始之音”⑥白居易:《复乐古器古曲》,《白居易集》,长沙:岳麓书社,1992年,第722页。、“节有度,守有序,无促韵,无繁声,无足以悦耳”⑦《立雪斋琴谱》,转引自《中国古代乐论选辑》,第410页。等理论,厚古薄今,刻意追求希微淡和之古调,排斥奇变悦耳之新声及“烦手淫声”,各个时代的文士均不遗余力地强调琴之正统性、高雅性及纯洁性,琴乐与俗乐之间的差异被不断刻意强化,“归家且觅千斛水,净洗从前筝笛耳”。⑧苏轼:《听杭僧惟贤琴》,《苏轼文集》,北京:中华书局,1986年,第2244页。古琴渐成袪邪存正、黜俗归雅、舍媚还淳的圣器,琴学由此亦不免渐趋教条、僵化。

而在操作层面上,琴价之昂贵、指法之艰深、琴师之稀缺等诸多因素自然隔离了底层之贩夫走卒,再加上由“琴者,禁也”的命题而生发的诸多琴则,严格规定鼓琴之礼仪、场合,并将商、僧、俗、娼、夷诸等人群摒弃于门外,琴之精英化及小众化趋势愈益明显。到清末民初,随着朝代更迭及士人群体的萎缩,难免“人情重今多贱古,古琴有弦人不抚”了。⑨白居易:《白香山诗集·五弦集》,上海:世界书局,1935年,第35页。

尽管琴是由儒家圣哲创制的圣器,且与各代流行的俗文化格格不入,但高罗佩认为琴道并非一个封闭的思想体系,道教及佛教思想对琴道的发展皆产生了重要影响。

高罗佩在《琴道》中文后序中指出:“然众乐琴为之首。古之君子,无间隐显,未尝一日废琴,所以尊生外物养其内也。”⑩点明了顺应自然、以琴养生的道家理念。大音希声,老庄哲学崇尚自然无为、法天贵真之艺术美,对于音乐亦以“淡兮其无味”为最高境界,所谓“但识琴中趣,何劳弦上声”。⑪房玄龄等:《晋书》卷九十四、列传第六十四“陶潜”,北京:中华书局,1974年,第2461页。高罗佩认为老庄之道与孔孟之道的最大差别在于前者为自然天道,而后者为周公创立的礼乐道统;前者强调琴乐之无味无为,后者重视琴道之经世致用。但对琴乐的审美,两者却有共通之处:

琴被认为是通过禁止低级欲望、驱逐邪恶思想以重归天然本真的手段,这种对于人类自然本真天性的笃信,无疑是形成中国哲学思想的基础之一,亦是连接道家及儒家哲学的最重要的纽带。⑫R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 44-45.在他看来,无论是道家的养生还是儒家的养心,其共同之处在于,两者皆以“中和”或“淡和”之音乐规范控制欲望,只是两种哲学所采用的方法截然不同,儒家曰禁,道家曰顺,禁则去欲淫之絃心,顺则养中和之正气。故嵇康在《琴赋》中咏叹目送归鸿、手挥五弦以“导养神气,宣和情志”①Robert van Gulik,His K'ang and His Poetical Essay on the Lute (Tokyo,Sophia University,1941) 71.的魏晋风度,琴成为士人因政治失意而寻求隐逸养生的精神家园。

此外,高罗佩还指出,琴的形制及构造也代表了道家的宇宙观,意在传达一种对永恒事物及宇宙和谐的领悟。琴士凝神调息操缦抚琴的过程实与道家冥想炼气之养生术殊途同归,皆通过摒弃低级欲望来纯化人之天性。经由空灵的琴乐传导弦外之音、音外之意,从而达到琴境、心手、物我、天人合一之境界,琴士的灵魂得以与自然天道完全契合。道教对琴学的影响更可从琴曲见出,宋人毛仲翁谱曲曰“列子御风”,元人毛敏仲谱曲曰“庄子梦蝶”,这些曲子玄远清奇,不牵尘纲。另有《高山流水》、《梅花三弄》等吟咏自然之琴曲,姣妙弘丽、变态无穷,亦为道家“越名教而任自然”的思想张本。由此高氏认为,道家思想不仅为琴道的建构提供了学理支持,也为古琴艺术的进一步发展奉献了丰富的题材及浪漫的风格。

除老庄哲学外,高罗佩并未忽略佛教对琴学的影响。高氏认为琴桌常被称为琴壇,且常择风景优美纯净之地而设,这与大乘密教之“择地”有惊人的相似。琴士鼓琴之前换装、盥手、漱嘴、上香、去除杂念、调匀呼吸等仪式性很强的规则,在高罗佩看来无疑亦是受到密乘的影响;抚琴仪规与僧侣祭祀皆需身心俱净、摒除尘世杂念,方能与自然天真相沟通。②R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 50-51.更不用说历代琴人中颇有“以琴理喻禅”、借琴以明心见性的高僧,如唐代颖师、宋代义海及良玉、明代东皋等,皆为“攻琴如参禅”的著名琴僧。在《琴道》附录《中国琴学在日本的传播》一文中,高罗佩深入浅出地剖析了明末义僧东皋禅师在琴学东传过程中所起的举足轻重的作用,甚至断定其为东传古琴第一人。③对于此说,中日学界尚有争议。高罗佩还以琴曲“释谈”及清代空尘禅师所作《枯木禅琴谱》为例说明佛教对琴道的直接影响,印度佛乐、喇嘛梵呗被收入琴谱,音声清和、庄严肃穆且具异域特色。儒、道、佛三教融会贯通于琴道,给琴学带来了发展的契机和深厚的内蕴,琴因而亦成为高氏摆脱冗务、自遣情怀、远游精神之密友。

三、对琴道中士人审美情趣的体认

从外在到内涵,从形制到音色,高罗佩对中国古琴的所有细节均充满兴趣,因为三尺六寸长的琴身集中体现了中国士人在音乐、文学、书法、绘画等多个领域的审美取向,可谓尺幅见千里。

(一)琴雅的美学意象

高罗佩首先注意到的是琴名、琴铭及琴件之名中的美学象征意义。古人喜用龙、凤命名各琴件,如龙龈、龙池、凤额、凤沼等,“这两种神话动物不仅在琴乐中占据着至高无上的地位,它们与整个中国音乐都有着密切的联系,是祭祀乐器的主要装饰图案”。④R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 103.为何这两种传说中的动物如此受到士人的推崇?尽管中国古时有凤凰合鸣之声启发人类创造十二律,以及龙在天空兴云布雨时的轰鸣声类似庄严隆重的祭祀音乐之类的说法,高罗佩仍倾向于从中国古代民间信仰中寻找解释。他认为龙凤的原型是水神及火鸟,两者均被视为活力与丰饶的赐予者,于是它们便在祭祀及庆典音乐中扮演重要角色。⑤R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 104.这种解释虽然笼统,却一语中的,找到了这一现象的源头:中国历史悠久的龙凤图腾信仰。在古代中国以王权为核心的封建体制下,龙凤更成为帝王后妃的专属象征物。

而林林总总的琴名亦让高氏经历了各种审美体验。如“焦尾”之名尽管直白无华,却与东汉名士琴家蔡邕的一个逸闻有关,⑥“吴人有烧桐以爨者,蔡邕闻其爆声曰,此良材也,因请之,削以为琴,而烧不尽,因名之焦尾。”R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 102.同时它还指称琴面的尾部。而大多数琴名是雅致秀丽的。高罗佩列举了谢庄《雅琴名录》中的部分琴名,认为玲珑玉、春雷、鸣玉等名赞琴声之美,存古、大雅、友圣等名咏圣人之贤,孤桐、寒玉、松雪等名则渲染琴与琴乐之清丽氛围;某些四字琴名如石上清泉、雪夜钟声、碧天凤鸣等,更是描绘出别样的风景,给人以纯净、空灵、优雅的美学享受。①R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 104-105.而这些琴名一般通过琴铭流传后世,故高罗佩对琴铭投以更多的关注,曾发表《琴铭研究》②Dr.R.H.van Gulik,Inscriptions on Old Chinese Musical Instruments,reprinted from the Dec.Issue of Shoen,a Japanese monthly devoted to calligraphy and paleography.原文以日本书写。作专门论述。“当琴家偶获一琴,或喜其音色,或悦其色泽、形状等,遂为其命名并以优美的文字镌刻于琴背(通常于龙池上方)。自此便常念及于此,因为名字蕴含着其人格特征及个人爱好。”③R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 104.琴铭包括琴名、印章、诗文名句、斫制者或收藏者信息等内容。高罗佩列举了几张古琴的琴铭,如杨宗稷藏明潞王④朱常淓(1607~1646),明穆宗之孙,神宗之侄,潞简王朱翊镠第三子,万历四十六年(1618)袭封潞王。在绘画、音律、书法方面皆有造诣,精于制琴,世称“潞琴”。所制之琴,琴名“太古遗音”刻于龙池上方,龙池两侧则刻有诗句“玄微兮其音清,精粹兮其音正”,龙池与凤沼之间刻有斫琴者信息“衡藩和斋佳制”。相较于高氏《古董琴考》一文所考证的唐代古琴(现藏于日本奈良正仓院)铭文,这仅是相对简单的琴铭。然而,不论丰简,高罗佩认为琴铭不仅体现了琴家的审美习性,还为后代留下了有关制琴者、收藏者、制琴或藏琴年代等丰富的信息,这些信息无疑为琴本身增添了丰厚的人文内涵。

除了古琴本身之美外,高罗佩还将视野扩展至与琴相关的鹤、松、梅、剑众雅,因为它们均为士人钟情的唯美之物。鹤舞姿翩跹,松苍古遒劲,梅清香可人,剑刚直纯洁,在道家哲学中,四物与琴皆有祛邪纳福的纯阳之气,而且常与琴一起出现在诗文小说及其他艺术作品中,如隐士张志和携琴骑鹤飞升的故事,“琴剑空随身万里”、“携琴合向古梅弹”的诗句,以及数不清的包含琴、鹤、松、梅、剑意象的画作,为琴道增添了无限超凡纯美之逸趣。

(二)琴道的文学生发

琴道是由文人创建和发展的,因而无论从传承还是审美的角度,对琴道的阐释均离不开文学的支撑。高罗佩深谙于此,不仅从儒家经典《乐记》出发,追溯琴道产生的哲学及伦理源头,还对著名的嵇康《琴赋》进行了翻译、注释和研究。更难能可贵的是,高氏还爬梳浩如烟海的文学作品中有关琴的诗、文、小说,以观察这些作品所彰显的颇具知性、人格之美的琴道。

琴曲是琴道的一个重要组成部分,同时也是士人理想及生活的写照。高罗佩认为95%的琴曲离不开“神秘之旅”、“半历史性”、“文学经典”、“大自然”及“文人生活”这五大主题。前两种以音乐展现士人在出世或入世之途上的抉择,或借列子御风的神话、渔樵问答的超然吟咏士人的出世情怀,或通过孔子“贤者不逢时”的感慨表达士人内圣外王壮志的受挫;“文学经典”则直接用琴乐阐释文学,琴歌为有歌词之琴曲,适合于自弹自唱,先秦古籍已有“搏拊琴瑟以咏”⑤孙星衍:《尚书今古文注疏》卷二“皋陶谟第二下”,上海:商务印书馆,民国二十五年,第89页。、“弦《诗三百》”⑥毕沅校注:《墨子》“公孟”,上海:上海古籍出版社,1995年,第188页。等记载。而琴歌正是琴乐与文学、丝弦与人声的完美结合。高氏提及的《关雎》、《鹿鸣》、《离骚》、《归去来辞》等文学经典亦成为琴曲经典。“大部分提到琴及琴乐或大致符合琴道的文学名篇,皆成为琴曲题材。”⑦R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 96.通过或和乐或深静的琴声传递士人对世道人生的感悟。而最后一种主题则是用琴曲直接描摹士人的生活。绿绮主人司马相如不仅在《长门赋》中描绘他鼓琴时“援雅琴以变调兮,奏愁思之不可长”⑧朱一清、孙以昭校注:《司马相如集校注》,北京:人民文学出版社,1996年,第87页。的情感体验,还谱《琴歌》“心挑”卓文君,其中便有“凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰”、“何缘交颈为鸳鸯,胡颉颃兮共翱翔”⑨《司马相如集校注》,第93页。等表达爱慕之情的诗句,在文坛及琴坛传唱至今。高氏列举的明代开国元勋、文学家刘基所谱之琴曲《客窗夜话》,也是描写自己功成身退,于篷窗之下忆古怀今、酌酒题诗的隐逸生活。

此外,高罗佩认为琴在中国不仅是乐器,更是一种典型的文学意象,尤以其“清、幽、澹、古、和”等特质成为文人青睐的书写对象。在“琴之关联”一章中,高罗佩调动包括诗词散文、传奇小说、史传文学在内的大量文学资源彰显琴、士之盟,二十二则故事,或表现魏野、戴逵、原宪不媚权势、不慕富贵的孤介,或描述周师经琴撞文侯、犯颜直谏的忠诚,或渲染琴化赤鲤、琴生紫花、琴匿鞠通的灵异,或演绎嵇康夜弹遇鬼、苏轼闻女子夜歌而得琴的奇幻。“这些故事无须评注,它们不言而喻。每一则故事皆以其独特的方式阐释上文所讨论的琴道。”①R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 153.其实,这些故事何止只阐释琴道,它们更是经由琴阐释了高罗佩心目中的士道。

(三)琴德的艺术彰显

“众器之中,琴德最优。”②嵇康:《琴赋》,Robert van Gulik,HIS K'ANG and his Poetical Essay on the Lute(Tokyo,Sophia University,1941) 73.琴作为一种乐器,自有其独特的艺术品格,通过调意、琴曲、音色、琴谱、手势指法等得以彰显,因而琴道离不开艺术的鉴赏及评价。

高罗佩开宗明义,在第一章便将其对琴乐的理解及感受介绍给读者。他首先介绍了琴曲中之“调意”,认为调意不仅是传统琴曲用以表明调式及定弦的小品,还是向听者传递琴曲特殊情感氛围及哲学取向的有效手段,因而对琴曲的研究应始于对保存下来的各种调意的细致揣摩。③R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 85-87.接着,他陈述了琴乐特殊之处:相较于二胡、琵琶、月琴等乐器,“琴乐则不易被欣赏,因为它没有很强的旋律感。琴乐之美不在于连珠贯玉,而在于意境高远,‘以音为画’或能揭示古琴的本质特性”。④R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 1.进而他又将讨论落实到精深细微的音符上,认为琴乐最能引发听者共鸣的是音符,音色对于古琴而言至关重要。不同琴弦,音色迥异;既便同一根弦,中指所奏亦有别于食指之声。仅颤音即不下二十六种,因而多变的指法产生各异的音符,连绵的音符又生成不同的音乐效果,从而营造出种种特殊的心情或氛围,使听众由音色而知曲意,再由曲意领悟作曲者胸中之丘壑。

然而音色又是很难以文字描绘的对象,高罗佩不得不借用明人冷谦《琴声十六法》向西方读者说明古琴音色之最高境界,他潜心体会轻、松、脆、滑、高、洁、清、虚、幽、奇、古、澹、中、和、疾、徐十六字的含义,并感慨说:“中国人倾力描摹并规定各种触弦指法及其产生的效果。他们从美学欣赏的丰富词汇中自由地挑选出很多术语供艺术家及鉴赏家使用。除了特殊的音乐术语如‘轻’或‘松’外,我们还能发现一些颇难翻译的古雅之词,如幽、清、虚等,每个词都传达了特定的氛围或心情。”⑤R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 106.对于这些只能意会、不易言传,对西方人来说如此玄幻的词汇,高罗佩在翻译时颇费了一番心思,甚至呼吁对艺术感兴趣的汉学家将来能编写一部专门的美学批评词典。

此外,高罗佩还讨论了古琴独特的记谱体系,也即减字谱在艺术上的优长及缺陷。古琴自成一体的记谱方式到底产生于何时,学界尚有争论。高罗佩认为至少可追溯到公元一世纪左右。⑥R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 5.减字谱在外行眼里实如天书,高罗佩在初习减字谱时亦觉繁难,然入门后便深感其精微玄妙、表述准确,文字谱难以与其比肩:

这一记录琴乐的系统在操作上看似复杂而又累赘,然而通过定期的训练后,你会发现它与西方乐谱一样方便,琴家甚至在初见新谱时便能轻而易举地弹奏出曲子。⑦R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 138.

高罗佩遴选了54个在琴谱中出现频率最高的减字逐一介绍给读者,并纠正了乔治·苏利耶·莫兰特(George Soulié de Morant,1978~1955)⑧乔治·苏利耶·莫兰特,法国外交官、汉学家。论著《中国音乐》(La Musique en Chine)中诸多解释减字的错误。然而,高罗佩也注意到减字谱缺少真正的音符及韵律标志,并深感由此造成的作品演奏时音律高低缓急的随意性及个体差别。晚清近代琴家以各种方式弥补这些缺陷,高氏认为其中以“九嶷山人”杨宗稷的进化版减字系统较为完备。

除结合记写指位与左右手演奏技法的减字谱外,古人还发明了手势指法图。古琴的指法亦称谱字,由减字及“手势”构成。高罗佩对用于解释“手势”的组图极感兴趣,他考察了明代《文会堂琴谱》、《三才图会》及《阳春堂琴谱后》,认为“古琴谱上常有较多以无以伦比的素描技巧绘制的精致图片,每幅图配以一短句,用于比喻或象征每一手势的精神实质……传统已固化了指法中每一手势的特殊象征物,如左手大、中、名指绰注生成颤音被图解为‘鸣蜩过枝势’,右食、中指同时拨响三根弦为‘风送轻云势’,①笔者按:指“全扶”指法,应以右手食、中指同两弦上,先连抹再连勾。高罗佩此处说同时弹三根弦疑有误。右食、大指同捻一弦为‘宝雁啣芦势’等等”。②R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 119.高氏认为这些摹形的手势图尽显绘画艺术之美,且配以生动精简的诗词,不仅对减字谱起到了极大的辅助作用,而且能更好地帮助学琴者理解琴曲的意境,掌握操缦之技巧。

四、《琴道》之欠缺

《琴道》为学界系统讨论中国古琴文化的开山之作,其在东西方琴学乃至音乐研究史上的地位众所周知。然而,由于文化背景的差异及作者所见文献资料的局限,《琴道》仍有一些值得商榷或可供补阙之处。

(一)琴之英译名。关于古琴的译名,高罗佩坚持用“lute”一词,然而在外形及构造上,古琴更接近于18世纪流行于西欧的弦乐器齐特拉琴(cither 或zither),而非酷似中国琵琶的鲁特琴(lute)。那么高罗佩为何偏偏选择“lute”作为古琴的英译名呢?对此,高氏在《琴道》前言中解释了选择此词的缘由:

在选择相似意思的西语表达某种东方乐器时,有人注重外观,有人则在意文化内涵。前者认为cither一词较适合翻译古琴这一乐器。但因琴在中国文化中的特殊地位,我更乐意采用后者的译法,也即遴选一个在古代西方被诗人们美化、雅化并不断吟唱的词。因而我将琴译为lute,而将cither留给诸如瑟、筝等在构造等方面更接近西方齐特拉琴的乐器。③R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011).同注1,第viii~ix页。

鲁特琴是中世纪及文艺复兴时期的乐器之王,广泛用于宫廷演奏并且风靡于欧洲民间的一种曲颈拨弦乐器,音色圆润、通透、清雅,象征着和谐及天堂之美,在文艺复兴时期具有独特地位。正是看重古琴及鲁特琴所共同拥有的丰富象征意义及文化内涵,高罗佩才有此“因义害辞”之举。其后,高罗佩与库尔特·萨克斯(Curt Sachs)④库尔特·萨克斯(Curt Sachs,1881~1959),德裔美籍音乐家。博士在此问题上有过交流,后者认为将古琴译为“lute”并不恰当,曾写信建议高罗佩改为“psaltery”(古代弦乐器)。⑤R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) ix.尽管高氏也认同库尔特·萨克斯关于将琴译为lute会给西方读者造成有关古琴外形及结构上的错误印象的观点,毕竟lute更形似中国的琵琶,但他依然坚持:“一种乐器所奏音乐的精神及其在本土文化中的地位是与其形状、构造同样关键的因素,这一点对中国古琴来说尤其重要,因为它在古今中国士人的生活中占据着独特的位置。选择lute来翻译琴,正是为了向普通读者传递这种乐器及其音乐的文化特殊性,lute一词在西方也与诗歌及高雅享受密切相关,这与琴的文化氛围完全契合……因而我宁愿将琴译为lute,赋予其更多超越外在形制的内在意义。”⑥R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) ix.“琴声虽可状,琴意谁可听”,⑦欧阳修:《江上张琴》,The Lore of the Chinese Lute,preface.高罗佩意欲展现古琴阴阳合意、悠然千古、造化一心的精神品质,实与古代琴士清介孤高、不媚时议的气质暗合。

对于高罗佩有关古琴英译名的坚持,西方学界一直有不同的声音,一些学者在《琴道》书评中列举该书论述中的缺陷时,首列译名之误:“正如诸多学人包括库尔特·萨克斯所云,琴是zither而非lute。现在已无必要再卷入这场著名的乃至使其书名比书本身更为人知的争辩了。”⑧Chou Wen-chung,“Book Review,”The Musical Quarterly 60.2 (1974) : 302.但亦有学者对高氏此举表示理解:“基于古琴在文人生活中具有的独一无二的地位,高罗佩选择了鲁特琴这个词作为它的译名。鲁特琴在自中世纪以来的欧洲一直与高雅音乐和诗歌紧密相连,与古琴在中国的情形完全相同。单就音色而论,两者间亦有相似之处。”①林西莉著,许岚、熊彪译:《古琴》,北京:生活·读者·新知三联书店,2009年,第22、22页。笔者倒是十分赞同瑞典琴人、汉学家林西莉(Cecilia Lindqvist)的观点,②林西莉著,许岚、熊彪译:《古琴》,北京:生活·读者·新知三联书店,2009年,第22、22页。即在难以找到一个形制音色及文化特征均贴合的英文译名时,不如就用琴的拼音“Ch'in”事半功倍。

(二)琴并非高氏所认为的天生的士人乐器、宫廷雅器。琴的崇高文化价值并非天生拥有,而是后代统治者出于政治功利目的不断强化、增值的结果。自诞生之初至先秦两汉,琴是大众乐器,“从留存的文献分析,先秦时古琴已是家弦户诵的乐器,《诗经》、《左传》、《韩非子》、《战国策》、《史记》的有关记载显示了古琴是在民间、宫廷各阶层中流传。当时众多琴人的身份并不固定,有天子、王侯、贵族、隐士、仙人、后妃、奴隶、民间艺人、文人、家庭妇女等。他们或活动、服务于宫廷,或生活在民间,或隐居在深山,但都有高超的琴艺。”③苗建华:《琴与士同在——对古琴历史命运的考察》,《音乐研究》2003年第2期。苗建华认为自孔子以后,由于士人阶层的诞生,琴人中士的比例不断增加,但并未影响到琴在宫廷及民间的流行。这种状况一直延续到两汉,桓宽《盐铁论》“通有第三”记载,荆、扬“虽白屋草庐,歌讴鼓琴,日给月单,朝歌暮戚”。④马非百注释:《盐铁论简注》,北京:中华书局,1984年,第21页。然而琴的地位在不断提升,《风俗通义》等书已强调了琴为八音之首的独特地位。魏晋南北朝以后,琴才逐步脱离下层民众,成为士的专用雅器。⑤苗建华:《琴与士同在——对古琴历史命运的考察》,《音乐研究》2003年第2期。然而,高罗佩在《琴道》中忽略了这一史实,甚至武断地下结论云:“琴从来就不是大众乐器,理论及操作两方面的因素均制约了其成为通俗乐器。”⑥R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 16.这一论断简单粗疏且缺乏说服力,同时也阻碍了高罗佩对琴从大众乐器转化为士人专属乐器的流变过程作深入细致的考察。

此外,古琴作为民间乐器在先秦时期的地位亦并非高氏所说的那么神圣和显赫,“三《颂》中祭神乐器无琴瑟,《风》、《雅》中虽见琴瑟的使用,而是用于燕乐男女之私,足见这类乐器传统不古,没有资格供奉宗庙鬼神,也就如一直到今天二胡、琵琶都还不能进文庙的一样”。⑦郭沫若:《十批判书》“后记”,北京:中国华侨出版社,2007年,第358页。此处郭沫若认为琴瑟自外国传来的观点并不一定能成立。高罗佩自己也承认有关琴的最早记载出现在《诗经》的“关雎”、“鹿鸣”及“常棣”中,⑧R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 7.皆属“风”、“雅”之目而未入“颂”。但他仍旧坚持,“从远古开始,琴就具备两种迥异的功能。首先,它是乐队的一个部分,在太庙祭祀或其他庄严的场合演奏,也会在宴会上招待宾客;其次,琴可用作琴人自娱的独奏乐器,在任何他喜欢的时候弹奏”。⑨R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 2.因而,对于古琴及其在远古文化中的地位,高罗佩似有拔高、放大之嫌。

正因为过高估计了琴的精英化及士人化,高氏亦忽视了琴学发展过程中所受的俗乐的影响和渗透。尽管琴道的发展一贯坚持“崇雅斥郑”,历代文人亦竭尽所能维护琴“雅乐”的正统地位,但俗乐对琴学的影响和渗透从未停止过。在理论上,明代李贽公然提出“琴者心也,琴者吟也,所以吟其心也”⑩李贽:《焚书续焚书》卷五“琴赋”,北京:中华书局,1975年,第204页。的理论,立场鲜明地站到儒家“琴者,禁也”的对立面,提倡琴为抒发性情、自吟其心之器;在实践上,汉代蔡邕“下逮谣俗”创作了《蔡氏五弄》,源于西曲歌、吴声歌的《乌夜啼》、《懊侬歌》、《捣衣》皆成古琴名曲。唐宋以降,《欸乃》、《大胡笳》、《小胡笳》、《阳关三叠》等传世名曲也皆吸收了各地民乐乃至胡乐的精华。因此雅与俗的区分并非固若金汤、一成不变,而是相对的、流动的。对此,高罗佩也未作出客观、公正的阐释和评价。

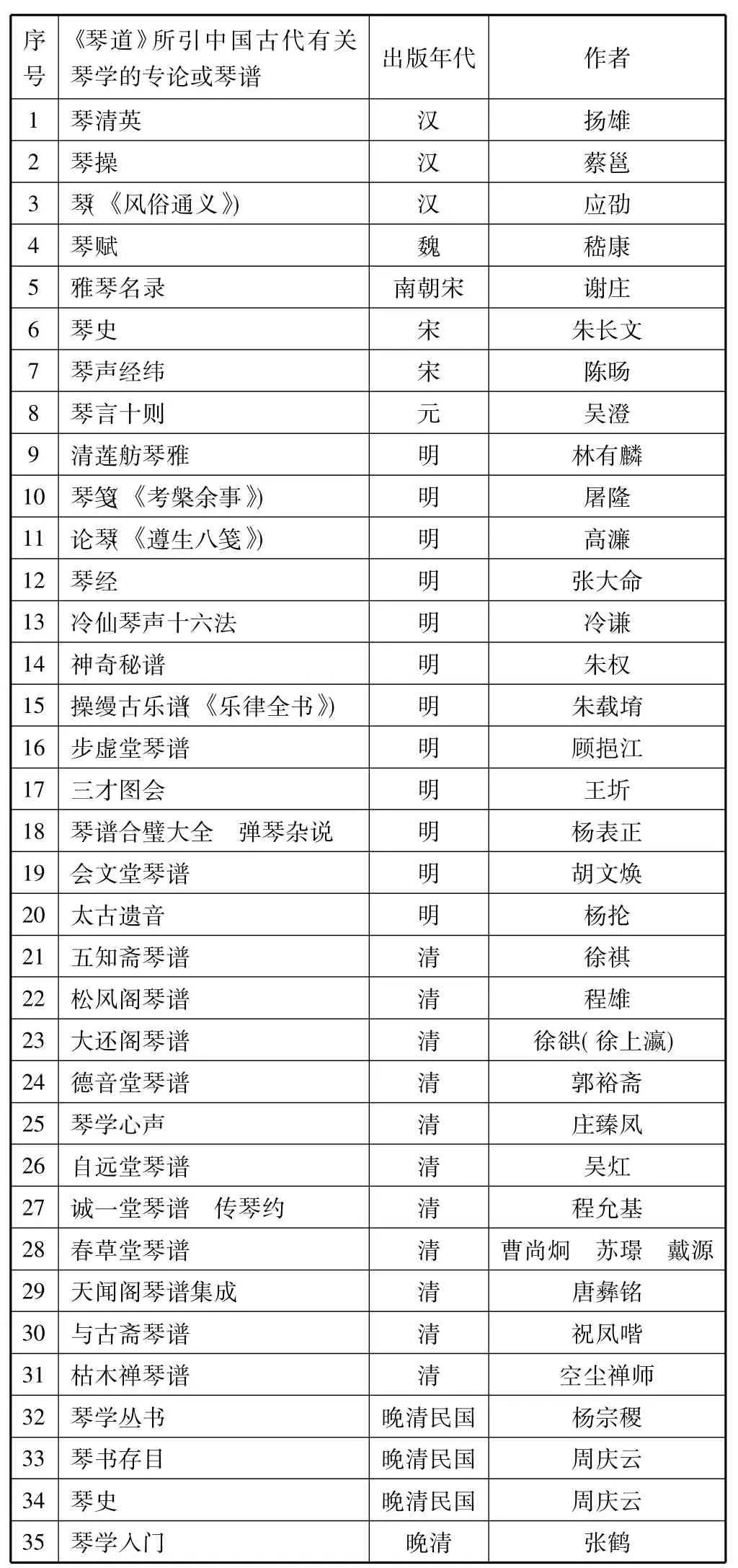

(三)资料搜集的局限性及由此引发的判断失误。高罗佩的《琴道》及其他琴学论文主要是在日本写作、出版的,故相关资料的搜集有一定的局限性,出现了特别倚重明清两代、尤其是清代琴谱及琴学专论的现象。笔者将高氏所列举、引用的历代琴学资料列表如下:

序号《琴道》所引中国古代有关琴学的专论或琴谱出版年代 作者1琴清英 汉 扬雄2琴操 汉 蔡邕3 琴(《风俗通义》)汉应劭4琴赋 魏 嵇康5雅琴名录 南朝宋 谢庄6琴史 宋 朱长文7琴声经纬 宋 陈旸8琴言十则 元 吴澄9清莲舫琴雅 明 林有麟10琴笺(《考槃余事》)明屠隆11论琴(《遵生八笺》)明高濂12琴经 明 张大命13冷仙琴声十六法 明 冷谦14神奇秘谱 明 朱权15操缦古乐谱(《乐律全书》)明朱载堉16步虚堂琴谱 明 顾挹江17三才图会 明 王圻18琴谱合璧大全 弹琴杂说 明 杨表正19会文堂琴谱 明 胡文焕20太古遗音 明 杨抡21五知斋琴谱 清 徐祺22松风阁琴谱 清 程雄23大还阁琴谱 清 徐谼(徐上瀛) 24德音堂琴谱 清 郭裕斋25琴学心声 清 庄臻凤26自远堂琴谱 清 吴灴27诚一堂琴谱 传琴约 清 程允基28春草堂琴谱 清 曹尚炯 苏璟 戴源29天闻阁琴谱集成 清 唐彝铭30与古斋琴谱 清 祝凤喈31枯木禅琴谱 清 空尘禅师32琴学丛书 晚清民国 杨宗稷33琴书存目 晚清民国 周庆云34琴史 晚清民国 周庆云35琴学入门 晚清 张鹤

由此可见,清代琴学著作或琴谱几占其所引资料的一半,这与高罗佩关于琴道在清代式微的理论形成矛盾。清代琴人仅见于记载者逾千人,印行琴谱之数量亦超明代一倍以上,且涌现了韩昌、庄臻凤、程雄、蒋兴俦(即东皋禅师)、徐常遇等著名琴家和《水仙操》、《鸥鹭忘机》、《龙翔操》、《梧叶舞秋风》等名曲,琴学理论在清代也达到了一个新水平,出现了庄臻凤《琴学心声》、戴源《鼓琴八则》、蒋文勋《琴学粹言》等琴论专文或专著,无论在演奏、创作还是琴学理论方面对琴道的进一步完善皆有很大的贡献。①本段内容参考许健:《琴史初编》第八章,北京:人民音乐出版社,2011年。但由于崇明贬清的固有观念,高罗佩在论述中舍弃了这一重要时段而直接跃至近现代,然而又出现资料绕不开而倚重清代的悖论。对琴学史、琴道论述的完整性来说,这无疑是个巨大缺憾。

此外,高罗佩还遗漏了一些重要的琴学著作。如北宋成玉磵《琴论》和元代陈敏子《琴律发微》,前者要言不烦地从艺术的角度论述古琴技法、风格及琴家之修养、境界;后者分析辨调、制曲等方面的问题,对琴乐作曲方法的论述深微、精到、全面。但这两种在琴学发展史上有较高地位的专论均未见于高氏之《琴道》,或是因为稀见之故。即便较常见的明清琴学史料,高罗佩也远未做到他所说的“详尽”(exhaustive list)。②R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) viii.1961年出版的由中国音乐学院中国音乐研究所编撰的《中国古代音乐书目》中,仅1840年之前尚存见的古琴书目就有近200种,“其中相当大一部分在20世纪30年代后期仍为私人收藏,但对于生活在中日敌对时期的东京的高罗佩来说,获取这些资料的难度可想而知。因而高罗佩用于研究的琴学资料是有限的。很显然,他并未受益于一些著名的琴书如明黄龙山《发明琴谱》、汪芝《西麓堂琴统》、杨嘉森《琴谱正传》等。”③Chou Wen-chung,“Reviews of Books: The Lore of the Chinese Lute: An Essay in the Ideology of the Ch'in by Robert Hans van Gulik,”The Musical Quarterly 60. 2(1974) : 303.

正是因为资料的局限,也造成了高氏某些论断的失误。如第五章在讨论指法象征意义时,高罗佩指出描绘指法的“手势图”的出现不会早于明朝,胡文焕《文会堂琴谱》(1596年)是最早的。④R.H.van Gulik,The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology (Bangkok: Orchid Press,2011) 120-121.但据学者考证,这些图最早出现在由朱权增补评校宋人田芝翁的《太古遗音》(1413年)中,此书被收录在1522~1566年间问世的《新刊太音大全》中。几乎同样的图片及文本也出现在由张鲲1539年序的《风宣玄品》中,书中的手势图亦是基于宋代田氏的资料。因而,这些图片的源头至少可追溯至宋代,远早于高罗佩所认为的年代。①“Reviews of Books: The Lore of the Chinese Lute: An Essay in the Ideology of the Ch'in by Robert Hans van Gulik,”The Musical Quarterly 60.2 (1974) : 304.

尽管《琴道》尚有如上所述的欠缺,然而瑕不掩瑜。无论从原创性、开拓性、学术性、系统性等各个角度衡量,《琴道》均是不可多得的杰作。其对中国古琴发展史的全面考察,对琴学理论跨学科的深入剖析,对中国琴文化的精彩阐释,均成为中学西传史及音乐研究史上的典范之作。

[责任编辑罗剑波]

经济增长与社会发展研究

Robert van Gulik's The Lore on the Chinese Lute and Ancient Chinese Scholar Culture

SHI Ye

(Humanities and Communication College,Shanghai Normal University,Shanghai 200234,China)

Abstract:Robert van Gulik's interests on Sinology derived from his infatuation with the ancient Chinese scholar culture.Ch'in (a seven-stringed Chinese lute),Go (weiqi),calligraphy and painting are four elegant skills of the ancient Chinese scholars.Gulik chose the first one Ch'in,learning to play and then studying it.He published his ground-breaking monograph The Lore of the Chinese Lute: An Essay in Ch'in Ideology in 1940,which was the first book that made a deep and systematic study on the ideology of Ch'in.He tried to base his discussion on the Chinese scholar culture,inspecting the alliance history of Ch'in and scholar,elaborating scholar's regional,philosophical,aesthetic and literary ideas on Ch'in.Moreover,Gulik was good at using the cultural history as a framework and making adequate use of the ancient Chinese documents.Besides,he focused on the relationship between scholars and Ch'in in order to make his viewpoint more convictive.His unique research method is worth learning by the subsequent scholars.The most important life goal of Gulik was to be a Chinese scholar.In the procedure of pursuing and fulfilling this dream,Ch'in played a key role in shaping his pure and honest,gentle and upright personalities,which were the typical characters of traditional Chinese scholar.

Key words:Robert van Gulik; The Lore on the Chinese Lute; scholar culture

[作者简介]施晔,上海师范大学人文与传播学院教授。