农业转基因生物技术创新模式研究

2016-05-09沈文星

王 宇, 沈文星

(南京林业大学 经济管理学院, 南京 210037)

农业转基因生物技术创新模式研究

王 宇, 沈文星

(南京林业大学 经济管理学院, 南京 210037)

摘要立足于农业转基因生物技术的两种主要创新模式,即原始品种创新和派生品种创新,分析了当前我国农业转基因生物技术创新环境和现状,并基于江苏省内210份从事农业转基因生物技术研发人员和管理人员的问卷,利用Logit模型对影响创新主体创新模式选择的因素进行了实证研究。结果显示,创新主体的机构性质,以及知识产权保护水平、研发资金投入、研发成本、市场化准入对创新主体的创新模式选择有不同程度的影响。基于现状分析和实证研究结论,进一步分析了创新主体创新模式选择的内在动因,寻找有助于解决原始品种创新激励与市场化利益最大化这两个矛盾问题的制度安排。

关键词农业转基因生物技术;创新模式;影响因素

Study on innovation model of agricultural transgenic biological technology

WANG Yu, SHEN Wen-xing

(College of Economics and Management, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

AbstractThis paper focuses on the two major models of original variety innovation and derivative variety innovation, and analyzes existing circumstances and the situation of agricultural transgenic biological technology innovation in China. Based on 210 questionnaires from the transgenic biological technology researchers and managerial staff members in Jiangsu province, we used the Logit model for empirical studying on the factors influencing the choice of innovation model of innovation organization. The results showed that the property of innovation organization, the level of intellectual property protection, R & D investment, R & D costs, market access have varying effects on it. On the basis of status analysis and empirical findings, we further analyzed the intrinsic motivation of the innovation mode choice, and tried to find the good policies to help solve the contradictions of the innovation incentive and market interest of the original varieties innovation.

Keywordsagricultural transgenic biological technology; innovation model; influential factors

自1983年转基因烟草在美国问世以来, 农业转基因技术在全球范围内取得了快速发展, 特别是与人类生存关系密切的转基因作物的研究和开发取得了一系列令人瞩目的成就,培育出一批抗虫、抗病、抗除草剂和高产优质的农作物新品种[1]。随着转基因技术的不断成熟和经济效益的不断显现,越来越多的人开始关注这些具有商业价值的遗传工程技术和遗传材料,人们开始意识到只有确实加强知识产权保护,才能保护公司和科研机构的创新成果,激发他们持续创新的热情。

作为农业生物技术的重要组成部分,转基因技术的创新发展为提升农业生产水平,增加农民经济效益做出了重要贡献[2]。由于我国农业生物技术基础研究积累较少,国家科研政策导向上也存在一定问题,派生品种创新的较多,前瞻性研究较少,原始品种创新能力较差,尤其缺乏以企业为主导,针对市场需求、以产品开发为目标的研究[3],同时转基因品种的产业化在我国也面临巨大的争议,政策制订相对谨慎保守[4]。近年来,随着植物新品种知识产权保护受到越来越多国家的重视,特别是保护植物新品种国际公约(UPOV)1991文本中“实质性派生品种”的限定,我国作物转基因生物技术的发展将进一步面临国际知识产权的严峻挑战[5]。

当前,在市场化并不成熟的情况下,如何从政策机制上鼓励和引导转基因生物技术创新主体的创新积极性,成为我国面临的一个重大课题。本研究通过现状分析和实证研究,分析创新主体创新意愿选择的内在动因,试图找出影响创新主体创新意愿的因素,寻找有助于解决原始创新激励与市场化利益最大化这两个矛盾问题的制度安排。

1我国农业转基因生物技术创新研究现状

目前,对于我国农业转基因生物技术创新研究多集中在创新能力分析及体系建设上。谢铭指出我国作物转基因技术自主知识产权创新较少,成果转化周期长、转化率较低[5]。黄大昉指出我国目前农业企业规模经济较差、研发能力薄弱,特别是产学研联系的不紧密,及产业链的不完整已成为转基因技术产业发展的最大“软肋”[6]。潘月红等分析在解决农业科技投入不足的问题上,中国正在探索国家、企业和民间组织共同投资的农业创新主体多元化道路[7]。董宏林等提出我国很早就建立了国家、省市区、县、乡四级农技推广组织,但体制转轨滞后,推广机构设置分散,缺乏高素质的技术推广队伍,难以共同发挥农业推广的作用[8]。

同时,也有大量研究在探索知识产权保护,特别是植物新品种保护制度上对转基因生物技术创新的影响。徐妍妍等指出目前我国转基因生物技术创新的知识产权保护主要通过专利制度和植物新品种保护制度来进行保护。我国的植物新品种保护制度主要是通过《中华人民共和国植物新品种保护条例》来对植物新品种授予品种权,该条例目前是依据UPOV公约1978文本制定的[9]。黄颉等认为植物新品种保护制度能够保证新品种种子价格在中国市场上明显高于常规品种,从而保障种子企业的新品种研发投入有相应的回报[10]。李秀丽等指出原始品种与派生品种的定义从本质上来说是相对的,之所以要界定原始品种和派生品种,特别是近年来讨论比较激烈的实质性派生品种,其本质是要在商业利益面前进行权利划分[11]。周宁等指出UPOV1991文本关于实质性派生品种权的保护体系给原始品种产权人以积极的激励,但对后品种权人的权利保护显得考虑不够,易于造成后品种权人研发创新积极性的下降[12]。

综上,目前的农业转基因生物技术创新研究,较多关注创新能力分析及体系建设,并在知识产权保护制度对创新行为影响方面做了许多有益的探索,而在原始品种创新和派生品种创新模式选择方面,从创新主体行为模式选择角度有系统性分析的研究成果较少。

2创新模式选择的影响因素

2.1研究假说

为进一步研究影响我国农业转基因生物技术创新主体创新模式选择的因素,笔者结合我国转基因育种创新技术发展状况和特点,提出如下4个假说:

1)知识产权保护程度影响创新模式选择

知识产权保护对于农业生物技术,特别是作物转基因技术,具有举足轻重的作用。知识产权保护工作能够反映出一个国家的创新环境,体现了这个国家和社会对创新的认识和态度,也会影响着创新主体的创新模式选择[13]。一般来说,在知识产权保护较为完善的国家和地区,育种者权利,特别是原始品种育种者的相关权利会得到充分的保护,技术创新主体更加倾向于进行投入大,耗时长,回报周期较长的原始品种创新[14]。而在知识产权保护水平较低的地区,育种者投资原始品种创新的知识产权保护风险较大,技术创新主体更加倾向于投入较少,见效较快的派生品种创新。

2)资金投入水平影响创新模式选择

我国转基因技术研究初期,得益于国家财政大量的资金投入,支持了一批重点科研院所,完成了多项重大专项的实施工作,提高了我国转基因育种创新的基础研究水平,转基因棉花、转基因水稻等领域,一些重点科研院所已经达到世界领先水平,形成了一批原始品种创新成果[15]。笔者通过调研发现,虽然大部分创新主体都认可原始品种创新的重要性,但很多机构受限于自身条件,并没有足够的资金投入进行原始品种的开发。

3)研发成本影响创新模式选择

研发成本是影响创新主体创新行为模式的另外一个重要因素。研发成本主要包括遗传材料使用成本和技术开发成本,一般认为,研发成本对于科研院所类和企业类的这两种不同类型的创新主体的创新行为模式选择有着不同的影响。科研院所类的创新主体,主要依靠国家项目资金开展创新研究,往往以项目验收为导向,而非市场效益导向,因此对研发成本并不十分敏感,而企业类创新主体,由于受到市场效益的影响,在研发项目立项时,对成本投入非常关注。

4)市场化准入影响创新模式选择

市场化准入也是影响创新主体行为模式的重要因素,新品种创新是否成功,最终要通过市场认可和消费者接受来实现价值,并且持续研发创新的经费支撑也要来源于产业化和品种推广获得的收益。产业化前技术停留在实验室阶段,没有安全性和知识产权相关问题,而推向市场后,相关问题都会暴露出来[7]。在政府审批程序和市场选择机制的作用下,只有没有安全性问题和专利纠纷的技术创新才能得到市场的认可,并取得回报,推动技术创新的良性循环。

2.2模型选择与变量设定

为验证研究假说,检验各因素对创新主体创新行为模式选择的影响,本研究利用Logit模型进行实证研究。各因素对创新行为模式选择的影响可以设定为以下函数形式:

Y=f(xi)

其中,Y代表创新行为模式,而xi代表能够影响创新行为模式选择的各种因素。本论文讨论创新行为模式分为“原始品种创新”和“派生品种创新”,为符合线性回归方程的使用条件,将因变量进行转换后,假设Y=1表示愿意进行原始品种创新,Y=0表示愿意进行派生品种创新,则愿意进行原始品种创新的概率可以表示为:

上式可转化为:

两边求对数得到最终的线性回归模型:

f(xi)=β1x1+β2x2+…+βixi+β0+μ

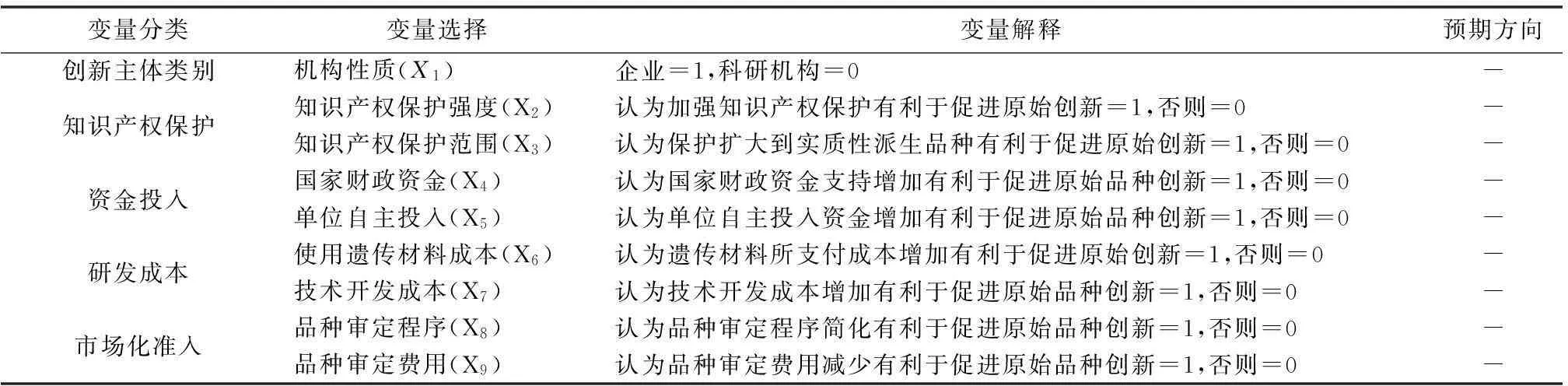

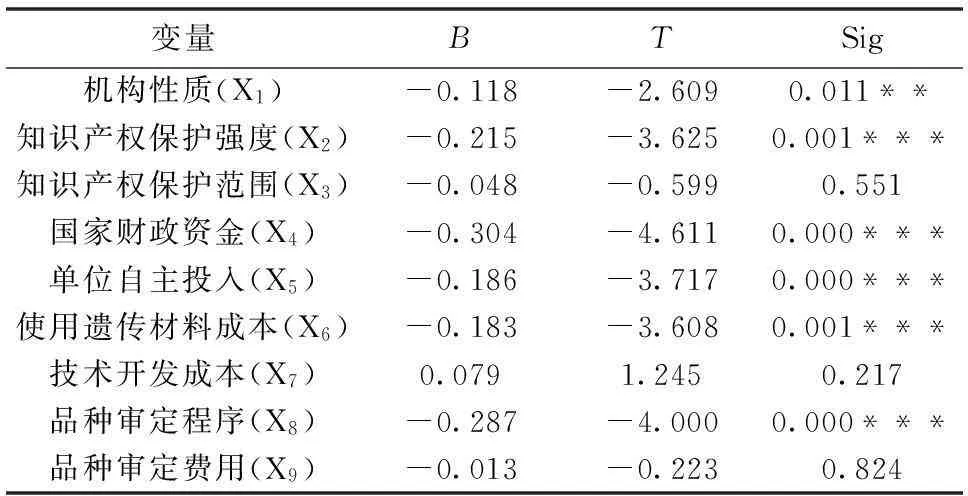

在该模型中,表示创新主体愿意进行原始品种创新的概率,即f(xi)=1的概率,p满足0 表1 变量设定 表2 实证结果 2.3实证结果 运用SPSS18统计软件对回收的212份有效问卷的数据进行了回归分析。考虑江苏省区域创新能力和知识产权保护已多年位居全国首位,本文以江苏为例进行实证研究,问卷选择江苏省内企业研发部门和公共科研机构,其中企业研发部门问卷100份,公共科研机构问卷112份。 回归结果显示,F值为26.283,模型通过显著性检验;其中R (模型拟合优度)=0.719;VIF(方差膨胀因子):0 2.4结果分析 根据实证结果,我们可以从创新主体的机构性质及创新主体对知识产权保护水平、资金投入、研发成本和市场化准入四个方面的认识来对创新行为模式的影响因素进行探讨分析。 2.4.1机构性质 机构性质这一因素通过了5%的显著性检验,且表示为负向作用,表明同样为技术创新主体,公共科研院所的原始品种创新意愿比企业研发部门要强。原因在于企业的运营以自负盈亏为原则,受市场化及成本影响较为明显,以追逐商业利益为主要目的,一般更加注重投资较少、产品开发周期较短的项目以快速实现经济利润,因此派生品种创新这一模式明显更加受到企业研发部门的青睐。而公共科研机构主要依靠国家项目资金开展创新研究,往往以项目验收为导向,而非市场效益导向,相对来说更加关注项目的创新性,有较强的意愿通过原始品种的创新开发占据学术领先地位。 2.4.2知识产权保护水平 创新主体对知识产权保护强度的认识通过1%的显著性检验,且表现为负向作用,但对知识产权保护范围的认识并无显著影响。负向作用表明,认为加强知识产权保护强度有利于促进原始品种创新的创新主体,大部分目前都在采用派生品种创新,这一结果证实了知识产权保护强度对创新主体的创新行为模式是存在影响的,且目前的保护强度下,大部分创新主体倾向于采用派生品种创新。然而,我们同时考查了创新主体对知识产权保护范围的认知,却发现这个潜在的影响因素对创新主体的创新行为模式并无显著影响,原因可能在于在中国这样的发展中国家,是否需要扩大知识产权的保护范围,是否需要接轨UPOV1991文本,特别是实质性派生品种的认定及农民留种豁免权的取消,大家的认识存在一定的分歧。 2.4.3研发资金投入 创新主体对国家财政资金和单位自主投入的认识均通过1%的显著性检验,且表现为负向作用。结果显示,认为增加国家财政资金或增加单位自主投入有利于促进原始品种创新的创新主体,目前主要研发都采用派生品种创新,这一结果证实了国家财政资金和单位自主投入对创新主体创新行为模式上存在影响,且目前的投入水平不足以推动资金投入需求量较大的原始品种创新。 公共科研机构的原始品种创新意愿不强,主要由于纵向国家财政项目资金有限,公共科研机构虽然有较强的原始品种创新诉求,但受制于课题经费的限制,无法进行原始品种创新,而横向经费大多作为单位的服务创收项目,也很少能够投入到原始品种创新研究。 单位自主投入不足,除去公共科研机构少量的自主投入外,更多的是显示了我国企业在研发投入方面的欠缺,我国种子企业实力较弱,且大部分依托科研院所发展而来,与科研院所存在紧密联系和明确的分工,中国种子企业对新品种的投入主要用购买品种权和新品种的下游研发,基础研发方面的投入非常有限,基本不会进行转基因新品种的原始创新,研发工作主要集中在资金投入较少的派生创新品种的开发。 2.4.4研发成本 创新主体对遗传材料使用成本的认识通过1%的显著性检验,且表现为负向作用,但对技术开发成本的认识并无显著影响。结果显示,认为遗传材料支付成本增加有利于原始品种创新的创新主体,目前主要在进行派生品种创新。这表明目前创新主体使用遗传材料所支付的成本并不高,这同时也与我们国家的知识产权保护水平有一定的相关性。在当前我国的知识产权保护水平下,使用他人遗传材料成本相对较低,因此大部分创新主体倾向于在一定遗传材料基础上进行的派生品种创新,而不是成本相对较高的原始品种创新。 我们同时考查了影响研发成本的另外一个因素,即创新主体对技术开发成本的认识,却发现对创新行为模式并没有显著影响。合理的解释是,经过多年国家大量的科研投入,我国大部分科研院所,甚至部分企业的技术储备和硬件设备已经达到了一定的水平,技术开发所需要的成本已经不再是能够影响创新行为模式的要素。 2.4.5市场准入 创新主体对品种审定程序的认识通过1%的显著性检验,且表现为负向作用,但对品种审定费用的认识并无显著影响。结果显示,认为品种审定程序简化有利于原始品种创新的创新主体,目前主要在进行派生品种创新。这表明目前的品种审定程序并不利于原始品种创新,由于市场化的谨慎态度,相关认定标准的不明晰,原始品种申请品种审定更加困难,相比之下,在已知遗传材料信息基础上进行的派生品种创新,更容易通过品种审定。我们同时考查了另外一个潜在影响因素,即创新主体对品种审定费用的认识,发现其对创新行为模式并没有显著影响,表明我国品种审定费用目前的水平并不高,至少不会影响到创新主体的创新行为模式。 3研究结论 从以上实证分析可以看出,在众多测试影响因素中,机构性质、知识产权保护强度、研发资金投入、遗传材料使用成本和品种审定程序等显著影响创新主体的创新行为模式。尤其是在如何推动原始品种创新,研究结论显示,公共科研院所的原始品种创新意愿比企业研发部门要强烈,较强的知识产权保护可以促进创新主体的原始品种创新,增加研发资金投入有助于原始品种创新,由于知识产权保护水平提升而导致的遗传材料使用成本的增加会迫使创新主体选择更多的原始品种创新,对当前品种审定程序的改革有利于原始品种创新。 由于样品采集范围和采集量的限制,影响因素的判定可能存在一定的偏差,但结合文献分析,我们认为研究结论基本符合事实逻辑,对当前产业创新和政策发展具有一定的指导意义。 4政策建议 基于上述研究结论,对于如何能够进一步推动创新主体的原始品种创新,提出以下四点建议: 1)要鼓励科研机构与市场的结合 在中国现有的种业资源布局上,公共科研机构拥有良好的研发条件,丰富的种质资源和优秀的人才团队,而企业拥有资金和市场方面的优势。在品种创新方面,应加强科研机构与企业间的合作,充分利用科研机构强大的研发能力和丰富的种质资源,结合企业市场为导向的研发,要鼓励人才流动,鼓励科研单位进入市场,鼓励科研单位与企业共建研发平台,以多种形式推动以市场需求为导向的原始品种创新。 2)加强知识产权保护 要在保护我国产业发展和利益平衡的大前提下,加快完善知识产权保护体系,即要考虑我国实际情况,又要积极与国际接轨。注重提升植物新品种权保护的法律效力,修正与其它法律的冲突,加强相关法律法规的执行力。同时,要加快针对转基因生物技术知识产权价值的认定,特别是权威机构对原始创新的遗传材料价值的评估,规范其交易的市场价格,避免由于信息不对称阻碍交易,或随意侵犯他人原始创新研究成果。 3)加强对于研发的资金投入 我国应继续加大对转基因生物技术领域研发的公共投入,加强共性技术的基础研究,为原始品种创新奠定基础,在例如转基因生物新品种培育等国家科技重大专项中,有针对性地加大企业作为课题牵头承担单位的比例,以政府资金作为引导,鼓励私人资本进入研发创新领域,以市场需求为导向,征集并设立重点研发课题,加快原始品种创新的发展。 4)加强市场化准入管理 要进一步完善市场准入机制,在确保品种安全和农民利益的前提下,简化植物新品种审定程序,让企业能够通过绿色通道准入机制,简化品种试验和审定程序,大幅度提升创新能力和市场竞争优势。要加强品种审定相关技术支撑体系的建设,使各类成果及时、准确、有效地得到保护,尤其加快对原始品种和实质性派生品种审定相关指标的研究设定,从市场准入层面提升对原始品种的鼓励和支持,提高原始品种创新的数量和质量。 参考文献: [1]朱 行. 2008年全球转基因作物发展现状及趋势分析[J]. 粮食科技与经济, 2009(5): 19-20. [2]韦翠珍, 马桂莲, 张 琴. 现代生物技术在农业上的应用[J]. 中国农村小康科技, 2007(4):31-33. [3]王 宇,沈文星. 我国作物转基因技术创新与产业化推广[J]. 南京林业大学学报:人文社会科学版, 2014(2):107-112. [4]陈健鹏. 谨慎推进转基因粮食作物商业化[J].中国发展评论:中文版, 2011(1):46-53. [5]谢 铭. 转基因作物产业化发展状况和面临的问题[J]. 南方农业学报,2005, 36(1):82-84. [6]黄大昉. 转基因作物产业化发展与思考[J]. 生物产业技术,2009(2):1. [7]潘月红, 逯 锐,周爱莲,等. 我国农业生物技术及其产业化发展现状与前景[J]. 生物技术通报,2011(6): 1-6. [8]董宏林,王庆锋. 国内外农业自主创新现状评述[J]. 宁夏农林科技,2008(2): 33-35. [9]徐妍妍,张秋洁,冯喜婷. 转基因植物的专利权保护[J]. 农业科学,2013(3): 44-48. [10]黄 颉,胡瑞法,黄季焜. 中国植物新品种保护申请及其决定因素[J].中国农村经济, 2005(5):47-53. [11]李秀丽,张 华. 实质性派生品种的认定及启示[J]. 农业科技管理,2011,30(1): 47-50. [12]周 宁,展进涛,陈 超. 基于UPOV1991年文本有关实质性派生品种权的探讨[J]. 农业科技管理,2008,27(1): 34-36. [13]李少育. 产权保护下的诱致性技术创新——新制度经济学的视角[J]. 福建师范大学学报:哲学社会科学版,2006(5): 73-78. [14]张 燕, 施圣杰, 陈 胜. 美日欧转基因作物知识产权保护比较研究[J]. 世界农业, 2012(10): 20-25. [15]中国生物技术发展中心. 中国生物科技及产业创新能力国际比较[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2010. 中图分类号S188 文献标识码A 文章编号2095-1736(2016)02-0086-05 作者简介:王 宇,博士研究生,主要研究方向为技术创新管理,E-mail: bio-w@163.com;通信作者:沈文星,博士,教授,主要研究方向为林业经济管理,E-mail: swx@njfu.edu.cn。 基金项目:江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD) 收稿日期:2015-07-20;修回日期:2015-08-10 doi∶10.3969/j.issn.2095-1736.2016.02.086