更年期妇女保健指南(2015年)

2016-05-06中华预防医学会妇女保健分会更年期保健学组

中华预防医学会妇女保健分会,更年期保健学组

更年期妇女保健指南(2015年)

中华预防医学会妇女保健分会,更年期保健学组

随着人类期望寿命的延长,进入中老年期的妇女已形成一个巨大的人群,到目前为止40~60岁妇女占我国人口的11.28%,预计到2030年我国50岁以上的妇女将增加到2.8亿以上。世界卫生组织已将提高晚年生活质量列为21世纪促进健康的三大主题之一。目前,更年期妇女的保健正受到全世界范围的广泛重视。开展更年期保健工作,目的在于促进更年期妇女健康,延缓老年疾病的发生,为老年期健康打下基础。

我国更年期保健水平存在地域差异,目前尚无针对中国妇女、具有循证医学证据的更年期保健指南。很多医疗机构已开设更年期门诊,但仍有部分医务人员提供更年期保健服务的专业能力滞后,科学、正确的更年期保健知识缺乏甚至错误认识充斥社会。为帮助广大医务工作者规范开展更年期保健工作,中华预防医学会妇女保健分会更年期保健学组,组织相关专家编写了《更年期妇女保健指南》,以三级预防为核心内容,参考国内外相关循证医学依据,力求提出综合全面、具体可行、简便易操作的更年期保健建议,供基层医生、更年期保健工作者和更年期妇女参考使用,进而推动我国更年期综合保健工作的实施进展。

一 更年期保健概述

更年期是妇女从成年进入老年期所必须经历的一个生理阶段,亦是妇女从生殖功能旺盛状态过渡到非生殖期的年龄阶段。

伴随着卵巢衰老的进程,更年期妇女可能会出现由性激素变化引起的月经紊乱、血管舒缩功能障碍、神经精神症状等更年期表现。更年期也是老年女性慢性疾病如骨质疏松、心血管疾病和老年痴呆等的起始阶段。

更年期保健服务应立足综合性、多学科、全方位的医疗服务,包括建立医疗保健档案,开展更年期保健相关内容的健康教育活动,提供定期、适时、有效的疾病筛查服务等。

二 保健重点

【一级预防】

(一)正确认识更年期

更年期是每位妇女的自然生理过程,不同妇女其更年期症状存在着个体差异,但多数妇女可能未经治疗能够平稳渡过这一时期。更年期除了潮热、出汗等常见的一些症状外,还是某些老年女性慢性疾病如骨质疏松、心血管疾病和老年痴呆的起始阶段。在这一时期,应该针对每个人的重点问题,给予正确的预防保健建议指导或积极治疗,为健康老年期打下良好基础。反之,对更年期相关问题重视不够、处理不当,都会影响到妇女更老年期的生活质量,甚至生命健康。因此,正确认识更年期的健康问题,开展适宜的健康教育,提高更年期妇女自我保健的知识水平,对这一时期的妇女尤为重要。

更年期面临的问题是多方面、多系统的;更年期保健的措施也应该立足多层次、多维度。本指南基于更年期特点提出综合的、全面的指导意见和建议,倡导整体的、预防为先的保健理念,帮助妇女减少更年期相关不良事件及疾病的发生,促进身心健康。

(二)健康的生活方式

1.饮食与营养

(1)妇女进入更年期,应适当减少碳水化合物的摄入量,总热量的摄入应较年轻妇女减少。饮食特点应为低热量、低脂肪、低盐、低糖。一般摄入谷类食物250~400 g/d为宜,蔬菜300~500 g/d,水果200~400 g/d,饮水1200 mL,奶300 mL[1]。

(2)增加膳食纤维摄入量,20~30 g/d。粗细粮应该搭配食用,如将粗粮、杂粮和全谷物食品搭配起来,最好能达到50~100 g/d,每周食用5~7次。

(3)微量元素的摄入推荐量如下:钙1000 mg/d;铁15 mg/d;钠少于6 g/d,高血压和冠心病患者以5 g以下为宜。

(4)维生素的补充建议:摄入维生素A 3000 μg/d,维生素B1 1.2 mg/d,维生素B2 1.0 mg/d,维生素B6 1.5 mg/d,维生素B12 2.4 μg/d,维生素C 100 mg/d,维生素D 20 μg/d,维生素E 14 mg/d。

2.吸烟与被动吸烟

(1)吸烟的危害

烟草燃烧后烟雾中含有已知的致癌物达69种。这些致癌物会引发机体内关键基因突变,使正常生长控制机制失调,最终导致恶性肿瘤发生[2]。吸烟引发的恶性肿瘤以肺癌最多。由于吸烟可减低呼吸道免疫功能、损害肺部结构、影响肺功能,还会引起其他多种呼吸系统疾病[3]。吸烟可降低高密度脂蛋白水平和升高甘油三酯水平,损伤血管内皮功能,更引发多种心脑血管疾病,增加冠心病、脑卒中风险。吸烟对女性的影响还包括使绝经提前或月经周期改变。

(2)二手烟暴露的危害

二手烟中含有大量有害物质及致癌物,不吸烟者暴露于二手烟之中同样会增加多种吸烟相关疾病的发病风险。二手烟暴露可以导致不吸烟女性肺癌、乳腺癌、冠心病、脑卒中风险增加。因此,避免二手烟暴露同样重要。

3.饮酒

(1)酒可促进血液循环,可能有利于高血压和血脂异常的预防。适量饮酒对于更年期妇女有一定的保健作用。

(2)饮酒要限量,45~59岁中老年人,酒精摄入量应掌握在5~10 g/d为宜。

4.运动

适宜的运动有益健康,可以提高机体脂肪的供能比例;可以改善脂质代谢;对维持正常血压﹑降低血清胆固醇水平﹑提高心肺功能都有积极作用。运动还可以改善人体心理状态,有助于消除焦虑。

(1)更年期妇女在运动锻炼中应尽量避免肌肉-关节-骨骼系统损伤,锻炼的最佳方式为每周至少3次,30 min/次,强度达中等。另外,每周增加2次额外的肌肉力量锻炼,益处更大。

(2)建议每天进行累积相当于步行6000步以上的身体活动。根据运动时的心率来控制运动强度。中等强度的运动心率一般应达到150次/min。

5.体重管理

(1)更年期妇女正常的体重指数应保持18.5~23.9 kg/m2。

体重指数的计算方法:体重指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2)。BMI≥24为超重,BMI≥28为肥胖,女性腰围≥80 cm为腹部脂肪蓄积的界限。

肥胖对身体健康造成显著的影响,在绝经后妇女中,肥胖已成为一个日益严重的问题;体重若减轻5%~10%,就能有效改善那些与肥胖相关的多种异常状况。

(2)减肥建议

轻度肥胖的成人患者,每月可稳定减肥0.5~1 kg,中度以上成年肥胖患者,每周可减少体重0.5~1 kg。

热量的摄入多于消耗,是肥胖的根本成因。对于热量的控制要循序渐进﹑逐步降低,且增加其消耗。减少热量125~250 kCal/d,是较长时间内的最低安全水平。

6.睡眠

(1)更年期妇女需要7~8 h/d睡眠时间,午睡为15~20 min。

(2)失眠的处理方法。①对于围绝经期和绝经后的失眠妇女,应首先排除此年龄组中影响睡眠的常见疾病,如抑郁障碍、焦虑障碍和睡眠呼吸暂停综合征等。若存在上述疾病应同时治疗原发病。治疗方法包括睡眠卫生和认知行为指导等;②药物治疗:催眠药物中建议选择非苯二氮卓类药物(如唑吡坦)作为一线药。对于由于低雌激素造成的失眠,伴有血管舒缩症状、焦虑、抑郁等患者,可同时采用补充女性激素的治疗方案。

7.性生活

性生活质量在各年龄段都是影响生活质量的重要因素,包括绝经阶段。性生活是更年期妇女生命活动的一个组成部分。如果更年期妇女过早地终止性生活,不仅对本人的身心健康有影响,而且会影响夫妻感情和关系,影响家庭的幸福与和谐。

应结合患者的个体情况及当前需求,选择合适的性激素疗法、非激素疗法、性心理治疗等,制定有针对性的治疗方案。

(三)避孕

1.避孕时机

在确认绝经以前妇女应该继续采取避孕措施,并选择恰当的方法。

2.可选择的避孕方式

(1)宫内节育器(IUD):在多数情况下更年期妇女可以选择IUD避孕。使用IUD避孕的更年期妇女,建议在最后一次月经的12个月后取出。

但如果出现以下情况时,不宜选择IUD避孕:①不明原因的阴道出血(尤其可疑有子宫内膜、宫颈肿瘤确诊前);②合并有子宫腔变形的子宫肌瘤;③妊娠滋养细胞疾病;④有局灶性神经症状的头痛;⑤现患盆腔感染性疾病或性传播疾病。

(2)激素类避孕方法

【复方口服避孕药(COC)】

40岁以上的妇女,通常仍然可以选择COC避孕。

如果存在以下情况不推荐使用COC避孕:①35岁以上的吸烟女性;②存在偏头痛;③存在多种心血管疾病高危因素,如高血压(即使控制满意的高血压患者)、中风病史、高脂血症及缺血性心脏病等;④糖尿病同时存在肾脏、视网膜、神经病变或患糖尿病20年以上;⑤不明原因的阴道出血;⑥未确诊的乳腺包块及乳腺癌患者;⑦胆囊及肝脏疾患。

(3)屏障避孕法

包括男用避孕套、女用避孕套、阴道隔膜、宫颈帽等。任何年龄均可以选择,但需要坚持并正确使用,避孕才相对可靠。

(4)安全期法

围绝经期不推荐使用此方法,因为月经周期和排卵的紊乱使得这种方法避孕不可靠。

3.停止避孕的时间

临床明确诊断绝经者,可以停止避孕。

4.避孕失败应选择何种方式终止妊娠

应尽早到正规医疗机构就诊。年龄40岁以上者,不推荐使用米非司酮配伍米索前列醇的药物流产。建议选择人工流产负压吸引术终止早孕10周以内的妊娠;若妊娠已至中期应评估女性全身情况后选择住院引产。

(四)妇科/泌尿系统炎症的预防

妇女进入更年期阶段后,雌激素减少、缺乏会伴随泌尿生殖道逐渐发生以萎缩改变为主的状态,造成阴道局部抵抗力降低。更年期妇女除表现泌尿生殖道萎缩性炎症,仍然有罹患生殖道感染/性传播疾病的可能,应给予重视,注意个人卫生,减少发病,患病后应及时就诊进行规范的治疗。

【二级预防】

(一)识别更年期症状

1.更年期相关症状

包括潮热出汗、睡眠障碍、感觉异常、情绪波动、抑郁、疑心、疲乏、骨关节肌肉疼痛、头痛、头晕、心悸、血压波动、皮肤蚁走感、性交痛及泌尿系和阴道感染等症状。

2.更年期症状的严重程度分类

以改良Kupperman评分为标准:评分≤6分为正常,6<评分≤15分为轻度,16<评分≤30分为中度,评分>30分为重度。

(二)月经

1.正常的月经周期、经期、经量的改变

月经周期平均长度为28天,正常范围为21~35天。月经的持续时间因人而异,一般在2~7天。经血量通常以用多少纸垫及浸透程度来作粗略的估计,一般为30~50 mL为正常。

2.需要就诊的月经异常情况

发生月经周期、经期、经量的改变、尤其出现月经淋漓不尽或阴道异常出血,不要认为只是更年期的月经紊乱延误就医,应当及时到医院进行必要的检查,排除器质性病变。确认是内分泌因素导致的更年期功能性子宫出血,也应积极治疗并及时纠正贫血。

(1)阴道异常出血:表现为出血失去规律性(即周期性),间隔时长时短或持续出血,出血量或多或淋漓不能预计,一般出血时间长,不易自止。出血频繁或出血多者可引起严重贫血甚至失血性休克。

(2)月经过多:虽然月经周期、经期均在正常范围,但经血量≥80 mL为月经过多,应进行治疗。

(3)停经或闭经:停经指月经停止>30天,且<6个月;闭经指月经闭止>6个月。应查找确定原因后再决定处理方法。

3.卵巢早衰(过早绝经)的识别3

卵巢早衰(POF)是指妇女在40岁前出现卵巢衰竭。

(三)重点筛查疾病

1.宫颈癌及癌前病变[4]

(1)筛查意义:更年期妇女仍然有罹患宫颈癌的可能,应定期做宫颈癌筛查,及时发现和治疗宫颈癌前病变和早期宫颈癌是降低宫颈癌发生率和死亡率的重要措施。

(2)推荐筛查方法:

宫颈细胞学检查、人乳头瘤病毒HPV检测是目前较为常用的初筛方法,可以单独也可同时进行检测。

①宫颈细胞学检查:采集宫颈外口鳞-柱状上皮细胞交接部(移行带)和宫颈管内细胞,并对其进行检查和评价。包括宫颈细胞学涂片检查和宫颈液基细胞学(TCT)检查。

②人乳头瘤病毒HPV检测:绝大多数宫颈癌是由高危HPV感染造成的,HPV检测是宫颈癌及癌前病变的筛查方法之一。可同时进行低危和高危型人乳头瘤病毒检测。

③全子宫切除术后的妇女可不再做宫颈癌筛查。但仍应常规妇科体检。

④宫颈细胞学检查出现异常或者(及)HPV阳性者均需及时到医院就诊。

(3)开始筛查年龄及时间间隔

宫颈癌筛查建议在开始性生活后进行。

①30~65岁的妇女HPV和细胞学联合筛查,两项均正常者每5年查一次;单独细胞学筛查或者HPV筛查,正常者每3年查一次。

②>65岁的妇女既往接受了规范的筛查,并且无宫颈癌高危因素,结果阴性者可终止筛查。如果既往有≥CINⅡ及以上病史者至少进行20年的常规筛查。

③宫颈细胞学检查出现异常或者(及)HPV阳性者均需及时到医院就诊。

2.乳腺疾病

(1)筛查意义:通过有效、简便、经济的乳腺检查措施,对无症状妇女开展筛查,以期早期发现、早期诊断、早期治疗,以降低人群乳腺癌的死亡率。

(2)推荐筛查方法

①乳腺彩色超声检查:可能对致密型乳腺的筛查有价值。可通过乳腺局部血管的变化发现部分早期病变。虽然单独作为乳腺癌筛查的措施尚有待证实,但国内目前多作为乳腺疾病筛查的首选方法。也可以作为乳腺X线筛查的联合检查措施或乳腺X线筛查结果为BI-RADS-0级者的补充检查措施。

②乳腺X线检查(钼靶):国际目前把乳腺X线检查作为乳腺癌筛查的常规检查手段,认为其射线剂量低,不会危害妇女健康。

③乳腺临床体检:建议作为乳腺X线或乳腺超声筛查的联合检查措施,可能弥补乳腺X线筛查的遗漏。不单独作为乳腺癌筛查的方法。

④乳腺自我检查:鼓励基层医务工作者向妇女传授每月1次乳腺自我检查的方法,建议选择月经来潮后7~10天进行,可以提高妇女的防癌意识。

⑤其他检查:目前的证据不支持近红外线扫描、核素扫描、导管灌洗等检查作为乳腺癌筛查方法[5-7]。

(3)开始筛查年龄、时间间隔:

筛查一般建议40周岁开始,每年一次。有明显乳腺癌遗传倾向者、BRCA1/2基因突变携带者、以及乳腺不典型增生和小叶原位癌患者可提前参加乳腺筛查[4-5]。

(4)分类管理方法

①40~49周岁:每年1次乳腺超声或乳腺X线检查;推荐与临床体检联合;尤其对致密型乳腺推荐X线与B超检查联合[8-10]。

②50~69周岁:上述方法每1~2年1次。

③70周岁或以上:上述方法每2年1次。

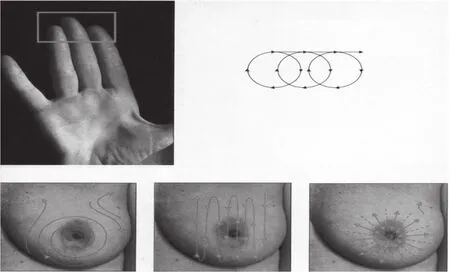

【乳腺自我检查方法】

见附件。

3.高血压、高血脂、糖尿病、冠心病

(1)高危因素

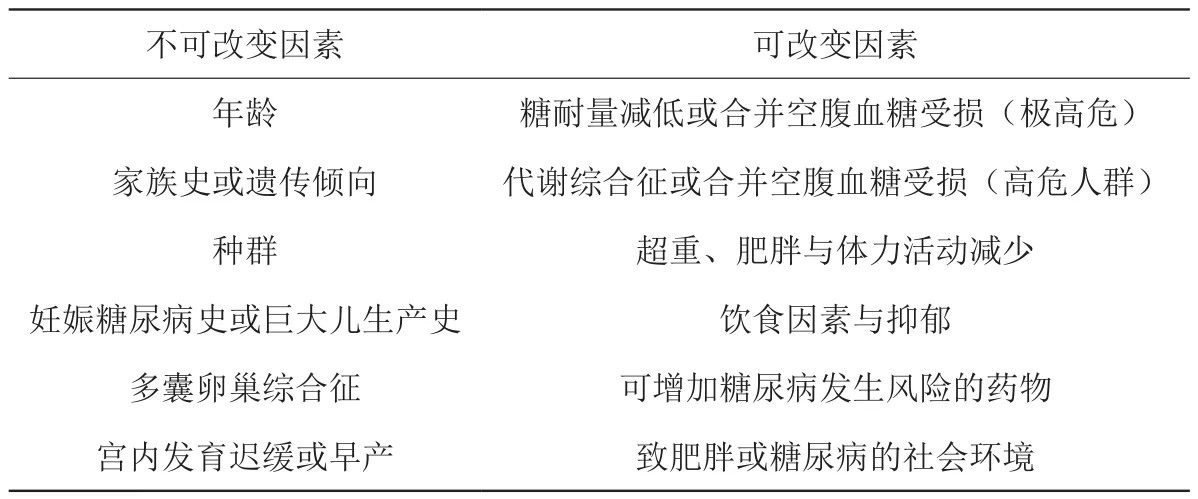

【2型糖尿病的危险因素】

表1 2型糖尿病的危险因素

【高血压发病的重要危险因素】

(1)高钠、低钾膳食;(2)超重和肥胖;(3)饮酒过量;(4)精神紧张。

【冠心病的危险因素】

(1)年龄;(2)吸烟;(3)高血压;(4)高胆固醇血症;(5)糖尿病;(6)70岁以后女性。

(2)更年期是成人慢性疾病高发阶段,因此有必要开展高血压、高血脂、糖尿病、冠心病等的筛查。具有上述高危因素者应该引起重视,具体防治措施参见《中国Ⅱ型糖尿病防治指南》、《中国高血压防治指南》等相应疾病的防治指南。

4.骨质疏松症

(1)高危因素

①不可改变因素:人种(白种人和黄种人),老龄,绝经,母系家族史;

②可改变因素:低体重,性腺功能低下,吸烟,过度饮酒,饮过多咖啡,体力活动缺乏,制动,饮食中营养失衡,蛋白质摄入过多或不足,高钠饮食,钙和/或维生素D缺乏(光照少或摄入少),有影响骨代谢的疾病和应用影响骨代谢药物[11-14]。(参见附件:骨质疏松症风险评估问卷)

(2)筛查意义

60岁以上老年人中骨质疏松症发病率明显增高,以女性尤为突出。骨质疏松症会造成骨折发生率增加,严重影响了更老年期妇女的生活质量,带来沉重的经济负担。骨质疏松性骨折是可防、可治的,尽早预防可能会避免骨质疏松症及骨折的发生[15-18]。

(3)推荐筛查方法

世界卫生组织开发的FRAX模型。

双能X线骨密度仪(DEXA)是诊断骨质疏松症的“金标准”,髋部、腰椎及全身的BMD均可测定。超声波检查的准确性不及DEXA,目前不推荐使用超声波检查来诊断。定量计算机断层扫描(QCT)是在三维空间测量BMD得出真实体积BMD的方法,对于骨质疏松症的研究是有价值的手段,但因放射量较大等因素在临床使用方面远不及DEXA。

(4)开始筛查年龄、时间间隔、筛查指证

更年期妇女应该进行骨质疏松风险评估。骨密度测定并非经济有效的群体筛查工具,最好能依据年龄或其他危险因素有选择地进行测定。

世界卫生组织开发的FRAX模型可以用来计算个体10年内发生髋部骨折及任何重要的骨质疏松性骨折的风险,可用于判断65岁以下的妇女中谁应当进行DEXA测定[19-22]。

65岁或65岁以上的绝经后妇女,如从未进行过BMD测定,不论是否有其他危险因素,均应接受BMD测定。

5.焦虑和抑郁

对更年期妇女焦虑和抑郁障碍,争取做到早期发现,早期诊断,早期治疗,防止复发。

(1)高危因素

包括遗传、性别、儿童期经历、人格、心理社会环境、躯体因素(恶性肿瘤、内分泌代谢疾病、心血管系统和神经系统疾病)、精神活性物质的滥用和依赖等。通常多种危险因素并存共同影响[23-25]。

(2)更年期妇女发生抑郁症的比例

更年期是女性抑郁障碍的高发期。绝经过渡期50%女性出现抑郁症状,26%达到诊断标准。围绝经期抑郁症发生率是绝经前期的4倍。女性罹患抑郁症的终生患病率中,围绝经晚期是育龄期的14倍,是围绝经早期的3倍。

(3)焦虑、抑郁常用量表

抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)。见附件。

(4)就诊

出现下述症状,持续2周以上的时间:心情不好、悲观、压抑、消极、高兴不起来、懒散、绝望、很沉闷、沮丧、爱哭泣、空虚、喜怒无常、很伤心、没有笑容、很无助、效率下降、对什么都没兴趣、愤世嫉俗、生不如死。见附件。

【三】三级预防

三级预防包括针对更年期症状、功能性子宫出血、生殖道肿瘤、乳腺疾病、骨质疏松症、泌尿生殖系统疾病等的主要药物治疗和其它综合干预手段,目的在于改善更年期相关症状和疾病、减少更年期并发症、防止伤残和促进康复。应联合相关专业的医务人员共同进行诊治[26-28]。

(一)更年期综合征

1.保健品类干预措施

(1)大豆制品对改善更年期症状几乎无作用;(2)所谓“生物类激素或“天然激素”等保健品,以及类似产品的长期安全性和有效性的高质量数据缺乏[29]。

2.非药物干预措施

(1)冥想,休息,控制呼吸和认知行为治疗可改善潮热症状,但是仍然需要足够有力的随机对照试验来证实。

(2)很少有证据表明饮食调整和锻炼能改善潮热,但可能改善情绪和生活质量。规律的运动,减重和避免潮热的触发因素(比如咖啡因,直接的热刺激)可以将潮热和它们的影响降到最低。

3.药物治疗

(1)性激素治疗

详见“性激素治疗(HT)的作用”部分的内容。

(2)非性激素治疗

拒绝或不宜使用性激素的女性可以考虑选择使用。

植物药:黑升麻提取物通过多种通道的综合作用,直接调节中枢神经系统,能缓解女性绝经症状。

部分神经系统调节药物如加巴喷丁、文拉法辛、可乐定等可通过不同机制改善更年期潮热等症状。

(二)焦虑、抑郁、失眠等精神症状

应以全面改善或消除焦虑、抑郁的核心症状、恢复患者社会功能(工作、学习、生活)和最大限度减少复发为目标。对更年期的焦虑、抑郁障碍妇女进行心理咨询指导和治疗及社会功能的康复训练,能够达到重返社会的目的[30]。

1.药物治疗

主要应由精神科医生明确诊断后,给予适当的药物治疗。

2.转诊

应提高非精神科医生对抑郁障碍的识别能力,尤其是存在自杀倾向患者的识别,做到及时转诊非常重要。

(三)泌尿生殖道萎缩症状

阴道干燥、疼痛、性交困难、尿频、遗尿、尿急等是绝经女性中常见的泌尿生殖道症状。随着年龄的增加,尿失禁的患病率增加。

泌尿生殖道萎缩症状对雌激素治疗反应良好。停止治疗后症状会反复,长期治疗可获得持续有效性。目前尚未发现局部使用低剂量低效雌激素制剂会带来全身不良反应。

所有压力性尿失禁的女性,在发病初期,通过盆底肌肉训练都能改善症状。但仍有一些患者最终需要接受手术治疗。

雌激素水平降低,阴道干涩缺乏润滑可能会导致性功能障碍。对这种情况进行治疗可以改善女性及其性伴侣的生活质量。

(四)骨质疏松症

骨质疏松症防治的目标是预防骨折。对于有脆性骨折的患者或T值≤-2.5(骨质疏松症)或-2.5<T值<-1.0(骨量减少)的患者,或是存在其他骨折危险因素的患者,均应给予治疗,因为有相当一部分骨量减少的患者也会发生骨折。所有骨质疏松治疗药物均应在医生指导下服用。

1.非激素治疗药物

(1)钙和维生素D

①绝经后女性需要每日饮食摄入元素钙,其推荐摄入量参考值为1000 mg/d。每日钙的补充剂量达到参考值与饮食摄入量的差值即可。

②研究显示,补充维生素D可以独立地降低老年患者骨折和摔倒的风险。绝经后女性,维生素D的摄入参考值为800 IU/d。需注意维生素D补充量存在个体差异。

(2)双膦酸盐制剂

双膦酸盐强力抑制骨的重吸收,并且降低骨转换率,已被证明可有效预防椎骨和髋骨骨折。患者经过3~5年的双膦酸盐治疗后,骨密度已有明显改善且没有发生骨折,可以考虑暂时停药[31-32]。

(3)选择性雌激素受体调节剂

雷洛昔芬、拉索昔芬、苯卓昔芬可以降低绝经后女性椎骨骨折的风险。联合使用苯卓昔芬和雌激素可以维持骨密度。

(4)1,25-二羟维生素D(1,25-(OH)2D3)

可以促进机体对钙和磷的吸收,调节骨钙的沉积和释放。

(5)降钙素

可抑制破骨细胞对骨的吸收,同时促进骨骼吸收血浆中的钙,使血钙降低。

(6)甲状旁腺激素

甲状旁腺激素(PTH)是通过刺激骨的生成,有效降低椎骨和非椎骨骨折的风险。皮下注射,最长可使用18个月。

2.非药物措施

运动、饮食,建议参考一级预防。

3.转、会诊

严重绝经后骨质疏松症必要时可请内分泌科、骨科进行会诊,或者转诊进行相应专科治疗。

(五)心血管疾病

更年期妇女出现心血管系统症状,应到心内科进行专科检查、评价,给予规范治疗。运动、饮食,建议参考一级预防。

三 性激素治疗(HT)的作用

(一)选择适合性激素治疗(HT)的临床症状与疾病

因性激素缺乏所引起的一切临床症状或疾病,且没有禁忌症,均可选择使用性激素治疗。主要相关症状或疾病包括:

(1)月经紊乱、各种原因导致的闭经等;(2)更年期综合征如潮热、出汗、关节和肌肉痛,情绪波动、睡眠障碍及其他神经精神症状、性功能障碍/性欲减低等。;(3)泌尿生殖道萎缩问题,包括萎缩性阴道炎(老年性阴道炎)/尿道炎,如阴道干燥、疼痛、尿痛、尿频等,可持续或反复发作;(4)骨关节肌肉症状,如疼痛、抽筋、关节晨僵,骨质疏松/骨折;(5)其他绝经相关症状如皮肤干燥、心脏症状等。

(二)性激素治疗用药原则

(1)需明确:HT是维持围绝经期和绝经后妇女健康全部策略(包括关于饮食、运动、戒烟和限酒等生活方式建议)中的一部分;(2)HT是医疗措施,须在有治疗的适应症(性激素缺乏的临床症状和体征),并且没有禁忌症的情况下方可使用;(3)治疗应采用个体化方案,根据症状、患者要求解决的临床问题和预防需求;结合相关检查结果、个人史、家族史等综合因素,评估并拟定治疗方案;(4)HT的女性应该至少每年进行一次临床随访,包括体格检查; 更新病史和家族史;评价效果后制定继续治疗方案。

(三)性激素药物简介

性激素包括雌激素、孕激素、雄激素。更年期性激素治疗通常使用雌激素和孕激素,非特殊需要,较少使用雄激素。雌、孕激素种类、剂型都很多。种类有天然与合成两大类制剂,临床提倡使用天然制剂。剂型有口服、经皮肤、经阴道、注射等剂型。使用何种药物及何种方法,应在专科医生指导下实施。

(四)风险及其他获益评估

(1)已有充分证据证明HT可以有效预防绝经或继发性闭经引起的骨丢失,降低所有骨质疏松症相关的骨折的发病率;HT对结缔组织、皮肤、关节和椎间盘有益,可以作为50~60岁具有高骨折风险绝经女性的一线治疗选择。但在60岁以上女性中,不推荐以单纯预防骨折为目的而进行HT。HT对骨丢失的保护作用在停止治疗后会有不同程度的降低[33]。

(2)有证据表明如果在围绝经期开始性激素治疗,可通过改善血管内皮功能、血清胆固醇水平、血糖代谢和血压对心血管起到保护作用(即“时间窗”概念),从而降低心血管疾病的风险。<60岁、无心血管病史、绝经少于10年的女性,HT可降低冠心病的发病率和死亡率;年龄>60岁、绝经超过10年的女性,不建议单纯为预防冠状动脉疾病实施HT。60岁以上的女性HT应在权衡所有风险及获益之后进行。

(3)HT可通过改善胰岛素抵抗,降低糖尿病的风险。同时对心血管疾病的其他危险因素如血脂谱和代谢综合征有积极的影响。

(4)有证据表明60岁以前使用HT,患乳腺癌的风险很小(发生率<每年0.1%),并小于由生活方式因素如肥胖,酗酒所带来的风险。

(5)研究显示口服HT可以降低结直肠癌风险,但不推荐单独使用HT预防结肠癌。

(6)静脉血栓栓塞是口服HT的风险之一,其风险与性激素药物种类、剂量、用药方法、年龄和体重指数等密切相关。非口服HT避免了肝脏首过效应,可能对血栓风险增高的患者有益,60岁以前危险性很小。

(7)有子宫的妇女使用雌激素治疗同时需加用孕激素,以保护子宫内膜,防止因单纯使用雌激素导致子宫内膜增生。

(8)由阿兹海默氏病引起的痴呆女性,有限的临床试验证据证实HT并不能改善痴呆症状或延缓疾病进程。在围绝经期的年轻女性中,HT可能会降低阿兹海默氏病的风险,但仍需更有力证据的支持[34]。

(9)性激素治疗的有效性、获益及风险与性激素药物制剂、使用方法密切相关,天然制剂的风险更低。性激素治疗的具体方案请参阅“绝经管理与激素补充治疗临床应用指南”。

四 附件

(一)乳腺自我检查方法

检查时间:月经来潮的7~10天内,如无月经,则可固定每月的某一天进行检查。初次检查时,详细观察自己两侧乳腺的正常情况,以后再检查时可按此标准找出有无不正常表现。

检查方法:视诊即看和触诊即摸。

视诊:最好站或坐在镜子面前,面对镜子对比观察两侧乳腺:大小形状有无不对称和轮廓有无改变;注意外形有无微细变化,包括皮肤皱褶、凹陷、乳头回缩等情况;注意乳头有无血性分泌物;双手举过头,稍微侧过身,再从不同角度观察乳腺轮廓是否变形以及皮肤是否有凹陷。

触诊:平卧于床上,被检查的一侧上臂高举过头,背部垫以小枕头,使乳腺移到胸壁前面并平铺于胸壁上,以利于检查。先用右手检查左侧乳腺,应用食中无名指掌面扪摸,手指并拢平放,动作轻柔,切忌重按或抓摸,一般先由乳腺内侧开始,自上而下,或以乳头为中心呈放射状触摸(如下图),随后把左手放下,再以右手触摸它的外上方,外下方及乳晕、腋窝部。触摸两侧乳腺的感觉应该是一样,倘若发现一侧乳腺异常,可同时与对侧相同部位进行反复对比触摸,特别注意仔细触摸乳腺的外上象限,了解有无肿块、腺体厚度或其它异常改变,因外上象限发生肿瘤的机会较多,如果发现肿块,应及时就诊,以便早期诊断和治疗。

(二)焦虑、抑郁自评量表及诊断标准

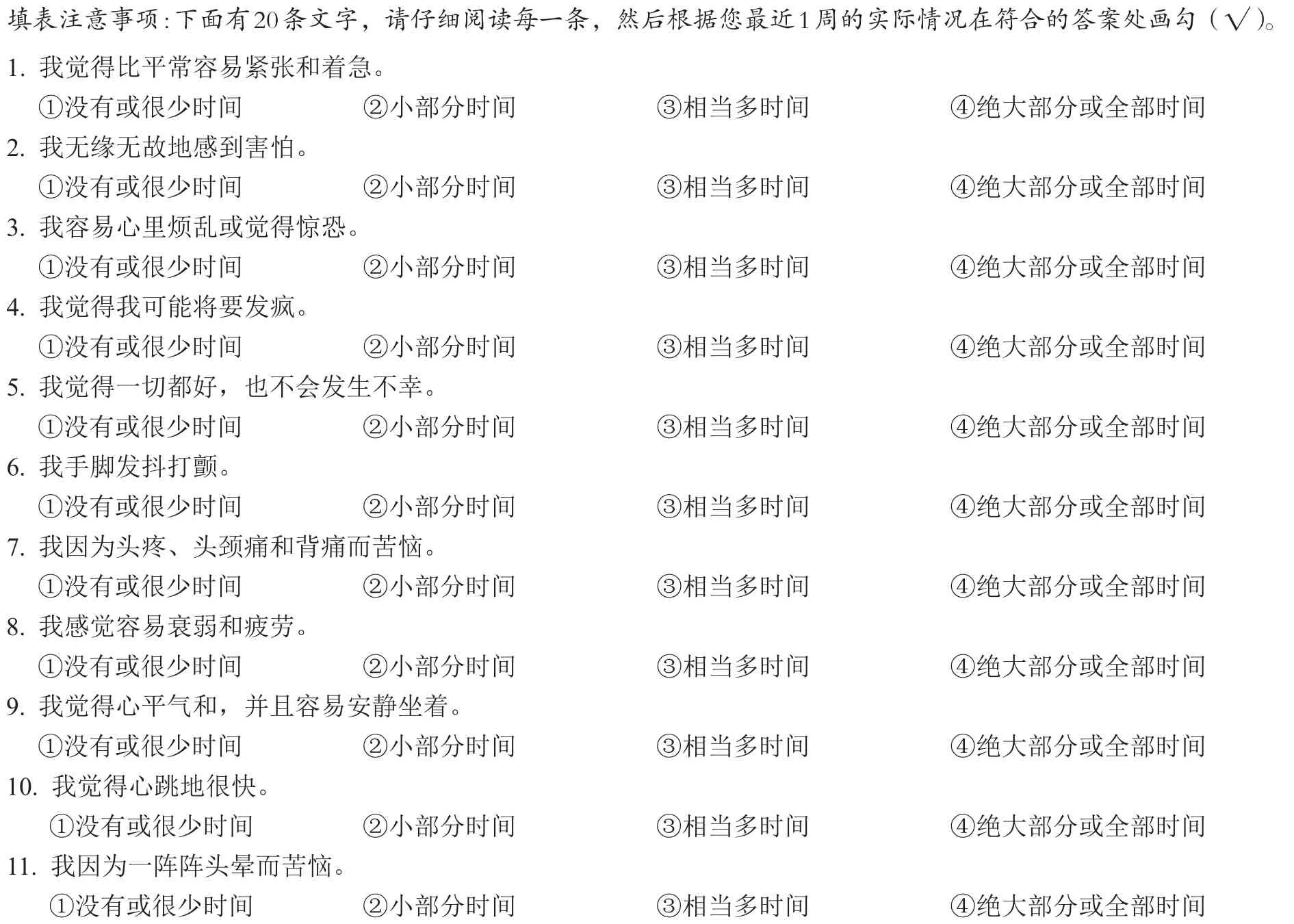

1.焦虑自评量表

焦虑自评量表

注:焦虑自评量表的主要评定依据为项目所定义的症状出现的频度,共分4级:没有或很少时间;小部分时间;相当多时间;绝大部分或全部时间。正想评分题,依次评为1、2、3、4。反向评分题(5、9、13、17、19题),则评分4、3、2、1。 焦虑自评量表的主要统计指标为总分。在自评者评定结束后,将20个项目的各个得分相加,即得总粗分。然后通过公式转换:Y=in+(1.25X)。即用粗分乘以1.25后,取其整数部分,就得到标准总分(Y)

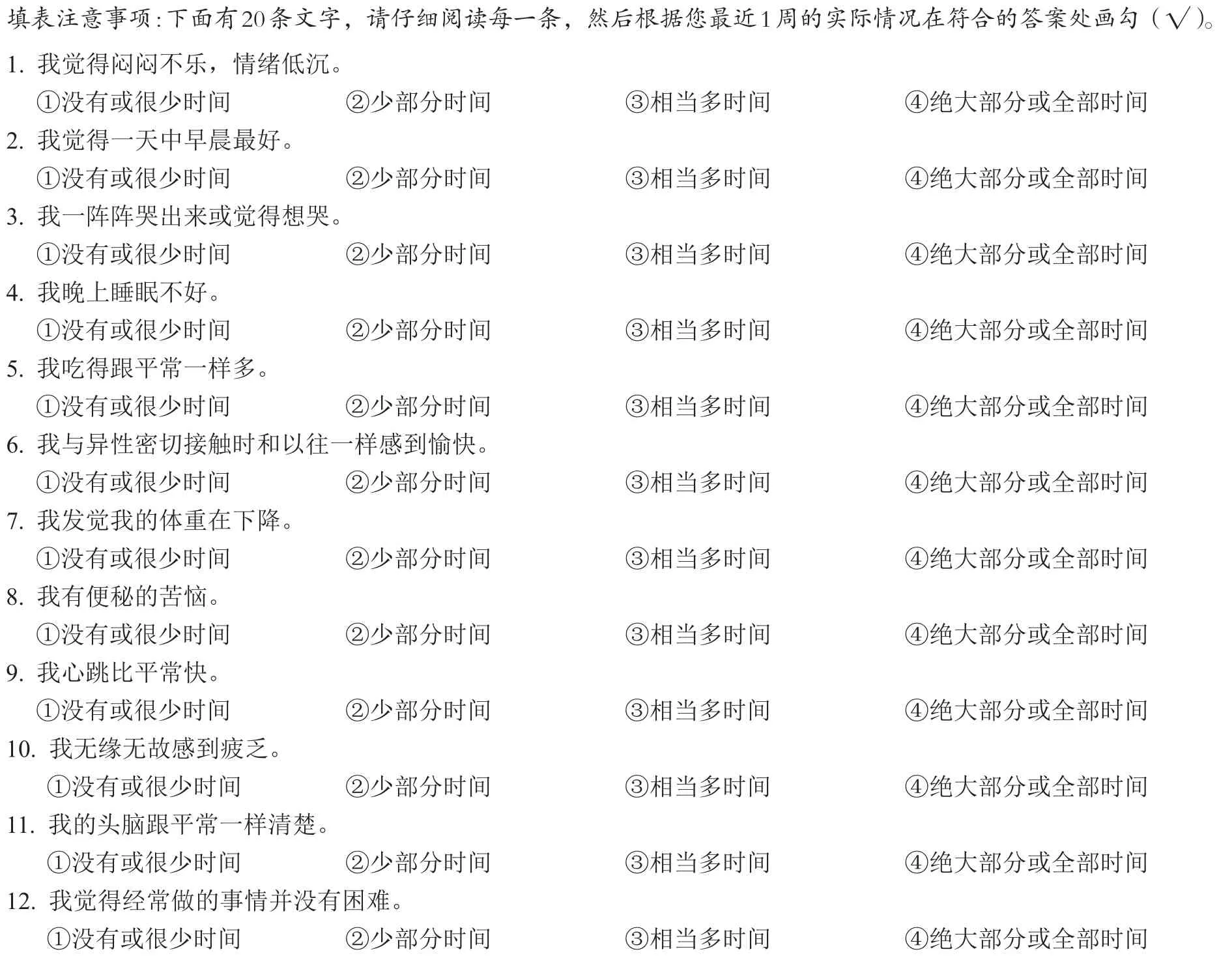

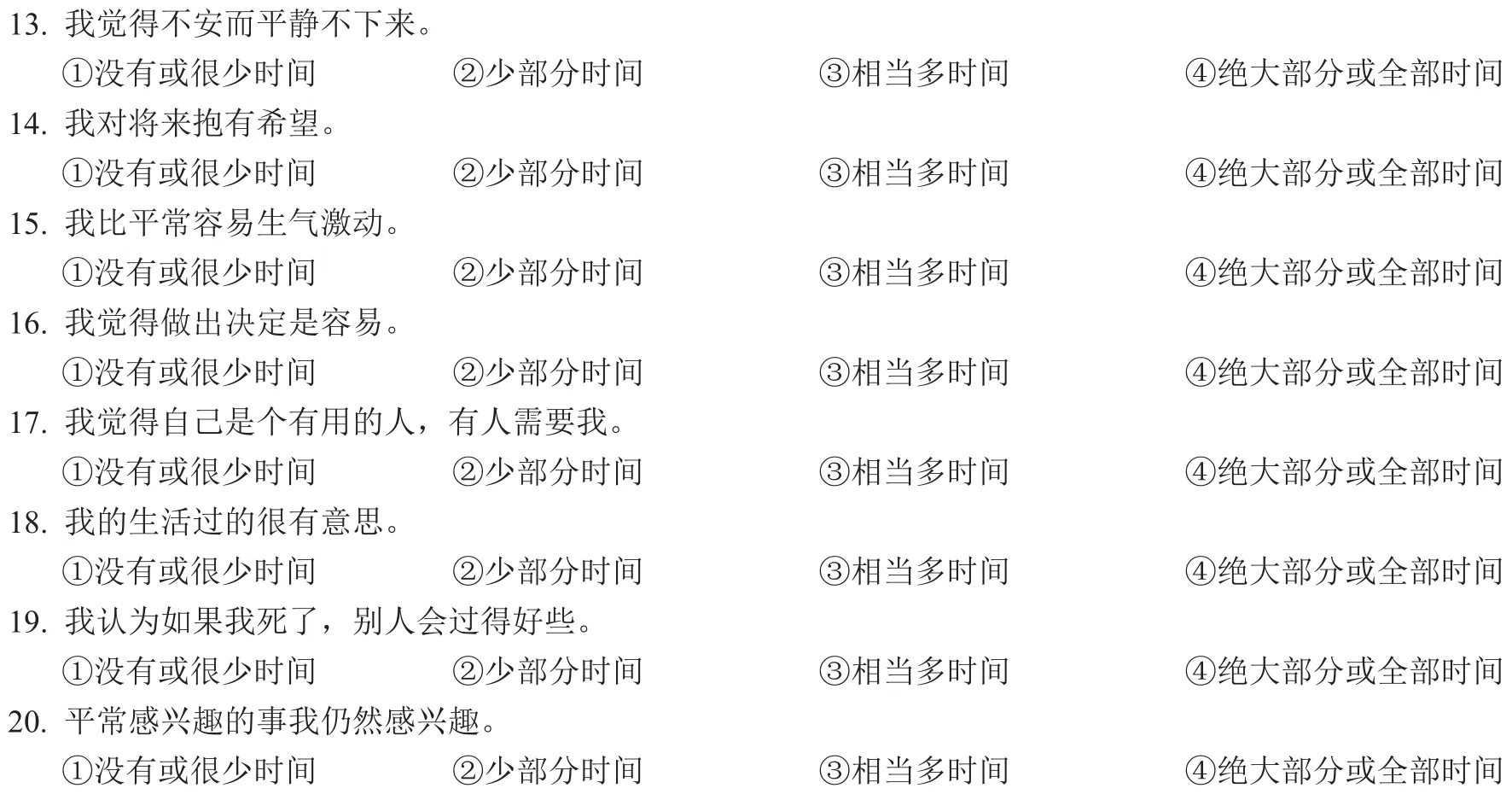

2.抑郁自评量表

抑郁自评量表

注:抑郁自评量表的主要评定依据为项目所定义的症状出现的频度,共分4级:没有或很少时间;小部分时间;相当多时间;绝大部分或全部时间。正想评分题,依次评为1、2、3、4。反向评分题(2、5、6、11、12、14、16、17、18、20题),则评分4、3、2、1。

抑郁自评量表的主要统计指标为总分。在自评者评定结束后,将20个项目的各个得分相加,即得总粗分。然后通过公式转换:Y=in+ (1.25X)。即用粗分乘以1.25后,取其整数部分,就得到标准总分(Y)

临床使用时可采用抑郁严重指数(0.25~1.0)来反映被测试者的抑郁程度。

抑郁严重指数=粗分(各条目总分)/80(最高总分)

抑郁程度判断方法:无抑郁(抑郁严重指数<0.5);轻度抑郁(抑郁严重指数0.5~0.59);中度抑郁(抑郁严重指数0.6~0.69);重度抑郁(抑郁严重指数0.7及以上)。

3.诊断标准

【症状标准】

以心境低落为主,并至少有下列4项:

(1)兴趣丧失、无愉快感;(2)精力减退或疲乏感;(3)精神运动性迟滞或激越;(4)自我评价过低、自责,或有内疚感;(5)联想困难或自觉思考能力下降;(6)反复出现想死的念头或有自杀、自伤行为;(7)睡眠障碍,如失眠、早醒,或睡眠过多;(8)食欲降低或体重明显减轻;(9)性欲减退。

【严重标准】社会功能受损,给本人造成痛苦或不良后果。

【病程标准】

(1)符合症状标准和严重标准至少已持续2周;(2)可存在某些分裂性,但不符合分裂症的诊断。若同时符合分裂症的症状标准,在分裂症状缓解后,满足抑郁发作标准至少2周。

【排除标准】

排除器质性精神障碍,或精神活性物质和非成瘾物质所致抑郁。

(三)改良kupperman评分量表

指导语:下面一些问题是关于您最近2周身体情况,请选择或填写最符合您近2周实际情况的答案画勾(√)。

1.潮热出汗

①无 ②<3次/d ③3~9次/d ④≥10次/d

2.感觉异常

①无 ②与天气有关 ③平常有冷热痛麻木感 ④冷热痛感丧失

3.失眠

①无 ②偶尔 ③经常,安眠药有效 ④影响工作生活

4.情绪波动

①无 ②偶尔 ③经常,无自知觉 ④自知、不能自控

5.抑郁、疑心

①无 ②偶尔 ③经常,能自控 ④失去生活信心

6.眩晕

①无 ②偶尔 ③经藏,不影响生活 ④影响生活

7.疲乏

①无 ②偶尔 ③上四楼困难 ④日常生活受限

8.骨关节痛

①无 ②偶尔 ③经常,不影响功能 ④功能障碍

9.头痛

①无 ②偶尔 ③经常、能忍受 ④需服药

10.心悸

①无 ②偶尔 ③经常,不影响 ④需治疗

11.皮肤蚁走感

①无 ②偶尔 ③经常,能忍受 ④需治疗

12.性生活

①正常 ②性欲下降 ③性生活困难 ④性欲丧失

13.泌尿感染

①无 ②偶尔 ③>3次/年,能自愈 ④>3次/年,需服药

注:基本分:第1题为4,第2、3、4、11、12题为2,第5、6、7、8、9、10题为1。

症状指数:①为0分,②为1分,③为2分,④为3分。

症状评分=基本分×症状指数

总分:各症状指数之和

病情程度评价标准:轻度(总分为15~20),中度(总分为20~35),重度(总分>35)。

(四)国际骨质疏松症基金会(NOF)骨质疏松症风险一分钟测试题

只要其中一项回答“是”即为阳性。

(1)您是否曾经因为轻微的碰撞或者跌倒就会伤到自己的骨骼?

(2)您的父母有没有过轻微碰撞或跌倒就发生髋部骨折的情况?

(3)您经常连续3个月以上服用“可的松、强的松”等激素类药品吗?

(4)您身高是否比年轻是降低了(超过3 cm)?

(5)您经常大量饮酒吗?

(6)您每天吸烟超过20支吗?

(7)您经常腹泻吗?(由于消化道疾病或肠炎)

(8)女士回答:你是否在45岁前绝经?

(9)女士回答:您是否曾经有过连续12个月以上没有月经(除了孕期)?

(10)男士回答:您是否患有阳痿或者缺乏性欲这些症状?

[1]中国营养学会.中国居民膳食指南.拉萨:西藏人民出版社,2013.

[2]中国营养学会.中国居民膳食营养素参考摄入量.北京:科学出版社,2014.

[3]U.S.Department of Health and Human Services.How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General.Washington, DC: Superintendent of Documents, U.S.Government printing Offi ce,2010.

[4]Matta SG, Fu Y, Valentine JD , et al.Response of the hypothalamopituitary-adrenal axis to nicotine,Psychoneuroendocrinolo gy,1998,23(2):103-113.

[5]周晓彬,张 健.中国女性被动吸烟与乳腺癌发病关系的Meta分析.中国临床康复,2006,10(16):6-8.

[6]Zhang X, Shu XO, Yang G, et al.Association of passive smoking by husbands with prevalence of stroke among Chinese woman nonsmokers.Am JEpidemiol,2005,161(3):213-218.

[7]中华医学会妇产科学分会绝经学组.绝经过渡期和绝经后期激素补充治疗临床应用指南(2009版).中华妇产科杂志,2010,45(8):635-638.

[8]中国成人超重和肥胖症预防控制指南.中华人民共和国卫生部疾病控制司.人民卫生出版社,2006,4.

[9]失眠定义、诊断及药物治疗专家共识(草案).中华神经科杂志,2006,39(2):141-143.

[10]A multinational study of sleep disorders during female mid-life.Maturitas,2012,72:359-366.

[11]曹泽毅.中华妇产科学(下册)[M].北京:人民卫生出版社,2005:2537.

[12]丰有吉,沈 铿.妇产科学.人民卫生出版社,2005:19.

[13]郁 琦.功能失调性子宫出血临床诊断治疗指南(草案).中华妇产科杂志,2009,44(3):234-236.

[14]王临虹,魏丽惠.妇女常见病筛查技术指南.北京:人民卫生出版社,2013,2-6.

[15]Humphrey LL, Helfand M, Chan BK, Woolf SH.Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.S.Preventive Services Task Force.Ann Intern Med,2002,37:347-360.

[16]高道利,王文婉,胡永伟,等.乳腺癌二级预防-上海266064名妇女乳房自我检查效果的评估.中国肿瘤,2008,17(4):264-269.

[17]Fletcher SW, Elmore JG.Clinical practice.Mammographic screening for breast cancer.N Engl J Med ,2003,48:1672-1680.

[18]Buist DS, Porter PL, Lehman C, et al.Factors contributing to mammography failure in women aged 40~49 years.J Natl Cancer Inst,2004,96:1432-1440.

[19]Gotzsche PC, Nielsen M.Screening for breast cancer with mammography.Cochrane Database Syst Rev ,2006.

[20]Berry DA.Benefits and risks of screening mammography for women in their forties: a statistical appraisal.J Natl Cancer Inst,1998,9:1431-1439.

[21]Armstrong K, Moye E, Williams S, et al.Screening mammography in women 40 to 49 years of age: a systematic review for the American College of Physicians.Ann Intern Med,2007,46:516-526.

[22]Thomas DB, Gao DL, Ray RM, et al.Randomized trial of breast self-examination in Shanghai: final results.J Natl Cancer Inst,2002,4:1445-1457.

[23]Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ.American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2003.CA Cancer J Clin,2003,53:27-43.

[24]Moss SM, Cuckle H, Evans A, et al.Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality at 10 years follow-up: a randomised controlled trial.Lancet,2006,68:2053-2060.

[25]Armstrong K, Moye E, Williams S, et al.Screening mammography in women 40 to 49 years of age: a systematic review for the American College of Physicians.Ann Intern Med,2007,46:516-526.

[26]Van Schoor G, Broeders MJ, Paap E, et al.A rationale for starting breast cancer screening under age 50.Ann Oncol,2008,19:1208-1209.

[27]Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ.American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2003.CA Cancer J Clin,2003,53:27-43.

[28]Van Dijck J, Verbeek A, Hendriks J, et al.Mammographic screening after the age of 65 years: early outcomes in the Nijmegen programme.Br J Cancer,2006,74:1838-1842.

[29]Fletcher SW, Elmore JG.Clinical practice.Mammographic screening for breast cancer.N Engl J Med,2003,48:1672-1680.

[30]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2010年版).[31]中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南(2010年修订版).

[32]中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会.原发性骨质疏松症诊治指南(2011年).中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2011,4(1):2-17.

[33]孟迅吾.原发性骨质疏松症的危险因素和风险评估.诊断学理论与实践,2012,11(1):1-4.

[34]中国健康促进基金会骨质疏松防治中国白皮书编委会.骨质疏松症中国白皮书.中华健康管理学杂志,2009,3(3):148-154.

R749.4

A

ISSN.2095-8803.2016.02.021.12

张 钰