不同类型非工作上网行为影响因素的比较研究

2016-05-06涂晓春吴锦峰武汉纺织大学管理学院湖北武汉430073

涂晓春,吴锦峰(武汉纺织大学 管理学院,湖北 武汉 430073)

不同类型非工作上网行为影响因素的比较研究

涂晓春,吴锦峰

(武汉纺织大学 管理学院,湖北 武汉 430073)

应用多元回归分析的手段,对不同类型员工非工作上网行为的影响因素进行比较研究。研究结果表明,浏览类非工作上网行为影响因素按敏感性从大到小排序是寻求个人满足、相关制度不完善和合理化倾向,邮件类非工作上网行为影响因素是合理化倾向和寻求个人满足,交互类非工作上网行为影响因素是合理化倾向、寻求个人满足和相关制度不完善。该结论为企业进一步管理员工非工作上网行为提供决策支持。

非工作上网;影响因素;浏览类;邮件类;交互类

非工作上网是指员工在工作时间因非工作需要而进行的有意上网行为,即网络“磨洋工”[1],会给企业带来生产率损失、网络带宽损失以及安全风险和法律风险等系列危害[2]。因此企业界人士和国内外学者都在努力多视角探寻员工非工作上网的原因并提出了诸多对策,但从目前实地调查的情况来看,管理成效并不明显,如许多企业虽然加强了监控并采取了相应的管理措施,但非工作上网现象并没有得到有效遏制,且外部监管稍有放松,非工作上网行为就会故态萌发,甚至更加严重,并且随着无线网络和智能手机的出现,非工作上网行为更是不断演绎,防不胜防。因此有必要对非工作上网行为进行重新深度的认知。

非工作上网有不同的表现形式,如浏览与工作无关的网页、收发私人电子邮件、QQ聊天、发微博、玩微信等。不同的表现形式其影响因素可能是不一样的,西方学者Blanchard和Henle[3],Blau和Yang[4]等人已做了初步探索,他们的研究已表明,不同的非工作上网行为源于不同的影响因素;而且我们的深入访谈也发现了差异,如浏览类行为主要是为了获取资讯,而交互类行为很多时候则是个人情感的宣泄等。但我们发现许多企业往往未能根据不同的非工作上网行为采取不同的疏导方式,而是针对所有的行为采取“一刀切”式的处理措施,因而无法取得好的管理成效。不同类型非工作上网行为的影响因素到底有何不同?如何针对不同的非工作上网行为采取有差异的疏导措施?这样的问题目前还没有令人满意的答案。

一、文献综述

(一)非工作上网的分类

最开始对非工作上网进行分类的是新加坡学者Lim,他将11种非工作上网行为分为两大类:浏览类和邮件类[1],但仅仅是分类,并没有做进一步的分析,还是将非工作上网行为作为一个整体来进行研究。

随着信息技术的发展,Lim的分类已不能涵盖全部的非工作上网行为,如网络游戏、网络聊天等的出现。学者Blau、Yang等人拓展了Lim的分类,将非工作上网进一步分为浏览类、邮件类和交互类三类,并从组织公正、时间滥用和无力感等三个方面初步探讨了不同类型非工作上网的原因:组织不公正会导致所有类型的非工作上网行为,滥用时间则会引发浏览类和邮件类非工作上网行为,而对环境的无力感仅导致交互类非工作上网行为[4]。

国内学者彭移风等则将非工作上网分为四类,第一类是获取与工作无关的资讯活动,如浏览新闻网站、看小说等,第二类是从网络上下载与工作内容无关的数据流,如下载音乐、电影等,第三类是从事获取个人收益的活动,如网上购物、炒股等,第四类是进行虚拟世界的沟通活动,如收发私人电子邮件、上网聊天等[5]。同Lim一样也没有做深入的分析而是作为一个整体来研究的。

上述分类是基于信息技术的发展按照非工作上网的表现形式来进行的,还有一种分类则是根据非工作上网引发的后果来展开的。

Anandarajan等人基于员工和经理的报告将非工作上网分为破坏性、娱乐性和个人学习三类[6],但这种分类有可能因为员工的社会赞许性动机,并不能涵盖非工作上网的真实行为,因此其原因也就不甚明朗。

Blanchard和Henle则借鉴了Robinson和Bennett关于工作场所中越轨行为(DWB)的分类[7],将非工作上网分为普通的非工作上网行为和严重的非工作上网行为,普通的(minor)如收发电子邮件,浏览新闻、财经、体育网站等,严重的(serious)如在线赌博、浏览成人网站等,并从规范和外控型人格两方面探讨了不同类型非工作上网的原因:对同事及上司非工作上网的知觉仅会引发轻微的非工作上网行为,而机会型外控型人格不仅会导致轻微的非工作上网行为,还会导致严重的非工作上网行为[3]。

这里我们更倾向于并采用Blau和Yang等人的分类,将非工作上网分为浏览类、邮件类和交互类三种。因为一方面中国的网络管理很严格,员工很难从事严重的非工作上网行为;另一方面,普通的非工作上网和严重的非工作上网很难进行界定,而且凡事过犹不及,普通的非工作上网如果不加以控制,同样会导致严重的影响。

(二)非工作上网的影响因素

在大量文献回顾的基础上,我们发现导致员工非工作上网的因素有很多,这里我们结合专家访谈及实地调研选取以下六个影响因素。

(1)认知不足。有研究表明,人们会经常从事他们认为影响不那么严重的行为[8]。Lim等的调查显示,大多数员工认为非工作上网不会给企业或者同事造成不良影响,甚至还有利于工作压力的缓解及下一轮工作的投入[9]。Liberman等的研究也发现,员工如果认同非工作上网将特别容易从事该行为[10]。

(2)合理化倾向。非工作上网是部分员工表达不满的方式之一。Lim等学者的调查发现,许多员工认为以下情形下非工作上网行为是合理的:非工作上网是对牺牲掉的个人生活的非正式补偿;是对所得少于付出的非正式补偿;是对额外、辛劳、努力工作的非正式补偿[11]。此外,对同事非工作上网行为的知觉也容易导致个人非工作上网[10]。

(3)寻求个人满足。非工作上网还是部分员工寻求个人满足的重要途径。彭移风等指出员工非工作上网很多时候是对个人效用的最大化追求,如获取各类资讯、赚取额外收益、维持人际交往等[5]。Simmers等甚至提出非工作上网有利于员工个人及职业的发展,因为员工的网络使用可以是寻找培训课程、学习新的工作技能、了解专业领域的最新发展等[12]。

(4)组织公正。组织不公正会导致员工的不端行为。作为最早从实证角度研究员工非工作上网原因的学者,Lim的切入视角就是组织不公正(包括结果不公正、程序不公正和互动不公正)[1],后来zoghbi、Restubog、Blau等在这一方面也做了大量的研究,他们均发现组织不公正会完全或部分导致员工非工作上网[4][13- 16]。

(5)工作压力。工作压力会导致员工非工作上网。Lim等的研究发现,37%的被调查者认为当承担相互矛盾的工作要求时,非工作上网是合适的;52%的被调查者承认当工作职责非常明确时,非工作上网会使其感到内疚[11]。Henle等的调查显示,员工会因为角色冲突和角色模糊而非工作上网[17]。

(6)相关制度不完善。相关制度的缺失或不完善也是导致员工非工作上网的重要影响因素。学者们发现组织不公正或工作压力等并不必然会导致员工非工作上网,这其中遗漏了一些中介变量或调节变量的影响。Lim发现了“账户平衡”这个中介变量[1]。Zoghbi发现了“对正式处罚的害怕”[14]、“规范冲突”[16]等中介变量以及 “工作失范”[15]这个调节变量,并在研究非工作上网管理制度的有效性时发现,知觉到的组织控制、对正式处罚的害怕以及主管的接近监督会降低员工的非工作上网[18]。Henle等的研究发现,已存的角色冲突和角色模糊在没有处罚措施的情况下更容易导致员工非工作上网[17]。

二、研究方法

(一)变量的测量

(1)自变量的测量

对于认知不足的测量,在文献回顾及专家访谈的基础上形成,共有3个测量语句:“非工作上网没有什么大不了的”;“非工作上网不会影响个人工作绩效”;“非工作上网不会对他人或企业造成伤害”。

对于合理化倾向的测量,同样基于文献回顾及专家访谈,共有4个测量语句:“公司其他人经常非工作上网”;“非工作上网是对所得少于付出的一种非正式补偿”;“非工作上网是对超时超量工作的一种非正式补偿”;“非工作上网是对个人生活的一种非正式补偿”。

对于寻求个人满足的测量,也是基于文献回顾及专家访谈,共有4个测量语句:“非工作上网是为了获取各种信息”;“非工作上网是为了赚取外快”;“非工作上网是为了与人交往”;“非工作上网是为了个人职业发展”。

对于组织公正的测量,采用了Moorman[19]开发量表中的18个测量题项,我们把这些题项负载于三个二阶因子(结果公正、程序公正和互动公正)上,并采用题项包(item parcels)来测量它。对于组织公正的每一个维度,我们计算了它们各自测量题项的平均值,并将这三个平均值作为反映组织公正水平的指标。

对于工作压力的测量,采用了李超平等[20- 21]修订的角色压力源量表中的13个测量题项,同样,我们把这些题项负载于三个二阶因子(角色冲突、角色模糊和角色超载)上,采用题项包来测量它。对于工作压力的每一个维度,我们计算了它们各自测量题项的平均值,并将这三个平均值作为反映工作压力水平的指标。

对于相关制度不完善的测量,在文献回顾及专家访谈基础上形成,共有11个测量题项,同上,我们把这些题项负载于两个二阶因子(上网行为管理制度、人力资源管理制度)上,采用题项包来测量它。对于相关制度不完善的每一个维度,我们计算了它们各自测量题项的平均值,并将这三个平均值作为反映相关制度不完善程度的指标。

(2)因变量的测量

对非工作上网的测量,主要借鉴Lim[1]和Henle、Blanchard[17]的量表,并结合最新的技术发展和中国的网络使用实际进行修正,共21个测量题项。其中浏览类12个测量题项,如“工作时间访问新闻网站”等;邮件类3个测量题项,如“工作时间查看私人邮件”等;交互类6个测量题项,如“工作时间收发即时讯息”等。统计分析中各维度取各自测量题项的均值。

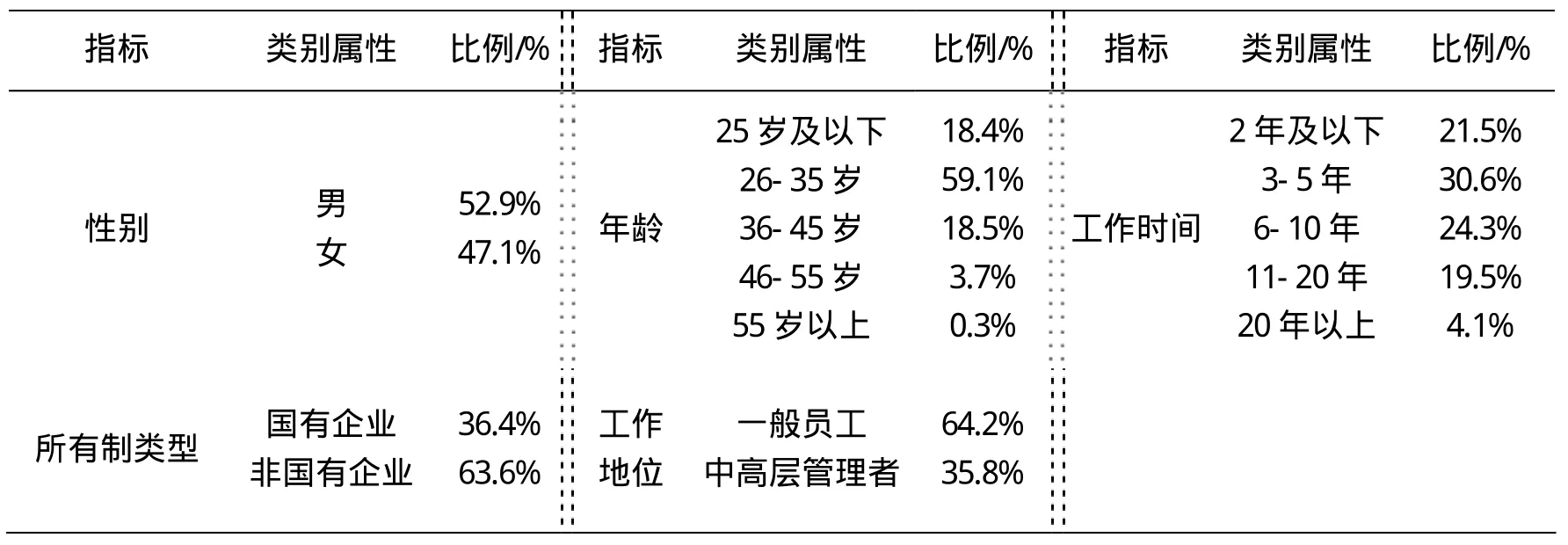

(二)调查方法和样本构成

为了降低社会赞许偏差,获取更高质量的调研结果,本研究采用问卷星在线调查。最后获取有效问卷567份,数据基本符合CNNIC(2014)报告中的网民特征。样本构成见表1。

表1 样本构成

三、调查结果

(一)问卷的信度、效度分析

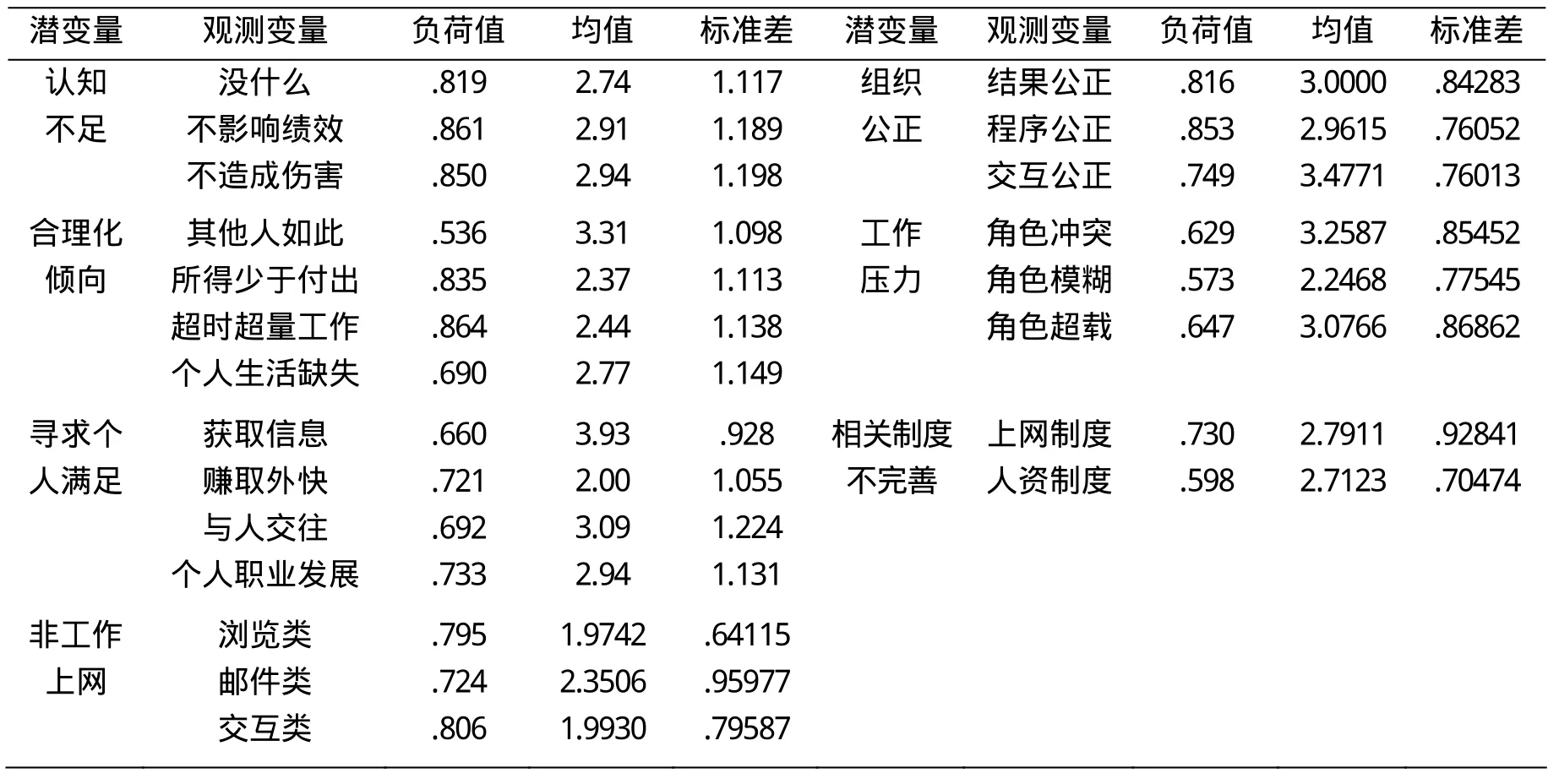

本研究采用Cronbach’s α系数作为检验标准来观察问卷中各个项目的内部一致性。经计算,自变量中认知不足的系数为0.876,合理化倾向的系数为0.791,寻求个人满足的系数为0.762,组织公正的系数为0.936,工作压力的系数为0.759,相关制度不完善的系数为0.848;结果变量的Cronbach’s α系数为0.924。所有系数基本上都大于0.700 的标准,表明问卷项目的信度理想。

效度检验方面,由于本研究的测量项目是借鉴前人的研究成果并根据研究的实际情况,结合深入访谈、专家咨询等方法加以修改制定出来的,因此其内容效度是可以保证的。

为了对本次测量的结构效度进行检验,本研究对测量题项进行了主成分因子分析,结果显示,初始变量的KMO值为0.820,球形检验的显著性概率为0.000。共萃取了7个因子,与之相应的测量指标的共同度均在0.507以上,因子负载都在0.536以上,并且这7个因子累积解释的方差百分比达到69.524%,这说明本研究对变量的测量是比较有效的。具体观测变量的均值、标准差和因子分析的结果见表2。

表2 各测量变量的描述性统计及因子分析结果

(二)回归分析

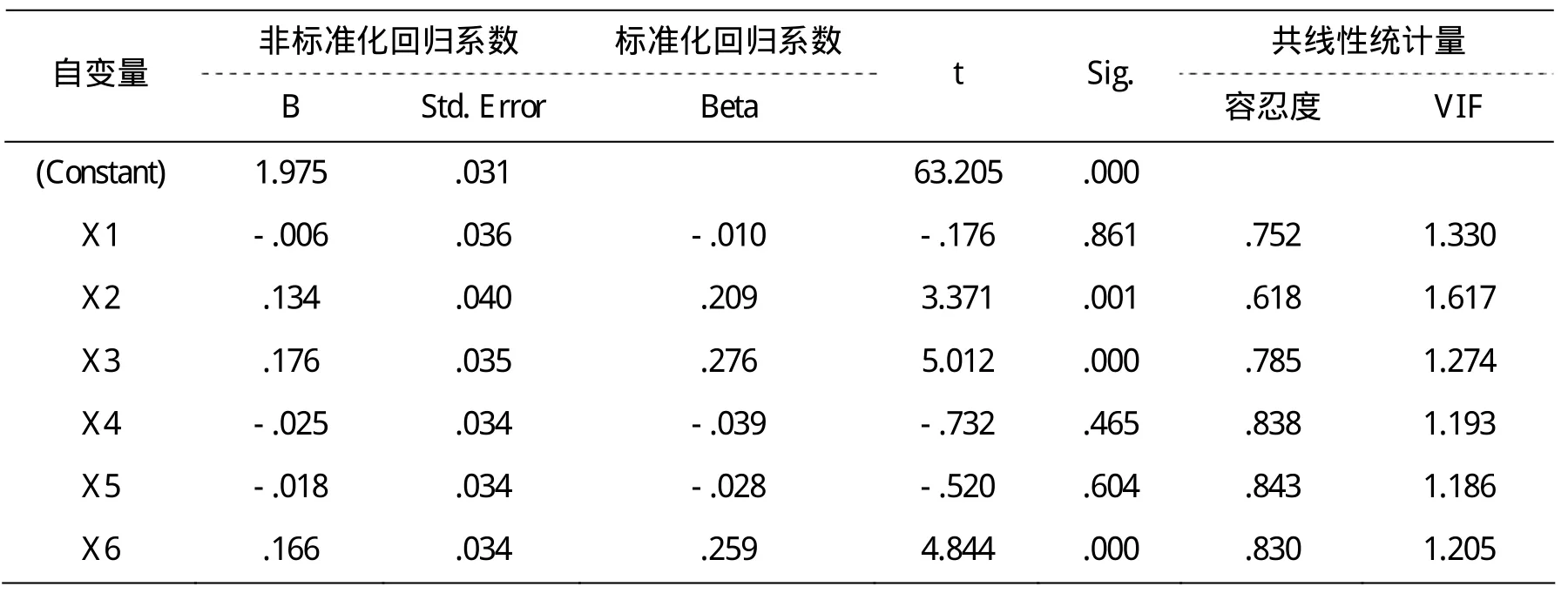

本文采用SPSS18.0统计分析软件将因变量浏览类(Y1)、邮件类(Y2)和交互类(Y3)分别与自变量认知不足(X1)、合理化倾向(X2)、寻求个人满足(X3)、组织公正(X4)、工作压力(X5)、相关制度不完善(X6)进行多元线性回归分析[22],采用方差膨胀因子(variance inflation factor, VIF)来检验自变量之间是否存在多重共线性,全部进入回归,见表3、表4和表5。

表3 浏览类回归分析结果

由表3可以看出,自变量中对因变量有显著影响(Sig值小于0.01)的因子包括合理化倾向、寻求个人满足和相关制度不完善。

由表4可以看出,自变量中对因变量有显著影响(Sig值小于0.01)的因子包括合理化倾向和寻求个人满足。

由表5可以看出,自变量中对因变量有显著影响(Sig值小于0.01)的因子包括合理化倾向、寻求个人满足和相关制度不完善。

同时由以上三表均可看出,VIF值都在1.7以内,均远远小于10,说明各自变量之间不存在较强的多重共线性问题。

表4 邮件类回归分析结果

表5 交互类回归分析结果

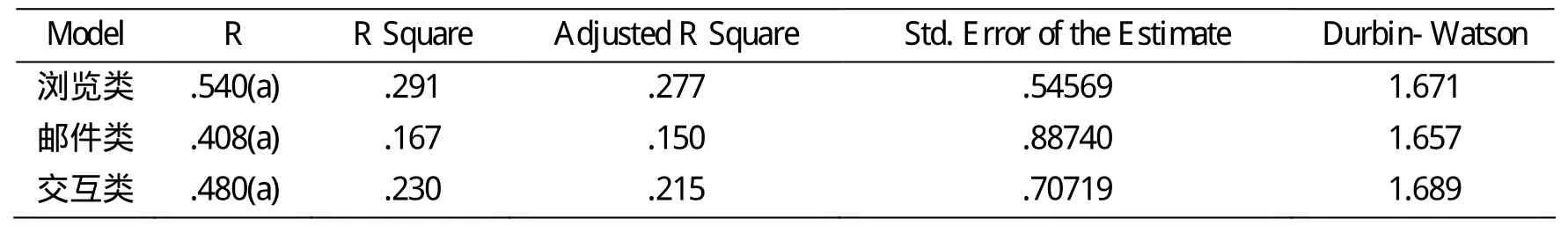

为了对回归方程的有效性进行检验,用SPSS计算包括D- W统计值的回归总体效果,见表6。

表6 包括D- W统计值的浏览类、邮件类和交互类回归总体效果

如表6所示,浏览类、邮件类和交互类模型的R值依次是0.540、0.408和0.480,D- W分别为1.671、1.657和1.689,说明以上回归模型中误差项与自变量互相独立,对模型的估计可靠,得出的结论具有较强的稳定性。

通过以上实证分析,可以用以下模型分别表示各因素对浏览类(Y1)、邮件类(Y2)和交互类(Y3)非工作上网行为的影响:

Y1=1.975+0.209X2+0.276X3+0.259X6

Y2=2.352+0.269X2+0.176X3

Y3=1.995+0.257X2+0.228X3+0.164X6

四、研究结论与讨论

回归分析结果显示,浏览类非工作上网行为影响因素按敏感性(通过对标准化回归系数B的比较来判断影响因素的敏感性)从大到小排序是寻求个人满足(X3)、相关制度不完善(X6)和合理化倾向(X2),邮件类非工作上网行为影响因素从大到小排序是合理化倾向(X2)和寻求个人满足(X3),交互类非工作上网行为影响因素从大到小排序是合理化倾向(X2)、寻求个人满足(X3)和相关制度不完善(X6),而认知不足(X1)、组织公正(X4)和工作压力(X5)等因素对三类非工作上网行为基本没有影响或影响很小。对此比较合理的解释是我们的社会形态、企业组织环境及员工性格心理与国外的情况是有差异的,认知不足的非显著性可能是源于企业自身的非重视性,对其到底是建设性行为还是破坏性行为并没有形成一个明确的态度;而组织公正和工作压力的非显著性则可能是因为组织的非公正性和较大的工作压力是不断发展和完善中的中国职场生态环境的工作常态,使得员工具有较强的耐受性和忍耐力并久而习惯之,从而无法成为影响中国员工非工作上网的显著因素。下面分别讨论不同类型非工作上网行为影响因素的差异。

(1)浏览类非工作上网行为的影响因素。浏览类非工作上网行为影响因素寻求个人满足、相关制度不完善和合理化倾向的回归系数分别是0.276、0.259和0.209,这表明员工上班时间浏览新闻、网上购物等行为最大的原因是寻求个人满足,其次是相关制度不完善和合理化倾向。与我们的实地调研情况一致,员工获取资讯、加强学习、促进发展等个人心理的满足主要是由非工作上网行为的浏览类行为实现的,然后上网行为管理制度、人力资源管理制度等的不完善又降低了员工被处罚的风险和减轻了员工的负疚心理,这同时进一步促进了员工的合理化倾向,如欠缺公平的考核制度、薪酬制度等无疑给员工提供了很好的非工作上网理由。

(2)邮件类非工作上网行为的影响因素。邮件类非工作上网行为影响因素合理化倾向和寻求个人满足的回归系数分别是0.269和0.176,这表明员工工作时间查看、发送或接收私人邮件等行为的首要原因是合理化倾向,其次是寻求个人满足,并且与合理化倾向相比,敏感性相对较低,而相关制度不完善却没有影响。对此比较合理的解释应该是,随着工作生活界线的模糊以及工作时间延长导致的对个人生活时间的挤压,邮件类非工作上网行为可能是对个人生活的一种非正式补偿,并且能获得与人交往等社会性心理满足,而相关制度不完善没有影响很可能是因为许多员工并不认为邮件类非工作上网行为是违反制度规范的。

(3)交互类非工作上网行为的影响因素。交互类非工作上网行为影响因素合理化倾向、寻求个人满足和相关制度不完善的回归系数分别是0.257、0.228和0.164,这说明引发交互类非工作上网行为的首要因素是合理化倾向,其次是寻求个人满足和相关制度不完善,且与其他两个因素相比,相关制度不完善的敏感性较低。这可能是因为交互类非工作上网是员工对报酬偏低、超时超量工作、挤压个人生活等情形的最好宣泄,是一种很好的非正式补偿,这就使得合理化倾向成为首要原因,再则是兼具满足了个人社会性交往的心理需求。而相关制度不完善的影响则可能同样是因为员工被处罚风险的降低及合理化倾向的进一步加强。

五、管理建议

研究结果表明,合理化倾向和寻求个人满足相对于相关制度不完善是更重要的影响因素;不同类型员工非工作上网行为的影响因素及影响程度是有差异的。因此企业在管理员工非工作上网行为时,除了实施制度规范和文化重塑外,还需要注意以下两点。

第一,帮助员工实现工作生活的平衡。合理化倾向和寻求个人满足之所以成为非常重要的影响因素,与今天工作对个人生活的挤压应该有很大的关系。员工们越来越抱怨,工作与非工作之间的界线变得日益模糊,导致了许多与个人生活相关的冲突和压力,而非工作上网的便利性、社交性等特点无疑给员工提供了很好的解决之道。因此企业要想让员工尽量减少非工作上网行为,就必须合理安排员工的工作时间,让员工有属于自己的个人生活;给员工提供良好的沟通交流平台,满足员工的社交需求等,帮助员工实现工作生活的平衡。

第二,分类管理员工非工作上网行为。企业可以根据各自的实际情况,将非工作上网行为分为不同的性质和类型,并据此采用不同的监管方式和奖惩标准。对于浏览类行为,因其主要是为了寻求资讯、职业发展等个人方面的满足,因此合理范围的如浏览新闻、体育、与工作相关的专业网站等行为可以适度放松管制,明确内容,设立时限,逾越者才处罚,而不是简单的零容忍,反而有可能会产生积极的影响。对于邮件类和交互类行为,它们的首要影响因素均是合理化倾向,而这与企业自身的许多问题是联系在一起的,尤其是报酬的公平性问题和工作时间及量的合理性问题,企业必须重点解决好,不给员工为自己的不合理行为提供借口;除此,对这两类行为同样不能采用零容忍的态度,邮件、QQ、微博及微信等已成为现代网络信息社会人的生活常态,唯有正确界定、合理引导,甚至将其纳入企业的工作轨道,有效兼容,如现在很多企业的微信微博营销、招聘、工作沟通等,将不失为一个较好的解决之道。

[1] LIM V K G.The IT way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice[J].Journal of Organizational Behavior,2002,23(5):675- 694.

[2] 涂晓春,吴锦峰.员工非工作上网行为的利弊评述及管理策略研究[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2015,25(1):7- 10.

[3] BLANCHARD A L,HENLE C A.Correlates of different forms of cyberloafing: the role of norms and external locus of control[J].Computers in Human Behavior,2008,24:1067- 1084.

[4] BLAU G,YANG Y,WARD- COOK K.Testing a measure of cyberloafing[J].Journal of Allied Health,2006,35(1):9- 17.

[5] 彭移风,宋学锋.非工作上网的行为及管理[J].企业管理,2008,(2):78- 79.

[6] ANANDARAJAN M, SIMMERS C.Constructive and destructive personal web use in the workplace: mapping employee attitudes[J].ANANDARAJAN M, SIMMERS C. Personal web usage in the workplace: a guide to effective human resource management. Hershey, PA: Information Science Publishing, 2004.

[7] ROBINSON S, BENNETT R.A typology of deviant workplace behaviors: a multi- dimensional scaling study[J].Academy Manage, 1995, 38:555- 572.

[8] 王群,陈永金,程君,等.员工非工作上网行为的诱因分析[J].管理观察,2009,(2):159- 160.

[9] LIM V K G, TEO T S H.Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: an exploratory study[J].Information & Management, 2005, 42(8): 1081- 1093.

[10] LIBERMAN B, SEIDMAN G, MCKENNA K, et al.Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing[J].Computers in Human Behavior, 2011,27:2192- 2199.

[11] LIM V K G,TEO T S H,LOO G L.How do I loaf here? let me count the ways[J]. Communications of the ACM,2002,45(1):66- 70.

[12] SIMMERS C,ANANDARAJAN M,D’OVIDIO R.Investigation of the underlying structure of personal web usage in the workplace[J].Academy of Management Proceedings,2008,(5): 1- 6.

[13] RESTUBOG S, GARCIA P, TOLEDANO L, et al.Yielding to (cyber)- temptation: exploring the buffering role of self- control in the relationship between organizational justice and cyberloafing behavior in the workplace[J].Journal of Research in Personality,2011,45:247- 251.

[14] ZOGHBI P.Fear in organizations: does intimidation by formal punishment mediate the relationship between interactional justice and workplace internet deviance?[J].Journal of Managerial Psychology,2006,21(6):580- 592.

[15] ZOGHBI P.Relationship between organizational justice and cyberloafing in the workplace: has “anomia” a say in the matter?[J].CyberPsychology & Behavior,2007,10(3):464- 470.

[16] ZOGHBI P.Inequity, conflict, and compliance dilemma as causes of cyberloafing[J].International Journal of Conflict Management,2009,20(2):188- 201.

[17] HENLE C A,BLANCHARD A L.The interaction of work stressors and organizational sanctions on cyberloafing[J].Journal of Managerial Issues, 2008,20(3):383- 400.

[18] ZOGHBI P.Do current anti- cyberloafing disciplinary practices have a replica in research findings? a study of the effects of coercive strategies on workplace internet misuse [J].Internet Research,2006,16(4):450- 467.

[19] MOORMAN R H. Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do perceptions influence employee citizenship?[J].Journal of Applied Psychology,1991,76:845- 855.

[20] 李超平,张翼.角色压力源对教师生理健康与心理健康的影响[J].心理发展与教育,2009,(1):114- 119.

[21] PETERSON M F,SMITH P B,AKANDE A,et al.Role conflict, ambiguity, and overload: a 21- nation study[J].Academy of Management Journal,1995,38(2):429- 452.

[22] 卢纹岱.Spss for Windows统计分析(第三版)[M].北京:电子工业出版社,2006.294- 312.

A Comparative Study on Influencing Factors of Different Types of Cyberloafing

TU Xiao-chun, WU Jin-feng

(College of Management, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)

Based on the multi-regression analysis, a comparative study is conducted to explore the influencing factors of different types of cyberloafing. The result shows that influencing factors of browsing-related cyberloafing in descending order include seeking personal satisfaction, the imperfection of relevant rules and rationalization propensity. The affecting factors of non-work-related email cyberloafing are rationalization propensity and seeking personal satisfaction. Rationalization propensity, seeking personal satisfaction and the imperfection of relevant rules affect interactive cyberloafing. These conclusions would provide implications for corporations to manage cyberloafing of employees.

cyberloafing; influencing factors; browsing-related cyberloafing; non-work-related email cyberloafing; interactive cyberloafing

C931.2;F272.9

A

2095-414X(2016)02-0012-07

涂晓春(1977-),女,副教授,博士研究生,研究方向:组织行为与人力资源管理.

国家自然科学基金资助项目(71172002);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC630189);湖北省教育厅人文社会科学研究项目青年项目(2012Q153).