陕西省产业结构效益与生态环境质量耦合关系研究

2016-05-05文彦君

文彦君,刘 嬉

(宝鸡文理学院 地理与环境学院/陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室,陕西 宝鸡 721013)

陕西省产业结构效益与生态环境质量耦合关系研究

文彦君,刘 嬉

(宝鸡文理学院 地理与环境学院/陕西省灾害监测与机理模拟重点实验室,陕西 宝鸡 721013)

产业结构效益和生态环境质量之间的相互协调,对区域社会、经济的健康、可持续发展至关重要。选取了陕西省2004~2013年的社会经济发展和生态环境数据,通过构建模型对陕西省产业结构效益和生态环境质量的演变进行了统计分析,并综合分析了其产业结构效益和生态环境质量的耦合关系。结果表明:陕西省产业结构和生态环境质量的综合效益及协调发展水平都处于较高水平,应当引起注意的是整体协调度和生态环境质量的下降。

产业结构效益;生态环境质量;综合评价;协调发展水平

产业结构作为人类经济活动与生态环境之间的链条,不仅控制着自然资源在产业内部的分配,而且对资源消耗和污染物产生有着不可忽视的调节作用[1]。产业结构的调整,带来的不仅仅是经济效益的增减,而且对生态环境的质量也产生了一定的影响;同样,生态环境的变化也会对产业结构效益造成一定的冲击[2]。陕西省地处西北地区,生态环境本身较为脆弱且南北存在较大差异,同时陕西省又是西北地区最大的经济、文化和产业集聚中心,其产业结构的布局与调整如何在提高经济效益和社会效益的同时又能兼顾到生态环境质量,做到可持续发展是其面临的一大难题。

前人对于产业结构和生态环境的综合研究主要有不同地区产业结构的生态环境效应的评价及其耦合关系研究等[3-6]。本文借鉴前人研究成果对陕西省产业结构效益和生态环境质量耦合协调关系进行了分析,并对产业结构效益和生态环境质量的协调发展水平进行了评价。

1 研究区概况

陕西省,简称“陕”、 “秦”,又称为三秦,位于我国大陆西北部地区,总面积 205800 km2。陕西地处东经105°29′~111°15′,北纬31°42′~39°35′之间,纵跨黄河、长江两大流域,周边与8个省市接壤,同时又是新亚欧大陆桥亚洲段与中国之间的门户,其承东启西的区位优势明显。陕西地势南北高,中间低并且由西向东倾斜,整体可划分为三大自然区域,即陕北高原、关中平原和陕南秦巴山区,分别以北山和秦岭为界。陕西整体属大陆季风气候,且由南向北逐渐过度,分别为北亚热带、暖温带和温带,其气候特征和地形地貌复杂多变,物种繁多,造就了许多世间珍奇,是一座自然博物馆,有“小中国之称”[7]。

近年来,陕西省经济迅速发展,投资、资源开发力度进一步加强,已呈现出快速增长的势头。“十一五”期间全省经济实现快速发展,国民生产总值由2005年的第20位上升至2010的第16位,正式跨入国内“万亿元省份俱乐部”。进入“十二五”以来,全省经济稳步增长。2014年全年体现出“总体平稳、稳中向好、结构向优”的良好态势,全年实现生产总值17690亿元,比上年增长了9.7%,其中,第一产业增加值1565亿元,增长了5.1%;第二产业9690亿元,增长了11.2%,第三产业6435亿元,增长了8.4%[8]。

2 陕西省产业结构的演变

1978~2013年陕西省三次产业结构表现出明显的变化趋势,由最初的“二、一、三”调整为“二、三、一”(图1)。具体来看,第一产业的比重基本呈不断下降趋势,2013年达到最低值9.5%。第三产业比重以2001年为转折点,呈先升后降的变化趋势,2001年比重最高达43.2%,表明陕西省旅游、服务业等自改革开放以来保持着良好的发展态势, 2001年之后第三产业比重快速下降,2008年受全国经济危机影响出现低谷后发展一直较为缓慢。与第三产业相反,第二产业发展趋势为先降后升,2008年其所占比重最高达56.1%,同时可看出,陕西省工业发展重型化特征明显(图2),从1984年之后重工业比重一直在50%以上,轻工业比重不断下降,2013年下降至16.67%,与此同时,建筑业所占比重逐渐上升。总的来看,陕西省产业结构的发展仍处于较为粗放阶段,发展水平仍然较低,第三产业的发展滞后[7,9]。

图1 1978~2013年陕西省三产产值比重变化

图2 陕西省第二产业内部结构变化

3 产业结构效益和生态环境质量指标体系与协调发展水平模型

3.1 构建评价指标

本文在科学性、代表性和易获取性的原则上结合陕西省实际情况来选取评价指标。参考前人研究,对于产业结构效益分别从经济效益、社会效益两个方面来进行评价[10-14],共选取了11个指标(表1);生态环境质量则用水环境、大气环境、土壤环境、植被覆盖和环境治理来衡量,选取了12个指标。

3.2 数据标准化处理

对于上述指标体系,采用阈值法对其原始数据的量纲进行统一,使每个指标值介于(0,1)之间。鉴于每个指标对系统的影响存在差异,有些指标与系统间存在着正相关关系,有些则是负相关(化学需氧量排放量、废水排放总量、氨氮排放量、SO2年平均浓度、可吸入颗粒物年均浓度、农药施用强度、每公顷耕地施用化肥量),因此,在标准化处理时,对于正相关指标,其计算公式为:

zi=xi/xmax

(1)

对于负相关指标,其计算公式为:

zi=xmin/xi

(2)

其中:zi为i指标的标准化值;xi为i指标的原始值;xmax为各评价指标的最大值,xmin为最小值。

3.3 计算权重

目前,用于计算评价指标权重值的方法有德尔菲法、层次分析法、主成分分析法等,本文选取主成分分析法来确定权重。主成分分析法是从原来较多个变量中提取出少数几个综合性指标的一种降维的统计分析法,能够较为客观地确定指标权重的大小。

具体步骤[15]:(1)用SPSS软件对各评价指标的原始数据进行标准化处理;(2)计算相关系数矩阵R,并求出R的特征值和相应的特征向量;(3)计算各因子的贡献率和累计贡献率,按累计贡献率达85%以上提取主成分;(4)计算主成分载荷和各评价因子的公因子方差;(5)对各评价指标的公因子方差进行归一化,得到的数据作为各指标的权重,计算公式如下:

(3)

其中:Wi为i指标的权重值,Hi为i指标的公因子方差,m为公因子个数。最后得出产业结构效益和生态环境质量评价指标的权重如表1和表2所示。

表1 产业结构效益评价指标体系表

表2 生态环境质量评价指标体系表

3.4 产业结构效益与生态环境质量协调发展水平模型

3.4.1 产业结构效益和生态环境质量的综合评价 (1)采用线性加权求和法分别计算出产业结构效益指数和生态环境质量指数,则:

(4)

(5)

其中:Ui为产业结构效益评价指数,Ei为生态环境质量评价指数;Pi为产业结构效益评价指标的标准化数值,Qi为生态环境质量评价指标的标准化数值;Wi为各指标的权重值。

(2)构建产业结构效益和生态环境质量的综合评价指数:

T=α×Ui+β×Ei

(6)

其中:T为产业结构效益与生态环境质量的综合指数,α、β为待定系数,一般认为产业结构效益与生态环境保护具有相同的重要性,因此,α、β取相同值0.5。

3.4.2 协调度函数 用协调度函数来评价产业结构效益与生态环境质量之间的协调程度,计算公式为:

(7)

式(7)中:C为产业结构效益与生态环境质量的协调度,K为协调系数,K≥2,在此取K=5。由公式可以得出C的取值范围在(0,1)之间,C越大协调度越大,反之则协调度越小。

本文在现有协调度等级划分基础上将协调度等级重新划分为7个等级,即0~0.39为失调型、0.40~0.49为弱度失调型、0.50~0.59为弱度协调型、0.60~0.69为较弱协调型、0.70~0.79为一般协调型、0.80~0.89为较强协调型、0.90~1.00为强协调型。

4 陕西省产业结构效益与生态环境质量协调发展研究

4.1 产业结构效益与生态环境质量相关分析

本文选取了2004~2013年的统计数据进行分析,所用数据均来源于陕西省统计年鉴、中国统计年鉴及相关统计公报,部分指标为计算所得(农药施用强度)。根据评价模型得出陕西省10年间产业结构效益和生态环境质量的得分以及综合评价得分。

表3 产业结构效益与生态环境质量协调发展水平划分标准及判别类型

由图3可知,2004~2010年间陕西省产业结构效益和生态环境质量都处于上升趋势;2011~2013年产业结构效益和生态环境大体呈现出相反方向的发展趋势,其中产业结构效益仍处于上升趋势,而生态环境质量则出现较大程度的下降,2011~2012年处于最低水平,指数为0.76,说明期间陕西省产业结构发展和生态环境保护之间出现矛盾,经济效益增长是以生态环境质量的下降为代价的;同时可以看出:2012~2013年生态环境质量指数有回升趋势,说明生态环境的破坏已经引起社会及政府部门的重视,开始受到保护和治理。从图3来看,综合评价指数10年间一直保持稳定的上升趋势,中间有较小波动但影响不大。

图3 陕西省产业结构效益、生态环境质量

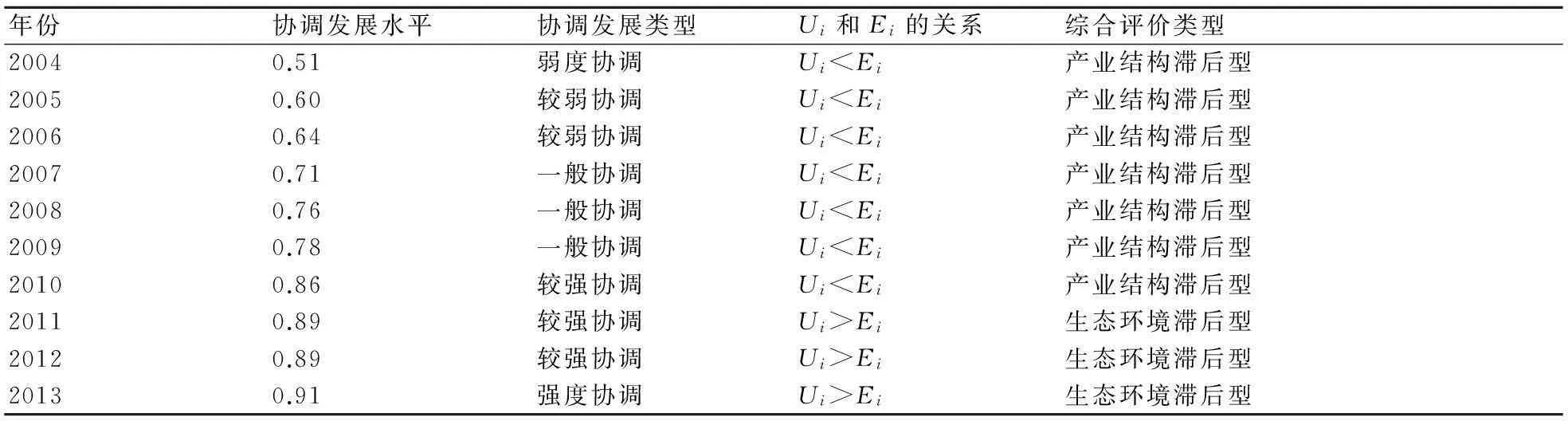

4.2 协调度和协调发展水平分析

根据公式(7)、(8)计算得出产业结构效益和生态环境质量协调度和协调发展水平数据(图4)。2004~2013年这10年陕西省产业结构效益和生态环境质量的总体协调度处于上升态势,2008年开始协调度都在较强协调度以上,其中2010~2013年在0.9以上,为强协调发展类型。同时从图4可以看出:陕西省产业结构效益和生态环境质量的协调度长期存在着波动性,是一种波浪式的前进,从2010年以后陕西省产业结构效益和生态环境质量的协调状况有一定程度的下降,结合前面的分析可知,这一结果是由陕西省产业结构的过快发展和对生态环境的破坏所导致的。

图4 陕西省产业结构效益和生态环境

根据表3的划分标准得出协调发展水平分类表(表4)。由表4可知:陕西省产业结构效益和生态环境质量的发展水平大体可分为两个阶段,第一阶段为2004~2010年,这一时期陕西省产业结构效益和生态环境质量的协调发展类型基本上处于为较强协调发展以下水平,其综合评价类型为产业结构滞后型;第二阶段为2011~2013年,其发展处于较强及以上协调发展水平,且产业结构效益大于生态环境质量,生态环境的保护落后于产业结构发展,其综合评价类型为生态环境滞后型。

表4 2004~2013年陕西省产业结构效益和生态环境质量协调发展水平

总体来看,陕西省产业结构和生态环境的综合效益指数、协调发展水平仍处于上升趋势。根据环境库兹尼茨曲线理论,陕西省产业结构效益和生态环境质量的发展轨迹符合倒 “U”型曲线,前期产业发展不足,产业结构效益落后于生态环境质量的发展,经济较为落后;中期片面追求经济效益,忽视了生态效益,导致生态环境质量下降;后期由于经济的增长以及对生态环境认识程度的加深,开始加大对生态环境的投入与保护,使得生态环境质量开始好转,但要使生态环境恢复到之前的状态还需继续加大对生态环境的保护力度。

5 总结及建议

本文通过构建评价指标体系及其协调发展水平模型,对陕西省产业结构效益和生态环境质量间耦合协调关系进行了定量和定性分析,并根据其综合评价指数和协调度得出协调发展水平,判断目前陕西省产业结构效益和生态环境质量处于强协调发展水平,但后期生态环境相对滞后于产业结构的发展,据此本文提出以下建议:

5.1 促进产业结构优化升级

陕西省第二产业发展重型化特征明显,其工业污染在很大程度上直接影响着生态环境的质量,因此陕西省应加快产业结构调整,淘汰落后工业企业及重污染企业,逐步减少重工业在第二产业中的比重。

5.2 积极促进产业结构向生态化方向转变

陕西省应积极发展生态产业,减少产业污染源,始终重视产业结构与生态环境的相互协调,走可持续协调发展的道路。

5.3 政府监管并建立健全相关保护生态环境的法规制度

对于生态环境的保护,政府应起到中坚作用,一方面对于各种污染排放要严格把关,另一方面还要加大对生态环境的资金投入,做好环境治理工作。

[1] 晋腾,黄欣欣,任建兰.济南市产业结构变化及其生态环境效应评价[J].山东师范大学学报,2014,29(2):98-101.

[2] 许丽忆,陈燕武,王晨旭.产业结构、生态环境与经济增长的长期均衡关系研究[J].生产力研究,2013(8):9-11.

[3] 彭建,王仰麟,叶敏婷,等.区域产业结构变化及其生态环境效应:以云南省丽江市为例[J].地理学报,2005,60(5):798-804.

[4] 王强.产业结构效益与生态环境质量耦合研究:以济南市为例[D].济南:山东师范大学,2007.

[5] 张晓东,朱德海.中国区域经济与环境协调度预测分析[J].资源科学,2003,25(2):1-6.

[6] 卢雅珍.关中—天水经济区产业与生态环境耦合发展研究[D].兰州:兰州大学,2014.

[7] 陕西省统计局.陕西省统计年鉴[G].北京:中国统计出版社,2010-2014.

[8] 陕西省统计局.陕西省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2014-02-28]http://district.ce.cn/newarea/roll/201402/28/t20140228_2394777.shtml.

[9] 陕西省统计局.1949~2009陕西统计六十年[G].北京:中国统计出版社,1949-2009.

[10] 任建兰,张淑敏,周鹏.山东省产业结构生态评价与循环经济模式构建思路[J].地理科学,2004,24(6):648-653.

[11] 赵雪雁,周健,王录仓.黑河流域产业结构与生态环境的耦合关系辨识[J].中国人口·资源与环境,2005,15(4):69-73.

[12] 陈端吕,肖小勇.产业结构的生态影响效应研究[J].湖北农业科学,2010,49(3):745-754.

[13] 李英,张伟,李爱贞.济南市生态环境质量现状评价[J].山东师范大学学报,2002,17(2): 55-58.

[14] 刘晶茹,吕彬,张娜,等.生态产业园的复合生态效率及评价指标体系[J].生态学报,2014,34(1):136-141.

[15] 徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社, 2006:84-87.

[16] 杨士弘,廖重斌.关于环境和经济协调发展研究方法的探讨[J].广东环境监测,1992(4):2-6.

[17] 阳洁,魏新.环境经济协调度及其分析评价[J].技术经济与管理研究,2000(3):54-55.

Study on Coupling Relation between Industrial Structure Benefit and Ecological Environmental Quality in Shaanxi Province

WEN Yan-jun, LIU Xi

(Key Laboratory of Disaster Monitoring and Mechanism Simulation of Shaanxi Province,College of Geography and Environment, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, China)

The relationship between industrial structure efficiency and ecological environment quality was particularly important to regional social and economic sustainable development. Based on the data for the period 2004~2013 of socio-economic development and ecological environment in Shaanxi province, the evolution and coupling relationship of Shaanxi industry structure efficiency and quality of the ecological environment were analyzed. The results showed that both comprehensive benefits of Shaanxi province industry structure and ecological environment quality and coordinated development were at a high level, but which should be noted that the degree of decline in the overall coordination and ecological environment quality.

Industrial structure efficiency; Ecological environment quality; Comprehensive evaluation; Coordinated development level

2015-08-27

国家自然科学基金项目“基于区域公众人地观和风险感知的全球变化适应研究”(41071359);宝鸡文理学院校级重点科

研项目“陕西省产业结构演变及其生态环境效应研究”(ZK12097)。

文彦君(1978—),陕西宝鸡人,副教授,研究方向:自然灾害风险与可持续发展。

F127

A

1001-8581(2016)03-0098-05

王 影)