急性脑梗死静脉溶栓护理对患者神经功能评分的影响

2016-05-04包晓英

包晓英

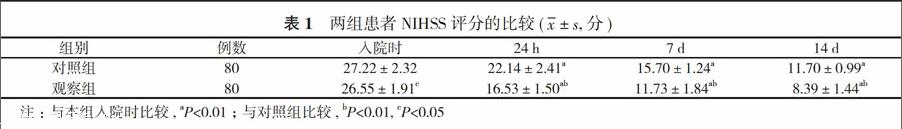

【摘要】 目的 观察辅助溶栓护理干预的急性脑梗死静脉溶栓患者神经功能评分的变化。方法 160例急性脑梗死静脉溶栓患者, 按入院顺序随机分为观察组和对照组, 各80例。对照组给予常规护理, 观察组在常规护理基础上增加溶栓护理干预。采用美国国立卫生院卒中(NIHSS)评分比较两组入院时、溶栓后24 h、7 d及14 d神经功能损伤情况。结果 两组患者溶栓后24 h、7 d及14 d NIHSS评分均较入院时降低, 且观察组低于对照组[(16.53±1.50)分VS(22.14±2.41)分;(11.73±1.84)分VS (15.70±1.24)分;(8.39±1.44分VS(11.70±0.99)分](P<0.01)。结论 施行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者辅助溶栓护理干预可提高患者术后的神经功能评分。

【关键词】 急性脑梗死;溶栓治疗;神经功能评分;护理

目前, 溶栓治疗是脑梗死患者恢复血流最重要的措施, 其主要作用为挽救缺血性半暗带, 在出现不可逆性再损害前, 使局部缺血脑的组织获得再灌注, 限制梗死面积进一步扩大, 以期迅速改善症状, 提高预后, 降低致残率, 提高患者的生活质量[1]。研究发现[2], 在静脉溶栓治疗脑梗死过程中, 临床护理干预应采取更科学、更高效措施, 使溶栓效果提高, 并发症发生率降低, 但临床实践中, 仍存在较多问题。本研究通过观察急性脑梗死静脉溶栓患者辅助溶栓护理干预对神经功能评分的影响, 探讨溶栓护理的重要性, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2013年3月~2015年3月本院行静脉溶栓治疗的160例脑梗死患者, 其中男96例, 女64例, 平均年龄(64.25±9.48)岁。根据入院先后顺序随机分为观察组和对照组, 各80例。

1. 2 方法

1. 2. 1 治疗措施 继续行常规治疗, 如扩容、神经营养剂、支持等。溶栓治疗均采用重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA) 0.6~0.9 mg/kg静脉溶栓, 取10%总剂量推注5 min, 余剂量混匀后1 h内静脉滴注。溶栓24 h后复查凝血4项、头颅CT, 确定有无出血。给予低分子肝素钠0.4 IU/d, 连续皮下注射10~14 d, 后改为阿司匹林50 mg/d口服, 改善脑细胞代谢等治疗。

1. 2. 2 护理措施

1. 2. 2. 1 对照组给予常规护理干预。根据医生的临床经验及医嘱进行常规的溶栓护理, 主要包括心理、饮食、出院指导等, 如多与患者沟通, 消除不良情绪, 建立信心;嘱低盐、低脂饮食, 保持大便通畅;家属注意院外对患者的照顾, 避免发生院外摔倒等危险情况。

1. 2. 2. 2 观察组在常规护理基础上增加溶栓护理干预。护士应在最短的时间内做好血常规、凝血等必要检测, 辅助医生询问病史以确认溶栓病例。记录患者生命体征, 一旦病例被选择, 迅速建立静脉通路, 准备可能会需要的相关抢救工具。进行心理疏导, 同时丰富患者病史内容, 及时向医生汇报病史情况。在溶栓过程中, 护士需保持静脉通道通畅, 密切关注患者生命体征变化, 同时根据瞳孔、肢体肌力、语言等症状改善情况, 观察溶栓的治疗效果。注意患者皮肤黏膜、口腔、眼底等部位是否有出血倾向, 如有倾向, 及时报告医生, 停止行静脉溶栓治疗, 并进行积极处理。在溶栓后, 护士仍需密切观察患者心率、血压等生命体征变化, 进行凝血4项、血压、血常规、肝肾功能检查。嘱患者绝对卧床24 h, 观察口腔、皮肤、黏膜等处是否有出血情况。

1. 3 观察指标[3] 采用NIHSS评分判定临床神经功能缺损程度, 该量表包括意识水平、凝视、视野、面瘫、上、下肢运动等11项内容。总计45分, 分数越高说明神经功能缺损越严重。

1. 4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

两组患者入院时NIHSS评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。溶栓后两组24 h、7 d及14 d NIHSS评分均较入院时降低, 且观察组较对照组降低更明显(P<0.01)。见表1。

3 讨论

脑梗死是由于各种原因所致的脑组织局部区域血液供应障碍, 致使脑组织缺血缺氧性病变坏死, 进而产生临床上对应的神经功能缺失。是目前致死率、致残率较高的疾病之一, 每年发病率达150万以上, 急性脑梗死发病初期, 病灶由中心坏死区和周围的缺血半暗带共同构成, 在血管闭塞10 min后, 中心坏死区神经元即发生永久性死亡, 而由于缺血半暗带区域局部血流量尚高, 在一定时间内该区域的神经元不会发生永久性死亡, 因此, 通过有效的治疗手段及时改善区域血供, 有可能挽救此区域濒临死亡的神经元。临床实践发现, 在静脉溶栓治疗急性脑梗死的过程中, 做好溶栓护理是确保患者安全的前提和条件, 有效的护理干预有助于提高临床治疗效果, 降低急性脑梗死患者神经功能缺损的程度。本研究中, 两组患者入院时NIHSS评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。但经溶栓治疗后, 两组24 h、7 d及14 d NIHSS评分均较入院时降低, 且观察组低于对照组(P<0.01), 与相关研究结果类似[4]。

综上所述, 施行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者辅助溶栓护理干预可提高患者术后的神经功能评分。

参考文献

[1] 潘贤妃. 静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效观察及护理. 护士进修杂志, 2013, 28(24):2292-2293.

[2] 刘丙丽.静脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效及护理观察.当代医学, 2012, 18(33):135-136.

[3] 王涛, 安中平.机械碎栓结合rt-PA动脉溶栓治疗急性脑梗死疗效观察.天津医科大学, 2014.

[4] 刘玲玉, 陈斌, 吕志华, 等.超早期动脉优质护理急性脑梗死的疗效观察.神经损伤与功能重建, 2011, 6(4):250-253.

[收稿日期:2015-11-20]