使用者对社交媒体特性及重要性认知的实证研究——以中国常用社交媒体为研究对象

2016-05-04孙源南

孙源南 姚 琦

(山东女子学院 文化传播学院,山东 济南 250300;澳门大学 传播系,澳门)

使用者对社交媒体特性及重要性认知的实证研究

——以中国常用社交媒体为研究对象

孙源南姚琦

(山东女子学院 文化传播学院,山东 济南250300;澳门大学 传播系,澳门)

[摘要]网络社交媒体的研究已成为近年来传播学的热点。但是,以往的相关研究仅立足于某个特定媒体,或只对两个媒体进行特性上的分析或比较,鲜有从宏观上对当下国内的社交媒体进行全面评估分析的研究,缺乏对各个传播特性独有特点的深入理解。本文对当下国内6大类型的社交媒体,以参与性、对话性、连接性、分享性和开放性为维度,进行了全面的比较与分析,在此基础上增加了社交媒体在使用者个人层面及社会层面重要程度的比较及分析。结果显示,微博类社交媒体在5大特性上均高于其他类社交媒体。受访者认为,所有的社交类媒体对社会的重要性程度都高于对个人的重要性程度。这一结果,与之前在美国进行的类似调查有明显的差异,显示了两国使用者对不同类型社交媒体特性的认知差异。

[关键词]社交媒体;社交媒体特性;社交媒体类型;受众认知

一、理论背景

(一)社交媒体的定义及类型

当今社会,网络信息传播平台的发展日新月异且多姿多彩,社交媒体是众多网络信息传播平台中最为典型与流行的一种。尽管如此,学术界始终没有对何为社交媒体给出一个统一的定义。Antony Mayfield将社交媒体定义为一种新型在线媒体,它赋予用户极大空间去互动和参与,这种媒体拥有以下的几个特性: 连通性、公开性、交流性、社区化、对话性、参与性。*Antony Mayfield (2007). “What is social media”, iCrossing. co. uk/ ebooks.Andreas Kaplan和Michael Haenlein则认为社交媒体是 一种基于意识形态和web2.0技术基础上的在线应用,用户可以在此应用中自己创造内容 ( UGC) 并和其他用户进行交流。总体来讲,社交媒体可以被看作为互动、协作和创作以及分享各种数码内容而建立的在线平台。*Universal McCann (2008). “Power to the people: Social media tracker Wave 3”, Retrieved October 30, 2009, from: http://www.scribd.com/doc/25109686/International-Social-Media-Research-Wave-3.如同其多样化的定义,根据其功能和结构,社交媒体在表现形式上也是多种多样的。本文根据功能划分,将社交媒体分为6个类型。

1.以交友为其主要功能的社交网站(Social Networking Site, SNS)。通过社交网站,人们不仅能与现存的强关系朋友保持联系,还能够结识新的弱关系朋友。用户在社交网站中可以在一个封闭的系统内建立公开的或半公开的个人档案,与分享链接的人产生联系,在系统内自由浏览或跳至彼此相连接的用户界面。*Boyd, d., Ellison, N.E. (2007). “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”, in Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.社交网站中最具有代表性的是国外的Facebook、LinkedIn,以及国内的人人网。

2.博客(Blog)。被看作是网络杂志的博客,是由个人或集体创作出来的,包含文字、图片、视频、评论和超链接等。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的报告,截止到2012年底,中国的博客用户数量达到了惊人的3.7亿。*中国互联网信息中心:《第31次中国互联网络发展状况统计报告》,2013年1月,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201403/t20140305_46239.htm国外著名的博客有Huffingtonpost.com,我国则以新浪博客、博客中国最具代表性。

3.微博即微博客(MicroBlog)。《2013年中国社交类应用用户行为研究报告》将微博定义为:基于用户关系并可以实现信息获取、传播以及分享的平台,用户可以通过 WEB、WAP等客户端建构个人社区,上传140字以内的文字信息,并实现实时分享。*中国互联网中心:《2013年中国社交类应用用户行为研究报告》,2013年12月,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/sqbg/201312/t20131225_43545.htm通过如此简洁和方便的传播模式,微博用户可以随时、随地地与他人分享个人的日常点滴与生活感悟等。Twitter和新浪微博就是时下最受欢迎的微博典型。

4.维基(Wiki)。维基是一个“内容开放”、“免费”、“自由”的基于网页内容的传播机制,鼓励来自世界各地的人作为作者或编辑参与到信息的制作过程中来。*百度百科:维基,2014年8 http://baike.baidu.com/view/1245.htm?from_id=10340758&type=syn&fromtitle=维基&fr=aladdin维基百科和百度百科就是其典型代表。

5.网络论坛(Online Forums)。网络论坛即BBS(Bulletin Board System)的出现体现了许多社交媒体的新特性,比如虚拟性、互动性、跨时空区域性和公共性等。它是网络舆论形成的平台之一,并为用户提供了发表意见、制造、传播及获取信息等功能。*曾绚琦:《网络论坛的传播管理研究》,载《北京印刷学院》,2006年。用户可以按照个人的爱好选择进入特定的版块,参与到分享和讨论中去。目前国内比较有代表性的网络论坛有猫扑、天涯等。

6.内容社区(Content Communities)。内容社区与网络社区很容易被混淆。内容社区的宗旨是通过差异化的内容传播,使得用户发生融合或是分化,在这种情况下生成的社区既相互补充又彼此独立。内容社区往往只针对某种特定类型的内容进行分享和讨论,如图片、视频、音乐、书籍等。*Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho & Sangwon Lee.(2013). “User Perceptions of Social Media: A comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media”, in Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 4, October 2013例如国外有Flickr、You Tube,国内有花瓣、优酷、虾米、豆瓣等。

(二)社交媒体的特性

尽管不同的社交媒体拥有不同的属性、传播模式和社交功能。但通过研究,Mayfield认为所有类型的社交媒体拥有5种共同特性:参与性、对话性、连接性、分享性和开放性。

1.参与性。社交媒体所进行的社交活动是通过无处不在的交流平台进行的。它独有的传播机制使得用户有极大的空间参与其中。它的功能不仅仅限于用户的各种资料或信息的储存,还能够在心理层面上满足用户“被人关注”和“受人敬仰”的需求以及“创建关系”和“产生影响”的需求。*闵大洪:《传统媒体的网络社会化媒体使用》,《南方传媒研究》 2009年第6期。

2.对话性。与传统媒体的单向传播机制不同,社交媒体形成的是媒体与用户、用户与用户间的双向传播机制。*Rowley, J. (2004). “Just another channel? in Marketing communications in e-business”, in Marketing Intelligence & Planning, 22(1), pp.24-41.因此,对话性不仅是社交媒体的基本属性之一,也是社交媒体的重要价值之一。不同的社交媒体向用户提供的对话性程度不同。例如,人人网给用户提供了多种对话元素,微博和视频网站如土豆网则拥有相对少的对话性。这是由它们的核心用途和结构所决定的。*Pilch, C. (2009). “Social media marketing and web 2.0: What are they, and how can they help you bring in more business”, in Business West. Retrieved September 8, 2009, from http://businesswest.com/details.asp?id=1916

3.连接性。用户在社交媒体上可以和其他用户发生各种连接。例如,用户可以在社交媒体上轻易地找到和他有相同爱好的人,并且了解这些人最近的动态甚至行动轨迹(在依托基于位置的服务的前提下)。而且用户也可以建立自己的社交圈子,并了解此圈子中的用户发生的任何事情。*李游:《SNS的传播学特征及价值解析》,《当代传播》2009年第3期。

4.分享性。社交媒体还有一个最大的特点就是其用户的分享性或者称为资源共享性。用户可以在社交媒体上处理个人数据、管理社交关系,并可以和其他用户共享自己的信息,内容和知识。*李游:《SNS的传播学特征及价值解析》,《当代传播》2009年第3期。此外,由于社交媒体的传播机制,或许某个用户并不使用某个社交媒体平台,但这并不妨碍他分享自己感兴趣的内容到这个社交媒体上,或接收来自这个社交群体的他感兴趣的内容。

5.开放性。社交媒体的一个显著特性就是开放性。社交媒体改变了传统媒体一统天下的一对多的传播模式。它所带来的多对多的新型模式鼓励用户自由地制造、评论、分享和反馈。而网络上的资源也能够在资源和用户,以及用户和用户之间畅行无阻。*曹博林:《社交媒体: 概念、发展历程、特征与未来——兼谈当下对社交媒体认识的模糊之处》,《湖南广播电视大学学报》2011年第3期。开放性这一特性得益于社交媒体的人际网络理念和便利的传播机制。根据结构的不同,不同社交媒体的开放性或多或少,各不相同。例如,由某些特定社区所组建的论坛就比微博要少一些开放性,因为后者是对于所有人都开放注册的。

二、研究方法

(一)研究问题

本文将通过对6大类型社交媒体在5个共同特性(或传播维度)上所呈现的用户认知差异及其优势进行全面的比较与分析,并对社交媒体在用户个人层面和社会层面的重要程度进行比较与分析。具体的研究问题如下:

问题1:用户对各类社交媒体,在参与性、对话性、连接性、分享性和开放性5个特性上的认知有何不同?

问题2:用户对各类社交媒体于自身、社会的重要性如何认知?

问题3:用户对各类社交媒体于自身、社会的重要性的认知上有何差异?

(二)研究设计

1.变量与问卷构成。本文的问卷问项是在大量传播学和心理学文献的基础上产生的,采用的量表均为李克特7度量表,量表范围由“1,表示强烈反对”到“7,强烈认同”。

参与性的问卷问项改编自Koh和Kim*Koh, J. & Kim, D. (2004) Knowledge sharing in virtual communities: An e-business perspective. Expert Systems with Applications, 26(2), 155-166.,以及Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho 和 Sangwon Lee*Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho & Sangwon Lee.(2013). “User Perceptions of Social Media: A comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media”, in Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 4, October 2013在相关研究中符合社交媒体背景的调查问项,如“在这里我可以积极地参与我关心的社区∕团体活动”、“ 在这里我会为促进我所感兴趣的社区∕团体的发展而竭尽全力”等。Liu*Liu, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of Advertising Research, 43(2), 207-216.在2013年围绕双向传播的互动所进行的研究中,涉及对话参与、反馈和双向传播的三个量表被用来测试本文中有关社交媒体对话性的问题,问项有“在这里我与他人能进行有意义的对话”、“在这里我与他人的交流是相互的、双向的”、“ 在这里我会回复其他用户的留言”等。调查连接性的问卷问项改编自Lee*Lee, R. M., Draper, M., & Lee, S. (2001). Social connectedness, dysfunctional interpersonal behaviors, and psychological distress: Testing a mediator model. Journal of Counseling Psychology, 48(3), 310-318.在2001年的一份心理学研究问卷中所使用过的问卷问项,共包含4个问题。分享性的问项出自于Sylvia M*Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho & Sangwon Lee.(2013). “User Perceptions of Social Media: A comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media”, in Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 4, October 2013.及同事在对用户个人特征对社交媒体的使用研究中所使用的测量问项,如“在这儿我能把自己的兴趣爱好和想法分享给他人”、“在这里我能找到与我志趣相投的人,并与之互动”等。这些问项主要用于测量社交媒体用户间是否分享共同爱好、想法和价值观。开放性的问卷问项改编自Roger*Rogers, D. P. (1987). The development of a measure of perceived communication openness. The Journal of Business Communication, 24(4), 53-61.在1987年关于组织传播的研究中调查组织内成员在传播的开放性认知上的问项,如“在这里能很轻松地表达自己的意见”、“ 在这里能公开地与他人交换彼此的新想法”等。这些问题可以很好地帮助我们评估各个社交媒体在开放性上程度的高低。

尽管重要性不属于社交媒体的5大特性,但是这一部分可以很好地反映出各社交媒体对于个人以及社会层面的重要性程度。对重要性的测量,本文将其分为“对用户自身而言的重要性”和“对社会而言的重要性”两部分,用户分别对6个媒体从“1, 非常不重要”到“7, 非常重要”进行评价。

社交媒体类型方面,本文根据文献综述中社交媒体的类型及定义,针对每种类型选取了相应的当下国内具有代表性的社交媒体。分别是:社交网站类,选取了人人网、开心网、百合网等;博客类,选取了博客中国、新浪博客等;微博类,选取了新浪微博、腾讯微博、饭否等;维基类,选取了百度百科、维基百科等;网络论坛类,选取了天涯、猫扑、强国论坛等;内容社区选取了优酷、虾米、花瓣等。受访者将在“1,表示强烈反对”至“ 7,表示强烈认同”的李克特7度量表上对每一个特性下6个社交媒体的表现打分。

最后,在问卷中还涉及了人口统计学和社交媒体使用方面的问题,如性别、教育程度、家庭收入和社交媒体使用时间等。

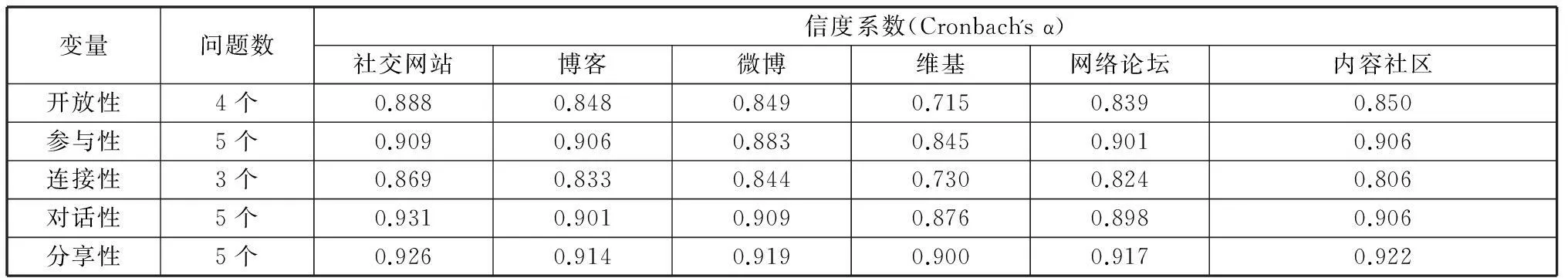

根据表1,6个社交媒体在5大特性上的信度检验系数均在0.6以上。这说明所有用于测量社交媒体在参与性、连接性、对话性、分享性和开放性上的问卷问项之间存在内在一致性、稳定性。

表1 社交媒体5大特性的信度检验

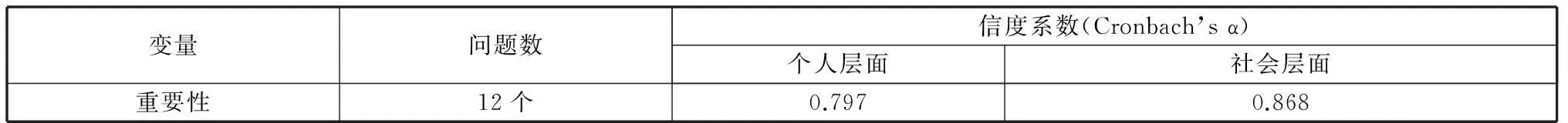

根据表2,6个社交媒体在对用户个人和社会的重要程度上的信度检验系数均在0.6以上。这说明,测量重要性的12个问卷问项之间存在内在一致性、稳定性。

表2 社交媒体重要性的信度检验

2.数据来源。本研究采用问卷调查的方法,于2014年7月16日—25日之间,向在中国国内以及国外居住的、使用社交媒体的中国公民发放问卷330份。问卷共收回300份,其中有效问卷为265份。由于客观条件的限制,本研究无法进行大规模、全面的抽样调查研究。因此,本研究难以确保统计结果全面、准确地反映使用者的整体特征。根据有效样本,调查对象的人口统计学特征如下,按照性别划分:男性共94名(35.5%)、女性171名(64.5%);按年龄段来分: “20—25岁”114名(43.1%)、“26—30岁”121名(45.7%)、“30岁及以上”30名(11.2%)。另外,职业方面,占受访者比例最高的是学生(120名,45.3%),其次是事业单位工作人员(65名,24.5%)、公司企业职员(54名,20.4%)。

三、调查数据分析

(一)受访者对各类社交媒体特性的认知

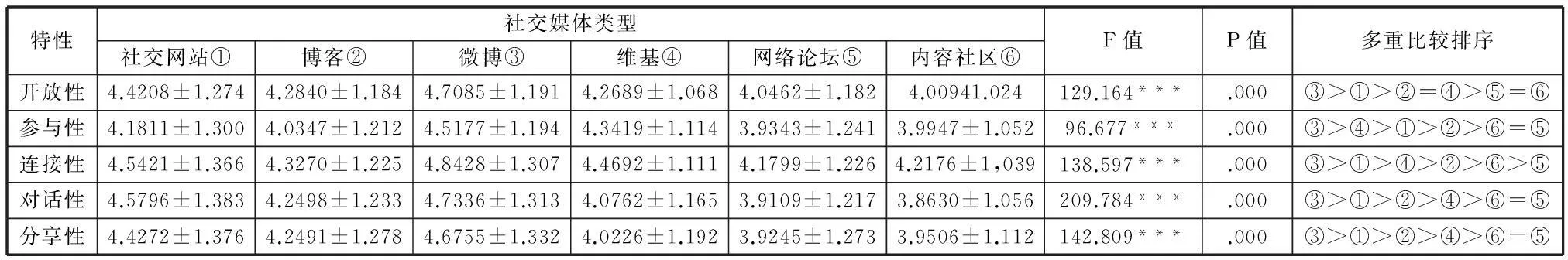

为了考察用户对6个社交媒体在5大特性上的认知差异,本研究通过非参数配对样本wilcoxon方法,在每一个特性上对6个社交媒体的用户认知差异进行了分析与排序。6个社交媒体在5大特性上皆有显著差异(P=.000)。第一,在“开放性”上,受访者对微博类社交媒体的评价最高(4.7085),其次是社交网站(4.4208)和博客(4.2840),开放性程度最低的是网络论坛(4.0462)和内容社区(4.0094);第二,在“参与性”方面,受访者认为微博(4.5177)、维基百科类(4.3419)社交媒体的参与程度高于其他社交媒体,内容社区(3.9947)和网络论坛(3.9343)的参与程度最低;第三,在“连接性”方面,微博(4.8428)依然排在其他社交媒体的首位,其次是社交网站(4.5421)与维基类(4.4692)社交媒体,连接程度最低的依然是内容社区(4.2176)和网络论坛(4.1799);第四,在“对话性”上,微博(4.7336)、社交网站(4.5796)和博客(4.2498)类社交媒体的“对话性”在受访者心目中名列前茅,排名最低的是内容社区(3.8630);第五,在“分享性”方面,与“对话性”一样,微博(4.6755)、社交网站(4.4272)和博客(4.2491)在与他人分享信息方面高于其他类型的社交媒体。(参见表3)

(二) 受访者对各类社交媒体于自身和社会的重要性认知

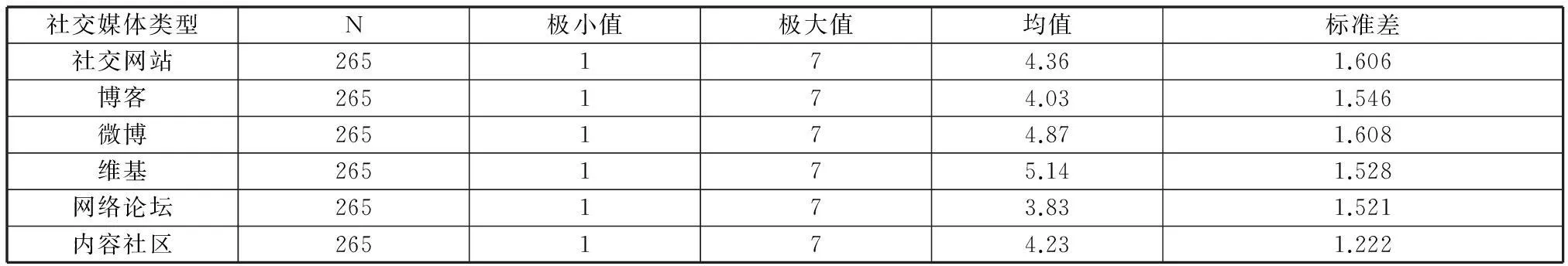

为了了解各类社交媒体对于受访者自身和社会的重要程度,本文运用频度分析受访者对各类社交媒体在个人层面和社会层面的重要性评价。结果显示:首先,在6类社交媒体对于受访者自身的重要程度上,维基百科(5.14)类社交媒体的重要程度最高,其次是微博(4.87)、社交网站(4.36)、内容社区(4.23)、博客(4.03)和网络论坛(3.83)类社交媒体。(参见表4)

表3 用户对各类社交媒体,在5个特性上的认知

*p<0.05, **p<0.01

表4 各类社交媒体对受访者自身的重要程度

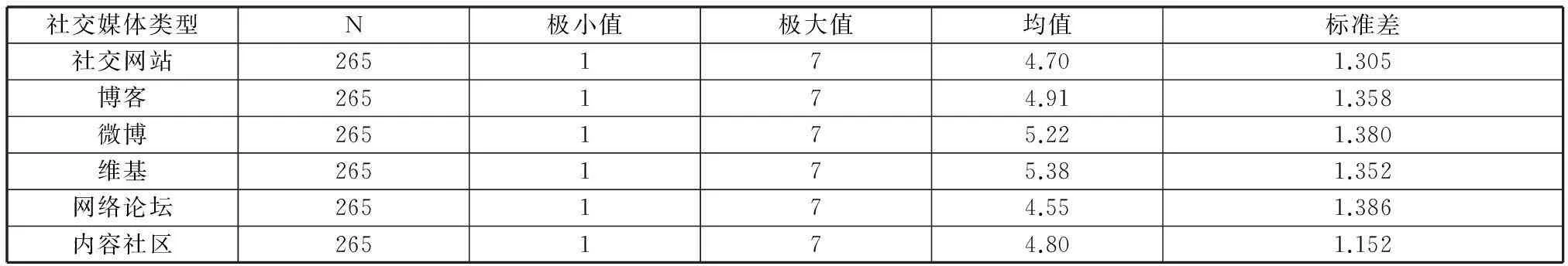

其次,在受访者看来,在6类社交媒体对于社会的重要程度上(参见表5),维基类社交媒体依然是重要程度最高的社交媒体,其后依次是微博、博客、内容社区、社交网站和网络论坛。

表5 各类社交媒体对社会的重要程度

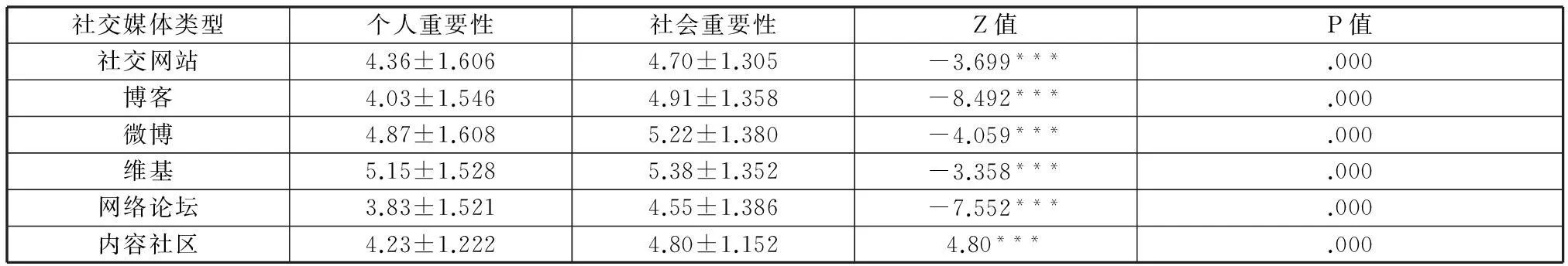

(三)各类社交媒体在个人和社会层面的重要程度比较

了解了用户对各类社交媒体于自身和社会的重要性认知后,本研究通过非参数配对样本wilcoxon方法对二者进行了比较分析。结果显示,受访者认为所有类型的社交媒体对于社会而言的重要性均大于对自身而言的重要性。即,所有社交媒体对其他人的重要性高于对自己的重要性。(参见表6)

表6 各类社交媒体在个人、社会间的重要程度比较

四、研究结论

社交媒体自出现以来一直是传播学持续关注的话题,围绕社交媒体进行的研究也屡见不鲜。但是在之前的研究当中,往往是抽取社交媒体中的一类个体作为研究对象,很少整合所有类型的社交媒体进行讨论。然而,社交媒体是web2.0时代最具代表性的产物,也是web2.0的发展驱动力。如今各类社交媒体占据着人们的日常工作和生活,通过手机或电脑使用社交媒体的人们随处可见。因此,如果仍然只是研究社交媒体当中的某类个体,并不能从宏观上把握社交媒体这一事物的整体特性与用户认知,对各类社交媒体内部个体间的使用和用户认知差异进行比较研究就显得尤为必要。

2013年,美国佛罗里达大学教授Sylvia M. Chan-Olmsted及另外两名他校教授就美国用户对各类社交媒体在参与性、分享性、连接性、对话性和开放性上的认知差异进行了研究。*Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho & Sangwon Lee.(2013). “User Perceptions of Social Media: A comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media”, in Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 3, Issue 4, October 2013.本文参照上述研究中对社交媒体的分类及定义,选取了当下中国6类最具代表性的社交媒体,对国内用户在这6类社交媒体的5个共同特性上的认知差异进行了比较分析,并将二者的分析结果进行了比较,意在把握各类社交媒体在用户心目中的重要程度,以及用户心目中各类社交媒体对社会的价值体现程度。

研究结果显示,微博类社交媒体不论是在参与、分享、连接、对话和开放方面都比其他类型社交媒体的用户认知程度要高。这与微博类社交媒体本身为用户提供的服务有关。首先,微博类社交媒体对用户的访问不设门槛,在微博类社交媒体上不仅可以维系现有的强关系,还可以结识新的用户,为构建个人弱关系网络提供了便利。其次,微博类社交媒体不仅可以放送140字以内的文字,还可以发布图片、视频等链接,在用户的分享性上提供了便利。第三,访问不设门槛,易于分享自己感兴趣的内容,大大鼓励了人们参与的积极性。最后,微博提供了用户评论、转发、转发及评论和私信功能,方便了用户与他人的互动。尽管社交网站类社交媒体与微博类社交媒体为用户提供的服务非常相似,但是受访者对社交网站类社交媒体在5大特性上的认知均低于微博类社交媒体。在受访者对社交媒体特性的认知上,内容社区和网络论坛不论在参与、分享、连接、对话和开放方面都比其他类型的社交媒体的认知程度要低。但是受访者对于二者的使用频率和时间却并不少。这就说明,国内用户对于内容社区和网络论坛仅仅局限在个人的使用方面,并不投身其中,不进行发布、分享和评论等其他活动。

以上有关社交媒体间用户认知差异的研究结果均与在美国进行的上述调查研究结果有差异。这一差异不仅体现了两国社交媒体用户的认知差异,也体现了两国社交媒体在其特性、功能与表现上的不同。美国的用户认为,社交网站类社交媒体在参与性、对话性、连接性、分享性和开放性上要比其他社交媒体的程度更高,紧随其后的是网络论坛。而在国内用户看来,微博类社交媒体在5个特性上的程度最高,其次是社交网站,最后是网络论坛和内容社区。这一差异主要体现在三个方面:1.从社交媒体发展来看,国内的社交网站为用户提供的服务并没有随着其他新媒体的入侵而不断完善更新;大部分用户登陆社交网站主要是为了维系现有的人际关系,浏览同学或好友的相册、新鲜事、日记等,已产生固有的概念理解与使用模式;国内的新型社交媒体如微博等推陈出新,分散了用户的注意力,新鲜感促使其对现有的社交媒体产生倦怠感。2.现如今在中国大行其道的社交媒体是微信和陌陌这样的移动端的即时通讯类媒体。这些媒体的特点是利用了无处不在的移动终端、高度定制化的操作和即时反馈,迅速地聚拢了一大批拥护者。然而论坛和社区却由于其先天特性的约束,并不能迅速高效地在资源和用户以及用户和用户之间牵线搭桥。3.从文化差异上看,中国人的情绪更内敛,对于他人的状态喜欢围观却不一定参与。所以网络论坛对于国内用户来说,怀着新鲜猎奇的情绪去浏览的居多,主动发起话题并参与讨论的人少。国内的网络论坛曾经红极一时,却都慢慢地消沉下去,尽管其中有很多原因,但是用户自身的感受与能动性确实也是一大不可忽视的因素。

维基类社交媒体如百度百科等,不论是在用户个人层面,还是对全社会而言,重要程度都最高。这与维基类社交媒体自身为用户提供的服务有关。维基类社交媒体是鼓励所有的用户参与其中,不断地对词条、知识、概念、名人的详细资料信息进行编写、补充和修改,有着百科全书的作用。另外,研究发现,受访者均认为所有社交媒体或许对自身的重要程度一般,却一定对社会或者对他人有着较高的重要性。甚至有些用户从未使用过其中某些社交媒体,但却依然认为它们对社会的重要性程度会比对自己个人高出很多。或许用“第三者效果”理论可以解释这一现象,但是由于客观原因限制,本文并未对这一现象的原因作进一步研究,有待后续研究考证。

此外,本研究也为社交媒体的制作设计从业人员提供了可供参考的方向。除此之外,由于现在越来越多的商家开始利用社交媒体进行各种广告活动,比如促销和病毒营销。本研究也可以为这些业内人士理清思路,帮助他们更好地理解不同社交媒体的特性,并能有的放矢地制作出更加受用户接受的广告。

(责任编辑:佘克)

[中图分类号]G210

[文献标识码]A

[文章编号]1003-4145[2016]04-0181-06

作者简介:孙源南(1985—),女,博士,山东女子学院文化传播学院讲师,研究方向为网络与新媒体传播。

收稿日期:2015-01-15

姚琦(1985—),男,澳门大学传播系博士研究生,研究方向为手机新媒体和人机互动。