“微视频”在初中数学课堂教学应用中的探索和思考

2016-04-29周洪琪

信息社会,数字化已成为教育教学发展的必然趋势。2013年初,常州市初中自觉数学教育潘建明名师工作室团队在常州市教育局的支持下,成为了常州市初中数学网络课程开发的先行者。笔者有幸参与了该项目,和其他成员一起开发、设计了大量教学案例和基本素材,并进行了一定的实验和尝试。目前我们研究的课题是“如何将‘微视频’有机渗透于课堂教学”,从而更好地为日常数学课堂教学服务(工具主要是Camtasia Studio 7、PowerPoint和几何画板等)。本文以笔者在盐城大丰执教的苏科版七年级上册“解一元一次方程”中探索“等式的性质”的片断为例,阐述“微视频”在数学课堂教学中的应用尝试。

课堂实录1.1 片断1

师:如图1(投影),在天平左托盘内放了5个红色小球,在右托盘内加了一个质量是5g的砝码,此时天平正好平衡,由此我们可以知道这5个小球的质量共为多少?

生1:5克。

师:如果这里每个小球的质量都相等,设其中1个小球的质量为xg,则可得到怎样的等式?

生2:5x =5。

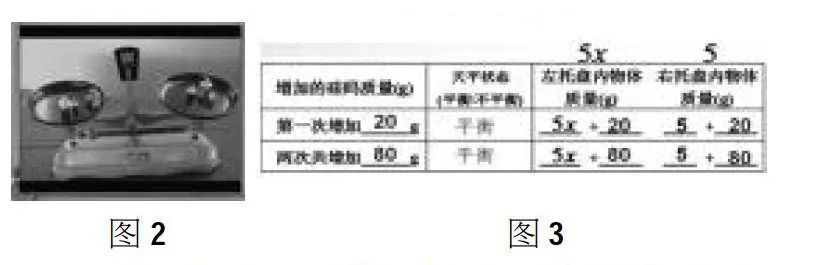

师:如果在天平的两边添加或减少相同质量的砝码,天平还能平衡吗?请你先猜想一下,然后我们来观看视频中的实验,同时将实验中观察到的数据和现象记录到表一中(如图3)。

学生先猜想“天平能平衡”,接着播放视频(图2是视频截图,下同),学生认真观看视频(视频全长51秒,第一次加20g砝码,第二次再加60g,两次共加80g),同时记录各自观察到的数据,视频结束后师生共同完成表格。

师:当天平平衡时,左右托盘内物体质量相等,所以我们可以用等号将左、右表达式连起来……根据我们的探究过程,你发现等式具有怎样的性质?

学生先独立思考,然后同伴交流,教师补充完善学生的回答,得出“等式两边都加上同一个数,所得结果仍是等式”这一结论。

师:如果等式两边都减去同一个数呢?

生3:根据减去一个数等于加上这个数的相反数,我猜想等式两边都减去同一个数可以转化成加一个数的情况,所以成立。

生4:我想也应该是成立的,在刚才的试验中,如果将最后增加的80克砝码都去掉,天平两边回到了最初的状态,天平保持平衡,所以我猜成立。

师:我们将“生4”的思考用等式反映出来,即5x+80=5+80两边同时减去80后,得到等式5x+80-80=5+80-80,即5x=5,等式仍然成立。所以:等式两边都减去同一个数,所得结果仍是等式。

生5:我有个疑问,刚才天平实验中老师你放的是知道克数的砝码,如果我放质量相同但不知道克数的笔,我猜天平也应是平衡的。

师:同学们,你们同意他的猜想吗?(学生示意赞同)由前面的学习可知,这支不知道克数的笔我们能怎样表示它的质量?

生6:可以用字母n来表示。

师:此时左托盘内的质量为5x+n,右托盘内的质量是5+n,由天平平衡可知5x+n=5+n,如果我在等式两边同时加上2n,等式还成立吗?如果同时加上n+1呢?如果同时加减一个式子呢?

学生积极思考,并回答和交流,最终完善了等式的性质1,即等式两边都加上(或减去)同一个数或同一个整式,所得结果仍是等式。

启示:此处播放的视频,是由笔者在课前根据本课需要准备和录制的,这段视频打开了学生的思维,激发了学生研究的热情和积极性,让学生在自主思考中获得并理解了新知。这里,借助“微视频”来解决新知的探究,是基于如下几点思考:

①为什么不进行现场实验?如果进行现场分组实验,学生可以较直观地获得感受,但借班上课准备上有困难,再加上实验中不可避免有误差(往往非专业的实验情境下误差更大),若在这方面纠结过多便容易偏离本课的主题;如果进行现场演示实验,往往教师在讲台上操作,很多同学看不清楚,实验就成了摆设或走过场,而不是为探究服务了。

②如果不进行实验,那就只有猜想、无验证,学生存在疑惑,需要解释。尤其在探究等式性质2时,学生对于“扩大或缩小”的问题是难以理解的,需要给学生直观的体验。

③数学课堂上的探究不能完全等同于物理实验研究,但学科间的渗透给学生提供了参与探究的时间和空间,是学生探究很好的素材。

本课中“微视频”的应用正是基于以上几点思考的。在探究等式性质1的过程中,学生学习的兴趣被充分调动(这种新技术在课堂中的运用对于大部分学生来说都是陌生的),搭建了主动思考的平台,尤其“生5”围绕视频实验的提问,自然导入了研究等式两边同时加上或减去同一个整式的问题,突破了教师的预设,引发了集体的思考,真正让学生获得了课堂探究学习的主动权。

1.2 片断2

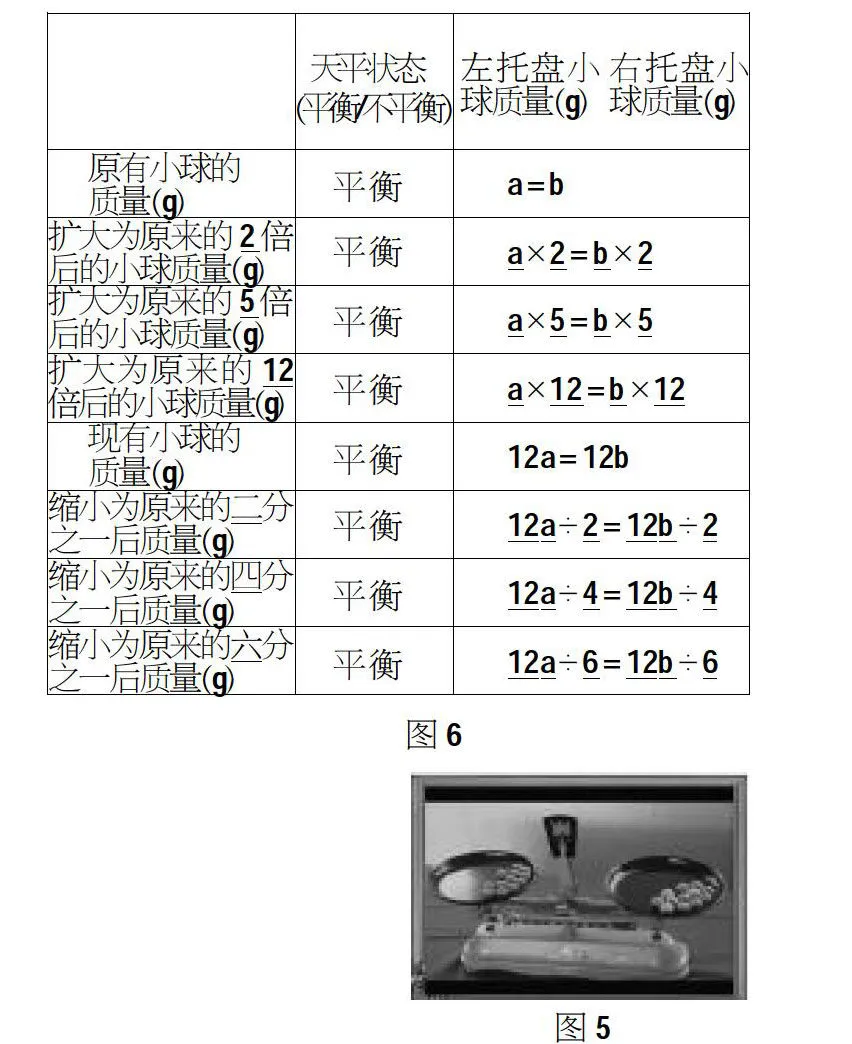

师:如图4(投影),在天平左右两边各放一个相同质量的红、蓝小球,天平保持平衡。接下来我们进行扩大和缩小的实验,请仔细观看视频,并将观察到的数据和现象记录到表二内(如图6)。

多媒体播放第二段视频(如图5),学生认真观看视频(视频全长2分30秒,首先分别将天平左右托盘内小球的质量都扩大2倍、5倍、12倍,接着以前面实验中左右托盘内各有12个小球为基础,分别缩小为原来的■、■、■),同时记录各自观察到的数据,视频结束后师生共同完成表二。

师:由此你发现等式还具有怎样的性质?

生7:等式两边都乘一个数,所得结果仍是等式。

生8:我觉得生7的回答要改一下,应该是“等式两边都乘同一个数,所得结果仍是等式”。

师:大家同意生8的回答吗?(学生表示赞同)我们的数学是一门严谨的学科,生8正是一位严谨的同学,你还有其他发现吗?

生9:我发现等式两边都除以同一个数,所得结果也仍是等式。

生10:应该是除以同一个不为零的数,因为“0”不能作为除数(学生表示赞同)。

由此师生共同归纳出等式的性质,即:

①等式两边同时加上(或减去)同一个数或同一个整式,所得结果仍是等式。

②等式两边同时乘(或除以)同一个(除数不为0)数,所得结果仍是等式。

启示:此处再次通过微视频的观察和思考,带领学生经历了等式第二条基本性质的探究过程,将性质中“等式两边同时乘或除以同一个不为0的数”进行形象化的展示,化解了学生的思维障碍,突破了教学的难点,培养了学生细心观察、积极思考的学习习惯。

此处是本课中的第二次播放微视频,也是本课的最后一次使用。事实上,在最初设计时,就等式的性质1设计了三段微视频,即天平两边同时增加砝码实验、天平两边同时减少砝码实验和天平两边同时增加和减少相同质量的乒乓球实验(是为说明同时加上或减去同一个整式服务)。但在实际运用时发现,过多的视频让师生“手忙脚乱”,思维不容易跟上节奏,浪费了大量的时间,同时也剥夺了学生思考的空间,产生审美疲劳,所以探究等式性质1的微视频最后浓缩成了只有51秒。事实发现,这样处理还是比较合理的,既保持了学生的兴趣点,也给学生留有大量自主思考的时间,视频只是充当了“配角”,在本课中,真正找到了“微视频”的定位。

2教后感悟

本课中,通过两段“微视频”,恰到好处地引发了学生的自觉思考,为学生自主地探究等式的性质提供了必要的素材和台阶,巧妙突破了本课的教学重点和难点,基本达到了预期的目标。但在具体实施时,还是存在一定的问题,如个别学生由于“新鲜”,角色转换不到位,达不到边看、边思、边记录的要求;再如,由于条件限制,只能在课上统一观看,没能体现差异和交互等。类似的问题还有很多,如:

①微视频在教学中的呈现时机值得探讨,是在课前呈现,还是课中呈现?目前看来,根据不同的课型、不同的教学内容、不同的教学需求灵活处理是较好的,但具体标准和界定需要进一步实践;

②根据具体内容设定的微视频,在数量上有何标准?本文中有所涉及,但不是唯一的标准,需要同仁探讨;

③新技术带给我们新思考,同时学生也产生了较大的学习数学的兴趣和热情,但这种兴趣和热情如何优化,更不至于产生负影响,我们需要再思考;

④“微视频”的设计中本来应有交互的功能(本课例中没有展示),但具体实施时,受到学校硬件等条件的限制,一般很难实现,这就抹掉了“微视频”本来具有的交互、自主和个性化的功能,更为推广带来了一定的难度;

⑤若要推广,还涉及微视频的制作和整改,虽然我们已经将苏科版初中数学三年的知识点都制成了微视频,但学生间的差异是客观存在的,不同的学生有不同的特点,因此,教师需要自己制作和整合,这就涉及培训和应用的问题。

因此,“微视频”在课堂教学中的运用,作为当前教学改革的一个前沿课题,要做到与常态数学课堂的有机整合,还任重而道远。

(作者单位:江苏省常州市武进区嘉泽初级中学)