积极心理学视角下高校幸福教育模式初探

2016-04-29杨集梅柴洁余

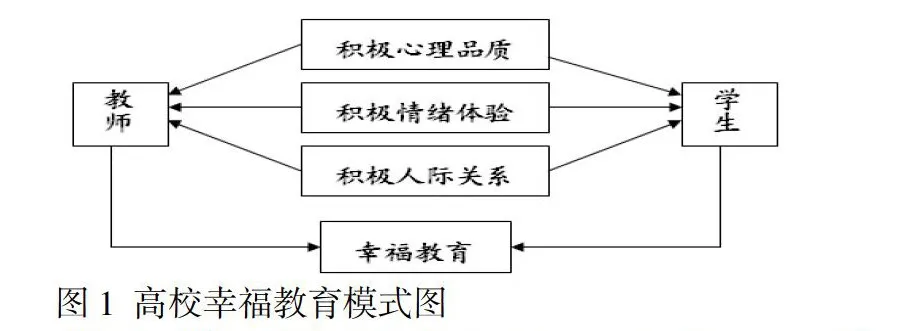

“幸福”是教育的最终极的目标。本文通过访谈、调查等了解了目前某些高校教学模式的现状及问题,根据积极心理学的核心内涵,提出了新视角下的高校幸福教育的模式,即以教师和学生为主体,在二者互动的过程中通过体验积极情感、培养积极心理品质、创建积极人际关系,进而实现师生的良性互动,构建幸福课堂。

一、问题提出

教育是让个体充分社会化并成为完整的社会人的有效途径,而高等教育在其中承担了较为重要的角色。学生们进入大学后,将有机会对自己的人生目标与方向进行重新定位,单纯的知识学习不再占据主导地位,取而代之的是对生活质量的追求,而其中的核心则是对幸福感的追求。大学课堂如果不能让学生感到幸福,将限制他们追求卓越和寻求自我实现的潜能的发挥。因此,了解高校课堂幸福感知的现状、从新的视角提出幸福教育的模式成为高校教学改革和本科教学质量工程建设的重要内容。

本研究以贵州省某高校为例,旨在通过访谈了解部分课堂的教育模式现状,进而调查教师和学生所具有的积极心理品质,探索积极心理学视角下的幸福教育模式,为大学生提供更好的学习与成长的条件。

二、高校课堂教育问题及现状

本研究设置的访谈题目为 “你认为目前接受的大学教育是‘幸福教育’吗?如果不是,你认为是哪些原因导致的”和“你认为什么样的高校教育是幸福教育”。 访谈结果显示,多数学生对高校课堂教学的满意度不高,觉得没有从中获得学习知识的幸福感,认为目前的高校教育存在一定程度的问题。

首先,教学条件限制了学生的学习。部分学校的硬件配置不到位,部分教师的“软件”也跟不上,他们不注重自身素质的提高,教授的知识陈旧,不能与时俱进,加之学生的学习资源不够丰富,会让学生陷入“求不得苦”。其次,教学模式和方法较为单一和传统。多数学生从小一直接受应试教育,进入大学后,希望能接触新的教学模式,但很多老师依然采取“灌输”模式,学生就像一个被动的容器,等到被灌满就毕业了。但这些刻板的知识对于他们适应社会不能起到太大的作用,生活中的幸福感自然就减少了。第三,部分教师授课较为自我,不关注学生,不关注内容。这些教师缺乏责任感,不愿意与学生交流和互动,把授课内容草草读一遍即完成任务,形成了沉闷、乏味、缺乏幸福感的课堂。第四,学生自主学习的欲望被压制。学生进入大学后需按专业学习,所学专业的教学计划中可能会包含学生不敢兴趣但又必须学习的课程,这些课程不能激发学生学习的内部动机,学生在学习时有可能会产生厌恶情绪,难以形成探究欲望。第五,学生的某些意志品质缺乏,对课堂学习的参与度不够。自制力是较为重要的一种意志品质,指的是善于掌握和支配自己行动的能力。部分学生由于各种因素的干扰,变成了课堂上的“低头族”、“睡觉族”、“聊天族”……一遇到诱惑就放弃学习,不能全身心的投入到学习中。

三、新视角下的幸福教育模式

积极心理学是心理学领域的一门新兴的学科,它与传统主流心理学在研究立场和态度方面存在很大的区别。它认为传统的心理学过于关注负面心理,忽略了对普通人和具有潜能的个体的培养和支持。因此,积极心理学力图从人的潜力、正能量的角度引导人们转变观念,实现幸福目标。如果积极心理学的思想和理念能够渗透到高校教育模式里,大学生们将会觉得课堂变得有趣,学习变得有意义,生活的幸福感自然越来越高。

积极心理学的三大研究主题是积极情感体验、积极人格和积极的社会组织系统。本研究依据积极心理学的研究主题和前期调查的结果,初步确定了高校幸福教育的模式(见图1)。该模式中包含了三个核心要素和两个主体。一个和谐、幸福的课堂是教师和学生相互作用的结果,教师作为引导者,学生作为主动学习者,二者之间是平等的关系。一方面,教师需要培养和完善自身的积极品质,并带给学生积极的情绪体验,与学生良性互动,维持积极的人际关系。另一方面,学生要接受教师的潜能唤醒,激发自己的积极品质,以良好的情绪参与教师的教学,努力增进与教师之间的情感。当教师和学生的三个核心要素稳定运行后,幸福教育的模式就形成了。在此模式中,最需要长期培养的是第一个核心要素,即积极心理品质。

积极心理学通过大量的研究,确立了24种对个体成长与发展有利的积极心理品质。本研究通过前期访谈确定了与高校教学相关的积极心理品质,请学生进行等级评定,评价的指导语是:“你身上的哪些积极心理品质可以融入幸福教育”和“你认为教师身上的哪些积极心理品质能够促进幸福教育的实现”。调查结果显示:一方面,学生心目中较希望教师拥有的积极品质主要是真诚、感受爱的能力、友善、正直公平、宽容、希望与信念、热情等,这些品质看起来与知识储备、学历背景完全无关,说明学生喜欢的课堂并不是纯知识教育的课堂,而是教会他们为人处世、真诚面对自己的课堂,能从学习中获得幸福感的课堂。另一方面,学生希望自己拥有的积极品质主要是多角度看问题、智慧、洞察力、友善、宽容、爱与被爱的能力、诚实等,这些品质既包含理性的成分,也包含感性的成分。说明学生对自己的认知更加合理和全面,对与教师一起构建幸福课堂有了一定的目标与方向。

四、小结与展望

什么样的高校教育是让学生和教师都感受到幸福的教育?学者们进行了长期的思索,但至今并未得到一致的答案。有研究者认为,所谓“幸福教育”,就是一种以幸福为核心和终极价值理念的教育,它既让人们最大限度的在教育中真切感受幸福,又在幸福中切实获得教育。这样的理念与积极心理学的目标恰好吻合,因此,从积极心理学角度探索高校幸福教育的模式成为了必然。本研究根据积极心理学的理论,提出了包含三大核心要素和两大主体的幸福教育模式。目前,对幸福教育的探讨多集中于理论层面,缺乏实证研究。本研究下一步努力的方向即是根据幸福教育模式的核心内涵,在课堂教学中进行实践训练,让积极心理学真正渗透进大学课堂,实现幸福教育,提升教师和学生的满意感和幸福感。

基金项目:①贵州省教育科学规划课题:积极心理学视角下的高校幸福教育模式构建研究(项目编号:2013C030);②贵州省省级本科教学工程项目:创建高校幸福课堂的积极心理学实践研究(项目编号:2015SJJG002)③贵州省省级重点支持学科“应用心理学”科研项目:积极心理学视角下的大学生幸福感研究(项目编号:ASXYXLX12014005)。